谭伟良:以需方思维构建整合型健康服务体系

文/本刊记者 刘文生

公立医院高质量发展的相关文件,注重的是单体医院建设,没有更多主动以需方思维推进改革。

谭伟良苏州市卫生健康委原主任苏州市医学会会长

从打造国家级和省级高水平医院,到发挥公立医院在城市医疗集团中的牵头作用,再到发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用,国家对构建公立医院高质量发展新体系,给出了明确路径。然而其思路仍旧是加强公立医院的疾病救治能力,还没有充分体现“从治病为中心向以健康为中心”转变的改革发展理念。

在苏州市卫生健康委原主任、苏州市医学会会长谭伟良看来,这是供方思维下的改革,并没有从需方思维考虑,全方位、全过程保障人民群众健康,切实提高群众健康水平。

谭伟良的这一论述,有着深刻的实践基础。“十三五”时期,作为苏州医改的领头人,他带领苏州走出了一条有着鲜明特色的改革道路,受到各级政府和行业的普遍关注。改革过程中,苏州将“不生病、少生病、晚生病”和“急病要急、慢病要管、无病要防”作为主要改革发展理念,致力于以市民健康为根本追求,以防治影响市民健康的主要疾病和公共卫生问题为导向,改革医疗服务供给模式,谋划统筹解决健康问题的综合策略。

谭伟良因此入选《中国卫生》“2018年度十大新闻人物”。评选委员会对他的评价是,把原来分散的、碎片化的医疗卫生服务统筹协同起来,为群众提供有效、连续、精准的健康服务供给。

《中国医院院长》专访谭伟良,以苏州实践为出发点,探讨以需方思维构建以人为本的优质高效的整合型医疗健康服务体系的现实必要性和具体路径。

供方思维主导改革

健康中国作为一个总目标,落脚点应是国民健康。健康国民才是健康中国追求的终极目标。既然落脚点是国民健康,那么无论是深化医改,还是公立医院高质量发展,都应该围绕国民健康的总目标来推动和落实。

老百姓的健康诉求与服务要求不应仅仅从供方思维去衡量,要建多少家大医院,培养多少个大专家,而是更多应从需方思维考虑。实际上,老百姓最实际的需求是:不生病、少生病、晚生病。更进一步分析,老百姓对医疗服务的要求是什么?无非是三点,第一是急病要急,得了急病要得到及时救治;第二是慢病要管,得了慢病要有效管起来;第三是无病要防,要很好地维持健康状态。可以看一看,围绕这三点,我们在服务体系建设上做了多少工作?

再看老百姓的基本就诊服务需求,概括起来也是三点,第一是我是否健康,就诊时能否对健康情况进行科学有效的评估;第二是我是否严重,疾病严重程度如何,要能给出及早准确的诊断;第三是我该怎么办,门诊治疗还是住院治疗,手术治疗还是药物治疗。这三点综合起来,就是健康评估、疾病早期识别、医疗健康服务都要充分到位。只有如此,方能和老百姓健康需求相适应。

供方思维下的服务体系建设是把越来越多的资源集中到大型公立医院。地方政府动辄拿出200亩土地、投资二三十亿元建设三甲医院的现象很常见,但在中心城区拿出2000平方米的场地建设一个社区卫生服务中心却很难。这与基于社区和老百姓需求的健康服务体系是不完全匹配的。

老百姓的医疗健康需求是正三角,常见病、慢性病、多发病在基层医疗机构解决,疑难危重疾病在大型公立医院解决,基于这样的需求,医疗服务供给也应该是正三角。但通过国家卫生健康委相关统计数据可以看到,大型公立医院服务的人群还在不断增加,基层医疗机构服务量不断萎缩。

也就是说,现实情况是正三角的需求对应了倒三角的供给。老百姓觉得看病难看病贵,很大程度是因为大医院人满为患、医疗费用高。供给与需求之间的匹配是一个很大的基础性问题,现在的资源配置加剧了这种错配。

改革要回到原点,从老百姓的实际需求出发去推进。医改进行到现在,一是轻体系建设,国家层面并没有出台过体系建设的指导性文件,强调的是各级医院的功能定位,并没有强体系的功能;二是重医院建设,特别是大型医院建设,改革开放40多年,医院越建越大、跑马圈地的趋势到今天尚未完全终止。

20世纪八九十年代,乡镇卫生院虽然条件简陋,但是中医、西医、内、外、妇、儿、骨科、急诊科齐全,手术室能开展阑尾炎切除、剖宫产手术、绝育结扎、体表良性肿瘤切除、四肢开放性骨折的处理等,现在大多数乡镇卫生院都不能开展这些项目。

谭伟良陪同国家卫生健康委副主任王贺胜考察苏州医改工作。

为什么会出现这种状况?因为资源配置出了问题。既然健康中国的落脚点是健康国民,是老百姓的健康,那就应该践行习近平总书记以人民为中心的发展思想,从老百姓的需要出发进行资源配置。

今天中国老百姓缺的不是医疗服务项目,也不是预防服务项目,缺的是有效提供健康管理服务体系,包括相应的政策、产品、流程,这些结合起来就会形成以人为本的优质高效的整合型医疗健康服务体系。

构建整合型服务体系

围绕老百姓需求的服务体系到底是一个什么样的服务体系?它的内涵和内容是什么?

健康苏州“531”系列行动计划重点阐述了几个问题。一是构建区域急病协同救治体系,呼应“急病要急”;二是构建区域慢病防治体系,呼应“慢病要管”;三是构建健康综合干预体系,呼应“无病要防”。

以人为本的优质高效的整合型医疗健康服务体系不是一个口号,而是以需求为导向的具体实践。供给侧结构性改革是根据需求侧的变化,来调整供给侧的政策体系和模式,今天也应该用这样的思维来审视城乡三级医疗服务体系建设,用供给侧结构性改革的方法,完善健康服务体系,包括政策出台、体系建设、上下协同。

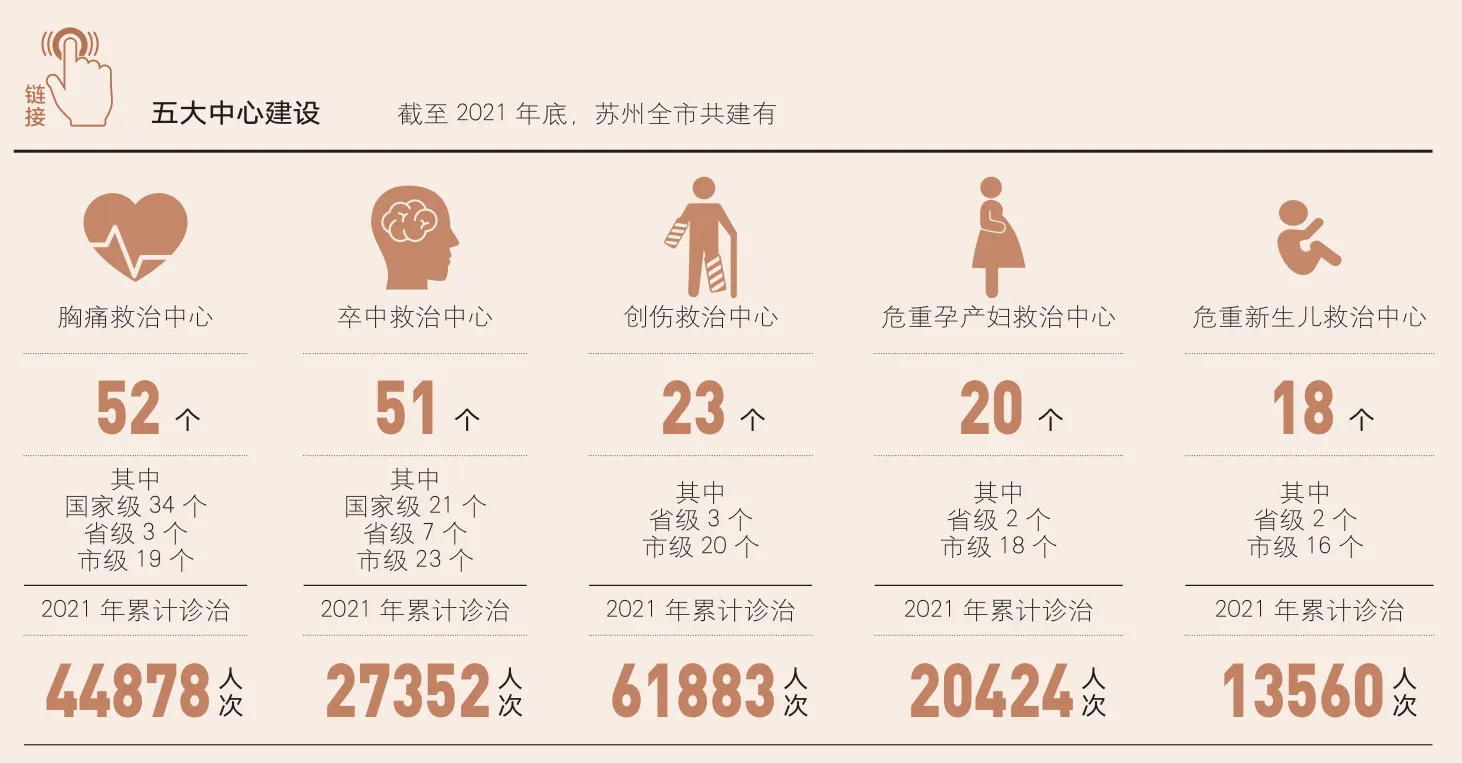

早在2016年,苏州就早于国家3年率先提出推进五大中心建设,那时五大中心建设尚无国家标准。以创伤中心为例,苏州比较了法国急救中心和美国医院急救中心的经验,最终借鉴法国做法出台了苏州市创伤中心建设规范,后来省卫生健康委将之作为全省的标准进行推广。创伤中心建设中,苏大附一院率先建立以急诊外科为主导、多学科协作、联合救治严重创伤病人的医护团队,建成了“严重创伤一体化救治”模式。

胸痛救治中心以苏大附一院、苏大附二院、九龙医院、市立医院4家国家级胸痛救治中心为龙头,各市(区)分别建立市胸痛救治中心和分中心,建成胸痛急救信息网络平台,实现院前急救和院内抢救“无缝对接”。

卒中救治中心在苏大附一院、苏大附二院等国家高级卒中中心的基础上,各地分别建立卒中分中心,建成苏州市卒中中心数据管理平台,及时分析卒中筛查、干预和救治等数据,为完善卒中防治策略及措施提供科学依据。

截至2021年底,全市共建有胸痛救治中心52个(国家级34个、省级3个、市级19个),2021年累计诊治44878人次;建有卒中救治中心51个(国家级21个、省级7个、市级23个),2021年累计诊治27352人次;创伤救治中心23个(省级3个,市级20个),2021年累计诊治61883人次;建有省级危重孕产妇救治中心2家,市救治中心18家,2021年累计诊治20424人次;省级危重新生儿救治中心2家,市救治中心16家,2021年累计诊治13560人次。

此外,大力完善院前急救体系,打造智慧急救平台。苏州建立“急救从呼叫第一时刻”开始的理念,对传统救护车进行5G信息化改造,通过5G网络,将救护车上的监护仪等医疗设备信息接入市急救中心或接诊医院急诊科,通过随车装配的车载医联网总成将监护仪、除颤仪、急救呼吸机、十二导心电图机等医疗设备数据监测患者生命体征,并在第一时间将监测情况同步到急救中心和急救科室。此举将急救的部分工作前移,由此抢占黄金时间,实现“上车即入院”,缩短抢救响应时间,为病人争取更大生机。

五大中心和院前急救体系、智慧急救平台的建立完善,让苏州具备了不输一线城市的急病协同救治体系。

与此同时,苏州也在打造慢病防治体系和疾病早期识别体系。我们一直强调,建设五大中心的目的是为了让老百姓少得或不得“急病”,这是医学追求的更高境界。基于此,苏州积极开展疾病早期识别和筛查,建立肿瘤、心脑血管疾病和高危妊娠三大高危因素筛查机制。

苏州加大对社区卫生服务机构的投入力度,使其按照“一个平台、四项能力、六大流程”的要求,在完成基本医疗卫生服务任务的基础上,全面“三大筛查”展开,以区域卫生信息平台整合的居民健康体检信息、诊疗信息等健康信息为基础,通过对目标人群肿瘤、心脑血管、高危妊娠三项危险因素的筛查,运用量表评估将目标人群分类为健康人群、亚健康人群(高危人群)、患病人群等三类管理对象,且对目标人群开展针对性的健康管理、高危因素控制、疾病管理等综合服务,从而将其转型提升成为“市民健康管理综合服务平台”,社区卫生服务机构个性化健康教育、精准化疾病筛查、综合化健康管理和规范化疾病诊疗能力得到全面提升。筛出的高危人群被“定位”,纳入随访管理。而针对居民疾病谱中的高发肿瘤,则建立“社区—医院”居民肿瘤筛查机制,对高危人群实行有针对性的健康干预,对筛查发现的肿瘤患者,及时向上级医院转诊治疗,并形成了双向转诊。

谭伟良带领苏州走出了一条有着鲜明特色的改革道路,受到各级政府和行业的普遍关注。

此外,苏州还依托市民综合健康管理服务平台,对儿童哮喘、慢阻肺和骨质疏松、全人群睡眠障碍、儿童常见健康问题、成人“三高”临界等五大类健康问题,进行危险分层、形成健康评价报告,通过健康监测、风险评估和干预,指导个人或人群建立健康生活方式和控制危险因素。

苏州在慢病筛查和管理中,重视上下级机构间的协同。在三甲医院建立市级区域防治指导中心,与社区防治点建立专科专病医联体,形成家庭自我管理、社区早期识别、区域慢病防治指导的慢病防治综合干预体系。

早期特别体系建立起来后,社区卫生服务中心提供的服务受到居民的极大欢迎,服务量不断上升,目前日均服务量达到四五百人次。

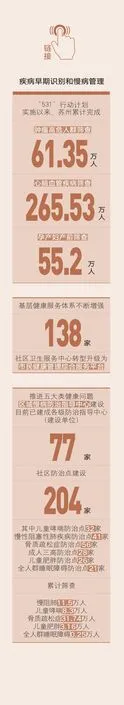

自行动计划实施以来,苏州累计完成肿瘤高危人群筛查61.35万人、心脑血管疾病筛查265.53万人、孕产妇产前筛查55.2万人。基层健康服务体系不断增强,138家社区卫生服务中心转型升级为市民健康管理综合服务平台。推进五大类健康问题区域慢病防治指导中心建设,目前已建成各级防治指导中心(建设单位)77家,社区防治点204家,其中儿童哮喘防治点32家、慢性阻塞性肺疾病防治点41家、骨质疏松症防治点56家,成人三高防治点28家,儿童肥胖防治点26家,全人群睡眠障碍防治点21家。累计筛查慢阻肺11.5万人,儿童哮喘8.3万人,骨质疏松症31.74万人,儿童肥胖3.16万人,全人群睡眠障碍0.25万人。

针对“无病要防”,苏州建成了健康综合干预体系。主要做法,一是扩大免疫规划项目有序落实,2021年全市65岁以上户籍老年人23价肺炎球菌疫苗免费接种34079针次,适龄儿童免费水痘疫苗两针次接种266288针次,初中学生麻腮风疫苗免费接种67860针次;二是创新实施心理健康促进项目,推出全国首家“心理云医院”平台,围绕市民常见的心理问题,权威提供心理精神专家答疑疏导、心理自测、用药指导等专业远程服务,提升大众心理健康素养;三是积极开展各类干预项目,实施儿童道路交通伤害干预、职业病伤害干预等项目,开展0至3岁儿童先天性心脏病筛查,探索建立儿童自闭症早期筛查服务体系;四是实施居民健康素养提升工程,全市共建成省级健康场所628个、市级健康场所733个、区县及以下级健康场所4381个。建成89家健康教育场馆、72个健康主题公园、2433公里健身步道,累计建设健康自我管理小组4964个。

2020年苏州市居民健康素养水平达到38.96%,创历史新高,领先江苏省平均值。

分级诊疗制度是重要保障

如果有足够的决心,资金完全是可以支持的。新建一家医院,政府可以投入20亿元,为什么不能拿出2亿元来强基层。现在政府大力推动区域医疗中心、三级医院、千县工程等建设,只要拿出其中1%的资金支持基层发展,就能做成苏州在做的事情。从这个角度讲,体系建设不是钱的问题,而是制度设计的问题。

为什么医改一定要由党政领导牵头?一个很重要的目标就是建立分级诊疗制度。分级诊疗制度是节约卫生费用的制度,也是保障公平医疗的制度。以苏州为例,在社区卫生服务机构看病,均次费用为120元,去三甲医院看病,均次费用会达到360元。现实情况是三级医院救治的病人,70%是不需要到三级医院的,在基层就能解决问题。大量不需要大专家诊疗的患者涌向大专家,挤占了真正需要专家诊疗的患者,造成医疗的不公平。

由于没有建立很好的分级诊疗制度,医疗资源和医疗费用被极大地浪费,患者的就医公平也无法得到保障。因此,建立分级诊疗制度势在必行,因为它是进行最优资源配置的制度。

为此,国家应该出台一个医疗服务体系建设的指导性意见,从供给侧结构性改革的角度,围绕老百姓的需求来梳理医保制度和服务体系,把高质量服务体系调节成和正三角医疗健康需求、有效健康管理相匹配的正三角的服务供给体系。

在这个体系建设中,要更加关注更迫切的基层健康服务供给体系建设,把更多资源向预防、健康管理等领域倾斜,建立和基层服务功能、服务内容、流程、产品模式相适应的制度和政策,真正实现从以疾病为中心向以健康为中心的转变。