房地产税款模型确定研究

——基于量能课税的视角

一、引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》(简称为《“十四五”规划纲要》)明确指出“推进房地产税立法,健全地方税体系,逐步扩大地方税政管理权”

。 此后,财政部部长刘昆、财政部税政司司长王建凡等人先后在公共媒体提出加快房地产税法改革的意见建议

。 2021 年5 月11 日,由四部门联合组织的全国房地产税改革试点工作座谈会在北京召开,听取各方实践与理论意见

。 同年10 月23 日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。 这释放了强烈信号,但整体层面上的房地产税立法工作,尚没有提到实质日程上来。 在我国理论界,目前形成了制度先行与试点先行两种改革思路。

我国房地产税立法和改革势在必行,但在实践中面临诸多问题,陷入畏缩不前的窘境。我国目前没有完备的法律体系对房地产税的确立、征收等环节进行系统的规制,导致房地产税课税对象、课税依据、优惠政策等存有疑义,并且与其他税种产生了税制性重复征税等诸多问题。因此,进一步推进房地产税立法,引入量能课税原则迫在眉睫。

二、我国房地产税立法和改制现状

近年来,我国在房地产税改制方面不断作出尝试,先后在上海、重庆两地开展房地产税制改革试点并出台相应暂行办法与实施细则,但仍然存在横向分配与纵向分配不公等诸多问题,仍需进一步探索。

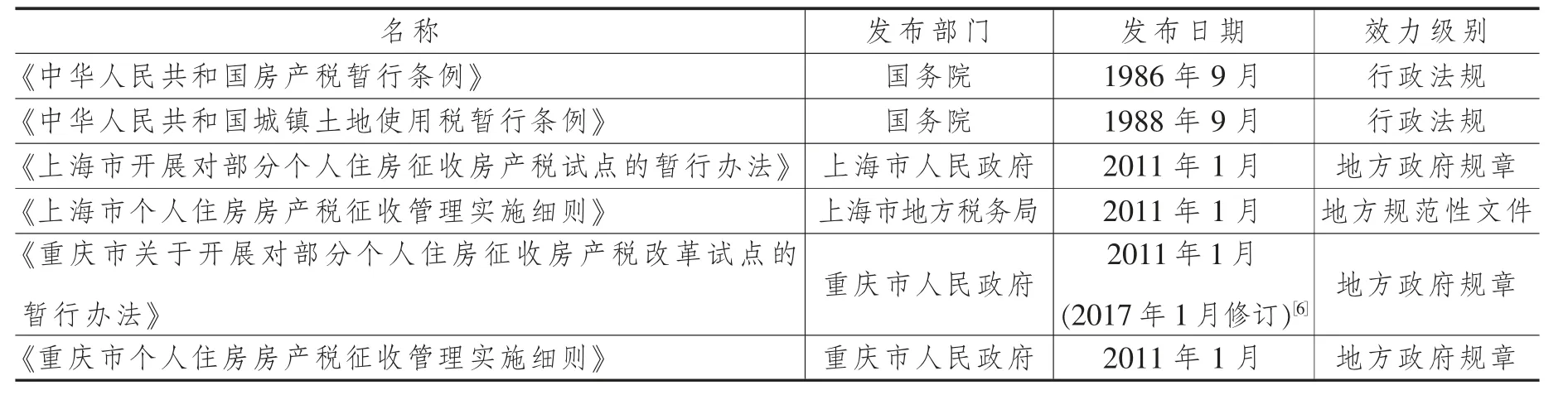

(一)我国房地产税现有立法

由于国情和历史原因,我国房地产税立法整体起步较晚,直到2010 年国家发改委才出台相关指导意见,探索推行房地产税制度。 2011 年,上海、重庆两座全国一线城市作为改革试点正式开始试行房产税,以期通过房产税达到宏观调控的目的,一时间争论不绝于耳,支持和反对的声音都很强烈,通过几年试行与改革,总的来说,整体效果低于社会预期,未来进一步深入推进动力不足。此后,《深化财税体制改革总体方案》《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》相继出台,对房地产税立法工作都有相应表述,但都没有明确具体时间。 可以看到,近年来,国家为推动房地产税法改革做了大量努力,推动我国房地产税改制的路线方针初步成型,就是以税收法定主义规范立法程序,以房地产税保有与交易两个环节整体考量规制立法内容。

轩辕明摆摆手,“谁说我们要自己带啦?你们别忘了,每到一列山系的尽头,我们都要用祭祀山神的方式和校长互相传递信物啊!”

从目前我国几次房地产税改革的方向和趋势来看,特别是结合上海和重庆两市试点情况,房地产税是综合考虑了房产本身性质(经营用房还是个人家庭自住用房)的基础上,结合纳税人本身财产收益、增值收益情况而综合界定的。 在具体课税依据方面,房产价值采取当期评估法(沪渝两地在改革初期采取房产交易价),纳税人收入为其合法收入。 其纳税具体额度还受具体税率以及优惠政策等因素影响。

由于缺乏更高级别法律作为上位法,目前我国关于房地产税,只有一些行政法规、地方政府规章和地方规范性文件,整体来说能级和效率都比较低,不符合税收法定原则的要求

。而作为真正推行房地产税试点的沪、渝两地,也仅以地方政府名义出台办法或细则,其是否合法依然存在疑义。

(二)房地产税改制困境

从技术层面来说,利用纵横交互的平台技术将单一的应用转变为平台集成式的综合应用,实现资源互联互通和信息共享整合,助力医院管理统筹,提高监管能力。

我国对房地产税率的设计还导致税收负担的纵向分配不公。现行房产税使用固定税率

,其对自用房和出租房的差别待遇导致不同房产之间税负的失衡。 同时,此种比例税率比较单一,无法兼顾各地不同情况,难以达到宏观调控和收入分配调节目的。 另外,现行计税依据也面临与实际脱节,无法真实有效反映纳税人实际能力、在税收优惠方面存在税收减免的规定不符合最小课征原则的要求等既有问题。

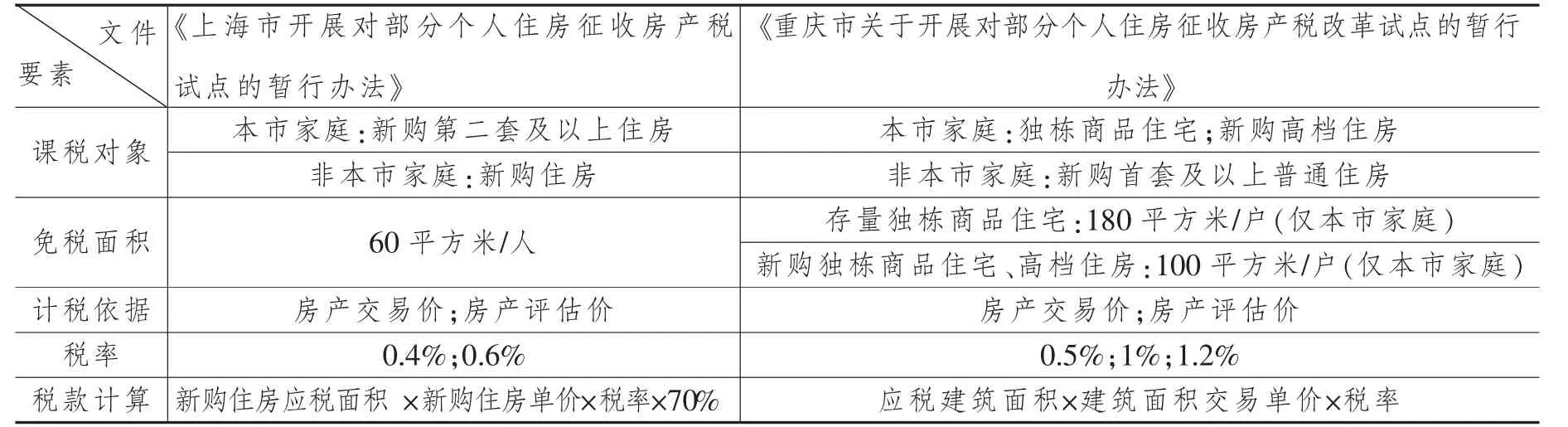

比较分析上海和重庆两地房地产税试点《暂行办法》(见表2),可以看出上海《暂行办法》

是对增量房产征税,而重庆《暂行办法》

主要针对豪宅部分和多套房征税,由此可知两《暂行办法》实施的主要目的是遏制少数人的炒房行为,并不能起到调节收入分配、促进经济稳定发展的宏观调控作用。 同时,两《暂行办法》在实行初期皆以房产交易价为计税依据,在二手房交易中难以规制买卖双方通过做低差价从而避税的行为。

1950 年房地产税由《全国税政实施要则》确定为全国开征的独立税种;1951 年房地产税、地产税由《城市房地产税暂行条例》(2009 年废止)合并为城市房地产税,在核准的城市范围内征收;1984 年城市房地产税由国务院决定拆分为房产税和城镇土地使用税;1985 年房产税征收依据《中华人民共和国房产税暂时条例》颁布。 2011 年房产税改革试点在上海、重庆率先开展;2018 年,房地产税立法工作列入五年立法规划,法律草案正在拟定中。 按照我国现行《中华人民共和国房产税暂行条例(1986 年9 月)》,房产税的课税对象是在城市、县级、建制镇和工矿区的房产征税,依照房产余值计算缴纳

。另外,对于出租房产另有规定,以租金收入多少作为标准。 而上海、重庆出台的《暂行办法》确立了新的课税对象,并将计税依据以房产剩余总值为计算方法革新为以评估或市场总值为准,排除了《条例》中的“租金收入”

。 由于课税对象的不明确,学界对于土地的所有权问题以及各种类型房产的可税性问题生出诸般争议,对于我国复杂的住房类型以及是否针对房地产收益抑或房地产本体征税,存有诸多疑问。

看何东快被逼休克了,何西何北只好把他拉到一边,他们俩对他为什么不结心里有数,现在只想知道这人活过来了,何东下一步准备怎么办。

我国现行政策中房产税和土地使用税大都是按年征收、一次申报、按月缴纳,重复计税问题仍没有杜绝,同时房产税征收依据则是针对生存保障权之外的所有土地、房产的评估价值,土地使用权的一定价值自然包含于其中。 随着房地产税制改革,缴纳个人所得税等直接税种的群体越来越大,进一步加大了重复征税的概率,应当引起财税研究的重视并提出解决方案。鉴于我国现行房地产税处境,本文所要构建的是面对所有纳税人、具有普适性、体现公平公正的房地产税税款确定标准。

三、房地产税课征的正当性及其课税对象

房地产税课征的正当性是房地产税制改革的关键性问题,有必要从多维角度进行论证,而明确的房地产税课税对象也在很大程度上影响着房地产税制改革的顺利推行,应当作为重点问题进行确认。

你有没有在太空休假的梦想呢?如果有,那么这个梦想也许很快就能实现了——世界上首家太空酒店“极光空间站”计划于2022年开始接待游客。

(一)开征房地产税的正当性

根据多部重磅文件,我国房地产税立法已经进入全面筹备阶段,这意味着房地产税法将以法律条文为载体,深入全国各地,正式拉开全国性房地产税制改革的序幕,这同时也从形式层面确认了征收房地产税的合法性

。 从全国人大、国务院等多个国家机关的动态,我们不难得出房地产税开征在即的结论,然而笔者认为,我们仍有必要讨论开征房地产税的正当性问题,并将反对与质疑的声音纳入考量,以提出合理模型。

在当前全国房价企稳的情况下,部分房地产开发商为获利,频频打起住房公摊面积的主意,“买100平方米得70方米”,个别商品房公摊面积比例甚至超过50%。记者采访了解到,公摊面积“猫腻”严重影响了群众的居住获得感。

关于房地产税立法的合理、合法与正当性,理论和学术界主要从三个方面进行论述和支撑。 首先是量能课税原则,依据所得和财产联合纳税,但更注重财产;其次是收益负担原则,即纳税人必须为其所获得的公共服务对等纳税;最后则是社会政策功能原则,主要从财富均衡再分配角度阐述

。

而房屋和土地不可移动的特性、土地资源的稀缺性以及群众居住的刚性需求,都决定了房地产税的良好基础和组织收入能力

。 正是房地产税的这些特点保证了房地产税在数量和质量上的稳定,使得其波动较小,不易受外界因素影响。 我国对房地产实行的登记制度也使得房地产税透明度与准确性较高,能够长期为政府提供良好的税源。 美国、德国等不少西方国家都将房产税提高到了重要位置,作为国家或地方主力税种支撑税收和财政。

很多专家学者都认为,科学合理征收房地产税可以发挥宏观调控积极作用,进而有效控制楼市及房价,促进社会公平,同时增加地方财政收入用于更多公共服务设施建设

。 而上海与重庆房地产税试点的实际状况并不能佐证该观点,两地房价依旧呈上升趋势,并不能得出抑制房价的结论。 故笔者认为,征收房地产税是否能调控房地产市场还有待实践考察。

关于税收立法是否符合宪法和法律方面,德国联邦宪法法院提出“给公民带来过度负担或严重损害正常财产关系的金钱缴纳义务,应当适用第14 条审查其是否合宪”的观点。 我国《宪法》第十三条关于公民私有财产保护的规定,与德国上述法条类似,但规定并不明确,因此对于房地产税征收的正当性我国尚没有明晰的法律依据。为此,有关部门应该进一步强化立法工作,明确房地产税征收本身的公共服务定位,明确房地产税征收的宗旨和目的是进一步促进地方公共服务,惠及全体人民,以期减小房地产税推行阻力

。 另外,政府有关部门在房地产税立法时,可以借鉴英国和中国香港以“谁纳税,谁受益”为原则将房地产税收完全用于地方或社区公共服务的做法,明确房地产税征用后的具体用途,包括加强城乡基础设施建设,改善公共教育、医疗等公共服务水平,加强社会福利、促进收入分配公平等等,通过明确税负使用目的和用途,争取更多人的理解和支持

,这也是房地产税开征正当性的证成之一,堪称说服纳税人接受房地产税最有力的理由。

(二)房地产税的课税对象

我国《宪法》第十条正式确立的土地公有制以及一直以来实行的房产私有制,使得针对房地两税的征收长期处于较为复杂的状态。 此次房地产税制改革,将房地两税合并从而征收房地产税不失为时代选择。 根据主流观点,房地产税将房产税与城镇土地使用税合二为一,并且不同以往地将个人所有非营业住房纳入征税房产范围,意味着将针对房地产本体征收的静态财产税也包含其中。 土地和房屋是房地产税的征税对象,然而因为房地不易分割、多为一体转让的特性,使得房产税改称房地产税在理论与实际中都更为妥帖。

另外,也有专家认为,对房地产税的税制构建路径需要区分,因为房产税的对象是房产和房产收益两种概念,因此房产税也可以区分为财产税和行为税,针对固定资产的“房屋”使用财产税,而房屋土地带来的财产收益则可以界定为行为税

。

要确定房地产税的课税对象,解决土地使用权与房屋所有权是分别课税抑或合并课税的问题是重中之重。 简言之,就是针对房产与土地这两个对象是单独课征抑或合并课征税收的问题。 从多个国家及地区来看,可以大概归纳出三种房地产税课征模式,即房地分别征收、房地合并征收以及房地规定于同一税种下但课征不同课税要素的三种基本模式。 对于房地分别征收模式,有的国家如美国、加拿大是同时征收两税,而澳大利亚等国则仅征收其中之一。 我国目前是房地分别课征的模式。

从我国现行立法来看,房地产类税费目前多针对房地产的开发建设和交易等经济流转环节征收,体现出我国房地产税费结构以资产增量为主导、重流转而轻保有的特征。 存量房时代与土地限制供应的接踵而至,导致流转税与土地使用权出让金缩减,政府亟须改进税收模式以维持财政收入。房地产税的开征可以填补该处空缺,甚至可能带来更多附带良性效应

。由于房地产税对于税收收益来源史无前例的更迭,冲破了固有枷锁,对房地产税费结构进行了突破性变革,使得房地产税征收难度较大。

单独对土地、房屋课征税收还是将土地、房屋合二为一课征税收在税种设置上大相径庭并且影响着计税依据、税率等不同课税对象的具体确定以及政府财政收入体制的组成。 笔者认为,从逻辑层面观之,土地与其上建筑物(房屋)可以合并课征。 国外一些学者也提出过不同意见,认为对房屋征收财产税不利于地方发展,征收土地税可以促进投资开发

。 但从实际上看,土地与其上附着的建筑物往往带有一体性,价值也无法强行拆分,其客观存在样态注定了其密切关联性,且“从我国地方财政收入角度出发,房产税是土地税的延伸,而土地出让金、相关税费则是地方财政重要支撑”

。 从政府层面来看,房地合并课征是解决地方“土地财政”问题的强大助力。 只有使房地产税与国有土地使用权出让金、农村集体经营建设用地增值收益调节金以及房地产流转、保有环节各税种平衡妥当,才能使其为地方提供稳定且具有真正价值的财政支撑。 综合考量土地与其上建筑物的物理、价值一体性与房地产税为政府财政支撑的重要地位,结合我国国情,以调控房地产税改制为主要手段,尽快转变为“重存轻流”的房地产税费结构,是我国税制清晰、经济繁荣、财政稳定的题中应有之义。

我国当前的房地产类税费结构显示,仅对个人所有营业用房课征房产税而对于个人所有非营业用房产免税的规定在房屋自有率及空置率较高的存量房时代已经跟不上经济社会发展的节奏。故此,可以得出应当对个人所有非营业用房同样课征房地产税的结论。 与个人所有非营业用房中存在大量空置房以及生活保障权之外的房产相类似,土地使用税也面临不课征税收的非城镇土地不全部用于农业生产的情况,不具有生产性的非农业用地不符合免征税收的客观条件,明显具有可税性。

我国目前尚有违法违章建筑的存在,针对此类房产是否课征房地产税学界存有分歧。1996年广州市地税局对“特种消费行业”开征个人所得税与《财政部国家税务总局关于加强教育劳务营业税征收管理有关问题的通知》,可以看出税务机关对课税对象的合法与非法问题并无实质审查权

。从实质课税的层面出发,只要客观上存在相应的经济成果、具有实际价值,则对于其取得手段、存在形式以及外观条件是否合法应当在所不论而一律课征税收。 而对于违法违章建筑,客观存在使用收益和增值收益,则应当对其课征房地产税。

综合讨论房地产的物理属性、经济价值与社会功能,笔者认为在此次房地产税改革中,将我国所有房屋和土地列为房地产税的课税对象正值当时,而对于非营业用房产和农业用地可以在税收优惠政策中给予减免税待遇。

四、量能课税适用的必要性及其内涵

量能课税原则,从本质上说是法律公平正义在税收领域的延伸,是宪法平等原则在税法上的具体化,其适用必要性与内涵值得思考和进一步明晰。

(一)量能课税适用的必要性

从理论角度来看,税收公平是税法基本原则之一。税收公平的核心要义在于“平等”,即对于同等经济条件的个体其纳税金额应当相同,而对于不同经济条件的个体应区别对待。 一个良好的税收政策,不仅要注重经济效率,还应当注重其政策本身的公平性。 量能课税原则体现了税收公平,真正实现了平等负担税收的初衷和目的。因此,从理论上看,构建一个新的税收政策,以量能课税原则作为建制原则对于确保税法的公平是一条可行道路。

目前,海上风电主要采用长距离海底交流电缆传输的方式进行传输。相比陆上的架空线路,海底交流电缆的容性充电功率较大,随着离岸距离的增加,可能导致并网点以及所接入区域电网的节点出现过电压,同时也会增加电网内部的网络损耗。因此,对于大规模海上风电场所接入的区域电网,研究其无功电压优化问题,以提高节点电压质量和减小网络损耗,是海上风电并网研究的重要课题之一[1-3]。

从实践角度来看,我国税制结构中,间接税所占比重高,直接税所占比重低,这一税制与我国实际国情是存在一定脱节的,目前我国居民收入分配并不均衡,而税收则成为二次分配和调整差距的重要手段。 因此通过财产税等直接税种进行调整,效果更佳

。 但遗憾的是,目前我国房产税却呈现出“流转税重,财产税轻”的特征,即不论纳税人收益或财产数额大小,负担能力高低,都按同一比例征税,结果负担能力高者,负担率低,而负担能力低者,负担率高。这样的房地产税法政策的设计与税收公平原则相违背,也不利于经济的可持续发展。 因此,需要对房地产税法体系进行重新设计。 目前实践中,将量能课税原则贯彻落实于所得税的做法已普遍实行并且一定程度上得到纳税人接受,而对于与所得税同为直接税的房地产税适用量能课税原则,不失为一种良性选择,同时也有利于达成税法体系的统一与完善。

[6][16][21]卢群星:《隐性立法者:中国立法工作者的作用及其正当性难题》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2013年第2期。

对于量能课税原则,虽然我国还没有在法律条款中对其明确规定,但《宪法》《民法典》中都有对公民合法私有财产保护的条款。 单纯从私有财产保护的角度来看,对房地产征税确实是对公民财产权权益的侵犯,但房地产税同样取之于民,用之于民,除了将房地产税收用于基础设施建设、基础教育等福利体系的完善,其正当合理性还体现在按照量能课税原则,税收负担公平、合理地由每一位纳税人承担,同时该义务对于纳税人本身而言是税负对其产生最小损害的方式。 量能课税对最低生活保障、生存财产不予征税的原则,充分体现了人本理念,有效尊重了公民合法私有财产权。

(二)量能课税原则的内涵

量能课税原则主张税收课征应该最大程度上保证横向与纵向分配上的公平合理。 简而言之,对于个体层面的纳税人,税收的课征要符合其税负能力,即课税依据、税率等课税要素的设计要从纳税人的实际纳税能力出发;而对于不同的纳税人,税收的课征又需要保证分配上的公平,也就是课税对象的确定要从实质上取得的经济效益出发,避免税负能力高的纳税人需要缴纳的税负额度反而偏低的问题,对于没有税负能力的公民,可以在税收优惠政策中给予其免税的优待

。税收的课征虽为政府财政的重要组成部分,但不能仅仅以形式上满足依法课征为要求、以经济上增加财政收入为目的,而应该着眼于税负的公平分配,即课税负担应与纳税人自身实际能力和创造价值相匹配,而不是以其享受的保障或服务为课征标准或尺度

。

量能课税原则在税负能力不同的纳税人之间,能够合理分配差异性税收负担,以实现房地产税负担的横向分配公平;强调课征税率的设计要考虑纳税人的税收负担能力以及生存保障权等诸多方面,即应该使得纳税人实质的税收负担与其自身的税负能力相符合,以实现房地产税负担的纵向分配公平。 对于如何衡量房地产税的税负轻重,笔者认为,应该综合房地产纳税人目前已经缴纳的各类直接税负、现有政策要求其应纳税负以及其收入来源进行统筹考虑。因此,推进我国房地产税立法工作,引入量能课税原则具有积极的理论意义和现实意义。要统筹考虑纳税人房产本身价值、个体收入和经济能力、税费比重调整、房地产税与个人所得税等直接税同其他间接税之间的衔接问题、课征收入的适用范围等内容,科学合理作出相关安排规定,确保公平、公正、合理。

我国现阶段对房产税课税对象的规定导致税收负担横向分配不公。我国于1986 年实施的《房产税暂行条例》至今仍然适用,但并未区分纳税人的税负能力。且仅对城镇商业性房产课征房产税,而对个人所有非营业用房产一律免征。 此种规定仅适用于过去住房私有化程度与房产价值都相对较低的社会环境,在城镇家庭住房自有率高达80.8%,农村家庭住房自有率达93.6%,城镇家庭多套房住房拥有率达22.1%,城镇地区住房空置率达21.4%

的今天,将会直接造成纳税人之间税负划分的横向不公,引发“重流转,轻保有”的现象。 这种与时代发展相脱节的管理模式,不仅无法发挥房地产税本身的宏观调控功能,而且因房地产税的征收不力,还会阻碍国家或地区整体减税降费目标的实现,不利于国家整体经济政策的实现。

为保障经济效率与政策公平的共同实现,并保持税收体系的一致性,综合以上观点,可以得出,充分引用量能课税原则,是综合国内外理论成果与国内实践经验的必然选择,是我国房产税改革发展的必经之路。

③有法不依、执法不严的问题比较突出。由于管理体制不顺,违反《塔里木河水资源管理条例》、自治区批准的水量分配方案、水量调度管理办法,不执行水调指令,抢占、挤占生态水,不按塔里木河规划确定的输水目标向塔里木河输水的现象时有发生。塔里木河干流水权及生态用水水权得不到依法保护,塔管局由于现行的管理权限所限,难以依法进行处罚。

五、房地产税税款的确定

依据量能课税原则,在甄别财产抑或其他所得何者为课税对象的税法建制过程中,要综合考量应税房地产本身所能产生的收益以及纳税人的实际税负能力。 由于我国开发建设、经济发展所处的阶段,存在许多纳税人“财产上富有”但“收入上贫困”的情况,在立法过程中,需要均衡考虑房地产税本身产生的税收负担以及加上实际收益税后的总体税收负担。 上文已经将房屋和土地确定为我国房地产税的课税对象,在明确了房地产税的性质后,进一步将租金排除出课税对象范围,也与上海、重庆两地暂行办法相一致。

征收房地产税的前提是应税房地产具有收益能力,即该房地产本体已经产生使用收益或增值收益,或者在未来会产生使用收益或增值收益。 如果超出其收益能力进行课税,则很有可能导致财产侵权行为。 需要明确的是,房地产税的课征与该房地产是否已经产生实际收益无关,房地产税的经济来源与税基是分离的。 因此房地产税可以从该房地产的实际收益中缴纳,亦可以从应税房地产所有人或使用人的其他合法收益中支取。而个人所得税基于宪法对财产权的保护,仅对纳税人新增的财产征税,即仅对实际收益征税,对于纳税人本身所有的财产的增值部分不得课征个人所得税。 而针对房地产在开发建设、流转等环节行使处分权所获得的收益,可以征收个人所得税,即当纳税人因为处置个人房产而获得额外收益时,就应该向国家缴纳相关税负

。 这就是房地产税与个人所得税最为显著的区别。

土地之于农村社会来说有着某种特殊的“共同属性”,也就是所有农户的土地共同组成一个村庄,即便制度上的规定是农村土地集体所有制和家庭承包制。然而,当土地发生流转时,意味着土地权属的共同边界就会受到影响。法律条文之所以确立集体成员流转优先权,可能也考虑到农村土地的这一特殊属性。宋某为了顺利流转Y乡的农村土地,于是在流转实践过程中也依法建构“村里人”对土地流转享有的优先权。这一社会建构的意义在于规避和消解村庄土地流转带来的群体认同冲突。

综合以上,在房地产税立法中引入量能课税原则,清晰界定房地产税的性质,可有效解决房地产税和个人所得税等直接税之间的税制性重复征税问题,平息社会公众对于房地产税立法正当性的质疑。

(一)性质

房地产税和个人所得税均属于直接税税种,从经济给付能力的角度而言,其区别在于房地产税是对存量财富课征的应有收益税,而个人所得税是对增量财富课征的实际收益税,在一定程度上具有互补的功能。然而,当所有权人对其所有的房地产依法行使收益权与处分权时,即出租其所有的房地产或进行其他经营活动时,在缴纳房地产税之余,可能还需要缴纳个人所得税以及增值税等间接税种,这就造成了房地产税和其他税种,尤其是个人所得税之间的税制性重复问题,会产生纳税人税收负担过重的情况。

《房地产税法》应当在总则性条款中明确量能课税为其指导性原则,并将现行房地产类税费条款整合、更新,按照新设定的制度构架梳理后一并规定于房地产税法中。 还应当列明房地产税法的立法目的、定义内涵、课税对象、计税依据、税率、纳税人的范围、税收优惠等,使得房地产税法更加充实完整。

房地产税不能称为一个崭新的制度,亦非全新的税种,其拥有长期的存在基础,不论是我国的房地产类税费,抑或外国房地合并课征的房地产税,都为我国现阶段房地产税立法提供了参考依据。 将我国现存的关于房地产类税费的立法全部推倒重来是不现实的,应当以现行房地产税费制度为基石,以量能课税原则为指引,以完善现代房地产税制度为目标,在房地产税立法过程中根据我国现实国情,审慎确立房地产税课税对象与纳税人,合理设计房地产税课税依据、税率等课税要素。

笔者认为, 出租房地产所得租金与其他经营性活动所得当属债权收益或对应经营性活动所得,并非房地产本体所产生的使用收益或增值收益,不属于房地产税的课税对象,仅应当缴纳个人所得税,而不缴纳房地产税。 房地产税的征收对象是土地与其上建筑物(房屋),其计税依据为房地产本身的使用收益和增值收益,量化为房地产当期评估价值,则房地产税应纳税额是房地产当期评估价值与税率的乘积。

(二)计税依据

房地产税计税依据需要在税收法定与量能课税两原则的共同指引下进行

。 具体而言,房地产价值的确定方法和计算方式都应当由法律明文规定,既要符合纳税人的实际税负能力,又要保证房地产税收负担横向与纵向的公平。

房地产税是针对房地产本体征收的财产税,其计税依据应当是房地产的使用收益和增值收益,其具体计算方法也需要法律条文予以明确。而房地产税作为财产税的一种,其税源与税基是分离的,其税源可以是房地产本体所产生的使用收益或增值收益所得,亦可以是其他合法所得。 为实现房地产税征收横向与纵向的公平,房地产税计税依据要求确定一个衡量纳税能力和支付能力的标准。 财产和财富在两个世纪以前被广泛认定为衡量税负能力的标准,取而代之的是所得,近阶段,更多学者认为消费是衡量税负能力的最直接、最明确的标准。 另外,由于个体税负缴纳能力与其收入水平、财产水平正相关,因此量能课税原则讲究课税以个人形式而非家庭形式开展

。

上文已经探讨,笔者认为针对我国所有生存保障权之外的房屋和土地皆应当征收房地产税,则不难得出,对于空置房和超过基本生活需要的自住房等皆应当课征房地产税。 而对于部分公民,拥有多套房地产才能满足生存保障权,即多套住房皆在生存保障权之内,则对于其房地产的计税依据还需要明晰。 笔者认为,可以类推适用最密切联系原则确定一套主要住房,对主要住房之外的房地产课征房地产税。 当然,对于该联系最密切的住房,其面积超过免征面积部分同样需要征收房地产税,若该住房未超过免征面积,则向其余应税房地产征税时可扣除免征面积剩余值。

房地产税有按照房地产的面积、数量征税的从量计征模式和按照市场价值、账面价值、登记价值或者评估价值征税的从价计征模式。 绝大多数国家采取从价计征的模式,且多以评估价值作准征税,而仅有俄罗斯、印度等少数国家兼采从量计征和从价计征。 目前来看,以房产面积大小作为计税依据的做法,缺乏累进性和弹性,无法最大限度发挥税收调节作用。 因此,笔者建议从我国实际出发,应用从价计征模式,强化累进性,发挥应有财产税作用。 对房地产进行评估征税的优势是税基广,优势也很突出,就是进一步增加政府财政收入。 另外,采取从价计征,还可以综合考虑房地产行业、地方收入水平、个体收入等因素,促进房产税与其他直接税种、间接税种共同发挥作用。 特别是动态调整的房产价值,可以真正反映纳税人的实际税负能力,更加体现公平公正。 但值得注意的是,采用评估价值计税,会在一定程度上提高评估成本,增加房地产税征管工作开展难度。

从司法实践来看,目前我国普遍采取以“房屋余值与租金收入”为综合依据的方式来确定房产价值,但这一做法并不能完整体现房产应有市场价值,因此,采取分类评估价值方法更为科学。 然而由于市场经济的发展,房地产从最初的市场化开始,产生了翻天覆地的变化,许多商品房、经济适用房、单位福利房、集资房在最初购买时价格很低,所有人的经济收入水平可能跟不上房地产的增值水平,其实际税负能力与市场评估价值并不能完全贴合,所以还需要在税收优惠中考虑生活保障权的保证问题。

计税依据的确定还需要解决的是法律对地方设置税基和更加灵活方式方法的态度。目前由于全国各地发展并不均衡,南北差距、东西差距明显,房产税收入规模与需求也不尽相同,难以制定统一标准和规范,因此适当赋予各地一定的决定权有其合理性和必要性。 从时间上来看,我国两座试点城市,上海和重庆分别采取不同税基,同时动态进行调整的做法,也取得了一定实践成果。

(三)税率

税率的制定,一方面需要考虑纳税人负担和承受能力,另一方面也需要考虑国家或地方财政收入,因此税率反映出了国家与个体之间的经济利益关系

。房地产税的税率与税收负担在纵向分配上是否公平合理密切相关,其设计对房地产税能否发挥好平衡社会财富、调节收入分配的功能起着举足轻重的作用。 量能课税原则的实质要求是税收负担与纳税人的税负能力相称,即税收负担能力强的纳税人多纳税,税负能力弱的少纳或不纳税。

我国现行房产税所采用的是单一比例税率,不论税负能力强弱的纳税人皆按照统一税率缴纳房地产税,并不能完全与纳税人的税负能力相匹配。 而个人所得税在量能课税原则的指引下实行超额累进税率,使得税率与纳税人的税收负担能力相匹配,对于实现税收公平大有助益。 英国、俄罗斯、澳大利亚等国家房地产税采用累进税率,税率区间为0.01%~5%

,为我国房地产税率设计提供了可行方案。 房地产税税率的设计应当遵循量能课税原则,将房地产本身所能产生的收益和纳税人的实际税负能力纳入考量范围。 同时应当兼顾全国各地方纳税人税负能力的差异,由中央立法机关针对不同区域和不同用途的房地产,在宏观层面设计累进税率,拥有更多房地产、占有更多社会资源的个体自然要承担更多的税负。 同时各地也可以根据自身实际情况,综合考虑地区经济发展、房地产市场情况、社会综合收入、纳税人税负能力等因素,动态调整税率,有效防止“一刀切”现象的产生,确保实现房产税的公平正义,同时促进地方经济发展、合理调整分配公平

。

(四)纳税人

界定纳税人的范围,首先是对房地产所有者和使用者的选择。美国、俄罗斯等国家多以房屋所有人为纳税人,并将土地以单独或合并的方式纳入房地产税,而英国则将产权所有人、使用人都归入纳税人,且使用人在义务上优先履行。 具体而言,计税依据为资本价值的模式下多以所有人为纳税义务人;而计税依据为年租金收益的房地产税模式下,多以房地产使用人为纳税义务人。

本款半集总带通滤波器采用相对介电常数为9.2的陶瓷材料,损耗角正切为0.002,滤波器的尺寸为4.5mm×4mm×1.5mm,加工完成后,其外形如图7所示。

在以土地及其上建筑物(房屋)为课税对象、以房地产的市场评估价值为计税依据的前提下,房地产的使用收益和增值收益是归于房地产的所有者(该使用者即为所有者)的,而房地产税作为一种财产税,其存在的主要目的及功能之一即为二次调节居民的收入分配,以达到实质公平。 因此,针对享有房地产使用收益和增值收益的所有人课征房地产税是房地产税立法的应有之义,才能真正符合量能课税理念的基本要求。而在房屋租赁视域下,房地产的使用收益归于承租人,增值收益依旧归于所有人,故而应当由承租人承担使用收益部分的税负,所有人承担增值收益部分的税负。

国内很多城市施行机动车限行,北京、天津、杭州、成都等城市施行尾号限行。很多城市限制车辆行驶,有些城市按照天气情况临时采取尾号限行或单双号限行规定,这些规定都会提前用新闻、网络、短信的形式通知,驾驶员应该随时注意这方面的信息,以免受到不必要的处罚。

考虑到我国房地产税房地一体征收的模式,对于房地产税,因为我国房屋登记机构依法将房屋权利和其他应当记载的事项在房屋登记簿上记录清晰,原则上针对房地产的所有权人征收有利于征管的便利性及准确性,该所有权人以登记为准。 而对于出租房屋,该房屋所有权人可以通过提高租金等方式间接转嫁房地产税收负担,对于其他收入来源较少或几乎没有的纳税人来说,也可以负担税收。

本实验以新鲜绵羊后腿为材料,添加生姜蛋白酶和猕猴桃蛋白酶等植物蛋白酶,通过检测TN含量、NPN含量和PI等蛋白质降解指标,结合SDS-PAGE电泳分析其对肌肉蛋白质降解的影响,为日后干腌羊火腿的工业化生产以及工艺改进提供理论支撑。

(五)税收优惠

量能课税原则作为宪法上尊重和保障人权的具体表征,基于对量能的限度考虑,不得为组织财政收入目的而不顾公民对基本住房的生活需要,要求有效保护纳税人的生活保障权,即从实质合理的角度考虑质上的税负能力。 个体税负能力取决于自身经济能力,但不能与经济能力完全画等号。个体经济组成中用于基本生活保障的部分,就不属于纳税范围,必须予以排除。 对个体基本生活保障不予征税也是对个体尊严和以人为本理念的基本体现。 因此,《中华人民共和国房产税暂行条例》也规定,房地产税应该保障纳税人生存权,尊重生存权以下不课税原则,区分生存权保障与生存权保障以外部分,对于生存保障权以外的房地产必须依法征收房地产税。

而对于生存权以外房产范围的界定,目前业内有两种观点,第一种是以个体家庭为单位设定一定面积作为免征额,对超过这一面积的房产进行征税,代表城市就是上海;第二种观点则认为应依据房地产的评估价值来确定免征额。我国现在的房地产评估体系存在评估方法不科学、机制不完善、不动产登记不全面等缺陷,难以实际展开大规模评估。 因此,笔者倾向于第一种观点,就是以个体或家庭为单位设定一定面积作为免征起点,这种做法受外界影响和干扰较小,在理论和操作上都更易于实施。在确定免征面积时,应综合考虑我国的经济发展情况和国家对经济的调控方向,可以在国家层面设定一定幅度范围的面积数额,也要适当对各地放权,由各地结合自身经济发展情况、生活收入水平等因素,科学合理设置相对适宜的固定数额。

“人类就得以根据总是最新的需要和意图来充实他的‘世界’。于是,在遗忘存在者整体之际,人便从上述他的打算和计划中取得其尺度。他固守着这种尺度,并且不断为自己配备以新的尺度,却还没有考虑尺度之采纳的根据(der Grund der Maß-nahme)和尺度之给出的本质(das Wesen der Maßgabe)。”[3]196人在一些全新的具体的目标和尺度上前进了,但在存在的真理问题上却并没有进步,而是出错了,人愈加把自己当作主体,当作一切存在者的尺度。海德格尔称之为人的“固执”:

另外,对于政府、军队所有的房地产,教育、慈善、宗教等非营利性组织的房产,特定人群如退伍军人与残疾人所有的房地产,有必要给予特殊优惠

。

六、结语

为确定我国房地产税税款模型,本文遵循税收法定和量能课税原则,综合考量各地经济发展层次、房地产收益能力与纳税人税收负担,明确房地产税课税对象为所有生存保障权之外的土地和房屋,计税依据为房地产使用收益与增值收益,具体计算方法为房地产当期评估价值乘以税率。税率则采用国家规定相应范围、地方确定具体数额的累进税模式。 纳税人原则上为房地产所有权人,对于出租房屋,由所有权人缴纳增值收益部分税款、承租人缴纳使用收益部分税款。 税收优惠措施则是以个体家庭为单位设定一定面积作为免征额,对超过这一面积的房产进行征税。

但关于当期评估价值的计算方法、税率与免征面积的具体数额,还需要专家组纵观我国的房地产与经济发展脉络、比较他国的税款制定方法,结合我国当前实际情况,进行数据分析、比对与模拟,明确合理的计算方法与税率范围并由法律加以规定。 关于房地产税征收后的具体用途,本文只是确定了笼统的方向,还需要制定具有针对性的方案。

[1] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要[M].北京:人民出版社,2021:56.

[2] 人民网.财政部:积极稳妥推进房地产税立法和改革[EB/OL].[2021-04-07]http://finance.people.com.cn/n1/2021/0407/c1004-32072111.html.

[3] 财政部新闻办公室.财政部等4 部门在京召开房地产税改革试点工作座谈会[EB/OL].[2011-05-11].http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202105/t20210511_3700241.htm.

[4] 张富强,刘娟.量能课税原则下房产保有税立法的正义价值[J].社会科学战线,2017(4):217-223.

[5] 甘犁.2017 中国城镇住房空置分析[EB/OL].[2018-12-21].https://chfs.swufe.edu.cn/__local/D/65/2B/57D2F2A83 2F77C8F3C1DDC4926E_ADF9EA0C_121D6C.pdf.

[6] 重庆市人民政府关于修订《重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法》和《重庆市个人住房房产税征收管理实施细则》的决定.渝府令(2017)311 号[EB/OL].[2017-01-13].http://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/zfgz/zfgz/201701/t20170117_8836448.html.

[7] 上海市人民政府关于印发 《上海市开展对部分个人住房征收房产税试点的暂行办法》 的通知, 沪府发〔2011〕3 号[EB/OL].[2011-01-27].https://www.shanghai.gov.cn/nw25496/20200820/0001-25496_24690.html.

[8] 李美云.我国房地产税课税对象正当性考量[J]. 中国政法大学学报,2017(1):91.

[9] 徐阳光,武诗敏.房地产税的正当性反思与立法建议[J].行政管理改革,2019(4):38-46.

[10] 罗仪涵.论房地产税设立的目标及其法律实现[J].税务与经济,2020(4):1-10.

[11] 叶姗.房地产税法建制中的量能课税考量[J].法学家,2019(1):57-71+192.

[12] 哈维·S.罗森,特德·盖亚.财政学(第十版)[M].郭庆旺,译.北京:中国人民大学出版社,2015:423-428.

[13] 朱为群.房地产税立法面临的八大问题[J].中国财政,2015(21):28-31.

[14] 理查德·A.马斯格雷夫,佩吉·B.马斯格雷夫.财政理论与实践(第五版)[M].邓子基,邓力平,译.北京:中国财政经济出版社,2003:6-9.

[15] 林德尔·G.霍尔库姆.公共经济学——政府在国家经济中的作用[M].顾建光,译.北京:中国人民大学出版社,2012:311.

[16] 楼继伟.中国政府间财政关系再思考[M].北京:中国财政经济出版社,2013:310.

[17] 北野弘久.日本税法学原论[M].郭美松,陈刚,译.北京:中国检察出版社,2009:96.

[18] 王南健.广东地税调研报告·2013[M].广州:暨南大学出版社,2014:84.

[19] 王茂庆.量能课税原则与当代中国税法的变革[J].广西社会科学,2010(5):49-52.

[20] 黄茂荣.法学方法与现代税法[M].北京:北京大学出版社,2011:63-64.

[21] 罗伯特·D.李,罗纳德·W.约翰逊,菲利普·G.乔伊斯.公共预算体系(第8 版)[M].苟燕楠.译,北京:中国财政经济出版社,2011:65.

[22] 焦嫣然.房地产税计税依据确定方法的法律分析[J].税务研究,2019(4):43-48.

[23] 刘剑文.财税法专题研究[M].北京:北京大学出版社,2015:186.

[24] 谢文婷,曲卫东.中国房地产税改革路径:演进过程、关键问题与研究困境[J].经济社会体制比较,2021(4):47-55.

[25] 张超,吕远.房地产税的国际比较与借鉴[J].国际税收,2021(2):68-73.