“常州三杰”与南昌起义

戴和杰

1927 年8 月1 日,南昌城头一声枪响,拉开了中国共产党武装反抗国民党反动派的大幕。“南昌首义诞新军,喜庆工农始有兵。”南昌起义标志着中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开端,在中国共产党历史上、中国革命史上、中华民族发展史上占有重要的历史地位。被誉为“常州三杰”的瞿秋白、恽代英和张太雷,作为中国共产党的早期重要领导人,他们力挽狂澜于时局,以不怕牺牲的英雄气概、敢于斗争的血性品质、坚韧不拔的革命意志、英勇顽强的工作作风,积极酝酿筹划、组织领导南昌起义,发挥了重要而独特的作用,作出了历史性贡献。

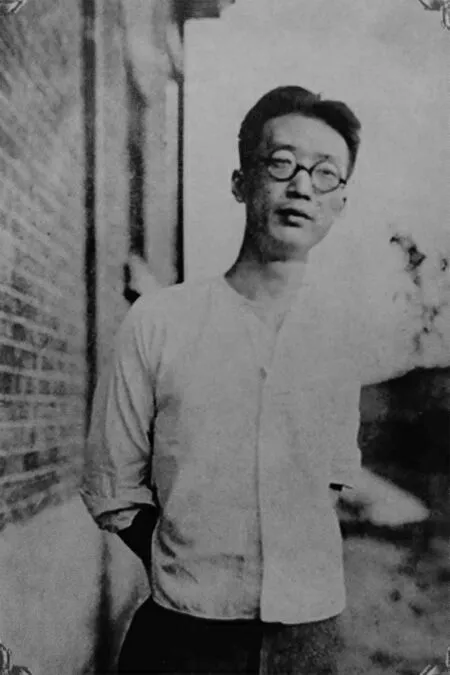

瞿秋白:南昌起义主要酝酿者和决策者

早在1925 年1 月召开的中共四大上,瞿秋白就当选为中央委员、中央局宣传委员。中共五大、六大,他均当选为中央委员和中央政治局委员,成为党的重要领导人之一。

1927 年4 月12 日,四一二反革命政变爆发。一时间,神州大地笼罩在血雨腥风中。此后,汪精卫也加快背叛革命的步伐。中国共产党面临着被赶尽杀绝的危险境地,中国革命处于命悬一线的紧要关头!

面对陈独秀的妥协退让政策,瞿秋白不留情面,并与之进行了坚决斗争。他认为中国的革命,就应该把流血的武装斗争与和平的群众斗争相结合起来,并提出要“武装平民”“中国国民革命极端需要革命的正式军队”。

7 月12 日,根据共产国际指示,中共中央进行改组,陈独秀被停止了职务,成立了以张国焘、张太雷、周恩来、李立三、李维汉五人组成的临时中央政治局常委会,后不久又加入了瞿秋白。因共产国际驻中国代表鲍罗廷曾提议让“瞿秋白、蔡和森赴海参崴办党校”,后因故这一提议未付诸实施,故使得瞿秋白稍晚些时间才进入临时常务委员会。瞿秋白事后回忆这段经历时写道:“武汉的国共分裂之后,独秀就退出中央,那时候没有别人主持,就轮到我主持中央政治局……这样我担负了直接的政治领导有一年光景(一九二七年七月到一九二八年五月)。这期间发生了南昌暴动、广州暴动。”李维汉也说道:“由于瞿秋白同志的理论水平比较高,无论是反对戴季陶主义,还是反对陈独秀投降主义,他的旗帜都比较鲜明。所以陈独秀的总书记职务被撤销以后,大家很自然地就推选了他。”显然,在革命的转折关头,瞿秋白被历史的巨浪推向了党的领导岗位,担负起带领全党寻找新的革命道路的艰巨任务。

7 月13 日,中共中央发布对政局之宣言,“决定撤回参加国民政府的共产党员”,并表示中国共产党将继续努力奋斗,坚持反帝反封建斗争。

由于鲍罗廷与国民革命军第二方面军总指挥张发奎私交甚好,且当时共产党掌握或影响的相当一部分军事力量,如:贺龙的第二十军、叶挺的第十一军第二十四师,以及周士第的第四军第二十五师第七十三团(由叶挺独立团改编),均归属于张发奎的第二方面军。7 月13 日,瞿秋白便陪同鲍罗廷秘密离开武汉前往庐山,准备联合张发奎部。就在瞿秋白、鲍罗廷在庐山密商国共分裂后撤退事宜之时,7 月15 日,武汉国民政府发动了反革命政变!

不过,中共中央此时仍重视张发奎所部,是因为在宁汉粤的国民党军队相继反共后,唯有第二方面军总指挥张发奎同共产党的关系较为和缓,没有明显的“清共”表示;且7 月中上旬,趁张发奎部扩编机会,部分工人纠察队骨干编入了该部。

7 月16 日,中共中央指示广东省委:张发奎第二方面军所部第四军、第十一军,已抵江西境;如张发奎部回广东,省委要在政治上、军事上做好准备,予以支援。同时,瞿秋白、张国焘与周恩来等一起酝酿,明确提出动员叶挺、贺龙所部举行起义。

7 月16 日至18 日,中共中央召开会议,决定了土地革命和“民众武装暴动的新政策”;并计划“集合我们的武力”,随即中央派李立三、邓中夏赶赴九江指导工作;中央军事部派聂荣臻、贺昌、颜昌颐组成前敌军委,聂荣臻为书记,亦赶赴九江,组织革命武装力量。

然而,事态正发生急剧的变化!中央原定利用张发奎部回师广东之机,在广东发动武装起义,但当张发奎部所辖第四军、第十一军开至九江马回岭与涂家埠一带,二十军开至九江时,张发奎已日益表现右倾,并暗中布置“清共”。此时,驻江西的第五方面军总指挥朱培德所部三、六、九军近3 万人,进驻樟树、临川、九江一带,对第二方面军形成包围之态势。

7 月20 日,李立三、邓中夏、聂荣臻等在九江的同志迅速召集会议,对当前的政治军事形势作了分析:鉴于张发奎拥护汪精卫,并且有“在第二方面军之高级军官中的C.P.分子如叶挺等须退出军队或脱离C.P.之表示”,充分暴露其右倾的本质,共产党所掌握和影响的部队将面临被国民党反动军队包围消灭的危险。会议提议“抛弃依张之政策,而决定一独立的军事行动”;“决定在军事上赶快集中南昌,运动第二十军,实行在南昌暴动”的计划;会议还决定委托正在庐山的瞿秋白回武汉向中央报告。由于瞿秋白当时是中央主要负责人,他的意见十分重要。

会后,李立三、邓中夏立即赶往庐山。7 月中下旬长江沿岸已是酷暑难当,避暑胜地庐山却是一片清凉,倘在往年早已是游人如织了,可如今的避暑旺季到处空荡荡的。瞿秋白居住在仙岩客寓,著名共产党人林伯渠的叔叔在这个饭店当厨师,汇报会议就在厨房里开。参加会议的有瞿秋白、鲍罗廷、李立三、张太雷等。瞿秋白听过汇报后,表示完全赞同九江同志关于在南昌举行起义的建议。

为了使中共中央尽快决策,瞿秋白于7 月21 日便启程去武汉向中央报告并向共产国际代表请示。7 月23 日,来华接替鲍罗廷工作的共产国际代表罗米那兹抵达武汉。瞿秋白因给马林、维经斯基等人担任过翻译,而早为莫斯科高层所熟知。刚刚来华的罗米那兹对瞿秋白颇为信任。在罗米那兹到达武汉的当晚,瞿秋白便向他汇报中国的革命形势,“其中理应包括瞿秋白在庐山时与鲍罗廷共同商谈的内容,即如何尽快制定和落实中央的新路线,召开紧急会议,发动南昌起义等”。

7 月24 日,瞿秋白在武汉参加中共临时中央常委扩大会议,研究他带回的九江同志的建议。会议分析了敌我形势,表示赞同九江同志的意见,最后决定在南昌实行武装起义,随后南下,占领广东,取得出海口,再次北伐;并决定组织前敌委员会,以周恩来、恽代英、李立三、彭湃为委员,周恩来为书记,组织和领导南昌起义;同时决定筹措经费、派遣工作人员和苏俄顾问等。7 月25 日,周恩来在陈赓的护送下从武汉动身经九江赶往南昌。

26 日下午,临时中央常委再次举行会议,讨论南昌起义问题。瞿秋白、张国焘、李维汉、张太雷、罗米那兹,以及国民革命政府军事总顾问加仑等出席。加仑汇报了他当日会见张发奎决定部队部署的情况,以及对张发奎态度的分析,指出:如果我们与张发奎分裂,“那我们就不得已要在南昌干起来”。针对7 月25 日共产国际的复电“如果有成功的把握,我们认为你们的计划是可行的,否则,我们认为更合适的是让共产党人辞去相应的军事工作并利用他们来做政治工作……”,面对这一态度并不明朗的回复,大家展开了激烈讨论,最终认为这无异于是说“除非毫无胜利机会,否则南昌暴动是应举行的”,而现在即使是在汉口也能见到必有胜利的机会,会议认为发动南昌起义是正确的。

针对共产国际的指示,此时亟需派一个人前往南昌传达会议的精神。经瞿秋白、李维汉的推荐,临时中央常委会决定派张国焘前往南昌贯彻中央的决定,“以坚决前敌之发动”。然而,张国焘对起义计划持怀疑态度,不愿前去。瞿秋白对其做了大量的说服工作,说:“还是你去一趟罢,责任不单是送信,是要去看看情形,参与决定呢。”最终,经瞿秋白、李维汉反复劝说,张国焘才同意前往九江。

在大革命遭受严重失败的极为严峻的形势下,年仅28 岁的瞿秋白受命于危难之际,从参与中共中央领导到担任中共中央负责人,他始终以强烈的政治使命和极大的政治勇气毅然肩负起坚持革命的重任,积极参与南昌起义的酝酿与决策,带领中国共产党人在黑暗中继续高擎革命斗争的伟大旗帜。

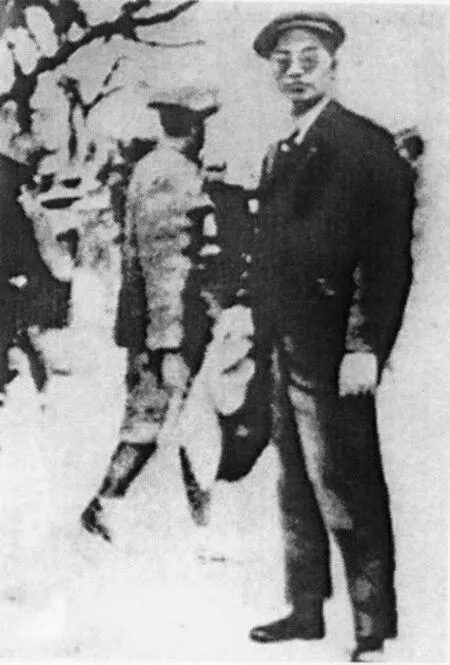

恽代英:南昌起义主要领导者与出色的“宣传家”

7 月27 日一大早,张国焘带着共产国际代表的指示赶到九江。然而,让瞿秋白所料未及的是,张国焘有另一番考虑及打算。对此,瞿秋白后来说:“南昌暴动前,我是主张贺(龙)叶(挺)独立举动,张发奎来与不来听其自便的。”

一到九江,张国焘便将正在九江的前敌委员会委员恽代英、中共中央委员贺昌、团中央执行委员关向应、国民革命军第四军政治部主任廖乾吾、武汉中央军事政治学校政治教官高语罕等人召集起来。张国焘传达中央常委会议精神:“共产国际来电不赞成进行南昌起义,而且禁止俄军事顾问介入此事,拒绝给起义以军火和经济上的支援。中央常委同意共产国际的意见,建议大家重新讨论暴动的可行性,我也是同意重新讨论的。”

恽代英当即说道,“这有什么讨论的,我们一切都准备好了!”其他几位同志也都表示南昌暴动势在必行,没有讨论余地,恽代英表现得尤为激烈。

“为了慎重起见,那又为什么不能重新讨论呢?”张国焘反驳道。恽代英有些许“不耐烦”地说:“现在南昌暴动一切准备好了,忽然又来了国际指示,阻止我们的行动,我是誓死反对的!”见张国焘继续侈侈不休,他警告说:“如果你再继续动摇人心,就要打倒你!”力主按照已决定的计划行事。

“既然大家反抗执行中央命令,我在此也无办法,待到南昌后再行讨论决定。”张国焘最后无可奈何地说,但他仍没有打消拉拢和依靠张发奎的幻想。于是,他以中共中央代表身份给在南昌的前委接连发出两封密电,提出“暴动宜慎重,无论如何候我到再决定”。但前委决定,暴动决不能停止,仍继续进行一切准备工作。

7 月30 日清晨,恽代英和张国焘等到达南昌。前委当即召开扩大会议,张国焘在会上提出:起义如有成功把握,可以举行,否则不可动;应征得张发奎的同意,否则也不可动。周恩来认真分析了当时形势,他和前委其他成员一致反对张国焘的错误主张,指出:暴动断不能迁延,更不可停止……我党应站在起义的领导地位,再不能依赖张发奎。激烈争论数小时,但因张国焘系代表中央意见,不能以多数决定。

31 日早晨,周恩来再次召集前委扩大会议,大家又争论了几个小时。恽代英坚决支持周恩来的主张,反对张国焘的错误意见,并跟张国焘展开了激烈辩论。他按捺不住自己的愤怒,声色俱厉地斥责张国焘:“如果你要继续动摇人心,我们就把你开除出去!”

恽代英的态度和发言,令张国焘为之色变。张国焘后来说,恽代英平日“是一个正直而又礼貌的人,对我一直很友善,对人没有私怨,没有与人竞争的野心,在共产党人中有‘甘地’之称。我听了他这些话,当时百感交集。他坚持暴动,显然积压已久的愤恨到此时才坦白发泄出来。我也佩服他这种坚毅精神,自愧没有能够用他的蛮劲去对付罗明(米)那兹。我也感觉到,中共中央和我自己的领导威信,已经丧失了”。会上,张国焘完全陷入孤立,在获悉张发奎即将来南昌阻止起义的情况下,迫于形势才不得不同意起义。会议于当天中午作出决定:8 月1日凌晨4 点举行起义。经过4 个多小时的激烈战斗,起义军全歼守敌3000 余人,占领了整个南昌城。

8 月1 日上午,在原江西省政府所在地西花厅,召开了国民党中央委员及各省、区、特别市和海外各党部代表联席会议,选举产生了革命政权机构——中国国民党革命委员会。恽代英任革命委员会委员、主席团成员及宣传委员会代理主席。起义领导机关以宋庆龄、邓演达、恽代英、毛泽东等国民党中央委员的名义发表《中央委员宣言》:“武汉与南京所谓党部政府皆已成为新军阀之工具,曲解三民主义,毁弃三大政策,为总理之罪人,国民革命之罪人。”宣言庄严宣告打倒帝国主义、打倒国民党新军阀,实现土地革命等七大主张。这一宣言正是由恽代英负责起草、经周恩来审定发表的。在恽代英的精心布置下,《宣传大纲》以及重要的标语口号已散发到各处,负责演讲做群众工作的宣传队,已深入到南昌城内的大街小巷。

8 月2 日,恽代英在南昌参与组织了5 万人参加的“庆祝革命委员会成立和军民联欢大会”,并在会上慷慨陈词,阐述南昌起义的目的和伟大意义。他斗志昂扬地鼓励士兵和群众“为推翻国民党的反革命统治,捍卫工农阶级的利益,建立革命政权,必须紧紧地把枪杆子握在手中……”。

8 月3 日,起义军按原定计划开始撤离南昌南征广东。每到行军休息时,恽代英总是和战士们一起,给战士们做思想工作,宣传革命必胜,鼓动战士们英勇奋战。面对南征途中种种困难,他从未说一声劳累,还常勉励他人说:“革命本非享福与畏难的人干的事。”

起义军在抚州、广昌、瑞金、长汀、上杭、汕头等地,都组织群众集会,每次恽代英都发表通俗易懂的讲话,并耐心地向群众分析国内外政治形势,阐述南昌起义的目的和政策。

恽代英总是以自己的行动感染大家。他身患肺病,组织上照顾他配给他一匹马,但他毅然把马让给伤病员,尽管别人一再劝说,可他还是执意步行。恽代英高度近视,戴着一副缺了腿的眼镜,他光头赤脚,身着一套粗布军装,破旧不堪,肩上搭着一条“万用”的长布手巾,满身晒脱了皮,又黑又瘦,谁看了都忍不住叫他一声“甘地”。战士们见此大受感动,说:“既然这样的大官都不怕苦,我们还怕什么苦!”

恽代英没有架子,说话幽默诙谐。战士们都非常愿意接近他。他到哪里,哪里气氛就活跃起来。战士们拉住他不让走,逼他讲笑话,他反过来要战士们给他唱歌:“等我歌听够了,再给你们讲笑话。”恽代英讲的笑话有时把周恩来也逗得前仰后合。后来,恽代英因叛徒顾顺章出卖而牺牲,周恩来沉痛地说:这使我党损失了一个出色的鼓动家。

张太雷:接应起义军并传达“打出‘苏维埃’旗帜”的指示

张太雷是中国共产党党内较早认识武装斗争重要性的领导人之一。1925 年在与国民党新老右派分裂活动进行坚决斗争时,他就提醒党内同志要警惕革命阵营发生破裂的危险,要注重革命武装和革命领导权问题。1926 年“中山舰事件”和“整理党务案”发生后,他连续发文予以谴责,深刻指出:“此事件告诉我们,反革命势力仍是时刻预备乘隙而入”,并提出“我党应组织十万红军,以革命的武装反对反革命的武装”。1927年6 月初,他主持湖北省委制定了《关于对国民党及工运、农运之策略要点》,从整军经武、准备应变的指导思想出发,鲜明地提出武装农民“上山”和争取地方武装等策略。

八七会议确定了实行土地革命和武装推翻国民党反动统治的总方针。张太雷参与筹备并出席会议,当选为中央临时政治局候补委员。会后,张太雷主动请求赴广东工作,历任广东省委书记、中共中央南方局书记等职,果敢地走上开展武装斗争的最前线,以旺盛的革命斗志投入工作。

8 月19 日,张太雷火速南下赶到香港,与杨殷、黄平等组成了临时南方局,并向广东省委传达了八七会议精神以及中央对广东工作的策略,讨论与制订了广东暴动计划,积极准备组织武装暴动,以配合南昌起义军夺取广东,建立工农民主政权。

9 月19 日至22 日,南昌起义部队从闽西陆续到达广东梅州大埔县境内的三河坝,在那里前委决定起义军主力到潮、汕后的作战部署。为策应起义军,张太雷赶往潮汕地区组织群众斗争,发动潮汕铁路工人罢工,挖断路基,使驻守汕头的敌军无法利用铁路运兵驰援潮州;又发动潮汕地区的商民、店员举行罢工、罢市,拒用国民党纸币,使全市陷入一片混乱;同时还领导浮洋区的农民自卫军,围攻徐陇、洪港等地的封建地主堡垒,配合南昌起义军歼敌。

9 月23 日起义军攻克潮州。张太雷亲自组织铁路工人,连夜抢修铁路,并领导当地农民自卫军,配合南昌起义军,打垮铁路沿线浮洋、斗文、金石、新塘等地的反动武装,使起义军24 日顺利进占汕头。张太雷亲自赶往汕头接应起义军,并建立革命政权。同时,张太雷奉中央指示,传达了中央对起义部队今后行动的指示和八七会议精神。据张国焘回忆,那是在起义队伍行进到汕头后,“不两天,张太雷奉着中共中央的使命,由香港潜来汕头。他的到来,被视为是海外的救星,令人兴奋……他要我们根据中央的新政策,将革命委员会改为苏维埃,丢掉‘中国国民党’这块招牌;放弃潮汕,将军队调驻海陆丰,会合那里的农民,改组为工农红军。这是一件影响我们今后行动的大事。”这对正在战斗的部队和机构,显然会产生影响。因此,当时的起义领导人并没有马上宣布。

10 月3 日,身患疟疾、发高烧至40 摄氏度的周恩来被担架抬进了揭阳普宁流沙的一座教堂内,在那里召集了前委、革委、各军及地方党负责干部联席会议,史称“流沙会议”。会上,周恩来传达了八七会议精神,决定武装人员撤往海陆丰与当地农军会合,将武装斗争与土地革命结合起来,准备作长期斗争;领导人撤离战区转移香港、上海另行安排工作。他还郑重宣布:现在我们奉中央命令,我们共产党,不再用中国国民党这面旗帜了,将在苏维埃旗帜之下,单独地干下去;现在中国国民党革命委员会,事实上已不存在了。周恩来的这一宣布,意味着起义部队完全成为共产党领导的部队,从名义到实际。南昌起义军事领导人之一的刘伯承后来回忆说:“此次英勇的暴动,谁不知道是我们党的领导,应该明白地将我们党的真面目及政治主张宣布出来,(但)仍挂上屠杀工农的国民党头衔及畏缩右倾的土地口号,真是一件恨事。”可见,随着形势发展,人们逐渐开始对以国民党名义的问题进行反思,并最终抛开国民党招牌,擎起苏维埃的旗帜,将部队改组为工农红军,这当然也是顺理成章的结果。

流沙会议后不久,起义军在乌石地区遭敌人伏击,指挥机关和第二十四师被打散。几日后,第二十军一部被缴械。至此,南昌起义军主力在潮汕地区遭至失败。

起义部队退出潮汕后,张太雷返回香港。10 月15 日,召开了南方局、广东省委联席会议,张太雷在会上作了《八一事件之经过、失败原因及出路》的报告,报告从政策决定之经过、政治上的错误、军事上的错误、我们应有之认识、目前的方针5 个方面分析和总结南昌起义的经验教训,并指出了今后的斗争策略。在报告中张太雷这样写道:“此次的失败,很明白的告诉我们,单纯的军事投机,没有唤起广大农民起来,必然失败的。但经过这次以后,有些人会根本怀疑到农民,以为农民没有力量,这个错误观念,我们应该严厉反对的。”这种把农民的地位和作用放在十分重要的位置加以强调的观点,是很有见地的。

在大革命失败的严酷斗争和血的教训中,瞿秋白、恽代英、张太雷对开展武装斗争进行了积极探索和不懈斗争,特别在运筹决策、组织领导南昌起义的过程中付出了英勇而艰辛的努力,为人民军队的创建发展、为探索中国革命道路建立了不朽功勋。

令人十分遗憾的是,南昌起义之后的几年里,他们为了理想信念、为了救国救民,为了探寻真理,均奉献了自己年轻而宝贵的生命。张太雷从小就立志“愿化作震碎旧世界的惊雷”,为革命赴汤蹈火,1927 年12 月12 日英勇牺牲在广州起义战场一线,年仅29岁。“已摈忧患寻常事,留得豪情作楚囚。”面对威逼利诱,恽代英不为所动,1931 年4 月29 日慷慨就义于南京,时年36 岁。瞿秋白早年就立下“为大家辟一条光明的路”的宏愿,他“不羡鲲鹏,不慕雄鹰,只做春燕”,面对国民党以死威胁“临难不屈”,1935 年6 月18 日坦然走向刑场,盘膝而坐,饮弹洒血于福建长汀,36 岁的生命就此戛然而止。他们的牺牲奉献,永远铭刻在中国人民心中!他们的丰功伟绩,永远载入中华民族史册!