日粮中添加马尾藻对黄颡鱼生长、组织酶活性和血清生化指标的影响

■吕 斌 叶元土* 易皓明 马 杰 王卓君 吴代武 唐 峰 浦琴华

(1.苏州大学基础医学与生物科学学院,江苏 苏州 215123;2.浙江丰宇海洋生物制品有限公司,浙江 舟山 316000;3.浙江一星实业股份有限公司,浙江 嘉兴 314300)

我国拥有的漫长海岸线以及广阔的海域,提供了丰富的海藻资源,与常规植物原料相比,海藻不占用土地资源,其栽培面积和产量位居世界前列。一般根据海藻所含色素的不同,可将其分为绿藻、褐藻、蓝藻等,其中马尾藻(Scagassum)属褐藻门、墨角藻目、马尾藻科,是暖温带多年生海藻,藻体中不仅含有丰富的碳水化合物(多酚类、褐藻胶、甘露醇、淀粉多糖等)、蛋白质、脂肪酸以及碘、钾、钠、镁、钙、锰、硒等矿物质和种类繁多的维生素,其中,褐藻糖胶和淀粉等多糖均具有清除自由基的能力和抗氧化作用[1],这些营养因子在提高机体免疫力、促进生长方面起着重要作用[2],且蛋白质、脂肪酸、矿物质等营养成分可以提高饲料的营养质量,达到兼具营养和免疫的双重功效。在饲料中添加1%的复合微藻可显著提高半滑舌鳎(Cynoglossus semilaevis)的生长性能[3]。在花鲈(Lateolabrax maculatus)饲料中添加4%~5%的螺旋藻能显著促进生长,提高肠道蛋白酶活性,增强免疫力[4]。王子鱼(Labidochromis caeruleus)饲料中添加1%的裂壶藻不仅促进鱼体生长,还具有良好的增色作用[5]。因此海洋中的藻类在鱼类生长中有着重要的作用。

然而,马尾藻中存在大量的海藻酸、褐藻胶、多糖,其结构致密、水溶性差,存在藻胶黏性,阻碍了组织间营养成分和活性物质的溶出,热提取、酸碱提取、酶解提取、超声波提取和发酵等方法可以有效提高营养物质的利用效率[6],酶解法具有水解位点专一、高效、反应温和等优势,符合实际生产需求。采用酶解技术将马尾藻粉中的纤维质和果胶质水解,提取出细胞间质和细胞内的物质,再通过滤膜系统分离纯化得到马尾藻粉(Scagassumpowder,SP)、马尾藻提取物(Scagassumpowder extract A,SPE-A)和马尾藻渣(Scagassumpowder extract B,SPE-B)。本试验以黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)为研究对象,在日粮中添加SP、SPE-A 和SPE-B,研究其对黄颡鱼生长性能、肠胃组织酶活性、血清生化指标以及体组成的影响,通过生长表现判断发挥功效的营养成分,探究了黄颡鱼饲料中添加马尾藻的可行性,为有效提高海藻资源利用途径,以及马尾藻资源在黄颡鱼饲料中的开发和利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验原料

试验所用鱼粉均为秘鲁超级蒸汽鱼粉,其原料鱼主要为秘鲁鳀鱼(Peruvian anchovy),SP、SPE-A 和SPE-B 均为浙江丰宇海洋生物制品有限公司提供。其生产工艺为:以东海海域的马尾藻为原料,将新鲜的马尾藻在蒸煮机中经90~100 ℃烘干40 min,烘干后转入超微粉碎机进行超微粉碎,过80 目除去大颗粒杂质得到SP;马尾藻粉转入酶解反应釜,在50~55 ℃下,用复合蛋白酶(纤维素酶、果胶酶、海藻酸裂解酶)酶解2 h,转入终止反应釜加温至105 ℃进行酶灭活、灭菌1 h 得到酶解液,酶解液经300 目板框压滤,滤液经浓缩、冻干后得到SPE-A,而滤渣经浓缩、冻干后得到SPE-B。

鱼粉、SP、SPE-A 和SPE-B 4 种原料营养成分如表1 所示。与鱼粉相比,SP、SPE-A 和SPE-B 的粗蛋白和粗脂肪含量明显降低,而灰分含量增加,SPE-B的游离氨基酸含量低于SP和SPE-A。

表1 原料营养成分组成(湿重基础,%)

1.2 试验饲料

日粮营养水平按照等氮等脂要求设计,试验日粮组成及营养水平如表2所示。以15.0%超级蒸汽鱼粉(FM)为对照组,在试验日粮中分别添加1%SP、0.5%SPE-A和1% SPE-B,共设计4组试验日粮。

表2 试验日粮组成与营养水平(干物质基础,%)

日粮所有原料经粉碎后过60目筛,各种原料称量后逐级混匀,加入豆油和适量水在搅拌机中混匀,用制粒机加工成直径1.5 mm、长度2~4 mm 的颗粒饲料。饲料风干后放入密封袋中,置于-20 ℃冰箱中保存备用。原料的水解氨基酸、游离氨基酸和日粮游离氨基酸的组成如表3所示。4组试验日粮在游离氨基酸组成和含量方面没有显著差异。

表3 原料的水解氨基酸、游离氨基酸和日粮游离氨基酸的组成(干物质基础)

1.3 试验鱼养殖与饲养管理

养殖试验在浙江一星实业股份有限公司的养殖基地中进行,在总面积为40 m×60 m的养殖池塘中设置试验网箱(长1.5 m×宽1.5 m×深2 m)12个,以海盐县长山河为水源,养殖期间水温一直保持在24~35 ℃。每5 d测定水下30 cm处的水质指标。养殖周期内水体溶解氧>6 mg/L,pH 8.0~8.4,氨氮浓度<0.10 mg/L,亚硝酸盐浓度<0.005 mg/L,硫化物浓度<0.05 mg/L。

试验用黄颡鱼幼鱼购于浙江省湖州农业合作社,选取其中规格整齐、体色健康和体重为(14.23±0.06)g的黄颡鱼幼鱼480尾,随机分成4组,每组设置3个重复(n=3),每个网箱40尾。日投喂2次(06:00—08:00和16:30—18:30),日投喂量为黄颡鱼体重的3%~5%,试验期60 d。

1.4 样品采集

在正式养殖试验开始前,从黄颡鱼鱼苗中随机抽取10 尾黄颡鱼,作为初始鱼样本进行全鱼常规体成分分析。

养殖试验结束后禁食24 h采样:①对每个网箱中的黄颡鱼进行称重、计数和长度测量,用于计算黄颡鱼的存活率、特定生长率、肥满度和饲料系数;②从每个网箱中选取黄颡鱼4 尾于-50 ℃冰柜中冷冻保存,用于常规营养成分测定,计算蛋白质沉积率和脂肪沉积率;③从每个网箱中随机抽取10尾鱼,用1 mL无菌注射器从尾柄采血,置于2 mL Eppendorf 管中,在室温条件下静置3 h 后,用离心机以3 500 r/min 离心10 min,取上层血清0.2 mL于0.5 mL Eppendorf管中,用液氮迅速冷却后于-50 ℃冰箱保存,用于血清生化指标分析;④从每个网箱中随机选取10尾鱼,采集鱼的肝脏、肠道、胃等组织,用液氮迅速冷却后于-50 ℃冰箱保存,用于组织酶活性测定。

1.5 样品分析

将冷冻保存的全鱼样品解冻,按比例加水后用粉碎机低温粉碎均匀,采用低温真空冷冻干燥法测定样品水分含量(LGJ-18B 型冷冻干燥机,北京四环科学仪器有限公司);日粮和样品中蛋白质含量采用凯氏定氮法测定(GB 5009.5—2010;所用消化仪:LNK 87型,江苏省宜兴市科教仪器研究所);粗脂肪含量采用石油醚索氏抽提法测定(GB/T 14772—2008;所用仪器:KN 520型,济南阿尔瓦仪器有限公司);用马弗炉测定样品灰分含量(GB 5009.4—2010;8-10TP 型,上海慧泰仪器制造有限公司);采用分光光度法(ISO 6491—1998;L2S 型,上海仪电有限公司)测定原料和日粮中总磷的含量;游离氨基酸使用S-433D 氨基酸分析仪(Sykam 公司)分离测定。血清谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)活性以及高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、胆固醇(CHOL)、三酰甘油(TG)含量采用雅培C800全自动生化分析仪测定。脂肪酶(LPS)、淀粉酶(AMS)、胃蛋白酶(PPS)、谷胱甘肽(GSH)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性,总抗氧化能力(T-AOC),丙二醛(MDA)含量均采用南京建成生物工程研究所有限公司试剂盒检测。

1.6 指标测定

式中:Nt——试验末黄颡鱼数量(尾);

N0——试验初黄颡鱼数量(尾);

Wt——试验末体均重(g);

W0——试验初体均重(g);

t——试验天数(d);

F——每尾鱼平均总摄食量(g);

Wpt——试验末体蛋白含量(g);

Wp0——试验初体蛋白含量(g);

Wp——每尾鱼摄入的试验日粮总蛋白含量(g);

Wft——试验末体脂肪含量(g);

Wf0——试验初体脂肪含量(g);

Wf——每尾鱼摄入的试验日粮总脂肪含量(g);

Wb——每尾鱼末体重(g);

L——每尾鱼末体长(cm);

Wz——每尾鱼试验末肝胰脏均重(g);

Wv——每尾鱼试验末内脏团均重(g)。

1.7 数据分析

试验数据用“平均值±标准差(Mean±SD,n=3)”表示,采用SPSS 20.0 软件进行单因素方差分析(oneway ANOVA,LSD),同时利用Duncan’s法比较分析各组间的数据。差异显著性水平为P<0.05。

2 结果与分析

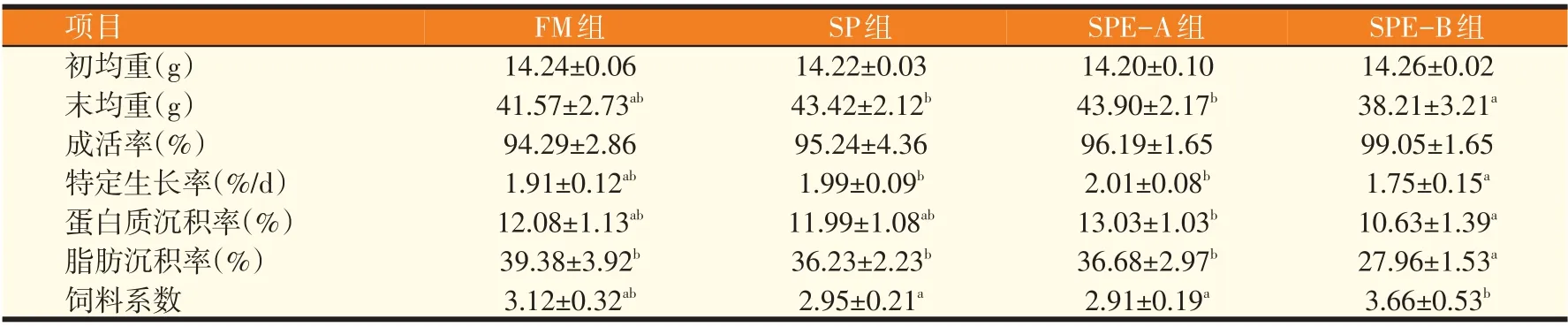

2.1 马尾藻添加物对黄颡鱼生长速度和饲料系数的影响(见表4)

如表4所示,黄颡鱼的成活率为94.29%~99.05%,各组间无显著差异(P>0.05),表明在饲料中添加3 种马尾藻原料后对黄颡鱼的成活率没有影响。

表4 马尾藻添加物对黄颡鱼生长速度和饲料系数的影响(n=3)

与FM对照组相比,SP组和SPE-A组的SGR分别上升了4.19%和5.24%,FCR 分别下降了5.45%和6.73%,而SPE-B组的SGR下降了8.38%,FCR上升了17.31%,均无显著差异(P>0.05)。用PRR和FRR代表黄颡鱼对饲料蛋白和脂肪的利用效率,SP组、SPE-A组和WSP-B组的PRR与FM对照组相比,均无显著差异(P>0.05),SP组和SPE-A组的FRR出现下降趋势,差异不显著(P>0.05),SPE-B组的FRR显著下降(P<0.05)。

上述结果表示,在黄颡鱼饲料中添加SP 和SPEA 可以使黄颡鱼的生长速度增强,饲料系数降低,而添加SPE-B导致了黄颡鱼生长性能的下降。

2.2 马尾藻添加物对黄颡鱼血清生化指标的影响(见表5)

表5 马尾藻添加物对黄颡鱼血清生化指标的影响(n=3)

如表5 所示。与肝功能相关的血清生化指标显示,与FM对照组相比,SP组和SPE-A组的ALB和GLB含量上升,其中SP组的ALB含量显著上升(P<0.05),SPE-B 组的ALB 和GLB 含量下降,差异不显著(P>0.05),SP组、SPE-A组和SPE-B组的ALT、AST和ASP活性均表现出下降,其中SP组的ALT、AST、ASP活性和SPE-B组的AST活性显著下降(P<0.05)。

与血脂代谢功能相关的血清生化指标显示,与FM 对照组,SP 组、SPE-A 组和SPE-B 组的CHOL 和HDL 含量变化不显著(P>0.05),SP 组的TG 和LDL 含量显著上升(P<0.05),SPE-A 组和SPE-B 组的TG 和LDL含量上升,差异不显著(P>0.05)。

2.3 马尾藻添加物对黄颡鱼组织酶活性的影响(见表6)

如表6 所示,胃部组织中,与FM 对照组相比,SP组、SPE-A 组和SPE-B 组的LPS 活性显著上升(P<0.05),PPS活性差异不显著(P>0.05)。SP组和SPE-B组的AMS 活性相比FM 组显著上升(P<0.05)。在肠道组织中,与FM 对照组相比,SP 组的LPS 活性和SPE-B组的AMS活性显著上升(P<0.05)。

表6 马尾藻添加物对黄颡鱼组织酶活性的影响(n=3)

在肝脏组织中,SP组、SPE-A组和SPE-B组的GSH和MDA 含量相比FM 对照组均显著下降(P<0.05),SPE-A组和SPE-B组的T-AOC和CAT活性显著下降(P<0.05),SPE-B组的SOD活性也显著下降(P<0.05),此外试验组其余酶活性与对照组相比均差异不显著(P>0.05)。

2.4 马尾藻添加物对黄颡鱼的体组成和形态指标的影响(见表7)

如表7 所示,在饲料中添加SP、SPE-A 和SPE-B后,鱼体的水分和粗蛋白含量上升,粗脂肪含量下降,差异均不显著(P>0.05),SP 组、SPE-A 组和SPEB 组的灰分含量也呈现上升趋势,其中SPE-B 组差异显著(P<0.05)。肝脏组织中,SPE-B 组的粗蛋白含量下降(P<0.05),SP 组和SPE-A 组的粗脂肪含量显著下降(P<0.05)。

表7 马尾藻添加物对黄颡鱼体成分和形态指标的影响(n=3)

在形体指标方面,与FM对照组相比,SP组、SPEA 组和SPE-B 组的HSI 显著增加(P<0.05),VSI 无显著变化(P>0.05),SPE-B组的CF显著下降(P<0.05)。

3 讨论

目前较多相关文献报告了海藻添加剂在饲料中的应用,并且不同海藻对不同鱼类的生长具有显著影响。马尾藻中含有的蛋白质(藻胆蛋白)、多酚(如褐藻多酚)、海藻多糖(如海藻酸盐、岩藻聚糖)、类胡萝卜素(如岩藻黄质)以及其他萜烯等物质在抗菌、抗炎、抗氧化和免疫调节中具有重要作用[7-8]。此外,马尾藻中含有丰富的碘化物、矿物质、维生素及未知的可刺激动物生长的活性物质,这类营养物质主要以易于吸收的无机态形式存在[9]。本试验结果显示,日粮中添加1% SP和0.5% SPE-A的黄颡鱼特定生长率分别提高了4.19%和5.24%,而添加SPE-B 的黄颡鱼特定生长率降低了8.38%。在先前试验中分析得出褐藻酸钾、海藻多糖、寡糖、甘露醇是酶解海带的主要成分,褐藻酸钾能与阳离子反应形成交联键,产生凝胶体固定原料物质,从而加强饲料密度和耐水性,提高饲料的利用效率[6]。SP、SPE-A 和SPE-B 原料中的水解氨基酸和游离氨基酸组成如表3所示,SPE-B 的水解氨基酸和游离氨基酸含量均低于SPE-A 和SP,且关于鱼粉游离氨基酸模式的相关度也较低;另一方面在日粮游离氨基酸组成方面,3 种马尾藻原料均以低剂量添加到日粮中,SP组、SPE-A组和SPE-B组的试验日粮中游离氨基酸含量与FM 组相比均无显著差异,并且与FM 对照组游离氨基酸组成模式的相关系数分别为0.987 4、0.985 4 和0.986 7,因此游离氨基酸是否是导致试验黄颡鱼生长表现出差异的主要因子有待进一步讨论。这些方面都可能是影响黄颡鱼生长的重要因素。

关于海藻添加剂的促生长作用机制已有较多报告,Thepot等[10]对褐篮子鱼(Siganus fuscescens)的研究报道,饲料中添加不同形式的海藻提取物(全藻、乙醇提取物和提取物残渣)后试验鱼特定生长率最高提升了49%,后肠微生物组成结构中潜在致病性杆菌丰度降低且鱼体先天免疫反应增强。Jahromi 等[11]在凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)的研究中,发现饲喂马尾藻能显著降低三酰甘油、总活菌数和弧菌数,提高血细胞数量。表明不同的马尾藻组分对鱼类的生长表现效果不同,其作用机制表现在许多方面,且藻类中还普遍存在一些如二甲基-β-丙酸噻亭(DMPT)、牛磺酸、谷氨酸等具有诱食作用的物质,这些成分通过刺激鱼类的化学感觉器官,促使神经中枢释放促食因子,提高鱼类采食量。有研究表明湿法加热、用水提取等方法可以有效降低植物性原料中的抗营养因子[12],并且蛋白水解法可有效提高蛋白质提取率和内源性消化能力[13]。SP、SPE-A和SPE-B三者在营养组成上存在的巨大差异,如表1中所示,3种原料中粗脂肪含量极少,SPE-A的粗蛋白、灰分和盐分含量高于SP和SPE-B,根据工艺和常规成分推测马尾藻提取物中矿物盐、维生素等可溶性物质含量较多,而马尾藻渣中纤维素、半纤维素等不溶性物质含量高。有研究指出添加石莼(Ulva rigida)可以增强金鼓鱼(Scatophagus argus)幼鱼的食欲从而提高生长性能[14]。SPE-B组黄颡鱼的生长性能下降,这可能与马尾藻未过滤其中含有较多的皂苷单宁、植酸、棉酚等抗营养因子有关,降低了饲料的诱食效果[15],导致摄食率和生长性能的下降,这可能是影响黄颡鱼生理和生长发生变化的主要差异。

血清生化指标可以反映鱼体的营养代谢和健康程度,谷草转氨酶和谷丙转氨酶作为鱼体内氨基酸代谢的两种重要酶类,反映着鱼体肝脏的健康状况。正常情况下,血液中转氨酶活性保持在一个正常的合理范围内,当肝脏受到外界损伤导致炎症、坏死、中毒等病症出现时,肝脏会分泌大量的转氨酶释放到血液中,引起血液中转氨酶含量上升[16]。另一方面,谷草转氨酶和谷丙转氨酶作为肝脏中主要的氨基转移酶,发挥着催化蛋白质水解的作用,与机体的氨基酸代谢密切相关,研究证明肝脏中蛋白酶活性和转氨酶活性的升高,可能与动物体内蛋白质的吸收和氨基酸的代谢旺盛有关,也表明了动物对饲料中的蛋白质利用率加强[17]。有研究发现,高剂量的鸡肉粉引起血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶活性的升高,认为肝脏中蛋白质代谢活动加强而对鱼体肝脏造成损伤[18-19]。本试验在日粮中添加马尾藻后,相比对照组鱼体血清转氨酶活性下降,证明马尾藻可以有效减轻高蛋白饲料对肝脏带来的代谢压力,崔培等[5]对王子鱼(Labidochromis caeruleus)的研究发现,在饲料中添加裂壶藻、盐藻和小球藻后血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶活性也呈现出下降趋势,与本研究结果一致。胆固醇和三酰甘油作为脂质代谢的主体,高密度脂蛋白和低密度脂蛋白作为胆固醇体内运输的承担者,高密度脂蛋白负责将胆固醇从外周组织运输回肝脏进行代谢,而低密度脂蛋白负责将胆固醇从肝脏向外周转运,本试验中SPE-A 组的胆固醇和三酰甘油含量与对照组相比无显著差异,且高密度脂蛋白和低密度脂蛋白的含量和比值也均处于正常范围内,表明饲料中添加马尾藻对鱼体脂质代谢活动没有产生不利影响。

相关研究表明海藻粉在消化酶活性、抵抗病菌和抗氧化活性等方面也具有重要作用[10,20-21]。胃和肠道作为鱼类消化吸收的重要场所,其中消化酶活性反映了鱼体对营养物质吸收利用的有效程度。有研究发现海藻酶解物的多糖组分可以提高消化酶活性,增强鱼体对营养物质的吸收[22-23],本试验中马尾藻显著提高了胃组织中脂肪酶和淀粉酶的活性,对肠道组织中的淀粉酶活性影响相对较小,与上述研究表现基本一致。此外,马尾藻主要成分是膳食纤维,具有促进肠道蠕动的作用,但是加快肠道转运的同时也会减少食物在肠道的停留时间,黄颡鱼作为偏肉食性的鱼类,肠道较短,这可能会导致营养物质不完全吸收,从而降低了其生长性能,而SPE-B 组作为滤膜截留物质,膳食纤维含量较高,这可能是导致其生长性能下降的一个重要原因。

机体通过酶系统和非酶系统活动产生氧自由基,其攻击生物膜中的多不饱和脂肪酸,引发脂质过氧化反应,其最终氧化产物为丙二醛,丙二醛含量反映了机体脂质过氧化的程度,间接反映着细胞组织的损伤程度,本试验结果显示,SP组、SPE-A组和SPE-B组与FM对照组相比丙二醛含量显著降低,证明日粮中添加马尾藻可以有效减轻脂质过氧化反应,降低自由基对细胞的毒害作用。Sotoudeh等[24]对虹鳟(Oncorhynchus mykiss)的研究发现,饲料中添加江蓠(0~90 g/kg)后,鱼体抗氧化状态发生明显变化,血清中超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶活性和脂质过氧化产物含量显著降低,但不对鱼体生长性能造成影响,与本试验结果相符。Wu 等[25]在棕榈酸诱导的肝脂肪模型中发现,当马尾藻多糖浓度在50 μg/mL以上时,肝细胞L02增殖活性明显增加,凋亡率明显降低。MDA含量逐渐降低,超氧化物歧化酶(SOD)水平逐渐升高,说明马尾藻多糖可减轻棕榈酸诱导的肝细胞氧化损伤,其保护作用在一定范围内呈剂量-效应关系,证明褐藻糖胶对氧化应激有着较强的保护作用,本试验MDA 水平随着饲料中马尾藻的添加呈现出下降趋势,推测可能与马尾藻中多种抗氧化物质(岩藻糖胶、不同硫酸盐含量的褐藻糖胶等)有关,对羟基自由基的清除活性与金属离子的螯合作用有关[26],其使得机体内氧自由基含量处于较低水平,或是减轻了自由基对组织细胞的氧化毒害作用,使得体内抗氧化酶处于较低的水平。

在鱼体常规组成方面,日粮中添加马尾藻粉、马尾藻提取物和马尾藻渣3种原料后,相比FM对照组,SP组、SPE-A组和SPE-B组的全鱼粗蛋白和粗灰分含量上升。在Sotoudeh 等[27]研究中,虹鳟摄食添加褐藻的饲料后鱼体蛋白含量上升,与本试验结果一致,试验组的粗脂肪含量降低,但有研究证明饲料添加藻类提高了n-3不饱和脂肪酸的含量[28]。SP组和SPE-A组的肝脏粗脂肪含量降低,并且SP组、SPE-A组和SPEB组的肝体比指数也显著升高,因此日粮中添加马尾藻在不影响生长状况的情况下可以增加鱼体粗蛋白含量,并降低了鱼体脂肪含量,改善了黄颡鱼肌肉品质。此外,肝脏中脂肪含量的下降,避免了肝脏组织中脂肪堆积过多,保证鱼体生长健康。

4 结论

本试验发现在日粮中添加1%马尾藻粉和0.5%马尾藻提取物可以有效促进黄颡鱼的生长性能,降低饲料系数,并且降低鱼体脂质过氧化反应,增强机体免疫能力,改善肠胃组织消化酶活性,促进养殖鱼类绿色健康生长。