从常识道德到道德常识:道德中的常识探究

陈 海

近两年来, 哲学家们针对 “常识” 的讨论又出现了一波小的热潮, 而事实上, 涉及 “常识” 的道德哲学论题在很长时间里都为道德哲学家们所关注。 本文试图通过对“常识” 等重要相关概念进行考察, 来表明 “常识” 在道德探究中的重要意义。

一、 “常识” 的概念考察

“常识” 一词在我们的日常生活中经常会被使用到,但当我们论及 “常识” 这一概念或寻求 “常识究竟意味着什么” 的答案时, 却会发现并非易事。 而现有的文献对“常识” 概念的梳理和辨析也不够清楚明了, 因此有必要进行再梳理。

与其他哲学概念不同, “常识” 概念所涉及的几重意义具有很强的 “家族相似性”。 为了更加清楚, 可以对“常识” 概念先做出以下的简单划分: 一种 “常识” 概念对应汉语语境中的 “常识”, 一种则对应于非汉语语境。

在古代汉语中, “常识” 很少作为一个独立词汇出现, 因此我们可以尝试将 “常识” 拆分成 “常” 与 “识”进行考察。 根据王力主编的 《古代汉语》, “常” 在古汉语中通常可作 “永久的、 固定的。 ……表示常常” 和 “两寻为常 (十六尺)” 解。 作为度量单位的 “寻” 与 “常”,后来被放在一起连用, 也表示 “平常” 之意。 在古汉语中, “识” 通常也有两种理解, 一种是作 “知道、 认识、能辨别” 解, 一种作 “记住” 解, 读作zhì, 如 “默而识之” (《论语·述而》) 中的 “识”。 此外, “识” 也可作名词使用, 意为知识、 见识、 相识 (的人)、 意识等等。“识” 的这些用法都被现代汉语所继承。 结合日常使用习惯可以发现, 现代汉语中的 “常识” 一词更多地牵涉到“识” 或 “知识” 的概念, “常” 作为 “识” 的修饰语,意在表明该类 “识” 的性质特征。

在非汉语中情况则较复杂。 “常识” 很多时候对应的英语是common sense, 而common sense 又另有一种较为惯常的汉译词, 即 “共通感”。 也就是说, 通过common sense, “常识” 和 “共通感” 之间又建立起了某种微妙的联系。 这种联系不仅在英语中出现, 在古希腊语和德语中也有体现。

亚里士多德曾多处使用 “共通感” (古希腊文κοι'νη α ι:σθησιζ, 对应的英译文就是common sense) 一词。 在《记忆与回忆》 中, 亚里士多德提到 “于心识 (理性) 而言, 听觉乃较为重要, 由于万物皆参有颜色, 灵魂就凭这一机制, 察认大多数的共通可感觉物 (客体)”, 以及“心理印象是一般感觉 (共同感觉) 的附随效应”等。H·H·普莱斯认为亚里士多德使用的 “共通感/common sense” 概念和托马斯·里德使用的 “共通感/common sense” 概念不同, 亚里士多德的 “共通感” 概念并不具有现代意义。 在普莱斯看来, common sense 应该指向一系列被普通人在日常生活中广泛接受的原则。

托马斯·里德是另一位常常和common sense 或 “常识” 联系在一起的哲学家。 作为苏格兰启蒙运动时期的主将之一, 他所倡导的 “常识哲学” 认为, “越是基本、 寻常而又重要的东西, 换句话说越是 ‘常识’ 的东西, 就越不能以一般的逻辑定义去限制, 但可以给出一些描述性的规定, 这些规定是任何一个具备正常理解和判断力的人一望而能认可的”。在 《按常识原理探究人类心灵》 一书中, 里德利用常识原则进行具体的人类心灵探究, 并把落脚点放在人的知觉 (嗅觉、 味觉、 听觉、 触觉、 视觉)上。 里德强调, “感觉的各种运作本质上隐含着判断或信念, 以及简短的领悟。 ……这种初始的、 自然的判断是自然为人类理解提供的一部分配置”。 据此来看, 普莱斯认为的 “亚里士多德和里德对common sense 的理解不同”的判断就不那么准确了。

深受苏格兰启蒙运动影响的康德, 虽以顽固的理性主义者形象出现在我们的哲学史教科书中, 但是 “共通感”(德文sensus communis, 对应的英译文也是common sense) 概念在他的哲学中也经常出现。 不过, “作为一个历史性概念的共通感一方面被康德所继承, 另一方面被他按其自身哲学建构的需要所修改, 它的含义和功能即使在康德哲学的不同阶段和不同文本中都变化很大”。有的时候, 康德使用 “共通感” 指向的是一种认知/ 实践/审美能力, 有时则指向其哲学中被否定的 “常识” 概念。

二、 “常识道德” 和“道德常识”

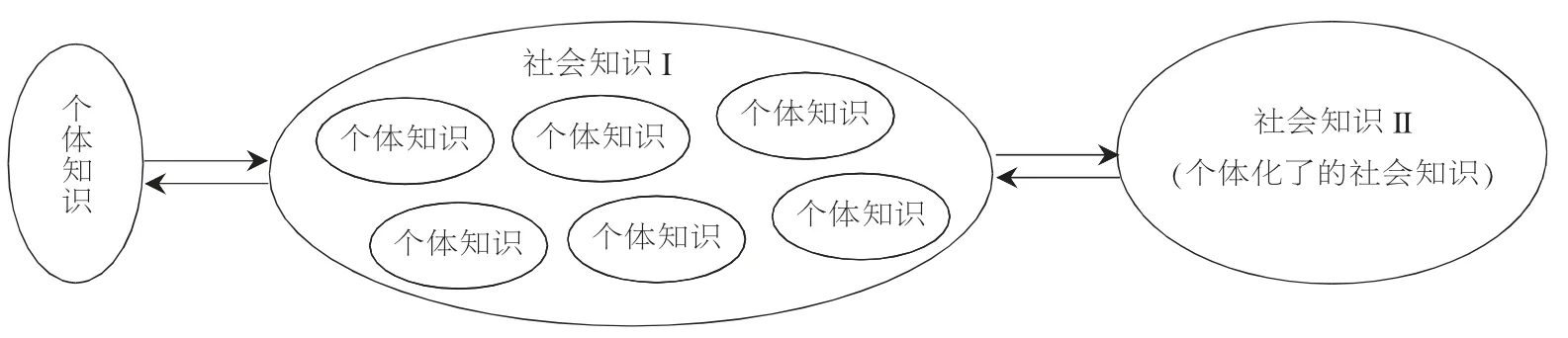

那么我们究竟应该如何理解道德探究中与 “常识” 相涉的概念或观念呢? 笔者认为以下两个概念值得引起我们的注意, 即 “常识道德” 和 “道德常识”。 虽然二者十分相似, 但它们的内涵却并不相同。 根本原因在于, “常识” 本身具有多重意义, 并且其意义会根据处在 “道德”一词的前后而不同。 我们不妨使用下图来表示 “常识”“共通感” “common sense” 和 “common knowledge” 等概念之间的关系:

图1 常识、 共通感、 common sense、 common knowledge 概念关系示意图

从关系示意图看, 将中文和英文中相关的概念放在一起讨论是比较复杂的, 在互译过程中已经出现了许多语义上的混淆。 将中英文分开来讨论, 似乎能够更清楚地反映一些深层的区别, 例如common knowledge 与common sense, 前者更注重知识 (knowledge) 后者更注重感觉(sense)。 知识和感觉俨然就是两个不同的概念, 那为何逐渐产生混淆? 这就不得不提到一种广受支持的观点, 即认为感觉是知识的来源或基础。但即使如此, 知识和感觉依然不是一回事, 这也就是为什么当我们面对common knowledge与common sense 这两个概念时会很自然地认为两个概念不能等同。 对以汉语为母语的人来说, 这种区别在 “(狭义的) 常识” 和 “共通感” 这两个中文概念上体现得更为明显。 我们需要对概念关系图中的五个概念作更加细致的界定:

Common sense: 人类都具有的某种感觉或能力;

Common knowledge: 人类普遍认同的一般性知识;

共通感: (康德意义上的) 一种认知、 实践或审美能力;

(狭义的) 常识: 人所共知的关于一些简单而基本的事实的知识;

(广义的) 常识: 以上四类都属于广义的常识。

概言之, 如果说 “常识” 的构词方法是以 “常” 修饰或限制 “识”, 那么 “道德常识” 就是用 “道德” 来进一步修饰或限定 “常识”, 意思是指那些在道德领域内的常识 (此处的 “常识” 作狭义解), 用英文common knowledge in morality 或commonly moral knowledge 来表述可以显得更为清晰。 比如, 我们会说 “不能说谎是一条道德常识”, 这和 “在道德层面上看, 不能说谎是一条常识” 语义上是相同的。 而 “常识道德” (对应的英文是common sense morality), 从字面上理解, 就是一种基于 “常识/common sense” 的 “道德”。 无论是亨利·西季威克还是G.E.摩尔都认为 “常识/common sense” 是道德的来源, 我们可以通过 “常识/common sense” 获得道德真理或知识。如果如前文所述, 我们将 “常识道德” 和common sense morality 做对应理解 (本文称为 “常识道德概念组”), 将“道德常识” 和commonly moral knowledge 做对应理解(本文称为 “道德常识概念组”), 则会意识到 “常识道德概念组” 的意义源自common sense morality, 而 “道德常识概念组” 的意义源自 “道德常识” (此处的 “常识” 依然作狭义解)。 据此, 我们可以进一步将 “常识道德”和 “道德常识” 界定为:

常识道德 (概念组): 基于人类某种感觉或能力的道德;

道德常识 (概念组): 人所共知的关于道德的简单而基本的知识。

这样一来, 两者的区别已显而易见, 但我们更关注这两个概念之间的联系。 通常, 人们会认为 “常识” 应该包含以下几点特征: (1) 普遍性, (2) 直接性, (3) 明晰性。然而如果从狭义上理解 “常识” 这一概念, 我们会发现, 这三个特征既不具有充分性也不具有必然性。 比如在英国, “出门带把伞” 是一种 “常识”, 但对于没有在英国生活过的人或不知道英国天气特点的人来说, 这一“常识” 既不普遍又不直接, 也不明晰。 那么 (狭义的)常识的特征究竟是什么呢? 笔者认为, 首先 “(狭义的)常识” 具有 “长期的不可错性”。 陈嘉映指出, “‘常识’这个词像 ‘知识’ 这个词一样, 不指称错误的东西, 我们普遍而长期相信的事情, 有些是错的, 可一旦知道其为错误, 就不能称之为 ‘常识’”。也是在这个意义上, 提摩西·威廉姆森认为“任何一种与常识不一致的理论都是错误的”。其次, “(狭义的) 常识” 在一定范围内, 是被大部分人认可或接受的, 此即 “广泛接受性”。 威廉姆森说,所谓 “常识” (无论是 “常识知识” 还是 “常识信念”)就是指在一个社会里, 大部分成员都知道的知识或相信的信念 , 这和西季威克对 “常识” 的理解 (即前文提到的“人类的一致意见”) 很近似。 也就是说, “常识” 有被普遍接受的社会/群众基础。 正是基于 “常识” 的这两大特性, “常识道德” 和 “道德常识” 得以沟通起来。

三、 方法论考察: 常识道德如何走向道德常识

为了进一步揭示常识道德和道德常识之间如何得以勾连, 接下来我们将引入反思平衡来说明。 我们不仅需要证明把常识道德 (法) 理解为一种反思平衡 (即通过不断的反思使主体对某一问题的理解、 看法、 态度等在某一时间段内达到一个相对稳定的状态) 是合理的, 还需要说明反思不会摧毁道德常识。

(一) 作为一种反思平衡的常识道德

我们首先来考察如何将 “常识道德” 理解为一种反思平衡。 约翰·罗尔斯认为, 倡导 “常识道德” 的西季威克承认道德哲学 “必须允许应用可能的假定和普遍的事实”,这些在 “反思平衡中深思熟虑的判断” 没有别的途径可以解释。 但皮特·辛格认为反思平衡不是西季威克用来检测道德理论的方法, 其 “常识道德” 是一种直觉主义方法。而笔者倾向于认为常识道德被理解为一种反思平衡是合适的。

对西季威克道德认识论的理解, 主要可以分为三大阵营: 基础论/基础主义阵营、 融贯论阵营、 以及兼容论阵营。 其中, 基础论解读和融贯论解读之间存在着张力,而兼容论试图调和这两种解释路径之间的冲突。 但陈江进认为, 对西季威克道德认识论的解读, 不存在所谓的冲突, 因为西季威克的立场就是基础论的, 不存在融贯论和兼容论解读的可能。 其主要理由包括: 第一, 西季威克没有寻求功利主义和常识道德之间的相互支持关系; 第二,融贯论 (包括兼容论中的融贯论成分) 和西季威克对真正自明性的追求, 都是矛盾的; 第三, 常识道德可以被基础论式地解读解释。 辛格和陈江进都不认为西季威克的道德哲学和反思平衡相兼容, 前者认为西季威克的道德哲学方法是常识道德而非反思平衡, 后者则认为西季威克的道德认识论不是融贯论 (反思平衡是一种典型的融贯论理论)。 笔者想表明的是, 西季威克在 《伦理学方法》 中的理论尝试, 是一种类似兼容论的尝试——因为西季威克的规范理论最后落脚于 “理想功利主义”, 这就说明了他不是严格的基础主义者, 也不是彻底的融贯论者, 并且, 用融贯论来解释基础论比用基础论来解释融贯论更有可能成功——因为基础主义理论的 “基础” 一旦确定, 就不会再改变, 当有越来越多的证据涌现出来指向 “基础有误” 的时候, 理论就不得不推倒重来; 只要出现这样的情况, 就不得不对 “基础” 进行调整, 这从论证逻辑上就对基础主义很不利。 从这一点来看, 辛格认为西季威克的道德哲学方法是常识道德, 可以反驳陈江进对西季威克道德认识论纯基础主义式的捍卫; 而如果我们能够为 “常识道德是反思平衡” 进行辩护, 那么我们也就可以反驳辛格的主张了。

此前, 笔者总结了通常谈论的 “常识” 具有长期的不可错性和广泛接受性这两大特征, 那么就意味着, “常识” 的建立并非一蹴而就。 一方面, “常识” 不仅一直在经受 “试错” 的考验, 另一方面, “常识” 也在经历 “被广泛接受” 这一过程。 也就是说, “常识” 既可以指向那个已经被广泛接受且在当下不可错的、 确定的结果 (知识), 也可以指向形成这一结果 (知识) 的过程。 这一点,对于 “常识道德” 而言, 也是成立的, 即常识道德既包含了道德方法论的内容, 也包含了道德认识论的内容。 再回到辛格和罗尔斯的争论, 如果我们的 “常识道德” 包含“过程” (方法论), 那么罗尔斯把西季威克的伦理学方法理解为一种 “反思平衡” 是完全合理的。

(二) 反思不会摧毁道德常识

接下来, 我想通过说明 “反思不会摧毁道德常识” 来进一步说明 “道德常识” 也可以和 “反思平衡” 相容。我想先引入伯纳德·威廉姆斯关于 “反思” 和 “道德知识”关系的一个论证。

威廉姆斯认为我们拥有道德知识, 但道德知识又不同于我们的其他知识 (比如科学知识)。 他的论证假设了一个 “高度传统/超级传统” 的社会, 揭示了一个处在高度传统社会的人会根据他所处的社会环境来得到道德知识,而这些所谓的道德知识是 “可以得到辩护的真信念”(justified true belief, 简称JTB)。 但是, 如果我们继续追问 (假设我们是这样的一个高度传统社会的成员), 为什么要相信这些 “道德知识” 是真的呢? 威廉姆斯显然是意识到了这样的挑战, 所以他在经过分析之后, 得出一个惊人的结论: 反思会摧毁道德知识。 在他看来, 要想确保伦理概念的客观性, 我们必须牺牲对伦理概念的反思,我们只能接受一种未经反思的道德知识, 否则我们将会一无所知。 可事实真的如此吗?

威廉姆斯的论证实际上是在拒斥他一直都反对的还原论倾向。 正如A·W·摩尔所指出的, 威廉姆斯认为人们的知识总是来自于他们的某些原始表征 (original representations), 对于两个具有不同知识的人, 无论他们做出怎样的让步或者反思, 他们都只能确切地知道他们自己所知道的。 反过来说, 我们沿着威廉姆斯的论证, 如果最后可以找到被威廉姆斯认为是无法找到的伦理学的基础, 那么就可以说反思摧毁不了我们的道德知识。 威廉姆斯本人已经明确地指出, 这种试图寻找到伦理学基础的工作一直有人在做, 只是成效并不显著。 但笔者认为事实并非如此。

笔者曾提出 “道德直觉可以成为道德探究的基础”,而方法就是通过构造一种“持基础主义立场的反思平衡”,让这种在威廉姆斯看来不可能的 “伦理学基础” 变成可能。 而这种 “反思平衡” 的产物在某个社会或人群中就体现为该社会或人群中的 “道德常识”。 举个例子, 在中国古代, “劫富济贫” 是一种得到民众广泛认可的美德。 但随着社会的发展, “劫富济贫” 逐渐就变成了一种停留在文学文本或影视作品上的美德了。 在当代社会中, 几乎没有人会严肃地认为 “劫富济贫” 是一种值得被提倡的行为, 这是由于人们对于 “正义” “权利” “分配” 等观念的理解发生了巨大的变化。 这种变化导致了社会的 “道德常识” 发生变化。 如果我们个人可以通过 “反思平衡” 达到关于某些道德观念的比较稳定的持有, 那么社会的道德常识也可以通过社会的 “反思平衡” 实现, 尽管这种社会的 “反思平衡” 要比个人的反思平衡复杂得多。 由此证明: 反思不会摧毁道德知识, 反思会重构和推进道德知识, 从一种道德常识走向另一种道德常识。

四、 认识论考察: 常识道德如何转进道德常识

如前所证, 通过反思平衡这一桥梁, 作为方法的常识道德是可以得到作为认识结果的道德常识的。 那么这一转化能否获得认识论上的支持呢? 笔者在之前的研究中曾指出, 反思平衡背后所涉及的认识论理论, 是一种由迈克·休默尔提出的、 被称为 “现象保守主义” (Phenomenal Conservatism, 简称PC) 的理论, 即 “如果对S 来说呈现了P, 那么在不能合理否定P 的情况下, S 就拥有了相信P 的辩护”。从某种角度来讲, 现象保守主义对于解释道德常识来说, 似乎也是有效的。 只不过, 现象保守主义可以解释个体所拥有的道德知识, 但在解释群体或社会所具有的道德知识时则不够直接。 常识道德更多是针对个体而言的, 而道德常识更多是针对群体或社会而言的。 如果我们要使常识获得与其他知识同等的认识论地位, 那么我们就不得不提供一套认识论理论来支持道德常识的认识论地位。

自笛卡尔以来, 传统认识论讨论的关注点大多集中在对个体知识的辨析上。 这就带来了一个重要的认识论议题: 如何理解个体知识和群体知识之间的异同。 在传统的知识论研究中, 我们通常都接受柏拉图提出的 “得到辩护的真信念” (即JTB) 这一界定。 但我们能否以此来理解群体知识呢?

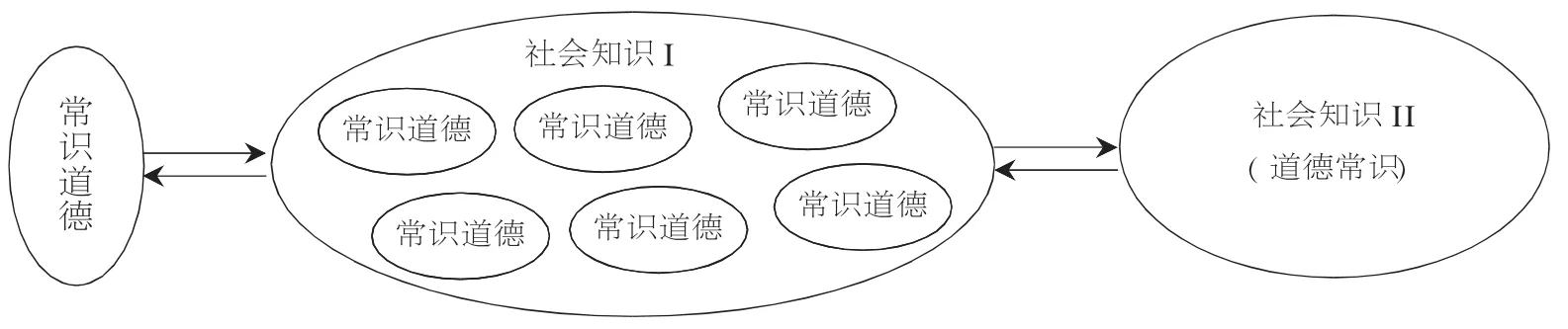

根据埃尔文·I·戈德曼等人的理解, 群体性知识或社会知识, 可以分为两种大致的类型: 一类社会知识 (以下简称为 “社会知识I”) 是指将个体知识进行汇总而形成一个包涵众多单一个体知识的知识集合; 另一类社会知识(以下简称为 “社会知识II”) 则是指由一群人组成的社会所拥有的知识。 社会知识I 是众多个体知识的汇总, 这很容易理解。 但社会知识II 涉及到的是整个社会的知识。而所谓 “社会”, 显然要比 “个体” 概念让人费解。 如果将 “社会” 理解为 “个体” 的简单总合, 那么区分社会知识I 和社会知识II 就没有太大的意义。 因此, “社会” 除了是 “个体” 的总和, 还应当具有更多的内涵, 比如 “社会” 也可以是一个具有总体性意味的单一概念。 在这个意义上, “社会” 被人格化了, “社会知识” 也趋向于被个体化了。

既然具有总体性意味的 “社会知识” 被个体化了, 那么我们的问题就转向了两类社会知识之间是否可能相互转换以及如何转换这样两个问题。 前面已经提到, 社会知识I 是许多不同的 (当然也有可能是相同的) 个体知识的总和, 但不同的个体之间针对某些问题所具有的知识可能是矛盾的。 如果我们探讨一个作为整体性概念的社会知识的话, 必然要进行取舍。 那要如何做呢? 威廉·塔尔伯特等人提到了贝叶斯主义者在认识论上进行的尝试。 贝叶斯认识论 (Bayesian Epistemology) 的一个重要发展是对社会维度的探索, 但贝叶斯认识论不仅仅是进行简单的平均,成熟的贝叶斯聚合方法要求根据每个成员持有的观点, 通过贝叶斯更新来获得最终可信度。

社会知识II 不会直接成为社会知识I, 但社会知识II可以深刻地影响到个体知识或信念 (网) 的形成。 相关的代表理论就是证言认识论 (Epistemology of Testimony),该理论的支持者认为, “我们从别人告诉我们的东西中得到了很多信念, 证言认识论关系到我们应该如何评价这些信念。 当有人告诉我们p, 其中p 是某些陈述, 并且我们接受它时, 那么我们正在形成基于证言的信念p。 从这个意义上讲, 证言不必是法庭上的正式证词, 每当有人告诉别人某事时, 它就会发生”。基于前面的讨论可知, 社会知识I 与社会知识II 之间, 在理论上是可以实现相互转换的; 又因为社会知识I 和社会知识II 本身的特性, 我们可以得到如下结论: 个体知识通过汇总可形成社会知识I,通过转换成为社会知识II (即个体化了的社会知识), 而社会知识II 又反过来影响到社会知识I, 从而影响到个体知识。 可以通过图示来表明这一转换的过程 (如图2 所示)。

“常识道德” 更容易被理解为一种道德方法论, 但在该方法之下得到的道德知识, 是一种个体知识 (这里的“个体知识” 泛指个体所拥有的全部知识, 其来源可以是先天的、 自发的, 也可以是后天的、 获得性的), 但道德常识却不再是个体知识。 个体的常识道德知识通过汇总可形成社会知识I, 再通过转换而成为社会知识II, 即道德常识, 而社会知识II (道德常识) 又反过来影响到社会知识I, 从而影响到个体的常识道德知识。 无数的这类互动最终就会得到如图3 所示的转换模型, 而图3 模型之所以有效正是建立在图2 模型有效的基础之上的。 因此, 通过社会认识论理论的介入, 我们可以为 “常识道德” 和 “道德常识” 的相互影响或转换建立桥梁, 并为 “常识道德是一种反思平衡” 找到认识论上的依据。

图2 个体知识和个体化社会知识的转换过程

图3 常识道德和道德常识的转换过程

结语

“常识” 是一个常用却又十分模糊的概念, 在道德哲学中与 “常识” 相涉的讨论也纷繁复杂。 我们可以尝试从道德认识论、 道德心理学、 道德方法论对其进行整体性研究。 在我们所处的社群或社会中, 是存在一套完整的 “道德常识” 的, 这套 “道德常识” 通常都以 “常识道德” 的方式延续、 更新和再延续。 这非常类似 “反思平衡” 的过程, 有可能就是我们生活世界最基本的行为规范和准则发展并得到传承的有效机制。

注释:

①②③ 王力主编: 《古代汉语》, 中华书局2018 年版, 第1204、 1204、 215 页。

④⑤[古希腊] 亚里士多德: 《灵魂论及其他》, 吴寿彭译,商务印书馆2018 年版, 第201、 243 页。

⑥⑦H.H.Price, The Appeal to Common Sense, Journal of Philosophical Studies, 1930, 5(17), p.24, p.24.

⑧ 张晓梅: 《托马斯·里德的尝试哲学研究》, 上海人民出版社2007 年版, 第5 页。

⑨[英] 托马斯·里德: 《按常识原理探究人类心灵》, 李涤非译, 浙江大学出版社2009 年版, 第268 页。

⑩ 周黄正蜜: 《康德共通感理论研究》, 商务印书馆2018年版, 第145 页。

⑪ 陈海: 《后天伦理直觉主义可能吗——来自道德知觉理论的辩护及对其的反驳》, 《上海交通大学学报》 (哲学社会科学版) 2017 年第4 期。

⑫ 这是我自创的一种表述, 旨在表明在汉语和英语 (当然也包括其他语言) 中, 意义相同或相似的两个词 (涉及多种语言的话也可以是多个词), 谁占有对该概念组的语义主导权。 鉴别的方法之一, 就是判断同一概念组中, 哪个词是通过翻译得来的。 比如, 在 “常识道德概念组” 中, “常识道德” 是对common sense morality 的翻译, 因此common sense morality 是该概念组的意译之源。 而作为 “道德常识” 英译的commonly moral knowledge 在英语中是一个颇为别扭的表达, 哲学家们关于有没有moral knowledge 还存在很多争议, 但在汉语中我们说出 “道德常识” 时就显得自然多了。

⑬周晓亮: 《试论西方哲学中的 “常识” 概念》, 《江苏行政学院学报》 2004 年第3 期。

⑭ 陈嘉映: 《哲学 科学 常识》, 东方出版社2007 年版,第231 页。

⑮[英] 提摩西·威廉姆森: 《哲学是怎样炼成的》, 胡传顺译, 北京燕山出版社2019 年版, 第19 页。

⑯[美] 约翰·罗尔斯: 《正义论》, 何怀宏、 何包钢、 廖申白译, 中国社会科学出版社2009 年版, 第40 页。

⑰ Peter Singer, Sidgwick and Reflective Equilibrium,The Monist, 1974, 58(3), p.507.事实上, 西季威克毫不留情地批评了这种常识道德 (参见 [英] 亨利·西季威克: 《伦理学方法》, 廖申白译, 中国社会科学出版社1993 年版, 第6 页)。 从这个角度看, 辛格认为西季威克的哲学方法论是 “常识道德” 至少不会得到西季威克自己的认同。

⑱ 许汉也持有类似的观点。 参见许汉: 《常识、 错误与道德客观性》, 《人文及社会科学集刊》 2010 年第1 期, 第7 页,脚注7。

⑲⑳ 陈江进: 《功利主义与实践理性——西季威克道德哲学思想研究》, 人民出版社2013 年版, 第135、 155—161 页。

㉑㉒㉔ [英] B·威廉姆斯: 《伦理学与哲学的限度》, 陈嘉映译, 商务印书馆2017 年版, 第172、 179、 183 页。

㉓ A.W.Moore, Can Reflection Destroy Knowledge, Ratio(New Series), 1991, 4(2), p.106.

㉕ 陈海: 《道德直觉可以成为道德探究的基础吗?》, 《安徽农业大学学报》 (社会科学版) 2020 年第4 期。

㉖Michael Huemer, Compassionate Phenomenal Conservatism,Philosophy and Phenomenological Research, 2007, 74(1), p.30.

㉗ William Talbott, Bayesian Epistemology, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition).

㉘Christopher R.Green, Epistemology of Testimony, in The Internet Encyclopedia of Philosophy.