中华菊头蝠的栖息生态特征及种群保护

伍丽艳,任伯凇,吴 涛,黄太福,龚小燕,刘志霄

吉首大学生物资源与环境科学学院,吉首 416000

岩溶洞穴简称溶洞或洞穴,是地球表层可溶性岩石在地表水和地下水的溶蚀及侵蚀作用下所形成的地下空间,我国喀斯特地貌分布十分广泛,溶洞资源非常丰富,为洞栖性蝙蝠的栖息和繁衍提供了优越的生态条件[1—4]。

栖息地选择是种群生态学研究的重要内容,已逐渐成为蝙蝠生态研究的热点[5—9]。洞栖性蝙蝠既是翼手目动物的主要生态类群之一,也是洞穴生态系统中最重要的组成部分,其在溶洞中的栖息生态特征与其自身的生存繁衍及洞穴生态系统的物质循环、能量流动与信息传递密切相关,具有重要的生态生物学与保护生物学研究意义[10—14]。

随着城市的发展,蝙蝠的栖息地遭到了严重的破坏,可供蝙蝠选择的栖息场所日趋减少,使得蝙蝠的数量也急剧减少,目前约有51%的蝙蝠物种正遭受着威胁[15]。

湘西土家族苗族自治州(以下简称湘西州)境内气候温暖湿润,喀斯特地貌发育良好,溶洞众多,已知有大蹄蝠(Hipposiderosarmiger)、西南鼠耳蝠(Myotisaltarium)和菊头蝠(Rhinolophusspp.)等洞栖食虫性蝙蝠20多种,它们在自然生态平衡中发挥着非常重要的作用[4, 14]。可是,已有的文献[16—17]及近年的调查表明,不同的洞穴中所栖息的菊头蝠的种类及数量大不相同,而更多的洞穴内根本没有菊头蝠栖息,并且菊头蝠栖息的洞穴环境不断地遭受着人类活动的干扰与破坏,许多洞穴中菊头蝠的种群数量在急剧下降,甚至已经绝迹。因此,菊头蝠的栖息生态研究与物种就地保护具有十分重要的意义。

中华菊头蝠是典型的洞栖性蝠种[18],广泛分布于我国境内,主要分布于长江以南的省区,也见于老挝、马来西亚、越南等周边国家[19—20]。当前,对中华菊头蝠的研究包括形态、核型、回声定位、系统进化、基因组学及其病源性等方面[21—31],但有关其在溶洞中的栖息生态特征还缺乏专门的研究报道。

鉴于中华菊头蝠分布的广泛性及其在洞穴生态系统中的典型性与代表性,近年我们结合湘西州溶洞资源丰富的生态环境特点[4,32],对其栖息生态特征进行了较为系统的野外观察,旨在丰富该物种的生态生物学资料,并为洞栖性蝙蝠的种群保护提供参考依据。

1 研究区域与方法

1.1 区域简况

湘西州(109°10′—110°22.5′E,27°44.5′—29°38′N)地处我国第二阶梯向第三阶梯的过渡地带,位于武陵山脉东部的湖南省西北部,西接云贵高原、北邻鄂西山地,大体上处于我国东洋界华中区、华南区、西南区三大动物地理区的交汇区域,总面积约1.5万km2。境内属亚热带季风湿润性气候,降雨量丰沛,加之地貌结构多样,山势陡峻,沟壑纵横交错,因此河流众多,溶洞发育良好,洞穴资源较为丰富[32],为洞栖性蝙蝠的栖息及种群繁衍提供了良好的自然生态条件。

1.2 研究方法

1.2.1物种识别

在湘西州域内,中华菊头蝠较为常见[4],常与皮氏菊头蝠(Rhinolophuspearsonii)、菲(小)菊头蝠(Rhinolophuspusillus)、大菊头蝠(Rhinolophusluctus)、西南鼠耳蝠(Myotisaltarium)、大蹄蝠(Hipposiderosarmiger)、中华鼠耳蝠(Myotischinensis)等蝠种栖居于同一洞穴。但中华菊头蝠体型中等偏小,前臂长约44.6—51.5 mm,其鼻叶较宽,马蹄叶较大,顶叶呈三角形且下缘凹陷,连接叶宽而平滑,下唇有三个缺口,毛色黄棕色或棕红色,易与其他蝠种区分。

1.2.2数据采集与分析

按照项目组前期的研究方法[33—35]进行野外数据采集与室内数据分析。主要利用T391+激光测距仪、标智GM700手持式激光测温仪、尼康D7200相机以及高性能手机等工具测量及拍摄记录蝙蝠的栖点位置、体温、栖点温度,以及栖息姿势等栖息生态学数据,同时对于洞内其他生物类群的分布情况与生态关系也进行一些观察与记录。此外,我们还在该蝠集中分布的区域布放红外相机或便携式主动红外录像装置以监拍其活动情况[14,33—35]。

本文结合实际,主要根据主洞道的长度及整个洞穴的复杂程度将溶洞分为两类:Ⅰ类:主洞道长度在500 m之内(包括500 m),洞道结构相对简单;Ⅱ类:主洞道长度大于500 m,洞内结构较为复杂,岔道较多或洞道分层。

根据实地调查,结合对洞穴附近村民的访问调查,我们将洞穴的受干扰程度分为高、中、低三个等级:“高”,溶洞被强度开发过,洞内及洞口附近的人工设施及废弃物较多,经常有人进洞游玩或砸取钟乳石;“中”,溶洞在路边或村庄附近,洞口周围的植被遭到明显破坏,偶有人进洞活动;“低”,溶洞位置较为偏僻,洞口周围的植被相对呈自然状态,多年来几乎无人进洞活动。

在综合分析洞道长度和蝙蝠栖点分布密度数据的基础上,考虑到该蝠种在非冬眠期的分布位置较为多样,为便于数据分析,我们将每个洞穴的洞道划分成间距为50 m的区段,共划分为10个区段:A(0—50 m)、B(50—100 m)、C(100—150 m)、D(150—200 m)、E(200—250 m)、F(250—300 m)、G(300—350 m)、H(350—400 m)、I(400—450 m)、J(450—500 m)。由于普通人伸手及踮脚时的一般高度为2 m左右,所以在蝙蝠栖点高度分布的分析中,我们以2m为高度间隔,将蝙蝠栖点的离地高度划分为8个区段:①(0—2 m)、②(2—4 m)、③(4—6 m)、④(6—8 m)、⑤(8—10 m)、⑥(10—12 m)、⑦(12—14 m)、⑧(14—16 m)。根据栖点的隐蔽性及人为因素,将栖点的安全性分为 3 级:“高”,栖点位置高,人类难于直接或借助石头,或手持拐杖、短木棍等工具伤害蝙蝠,或者位置虽较低,但藏得很隐蔽,不易被发现;“中”,栖点位置较高,利用上述工具可以较易打击到蝙蝠;“低”,蝙蝠的栖点位置低,隐蔽性差,人类极易接触到它和对其构成伤害。

采用Excel、SPSS 22.0、GraphPad 8.0软件进行数据分析,利用独立样本t检验和单因素方差分析对数据进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 种群数量与分布

调查期间,共记录到中华菊头蝠12942只次,它们分布于16个溶洞,海拔介于248—1083 m,其中I类洞穴的数量约占洞穴总数的68.75%,II类洞穴占31.25%。中华菊头蝠主要分布于海拔330—380 m的溶洞中,其他海拔的溶洞中也有分布但相对较少(表1)。

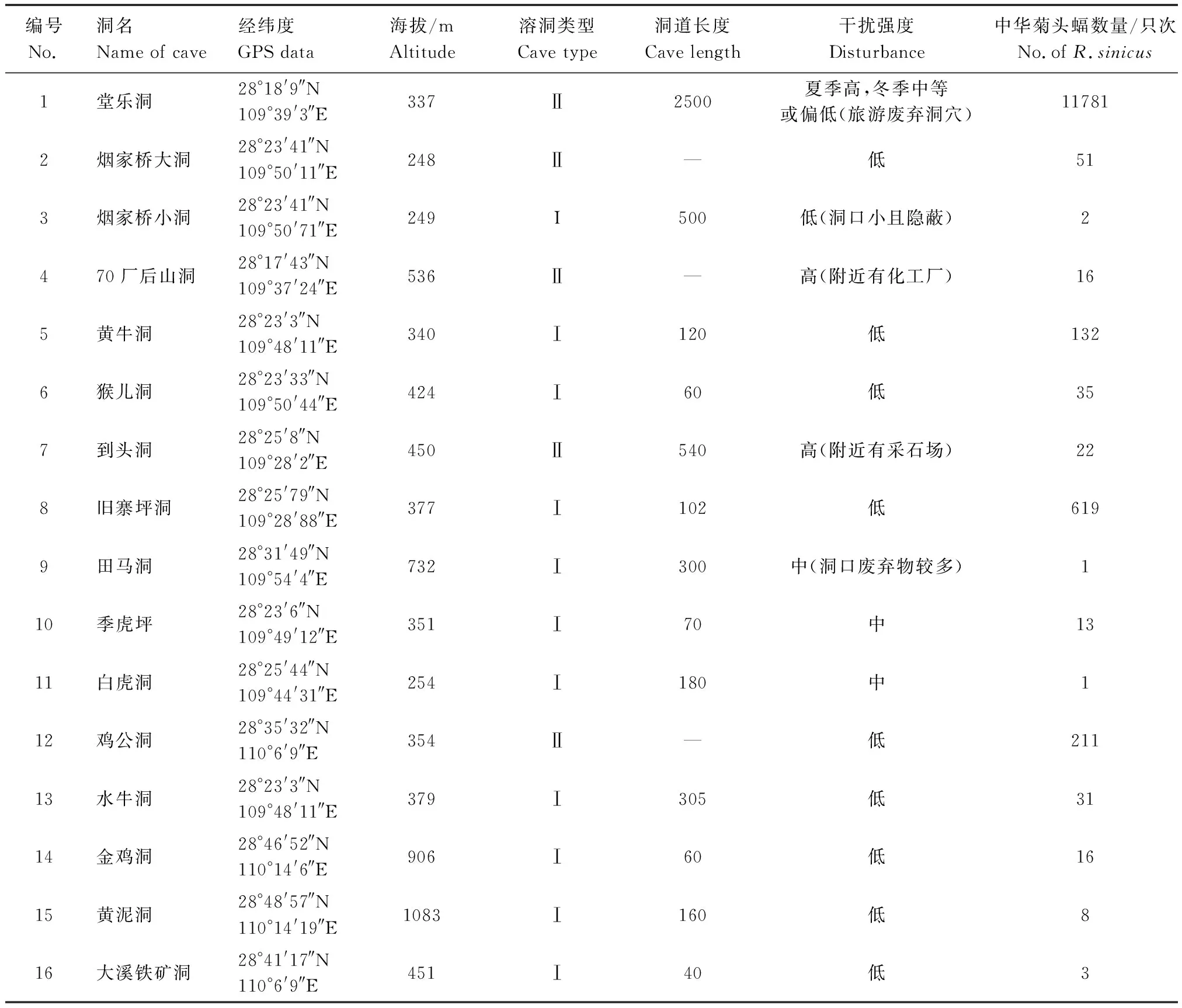

表1 调查期间发现有中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)栖息的16个溶洞的基本情况Table 1 Basic information of 16 Karst caves inhabited by Rhinolophus sinicus during investigation

从中华菊头蝠的种群数量分布来看,II类洞穴约占93.71%,并且大都集中分布于II类洞穴中的堂乐洞。堂乐洞的洞道结构复杂而宽阔,洞道分层且有多条分支,可供蝙蝠选择的洞道、栖所及栖点极为多样,洞内的水源及洞穴周边的植被等环境条件也非常有利于蝙蝠的栖息,因此,只要人们不故意对其构成伤害,它们通常都会习惯性地在熟悉的栖点栖挂,并呈现某种程度上的栖点依恋性。堂乐洞虽属旅游废弃洞穴,但仍存在一定程度上的人为干扰,夏季高,冬季中等或偏低。

2.2 中华菊头蝠的栖点特征

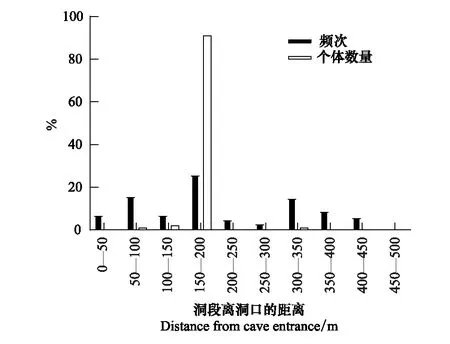

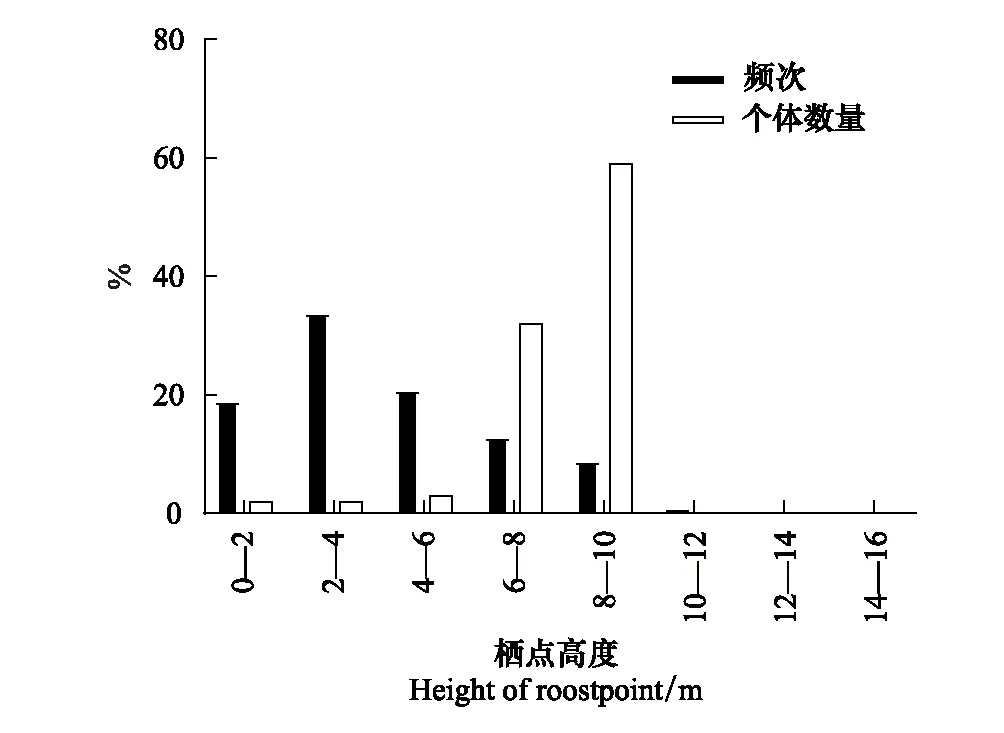

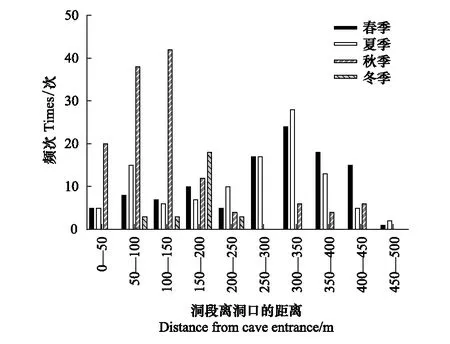

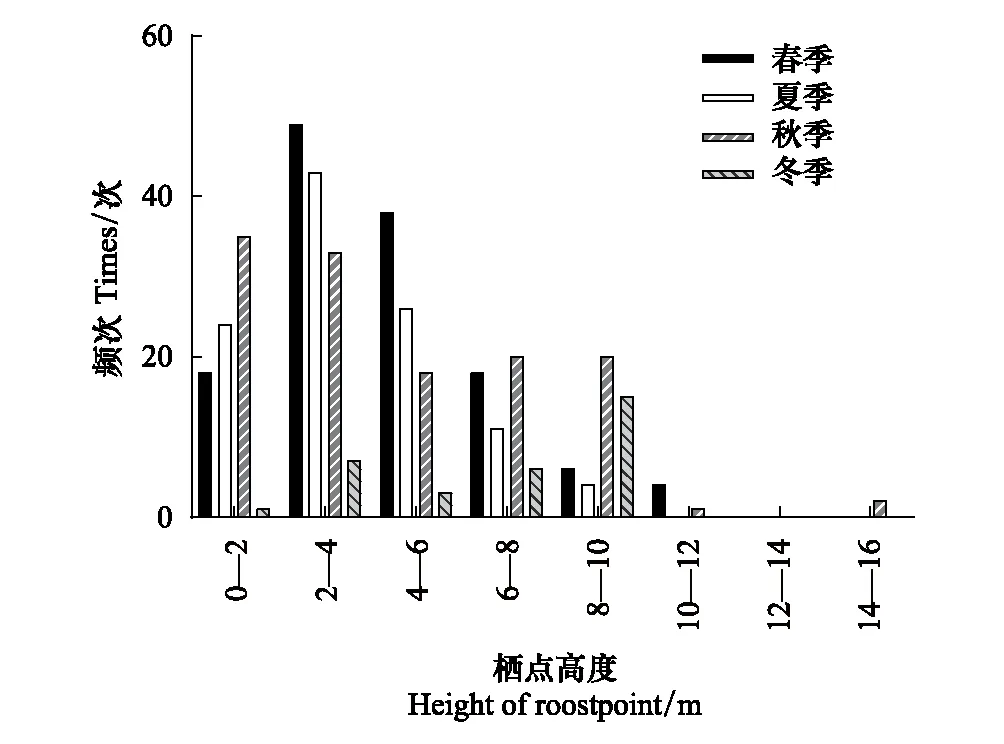

中华菊头蝠主要栖息在洞道的D段(占91.60%),即离洞口150—200 m处(图1),并且主要在离地高度6—10 m处栖息(占91.75%)(图2)。其栖挂位点(栖点roostpoint)因季节而异(图3),春、夏两季喜栖于洞道的深处,秋季喜栖于洞口段,冬季多在洞道的中间段聚集。季节不同,其栖挂的高度也不同,春、夏、秋三季的栖高多在6 m以下,冬季则多在6—10 m的高处集群冬眠(图4)。

图1 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)栖点距离洞口的个体数量(只次)及频次分布Fig.1 The individual amount (individual-by-times) and frequency (times) distribution of Rhinolophus sinicus′ roostpoint distance from cave entrance频次是指观察到该蝠在每一洞段栖挂的次数(有时一次仅观察到一只,有时可能是一群),个体数量是指该蝠种在每一洞段栖挂的只次(每次1只,即为1只次);个体数量在有些洞段占比过低,在图上没有显示出来

图2 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)栖点距离地面高度的个体数量(只次)及频次分布Fig.2 The individual amount and frequency (times) distribution of Rhinolophus sinicus′ roostpoint height from cave ground

图3 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)栖点离洞口距离的季变化Fig.3 Seasonal changes of Rhinolophus sinicus′ roostpoint distance from cave entrance

图4 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)栖点距离地面高度的季变化Fig.4 Seasonal changes of Rhinolophus sinicus′ roostpoint height from cave ground

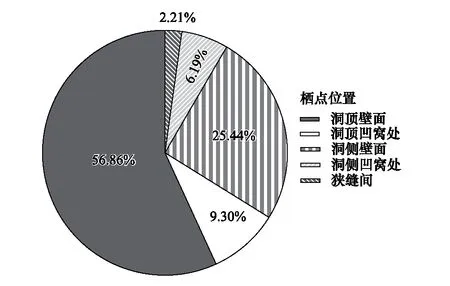

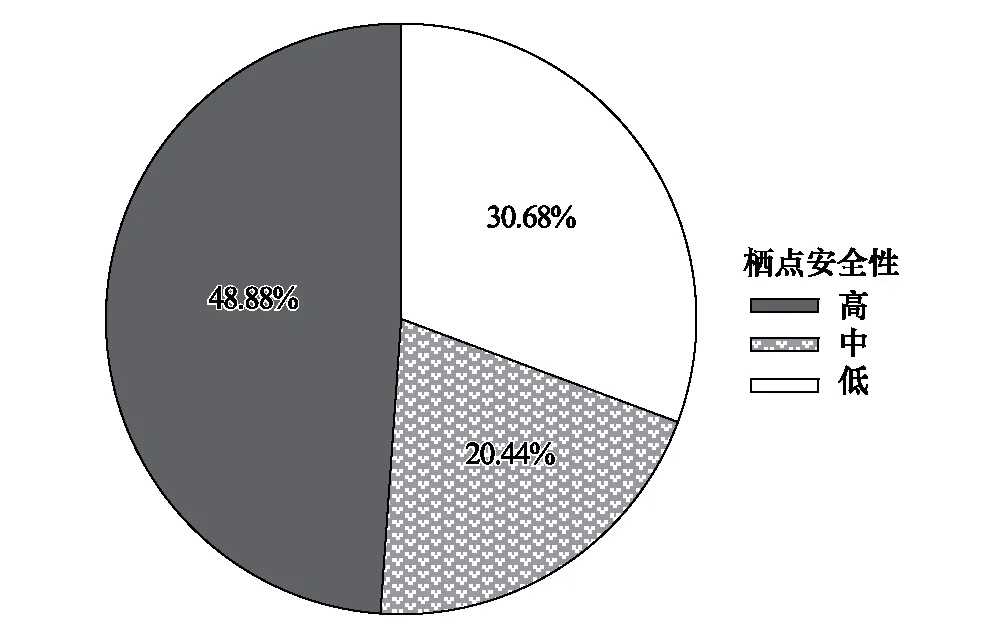

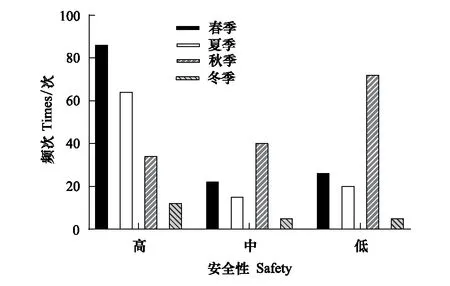

主要以“双足倒挂”的方式栖于洞道的顶壁面(56.86%)、侧壁面(25.44%)、凹窝内(15.49%)或狭缝间(2.21%)(图5)。栖点安全性评价表明,安全性中等及以上的个体占69.32%,安全性低的个体占30.68%(图6),总体上秋季的安全性偏低(图7)。

图5 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)的栖点位置分布Fig.5 Distribution of Rhinolophus sinicus′ roostpoint location

图6 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)的栖点安全性分布Fig.6 Distribution of Rhinolophus sinicus′ roostpoint safety

图7 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)栖点安全性的季变化Fig.7 Seasonal changes in the roostpoint safety of Rhinolophus sinicus 安全性高、中、低的含义参见研究方法

2.3 中华菊头蝠的体温与栖点温度

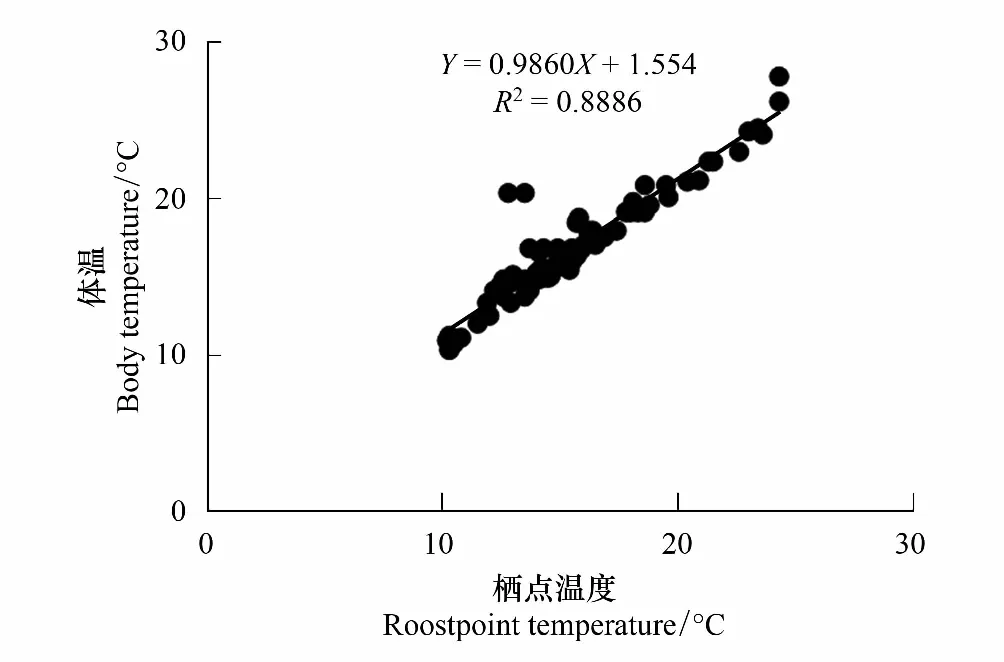

通过测量翼膜、背毛、耳和鼻四个部位的体表温度,并进行统计分析,结果显示:4个部位的体表温度(体温)之间不存在显著性差异(P﹥0.05),并且变化也无规律性,介于10.4—27.8 ℃之间,平均值为(16.86±3.62)℃(n=80)。栖点温度的变化范围是10.3—24.3 ℃,平均值为(15.60±2.70)℃(n=80)。体温和栖点温度之间无显著性差异(P>0.05),且两者之间的变化呈现明显的线性正相关关系,关系式为:Y=0.9860X+1.554(Y为体温,X为栖点温度,X∈[10.3, 24.3],R2= 0.8886,图8)。

图8 中华菊头蝠(Rhinolophus sinicus)的体温与栖点温度之间的线性关系Fig.8 Linear relationship between body and roostpoint temperature of Rhinolophus sinicus

3 讨论

3.1 中华菊头蝠的栖息生态特征

3.1.1中华菊头蝠的栖点选择、栖挂姿势、休眠与集群习性

在湘西州境内的溶洞中,中华菊头蝠的数量相对较多,较为常见[4],全年都可见其栖息于洞道的顶壁或侧壁,通常在洞穴的较深处呈“双足倒挂”的栖姿,即以双足爪抓扣住栖点而使身体悬空垂直向下倒挂的姿势栖息。这明显不同于西南鼠耳蝠的“腹部贴壁式”挂姿或卧姿[34],而皮氏菊头蝠“单足倒挂”的栖姿较为常见[35]。

虽然中华菊头蝠所栖息的溶洞的海拔高度介于248—1083 m之间,但主要栖息在海拔为330—380 m的溶洞中,喜栖于离洞口150—200 m的洞段和离地高度为6—10 m的洞顶壁及侧壁。在同一冬眠洞穴中,西南鼠耳蝠多散栖于洞口段,皮氏菊头蝠常集小群或独栖于洞道的深处,而中华菊头蝠的独栖及集群冬眠处多介于两者之间。

日眠期间的个体浅睡易醒,人通常不易接近。育幼场所非常隐蔽,人迹罕至,安全性高,有的洞道人体不能进入。虽然独栖个体并不少见,但大多集群活动,通常能见到数只至数十只紧靠(图9)或非紧靠(图10)在一起栖息的情况。冬眠期间,则可聚集成数百只的大群。集群是一个动态的过程,一般在每年的9月中下旬开始集群,数量逐渐增多,原来分散在不同洞道中栖息的个体都聚集起来,但更多的个体可能是从其他的洞穴中飞来集群的,在堂乐洞数量最多时可聚集达到500只以上(图11)。至次年3月底,这些聚集的个体陆续从冬眠中醒来,之后逐渐散开,飞往其他洞穴或散栖于该洞穴的不同洞道。

图9 中华菊头蝠个体的紧靠式栖姿 Fig.9 Snuggling roosting of Rhinolophus sinicus individuals

图10 中华菊头蝠小群的非紧靠式栖姿 Fig.10 Non-snuggling roosting of Rhinolophus sinicus grouplet

图11 中华菊头蝠的大型冬眠聚群Fig.11 Large hibernating group of Rhinolophus sinicus

冬眠期间,中华菊头蝠的个体数量虽相对稳定,但也是动态的。一方面,蝙蝠可能受到人为或其他因素的干扰,醒来后会飞走。另一方面,即使没有人为干扰或其他因素的影响,蝙蝠也会自然醒来。因为冬眠型动物在整个冬眠季节通常会出现几个冬眠期,其间会有周期性的短暂觉醒[36]。而处于冬眠状态的蝙蝠对周围环境的变化仍保持一定的警觉性。在调查过程中,通过红外相机拍摄发现,大多数中华菊头蝠在受到外界刺激醒来后改变了位置,只有少数个体回到了原来的栖点。如果洞道较短,可供选择和利用的栖点较少,蝙蝠在冬眠过程中长期受到强烈干扰后,也将被迫飞出洞外,寻找其他洞穴冬眠,从而增加能量消耗,影响越冬存活率。

野外观察还发现,中华菊头蝠数只、数十只乃至数百只个体紧靠或邻近在一起冬眠,但并非所有的个体都“睡得很死”,有的个体睡得很浅,有的个体则处于清醒状态,一旦发现周围异常,有灯光照射或有人靠近,就会很快飞走,并在周围穿梭或盘旋,在展翅飞离和盘旋的过程中会将周围“浅睡”的个体惊醒,随后处于不同深度冬眠状态的个体会被逐个“唤醒”而飞走,但也有少数个体一直处于“沉睡”状态而“唤不醒”。于是,就有“着急的”的“早醒者”直接飞过去,撞击它们,试图将它们撞醒,称这种现象被称为“撞醒行为”(bumping for awakening companions)[14]。经过多次撞击后,“沉睡者”也会很快地苏醒过来,并迅速飞走。推测“清醒者”或“浅睡者”可能就是“哨兵”,而“哨兵”是轮换值班的,即不同的个体进入深睡状态的时间可能不同,并且同一个体在整个冬眠期间可能存在多个沉睡期和觉醒期,而不同个体的沉睡期与觉醒期可能相互交错[14],从而使群体安全得到保障。

3.1.2中华菊头蝠的体温

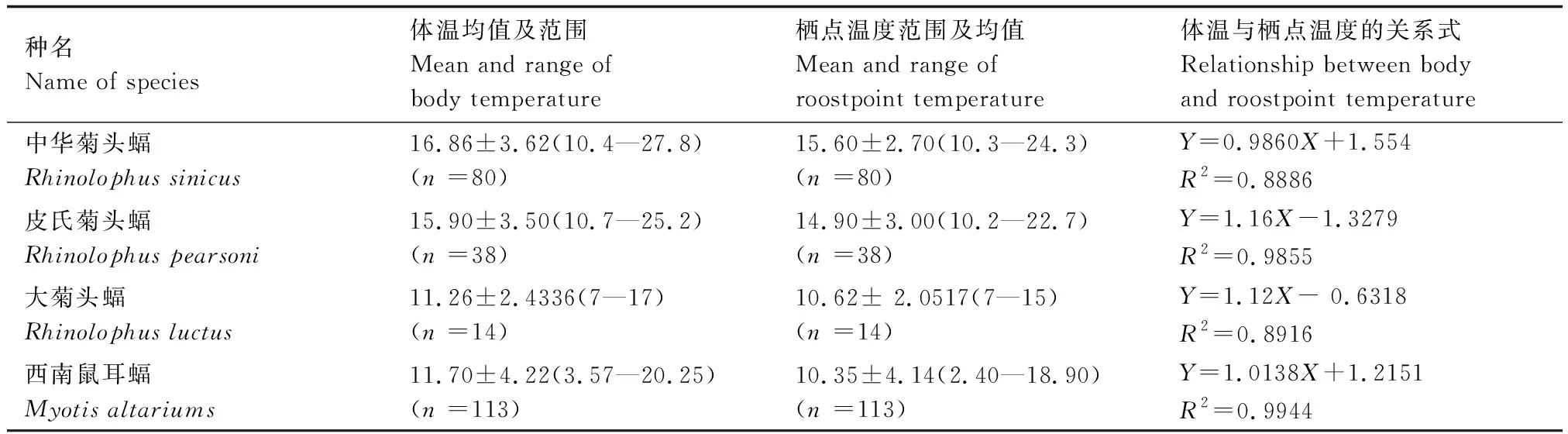

中华菊头蝠的体温介于10.4—27.8 ℃之间、栖点温度范围为10.3—24.3 ℃,两者皆明显高于大菊头蝠[33]和西南鼠耳蝠[34],而与皮氏菊头蝠[35]相近(表2)。其主要原因可能是,大菊头蝠和西南鼠耳蝠通常在洞口段栖息,而皮氏菊头蝠和中华菊头蝠通常在洞穴的较深处栖息。洞穴深处的空气温度与湿度相对稳定,日变化与季节性变化的幅度很小,基本上是在当地多年平均气温的附近波动[14]。可是,就体温及栖点温度变化范围而言,中华菊头蝠和皮氏菊头蝠的幅度较大,而大菊头蝠和西南鼠耳蝠较小,这可能是后两者主要是在湘西州域内越冬,所测数据几乎都是冬眠期数据的原因所致。

蝙蝠等小型哺乳类动物在冬眠期主要依靠体内储存的脂肪维持最低的能耗[36—39]。近年的调查数据[33—35,40]显示(表2),洞栖性蝙蝠的体温是变化的,在洞道中日眠和冬眠期间,其体温会降至比栖点温度略高的状态,这可能有利于节省能量。中华菊头蝠常集大群冬眠,且个体之间通常紧靠在一起,在自然深睡的状态下翼膜紧紧地包裹着身体,显然这也有助于减少能耗。更值得注意的是,集大群冬眠不仅有利于体温调节,还可如上述那样,以“轮留值班放哨”的方式有利于群体自身的保护。

表2 四种洞栖性蝙蝠的体温与栖点温度/℃Table 2 Body and roostpoint temperature of four cave-dwelling bat species

3.2 种群保护

翼手目是哺乳动物纲中的第二大类,栖息方式多种多样,主要有树栖性、宅栖性、洞栖性和兼栖性4种类型[14,41]。中华菊头蝠是典型的洞栖性蝙蝠,白天隐藏在洞内“日眠”,傍晚才开始出飞,到洞外觅食,主要捕食夜间活动的昆虫等无脊椎动物,饱食后飞回洞内,食物经消化后,大量的粪便被排到栖挂处下方的地面上,日积月累,可堆积成为非常厚实宽大的粪场,为洞内许多动物的生存提供营养与能量来源[12—14]。因此,不仅对于洞外自然生态系统及农林生态系统的稳定发挥着重要功能,而且对于许多洞穴动物类群的生存和繁衍也起着关键性的作用。

中华菊头蝠等洞栖性蝙蝠的活体、尸体和粪便等排泄物都可成为许多洞穴生物生活的营养条件及藏身之处。小泡巨鼠(Leopoldamysedwardsi)是湘西州境内溶洞及废弃矿洞中较为常见的大型鼠类,其攀爬及跳跃能力很强,有时可窜到蝙蝠栖挂之处捕食蝙蝠,对蝙蝠种群存在一定的威胁;灰林鸮(Strixaluco)等鸮形目鸟类傍晚时分经常在洞口附近守候出飞的蝠群,伺机捕食,有时还可见其飞进洞内搜捕蝙蝠[14]。蝙蝠的活体还是洞内蜱、螨、蠕虫、线虫、原虫等内、外寄生生物,以及病毒、病菌等微生物的主要宿主[12—14,36,42—45]。蝙蝠的尸体及粪便更是洞穴甲虫、蝇、蚊、潮虫、马陆、软体动物、蚯蚓、扁虫、原虫等无脊椎动物及菌类等微生物的主要营养、能量来源,或依托、藏匿场所。因此,洞栖性蝙蝠在维持洞穴生物多样性与洞穴生态系统稳定方面起着不可或缺的作用,它们犹如一把巨“伞”伞护着许多洞穴生物的生存和繁衍,因此加强对洞穴生态系统中蝙蝠伞护性的研究有助于洞穴生态保护教育及对蝙蝠种群的保护实践[14]。

鉴于蝙蝠广泛的生态作用与巨大的经济价值[46—50],倡议将“五月五日”设立为“国际蝙蝠日”,因为这段时间蝙蝠迁徙频繁,开始繁育,也有“五五有福”或“五福临门”的喻意,如此既能够广泛地宣扬中国传统的“蝠文化”,又有助于推进全球性的生态文化建设与蝙蝠资源保护。

致谢:张佑祥、黄兴龙、荀二娜老师,彭乐、张佩玲、蒋能等同学参与了部分野外调查和数据处理工作,特此致谢。