气候变化条件下全氟化合物对海岸带可持续发展的影响及管控策略

杜 荻,吕永龙,陈春赐,曹天正

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 厦门大学环境与生态学院近海海洋环境科学国家重点实验室与滨海湿地生态系统教育部重点实验室,福建 361102 3 中国科学院中丹学院,北京 100049 4 中国科学院大学,北京 100049 5 中国科学院地理科学与资源研究所陆地水循环及地表过程重点实验室,北京 100101

海岸带是海洋与陆地相互作用的地带,包括到200 m深处的大陆架、潮间带和潮下带区域以及距海岸线100 km以内的邻近土地[1]。作为海陆交互作用的关键地区,海岸带形成了包括河口、盐沼、滩涂、红树林、珊瑚礁、海草床等复杂多样的生态系统[2],既可为人类提供食物、水源、能源以及生产和生活空间等,还可为人类提供文化、娱乐、休闲等生态系统服务,也是重要的运输和贸易基础设施的空间载体,具有重要的生态、经济和社会意义[3—4]。随着工业化和城市化的快速发展,海岸带地区密集的人口以及频繁的物质和能量交换,使得海岸带生态系统极其敏感,容易受到自然和人为变化的影响,其中污染物的排放和气候变化对近海生物群落结构、海洋生物地球化学循环和海岸带生态系统的可持续发展都有显著影响。

1 全氟化合物的分布情况及其对海岸带可持续发展的影响

随着快速的城市化和工业化进程,越来越多的有机物被人类研发,进而运用到人类生产和生活的方方面面。随之产生了大量的持久性有机污染物通过河流汇入、污水处理厂排放和大气沉降等多种方式汇集到海岸带。全氟化合物(perfluoroalkyl substances, PFASs)是一种能在自然界高度残留且具有生物毒性与累积性的典型的新型持久性有机污染物,具有疏水疏油、高表面活性、热稳定性和化学稳定性,被广泛应用于工业和消费品领域,涵盖电镀、纺织、皮革、造纸、化妆品、泡沫灭火剂、厨具、农药、食品包装材料和洗涤等多个行业[5]。PFASs的大量生产和使用使得该类物质在世界各地的环境介质、动植物和人体中都有检出[6—8]。与传统的持久性有机污染物相比,PFASs具有更低的挥发性和更高的水溶性,因此主要聚集在水体中。海水中PFASs浓度升高,一方面可以沿食物链生物累积和放大进入人体进而影响人类健康,另一方面会威胁海岸带生态系统的可持续发展[9—11]。

1.1 海岸带地区全氟化合物的分布情况

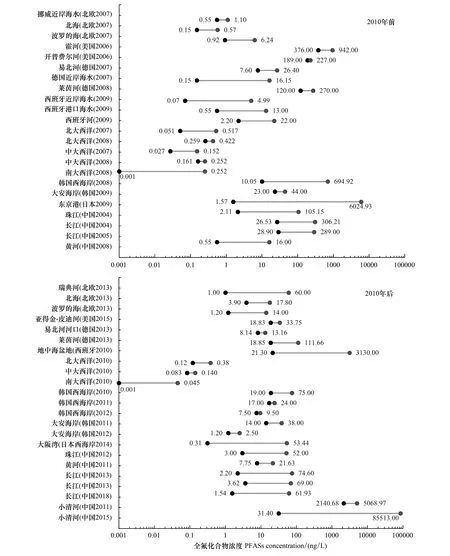

海洋是有机污染物重要的贮存库。洋流传输在全氟化合物的全球传输中有突出贡献,因此研究全氟化合物在海洋中的分布及归趋至关重要。目前,PFASs在全球不同水体中普遍分布(图1)。其中,在北美、亚洲和欧洲的海岸带水样中均有检出。在人口密集、工业化发达的海岸带国家或地区,如美国、中国、日本、韩国等国家的沿海地区浓度较高。在不同时间段,PFASs的分布情况有所不同(图1)。北欧的入海河流和开放海域的水体浓度普遍较低,基于单因素方差分析,2010年前后文献报道的水体中PFASs浓度存在显著性差异(P=0.04),2010年以后PFASs的浓度有所上升,但上升幅度较小,可能是较多使用含氟产品造成的生活源排放。由于海水的稀释作用和沉积物的沉降作用,与沿海海域相比,开放海域水体中PFASs的浓度水平通常较低。

图1 中国和世界部分地区的入海河流、海岸带和海水水体中全氟化合物的浓度范围Fig.1 Perfluoroalkyl substances (PFASs) concentration ranges in water as dissolved phase from different surface water bodies including estuaries, coastal zones and seawater in China and selected areas of the world

1947年,美国3M公司成功研制出全氟辛烷磺酸 (perfluorooctane sulfonate, PFOS)和全氟辛烷磺酰氟(perfluorooctane sulfonyl fluoride, POSF),并开始大量生产和销售。据估算1970—2002年,全球仅POSF的生产量就高达96000 t[12]。因此,美国水体中PFASs浓度在早期就很高,如2006年霍河的PFASs平均浓度高达626.2 ng/L[13]。由于大规模的PFASs的生产,其对环境和生物健康的影响日益严重。大量针对PFASs暴露风险的科学研究于20世纪初逐步展开,科学家发现PFASs会导致人体患癌风险增加、免疫效应降低以及神经系统发育迟缓[14]。2000年3M公司宣布停止生产PFOS,美国水体中PFASs的浓度随着时间的推移有所下降。与之相似的日本DaiKin公司也曾是全球主要的PFASs生产商,日本的PFASs浓度在2010年之前也处于非常高的水平,东京港PFASs的最高浓度甚至达到6024.9 ng/L[15]。随着《斯德哥尔摩公约》对缔约国生产和使用PFASs规定的日趋严格,PFASs生产商从管控较严的发达国家向我国等发展中国家转移。虽然我国作为斯德哥尔摩公约的缔约国,自2014年起全面履行削减和管控PFOS的义务,但PFASs种类繁多、替代品研发速度快、商业需求量巨大,导致仍有大量的PFASs在我国生产和使用。因此,近些年来我国的全氟化合物浓度仍未明显下降,且在部分地区形成了聚集性产业。例如,山东小清河流域附近由于大型氟化工厂的持续生产,导致水体中全氟化合物浓度一直居高不下。

1.2 全氟化合物对海岸带生态系统的影响

由于海岸带地区快速的城市化和工业化,大量含有新型有机污染物的工业废水和生活废水排入海岸带,在过去的几十年中,全球50%的盐沼、35%的红树林、30%的珊瑚礁、29%的海草床和89%的牡蛎礁已经消失或退化[16]。在中国,陆源工业、农业、采矿业、滩涂池塘养殖等类活动导致了近海新型有机污染物污染加剧、富营养化、海水酸化和珊瑚礁退化等问题,从而改变了海水质量、海洋生物群落结构、海洋生物地球化学循环,并最终影响了海岸带生态系统服务功能与健康[17]。海洋是PFASs全球传输的重要媒介,可溶于水的PFASs通过洋流和海洋气溶胶在全球大范围流动甚至向偏远地区迁移[18—19],富集在生物体内的PFASs通过生物迁徙或者随食物链传输,可能导致PFASs对全球海岸带生态系统产生影响。2001年,PFOS首次在远离城市和工厂的极地的鱼类、海洋哺乳动物和鸟类中发现,这意味着PFOS可以在食物网中发生生物积累[6]。相关研究表明,PFASs在钦州湾水生生物中普遍存在,PFOS和全氟辛酸(Perfluorooctanoic acid,PFOA)等长链全氟化合物的生物累积因子在所有的水生生物中几乎都大于5000,说明长链全氟化合物在海岸带水生环境中具有一定生物累积作用,通过食物链传递在高营养级水生生物体内放大[11]。虽然短链全氟化合物的生物富集因子较低,没有明显的生物富集现象,但是因为短链全氟化合物传输距离更远、传播速度更快,其对海岸带生态系统的影响仍不可忽略。海洋环境中高浓度的PFASs不仅会对当前的生物产生危害,还会对它们的子代产生影响,胚胎发育毒性实验结果表明,PFOA 可导致动物早期流产、生长发育迟缓和青春期发育异常[20],对整个生态系统的多样性产生影响。

PFASs对海岸带生态系统的影响要综合考虑其对水生生态系统各食物链营养级中生物的毒性特征。对水生植物的影响主要通过毒性实验来判断不同时间节点的细胞密度、叶绿素a水平、生长状况等[21]。对水生动物的影响主要考查不同时间节点的水生动物的成体存活率、生长状况、群落结构和死亡率等[22]。PFASs为亲蛋白的化合物,对高等动物影响较大,主要富集在血液、肝脏、肌肉和脾脏等器官,以血液和肝脏中的浓度为最高。水生动物中,鱼类对PFASs的敏感性高于无脊椎动物。饮食暴露被认为是人体暴露于PFASs的主要途径,而鱼类和海产品通常被认为是PFASs主要的食物来源。Christensen 等[23]在2007—2014 年美国人群健康和营养调查中发现,经常食用鱼类的人群血清中 PFASs 浓度较高。动物毒理实验表明PFASs具有神经毒性、生殖毒性和免疫毒性,暴露于一定剂量的PFASs会对人体健康带来潜在风险[24]。

2 气候变化加剧PFASs在海岸带传输风险

海岸带独特的地理位置及高强度的人类活动决定了其生态环境极为脆弱,对气候变化具有高敏感性[25—26]。气候变化可以通过改变区域海水温度、酸度和盐度等指标,全球洋流模式,台风等极端灾害事件的频率和强度,营养物质、沉积物和污染物的输送,海平面上升的速度以及珊瑚林、红树林、盐滩等沿海生态系统的稳定性来影响全球海岸带的可持续发展[27— 28]。

2.1 海岸带生态系统对气候变化的响应

海洋不仅是污染物的汇,也是全球气候变暖产生的额外热能主要的汇,海洋可以吸收90%以上人类活动产生的过剩热量[29]。Karl等[30]通过研究发现,从1950年至2014年,海洋表面温度以每10年增加0.114℃的趋势在升高。且通过CMIP5模型预测到21世纪末,中国沿海水温将上升3℃左右,成为全球海洋升温最显著的地区之一[31]。由于世界各地海水升温的程度不同,热量的不均匀分布会对洋流及当地的生态系统产生干扰,加剧了厄尔尼诺-南方涛动等极端现象的发生。1990年之后,中部型厄尔尼诺趋于频发[32]。此外,全球气候变暖引起的海水热膨胀和约占地球表面积10%的陆地冰川冰盖融化产生淡水流入海洋,对海平面的上升均有重要贡献。《2020年中国海平面公报》显示,1993年—2020年中国海平面以每年3.9 mm的速度上升[33],高于同期全球平均水平(3.3 mm/a)[29]。假设到2040年全球气温上升2℃,全球超过90%的沿海地区海平面将抬升0.2 m以上,而在北美和挪威的大西洋沿岸,海平面将预计上升0.4 m。如果全球气温持续升高2℃,到2100年,海平面将快速抬升0.9 m[34]。海平面的上升进而加剧了海岸侵蚀、海水入侵和河口区域咸潮入侵等现象的出现[35]。自1990年以来,中国约有22%的海岸线沿内陆方向后退,陆地面积减少了224 km2,其中黄河三角洲海岸线后退最为显著[36—38]。风暴潮基础水位的抬升也与海平面的上升息息相关,遇到强降水或天文潮等恶劣天气时,非常容易导致沿海地区严重的洪涝灾害,如美洲、西欧和南亚等地区曾多次遭受风暴所引发的洪涝灾害,城市洪涝所引发的环境问题往往比直接损失更加巨大[39—41]。海平面上升叠加风暴潮不仅加剧了沿海地区洪涝灾害、海岸侵蚀和咸潮入侵,还不断损害滨海湿地、红树林和珊瑚礁等典型生境,导致生物多样性下降,生物入侵现象加剧,生态系统的结构和服务功能受到影响。全球海岸带生态系统的退化影响了至少三个关键的生态系统服务:渔业生产能力下降了33%,牡蛎礁、海草床和湿地等育苗栖息地下降了69%,悬浮动植物、沉水植物和湿地提供的过滤和解毒服务下降了63%[42—43]。

2.2 气候变化加速全氟化合物在海岸带的传输

20世纪70年代以来,沿海地区大规模的人类聚集和工业活动极大地增加了营养盐和有机污染物向海洋的输送,导致这些物质在海岸带不断累积。此外,气候变化的影响加剧了海水富营养化、缺氧区扩大和污染物富集。Lu等[44]在探讨环境污染和气候变化对中国北方渤海地区生态系统健康的直接影响及其相互作用时发现,虽然污染物本身对海岸带生态系统的生态风险有所下降,但是污染物和气候变化的相互作用则加剧了海岸带生态系统的风险。因此,为了更好地预测和管理潜在的生态风险,要更多考虑污染物和气候变化的交互作用,以弥补单纯控制污染物排放的局限性。气候变化对有机污染物的影响主要体现在对其迁移机制的改变,如通过热力学平衡作用改变有机物的溶解性进而改变其迁移行为[45];改变水、土、沉积物等介质的理化性质,进而改变有机物在不同环境介质中的迁移扩散速率;改变环境中的能量平衡从而改变有机物的稀释和降解能力。全球气候变暖是影响全氟化合物在海岸带与海洋传输机制中的一个重要因素[46]。由于气候变暖,原本吸附在极地冰川中的PFASs会由于融化重新释放到海水中,成为新的PFASs来源[47]。大多数水生生物是变温动物,由于水温的改变,PFASs前体物质在生物体内的代谢也可能会发生改变,从而改变PFASs在生物体内的富集特性。某些PFASs的前体物质在生物体内酶的催化作用下可能转变为PFASs,因此,温度和底物(污染物)浓度等酶促反应的影响因子均会对PFASs的生物富集产生影响。气候变化还可能改变洋流模式,加速PFASs随着水流和生物迁移进而在海岸带进行传输,甚至存在暴露于PFASs污染区域的生物扩展捕食范围,从而向其它地区输入PFASs污染。例如在全球气候变化的背景下,海鸟的取食范围扩大、食物结构改变;候鸟的栖息地减少或改变,从而导致其迁徙路径出现显著变化;留鸟的食物结构、食物需求量及其生活习性改变,均会对有机污染物的再分配产生显著影响[48]。气候变化引起的降水和径流增加可能会给沿海地区带来更多的PFASs输入,从而改变生物地球化学循环过程。通过对各大洋深海水柱的采样分析发现,全球海水的温跃层循环是影响PFASs向深海纵向迁移的关键因素[19, 49]。与此同时,极端气候事件的发生对PFASs的迁移也会产生影响。如飓风形成时的瞬间低气压会使来自水、土、沉积物和植物中的PFASs挥发进入大气中,进而随着飓风迁移扩散到很远的距离,因此,极端气候事件对有机污染物的环境行为的影响同样具有重要的意义[50]。Su等[51]曾用BETR-Urban-Rural模型评估了未来气候变化和排放强度对环渤海地区PFOS的浓度和迁移归趋行为的效应,发现在最严重的排放情景下,气候变化对PFOS的迁移转化有显著的影响,未来海水中PFOS的浓度呈上升趋势,将会对海洋生物和海岸带生态系统造成不利影响,且气候变化对PFOS的入海通量有很大影响,预计未来渤海PFOS的来源量多于清除量,进一步说明了未来沿海水域PFOS的浓度将持续增加。

3 海岸带可持续发展的生态风险管控政策

据估算,全球生态系统总服务价值的60%以上来自海岸带生态系统提供的服务[52—53],对保持海岸带的可持续发展至关重要。近年来,大量的事实已经证实了持久性有机污染物在全球海岸带普遍存在,且对海岸带生态系统和人类健康造成风险。海岸带化学污染是中国海岸带可持续发展面临的严峻问题,危及海岸带环境质量和海产品安全。陆源人类活动与全球气候变化相互作用,加剧了污染物在海岸带的输移。因此,综合统筹陆地影响和海岸带管控,严格控制污染物的排放,构建海岸带综合管理机制,以推进海岸带生态系统的可持续管理。

3.1 加强全氟化合物监测网络建设,完善生态保护法治保障

我国是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的缔约国,然而截止到2020年,第九次缔约方大会批准的“关于列入全氟辛酸、其盐类及其相关化合物的附件A修正案”和“关于全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟的附件B修正案”仍未对我国生效。尽管近年来我国关于全氟化合物的研究已经跻身世界一流,但是全国范围内的监测和排放管控尚未规范化,目前仅有江苏省在2021年出台了首个全氟化合物地方监测标准。

中国目前已经成为PFASs最大生产国,占全球总产量的50%以上。据天眼查数据,截止2021年7月,我国大陆地区共有氟化工相关企业7013家,氟化工厂数量与国内生产总值和工业增加值均为正相关关系,回归模型的置信度达到了95%(图2)。这与氟化工产业是基础工业材料有关,说明了氟化工产业对区域工业发展和区域经济增长起到了重要的支撑作用。在我国,69%的氟化工企业分布在沿海11个省份,尤其以长江三角洲和环渤海地区为主(图3)。沿海省份的氟化工企业数量多,分布广泛,在区域可持续发展过程中,一方面应认识到氟化工产业对经济发展起到的正面作用,另一方面也应认识到它潜在的生态环境威胁,及时将PFASs排放纳入环境监测中。同时,PFASs进入到环境介质中并非只发生在氟化工厂里,而是在全氟制品生产、运输、使用和更替的各个环节。以目前PFASs的普及程度,几乎每个人都可以被认为既是PFASs的受益者,又是PFASs风险的潜在承受者。我国沿海岸线11个省份承载着全国近一半的总人口,对沿海环境中的PFASs含量进行监测更显得尤为重要。

图2 氟化工厂数量与国内生产总值和工业增加值的回归分析Fig.2 Regression analysis of fluorine chemical industry quantity with gross domestic product and industrial added value

图3 中国大陆地区各省氟化工产业分布情况Fig.3 Distribution of fluorine chemical industry in mainland China

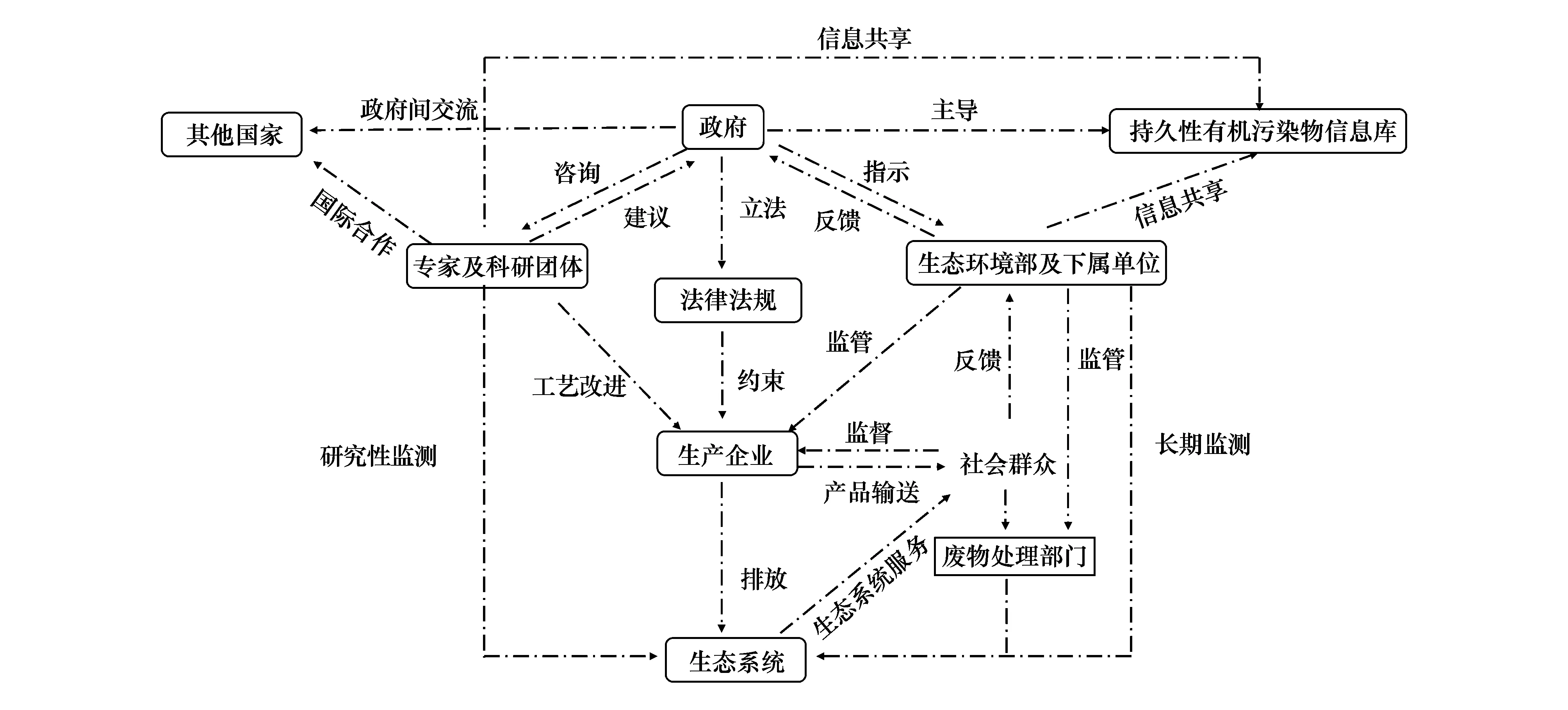

全氟化合物在自然环境中既容易发生长距离迁移又可以长期积累,其危害的形成往往具有隐蔽性和跨区域性,且风险一旦形成难以彻底治理。因此在PFASs的管控上必须采用预防性原则,从源头进行控制。鉴于PFASs的生产、使用、排放特性,对其严格管控需要多个部门的联合行动。环境主管部门是环境执法的行政主体,但参与主体应是全面的,包括发改、经贸、财政、科研团体等,由此进行权力横向分配可以避免多方面问题(图4)。第一,大量的工业生产依赖于PFASs或其衍生品,多方面的评价和权衡能够保障企业顺利完成转型和产业升级。第二,PFASs对生态系统的影响在世界范围内是仍待解决的难题,各机构间充足的信息交流便于对全国范围进行动态的评价。第三,多个横向部门的参与可以一定程度上抑制监管过程中潜在的随意性,避免部门政策或地方性非规范法律文件替代关于PFASs的上位法,形成法律虚置的状况。除此之外,也便于属地政府与生态环境部下属的地方机构充分沟通,依据地域特征、区域行业属性制定切实可行的污染物防治方案。

图4 持久性有机污染物管控的权责主体及其相互关系Fig.4 Relationship between rights and responsibilities of organizations for persistent organic pollutants control

3.2 加强全氟化合物管控机制建设,严控沿海岸带产业布局

目前,我国沿海岸带地区资源与能源消耗型产业结构特点仍未得到根本性改变。海岸带地区的产业结构多为“偏重型、偏地型、偏污型”产业,第三产业占比较少[54]。高耗能、高污染的项目加剧了海岸带地区可持续发展的压力。因此,海岸带区域发展要加强整体科学规划,促进产业结构调整,注重海陆产业协同发展,遵循海陆经济间的内在规律,推动产业在空间有序布局;合理规划海岸带尤其是港口地区的产业空间布局,按照海陆产业间技术和投入产业的联系,推动关联产业聚集发展。

陆基经济活动的外部不经济性是造成海岸带环境污染的主要原因,目前以总量控制和逐级分解排污指标的治理方法不能从根本上遏制陆源企业对海岸带环境的污染。现阶段我国对PFASs的管控仍缺乏系统规范,以命令型政策为主,缺乏诸如鼓励企业生产替代品或鼓励消费者购买不含全氟化合物的产品等激励型政策。海岸带地区相关部门可以探索建立海岸带环境资源产权制度、排污权交易制度,采取灵活的市场调节机制。同时,全氟化合物的管控应从点源与面源双视角管控污染严重的重点流域,如围绕小清河、大凌河流域的点源管控及粤港澳大湾区、长三角、渤海湾的面源管控。重点研究污染物在海水、沉积物和海洋生物中的停留时间、扩散范围以及迁移转化机制,系统查明持久性有机污染物的生理毒性,以及与其它各类污染物之间的相互作用和综合生态毒性,以便对海岸带地区进行综合管理,构建海岸带生态保护机制。除此之外,综合应用多种生态修复方法,加强对污染区域的修复可以避免破窗效应落入持续性恶化,也是提升海岸带生态系统健康水平的重要手段。采用底栖动物多毛类生物、植物与微生物的吸附、富集与转化作用可以净化污染水体,且成本较低、二次污染易于控制。如凤眼莲、大薸、水蕹菜均为适度耐氟性植物,对氟污染均有较好的净化效果[55—56]。多毛类生物通过自身代谢对污染物进行吸收利用和转化,进而将污染物分解。

3.3 加强陆海统筹的生态保护,提高海岸带系统的恢复力

陆基人类活动对海洋环境具有重大影响,如何管理对海岸带生态系统产生有害影响的陆上活动,是沿海地区面临的一项特殊挑战,而且随着海水酸化和全球气候变暖等影响的强化,甚至还可能会变得更具挑战性。目前对陆基活动导致的海岸带生态系统的影响关注度有限,现行的条块分割治理策略阻碍了采取统一行动来减轻陆地活动对海岸带的影响[57],因此制定更加科学合理的治理框架显得尤为重要。战略上加强“陆海统筹”,呼吁将海洋与陆地作为一个有机整体,形成连贯的治理体系,重点关注多种陆基活动与海岸带生态系统之间的联系路径。以科学的视野探究全球海岸带环境变化的驱动因素和社会环境影响,优先研究包括工业排放和农业径流在内的陆源污染物循环机制。政策上制定区域监管框架,从法律上规定陆基活动有义务考虑其对海岸带生态系统的影响。多举并施严格控制围海填海规模、养分输入、各类污染物排海和过度捕捞,降低近岸海域富营养化,提高海岸带生态系统的健康。农业、港口码头和水产养殖是对海岸带资源影响最大的陆基活动,因此应该优先对其采取管控治理,确保以最快的速度为海岸带可持续发展带来最大惠益。以基于生态系统的综合管理作为海岸带管控的指导原则,合理划分功能区,按照海岸带环境承载力限制陆源人类活动[57],坚持陆地与海洋自然资本保护统一的原则,利用经过改进的现有区域管理工具来应对陆源活动对海岸带的影响,监测和评估陆基活动对海岸带生态系统的影响应重点关注影响路径,提升海岸带生态系统的服务功能,确保海岸带资源的可持续管理。