高速公路供电方案的研究探讨

李明霞

(山西省交通规划勘察设计院有限公司,山西 太原 030032)

0 引言

随着无人驾驶、车路协同、全程监控等技术在智慧化高速公路中的应用,越来越多的机电设备、监控设备、信息化设备投入到高速公路运营中,供电方式由原来的服务区、收费站等集中站点式供电变为全程带状式供电,而且对供电的质量和可靠性方面的要求也越来越高。同时,结合国家碳达峰碳中和的战略目标和绿色高速的发展理念,传统高速公路的供电系统方案已不能满足智慧高速、绿色高速的发展需求。目前高速公路需要的是一种传输距离远、供电能力强、电能质量高、系统损耗小的智慧节能型供配电系统。

1 高速公路的用电需求分析

1.1 高速公路增设的用电设施和设备

目前,越来越多的高速公路都增设了以下设施/设备:

a)智能感知设备 全程视频监控、交通流感知、交通事件感知、交通环境感知和基础设施监测等。

b)智能安全设施 智能护栏、电子标志标线、智能信息提示和匝道控制系统等。

c)智慧行驶设施 实现车路协同等。

d)智慧服务设施 智慧路灯、智慧厕所、智慧充电桩等。

e)智慧管理/养护设施 消冰融雪系统等。

随着高速公路智慧化等级的提高,必将有更多的智能设施/设备应用在新建或改建的高速公路中,这些以电能驱动的智能设施/设备,使得高速公路的运营对电能的依赖程度越来越高。

1.2 高速公路用电负载特点

目前已实施的标准规范中,交通行业只有《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTG D80—2006)对交通工程及沿线设施用电设备的电力负荷等级做了具体的规定,除主要附属设施的消防设备、监控、收费和通信系统的报警装置及管理中心和综合服务楼的照明设施为二级以上负荷外,其余均为三级负荷[1]。其中对于因智慧高速建设而增设机电设施的用电负荷等级尚未有具体规定。而依据《供配电设计规范》(GB 50052—2009)的相关条文,电力负荷等级的划定主要根据用电设备对供电可靠性的要求及中断供电可能造成的影响程度[2],那么结合智慧高速公路需要实现的功能,对实现公路智慧化而设置的各类用电负荷等级,至少应设定为二级负荷,其中部分重要供电项目(如车路协同、无人驾驶等),用电负荷应确定为一级负荷。

2 现有高速公路供电系统简介

目前,我国高速公路常见的供电方案有以下几种:低压(380 V/220 V)直接供电、高压(10 kV)间接供电、660 V升降压供电、风光互补供电以及分布式远距离供电等[3]。

2.1 低压(380 V/220 V)直接供电

该方案是从变电站(所)的低压配电柜引出380 V电压等级的电能,通过低压线缆将其输送到负荷中心,向负载直接供电,对供电设施和电缆耐压等级要求低,不需要进行电压转换,系统构成简单,经济性好,但供电距离较短,一般不超2 km,是目前高速公路使用最多的一种供电方式。

2.2 高压(10 kV)间接供电

该方案的电能引自变电站(所)的高压柜,电压等级为10 kV(少数为3 kV),通过高压电缆将其输送至负荷中心,然后通过变压器降压至380 V后,向负载供电。此方案的供电距离和供电能力都优于低压直接供电方案,但由于存在电压等级变换,系统结构较复杂,且供电设备和电缆耐压等级较高,价格较贵,故经济性低于低压直接供电方案。

2.3 660 V升降压供电

该方案是在变电所(或配电室)内先将低压配电柜中引出的电能由380 V升压至660 V后,通过线缆输送至负荷中心,再降压至380 V后向负载供电。此方案的供电距离、供电能力和经济性介于上述两种方案之间。

2.4 风光互补供电方案

该方案是在风能或太阳能较为充沛的地方,将风能或太阳转化为电能,向负载供电。此方案的优势在于充分利用了自然资源,有利于环境保护,但其供电能力受环境影响大,后期运维成本较高、系统较不稳定,该方案仅适用于供电可靠性要求不高的负载,多作为补充供电方案。

2.5 分布式远距离供电方案

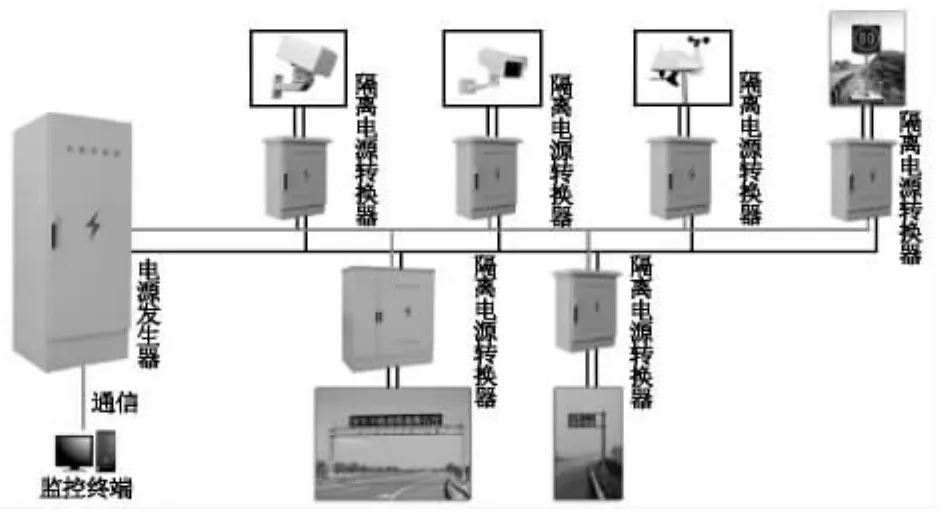

该方案是将从低压配电柜引出的380 V三相电能,经上位机(电源发生器)转换为(交/直流)单相电,升压至一定电压等级进行传输,到达用电点后再经过下位机(隔离电源转换器)降压为满足用电设备额定电压等级的电能供电。此方案采用了先进的感知技术和物联技术,通过智能电网控制手段,减少了系统损耗,是一种智慧型分布式电能供给系统。方案构成如图1所示。

图1 分布式远距离供电方案构成图

2.6 各种供电方案之间的比较

以上几种供电方案在供电距离、供电能力、经济性及安全性等方面都存在较大的差异,表1分析了其差异性,通过方案对比,为在高速公路用电规划设计选择最佳方案。

表1 不同供电方案对比表

由表1可见,分布式远距离供电方案在供电能力、经济性、安全性及智能化等方面比其他几种方案更具优势,故而其在公路行业的应用越来越广。

3 分布式远距离供电系统的原理分析

目前,常用的分布式远距离供电系统有交流分布式远距离供电系统(以下简称交流远供系统)和直流分布式远距离供电系统(以下简称直流远供系统)两种方式。

3.1 交流远供系统原理

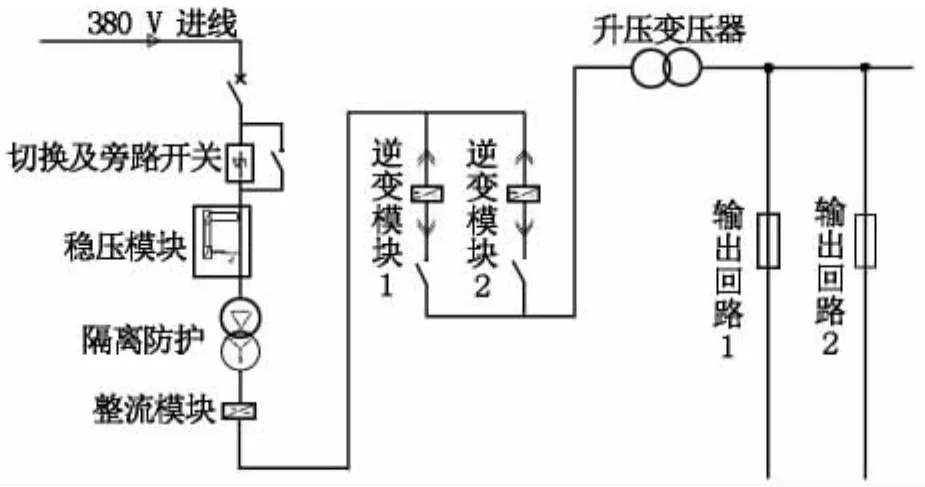

在变配电室的上位机处将380 V三相交流电整流逆变成单相交流电,升压至一定的电压等级(660 V~3 kV可选)后输送至各用电点。在用电点,再通过下位机将电压变为满足用电设备额定电压等级的电压后,向设备供电(如图2所示),整流、逆变过程都在上位机处,其核心技术主要是在上位机处。

图2 交流远供系统原理图

3.2 直流远供系统原理

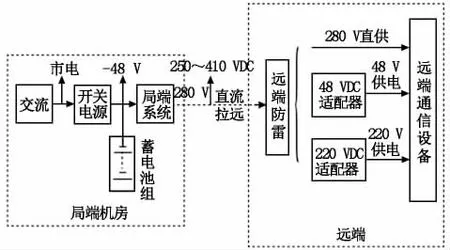

和交流远供系统相似,直流远供系统是在上位机(局端)将三相380 V交流电整流成单相直流电,经局端系统的设备升压至一定的电压等级(300~1 500 V可选),输送到设备端,再经下位机(远端)降压、逆变(适用于交流负载),将电压变为满足设备额定电压的电能向设备供电。整流模块在上位机(局端),逆变模块在下位机(远端),其核心部件在下位机处。其原理如图3所示[4]。

图3 直流远供系统原理图

3.3 交、直流远供电方案对比

根据交流远供和直流远供系统的原理不同,结合公路行业用电的特性,对交流远供系统和直流远供系统进行对比分析如表2所示。

表2 交、直流远距离供电方案对比

综上,对于高速公路需要远距离(大于等于2 km)供电时,若用电负荷较小、大多为直流负载时,宜选用直流远供方案,这样可以减少施工成本,不需要逆变装置,维护成本较低;若用电负荷较大、大多为交流负载时,宜选用交流远供方案,这样方便系统扩展,降低运维成本,提高安全性。

3.4 分布式远距离供电的优势

3.4.1 供电能力强

分布式远距离供电系统的供电距离可达25 km,单机容量可达1 000 kW。

3.4.2 安全可靠

用电设备与电网隔离,减少电网的影响;实时监控系统的绝缘状况,智能感知用电设备的用电情况,发现故障时及时报警处理,确保用电设备和人身的安全。

3.4.3 经济节能

采用升压单相供电技术,减少电缆芯数和线径,大大节省建设成本;提高功率因数(大于0.95),大大降低无功损耗;根据负荷大小,智能调整分配电能,降低了空载能耗,减少了系统自身能耗。

3.4.4 智能运维

通过供电网络与通信网络,采用先进的物联技术,实现各个供/用电设备间的能源与信息的互联互通。全覆盖监控便于供电网络的故障发现和排除,智能感知、调压及三级远距离调控便于能源的灵活管控,实现智能化运维养护[4]。

4 工程实例

4.1 工程概况

G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段(太原西北二环),全长约160.260 km。根据《公路工程技术标准》及运营管理需求,该段高速公路按A级高速公路设计,全线设置视频监控、动态信息发布及交通诱导设施,在服务区、互通式立交等重点或有特殊需求路段设置高清摄像机、全景摄像机、交通事件检测、高清卡口、可变信息标志、气象检测器、车辆检测器等设施。

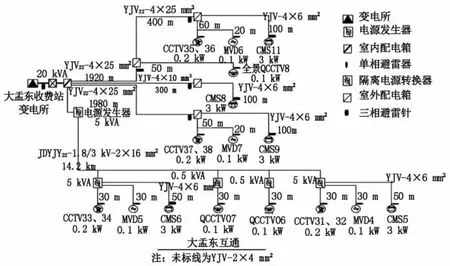

以该高速大盂东互通段的监控外场设备供电系统方案为例,进行具体说明。该系统主要负责给大盂枢纽和大盂东互通附近的监控外场设备供电,具体包括:摄像机8套(CCTV31~38),微波车辆检测器4套(MVD4~7),全景摄像机 3套(QCCTV6~8),门架式可变情报板5套(CMS5~9),其中距电源点最远的设备距离为14.2 km,最近的设备距离为300 m。

4.2 监控外场设备供电方案选择

根据用电页荷的性质和供电距离,选择采用低压直供和交流远供相结合的供电方案。

4.2.1 低压直接供电方式

服务区场区及附近设置的监控设施采用就近低压供电方式;收费站入口岛及匝道附近设置的监控设备采用就近低压供电方式;隧道变电所附近设置的监控设备采用就近低压供电方式。

4.2.2 交流远距离供电方式

距离服务区、收费站、隧道变电所等主要附属设施距离2 km以上的监控设备采用交流远供方式。

该系统主要由电源发生器、隔离电源转换器、供电电缆等组成。电源发生器机柜设置在沿线相关主体设施的变配电室内,主要配置浮动电压电源发生器、空气开关、防雷器、智能配电仪表等设施;在外场设备处设置隔离电源转换机柜及基础,主要配置隔离变送器、空气开关、维修插座、防雷器、智能配电仪表等设施;供电电力电缆型号根据外场监控设备用电负载的具体情况选择,在路侧采用PVC管保护敷设,过路面时采用Φ114×4镀锌钢管保护。

系统电源引自大盂东收费站变电所,经过稳压器后,由室内配电箱分成4个主回路:其中3个主回路给距离较近的大盂东收费站和大盂东枢纽处的监控外场设备供电,电缆截面根据距离远近和负载大小选择(10 mm2或25 mm2);另一主回路通过5 kVA的电源发生器,将三相交流变为单相交流电,升压至800 V,输送至距离较远的大盂枢纽附近的监控设备处,在设备处再通过电源转换器将电压降至220 V,供给用电设备。该供电系统如图4所示。

图4 大盂东互通监控设备供配电系统图

5 结语

分布式远距离供电系统以其高效、经济、智能等优势,被公路行业快速认可,并得以推广应用。在选择高速公路供电方案时,要根据高速公路用电设施的具体情况(负荷性质和供电距离等),结合不同供电方案的优缺点,选择最适合、最经济的供电方案。