脾血管肉瘤致脾破裂一例

安玉秀,朱海宏,张梦岚,孙艳秋,马荣花

(青海省人民医院,青海 西宁 810007,1.消化内科,2.普外科,3.病理科,4.CT室,5.生殖医学中心)

病例

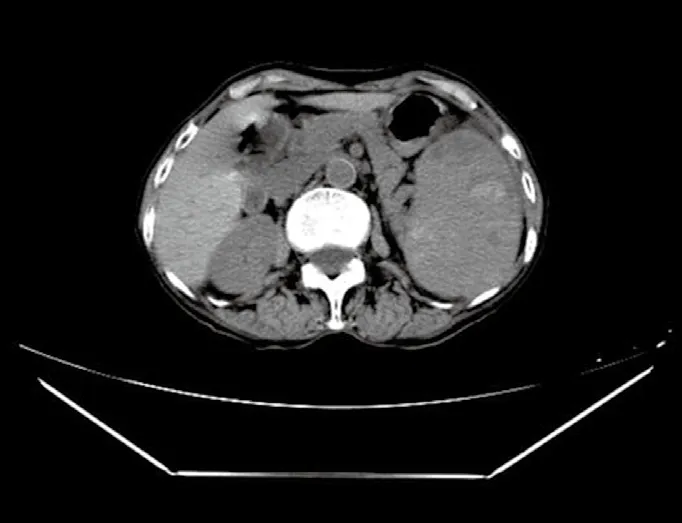

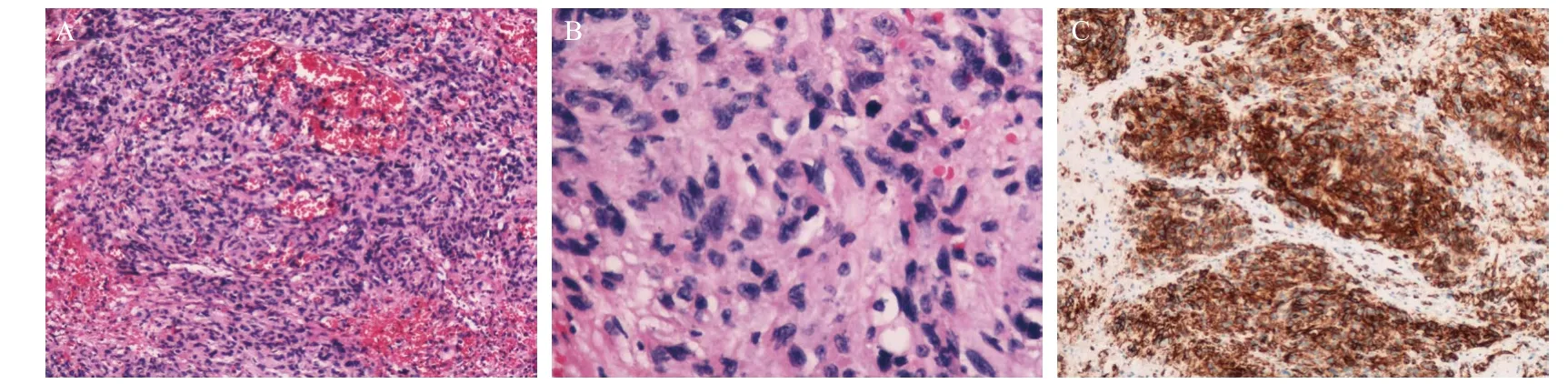

患者女性,84岁,因“左上腹疼痛3 d,加重1 d”于2019年8月31日入院。患者3天前无明显诱因出现左上腹疼痛,无放射痛,无恶心、呕吐,无发热。既往2年前有昏迷及肺部感染病史。入院查体:腹部膨隆,全腹肌紧张、压痛、反跳痛,脾肿大,肋下3指,脾区扣痛,肠鸣音减弱。血常规:白细胞:5.53×109/L,中性粒细胞:64.7%,红细胞:3.34×1012/L,血红蛋白101 g/L,红细胞压积29.9%,血小板45×109/L。急诊腹部CT示:脾脏体积增大,其内见斑片状密度增高影,左侧侧锥筋膜增厚,考虑脾脏出血,见图1。初步诊断:脾破裂。急诊行手术治疗,术中可见脾脏大小25.0 cm×12.0 cm,与周围组织粘连严重,脾脏青紫,质硬Ⅱ度,可触及脾内血肿及硬性结节,脾脏下极脏面见一约3.0 cm长裂口,深度约1.5 cm,伴活动性出血,腹腔内积血约200 mL,行脾脏切除术、腹腔引流术。肉眼检查:脾脏大小17.0 cm×11.0 cm×7.0 cm,脾门处可见一破裂口长10.0 cm,脾脏重600 g,包膜可见破裂口,呈书页状切开,皮髓质分界清,切面局部可见一灰白区,大小3.0 cm×2.0 cm。免疫组化:CK(-),CD34(-),CD31(+),D2-40(+),Vim(+),ERG(少部分+),TFE-3(-),Ki-67 index>30%,见图2。病理诊断为脾血管肉瘤。患者术后给予抗感染、抑酸、止血、营养支持、补液、对症治疗,恢复良好。

图1 上腹部CT图像

图2 脾脏病理组织学及免疫组化图片

讨论

脾血管肉瘤(spleen angioscarcoma,SA)又称脾恶性血管内皮细胞瘤,是间叶细胞来源的高度恶性肿瘤,由脾血窦向内皮细胞分化而成,临床非常罕见[1]。迄今为止,报道的原发性脾血管肉瘤病例不足300例,发病率约为(0.14~0.25)/100万,50~60岁发病率最高,男性多发,没有明显遗传倾向[2-4]。目前病因尚不明,多认为与其他恶性肿瘤的放化疗、接触过氧化物、氯乙烯、二氧化钍和砷等致癌物质有关[5-6]。

脾脏血管肉瘤缺乏特异性症状,大部分患者可表现为左上腹疼痛不适,随着肿瘤进行性增大,可表现为腹痛、腹胀、胸痛和体重下降、胃肠道出血、咯血、厌食和血小板减少[7]。约30%的患者会发生自发性脾破裂,为最严重的的并发症,严重者可危及患者生命[8],该肿瘤早期转移发生率较高,最常见的部位为肝、肺、骨或骨髓、淋巴结、胃肠道、脑和肾上腺[4]。影像学检查对于鉴别其他良恶性脾脏肿瘤是很有临床价值的,脾血管肉瘤在CT上典型的主要表现为脾脏肿大,可分为单发型、多发型及弥漫型,密度不均,边缘模糊,瘤体内易发生液化坏死,但钙化少见。多数病变在影像学上酷似海绵状血管瘤,但脾脏血管肉瘤在增强CT上可见周边或者非均匀强化[1,7,9]。确诊主要依靠病理及免疫组化,原发性脾血管瘤的病理学表现多样,主要分为四种类型:(1)不典型的血管内皮细胞海绵状或蜂窝状排列[10];(2)肿瘤细胞呈多孔状的排列方式;(3)恶性内皮细胞增殖形成乳头状的分叶伸入到血管及囊变间隙;(4)片状增殖的内皮细胞到多角形的肿瘤细胞排列形成病变[7,11]。免疫组化表达特异性的间叶源和血管源性标记分子:Vim、CD34、CD31和F8,其中以CD31和F8 特异性最高[12]。此患者免疫组化指标示CD31和Vim阳性,故可以诊断为脾血管肉瘤。当梭形细胞占主要构成成分时须与纤维肉瘤鉴别,此时免疫组化或电镜检查有助鉴别。

脾脏血管肉瘤恶性程度极高,预后差,主要的治疗方法是脾脏切除术,可明显延长患者的生存期[3],但术后是否需要放化疗尚无统一意见。本例存活时间为19 个月,据有关文献报道,只有20%的患者生存时间可达6个月[13],很少存活超过2年。