上海市垃圾分类管理中政策工具的运用与启示

■王田苗

(中国矿业大学徐海学院,江苏 徐州 221008)

一、新时尚与赶时髦

2019年7月1日,《上海市城市生活垃圾管理条例》[1](下文简称《上海条例》)正式实施,沪上垃圾分类迈入“硬约束”时代。这部由上海市人大制定的地方法规一经颁布就成为舆论焦点,被称为“史上最严的垃圾分类办法”。作为先行试点的46个重点城市之一,上海强制性垃圾分类实施以来成绩可圈可点,住房和城乡建设部2019年以来每季度对试点城市垃圾分类开展考核排名,上海始终保持第一,成为“垃圾分类先行示范区”[2]。2020年6月22日,《人民日报》头版头条报道上海垃圾分类:下足绣花工,形成新时尚。从立法推进、对症施策、智能叠加、精细管控等方面介绍了上海经验[3]。

我国垃圾分类工作始于2000年,2019年7月起,全国地级及以上城市生活垃圾分类工作全面启动,愈来愈多城市加入到垃圾分类大军中来,从宣传引导为主转为强制性实施,多地积极探索,取得了一定成效,但整体效果亟需提升。2020年12月16日,国家发展和改革委员会新闻发言人孟玮介绍,“我国生活垃圾分类工作尚处于起步阶段,在落实城市主体责任、推动群众习惯养成、加快分类设施建设方面还存在一些困难和问题”[4]。政策体系不完善、缺乏连续性,投入不足、设施不完善,责任分工不明、管理体系混乱,信息提供为主、激励措施缺位等问题较为普遍。较之“新时尚”,部分地区还出现了“赶时髦”现象,迫于上级政府压力和同级评比,被动开展垃圾分类,“雷声大雨点小”,运动式管理色彩明显,沿袭传统的单中心治理模式,政府主导轰轰烈烈开展一段时间后归于静寂,新时尚没形成反而造成了资源的浪费和政府公信力的损失。

垃圾分类关乎生态环境改善、资源节约利用,也是社会文明水平的重要体现。习近平总书记指出:“推行垃圾分类,关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成。”总书记讲的既是垃圾分类管理的重点,也是难点。当前科学管理的长效机制尚未建立,公众习惯养成也非一日之功。部分地区政策效果不佳,甚至陷入政策困境,一方面限于人、财、物、信息等政策资源投入不足,另一方面与政策工具使用不充分,协同效应不明显密切相关。因此,如何科学合理选择、恰当使用政策工具,使垃圾分类管理办法真正落地显得尤为重要。

二、政策工具——实现政策目标的手段

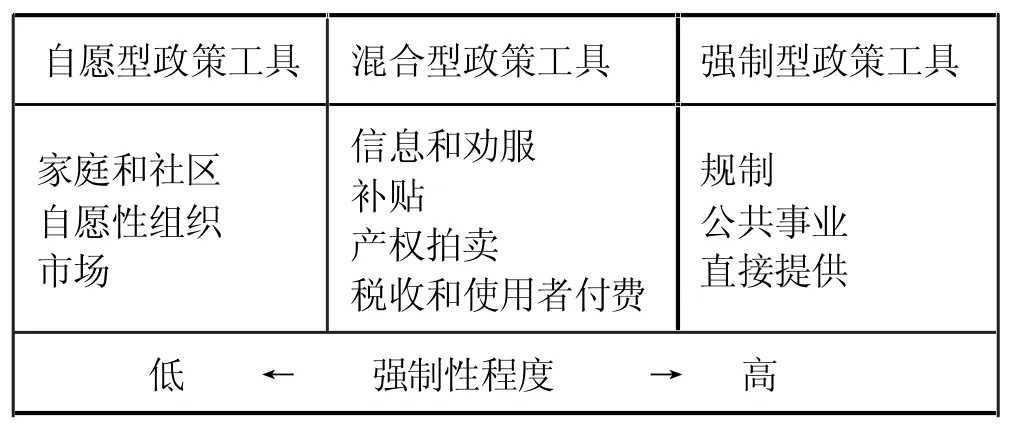

叶海卡·德罗尔在《逆境中的政策制定》一书中提出,当政府面对政策死角时会使用政策工具的组合予以调整[5]。政策工具是人们为解决某一社会问题或达成一定的政策目标而采用的具体手段和方式[6]。自20世纪90年代起,政策工具成为西方政策科学研究的新热点,后逐渐成长为政策科学新的学科分支。按照不同标准对政策工具分类问题开展研究是政策工具领域的基本问题,备受关注,研究成果丰富。政策工具分类代表性观点包括霍莱特和拉梅什的自愿型、强制型和混合型分类说(依据政策工具的强制性程度),瓦当等的管制工具、经济工具和信息工具分类说(依据政府权力的运用方式),萨瓦斯和奥斯特罗姆的十类政策工具说(政府治理的制度安排角度)等,国内学者陈振明将政策工具分为市场化工具、工商管理技术和社会化工具三类[7]。

以《上海条例》实施为标志,我国试点城市进入垃圾强制分类新时期,在政策工具语境下,强制分类即以使用强制型政策工具为主开展垃圾分类,同时辅以其他非强制性政策工具。霍莱特和拉梅什按照强制性程度制定的政策工具分类方法(见表1)与上海市及其他试点城市垃圾分类措施较为契合,因此本文采用此观点来分析我国的垃圾分类实践。

表1 霍莱特和拉梅什政策工具图谱

强制型、自愿型和混合型政策工具各有其优势,同时也存在缺陷。以垃圾分类中的强制型政策工具为例,地方政府以行政命令的形式强制公民开展垃圾分类并设置一定的违规成本,不给目标群体留下自由裁量空间,通过政府机构直接提供或者政府控制的国有企业提供垃圾分类设施,体现出较高的强制性,在工作开展初期具有社会动员能力强、效率高等特点。然而过度依赖强制型工具忽视其他工具,会带来自愿和私人行为扭曲、受众积极性不高、灵活性缺乏的问题,同时强制型工具也存在行政成本高、经济效益低等问题。其他两类政策工具单一使用亦然,因此,垃圾分类中的政策工具需要扬长避短,综合利用,形成合力。

三、上海的政策“组合拳”

上海有规模地推行垃圾分类可追溯到20世纪70年代,至《上海条例》颁布实施,期间垃圾及分类标志性事件包括:1995年,正式拉开规模化、体系化的生活垃圾分类序幕;2000年,被住房和城乡建设部确定为全国8个生活垃圾分类收集试点城市之一;2009年,“上海绿色帐户”应运而生;2011年,全市正式启动新一轮生活垃圾分类减量工作;2014年5月1日,《上海市促进生活垃圾分类减量办法》开始实施。上海垃圾分类管理历程是政策工具不断优化组合、协同发挥作用的历程,尤其是《上海条例》实施以来,上海市多措并举,打出了漂亮的政策“组合拳”。本文查阅了上海市垃圾分类相关政策文件、市政府及各区政府门户网站资料,就上海垃圾分类管理中政策工具使用情况进行分析。

(一)强制型政策工具

“规制”是政府对机构或个人提出要求或规定某些活动,并经历一种连续的行政管理过程。规制必须为目标团体及个人所遵守,否则将受到惩罚,规制的基本形式是行政法规。《上海条例》的颁布是典型的规制措施的运用,从分类投放、资源化利用到监督管理、法律责任等九个方面为组织和个人提供了强制性的垃圾管理行动指南,明确了违规责任,具有效率高、可预见性强、动员能力大等特点。违反《上海条例》的个人最高会被罚款200元,单位最高会被罚款50万元。《上海条例》实施当日,上海市执法部门便开出了623张整改单。

“直接提供”是由政府机构及其雇员直接提供公共物品或服务,是一种被广泛运用的政策工具。生活垃圾管理需要的基础设施,多数由政府直接提供。上海市财政2018—2020年生活垃圾分类体系建设总投资达200亿,先后完成1.7万个垃圾分类点改造,实现各类场所垃圾分类设施全覆盖;建成“两网融合”服务点8000个、中转站170座;扩建、新建8座湿垃圾处理设施、7座干垃圾处理设施,新建1座设计能力5000吨/日的综合填埋场[1]。此外,上海市政府在垃圾分类信息化、智能化建设方面投入大量资源,垃圾全程分类信息平台正式上线,提高了垃圾分类实效。

(二)混合型政策工具

“信息与劝服”是政府试图说服人们去做或不做某事,即力求改变被说服者的偏好和行动而期待所要求的行为发生,这种工具不带有强制性,成本较低,易于建立。上海各级政府通过多种方式开展社会动员,如组建《上海条例》宣传队,开展宣传“五个一”工程,强化垃圾分类价值认同;绿化市容、生态环境等部门面向社会普及垃圾分类知识;教育部门在各级学校中开展垃圾分类教育和实践;新闻媒体持续开展垃圾分类公益宣传和舆论监督,上述措施都属于“信息与劝服”工具的运用[1]。

“补助”是指由政府给个人、公司及其社会团体的财政转移形式,目标是让得到资助者采取政府所希望发生的行为。这种工具易于建立,具有灵活性、鼓励创新等特点。上海建立湿垃圾资源化设施建设资金补贴政策,按照项目开工时间段,分档定额补贴,对于按时开工的项目,给予补贴资金的50%,对于建设进展滞后的项目,则取消剩余补贴资金。同时落实生活垃圾焚烧设施的建设投资补贴政策。另外,设立绿色账户,市民按要求分类垃圾可以得到实物奖励,充分发挥补贴这一政策工具的激励效果。

“使用者付费”是管制和市场两种工具的混合,经常被用于控制负的外部性特别是控制污染领域,具有灵活性和创新性等特点,可以实现持续的财政激励。上海垃圾分类处理按照谁产生谁付费的原则,建立计量收费、分类计价的生活垃圾处理收费制度,实现负向激励,促进源头减量。

(三)自愿型政策工具

“家庭与社区”是一种常见的非强制性工具,政府通过鼓励家庭和社区开展自我管理、自我服务,来帮助实现政策目标,既可以减轻财政压力,又可以更好地发挥基层群众的自治能力和首创精神。垃圾分类,家庭和社区是前沿阵地,上海积极发挥社区的战斗堡垒作用,开展垃圾分类的宣传动员、自我监督、自我管理,涌现出长宁区“党建引领、三驾马车”、崇明区“在职党员双报到”、部队小区“党建联建、双拥平台”等垃圾分类管理社区工作法[1]。“你是什么垃圾?”居委会大妈的灵魂拷问让人啼笑皆非的同时,反映出社区工作人员坚守岗位、尽职尽责的职业操守和奉献精神。

“志愿组织”被广泛地当作一种处理社会问题的重要手段。随着政府职能的转变,志愿组织作为政策工具的地位和作用日趋重要。它具有灵活和反应迅速的特点,在节约公共服务成本的同时可以推动社会服务,扩大政治参与。2018年9月5日,上海首批垃圾分类志愿者队伍成立,370人完成注册。截至2021年末,参与垃圾分类项目志愿者达到341万人[8]。此外,上海构建了市、区、街镇三级垃圾分类志愿者体系,2021年上海已正式成立125支“上海市垃圾分类街镇志愿服务队”,2022年将实现全市所有街镇垃圾分类志愿服务组织全覆盖[9],活跃在垃圾分类一线的志愿组织和志愿者成为申城一道亮丽的绿色名片。

此外,上海市充分运用“市场机制”这一灵活有效的政策工具,激发市场主体的积极性,参与到生活垃圾管理中来,弥补了政府作为单一公共产品提供者的不足,取得了积极成效。

四、启示

(一)利益——群体行动的驱动力

马克思认为,“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”,“‘思想’一旦离开‘利益’,就一定会使自己出丑”[10]。利益是人类活动的动因,从利益视角考量,垃圾分类的痛点和难点变得简单明朗。垃圾分类矛盾归根结底是利益矛盾,具体表现为眼前利益和长远利益的矛盾、局部利益和整体利益的矛盾、个人利益和集体利益的矛盾。城市政府、市场主体和居民是垃圾分类主要的利益相关者,生活垃圾兼具资源性和污染性,垃圾分类功在当代,利在千秋,然而于城市政府而言,垃圾分类需动用较多政策资源,投入大、见效慢,于居民而言,增加时间和精力成本,短期收获少,内生动力缺乏,“旁观者效应”明显,企业则因成本增加,无利可图而积极性不高,垃圾分类易陷入“集体行动的困境”。以利益刺激走出垃圾分类困境,无外乎正向的利益给予与负向的利益剥夺两种方式。一方面,中央财政可设立垃圾分类专项财政补贴改善地方财政投入不足问题,地方政府则通过税收减免或是补贴形式提高市场主体参与积极性,设立“绿色账户”给予居民一定的物质激励,将垃圾回收再利用收益以群众看得见的方式返还于民,如设立“垃圾分类专项收益基金”,用于社区人居环境改善,专款专用,使居民“尝到甜头”,看得见变化,激发参与积极性;另一方面,以规制形式对垃圾分类实施不力的组织和个人给予一定的利益处罚,适当增加违规成本,实现负向激励。

(二)路径依赖须强制克服

垃圾分类的重点是源头减量和精准分类,建立长效管理机制的落脚点是促进习惯养成,即实现生产生活方式的全面绿色转型。习惯是一种顽强而巨大的力量,现有的生活方式经年累月而成,根深蒂固,惯性的力量使之不断自我强化,难于改变。中国的制度变迁不乏“摸着石头过河”、循序渐进的成功案例,而大刀阔斧、敢于动真碰硬才是改革制胜的关键。垃圾分类在我国已经走过较长的探索和试点历程,行将进入全面推行阶段,船到中流浪更急,欲取得全面成功须动真格、求实效。资金投入力度是辨别垃圾分类中“运动式管理”和“政策观望执行”的试金石,垃圾分类关键是要加强政策资源投入,政府要舍得“花钱”,建立完善的分类收集、分类运输和分类处理设施,保障正常运转所需经费,上海的成功无疑与强大的财力保障密切相关。各地垃圾分类法规陆续出台,强制型政策工具广泛使用,“火药味”渐浓,这是改革成功必须经历的“阵痛”,也是克服传统生活方式惯性的关键,而制度规范的严格落实则需充实监管力量,改变城市管理部门主体单一、监管人员不足、工作乏力的现状,建立多部门分工协调机制,明确主体责任,组建专业人员队伍,实现常态化、全天候监管。同时,要给予基层群众自治组织更多的资金扶持和政策倾斜,充实队伍,使其在垃圾源头分类中更好地发挥指导和监督作用。

(三)推动隐性政绩的显性化考核

政绩有显性隐性之分,有别于显性政绩的“短平快”和易考评,隐性政绩是指打基础、管长远,具有长期经济和社会效益的政绩。垃圾分类管理投入大、时间长,收效慢,需要多任城市管理者接续奋斗,具备隐性政绩特征。重显性政绩、轻隐性政绩,重GDP考核、轻社会效益和环境效益考核在我国地方政府官员和组织绩效考核中长期存在,“绿色GDP”制度化的考核方式正在探索中前进。2017年,领导干部离任审计中增设了“生态考核”,成为隐性政绩考核的标志性事件,垃圾分类管理考核理应纳入官员绩效考核体系中。《上海条例》第五十三条将生活垃圾管理综合考核结果纳入“市、区人民政府对所属部门、下一级人民政府的绩效考核内容”,为政策有效执行注入了“强心剂”[1]。推动垃圾分类管理绩效考核从隐性走向显性,从定性走向量化,政策工具提供了全新的视角。从强制型政策工具的使用程度可以判断垃圾分类管理的决心意志和投入力度,是动真格还是走过场,是建立长效机制还是运动式管理。从混合型政策工具的使用可以考察垃圾分类工作开展的创造性和灵活性。而自愿型政策工具则体现了政府的宣传效果和社会动员程度。每一种政策工具的使用会带来具体的效果,体现为数字指标,这既是政策工具可行性的判断标准,也是政府组织和官员垃圾分类管理工作绩效的体现。同时,为保证绩效考核结果的客观准确,居民需参与其中并保证相当的考核权重。

(四)久久为功需要法治力量

各项政策工具协同发挥作用需要以完善的法治为保障,避免出现权责不清、执行不力甚至法律纠纷。当前我国垃圾分类管理通常以《固体废物污染环境防治法》和《循环经济促进法》作为基本法,操作办法散见于《环境保护法》等法律中,尚无国家层面的垃圾分类管理专项立法,执行过程中易出现原则性强而针对性、可操作性弱,法律责任不明确,配套法律法规缺失等问题。国外垃圾分类开展较好的国家均有完备的立法作为保障,如日本建立了包括1部基本法、2部综合性法律以及6部专项法在内的法律体系,澳大利亚垃圾管理法涵盖111项立法,其中联邦11项,各州立法共计100项。《上海条例》之所以备受瞩目,除了“严”之外,也在于其“广”和“细”,即将各种社会力量和资源纳入其中,为各种政策工具的作用发挥提供了详细具体的操作办法。鉴于此,宜加快垃圾分类管理国家层面的专项立法进程,各地按照国家立法,参照上海经验,完善地方法规建设,做到立法科学,有法可依。重点加强涉及混合型政策工具专项立法,改变政府单一主体治理模式,在理顺和市场主体关系同时,激发企业和社会组织参与垃圾分类的积极性。宜增强立法刚性,加大违法违规处罚力度,以期达到以法去法、自觉自为的效果。需要整合执法资源,多部门联合建立专门的垃圾分类管理执法队伍,从“游击队”到“正规军”,在经费、场地、人员、时间、培训等方面给予充分保障,提高执法能力,增进执法效果。

(五)宣传教育刻不容缓

马克斯·韦伯认为任何一项事业背后,必须存在着一种无形的精神力量[11]。垃圾分类管理提质增效,关键是要发挥人民群众的主动性和积极性,深入而有效的宣传教育工作至关重要。宣传教育的最终目标是促进垃圾分类价值认同,传播分类知识,提高分类能力,结合当前宣传教育开展情况,宜在以下几个方面持续发力。首先是高层次、高规格开展全民动员。新冠肺炎疫情防控的阶段性胜利展现了高效的国家动员能力,也证明了价值一致条件下群众中蕴含的巨大能量。以垃圾分类为标志的绿色生产生活方式关乎全局,关系长远,采取举国模式广泛动员正当其时。其次是增强宣传教育的持久性。念念不忘,必有回响,宣传教育属“慢工细活”,需持续发力,润物无声,杜绝一阵风、走过场,如此才能入脑入心,外化于行,达到日用而不知的效果。再次阵地前移,从娃娃抓起。在少年儿童中持续开展垃圾分类宣传教育,垃圾分类进教材、进课堂、进校园活动,有助于在价值观萌芽和初步形成阶段固化绿色生活理念,养成绿色行为习惯。然后处理好全面推进和重点突出的关系。垃圾分类宣传教育既要“大水漫灌”,也要“精准滴灌”,对受众进行分类、采取差别化措施精准开展,尤其要关注城市流动人群、老年群体等信息接收弱势群体,确保信息对称。最后增强危机意识宣传教育。我国幅员辽阔,资源丰富,在注重民族自信心和国家自豪感教育的同时更应该认识到各类资源人均占有量偏低、经济增长能耗偏高、生产生活方式转型压力较大等现实问题,要更加突出危机意识和忧患意识宣传教育,引导群众客观理性看待垃圾分类的必要性和紧迫性,凝心聚力,共抓落实。