渔民南海生产空间“家”的营建与情感体验

——以潭门渔民为例

陈洪福,张争胜,祝志刚,董 青,陈海秋,后雪峰

(华南师范大学地理科学学院,广州 510631)

传统上,家被视为一个固定的场所,是一个有稳定边界,能够抵抗外界伤害并为个人提供安全、私密的空间;同时,家应该有各种完善的基础设施以满足人们的日常生活需求,是进行家庭活动与维系家庭情感的重要场所(Su,2013)。然而,在全球化和流动性背景下,新文化地理学中的家逐渐被认为是一个具有多重含义且受到广泛解读的概念(Dayaratne, 2008)。无论是游客在旅途中对旅舍“在家”的体验(郑诗琳等,2016;蔡晓梅等,2019;刘美新等,2019),亦或是流动儿童对家的想象(陈淳等,2018),甚至是拾荒者对公共空间“家”的营建(陶伟 等,2019),这些无不体现“家”内涵的复杂性和外延的广阔性。一些学者将家定义为“人们偏爱一个地方或某些地方胜过所有其他地方的场所或是具有表征意义的空间”。(Heller,1994)。这也意味着,家不是纯粹的物质空间,而是一个饱含人们情感体验的地方,相比于只关注家内部的物质结构,更重要的是其内在精神世界的展现。因此,家的定义逐渐丰富,家的形态也从传统固定的家屋研究中解放出来,转而注重地方意义“家”的生产,研究空间延伸到城市、国家甚至全球的范围;研究对象从小到一张照片、一个厨房,大到一个旅馆、一座城市、一个国家,这些物品或场所都可以是家的营建与情感体验的重要载体(Mallett, 2010; Dan et al., 2017;尹铎 等,2019)。家也成为一个不再固定、有边界和限制的场所,而是一个可以通过生活实践构造、充满情感体验和想象的跨越特定边界的地方(Blunt,2005;Blunt et al.,2006;Brickell,2012)。

随着全球化与现代化的加速,流动已成为现代社会的重要特征(徐红罡等,2015)。伴随着流动所带来空间上的断裂,原本稳定的家的情感体验受到了“离家”持续的挑战(薛熙明等,2016)。流动割裂了人们与家空间上的联系,并伴随着时间上的延伸,不断唤起人们对家的思念和怀旧之情,同时也逐渐重塑着人们对家的理解和认识。家的地理学研究发现,流动的人们能够发挥自己的主观能动性,在到达新的地点后进行家的营建。新的居住场所不仅仅是遮风挡雨的物质空间、装满家具等物体的容器,更是人们培养情感、饱含意义的个人中心(Blunt et al.,2004)。如香港的菲律宾女佣往往在公共空间,通过聚会所散发熟悉的声音和气味获得认同感,并积极地创造、获得“在家”的舒适感体验(King et al.,2021);在海南三亚,季节性的游客通过物质、社会和个人3个方面维持归属感从而培养“在家”的感觉(Wu et al.,2018);意大利北部年轻人在流动中,通过在临时住所中发挥家庭的时间和空间策略,从而获得在日常生活中重塑家的感觉(Rampazi,2016)。而跨国精英阶层则常常通过举办同乡聚会,或是在特殊的时间如家乡的节日举行庆祝典礼等方式来想象故乡的家(Kong,1999)。人文地理学者由此将家视为一个以物质空间为载体、情感体验为内核的现实与想象并存的空间。因此,学者们研究的重点已不再是家的实体,而是不断变动中的生活空间所带来家的象征意义和情感体验(Gose et al.,1997;Faist,2000;Bate,2018)。

以往流动与家的相关研究多从陆地视角展开探讨,较少关注海洋语境下流动与家的内在联系。目前,仅少数学者研究了海洋语境下流动过程中人们的独特情感体验。如Neva(2018)通过研究英国出海旅行的游客,发现船上设备的改进加深了游客“在家”的感觉,提出旅游与家之间的关系并不一定是对立的,而可能是共存的;Jalas(2006)通过考察船上的物质性如何影响渔夫的身份认同,认为船上设备的改善会影响到船员的情感体验;Brown等(2015)研究了海洋是如何塑造个人身份的过程,发现人们对于海洋有着复杂的内心体验;Anderson 等(2014)研究发现,皮划艇运动员在长期的运动过程中产生了对水的归属感。总体上,目前有关海洋语境下流动的研究较少,家的地理学研究尤为不足。而作为海洋流动的主体,渔民长期在海上生产生活,因而探讨这一群体生产空间家的营建可为家的地理学研究作出一定的补充,为海洋文化地理提供一个新的研究视角,同时有助于更好地了解南海渔民文化。

此外,在过去家的地理学研究中,学者们较少探讨生产空间中家的营建。事实上,生产空间与家之间存在着紧密的关系。随着现代化的进程、科学技术的进步,生产场所居住条件不断改善,人们可以将许多在家进行的活动搬移到工作场所,比如在生产空间吃饭,在空地搭建休息场所等。Seymour(2005;2007)关注酒店、寄宿家庭这种家庭与工作场所相结合于单一地方的非典型组合,并发现向公众提供住房、服务和他们对实现私人家庭生活理想的需求之间产生冲突。Wapshott等(2011)引用列斐伏尔的空间理论探讨了家空间与工作空间之间的关系,认为家庭中的工作对家庭空间具有积极或消极等多重影响,并不断地挑战着传统家空间的含义。Alam 等(2020)发现孟加拉流动的妇女通过在工作地点获得的物质支持和情感联系,在多个场所建立起一个无边界的家。Larson(2020)关注办公室中的员工是如何通过类似家庭的做法将办公室等工作场所营造出家的样子。她指出,员工们在工作场所使用个性化和重新配置自己的工作空间等各种做法,创造在家的积极意义,开辟私人空间以及创建社区。

本文尝试通过深入访谈、参与式观察等质性研究方法,围绕渔船开展对渔民南海生产空间“家”的营建和情感体验的研究,从海洋语境下流动与家的角度分析生产活动中家的新内涵特征,以期丰富家的地理学相关研究。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

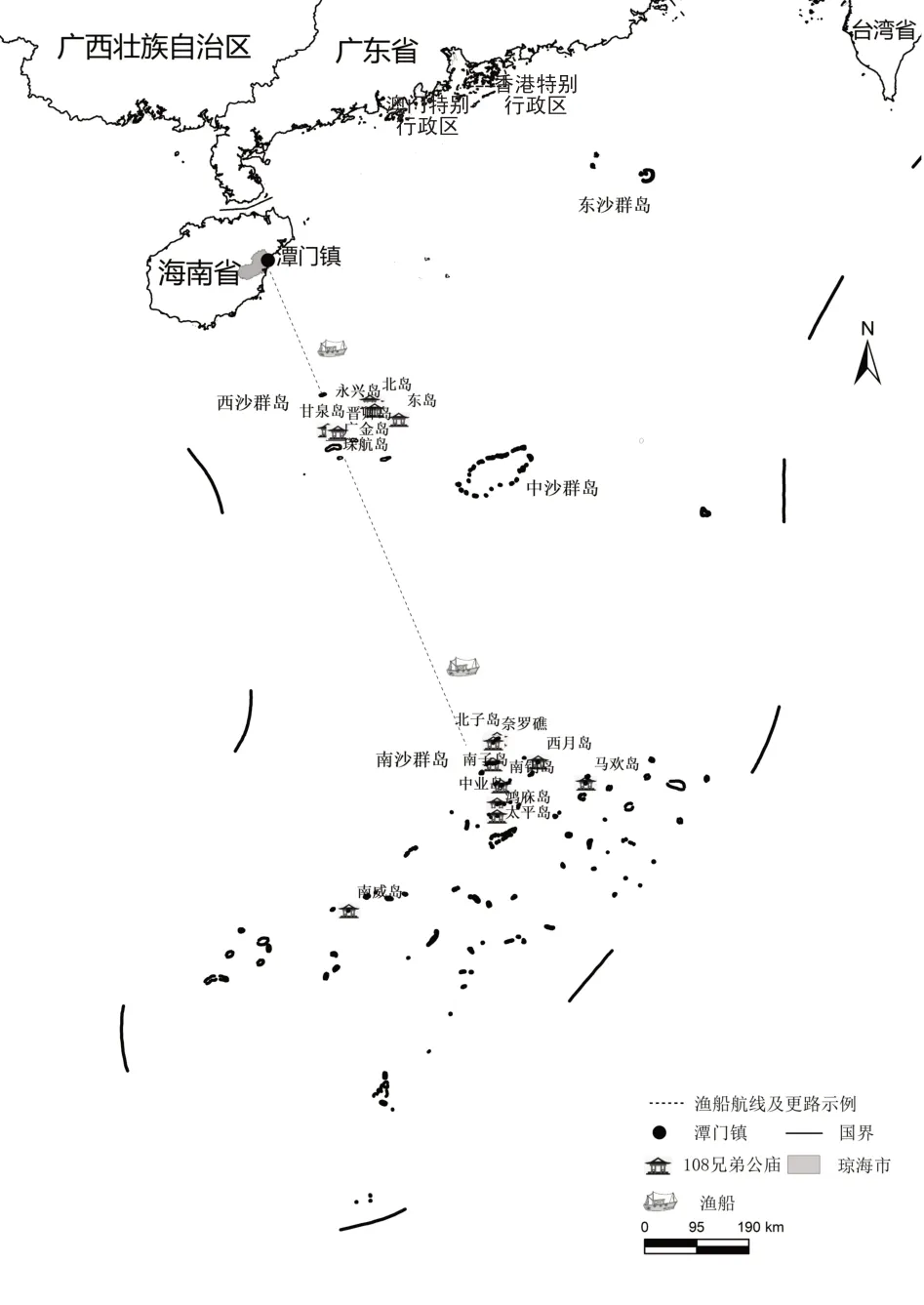

潭门镇位于海南省琼海市东部沿海,历史已逾千年,拥有国家一级渔港。该地渔民是世界历史上唯一连续开发利用南海西、南、中沙海域水产资源,且现今仍然保留远海作业方式的群体(王利兵,2018;牛姝雅等,2019)。2013年,习近平总书记曾到访潭门,接见当地渔民并肯定他们对于长期耕耘南海所做出的巨大贡献,鼓励他们继续“造大船、闯深海、捕大鱼”。

自古以来,海南渔民以船为家、做海为生,南海是他们的第二家园。事实上,海南省潭门镇的大多数渔民都曾在陆地上的家和海洋中的渔船两处交替生活居住。渔民每年11月从潭门港出发到南沙群岛约1 000 km的航程,在船上和岛礁上生活3~4个月后,再于次年5月前后返回潭门港。长时间的海上捕捞作业以及船上居住早已改变渔船作为生产场所的单一内涵,并被渔民赋予了深刻的地方意义。

1.2 研究方法

选取潭门镇草堂村及其附近渔民进行深度访谈,并对访谈资料进行文本分析。此外,笔者多次前往潭门渔港,登船与渔民进行深入交流,记录渔民对渔船结构以及船上日常生活的讲解。渔民个人的情感体验和记忆与出海时长、年龄关系密切。为充分获取不同渔民出海的情感体验和了解其耕海经历,随机选取6 位年龄在30~50 岁的年轻渔民,12位50岁以上并都曾出远海且耕海长达30 a以上的中老年渔民为访谈对象(表1),其中包括4位《更路簿》非物质文化遗产传承人与2位潭门镇渔业协会会员。访谈时长60~120 min 不等,平均时长约1.5 h,其中访谈多次部分渔民。访谈内容涉及海南潭门渔民的出海具体过程、个人过往经历和耕海的情感体验,包括“您是否觉得船上生活有家的感觉?如何体现的?”“为什么说南海是潭门渔民的祖宗海?”等相关问题。

表1 访谈对象的基本信息Table 1 The basic information of interviewees

家的营建是基于特殊的地理位置及空间想象而产生的(尹铎等,2019)。渔民南海家的营建既包含了长期工作生活的渔船空间,同时也受到自身独特的海洋文化、外界及自然环境的共同作用和影响,进而产生对家更加宽泛的空间想象。根据渔民与南海的互动过程,结合家文化的内涵将渔民南海家的营建和情感体验划分为家的功能、家的情感以及家的想象三大部分。其一,家是人们生存生活的空间,能够为人们提供必要的生活保障,支撑家庭的日常活动,包括吃饭、睡觉、休闲等。因此,船上家的功能是渔民在家感的重要物质基础(Su,2013)。其二,家还是一个维系情感联系的场所,是感受温暖、体贴、照顾和支持的精神空间(陈淳等,2018)。而无血缘、婚姻等关系生活的一群人也同样可以进行家的营建并给彼此带来家的感觉(黄辉祥,2018)。因此,渔民在船上集体生活中的感受被提炼成家的情感。其三,家的想象往往是因为在某一场域生活许久之后,对周边的事物产生深刻的感情,这种感情往往超越家的空间,并打破家的特定边界而延伸到对周围事物的喜爱和留恋(Dan et al.,2017)。渔民长期在南海生产生活,对南海上的岛礁、建筑、边界等自然环境、人工景观都有深刻的记忆并产生着独特的情感,这往往能唤起他们对家园的美好想象。

2 生产空间“家”的营建与体验

受海南岛东部沿海土地贫瘠,而南海诸岛及其附近海域资源丰富等因素的影响,海南渔民耕海历史悠久。风帆时代以来,海南渔民长期保持着在船上居住的出海、耕海传统。每年农历十一月左右,他们会组建船队,准备好足够船上生活用的物资,乘东北季风前往西沙、中沙和南沙群岛等岛礁附近海域捕鱼作业,次年农历四、五月乘西南季风返回海南岛(李宇军等,2019)。

2.1 家的功能

物质基础是家营建的重要前提,能够提供日常生活所需求的“吃住”等家的功能是营建家的前提条件。首先,渔船的空间构成和物质景观以及先进设备的保障是渔民“家”的营建最重要的基础。在渔船的空间构成上,船上的内部空间可分为两部分:工作空间与非工作空间。其中,位于船前半部分的工作空间是渔民进行捕捞作业的场所,一般存放捕鱼等大型设备。而剩余大部分空间是非工作空间,这些空间存在着与真实的家类似的功能空间,如卧室、厨房、大厅等(图2),这不仅满足了渔民日常生活的需要(如睡觉、饮食、聊天、娱乐等),更能通过集体生活来培养群体情感联系,让渔民产生“家”的情感体验。

在这些活动空间中,多数渔民表示:睡觉和吃饭两个日常活动的场所是最能使他们产生“在家”的感觉,还有部分渔民认为在船舱等公共空间看电视、打牌等休闲活动最有家的感觉。在谈到睡觉时,他们认为休息室的设备和布局对船上的体验影响较大,因为舒适的休息室才能更好地满足日常劳动后的其他生活安排。在休息室他们既可以睡觉,也可以聊天、看书等,满足了他们对私人空间的需求。相比于老旧木船休息空间的狭小,多数人只能睡在船舱中间,现代渔船较为宽敞且有独立的休息室,内部配套上下铺和一张床头柜(见图2)。休息室上部有类似于空调的冷气出口与一个窗口,这些空间上的扩大既满足了渔民对私人空间的需求,也提升了渔船的舒适度。

图2 渔船上的休息室和厨房Fig.2 The loung(a)and kitchen(b)on the boat

除了休息室,船上厨房的空间设计也是家营建的重要场所。在满足了住的需求之后,吃的需求也必不可少。为了减少风雨的干扰与方便做饭,渔民在船尾部分空间搭建起围栏,形成半露天厨房(见图2)。很多渔民反映,在数十年的耕海经历中,厨房的空间布局和设备发生了较大的改变,船上的饮食条件也相应有较大的改善。相比于木船空间的狭小,现代渔船有更大的空间置放冰箱、煤气炉等厨房用品。根据一些老渔民的说法,在以前的老木船上,做饭仅用一个小丙烷炉或煤炭炉。且由于没有冰箱,肉类一般是腌制的,蔬菜主要是瓜类。对比之下,现代渔船设备更先进,且这些设备的改进为渔民提供了更多生活功能,饮食习惯上的改变使得渔民在船上更有“在家”的感觉。

“以前我们在船上吃得很简单,一些腌制的猪肉和蔬菜。现在不一样了,有了冰箱、煤气炉等设备,吃得更好了,和家里没多大区别。”

——访谈对象:船长BSD

独特的景观设计对人们的各种感官同样具有吸引力,如物品的外形、气味、颜色等,这些往往会激起人们特定的情感或记忆,让人产生家的氛围感知。因而,除了空间设计的需求,家的营建更需要物质景观上的布局,从而刺激人们的多重感官而获得家的体验。渔民对于生产空间“家”的营建,不仅体现在渔船的空间设计安排上,更体现在其内部的物质景观和布局设计。例如,在休息室内部的布局上,除了床和柜子,部分渔民还将家人的照片放在床头柜上,在墙上贴上海报,在柜子上堆满日常用品(如书籍、杂志、镜子和梳子等)。在休息室,渔民充分利用有限的空间,将之打造成一个温馨、舒适的卧室以获得更加舒适的体验,不断提升自身的归属感和幸福感。此外,在船舱等公共空间,布置有电视机、音响、沙发等家用设施,走进船舱便有进入客厅的感觉。虽然在远离家逾1 000 km的海洋上,渔民们同样可以和大家一起看电视、打牌、唱歌等,从而打发海上生活极其枯燥无聊的时间。

“相比于过去,现在的渔船的休息室和厨房的条件都好得多。休息室更加宽敞、干净和舒适。厨房有了煤气炉、冰箱等设备,更有家的感觉。”

——访谈对象:船长LJU

“我们习惯了在船上生活,都把这里当成自己的家看待,所以在布局上和家里很像。在休息的地方,我们习惯将里面的物品摆设和家里一样,比如,我在这里也放了一张全家福照片,也贴了一张海报。每天起床都能看见,很有家的感觉。”

——访谈对象:阿班LIY

渔船设备的先进性是影响船内家营建的物质基础,对渔民在船体验影响较大。渔民表示,自己的睡眠习惯和质量除受休息室内部空间设计和物质景观布局的影响外,也受到船内设备的影响。如以往木船缺少空调、风扇等家用设施,常常让人难以入睡。如今,现代的渔船有足够大的空间安装空调等设备。同时,随着渔船吨位的增加,相比于过去木船的摇晃,现代渔船在海上航行更加平稳,这也有助于渔民获得较好的睡眠体验。

2.2 家的情感

家饱含团结、关怀、温暖、安全等人类渴望且必需的强烈情感(封丹等,2015;陈淳等,2018),这些情感意义是家的核心内涵。然而,在流动的猛烈冲击下,很多人离开自己深爱的家,走向另一个地方、另一座城市,甚至是另一个国家生活。也正是在这种背景下,新的住所中家的感觉和情感功能就显得尤为重要(白凯等,2013)。

独特的耕海方式决定了潭门渔民有几个月的时间需要居住在渔船上。对于渔民而言,渔船就像是家外之家,在漫长的海上生产工作中,除了依赖船上家的功能缓解生产劳作后的疲惫,更需要填充远离家人所带来的精神空虚,因而家的情感功能显得尤为重要。随着耕海时间的增加,渔民通过船上的社会网络而逐渐适应渔船生活,并改变自身对渔船空间的看法。渔船空间随着时间的延续,其意义逐渐发生改变,从刚开始冰冷的物理空间逐渐成为渔民的情感寄托和社会网络载体。渔船空间由社会力量建构而成,同时具有物质性、情感性和社会性(Madanipour, 1996),通过渔民的生活化体验而获得多重地方意义(Tuan,1975)。通过渔民的情感建构和空间想象,渔船逐渐成为自己的第二个“家”。

首先,家是团结的象征,而团结也是渔民渔船生活的重要表现,从渔民俗语中“上了一条船,有难同当,有福同享”便可体现出来。在潭门,渔民的出海技巧都依靠老一代渔民世代传授,无论是出海过程中查看和使用《更路簿》,或是识别判定各个岛礁的命名、方位以及物产的丰富程度,甚至是如何下海潜水捕捞,都得益于老一代渔民传授的宝贵经验。因此,在船上的生活期间,年轻渔民和老渔民之间的关系往往非常融洽,也在长期的耕海过程中建立了深厚的感情。在渔民“家”的情感体验形塑过程中,受到他人的关心和照顾是最让人感到温暖和印象深刻的,多数渔民都表示感谢曾经带自己出海并教会自己捕鱼的老一辈渔民。

“起初,自己上船后什么都不会,船上的知识和技能都要别人教。不过,船上的老前辈都很耐心教我们怎么下海捕鱼,怎么克服各种困难,就和家人一样,互相照顾。”

——访谈对象:船长BSD

其次,安全感是家的重要情感体验,对于出海的渔民来说尤为重要。作为长期以海为生的渔民,以船为家,首先要保证渔船的安全性。渔船的安全性在不同的时期具有较大的差异,因而渔民船上的情感体验和记忆存在较大的代际差异。每一代人建构的记忆主要来源于他们生命历程中的重大事件和生活经验(Schuman et al.,1989)。过去的渔船大都是帆船,船体偏小,渔民的生活空间较小且不便,一旦遇到台风等自然灾害,出海危险性较大。相对而言,经历过风帆时代老渔民的情感体验和记忆中或多或少夹杂着对出海的恐惧、敬仰之情和艰苦的耕海记忆。如今,现代渔船更加庞大和先进,也给予渔民更多的安全感,进而使得他们更容易产生在家的感觉。

“我们出海时候一般是10 多个人一起,因为船也不大,很怕遇到大风大浪。”“(20世纪)70年代末,我们村有一条出海的船被大风刮翻了,整条船30多个人都丧命了。” ——访谈对象:船长XZL

虽然如此,老一代渔民这种对海洋的恐惧使得他们更加敬畏大自然。大部分老渔民之间因为共同经历过艰苦的耕海生活而感情深厚,即使退休后曾经共事的老渔民也会聚在一起喝茶闲聊。在艰辛的渔船漂泊中,渔民们收获了最珍贵的友谊,如同家人般相伴一生。可以说,相比于老一代渔民耕海记忆中多少夹杂着艰辛和恐惧,新一代渔民出海捕鱼的经历则相对轻松,渔船和陆地上家中的体验没有太大的差异。然而,这些改变也减弱了部分年轻渔民出海作业时在渔船上的情感体验,他们对大自然的敬畏和感恩也不像老一辈那么深沉,这也减弱了渔民间的情感联系。

家的情感体验不仅与船内部相关,还在很大程度上受外界环境的影响。在海上流动的过程中,不同地点渔船的舒适度也有较大差异。相比于海上行驶,到达岛礁附近后停靠的渔船让人感觉更加地稳定和舒适。到达西沙、南沙群岛后,渔船多停泊在岛礁的礁盘内,整体没那么晃。此外,家的情感体验并不是短时间形成的,而是日积月累所产生的,因而耕海时长成为影响家的情感体验的重要因素。相比于年轻渔民,老渔民更加习惯居住在渔船上并愿意分享自己的出海经历。

“我出海打鱼30 多年了,渔民一起在船上生活使得彼此之间都很熟悉,有很深厚的感情。”

——访谈对象:阿班ZHY

作为家所具有的私密空间常常与社会空间的开放具有对立性(周书刚,2009)。然而,流动的过程赋予潭门渔民在渔船共同生活的机会,并通过其情感交流打破并模糊了生产和生活空间的边界,从而构成一个以非血缘关系形成的亲密、具有归属感的家外之家。

2.3 家的想象

除了船上物质空间所产生个人“家”的情感体验,渔民“家”的体验往往会因对周围环境的熟悉和依恋而打破空间的局限,进而对南海及其自然环境产生家的想象(封丹等,2015;薛熙明等,2016;郭文等,2020)。由于长期在海上生产生活,潭门渔民早已将南海比喻为自己的“祖宗海”。他们年轻时就出海捕鱼,将人生中最宝贵的青春献给了南海,可谓在海上度过了半生。因此,多数渔民对南海的各种自然环境和人工建筑熟稔于心,包括海上航线、物产分布、岛礁的命名、方位、形状特点,以及岛礁上的人工建筑兄弟公庙与海域边界等。而海上独特的环境也给渔民留下了视觉、嗅觉、听觉等多重感官的深刻记忆。

家的想象往往与周围环境能带来舒适的体验密切相关,比如安全感、放松感和熟悉感等。对于海上作业的渔民而言,安全感极为重要。“自古行船半条命”,在长期的耕海过程中,大部分渔民心中都存在对海洋的恐惧。面对大海恶劣的自然环境,真正给予他们勇气闯荡南海与减轻内心恐惧安抚精神的是“108兄弟公”海神信仰。因此,长期以来,在潭门镇及南海诸岛的岛礁上都有许多历代海南渔民建造的兄弟公庙(见图1)。访谈发现,多数渔民表示在具有兄弟公庙的岛礁附近作业能够使其感到更加安全和放松,这种情感体验在茫茫大海中显得弥足珍贵,也让他们感受深刻。除了能带给他们安全感,这些神圣的精神空间更能唤起老渔民过往出海时的深刻记忆。

图1 潭门镇区位与南海诸岛兄弟公庙分布(韩振华,1998)Fig.1 The location of Tanmen Town and the distribution of Brother Temples on the Nanhai Zhudao(Han Zhenhua,1998)

“每次来到西沙、南沙群岛,我们都要登岛去兄弟公庙祭拜,表达对平安出海的感恩之情。在这些有兄弟公庙的岛礁附近作业,我们会更有安全感。”

——访谈对象:船长BSD

家的想象更多是基于与环境互动过程产生的熟悉感与归属感。在长期的南海耕作过程中,渔民与南海产生了多元的关系,他们熟悉南海地理生态和物产资源的分布,但同时也受制于外界自然环境的多重束缚。一代又一代渔民利用积累的智慧,在这些束缚的角力下顽强生存,形塑了多种南海海上生存模式和渔民文化。南海本是毫无意义的一片海域,但通过千百年耕耘,渔民在与南海的互动过程中,形成了一系列独特的海洋文化。这些文化体现在海南渔民利用自身的经验和地方性知识对南海岛礁进行了命名和记载,这些岛礁命名为后继渔民在茫茫大海中作业留下宝贵的定位标志。由于南海诸岛及其附近海域是海南渔民生产的重要场所,他们根据各岛礁的物产、水文等特征进行命名,部分命名有助于渔民获取相应的海产资源。如《中国南海诸岛地名论稿》记载,东岛因其盛产海龟而被命名为“巴兴”。渔民通过本身对南海自然环境特征的认识和想象对南海诸岛进行命名,并经过世世代代的口语相传,将这些岛礁命名记载于航海针经《更路簿》上,并详细记载岛礁之间航线的方向与距离,将渔民前往南海诸岛多条路线的碎片化记忆凝聚上升为集体记忆。除了对岛礁的命名,海南渔民还利用海洋独特的资源在这些岛礁上建立珊瑚屋、兄弟公庙等具有海南渔民文化的特色景观。且部分渔民长期在这些岛礁上生活,逐渐形成一个个社会群体。

“第一次出海,到了各个岛礁,父辈们都会教我们认识这些岛礁,告诉我们它们的名字。知道这些名字之后,我们就慢慢知道怎么在这茫茫大海捕鱼了,它们更像是导航仪,散布于我们的南海上。”

——访谈对象:阿班CLY

在中国语境下,家的想象往往是多层次的,家不仅包含着个体的小家,更为重要的是内心的家国情怀。在海南渔民群体中,这种对南海多重家的想象表现得尤为突出。一方面,南海争端带给渔民较大的危险和恐惧,干扰了其出海耕作与限制了捕捞作业的范围。南海的冲突事件带来的危险时刻提醒着他们注意海域边界,也让他们产生深刻的边界感并对区域范围感受深刻、记忆清晰。另一方面,一次次的冲突和争端在带给他们恐惧的同时,也强化着他们的身份和国家认同。例如,部分老渔民对自己曾经参加过南沙保卫战感到无比自豪,并认为这是责无旁贷地保卫祖宗海和家园的正义之举。过去几十年南海陆陆续续地出现各种争端,这种突出我者与他者差别的争端不断强化着渔民群体作为南海守卫者的身份认同以及对保护祖国领土完整的国家认同情感。南海争端并没有打倒中国渔民耕海的勇气,反而不断强化着渔民自身对南海“家园”的认识和想象。近年来,随着中国国力的增强和海洋意识的提升,海军逐渐开始驻扎南沙群岛与安排渔民上岛居住,这为海南渔民提供了更安全的保障,也让渔民深刻认识到祖国强大的重要性。国家强力赶走外国势力,既是对渔民的保护,更让渔民认识到南海诸岛及其附近海域并不是公海,而是具有边界的中国固有领海。总体而言,渔民对南海的家园想象通过外界冲突事件等多层次影响得到不断强化,进一步深化国家认同并折射出其“家国情怀”。

“南沙保卫战发生在1988 年,那一年我26 岁,作为民兵去前线干侦察工作。”“打仗谁都怕,但党和国家让我们上,我们就要保卫祖国,不能后退当逃兵。”

——访谈对象:阿班ZHY

3 结论与讨论

从海洋语境下流动视角出发,以家的地理学理论为基础并结合家文化的内涵,从家的功能、家的情感、家的想象三部分探讨渔民长期耕海过程中生产空间“家”的营建与情感体验。主要得到以下结论:

南海独特的自然条件促使海南渔民形成长时间出海捕捞作业的传统习惯。在长期的耕海过程中,渔民家的情感体验打破物理空间的局限,将家的情感体验从陆上的家屋空间延伸至对渔船生产空间“家”的营建、体验和想象。在家的营建上,渔船是渔民出海的主要物质载体,也是长时间耕海捕鱼的主要场所,因而,渔船类家的功能是渔民家的营建的重要基础。毋庸置疑,渔船本是艰苦劳作的工作场所,是冰冷的物理空间;然而,渔船上的空间设计和物质景观塑造完美地实现了家的功能,这既满足了渔民身体多重感官的类家体验,又集合了吃喝住等多种家庭功能。在渔船的空间设计上,渔船内部具备休息室、厨房、休闲室、冰箱、电视、空调等家固有的生活场所和设备,这些类家的空间设计满足渔民在捕捞生产的同时也可依靠这些场所弥补流动对家的割裂。由此可见,渔船是一个家具齐全的实质空间,通过这些先进设施的保障更好地实现了渔船“家的功能”。同时,在空间内部的物质景观塑造和细致布局也不断强化着渔民“在家”的感觉。此外,渔民在渔船上家的营建不仅受到内部空间的影响,还与流动过程中不同地点有密切关系。相比于流动过程中的飘荡,在各个岛礁的停靠更让人感到舒适。

家的功能可为渔民生产劳作疲惫后补充身体上的养分,赋予生产空间家的意义和内涵。家更是心灵的港湾,能够满足人们的情感需求,是精神依托的重要保障。流动不仅割裂了渔民与家空间上的联系,更使得渔民面临长期离家带来的精神上的空虚和疲惫,这也常常让他们产生思家之情。因此,家的情感体验在渔民耕海过程中便显得尤为重要。流动在南海渔船上的渔民通过长期的相处,以多种方式获得家的情感归属。出海捕鱼是集体活动,渔船上不同渔民之间分工明确。渔民之间会在捕鱼的整个过程分工合作、互相帮助,并通过长期的相处建立深厚的情感联系。渔船作为生产与生活空间的复合体,渔民之间既有着生产过程中的团结合作与帮助,又有着许多其他共同的生活经历、记忆与体验。这些共同的经历不断加深他们之间的情感并产生一种家人般的感觉,满足他们长期离家状态下对家的情感需求。

流动语境下,家的固定位置和边界已逐渐模糊,被赋予更加广阔的范围和丰富的内涵,并可以通过个人或群体的想象而营建。渔民南海生产空间家的体验并不局限于渔船内部,在海上流动过程中他们基于对南海特定区域的认识而获取熟悉感,并对周围环境产生家的想象。长期出海作业的潭门渔民世代依靠南海资源生存生活,他们在渔船上的情感体验都与南海有着紧密的关系。长期的海上作业使得他们对南海的自然、人文景观产生深刻的多重感官记忆,如熟悉岛礁的命名、方位与物产以及感知特定岛礁给予他们心灵上的安稳和轻松。此外,南海争端事件促使海南渔民敏锐察觉到海域的范围和边界,并不断强化着他们的身份和国家认同。这些独特的地方性知识逐渐使得渔民产生对南海的归属感和安全感,渔民在南海周期性的家的体验挑战了传统家的定义,并赋予南海“祖宗海”的家园想象。

自古以来,中华民族中家的概念就具有多重的含义,“四海为家”“家国情怀”无不体现出家范围的广阔性和内涵的丰富性。潭门渔民在南海上“家”的营建和想象是千千万万中国渔民南海耕耘情感体验的一个缩影。以往家的地理学研究多集中于陆地流动对家的影响,研究对象多为城市居民,并多局限于常规住所。本文从渔民群体生产空间中的日常实践出发,探索他们利用渔船及海洋周边环境进行“家”的营建和情感体验,从海洋流动视角探讨流动中渔民在不同场所中“家”体验的多重影响因素。本文还明晰了生产空间和家的内在联系,提出生产空间同样可以成为家营建的重要场所,同时将中华民族“家”的多重内涵与家的地理学理论相结合,关注渔民群体在南海的“家国情怀”,在一定程度上丰富了家的地理学研究内涵,拓展了海洋文化地理研究。