妈祖文化在新加坡的传播与发展研究*

林明太

妈祖文化肇始于宋元时期,兴盛于明清,是中国沿海地区主要的民间信仰之一,随着海上丝绸之路的拓展而流布海外。伴随中国移民而来的妈祖文化在新加坡生根发芽,成为移民相互之间及与移民中国家乡间紧密联系的纽带和桥梁,产生了广泛的影响力。

一、新加坡妈祖文化的现状

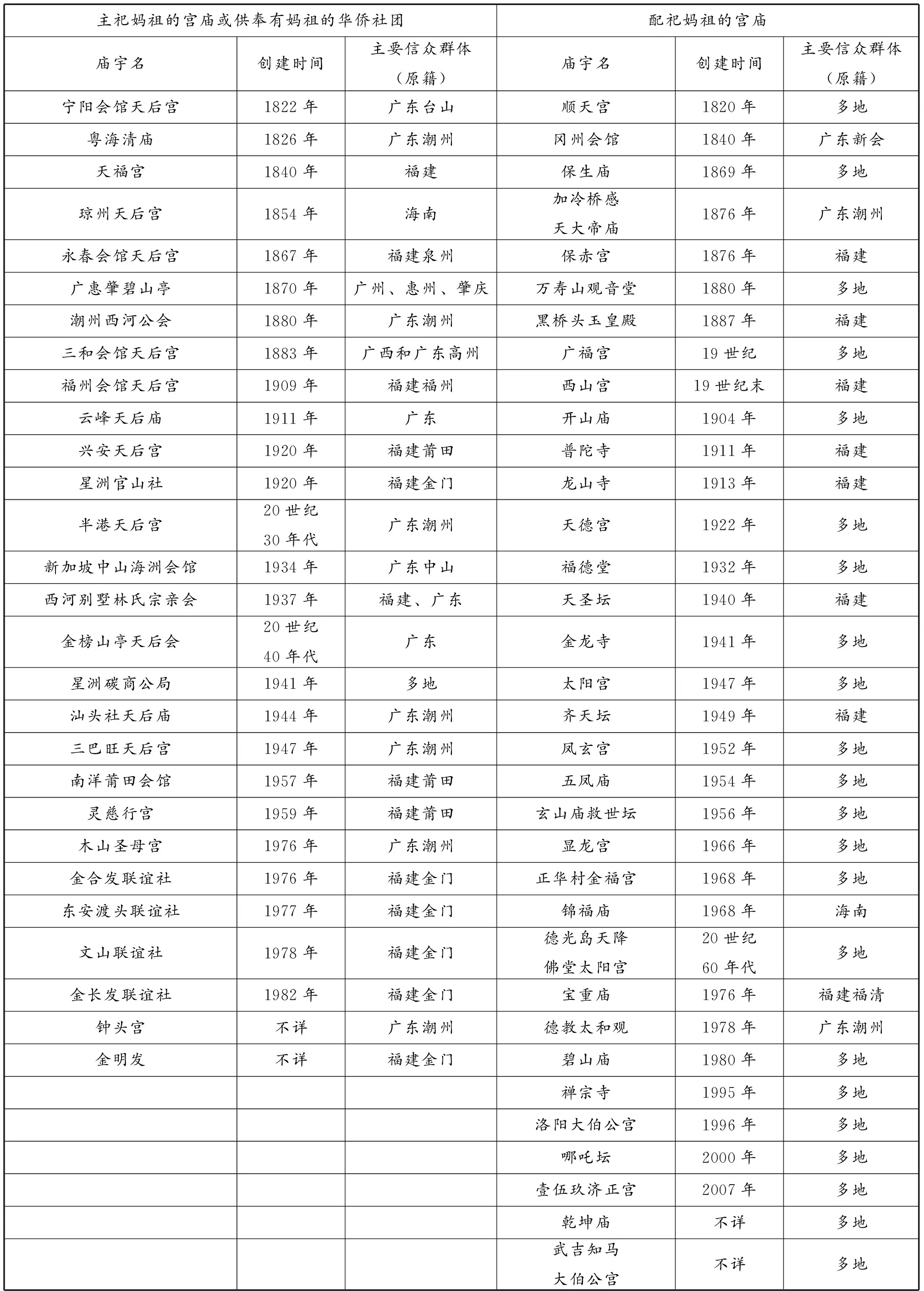

妈祖是新加坡民众普遍敬仰的神明。庙宇是信众供奉神明的场所,也是民间信仰的具体载体和直观体现。考察供奉妈祖的宫庙数量与分布(参见表1),可以对新加坡的妈祖文化现状有初步印象。

据表1可知,新加坡现存最古老的主祀妈祖的庙宇为宁阳会馆天后宫,始建于1822年,之后主祀妈祖的宫庙就纷纷涌现。事实上,在此之前,妈祖信仰就已传播至新加坡。据柯木林调查显示,早在嘉庆十五年(1810)已有移民在天福宫现址设坛奉祀妈祖。发展至今,新加坡国内现存的主祀妈祖宫庙28座,最后建的都已经有着近四十年历史。与之相对,新加坡还有很多不是以妈祖为主神但配祀有妈祖的庙宇,此类庙宇数量远多于主祀妈祖的庙宇。这说明妈祖信仰在新加坡国内确实有着十分崇高的地位与广泛的影响力,是当地华族群体所信奉主要神祗之一。这些以妈祖为主神或配祀有妈祖的庙宇,主要属于福建、潮州、广府(如台山、中山等地)、海南、广西等方言群体,“具有鲜明的社群化特征”。这从侧面反映了中、新两国的妈祖信仰所具有的紧密联系性与一脉相承性。

表1 新加坡国内主祀和配祀妈祖的宫庙及供奉妈祖的华侨社团汇总表(6)资料来源:李天锡《试述新加坡华侨华人妈祖信仰的传播及其影响》,《八桂侨刊》2008年第3期;曾玲《社群边界内的“神明”:移民时代的新加坡妈祖信仰研究》;许源泰、曾伟《论妈祖信仰的国际化与地方化——以新加坡妈祖信仰为例》,《妈祖文化研究》2017年第3期;徐李颖《新加坡妈祖信仰的“社群化”与“一体多面性”——对地缘、血缘和业缘性社群的个案考察》,马来西亚:《妈祖文化国际研讨会论文集》2005年;萧作鸣等《庙宇文化》(第二卷),新加坡:新明日报出版社2007年,第72-85页;萧作鸣等《庙宇文化》(第三卷),新加坡:新明日报出版社2009年,第33-39页;林纬毅、蔡桂芳《妈祖信仰与新加坡金门宗乡会——兼论妈祖精神在21世纪海上丝路建设中的意义》,《妈祖文化研究》2018年第1期。

同时,还可以发现不少妈祖庙宇与基于地缘、血缘或业缘关系而建立起来的华侨社团有着紧密联系。一般而言,新加坡的华侨社团,都是由相同祖籍、相同姓氏或相同职业的华侨群体创立的。基于祖籍地或姓氏而建立的社团被称为“宗亲会馆”,基于职业建立的社团被称为“公会”。宗亲会馆领导与管理的妈祖庙宇有天福宫、粤海清庙、琼州天后宫等。供奉有妈祖金身、将妈祖视为本行业保护神的业缘性公会,则主要有电船公会、摩多船主公会、文山联谊社、星洲炭商公局、新加坡材炭出入口商会等一些与航运业、造船业相关的社团。业缘性公会将妈祖供奉起来以祈求生意兴隆、海路畅通,从而为妈祖增添了“行业神”“商业神”的职能与属性。有的公会则把办公地点设在宫庙或者把妈祖金身供奉在办公地点,其代表主要有福州会馆、新加坡中山海洲会馆等一些同乡会馆,以及如“林氏大宗祠九龙堂家族自治会”“西河别墅”等一些新加坡林姓华侨所建立的“宗族性团体”。此类“馆庙二位一体”的管理模式被学者称为“会馆庙宇结合体结构”。其表明新加坡的华侨社团在妈祖信仰的继承、发展、在地化过程中,扮演着十分重要的角色。

除上述与华侨社团有着密切联系的妈祖庙宇外,新加坡还有一些庙宇是通过“分炉”方式建立的。如金榜山亭天后会正是分炉自1911年创办的云峰天后庙;灵慈行宫则是自莆田萩芦洪南村的灵慈宫分炉而来。此种建庙方式推动了妈祖信仰在新加坡的传播发展,促进了两国间的妈祖文化交流。

二、妈祖文化在新加坡传播 发展的路径与机制分析

(一)新加坡开埠前妈祖信仰文化伴随着闽粤移民海路迁移播撒至新加坡

新加坡地处东南亚交通要冲,在中国史书中被称为“龙牙门”或“淡马锡”。自宋元之后,中国沿海民众就开始向海外迁移,据学者研究,至少在元代时,新加坡就有了中国移民的踪迹。元代的汪大渊在《岛夷志略》中提到“龙牙门”地区“男女兼中国人居之”。高伟浓也认为早在新加坡的开埠先驱托马斯·斯坦福·莱佛士于1819年登上新加坡之前,这里就已居住有一些种植甘蜜的华侨。移民背井离乡,历经波涛前往新加坡,前途未卜,为求平安,多会随身供奉家乡神祇,以期护佑。故而妈祖信仰伴随着闽粤移民播撒至新加坡。据蔡桂芳、林纬毅等研究,上述在新加坡种植甘蜜的华侨,都是从汕头樟林古港迁徙而来的潮州人,在1738年左右他们在林泮带领下在“山仔顶”(今新加坡南干拿路,是当时潮籍华侨聚居地)建立了一个妈祖神坛,这个神坛即是今日新加坡著名庙宇粤海清庙的前身。可见,早在新加坡开埠之前,妈祖信仰就已随着闽粤移民的海上迁移活动而传播至当地,并开始在当地扎根,为日后妈祖信仰的传播打下了坚实基础。

(二)新加坡开埠后妈祖信仰文化随众多华工移民漂洋过海进一步移播新加坡

英国人于1819年取得新加坡治理权,首任新加坡总督莱佛士将新加坡开辟为自由港,致力于吸引商船前来贸易,并实施“积极招募华工”政策,使得大批华工前来。据统计,当莱佛士1819年踏上新加坡时,那里只居住着30个华侨;至1821年,当地的华侨人数升到了1150人;到了1834年,华侨人口数已超过10000人;1860年英国根据《北京条约》而获得了从中国“合法招募华工”的特权,新加坡的华人人口数目激增至5万余人,成为新加坡人口之大多数,占总人口之61.3%;至1901年,华人人口数又上升到 了十六万多人。这些大规模涌进来的华工移民中约40%是福建人,20%是潮州人,20%是广府人。这些闽粤沿海民众的大规模迁入,使得妈祖信仰文化再次大规模漂洋过海移播到新加坡,并基本奠定了今天新加坡妈祖信仰文化的规模和内容。

(三)19世纪至20世纪60年代福建帮华商崛起极大推动了妈祖文化在新加坡的传播发展

新加坡妈祖信仰文化的传播发展亦与华商群体的推动有着十分紧密的联系。在华人华侨内部,因语言、风俗习惯等方面的差异,形成了福建帮(海峡侨生是从马六甲移民南来的漳泉人后裔,故海峡侨生也应纳入福建籍)、潮州帮、广府帮、客家帮、琼州帮等不同帮群。其中以福建帮人口最多。福建帮主要从事转口贸易,潮州帮主要种植甘蜜和胡椒,广府帮、客家帮、琼州帮主要分布于手工业、建筑业、农业等行业之中,其中以福建帮的经济力量最强。妈祖信仰在新加坡的崛起就与福建帮的崛起紧密相关。以妈祖为主祀神的天福宫即为福建帮领袖陈笃生所倡议创建的。天福宫在祭祀妈祖的基本功能之外,更是当时新加坡华族领袖的总机构,极大推动了妈祖信仰文化在新加坡的传播发展。这在天福宫所藏的匾额中有着极佳体现。悬挂于天福宫妈祖正殿的“波靖南溟”系出自光绪帝之御笔;另有“泽被功敷”和“显彻幽明”匾分别是十九世纪新加坡华人侨领陈笃生和中国派驻新加坡第一位领事左秉隆所献。由此可见天福宫及妈祖信仰文化的巨大影响力。

(四)新加坡建国后妈祖信仰文化受经济条件变化和佛教文化竞争等因素影响地位有所下降

1965年新加坡建国后,随着经济逐渐发展,一方面新加坡华人生活状态发生较大改变。最初闽粤沿海移民渡海前来,风波险恶,故有求于妈祖。到达后生活趋于稳定,特别是经历了一代又一代的繁衍生息,移民的后代无须蹈波涉险,故逐渐转向于大伯公、九皇爷、关帝圣君等陆地神明,以海上守护神著称的妈祖信仰便淡出民众视线,或者以镇宅神明的形象出现。时代变迁带来生活条件变化,也影响了妈祖信仰文化在一些行业公会的发展。以炭商宫为例,其是新加坡唯一由行业公会所设立的妈祖宫庙,乃炭商公局所建。之所以将妈祖列为主神祭拜,是因为最初新加坡炭商将炭窑设在印度尼西亚,需通过海运进行运输和销售,风险较高,故商人们建立炭商宫祈求妈祖保佑。但由于新加坡经济转型和政策转变,如1970年代开始新加坡组屋、熟食中心建立,改变了人们的烹饪、生活方式,煤电取代火炭;又如新加坡政府不发营业执照给炭商在新组商店营业等,使得火炭行业渐趋衰落,从而导致炭商宫从1990年开始取消了演戏酬神等妈祖信俗活动,影响力逐渐降低。另一方面,新加坡寸土寸金,许多原本是宫殿式的庙宇建筑物被拆掉而改造成为高层的新式大厦,以便出租带来经济收益,或者为会员提供更多活动空间。此种改变使得天后宫成为会馆的附属单位,附设于会馆建筑物内,无形中,崇祀妈祖的活动也慢慢只局限于该会会员或操同一方言的同乡之中,影响力持续下降。

此外,佛教信仰特别是观世音信仰在新加坡的传播发展也挤占了妈祖信仰的空间。自20世纪初,新加坡就开始经受汉传佛教的影响,其传承来自于厦门南普陀和泉州开元寺,主要是转道法师和宏船法师予以推动。这些高僧有组织性地通过佛教化的“慈善、教育、文化”三大生命圈推动新加坡佛教的发展,成效巨大,发展了大批信众。新加坡独立建国后,新加坡人民行动党政府于20世纪80年代施行宗教教育政策,又给予了佛教律义与世俗教育相融汇的机遇,提升了新加坡民众对于佛教的认识,也为佛教融入新加坡社会创造了有利的发展条件。正是在这种背景下,佛教在20世纪末成为新加坡华人的最主要宗教信仰,佛教信众人数的增幅也是最高的。观世音菩萨多以大慈大悲、救苦救难的女性形象出现,其知名度、普及度远高于同为女性的妈祖;加之两者之间既有神格高低之分,又有形象、性质交叉重叠之故,且观世音菩萨灵力所涵盖之范围更广,更能适应新时代下新加坡民众的情感诉求。故偏向于道教系统的妈祖的功能在很大程度上已被观世音菩萨所代替。

(五)近年中新民间妈祖文化交流使新加坡妈祖信仰文化影响力有所恢复与回升

近年,随中国“一带一路”倡议提出后,妈祖文化作为海上丝绸之路沿线国家地区交流交往的纽带桥梁作用得以充分发挥,中国与新加坡的民间妈祖文化交流逐渐频繁起来,如:2015年11月23日,新加坡汕头社天后庙主席杨荣基携50名信众,赴妈祖故里湄洲妈祖祖庙谒祖进香。2016年3月28日,新加坡道教总会会长陈添来及一行65人,前往湄洲妈祖祖庙朝圣参访进香。2016年10月21日-25日,中国山东省青岛市妈祖文化联谊会赵起良会长一行应邀参加新加坡“萬天大将军开光 天上圣母祈福”仪式,开启了青岛妈祖文化与新加坡交流的新篇章。2017年7月1-7日,中国福建省莆田市湄洲妈祖祖庙赴马来西亚、新加坡开展“妈祖下南洋·重走海丝路”暨中马、中新妈祖文化交流活动,湄洲妈祖在新加坡陆续巡游多家妈祖宫庙机构,最后驻跸在新加坡福建会馆天福宫,所到之处,当地组织舞龙舞狮队、锣鼓队,与湄洲妈祖一起巡游。2017年9月23日,中国福建省莆田贤良港天后祖祠董事会与莆田文峰天后宫管委会应新加坡韭菜芭城隍庙及各地妈祖宫庙之邀请,进行为时一周的妈祖文化交流活动,先后与新加坡韭菜芭城隍庙、海南会馆、琼州天后宫、福建会馆天福宫等进行了妈祖文化交流活动。2018年5月7日,新加坡正华村金福宫主席吴亚才一行60人,首次回湄洲妈祖祖庙开展为期5天4夜的谒祖进香之旅。2018年7月6日-17日,福建省莆仙戏剧院创作的新编传奇剧莆仙戏《海神妈祖》剧组赴新加坡、马来西亚开展文化交流巡演活动。2018年11月,福建霞浦县松山天后行宫的妈祖金身到新加坡巡安5天,并与天福宫、兴安会馆天后宫、福州会馆天后宫等宫庙开展联谊交流。2018年9月11日至18日,莆田学院校长宋建晓率队一行3人赴新加坡考察调研妈祖文化、莆仙文化在海外的传承发展,考察期间,先后与新加坡的兴安会馆、莆中高平公会、莆田会馆、兴安天后宫、琼州会馆天后宫、天福宫等妈祖宫庙负责人进行深入交流。2019年3月10日,新加坡万天府与台湾宜兰鹿安宫、台北松山奉天宫的妈祖信众联合来到“妈祖故里”湄洲岛朝圣妈祖,谒祖进香。2019年3月13日新加坡万天府与福建省妈祖文化促进会、厦门市两岸妈祖文化交流协会负责人联合赴漳州乌石天后宫会香交流。新加坡万天府自2004年以来,每年都来乌石天后宫参香,至今已是16个年头,彼此宫谊深厚。2020年以后由于疫情,中新民间妈祖文化交流活动不得不暂停。中新这些频繁的民间妈祖文化交流使众多新加坡妈祖宫庙信俗活动重新活跃起来,并唤起一些信众的历史记忆,重新参与了妈祖信俗活动,妈祖信仰文化在新加坡的影响力有所恢复和回升。

三、妈祖文化在新加坡传播发展的主要特征

(一)新加坡妈祖文化与地缘群体互为依托、互相促进、共同发展

地缘群体在新加坡华人华侨传播妈祖信俗文化过程中发挥了重要作用,妈祖信仰文化在传播过程中反过来也促进了地缘群体的团结发展。新加坡地理位置优越,是东南亚地区的优良港口,吸引许多华商前往经商贸易,他们沿中国沿海地区乘船或经中南半岛、马来半岛再乘船南下,经历多天海上漂泊方才抵达新加坡。他们往往在起航之前,便会将妈祖神像安放在船舶中供奉,在漫长旅途中建立起相互间深厚的同乡情谊。华商乘船抵达新加坡之后,感念天后庇佑,往往建立宫庙主祀妈祖这一航海保护神,并多以关帝、观音等神明陪祀。华商通常按照地域及持相同方言形成互相帮助的帮群及各类团体,如:福建帮、潮州帮、海南琼州帮、广府帮、客家帮等。这些地缘群体皆建立各自的天后宫主祀妈祖,然后以天后宫作为其组织的雏形,以妈祖神缘来维系各自地缘关系,在此基础上形成地域性会馆。新加坡诸多祭祀天后的会馆及各类社群组织中,天福宫、粤海清庙、琼州天后宫在华人社会中影响力较大。天后宫作为新加坡华人移民的妈祖信仰中心,是新加坡华人纪念先祖、进行文化交流的重要场所,担当了救苦济贫、救死扶伤、丰富民众文化生活的重要角色。它使当地华侨华人在经济、生活上获得更多认同感和支持。华侨华人通过妈祖信俗的仪式活动,以具有地缘性质的华侨会馆、具有血缘性质的宗祠和具有神缘性质的天后宫庙为平台,将海外华侨凝聚成一个整体,获得身份与文化方面的认同。

(二)新加坡许多同业公会将妈祖奉为行业保护神

19世纪,华商抵达新加坡后,大多从事船员、航海贸易商或与航海有一定关联的职业。这些职业对祈求海神妈祖的护佑有重大需求,因此在新加坡由这些职业形成的同业公会如当时新加坡的驳船公会、红灯码头的电船公会、摩多船主公会等都将妈祖奉为行业保护神,在行业组织办公场所均供奉妈祖、崇祀妈祖。当时华人炭商组成的行业公会星洲炭商公局还在会所中专门建立妈祖宫庙“炭商宫”来奉祀妈祖,他们祈求妈祖护佑他们平安顺利通过海路,将在印尼炭窑生产的炭运往新加坡,祈求航程平顺,生意兴隆。妈祖成为新加坡华人炭商的共同保护神。当然后来由于经济条件变化,生活水平提高,火炭使用被取代,炭商行业几乎不存在了,同业公会唯一的妈祖宫庙“炭商宫”受到很大影响,但在许多与航海有关的同业公会依然奉妈祖为保护神,护佑行业发展顺利。许多与航海没有关系的华人企业和行业及个人经过延续变化也将妈祖奉为商业保护神和平安守护神,如:目前新加坡许多华人在出行的现代交通工具上都挂有妈祖神像或香袋,希望妈祖能够保佑自己出行平安。当地许多出租车司机们都会将妈祖神像戴在身边,祈盼生意得到妈祖的保佑。

(三)妈祖信俗活动持续开展维系了新加坡华人对中华传统文化的认同和传承发展

妈祖文化是集中华儒释道文化和海洋文化大成的活态文化,具有极强的民间性和传承性。新加坡当地诸多华人通过参与妈祖信俗活动和建立会馆组织等方式不断维系中华传统文化认同和传承发展,通过妈祖信仰凝聚共同体意识,应对解决跨文化带来的文化调适问题。新加坡每年都会举行大型妈祖信俗文化活动,包括妈祖元宵、妈祖诞辰和妈祖升天纪念等节庆。按照惯例,祭典仪式结束之后,还会举行妈祖巡游、舞龙、舞狮、摆棕轿、耍刀轿、舞凉伞等民俗表演,场面壮观,热闹非凡。新加坡当地的每个妈祖宫庙各有其活动范围,要将妈祖神像抬到其辖境范围,再由各家各户在门前设香案迎接。除烧香外,人们还需以米糕和斋菜供奉,放鞭炮庆贺,整个过程井然有序,前来祭拜的人士络绎不绝。新加坡华人华侨虽然根据地域不同而区分为海南人、广东人、广西人、福建人等不同群体,但都以妈祖作为崇祀对象。妈祖信俗文化具备很强的包容性,既可以满足民众内心抗灾御患的诉求,又融合了中国传统文化中儒、道、佛等成分,其通过活动在华人华侨心理层面的传播,进一步增强了海外华人华侨对中华传统文化的认同感。妈祖信俗文化在传播演化过程中,其所带有浓厚的中华传统文化元素和乡土文化意蕴为新加坡社会的文化多元性注入了新的活力,人们亦可借此窥见新加坡的历史变迁、人文情怀以及社会生活等诸多方面的状况。

(四)新加坡妈祖文化体现海峡两岸民众同根同源的文化特质

自19世纪后,台湾岛与金门岛也多有民众移居新加坡。当时东南沿海“地不足于耕,其无业者多散之外洋”。金门岛、台湾岛民众途经厦门前往新加坡。抵达新加坡的金门岛移民、台湾岛移民与来自厦门的移民以地缘、血缘为纽带,以从家乡带至当地的妈祖作为联系同业同乡、构建共同记忆的媒介,成为宗亲群体,相互照顾。他们在当地建立了多个宗亲会,其中崇祀妈祖的有文山联谊社、金合发联谊社、星洲官山社、金长发联谊社、东安渡头联谊社、金明发联谊社等宗亲会。这些宗亲会以妈祖信仰文化作为精神寄托,常以庆祝妈祖诞辰的名义筹集资金联络乡谊,共同传承中华传统文化。1996年,文山联谊社与南洋方氏总会联合组团访问台湾、金门、厦门,共同返乡祭祖,谒祖进香。来自金门、厦门、台湾岛赴新加坡的海峡两岸华人华侨为了谋生历经艰险,不仅以自身的坚忍在域外立足,亦基于神缘、地缘、亲缘等因素团结彼此,增进了当地海峡两岸华人华侨对中华民族的认同感。

(五)新加坡妈祖神祇功能由单一逐渐演变为多元

妈祖信仰在新加坡当地传播之初,其神祇功能比较单一,主要是航海保护为主。但随着历史的演变和新加坡华人祖祖辈辈的努力,妈祖信仰范围不断延伸与扩大,其神祇功能也不断丰富。进入当代,随着传统文化向现代文化的转型,新加坡社会文化已经悄然发生了变化。对于妈祖信仰文化,人们开始试图以全新的视角去再审视,并为此得出新的结论,认为妈祖信仰文化已逐步被赋予新的内涵,神祇功能已多样化了。人们把生活中的一切希望和祈求,例如生儿育女,发财致富,消灾祛病,祈求平安等一切美好愿望都寄托在妈祖的身上,妈祖已经由航海保护神逐渐演变为一个多功能的“守护神”,成为一个护佑黎民百姓法力无边的神灵。可以说,妈祖的这些新功能,都是现代人所赋予的,也是妈祖文化继承与创新的一种表现。如今新加坡当地的妈祖信俗活动,除了继承和保留当年从中国传播过来的信俗习惯外,又进一步结合新加坡当地文化,增加了一些新的内容和形式,使妈祖信俗活动更加丰富多彩和更具时代性及在地化特征。

四、加强妈祖文化在新加坡 传播与发展的对策与建议

新加坡华侨华人是海上丝绸之路经贸、文化交流往来的参与者、建设者和见证者,他们从家乡带过来的妈祖文化依然保留了中华海洋文化和民间文化的本质特征,成为新加坡华人社会中最重要的民间信仰文化之一,成为与中国文化交流的重要载体和纽带。如今,新加坡许多历史悠久的妈祖宫庙已被列为国家古迹,其每年所举办的各种信俗活动,也成为“妈祖信俗”世界非物质文化遗产的重要组成部分。为此,我们应当以妈祖文化为纽带,积极为中新两国在文化、旅游、商业等领域的多元合作提供服务。

(一)增强新加坡侨胞的故土记忆与认同感,恢复妈祖文化影响面、覆盖面

在拓展与新加坡侨团联系交往过程中,要充分发挥闽粤籍华侨在新加坡数量庞大、经济实力雄厚、社团众多、影响力较大的优势,以参与“世界妈祖文化论坛”等妈祖文化活动名义邀请他们回家乡考察访问,向他们展示家乡丰富的历史文化和现代建设变化,增强他们的故土记忆与文化认同感。同时,积极为新加坡华人华侨搭建寻根谒祖的平台,加强与家乡的联系。通过交流来往和对故土记忆认同,逐渐恢复妈祖文化在新加坡的影响面和覆盖面,从而为中新两国以妈祖文化为纽带加强一带一路建设合作提供服务。

(二)加大妈祖文化交流力度,提高新生代华侨对妈祖文化的认同感

应当以新加坡各类妈祖宫庙、妈祖社团组织、联谊会为依托,增进中新两国民间妈祖宫庙、社团组织之间的联络与合作,开展诸如“妈祖下南洋、重走海丝路”等丰富多彩的妈祖文化交流活动、信俗活动,吸引新加坡新生代的华裔群体积极参与。通过参与妈祖文化交流活动,充分感受妈祖文化所传递的“立德、行善、大爱”妈祖精神和浓郁的中华传统文化内涵,从而提高对妈祖文化的认同,成为妈祖文化的传承者。

(三)发展妈祖文化旅游产业,扩大妈祖文化影响力

妈祖文化是中华海洋文化典型代表,蕴含了“敢闯、敢拼”精神内涵,培养了一代又一代海外移民开括进取的精神,从最初的近海捕捞、围海造田到后来的商业贸易,无一不是华人祖祖辈辈顽强进取的结果。而这种大无畏精神是当今社会所需要的,也是新加坡社会发展所需要的。由此,新加坡发展妈祖文化旅游产业,能引导当地人们勇于发现世界,改善世界,拓展传统妈祖文化地缘、人缘、业缘,可以与周边国家的妈祖文化旅游线路进行组合开发跨国多主题的妈祖文化旅游产品,带动新加坡旅游产业链的发展。发展妈祖文化旅游,还能将妈祖文化打造成一张具有新加坡当地特色的文化名片,引领世人更好的了解新加坡妈祖文化,了解新加坡的华人华侨历史与现在,不断扩大妈祖文化的影响力。

总之,妈祖文化作为中新两地人民共同拥有的精神财富,是两国友好交往、和平相处的历史见证,也是古代海上丝绸之路繁荣发展带来包括妈祖文化在内的中华文化海外传播的硕果。在当今世界大融合发展的背景下,应该重新挖掘妈祖文化的价值,发扬妈祖“立德、行善、大爱”的精神,以妈祖文化为纽带积极推动两国人民继续交流合作,实现“民心相通”,促进地区的和平、稳定与发展。