丁苯酞对急性脑梗死患者NIHSS 及血液流变学的影响

张 蓉 ,宋兴菊 ,段琳 ,李倩 ,陈旭

(1)昆明市第二人民医院神经内科;2)神经外科,云南 昆明 650201)

临床中,脑梗死主要是指受多种原因的影响致使脑组织供血不足,进而导致其出现缺氧、缺血性坏死,并伴随神经功能损伤的情况[1]。在世界范围内,急性脑梗死属于一种较为普遍的脑血管类疾病,经调查显示,该疾病发病率在近年来呈递增趋势,约为脑血管疾病的70%[2]。在我国,急性脑梗死发病率也相对较高,且该疾病致死率约为13%,致残率高达50%,且极易复发,对人们的身体健康和生命安全造成严重威胁[3−4]。治疗急性脑梗死患者主要是以避免血栓进展、缩减梗死范围及并发症预防等措施为主,其中主要是以营养神经、抗血小板聚集及稳定斑块类的药物为主[5]。但经临床实践显示,上述方案治疗时单纯采用的效果并不理想,且患者不良反应情况较多,导致其存在一定局限[6]。丁苯酞则能够对脑梗死患者脑缺血区灌注情况得到明显改善,从而达到较好的治疗效果,但有关其具体应用报道则较少[7−8]。因此,本研究对2020 年3 月至2021年4 月昆明市第二人民医院神经内科急性脑梗死患者采用丁苯酞治疗的效果进行探讨,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

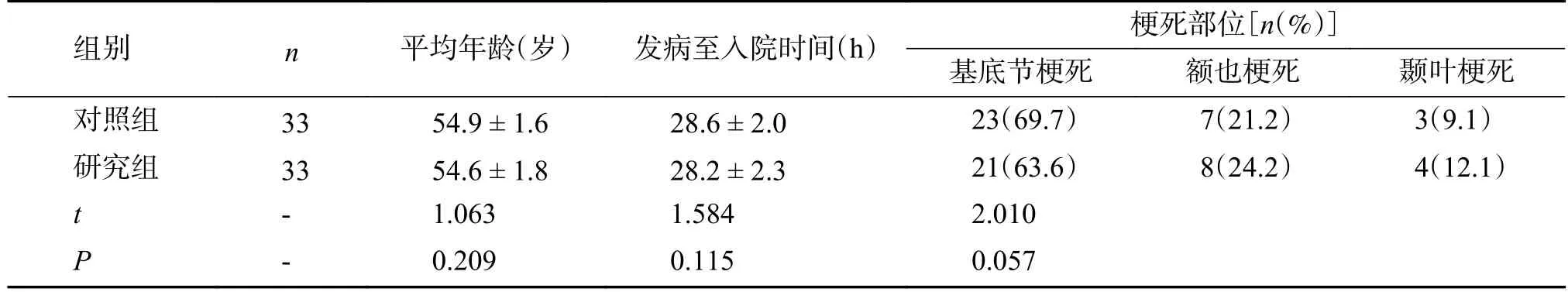

选取昆明市第二人民医院神经内科2020 年3月至2021 年4 月医院接收的66 例急性脑梗死患者,采用数字随机表法分为研究组和对照组。纳入标准[9]:(1)符合急性脑梗死临床诊断,且符合以下条件:经头部CT 或MRI 检查证实;发病时间≤48 h;均为单侧发病;美国国立卫生研究院卒中量表[10−11](national institute of health stroke scale,NIHSS)评分在5~20 之间;(2)在入院治疗前,从未接受过抗凝及溶栓治疗;(3)家属与患者知情且同意本次研究。排除标准[12]:(1)伴有严重感染性及免疫性疾病;(2)存在恶性肿瘤;(3)颅内伴严重病变,且NIHSS≥23 分;(4)依从性较差及精神类疾病。本研究经医院伦理委员会许可下进行。对2 组性别、年龄、病程及梗死部位进行统计学比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2 组患者一般资料比较( )Tab.1 Comparison of general data between the two groups( )

表1 2 组患者一般资料比较( )Tab.1 Comparison of general data between the two groups( )

1.2 研究方法

对照组采取常规基础治疗,具体为:依达拉奉(生产厂家:华润双鹤药业有限公司,国药准字H20130051)30 mg/次,2 次/d,静脉滴注;阿司匹林肠溶片(生产厂家:青海制药厂,国药准字H63020201)100 mg/(次·d);阿托伐他汀钙(生产厂家:天方药业,国药准字 H20051984)20 mg/(次·d),上述2 种药物均为口服给药,同时,依据患者具体情况采取针对性的抗感染、护胃及脱水治疗,总治疗时间14 d。

研究组在对照组常规治疗基础上联合丁苯酞进行治疗,(生产厂家:恩必普药业有限公司,国药准字H20100041)治疗,用药剂量25 mg/次,2 次/d,静脉滴注给药,治疗时间与对照组相同。

1.3 观察指标

(1)记录2 组显效、好转、无效例数,汇总后计算总有效率,疗效评估利用美国国立卫生院卒中量表[13](NIHSS)进行判定,若该量表评分减低90%以上则为显效,评分减低50%~89%为好转,评分减低50%以内,甚至病情加重为无效;总有效率=(显效例数+好转例数)/总例数×100% ;(2)记录2 组NHISS 评分与Barthel 评分[14−15],治疗前、后的神经功能缺损情况及日常生活能力,前者借助NHISS 量表进行判定,总分42 分,分值越高表明患者神经功能缺损情况更加严重;后者借助日常生活功能Barthel 指数对患者的穿衣、上下楼梯及步行等11 项内容进行评估,总分100 分,分值与日常生活功能呈正比;(3)记录2组血液流变学指标,治疗前、后的血液流变学,分别抽取2 组3 mL 空腹静脉血,借助全自动血液流变快速检测仪对患者的全血比黏度、血浆比黏度、红细胞压积与血小板聚集率4 项进行检测;记录2 组不良反应,包含恶心、呕吐及皮疹,汇总数据后计算不良反应发生率[不良反应发生率=(恶心例数+呕吐例数+皮疹例数)/总例数×100%]。

1.4 统计学处理

应用SPSS21.0 软件对数据分析,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以()表示,组间对比采用独立样本t检验,组内对比应用重复测量方差分析;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

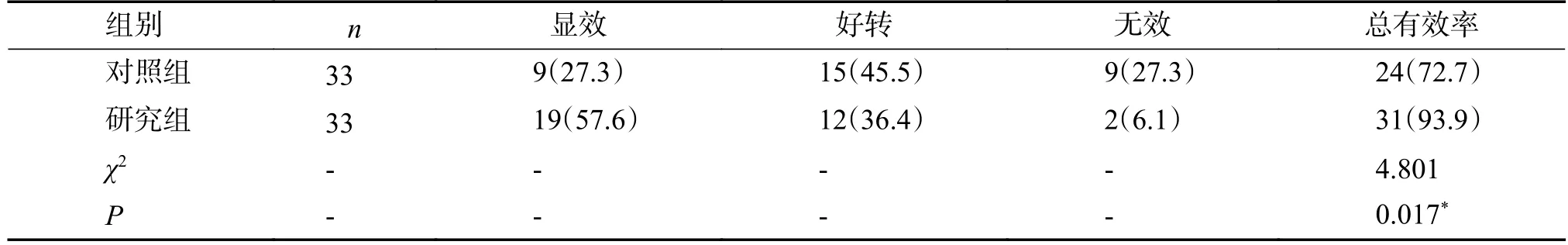

2.1 2 组患者疗效对比

研究组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2 组患者疗效对比[n(%)]Tab.2 Comparison of efficacy between the two groups [n(%)]

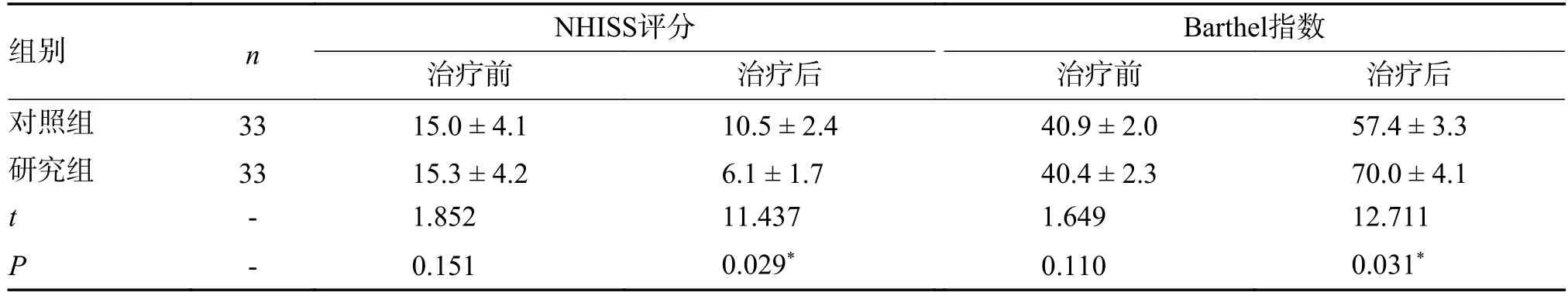

2.2 2 组患者NHISS 评分与Barthel 指数对比

治疗后,研究组NHISS 评分低于对照组,Barthel 指数高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 2 组的NHISS 评分与Barthel 指数对比[( )分]Tab.3 Comparison of NHISS score and barthel index between the two groups [( )scores]

表3 2 组的NHISS 评分与Barthel 指数对比[( )分]Tab.3 Comparison of NHISS score and barthel index between the two groups [( )scores]

*P <0.05。

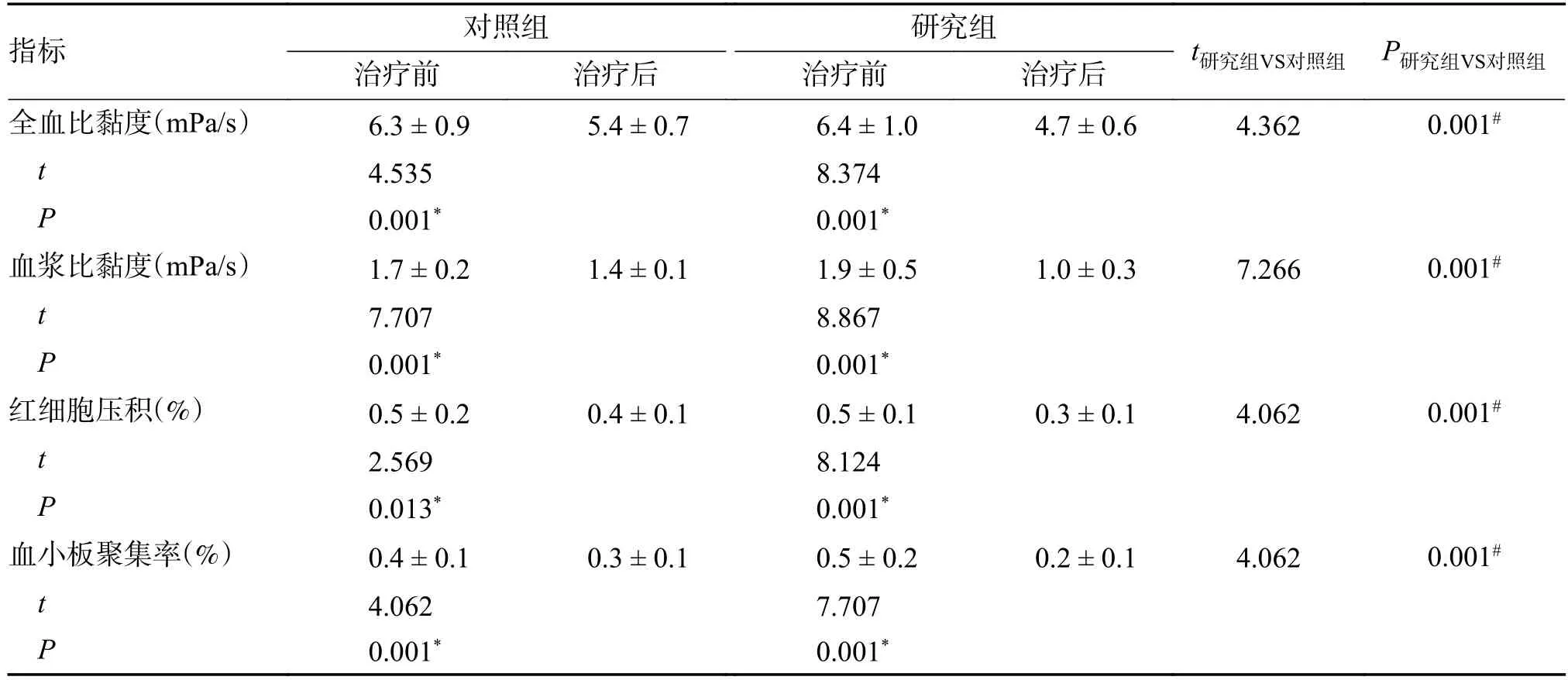

2.3 2 组患者血液流变学指标对比

治疗后,研究组血液流变学指标(全血比黏度、血浆比黏度、红细胞压积、血小板聚集率)均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 2 组患者血液流变学指标对比( )Tab.4 Comparison of hemorheology indexes between the two groups( )

表4 2 组患者血液流变学指标对比( )Tab.4 Comparison of hemorheology indexes between the two groups( )

组内比较,*P <0.05;组间比较,#P <0.05。

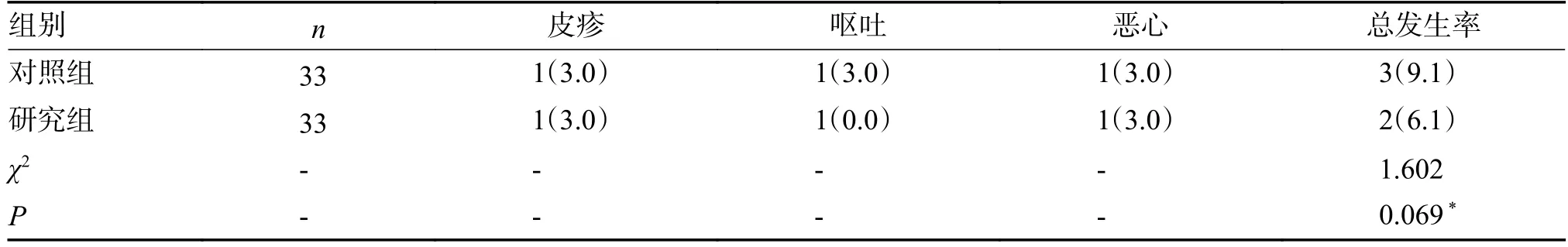

2.4 2 组患者不良反应发生率对比

治疗后,研究组不良反应率(皮疹、呕吐、恶心)与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 2 组患者不良反应发生率对比[n(%)]Tab.5 Comparison of incidence of adverse reactions between the two groups [n(%)]

3 讨论

急性脑梗死主要是指机体存在的脑循环功能异常情况,受局部供血障碍情况的影响导致部分脑组织出现缺氧、缺血,进而导致其软化或坏死,该情况的存在会对机体的神经功能造成不同程度的损伤,同时又被称为缺血性卒中[16]。近年来,受多种因素的影响导致该疾病发病率呈明显递增,其特点具有发病比较急、病情发展迅速及预后比较差,已经严重威胁到患者身体健康以及生命安全[17]。急性脑梗死病发原因较为复杂,部分学者认为该疾病的发生与血管壁血液流变学、血清细胞因子等多种因素有关[18−19]。临床中针对该疾病若不能采取及时、有效的治疗方案,伴随疾病进展,甚至会诱发患者昏迷及瘫痪情况出现,且其并发症发生率相对较高[20]。因此,选取一种合理、有效且安全性较高的治疗方案,是目前临床工作者关注的重点内容[21]。

目前,针对急性脑梗死患者主要是以及时进行脑室窗内的溶栓治疗为主,但该项治疗对时间窗具有严格限制,进而极易错过最佳治疗时机[22−23]。针对上述患者,则主要是以清除自由基、作用营养神经、抗凝等等常规治疗为主,其中依达拉奉是应用较为广泛的一种药物,该药物能够使得机体氧化酶活性降低,加速前列环素生成[24]。但是,上述方案的应用虽具备一定效果,但总体药物起效较慢,且极易导致疾病迁延,进而引发多种后遗症,如肢体与意识障碍,从而使得在临床应用中存在较多限制[25]。就急性脑梗死患者来说,伴随其脑部缺氧时间的不断延长极易致使其神经细胞发生氧化,导致神经细胞内外环境失衡,进而加重机体神经功能的损伤,而丁苯酞作为临床中的常用药物,能够对大脑缺血、脑血栓形成以及血小板凝聚等疾病的出现进行有效预防[26−27]。与此同时,丁苯酞的应用还能够对人体神经细胞凋亡情况进行有效抑制,使得神经细胞氧化情况得到有效阻止,从而使得因脑梗死对脑组织所导致的损伤情况减轻[28]。将丁苯酞应用于对急性脑梗死患者的治疗中,能够加速大脑微循环重构,使得机体脑水肿情况减轻,同时脑梗死面积减小,进而使得机体脑部组织缺氧缺血的情况得到明显改善,最终加速神经功能改善效果[29]。经本研究显示:研究组总有效率较对照组高;与对照组治疗后比研究组NHISS 评分较低,而Barthel 指数较高,差异有统计学意义(P<0.05)。说明,对急性脑梗死患者采用丁苯酞治疗,其效果较好,有助于改善机体神经功能损伤,且患者日常生活能力得到提升,促进其远期预后[30]。分析该情况可能与化学成分有关,该药物主要是经由芹菜籽中所提取,使得其左旋芹菜甲素的含量相对较高[31−32]。左旋芹菜甲素能够使得脑部缺血区域的代谢功能得到明显提高,缺血区供血血管数量增加,进而对线体发挥其较好的保护功能,并能够对血小板聚集进行抑制,最终达到抑制炎性因子产生、缩减脑梗死面积的目的[33−34]。另外,急性脑梗死的发生还与血糖、血压及血脂等均密切相关,因上述指标异常升高,致使血液流变学出现异常变化,血液黏度升高,导致血液流动性变差,从而诱发局部血液循环障碍及动脉粥样硬化,最终引发脑梗死[35−36]。丁苯酞的应用能够对花生四烯酸与其他代谢产物所介导的病理过程进行有效抑制,微血管痉挛得到解除,抑制血栓与血小板聚集形成,从而使得机体内的脑血管灌注量得到提高,提升机体稳定性,使得缺血脑组织区域内的供血状态维持在较为稳定的状态[37]。经本研究显示:研究组各血液流变学指标均较对照组治疗后低,差异有统计学意义(P<0.05)。说明,将丁苯酞应用于对急性脑梗死患者的治疗中,能够使得机体血液流变学得到明显改善,加速患者预后。最后,本研究发现:2 组不良反应发生率,差异无统计学意义(P>0.05)。说明,将丁苯酞应用对急性脑梗死患者的治疗中,不良反应逐步降低,用药安全。因此,在对急性脑梗死患者的治疗中,在进行常规治疗的同时采取与丁苯酞相结合的方案,该方案应用不仅能够达到较好治疗效果,还能够使得机体神经功能得到改善,日常生活能力逐步提高,可不断改善血液流变学指标,且安全性较高,突显临床价值[38]。此外,本研究是通过对急性脑梗死患者采用丁苯酞治疗,以此探讨对患者神经功能缺损情况及血液流变学的影响,在研究设计和方案制定方面均具备一定的创新性。但是,由于本研究病例数较少以及随访时间较短等方面的限制,使得在结果判定中仍处在一定局限,后期还需通过增加病例数及长期随访等形式,对研究结果加以完善与充实。

综上所述,对急性脑梗死患者采用丁苯酞治疗,效果明显,患者神经功能缺损以及血液流变学指标明显得到改善,且安全性较高,值得应用及推广。