“代行体”戏剧刍议

张长彬 仝婉澄

一、问题的提出

本文所谓“代行”一词,并非一般语境中的代人行使职权之义。我们尝试将其作为一个学术概念提出并使用,与戏剧学中的“代言”相并论,指扮作他者以代其发出动作、行为。作为戏剧学术语的“代言”一词,由王国维提出。在其《曲录》等作品中已出现此词,而引起学界普遍关注的论述则出自《宋元戏曲史》:

现存大曲,皆为叙事体,而非代言体。即有故事,要亦为歌舞戏之一种,未足以当戏曲之名也。

唐代仅有歌舞剧及滑稽剧,至宋金二代而始有纯粹演故事之剧,故虽谓真正之戏剧起于宋代,无不可也。然宋金演剧之结构,虽略如上,而其本则无一存,故当日已有代言体之戏曲否,已不可知。而论真正之戏曲,不能不从元杂剧始也。

元杂剧之视前代戏曲之进步,约而言之,则有二焉。……其二则由叙事体而变为代言体也。宋人大曲,就其现存者观之,皆为叙事体;金之诸宫调,虽有代言之处,而大体只可谓之叙事。独元杂剧于科白中叙事,而曲文全为代言。虽宋金时或当已有代言体之戏曲,而就现存者言之,则断自元剧始,不可谓非戏曲上之一大进步也。

由于王国维对“代言”及“代言体”概念未予界定,后人理解不尽相同。统观上述话语,不妨对其所谓“代言”作最朴素的理解,即表演者进入角色代他人发言。从第三则材料来看,王国维认为“代言”只是“戏曲上之一大进步”而已。换言之,王国维认为从“非代言”到“代言”,只是戏剧的一种量变,而非质变。再结合第二则材料,王国维认为不以“代言”形式演出者虽非“真正之戏曲”,但可能是“真正之戏剧”,只要其“纯粹演故事”,如宋金杂剧。甚至连严格的故事也不演,王国维仍未否认其为戏剧,如唐代的歌舞剧及滑稽剧。这一观念符合当今戏剧学界多数人的认识,否则,那些仪式剧、哑剧之流便无法纳入戏剧学研究范畴。持这种观念的问题在于:如果“代言”并非戏剧的构成要件,那是什么决定了戏曲之前的那些演剧形态——如宋金杂剧、唐歌舞戏及滑稽剧等——可以被判定为戏剧呢?

当前的主流回答或曰“扮演”,或曰“角色扮演”。然而,扮演的内涵非常丰富,其手段和类型也十分驳杂。关于扮演的类型,康保成的分类颇有启发意义,他在《试论戏剧的本质与中国戏曲的特色》一文中把扮演分为自然角色扮演、社会角色扮演、游戏角色扮演、仪式角色扮演和戏剧角色扮演五类。该文对什么不是戏剧角色扮演进行了举例,但并没有进一步指明到底什么样的角色扮演才是戏剧所专有。事实上,根据假扮对象的不同,这些角色扮演可以分作两大类:第一类是“假扮作自身”的非天然状态,自然角色扮演、社会角色扮演、游戏角色扮演、仪式角色扮演基本上都属于这一类;第二类是“假扮作他者”的状态,即戏剧角色扮演。人在自然、社会、游戏中的角色无论花样如何繁多,大体上均没有改变自我的身份,这种扮演都是对自己的扮演。而在戏剧中,人所假扮的皆是他人,是代他人做出行为、言语。因此,戏剧角色扮演区别于其他角色扮演的特殊之处便在于代他人言行,包括代他人发言和代他人行动。如果前者可以简称作“代言”,那么后者可简称为“代行”。“代言”与“代行”都有广狭两种涵义:“代言”狭义指代人说话,广义指代人作出语言、动作、表情、思想等全面作为;“代行”狭义指代人做出动作,广义指代人进行全面作为。本文所用“代言”与“代行”,均作狭义理解。

既然“代言”并非戏剧的构成要件,那是什么决定了戏曲之前的演剧形态可以被判定为戏剧呢?答案是“代行”。王国维认为戏曲之前的演剧形态并无“代言”形式,但同时又承认它们都是戏剧,即认定它们都拥有戏剧角色扮演的特质。显而易见,这种“非代言”的戏剧角色扮演,只能通过“代行”的方式实现,现有文献总体上支持这一推理。从逻辑上来说,“代行”已包含了戏剧成立的充分必要条件——凡扮作他者代之行动的行为便可视为戏剧角色扮演;反之,戏剧角色扮演只需“代行”一个条件即可成立,“代言”只不过是戏剧角色扮演的高级手段而已,其存在与否并不影响戏剧的成立。从历史事实来说,王国维认为宋金时期尚无“代言体”戏剧,这一说法虽不免绝对,但将宋金以前的主流戏剧视为“非代言体”是基本准确的。换言之,宋金以前的这段时期可以看作是中国戏剧史上的“代行体”时代。

二、中国戏剧史上的“代行体”时代

本文所说的“代行体”,是指以“代行”为主要艺术手段的戏剧形态;而“代言体”,是指以“代言”为主要艺术手段的戏剧形态。中国成熟态的艺术戏剧——戏曲,兼用“代行”与“代言”两种手段,尽管“代言”看起来效用更大,但离开了“代行”,则不成戏剧,故本文称之为“兼代体”。

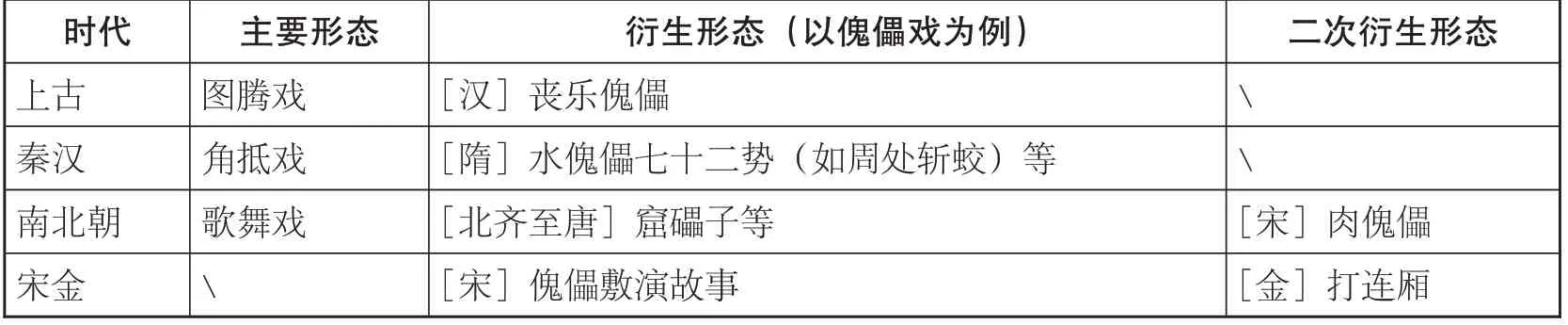

早期的中国戏剧以“代行”手段为主、“代言”为辅,之后“代言”手段逐渐发展,两者于宋元时期合流,形成了戏曲,从此进入“兼代体”时代。在戏曲形成之前的这段时间,可视之为“代行体”戏剧时代。这一时期,“代行体”戏剧的主要形态先后表现为图腾戏、角抵戏和歌舞戏。人的动作是这些戏剧形态的主要表现手段,并且是扮演活动的叙事骨架。有趣的是,“代行”不一定非要以真人去完成,各种形式的人偶也可以“代行”。于是,以上三种戏剧形态皆出现了其人偶模仿态,即相应形式的傀儡戏、影戏等形态,这些戏乃“代行体”戏剧的衍生形态。此中的高级形态还会发展出比真人“代行体”更具内涵的新形态,然后又被真人模仿,它们是“代行体”戏剧的二次衍生形态。以上事物的关系如下表所示:

“代行体”戏剧演化格局表

上表所呈现出的关系框架说明,如果没有“代行”这一机制,很多事物便无由发生。以下依次探讨图腾戏、角抵戏、歌舞戏及其衍生形态的存在状况及相互关系。

(一)图腾戏及其衍生形态

图腾,即神的象征或符号,既可以用静态的图饰表达,也可以用动态的扮演表达。图腾戏则以扮演图腾的动态形象为主,还可以扮演与图腾相配合的其他形象,盛行于上古时期。上古戏剧研究最重要的成果当属王胜华《中国戏剧的早期形态》一书,该书将中国戏剧的早期形态分为六种,其中前五种都可归入图腾戏,它们分别是以角色装扮为中心的模仿形态、以狩猎表演为特征的拟兽形态、以逐除不祥为主要功能的巫术形态、以敬神祈福为目的的祭祀形态、国家宗庙祭祀的乐舞形态。这五种图腾戏的形态,无一不以“代行”为主要演出手段。

兹以一个文献遗留较为丰富的图腾戏剧——汉代傩戏——予以说明。刘昭注补《后汉书·礼仪志》云:

先腊一日,大傩,谓之逐疫。其仪:选中黄门子弟年十岁以上,十二以下,百二十人为侲子。皆赤帻皂制,执大鼗。方相氏黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾。十二兽有衣毛角。中黄门行之,冗从仆射将之,以逐恶鬼于禁中。夜漏上水,朝臣会,侍中、尚书、御史、谒者、虎贲、羽林郎将执事,皆赤帻陛卫。乘舆御前殿。黄门令奏曰:“侲子备,请逐疫。”于是中黄门倡,侲子和,曰:“甲作食歹凶,胇胃食虎,雄伯食魅,腾简食不祥,揽诸食咎,伯奇食梦,强梁、祖明共食磔死寄生,委随食观,错断食巨,穷奇腾根共食蛊。凡使十二神追恶凶,赫女躯,拉女干,节解女肉,抽女肺肠。女不急去,后者为粮!”因作方相与十二兽舞。

这段话所记录的傩仪情形,重心似乎在于由中黄门领唱、侲子应和的那段驱傩辞。但严格来说,驱傩辞并不属于傩戏的部分。前文说过,戏剧角色扮演的本质在于“假扮作他者”,这是区别于其他种类角色扮演的特殊所在。中黄门、侲子在仪式中的行为固然属于角色扮演,但他们所扮演的只是自己的一种特殊身份,并未扮作他者。他们的唱辞表达了自己及其身后所代表人群的意愿,并未代他者发言。换言之,以使用“言”的角度去衡量,他们也没有“代言”。因此,这些人只是仪式上的角色,而不是戏剧中的角色;他们只在傩仪之中,而不在傩戏之中。这场傩戏中的扮演者只有方相氏与十二兽,他们完全是以“代行”的方式进行表演。

傩戏虽发源于上古,但直至今日的大部分傩戏依然只是“代行”表演。另外要认清的是,傩戏并没有独立存在的地位,它们始终只是一种“寄生性戏剧”,即寄生在仪式中的戏剧。甚至可以说,一切图腾戏都是“寄生性戏剧”。

(二)角抵戏及其衍生形态

角抵戏有狭义、广义之分:狭义指有故事性的,以《东海黄公》为代表;广义指除此之外还包括杂技、幻术等非叙事性形体表演,又总名“百戏”或“散乐”。这两种意涵的事物之所以能够共名,在于其都寄托于形体表演。本文所讨论的角抵戏都属狭义范畴。角抵戏的起源,有“角力说”“蚩尤说”“拟兽说”等。当图腾戏逐渐沉寂的时侯,角抵戏走向了前台,成为秦汉乃至南北朝时代一枝独秀的戏剧形态。

说角抵戏是“代行体”,一定不会产生异议。这里需要重点说明的是角抵戏的底层原理,这也是“代行体”戏剧得以成立的直接证据。角抵戏的代表剧目是《东海黄公》,《西京杂记》有相关记载:“余所知有鞠道龙,善为幻术,向余说古时事:有东海人黄公,少时为术,能制蛇御虎。佩赤金刀,以绛缯束发,立兴云雾,坐成山河。及衰老,气力羸惫,饮酒过度,不能复行其术。秦末,有白虎见于东海,黄公乃以赤刀往厌之。术既不行,遂为虎所杀。三辅人俗用以为戏,汉帝亦取以为角抵之戏焉。”学界对这段材料的引用评说极多,却很少有人对“取以为角抵之戏”这句话作出关注。所谓“取以为角抵之戏”,即把具有相关资质的故事编入角抵这种动作表演。这句话道出了中古戏剧的底层进化机制,即利用“代行”可以实现故事敷演,而故事又将“代行”式表演推向了意象诠释的新高度。“代行”能够承载故事,这一点在图腾戏中就有初步体现,“取故事入角抵”是对“代行”承载故事能力的进一步开发。在此之前,图腾戏中的“代行”只能表达片断的意象,或将多个片断的意象以弱逻辑甚至无逻辑的形式不连续地组接起来。将一个完整的故事融入角抵,可能仍然无法连续地传达情节,故事的讲述方式仍然是片断式的串连组接(如《钵头》之“歌八叠”),但这些片断之间具有了强逻辑,这一点是“代行体”戏剧在这个时代的最大跃迁。另外,从语法上来看,“取以为角抵之戏”中的“角抵”显然指广义的角抵,即一般意义上的角力、幻术表演;而只有将故事编入角抵,狭义的角抵戏才能实现。换言之,“取故事入角抵”机制的发明造成了广义与狭义的角抵戏分野。

需要进一步追问的是,东海黄公的故事何以能够被编入角抵?哪些特殊素质使它获得了被编入角抵的资格?答案很明显,因为黄公善幻术,能“立兴云雾,坐成山河”,又曾与虎相斗,这些元素与传统的广义角抵相一致,因此方可编入角抵为戏。换言之,可以编入角抵戏的故事不是随意的,而须自带角力、幻术等元素。

据此还可以确定,传说中的“鱼龙幻化”“辽东妖妇”也属于这一形态的狭义角抵戏。关于“鱼龙幻化”,《汉书·西域传》曰:“设酒池,肉林以飨四夷之客,作《巴俞》都卢、海中《砀极》、漫衍鱼龙角抵之戏以观视之。”颜师古注“鱼龙”曰:“鱼龙者,为舍利之兽,先戏于庭极,毕乃入殿前激水,化成比目鱼,跳跃漱水,作雾障日,毕,化成黄龙八丈,出水敖戏于庭,炫耀日光。”黎国韬考定“鱼龙幻化”就是汉代的戏剧,并断言它的生成机制与《东海黄公》一样,都是以采故事入角抵的方式实现的,其所采者为两汉时期流行的“鱼化为马(龙)”故事。今从“代行体”戏剧发展路线的视角也可以证实这一说法:“鱼龙幻化”与《东海黄公》一样,实为该时期“代行体”戏剧的典型形态,它的故事之所以能被编入角抵,是因为其情节同样具备适宜于广义角抵表演的杂技、幻术等形体演出要素,如激水、跳跃、变形、作雾等。

“辽东妖妇”是曹魏宫廷中的一个节目,《三国志·魏书·齐王芳纪》裴松之注引司马师《魏书》曰:“皇帝即位,纂继洪业,春秋已长,未亲万机。……日延小优郭怀、袁信等于建始芙蓉殿前裸袒游戏,使与保林女尚等为乱,亲将后宫瞻观。又于广望观上,使怀、信等于观下作辽东妖妇,嬉亵过度,道路行人掩目,帝于观上以为燕笑。”对此则记录,王国维云:“则此时倡优,亦以歌舞戏谑为事;其作辽东妖妇,或演故事,盖犹汉世角抵之余风也。”王国维出言较为谨慎,既云其为“歌舞戏谑”,又云其是“角抵之余风”,然都未予以论证。后来的学者认定其为戏剧者,几乎皆视之作歌舞戏,并以为“妖妇”者乃妖冶之妇人。事实上,这里的“妖妇”不宜作“妖冶妇人”解,因为“她们”是男性优人所扮。更重要的是,若以妖冶诱人,则以近观为佳,为何要在观下作戏而其主要观众于观上观之呢?这说明它的表演需要较大的空间,只宜远观。什么样的表演需要这么大的空间?“鱼龙幻化”的表演可以提供对照,按照颜师古的说法,“鱼龙幻化”的表演在庭、殿两处空间轮番开展,下能入水,上可障日,演出占用空间极大。“辽东妖妇”之所以要于广望观下表演,其形态必与芙蓉殿前的“裸袒游戏”差别极大,也许它仍然未脱离裸袒淫亵的品质,但其表演方式必有特殊之处。其特殊之处当与“鱼龙幻化”相通,即都包含幻术表演。因此,这里的“妖妇”理当作“会妖法的女子”解,广望观下的表演或应包括形体变化、兴风作浪、角力战斗等元素。这种表演符合古代“妖女”的一惯形象,一是精通妖法,二是美艳淫亵。由于上引文字出自群臣欲废皇帝之奏章,故而只强调了其“嬉亵”的一面,未言及表演形式。据此可以断定,“辽东妖妇”乃是与《东海黄公》、“鱼龙幻化”性质相同的角抵戏,主要以幻术、杂技等“代行”表演叙辽东妖女之故事。

隋唐时期,傀儡戏的表演显示出汉魏角抵戏的近似特征,它们应是此类角抵戏的衍生形态。如《大业杂记》载隋炀帝曾于三月上巳会群臣于曲水以观水饰,水饰中最重要的项目为“刻木为之”的“七十二势”,其木雕形象“皆能运动如生”,其中的一势为“五马浮渡江,一马化为龙”,表现的恰恰是角抵戏“鱼龙幻化”的内容。“周处斩蛟”“巨灵开山”“刘备乘马渡檀溪”等势天然具有施用于幻术表演的特质,“孔子值河浴女子”“秋胡妻赴水”等则深具故事性与动作性,其题材很有可能也是直接来源于角抵戏。

如果说“七十二势”所模仿的只是角抵戏的简单画面,还难以算得上“代行体”戏剧的话,那么唐代大历中的“祭盘傀儡”就是完整意义上的角抵戏模仿了。封演《封氏闻见记》曰:“大历中,太原节度使辛景云葬日,诸道节度使使人修祭。范阳祭盘最为高大,刻木为尉迟鄂公、突厥斗将之戏,机关动作,不异于生。祭讫,灵车欲过,使者请曰:‘对数未尽。’又停车,设项羽与汉高祖会鸿门之象,良久乃毕。缞绖者皆手擘布幕,收哭观戏。事毕,孝子陈语于使人:‘祭盘大好,赏马两匹。’”这段话中的“良久乃毕”一语十分关键,从中可以确知此种傀儡表演有一定的时间长度,祭盘上的傀儡应以一系列的动作完成了对鸿门宴故事的表述。并且,由于傀儡的表现手段有限,傀儡戏对角抵戏的模仿最长于角力之一面,“尉迟鄂公”“突厥斗将”“鸿门宴”等节目都体现了这一特征。

(三)歌舞戏及其衍生形态

歌舞戏是“代行体”戏剧的第三种典型形态。歌舞几乎与中国古代的每一种戏剧形态都有或深或浅的关系,而在戏剧史上能以“歌舞戏”称名者,主要存在于六朝至两宋期间。《通典·乐六·散乐》言:“歌舞戏,有《大面》《拨头》《踏摇娘》、‘窟礧子’等戏。”《通典》以后,古人对于“歌舞戏”一语的使用并不多,即便使用也几乎专门用来指代《大面》《拨头》诸戏。明人胡震亨《唐音癸签》又将参军戏、假妇人、弄假大猎儿、排闼戏等归入散乐之歌舞戏类,与《大面》《拨头》等相并列。自王国维以来,学界对“歌舞戏”概念的应用较为频繁,而对其外延的理解多有不同。以“代行”为根本要素观之,则歌舞戏的范围必然有所扩大。前文已言,“代行”就是扮作他者代之行动,根据这一原则,可将这一时期的歌舞戏分为两类:第一类是传统所谓的歌舞戏,其特色是故事性较强,可称之为“典型性歌舞戏”;第二类是寄生于“曲”的“代行”歌舞,其特色是故事性较弱,在具体节目中不占主体地位,可称之为“寄生性歌舞戏”。

“典型性歌舞戏”乃由角抵戏演化而来,将汉魏角抵戏去其幻术并加强韵律歌舞,便是这类歌舞戏的大体面貌。“典型性歌舞戏”的发展大致可分为两个阶段:第一阶段为唐前时期,其代表剧目为《大面》《拨头》《踏摇娘》,其特征是未完全脱去角抵色彩;第二阶段为唐五代时期,其剧目以《唐音癸签》新列入的参军戏、假妇人、弄假大猎儿、排闼戏为代表,其特征是引入了“调弄”元素。

“寄生性歌舞戏”以唐宋队舞为其代表。导致其归属长期陷入“舞”与“戏”两可境地的决定性元素在其“舞”而不在其“歌”,换言之,即在于其“代行”与否,而不在其“代言”与否。如史浩《剑舞》,该作品对舞容的描述(即“鸿门宴”“公孙大娘舞剑器”两个情节片断)使人认为此节目具有了戏剧的性质。从整体来看,这些戏剧化的片断只是一台歌舞的构成元件,但如果对这两个舞蹈单元进行独立定性,那么它就是一种“寄生性歌舞戏”。早在汉魏时代,此类“寄生性歌舞戏”就已存在。东汉张衡《西京赋》曰:“女娥坐而长歌,声清畅而蜲蛇。洪涯立而指麾,被毛羽而襳襹。度曲未终,云起雪飞。”三国吴薛综注曰:“洪涯,三皇时伎人,倡家托作之。”薛综的注文彰明了当时的歌舞节目中存在“戏剧角色扮演”的成分。

王廷信曾提出一条中国戏剧形成路线,即“从‘托故事而歌舞’到‘以歌舞演故事’”。事实上,本文所说的“典型性歌舞戏”与“寄生性歌舞戏”就分别对应着“以歌舞演故事”与“托故事而歌舞”两种机制。在隋唐之际,这两种歌舞戏都十分简陋,均面临着如何发展成大型戏剧的难题。但它们所面对的具体困境并不相同:对于“典型性歌舞戏”来说,不存在向真正戏剧转化的问题,其本身已是“以歌舞演故事”形态,它所要突破的是单纯的“代行”式表演无法表现更复杂内容的难题;对于“寄生性歌舞戏”来说,它却要历经一个从“托故事而歌舞”到“以歌舞演故事”的艰难蜕变。当然,也有第三条路线可以选择,那就是联合发展。有证据表明,二者也曾经尝试过联合,如日本雅乐中就保存着由唐代参军戏与唐大曲相结合的节目“盘涉参军”。但总体来说,这两种歌舞戏主要还是以各自独立发展的姿态向大型戏剧慢慢靠拢的。

“典型性歌舞戏”的发展方法是引入俳优调弄的表演机制,即引入“代言”要素。前文把“典型性歌舞戏”的存在分为两个阶段,从两阶段剧目的名称中就可以感受出其差异——第二期剧目的调弄色彩浓厚,这一特征正是来自俳优传统。《踏摇娘》进入唐代以后的风格转变也很能说明这一点。较之《通典》,《教坊记》对《踏摇娘》的描述多出这样几句话:“及其夫至,则作殴斗之状,以为笑乐。今则妇人为之,遂不呼‘郎中’,但云‘阿叔子’;调弄又加典库,全失旧旨。”可见,导致《踏摇娘》“全失旧旨”的改编乃是唐代戏剧的一种新风气。俳优调弄主要以言语为表现手段,这也就为“典型性歌舞戏”引入了“代言”机制,可以说隋唐五代时期的“典型性歌舞戏”已初步具备了“兼代体”的要素。

“寄生性歌舞戏”的发展轨迹十分晦昧,但仍有大量证据表明它们一直广泛存在,尤以宋代的“官本杂剧段数”为明证。该剧目中的作品一半以上都带有乐曲名,此现象应视为“寄生性歌舞戏”突围成功的表现:在《六幺》《瀛府》《梁州》《薄媚》等一系列的曲目中,歌舞戏终于反客为主,由附庸一变而为主宰,由此,它们才被视作杂剧,而不再被视为舞蹈或乐曲。另外,敦煌遗书斯2440号卷背上的一件文书,被很多学者视为剧本,其实可以将它看作是从“寄生性歌舞戏”发展为“独立性歌舞戏”的一种初期形态。它有角色扮演,有舞有歌,主题不蔓不枝,叙述了悉达太子出家缘起,故事有一定长度,当与“官本杂剧段数”中的部分歌舞类节目相近似。

歌舞戏也有其傀儡形态,《通典》等文献所记载的“窟礧子”即属此类:“‘窟礧子’,亦曰‘魁礧子’,作偶人以戏,善歌舞。本丧乐也,汉末始用之于嘉会。北齐后主高纬所好。高丽之国亦有之。今闾市盛行焉。”这里所说的“窟礧子”应是一般意义上的傀儡表演,而非具体节目名称。关于它何时用以演出歌舞,其歌舞是否演故事,这段话都没有明说。《通典》将其与《踏摇娘》等归为同类,或因这种傀儡表演是对“典型性歌舞戏”的模仿。

至此可见,三种形态的“代行体”戏剧在傀儡方面都有其模仿态。然而,傀儡戏的发展也并非完全被动,宋代的傀儡戏已发展出非常丰富的样态,其中有些已超越了对真人表演的模仿。《东京梦华录》卷五“京瓦伎艺”条曰:“杖头傀儡任小三,每日五更头回小杂剧。”《都城纪胜》“瓦舍众伎”条曰:“凡傀儡敷演烟粉灵怪故事、铁骑公案之类,其话本或如杂剧,或如崖词,大抵多虚少实,如巨灵神、朱姬大仙之类是也。”据此可知,宋代的傀儡戏既有模仿真人杂剧的新品种“杖头傀儡小杂剧”,又有自主发展而来的可以敷演长篇故事的“话本傀儡戏”。后者乃是说话伎艺“依相叙事”传统与傀儡戏相结合的产物。孙楷第认为后世的戏曲即源于这种傀儡戏,这一说法虽未必成立,但这种傀儡戏必然会对真人戏剧有所启示:剧坛上终于有了一种戏剧形态可以演述长篇故事,它为戏剧的发展指明了发展方向——扮演长篇故事。这个重要启示的获得与“代行”表演的存在休戚相关,因为导致“话本傀儡”可被视为“戏”而不仅是“话本”的唯一元素,就在于傀儡的“代行”表演。

通过以上对“代行体”戏剧发展历程的梳理,可以得出如下认识。自上古迄宋金为“代行体”的戏剧时代,“代行”决定了这个时代绝大部分戏剧的“角色扮演”本质:图腾戏、角抵戏几乎全以“代行”表演,大部分的“典型性歌舞戏”以“代行”表演为主,“寄生性歌舞戏”“话本傀儡戏”亦因“代行”才被视为“戏”,唯有少数的“典型性歌舞戏”呈现出了“兼代体”的势头。

最后,再总结一下三种“代行体”戏剧的发育差异。图腾戏以“代行”演意象,有故事意味,但无故事行进线索,以汉代大傩为代表。角抵戏以“代行”演故事,有故事行进线索,与歌舞戏相比,其“代行”手段更多体现在角力、幻术等非韵律性动作方面,以《东海黄公》为代表。歌舞戏分为两类:“典型性歌舞戏”故事线索分明,“代行”手段既有角斗、杂技等非韵律性动作,又有合乐舞蹈一类的韵律性动作,以《踏摇娘》为代表;“寄生性歌舞戏”在相当长的一段时间之内都无法独立存在,它寄生于歌舞之中,只演意象,不叙故事,其“代行”手段主要为韵律舞蹈,以唐宋队舞为代表。此外,这三种“代行体”戏剧都有其傀儡戏或影戏模仿态,有些模仿态在戏剧发展的道路上先行一步,可以敷演长篇故事,这种能力是“代行体”时代中真人戏剧所不具备的。

三、“代行体”概念提出之价值

“代言”与“代行”,广义上虽都可以理解为扮作他人以言行之义。但“代言”的广义内涵是源于文化习惯而非语义逻辑,“言”无论如何也不能包含“行”,语义上“代言”无法兼有代人言行之义。“代行”则不然,“行”可以包括“言”,“言”不过是“行”的特殊形态而已,故用“代行”一语表扮作他人以言行之义,既有语义优势,又符合认知习惯。但这并非我们提出“代行体”概念的根本理由。之所以提出这一概念,是因为“代言体”的说法造成了诸多误会,它不仅模糊了中国戏剧史的事实真相,造成中国戏剧史的前后脉络不通,还掩盖了中外戏剧史的共同性质,致使中外戏剧的比较研究难获要领。而“代行体”概念的提出,或可突破这些困局。

首先,它能平息何谓“真戏剧”的纷争。王国维虽没有否认元前有戏曲、宋前有戏剧,但又认为只有宋金以后的戏剧才是“真正之戏剧”。任半塘的戏剧史观则与王国维不同,他认为宋前就有“真戏剧”,唐代尤盛,由此引起学界关于何谓“真戏剧”的大讨论。任半塘《唐戏弄》提到王国维《宋元戏曲考(史)》近一百三十次,其中绝大多数与其讨论的都是何谓“真戏剧”的问题。任氏唐戏研究的学术功绩让学人赞叹,但时至今日仍有人对他“唐前有戏”的结论持不同意见或重视不够。学界还有一种声音即批评《唐戏弄》一书有“想象多于事实”的缺点,这种“缺点”的表现之一就是任氏用了不少笔墨去论证唐戏已有“代言”的表现手段。任半塘在接受王国维“戏剧本质观”的前提下去反对其“戏剧史观”,论证时当然会捉襟见肘,但当今学界主流其实已经认可了任半塘的戏剧史观,否则宋前戏剧研究的学理基础就不能成立。既然如此,任半塘在《唐戏弄》中论证未圆的问题就成了宋前戏剧研究界要集体面对的学术困境,具体来说就是要证明宋前的演剧为什么是“真戏剧”。当认识到戏剧的根本表现手段在于“代行”而不是“代言”时,这一难题便迎刃而解:从上古到唐代的戏剧都有“代行”因素,已具备“真戏剧”的充要条件。

其次,它能够使宋元前后的戏剧史变得连贯统一。《宋元戏曲史》将中国古代戏剧史分为性质不同的两段:宋金以前为“古剧”时代,“古剧者,非尽纯正之剧,而兼有竞技游戏在其中”;元代以降为“戏曲”时代,“真戏剧必与戏曲相表里”,“必合言语、动作、歌唱,以演一故事”。从本文首节所引《宋元戏曲史》之语可知,王国维认为关乎戏剧本质的两个关键词是“演故事”与“代言”,前者基于戏剧的艺术目的,后者基于戏剧的表现手段。但两者都无法将前后两段的戏剧史贯穿起来:“代言”乃突变基因,是宋前戏剧几乎不具备的东西,无法统摄“古剧”;“演故事”在“古剧”中虽有所表现,但并非显性特征,“古剧”的艺术目的显然在于“炫技”以追求某种惊人效果,而不在于讲故事,故事不过是戏剧难以摆脱的载体而已。因此,由王国维所草就的中国古代戏剧史的格局始终断作两截而无法弥合。这种“断裂”乃认识上的断裂,而非真实历史的断裂。若以“代行”表演为审视维度,中国戏剧史就有了一条贯穿首尾的主线。当我们找到这条主线,宋元戏剧的主要问题便不再是“代言”为什么会发生、“长篇故事剧”为什么涌现这类的突变性问题,而转变成戏剧表演的艺术手段是如何一步步丰富的这类渐变性问题。当这类渐变性问题得到解决时,那些突变性问题自然也会有其答案,因为那些所谓的突变性问题并非中国戏剧发展的动因与目的,而只是“古剧”自然发展的结果而已。

最后,它能够使中国戏剧与世界戏剧的研究进一步密切关联。世界各地的戏剧发展其实都经历过“代行体”与“代言体”两个时代,只不过西方戏剧“代行体”时代非常短暂,“代行体”戏剧发育不够充分。虽然如此,但也有文献表明西方存在着形态丰富的“代行体”戏剧,如古希腊酒神祭祀活动中扮演狄奥尼索斯信徒的行为,又如亚里士多德《诗学》提到的以动作摹仿为表现手段的多里斯人的戏剧。更值得注意的是,西方的主流戏剧理论从古至今都强调“动作摹仿”是戏剧的本质表现手段。如亚里士多德说:“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿。……摹仿方式是借人物的动作来表达,不是采用叙述法。”戏剧与表演理论家斯坦尼斯拉夫斯基认为:“在舞台上需要动作。动作、活动——这就是戏剧艺术、演员艺术的基础。”苏联导演拉波泊指明演员的任务是:“再现人的动作来再现角色。”美国戏剧理论家约翰·霍华德·劳逊指出:“动作是戏剧的根基。”美国理论家乔治·贝克称:“历史无可置辩地表明,戏剧从一开始,无论在什么地方,就极其依靠动作。”因此,“代行体”概念的提出对中西戏剧研究交流具有如下几点意义。第一,便于理解西方戏剧理论界强调“动作”的深层原因,与西方的戏剧研究者达成共识。第二,能够使东西方戏剧的理论与实践获得交互印证。东方戏剧理论重“言”、实践重“行”,西方戏剧理论重“行”、实践重“言”,都无法独立自洽,如双方的戏剧理论都能“言”“行”并重,东西方戏剧的理论与实践便能获得交互阐释。第三,承认“代行”是戏剧的基础表现手段,中国戏剧史的起点便可与西方同步甚至更早,中国戏剧在世界文化史上的地位便会进一步提高。若对标西方戏剧的发展事实而以“代言”为戏剧的基础表现手段,则中国戏剧史的起点必晚至宋元。事实上,东西方早期戏剧的发展只是重心不同,起点上并无显著差别,价值上也无高低之分。

有鉴于此,本文就中国戏剧中的“代行”问题做出了初步探讨,并得出了如下认识:“代行体”戏剧也是“真戏剧”,中国戏剧史上的“代行体”时代十分漫长,中国“古剧”是世界上发展最充分的“代行体”戏剧,在世界文化史上具有重要价值。

①[15][33][34] 王国维:《宋元戏曲史》,上海古籍出版社1998年版,第40、61、62—63页,第6页,第58页,第32页。

② 参见胡琳:《元杂剧代言体形态研究》,河北大学2014年硕士学位论文。

③ 如王胜华认为“扮演是戏剧最基本的特质”,而中国的主流辞书如《辞海》等,则以“演员扮演角色”作为戏剧的本质特征(王胜华:《扮演:戏剧的本质存在——对戏剧本质思考的一种发言》,《戏剧》1996年第1期;夏征农、陈至立主编:《辞海》,上海辞书出版社2009年版,第2465页)。

④ 康保成:《试论戏剧的本质与中国戏曲的特色》,《海内外中国戏剧史家自选集·康保成卷》,大象出版社2018年版。此文原载《古代文学研究集刊》第1辑,南方出版社1999年版。

⑤ 世界上虽存在以“代言”为主要表现手段的戏剧,如广播剧,但不存在以“代言”为单一表现手段的戏剧。广播剧中一般也有表动作的配音且必然隐含与动作相关的信息,而且从广义上来看,“言”本身也是一种“行”,所以世界上不存在能脱离“代行”的戏剧,而“代言”则可有可无。

⑥ 参见王小盾:《序》,王胜华:《中国戏剧的早期形态》,云南大学出版社2006年版,第7页。

⑦ 《后汉书》卷九五,中华书局1965年版,第3127—3128页。

⑧ 《后汉书》卷一三五,第3273页。

⑨ 孙楷第:《傀儡戏考原》,《孙楷第文集·沧州集》,中华书局2009年版,第140—146页。

⑩ 参见张爽:《角抵戏研究》,江西师范大学2013年硕士学位论文。

[11] 葛洪撰,周天游校注:《西京杂记》,三秦出版社2006年版,第120页。

[12] 《汉书》卷九六,中华书局1962年版,第3928—3930页。

[13] 参见黎国韬:《“鱼龙幻化”新考及其戏剧史意义发微》,《文学遗产》2017年第4期。

[14] 《三国志》卷四,中华书局1959年版,第129页。

[16] 参见杜宝撰,辛德勇辑校:《大业杂记辑校》,三秦出版社2006年版,第50—53页。

[17] 封演撰,李一飞整理:《封氏闻见记》,陶敏主编:《全唐五代笔记》,三秦出版社2012年版,第631页。

[18][27] 杜佑:《通典》卷一四六,中华书局1988年版,第3729页,第3730页。

[19] 参见胡震亨:《唐音癸签》卷一四,上海古籍出版社1981年版,第159页。

[20] 王国维《宋元戏曲史》之《宋之乐曲》所提到“传踏”“曲破”“大曲”等都属于此类歌舞戏。

[21] 参见刘永济:《宋代歌舞剧曲录要》,中华书局2010年版,第53—56页。

[22] 萧统编,李善等注:《六臣注文选》卷二,中华书局1987年版,第59页。

[23] 参见王廷信:《从“托故事而歌舞”到“以歌舞演故事”——中国戏剧形成之主脉》,《民族艺术》2004年第3期。

[24] 参见葛晓音:《从日本雅乐看唐参军和唐大曲的表演形式》,《北京大学学报》2015年第3期。

[25] 任中敏笺订,喻意志、吴安宇校理:《教坊记笺订》,凤凰出版社2013年版,第171页。

[26] 参见任中敏著,杨晓霭、肖玉霞校理:《唐戏弄》,凤凰出版社2013年版,第617—621页;李正宇:《晚唐敦煌本〈释迦因缘剧本〉试探》,《敦煌研究》1987年第1期;李小荣:《敦煌杂剧小考》,《社会科学研究》2001年第3期。

[28][29] 孟元老等:《东京梦华录(外四种)》,古典文学出版社1957年版,第29页,第97页。

[30] “依相叙事”乃徐大军提出的一个概念,指源于变文的配图辅助讲唱之格式(徐大军:《宋元通俗叙事文体演成论稿》,上海古籍出版社2020年版,第34—61页)。

[31] 参见孙楷第:《近世戏曲的唱演形式出自傀儡戏影戏考》,《孙楷第文集·沧州集》,第158—204页。

[32][35] 参见张长彬:《感红观堂联珠日,应是剧史合璧时——从任中敏和王国维看戏剧史研究的可能出路》,《曲学》第6卷,上海古籍出版社2019年版。

[36] 参见潘薇:《西方戏剧史》,大众文艺出版社2007年版,第2页。

[37][38] 参见亚里士多德:《诗学》,罗念生译,中国戏剧出版社1986年版,第5页,第12页。

[39] 《斯坦尼斯拉夫斯基全集》第2卷,林陵、史敏徒译,郑雪来校,中国电影出版社1985年版,第56页。

[40] 拉波泊、查哈瓦:《演剧教程》,曹葆华、天蓝译,新华书店1950年版,第31—32页。转引自谭霈生、路海波:《话剧艺术概论》,中国戏剧出版社1986年版,第136页。

[41] 约翰·霍华德·劳逊:《戏剧与电影的剧作理论与技巧》,邵牧君、齐宙译,中国电影出版社1989年版,第15页。

[42] 乔治·贝克:《戏剧技巧》,余上沅译,中国戏剧出版社2004年版,第15页。