基于韧性理论的突发公共卫生事件预警机制构建

徐媛媛 倪家乐

(江苏师范大学 公共管理与社会学院,江苏 徐州 221116)

突发事件的频发对应急管理体系提出了更高要求,构建基于韧性的应急管理体系是当前国家应急管理体系现代化建设的模式选择,但是,在强调增强应急管理系统整体韧性的同时,预警作为应急管理过程中的吹哨机制及关键环节,其“韧性”能力却被忽视。预警不同于将预测结果告知公众的“预报”,也不同于仅是对事件发生概率的前瞻性判断,它是以法律为依据的多方主体联合行为的警示意义的预报〔1〕林鸿潮:《突发事件的预测、预报和预警有啥区别?》,《中国应急管理报》,2020年8月26日。。预警机制的“韧性”缺失导致其在实践运行中常常出现“预测”“预报”倾向的梗阻及失灵现象,从而加剧了突发公共卫生事件的破坏程度。基于此,本研究根据韧性理论的实践内涵,尝试构建突发公共卫生事件的预警机制,以回应当前突发公共卫生事件预警环节的不足。

一、基于韧性理论的预警机制分析框架

(一)韧性理论的内涵

“韧性”一词源自于拉丁语“resilio”,译为“恢复至最初状态”。针对韧性的理论研究,学界尚未形成完整的知识结构体系,韧性理论仅是伴随着韧性内涵应用的学科化和领域化而不断丰富和发展,先后经历了工程韧性、生态韧性和社会-生态韧性概念的演进和渗透(1)张磊:《韧性理论视角下贫困村灾后恢复重建与灾害风险管理刍议》,《灾害学》,2021年第2期。。工程韧性即物理延性(2)Alhaddad, M. S , et al. Ductility damage indices based on seismic performance of RC frames.Soil Dynami-cs and Earthquake Engineering, 2015(77).,是韧性应用于物理学科,表示物体或材料承受及对抗外部反作用力并能够恢复原有状态的能力(3)TAKAGI J.WADAA.Recent earthquakes and the need for a new philosophy for earthquake-resistant desig-n.Soil Dynamics and Earthquake Engineering.2019(119).。生态韧性源于20世纪70年代霍林将韧性应用于生态学领域,它强调系统对冲击扰动的吸收适应能力,从而保持系统动态的均衡状态,摒弃了工程韧性的单一性(4)李南枢、何荣山:《社会组织嵌入韧性乡村建设的逻辑与路径》,《中国农村观察》,2022年第2期。。20世纪90年代,学界开始将韧性概念从自然生态领域引入到社会—生态学(5)Berkes F,Folke C,Colding J.Linking Social and Ecological Systems:Management Practices and Social Me-chanisms for Building Resilience.Cambridge:Cambridge University Press,1998,pp.387-389.。社会与生态韧性认为系统或个体不存在永恒的均衡状态,强调不确定因素下稳定变化的自组织、学习和适应能力(6)刘志敏、叶超:《社会-生态韧性视角下城乡治理的逻辑框架》,《地理科学进展》,2021年第1期。。21世纪初,韧性在社会系统和经济系统领域的应用得到进一步拓展,尤其是在防灾减灾学领域逐渐衍生出城市韧性、社区韧性等概念,韧性被广泛定义为“系统在遭受外界扰动时能够吸收干扰、功能重组,并保持原始机能,具备自组织和反馈的能力”(7)Walker B, Holling C S, Carpenter S R, et al. Resilience,adaptability and transformability in social-ecologi-cal systems. Ecology and Society, 2004, 9(2).。联合国减灾署 (UNISDR)认为:“韧性是一个系统、社区或者社会暴露于危险中时能够抵抗、吸收、适应并从其影响中恢复的能力”(8)崔鹏、李德智、陈红霞、崔庆斌:《社区韧性研究述评与展望:概念、维度和评价》,《现代城市研究》,2018年第11期。。从“韧性”内涵应用的发展演化而言,韧性理论在广泛意义上更强调个体或组织系统应对风险冲击所具有的抵抗吸收能力、调整适应能力和恢复更新能力(9)张明斗、霍琪炜:《特大城市产业链韧性的多维度分解与提升机制研究——基于韧性理论的思考》,《宁夏大学学报(人文社会科学版)》,2022年第1期。,而这些能力在风险应对的实践过程中则具体分解为四种能力,即:系统设计时增加重复或多余的部分以便分散风险的冗余能力、迅速回应以抵抗风险的反应能力、在不确定因素中能够不断调整自身适应风险的适应能力、通过反思不断进步完善的学习能力。

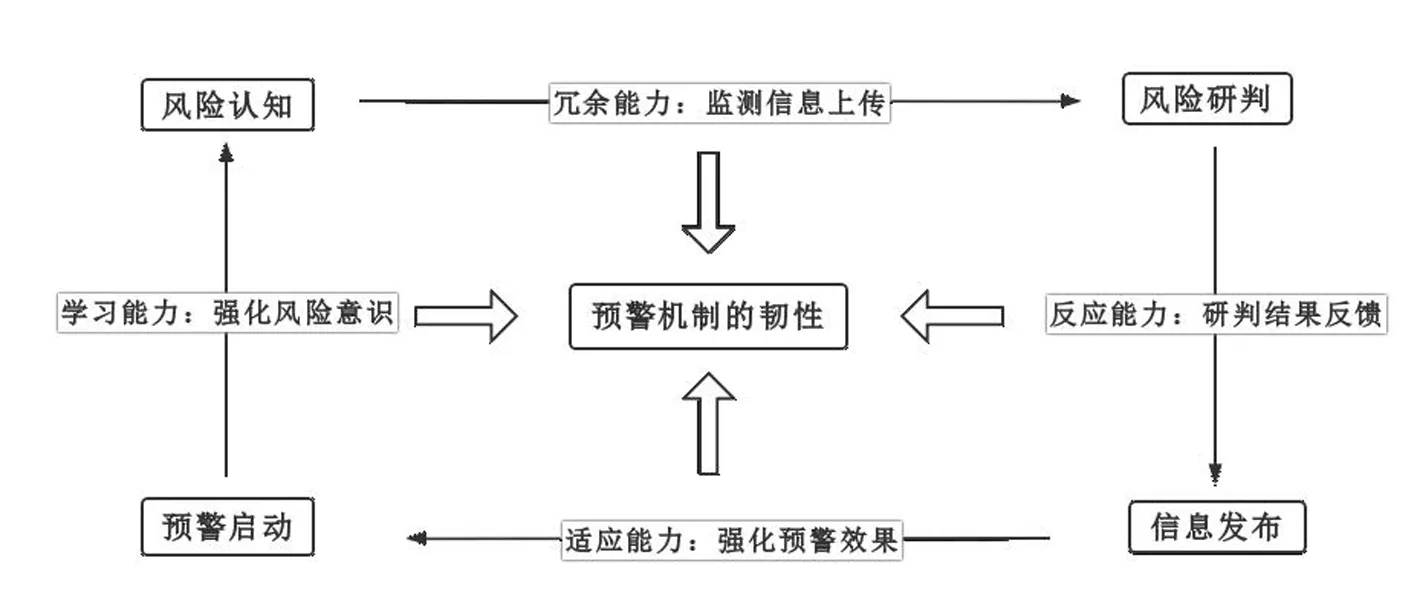

(二)基于韧性理论的预警机制分析框架

预警机制作为应对突发公共卫生事件的开始,它自身的运行包括风险认知、风险研判、信息发布和预警启动四个阶段,“韧性”在突发公共卫生事件预警机制的运行中则应当表现为:第一,冗余能力,即风险监测系统的冗余设计必须保障平时和战时的监测功能需求;第二,反应能力,即专家组面对种种不确定性风险因素时进行研判的快速反应能力;第三,适应能力,即在应对突发情况引发的舆论信息战中,政府相关部门能够主动调整自身被动状态,主动回应舆论并及时发布事实信息的能力;第四,学习能力,即经历一系列的突发事件的冲击,不断反思学习,完善相关法律法规的能力。具体而言:

1.风险认知的冗余能力

风险认知,是对风险的初步接触和认识,此时的风险往往以微小的状态存在,不易被关注到。在突发公共卫生事件中,风险认知的主体可以是医院、公众和疾控机构,为了尽早认知到风险,政府专门设置监测机构以便加强对风险的认知和把控。但由于风险源具备极高的未知性和极强的叠加效应,易产生风险盲点(10)孙祁祥、周新发:《为不确定性风险事件提供确定性的体制保障——基于中国两次公共卫生大危机的思考》,《东南学术》,2020年第3期。,因此风险监测系统的作用尤为重要,其必须具备冗余能力以实现风险的全周期监测,保证充分的风险认知,竭力避免潜在风险演变成现实的威胁,实现从源头减少风险扩散,缩小危机规模的目的。

2.风险研判的反应能力

在风险研判阶段,专家组接收到监测机构上报的风险信息之后,判断和预测风险的发展趋势和危害程度,为政府的预警决策提供专业性建议。由于研判阶段得出的结论对政府发布预警起到决定性影响,所以为了避免出现个人因素导致判断失误的情况,同时确保研判结论的专业性与可行性,应集结不同领域的专家构成专家咨询委员会作为研判主体。专家组对于风险因子的反应能力直接影响预警速度,同时,研判结果的科学精准程度也是影响预警效果的重要因素,所以必要时,专家小组需要前往风险的发源地实地调查,确保摸清风险的来源以及病源的传播途径,为后续的防控措施提供科学的依据和支撑。

3.信息发布的适应能力

政府以专家小组的研判结果为依据,结合实际情况,经过综合考虑之后发布具有警示意味的信息,强化社会公众预警意识,提醒其有序应对风险。单一维度自上至下的行政治理模式要求信息发布的主体是政府,但是政府的“唯一性”往往会使得信息传输过程封闭化,造成数据的碎片化和信息的协同梗阻,又因突发事件的突发性特征,最终呈现危机事件倒逼政府发布信息的局面,这不仅降低政府的公信力,而且政府将始终处于被动地位。因此政府必须强化信息技术支撑,在舆论信息战中积极适应,由“被动状态”转变成“主动状态”。

4.预警启动的学习能力

预警启动,作为一个即期性行动,却又需要发挥长效性的机制,要求其启动行为同时实现即时和长效。预警启动具体是指除了上述在预警期内公布信息之外,还要立刻启动应急预案,有序进行应急统筹工作,确保社会整体进入戒备状态。及时的预警启动能够控制风险甚至可以避免其演变成危机,很大程度上提升应急效度。但实际中常常因制度运转失灵引发预警启动滞后,直接导致应急处置失去主动优势,危机伤亡不断扩大。因此需要保持制度层面的学习能力,不断优化应急系统中的预警制度和程序,以更加完备的制度设计应对突发事件。

因此,本文从提升突发公共卫生事件预警机制的整体韧性出发,提出增强风险认知的冗余能力、风险研判的反应能力、信息发布的适应能力以及预警启动的学习能力的分析框架(如图1)。

图1 基于韧性理论的预警机制分析框架

二、突发公共卫生事件预警机制的运行反思

突发公共卫生事件预警机制的建设及研究在我国起步相对较晚,新冠肺炎疫情的爆发,暴露出我国在应对突发公共卫生事件的预警环节所存在的问题,根据上文构建的预警机制分析框架,从风险认知的冗余能力、风险研判的反应能力、信息发布的适应能力及预警启动的学习能力四个方面对当前突发公共卫生事件预警机制的运行进行深入分析,为突发公共卫生事件预警机制的完善提供基础。

(一)冗余能力:风险认知不充分

监测系统作为与风险因子接触的一线系统,无论是平时或战时,其对于风险的收集及分析的冗余能力在很大程度上影响着风险认知程度。

1.监测系统设计缺陷

2003年之前,我国采用的是逐级统计汇总上报的传统手工模式,相关的病情信息从基层上报至国家卫健委平均需要24天时间(11)新浪网:《直报系统世界第一 中国的传染病发现报告率提升》,https://news.sina.com.cn/o/2005-04-20/15285703752s.shtml。。2003年SARS的惨痛教训促使我们意识到掌握病原信息有限是导致重大突发事件爆发的重要因素。之后我国花费3年多的时间建成了规模最大的传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统,逐级报告的平均时间由5天缩短至4小时(12)中国政府网:《我国已建成全球最大的传染病疫情网络直报系统》,http://www.gov.cn/jrzg/2013-08/28/content_2475885.htm。,不仅实现了“横向到边,纵向到底”的全覆盖,还在很大程度上降低了监测阶段的时间成本。但是对于监测信息系统的设计仍未体现冗余性原则,冗余性原则要求监测系统不仅能够将采集的数据实时传输至信息管理系统,更应做好某个设备一旦出现故障便能够及时切换至备用系统继续信息上报的准备(13)李赛、董庆兴、王伟军:《突发事件应急信息监测系统中的存储优化研究》,《情报科学》,2016年第9期。。而网络直报系统虽实现了速度方面的超越,但在新冠肺炎疫情发生之初因设计缺陷且渠道唯一未发挥实效,可见信息监测系统的冗余功能直接对应急流程造成的决定性影响。

2.监测系统作用受限

监测系统应及时捕捉细微的风险因子并且上报风险信息,而现实中监测系统的作用往往受制于以下两个因素:一是监测系统对于未知风险信息上报的门槛较高。《传染病防治法》(2013修正)第30条规定,疾病预防控制机构等相关机构和人员应当遵循疫情报告属地管理原则,按照国务院规定的或者国务院卫生行政部门规定的内容、程序、方式和时限报告(14)参见《中华人民共和国传染病防治法》(2013修正)第30条。。但是由于认知能力和认知水平的限制,初期对于病原信息并未能全面掌握,而网络直报系统对于传染病信息的要求又过于具体,较早发现新冠肺炎疫情的医生就反映过“如何勾选病种、写病因为填卡带来困难”(15)剥洋葱people:《武汉疫情初期,网络直报系统为何失灵?》,https://baijiahao.baidu.com。,直接导致平时运行良好的直报系统在新冠肺炎疫情发生之初形同虚设。二是监测与预警衔接不畅。监测系统的风险上报前提是确定存在风险,2020年初最先监测到疫情风险的湖北省中西结合医院,经诊断发现多人出现反常病情后立即上报已确定的病情(16)中国青年网:《最先上报疫情的医生:"意识到事情不对劲,就已经开始做准备了"》,https://bai-jiahao.baidu.com。。然而,武汉市政府因病原鉴定和病因溯源不清仅发布普通的文件通告(17)武汉市卫生健康委员会:《武汉市卫生健康委关于不明原因的病毒性肺炎情况通报》,http://www.ch-inanews.com/m/sh/2020/01-05/9051647.shtml。,本该以“科学不确定性”为原则的预警却试图以既成事实的危机为作用前提,风险认知的不充分使得应急停滞在监测阶段,直接延误了预警时效,违背在风险细微时规避的初衷。

(二)反应能力:风险研判反应滞后

研判主体作为风险研判过程的重要角色,其承担的职责是否清晰以及研判过程耗时的长短与专家组的反应能力有关,职责划分不清或是研判耗时过长都会使研判的整体反应处于滞后状态。

风险研判的核心主体除了政府卫生主管机构,还包括专家咨询委员会(18)刘冰、肖高飞、晁世育:《重大突发公共卫生事件风险研判与决策模型构建研究》,《信息资源管理学报》,2021年第5期。。专家作为综合研判阶段的主体,其对病原的反应能力直接影响预警决策效率。2020年武汉新冠肺炎疫情发生初期,面对复杂的突发事件,专家组只能遵循地方政府的属地管理原则进行自我救治,对专家组内部的职责没有明确的分工,从而拉低了研判阶段的整体速度。

2.研判过程耗时较长

由于专业认知的限制及病原的不确定性,导致专家组的反应能力低下,产生研判过程耗时较长的现象。首先,专家组的专业构成较为单一。面对新型未知病毒时,专家组可能因单一学科造成狭隘偏见,难以跨学科进行综合研判,交叉学科研判的难度导致不断拉长研判过程。其次,风险识别的不确定性因素凸显。新冠肺炎病毒潜伏期和传染力不断变异,导致风险识别的不确定性也在逐步增加,为了确保研判结果的科学性,研判过程被迫延长。正如西安由境外输入航班引起的本土疫情,通过家庭和社区传播等隐匿方式将传播链不断延长,超长潜伏期下受感人员自身无法察觉,第三条传播链的传播流调难以确定,再加上进一步升级的病毒具有强烈的传染性,直接造成当地疫情的大规模爆发(19)澎湃新闻:《西安本土疫情现三条传播链,病毒是如何由入境航班隐匿传播?》,https://baijiahao.baidu.com。。

(三)适应能力:信息被动发布

面对危机事件的突发性特征,同时受技术因素限制,政府往往在信息战中处于被动状态,呈现信息发布不及时、不全面的状况,导致政府在应对突发公共卫生事件中的适应能力不足。

1.信息公开过程被动

首先,信息在时间或空间上不均匀分布导致政府掌握大量信息,本应在信息处理过程中处于绝对的主动地位,但是由于突发公共卫生事件的严重性和紧急性,政府会选择性地公开信息,而公众往往难以加入信息传播链条,出现政府信息公开速度会落后于危机事件的发展速度。同时,公众对于政府信息公开的要求愈加强烈,认知需求与信息供给之间的不平衡最终导致政府在与危机的信息战中处于被动地位。其次,科层制结构的负向影响。科层制组织同时具有高效率的正功能和灵活性不足的负功能,正是科层制保证了政府在信息方面的权威性,同样,这也要求政府对于信息来源提出更高标准的真实性、准确性要求。对于信息的处理不当甚至会导致地方媒体出现报道失范现象,再加上公众受专业认知限制难以判断信息真伪,在这种情况下任何的不实信息都会造成公众恐慌,极大增加风险的控制和治理难度。因此,相关部门对信息传输过程进行封闭处理以便保证信息精准性,但信息采集和归集的“碎片化”使得数据信息难以共享,最终导致信息公开呈现被动局面。

大事记有明确的收录标准和范围。司马光在《资治通鉴》中论述大事的标准是:“专取有关国家兴衰,系民生休戚,善可为法,恶可为戒者。”与我们现在说的志书年鉴的资治、教化、存史的作用相类似。具体说,大事记的收录内容主要包括:行政区划的改动、机构的重大变化;重要政策法令的颁布实施,重要会议,主要干部的更迭;重大改革变革;重大工程建设;著名人物的活动;重要科技发明、科研成果和各条战线上的突出成就;严重自然灾害和重大事故;在本地首次出现的新事物;全国性大事或外地大事对本地区的重大影响等等。

2.信息公开效能低下

《突发事件应对法》第20条第3款规定:“县级以上地方各级人民政府应当按照国家规定及时向社会公布危险源、危险区域。”《突发事件应对法》第44条规定,县级以上地方人民政府及时按照有关规定向社会发布可能受到突发事件危害的警告,宣传避免、减轻危害的常识,公布咨询电话。(20)参见《中华人民共和国突发事件应对法》第44条。然而,实践中信息公开受各种因素影响,可能出现效能低下的现象。原因在于,第一,主流媒体失声缺位。由于信息的时效性在突发事件中的重要性凸显,所以互联网时代下主流媒体的发声尤为重要,一旦主流媒体没有适应紧急状态,放缓发声速度,舆论高地可能就会被不实信息占领,不仅容易误导公众,还会对主流媒体后续发布的信息产生一定冲击。第二,公开内容固化与公众动态认知需求之间存在冲突。公众对于事件的认知需求并不是固化的,而会随着突发卫生事件的发展阶段产生变化。在突发卫生事件初期,公众会更加关注危机产生的原因、源头以及对自身生活造成的影响;在突发卫生事件发展中期,政府采取有效的应对措施之后,公众更加关注何时才能回归正常生活、复工复产等。一成不变的信息难以满足公众动态的认知需求,还可能会扰乱社会秩序甚至衍生舆论危机,使得政府部门深陷危机泥淖,始终处于疲乏被动的应对状态。

(四)学习能力:预警启动制度不足

预警启动涉及预警权力所属问题和预警决策程序,更深层次暴露出预警在法律层面的不足。虽然我国经过对新冠肺炎疫情的反思,已在不断健全相关法律法规,但就目前的实际表现来看,预警启动的相关法律在未来仍有较大的完善空间。

1.预警权力所属局限

《传染病防治法》(2013修正)第19条规定,有权预警的主体包括国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府(21)参见《中华人民共和国传染病防治法》(2013修正)第19条。,而后《突发事件应对法》第43条规定,县级以上地方各级人民政府应当根据有关法律法规和规定的权限程序,发布相应级别警报,决定并宣布有关地区进入预警期(22)参见《中华人民共和国突发事件应对法》第43条。。该项法律针对主体范围进行了纵向延伸式的扩张,但是,在法律适用规则上却无法清晰阐明预警权力的归属问题。一方面,是因为法法衔接不足。《传染病防治法》与《突发事件应对法》两部法律都处于现行有效的阶段,但是两者规定的预警主体并不一致,导致人们对预警权力归属产生质疑。另一方面,专业性与预警权存在割裂问题。法律将预警的权力仅赋予人民政府,并不涵盖具有专业性的专家或机构,在预警过程中不可避免地加入了政治性因素,造成专业性和预警权的割裂(23)王建学:《论突发公共卫生事件预警中的央地权限配置》,《当代法学》,2020年第3期。,这种割裂将会导致预警流程呈现出更为繁复的发展态势。

2.预警决策程序拖冗

专家小组将研判结果递交于政府部门,政府进行科学决策之后,最终发布执行。政府,作为决策程序的责任主体,承担着一定的压力。即使新冠疫情防控有着严格的问责制度,但也不乏出现瞒报漏报、不作为或延迟作为的现象。这是因为,其一,地方政府本身具有自利性特征。其中消极自利性使得政府进行权衡时,更加重视研判结果对当地经济以及自身政绩的影响,轻视公众和社会安全,造成政府职能出现缺位现象。其二,地方政府的预警意识淡薄。根据《突发公共卫生事件应急条例》(2011修订)第13和14条,地方各级人民政府应当建立和完善突发公共卫生事件的监测和预警系统,防范突发公共卫生事件的发生(24)参见《突发公共卫生事件应急条例》(2011修订)第13条,第14条。。但是按照法律规定落实有效举措的地方政府仍在少数,更多的是在突发公共卫生事件发生后开始紧急出台各项政策;又或突发公共卫生事件已然发生,仍试图利用经验性操作化解危机,表现出“治理收益大于预防成本”的惯性思维。

三、突发公共卫生事件预警机制的构建

通过对突发公共卫生事件预警机制的运行反思,需从增强冗余能力、反应能力、适应能力以及学习能力角度构建相应的平战结合机制、快速反应机制、积极适应机制及预警启动机制,从而系统地完善突发公共卫生事件的预警机制,增强预警环节的“韧性”,实现应急关口的有效前移。

(一)平战结合机制:加强冗余设计,重视风险监测

1.加强监测系统的冗余设计

2003年的SARS、2014年的埃博拉病毒以及2020年以来的新冠肺炎疫情让人类社会为此付出了惨痛的代价,加强监测系统的冗余设计,从源头避免此类事件的再次发生是最经济有效的策略。一是建设基于多源数据的综合监测预警信息平台,扩展直报系统的备用功能模块,为监测信息的及时有效上报提供多重保障。二是要求注重平时对于监测信息的积累和甄别,提升总体监测水平和能力,同时应该对于未知性病毒病例的上报开设“绿色通道”。只有重视平时的风险监测,提高监测系统的冗余性和灵敏度,着重关注那些未知的新型病源,保证监测系统和直报系统功能平时和战时的全周期有效发挥,才能将监测系统的风险监测作用发挥到实处。

2.实现监测与预警的有效衔接

首先,简化优化网络直报系统程序,使得数据共享系统的操作流程更为简单,数据处理速度更为快捷,尽量减少因系统程序问题而出现的信息漏报错报等现象,同时,加强对医务人员进行不明原因疾病上报的专项培训,规范传染病报告卡填报登记工作,并且将信息直报系统的使用权真正落实到一线医生,实现降低监测信息上报门槛的目的。其次,通过大数据挖掘和智能化算法利用综合监测数据构建疾病指数,构建多维度的监测预警指标,进行群体层面的人群监测预警(25)陶芳芳、郑雅旭、冯玮、王晔、吴寰宇:《传染病监测预警系统在上海市新型冠状病毒肺炎防控中的作用与完善建议》,《中国卫生资源》,2021年第6期。,实现监测系统与预测模型的数据连接。除此之外,监测系统应与具备预警所属权的部门积极配合联动,避免因层级制报告流程造成的信息失真或成本消耗,实现监测与预警的有效衔接,才能最大程度地为应急治理争取时间,减少投入成本,增加治理效益。

(二)快速反应机制:提高反应能力,加强人才队伍建设

1.提高研判反应能力

专家自我可靠度和风险认知态度会影响最终事件等级结果(26)叶鑫、白羽轩、张磊:《双信度下考虑专家风险态度的突发事件等级确定方法》,《系统管理学报》,2022年第1期。,所以须重视专家在突发公共卫生事件中发挥的重要作用,根据2020年10月2日出台的《中华人民共和国传染病防治法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《草案》),其中第8条规定,发生重大传染病疫情时,国家重大突发传染病疫情联防联控机制依托全国传染病防治专家咨询委员会组建专家组,县级以上地方人民政府重大突发传染病疫情联防联控机制根据疫情防控需要设立专家组(27)参见《中华人民共和国传染病防治法》(修订草案征求意见稿)第8条。。通过法律确立专家组在研判阶段的重要地位,但却并未理顺专家组内部成员的职责从属关系,同时并未说明应对重大危机的特殊情况时,属地管理原则下中央与地方专家组存在的跨域流动和属地管理之间的矛盾,这容易导致专家组研判反应滞后。因此亟需在法律层面上破解问题矛盾,通过建立健全专家问责机制,激励组内成员担当作为,提升专家组在研判阶段的感知力和反应力,同时协调好中央与地方专家组的关系,积极整合各方力量以推进风险研判的顺利进行。

2.加强专家人才队伍建设

《草案》第8条第1款规定:“专家咨询委员会由公共卫生、临床医学、中医学、法学、管理学、公共政策学、经济学、社会学、传播学、信息技术等多个领域专家组成,为传染病防治政策制定及实施提供咨询、评估、论证等技术支撑。”跨领域的专家组构成在很大程度上解除了专业限制,解决了专家组专业构成较为单一的问题,丰富了专家组的知识储存体系和交叉性的学科知识,真正为“不打无准备之战”而努力。然而,在当今愈发复杂的风险社会中,面对各种不确定性因素引发的危机,必须巩固和提升自身实力,强化高校基础人才的培养,积极向各领域的专家团队输送人才资源,不断充实人才队伍建设。同时,需加强与科技企业的紧密合作,依靠企业的新兴技术水平与能力,合力攻克科研技术难关,提升专家队伍的综合研判能力。

(三)积极适应机制:调整发布主体范围,提高信息公开效能

1.赋予信息发布话语权

《草案》第24条规定,各级疾病预防控制机构有权向社会发布健康风险提示,并根据需要向同级卫生健康主管部门报告预警建议(28)见《中华人民共和国传染病防治法》(修订草案征求意见稿)第24条。。一方面强调了疾控机构在应急过程中关于风险信息发布的应有地位,以法律形式赋予疾控机构更多的信息发布话语权,形成了科层制预警的扁平化思路。这不仅在一定程度上缓解了信息的不对称性以及科层制结构的负向影响,还减轻了政府在应对信息危机时承担的风险和压力,促进较为平衡合理的职责分配。另一方面,法律赋予其相关权力的同时,疾控机构也需要承担相应责任,在正确认识自身职责和权力的前提下,发布风险提示时必须保证内容的专业性和来源的准确性,切勿因追求所谓的抢先发布而出现不实或来源不清的风险信息,以致扰乱社会秩序、散播恐慌心理,违背了调整信息发布主体范围的初衷。

2.推进数据整合共享

加强应急管理信息化平台建设,要积极对接各级数据和平台,打造“上下贯通,横向联动”的应急管理信息化综合体,提升信息交互功能,提高信息公开效能。首先,依托大数据信息储存分析过程的整合共享,克服数据壁垒导致的数据碎片化,消除政府部门之间可能存在的“信息孤岛”和“数据鸿沟”,实现政府各部门间数据的互联互通、整合对接以及协同应用。其次,政府应与企业协同合作,与社会实现深度对接,保证信息的准确及时发布,有效压缩谣言和不良舆论的空间,避免舆情危机的衍生。就新冠肺炎疫情防控而言,各地方政府通过当地媒体平台及时发布确诊、疑似、治愈和病亡人员数据,以信息公开助力疫情防控,增加了信息的透明性,有效防止舆情的滋生和发酵。同时,企业也应发挥自身的云计算、大数据以及可视化技术优势,除了“实时疫情动态”之外,还可以推出“同乘患者查询”“发热门诊地图”“疫情实时地图”等产品,积极满足公众多元化的信息需求。

(四)预警启动机制:反思预警制度不足,提高预警决策水平

1.确保疾控机构有权预警

通过对一系列突发事件的反思与总结,我国关于预警权力所属主体的法律法规也在进行不断地调整。《草案》第24条从法律上赋予县级以上人民政府预警的权力,基本实现了《传染病防治法》与《突发事件应对法》在预警主体上的对接,有效解决了法律之前存在的失调问题。除此之外,由于疾控机构在流行病学调查方面更具经验,理应使其在预警方面更具发言权,《草案》第24条也着重强调疾控机构有权向社会发布健康风险提示,不过却没有给予其启动预警的权力。缪昌武认为在政府与疾控机构之间应当实行专业判断与政府判断相分离的制度(29)缪昌武:《完善突发公共卫生事件预警制度之思考》,《学海》,2020年第5期。,从而确保专业判断的专业性。解志勇认为政府和疾控机构应各自独立发布行政预警和科研预警(30)解志勇:《公共卫生预警原则和机制建构研究》,《中国法学》,2021年第5期。。学者一致强调预警专业性的重要,但是对于是否赋予疾控机构预警权仍存在争议。笔者认为目前围绕着政府部门纵向式延伸的预警权限并不能从根本上解决预警权专业性不足的问题,只有将疾控机构划定为有权预警的主体范围,逐步构建双重预警机制,形成疾控机构与政府部门之间的联动,才能实现专业建议和综合研判最大程度上的趋同性。

2.提高预警决策效率

首先,地方政府部门应克服自利性的消极影响。除了满足自身的合理自利之外,必须充分发挥自身的公共性,积极承担起政府管理社会事务的职责。尤其是在应急状态下,突发公共卫生事件的发生对政府的执政考验难度加大,政府易产生行为失范现象,需要建立利益激励和约束机制,促进政府应对突发事件时的行为规范和决策效率,强化能力导向的政府。其次,政府部门要不断强化自身预警意识,抛弃“治理成效大于预警收益”的错误观念,事先建立健全完备的应急预案体系,确保应急处置有法可依和程序正当。相关监察部门应动态调整应急处置过程中的权责范围,从制度层面推动政府部门的权责匹配,避免因预警意识淡薄或权大于责而出现阶段性应急的现象。同时,加强公众对政策决策的监督力度,反向推进政府预警决策过程,最终通过正向激励与负向约束相结合提高预警决策的效率。