索绪尔二元符号哲学思想的脑电实证研究

丁彧藻

(福建商学院 海外教育学院,福建 福州,350016)

一、引言

语言符号形式和意义的关系是语言研究中经久不衰又充满争议的话题。索绪尔(Saussure)[1]提出符号(sign)是概念(concept)和声音模式(sound pattern)的结合,并用意指(signification)和信指(signal)分别代替概念和声音模式,以此来区分概念和声音模式,而又突出两者是符号整体的部分。他认为概念和声音模式这两个成分均是心理的,在大脑中通过联想环节连接起来[1]66。在索绪尔的“二元心理实体”符号哲学思想中,语言符号不是事物和名称的连接[1]66。同样,经典的语义三角理论也认为词和词所指的事物之间的关系不是直接的,而是通过概念调节的[2]。索绪尔的符号思想也为构式语法所继承和发展[3-5]。生成语言学虽然早期没有给予语义应有的地位,走形式化的语言分析之路[6],但是其词库仍是一个相对独立的成分,包含不止一种类型的信息,词代表了音系形式、句法范畴和意义规约化的关联。后来生成语言学对功能或意义的态度也发生了转变,承认广义的语言官能显示出适应设计的迹象,尤其受到为了与其他人交际的自然选择的影响[7]。Chomsky[8]更是把语言看作是具有声音的意义,认为语音等形式是语言的附属物,突出概念或语义在语言符号中的核心地位,从而修改了亚里士多德的语言观“语言是具有意义的声音”。对于意义的本质,乔姆斯基[9]认为关于词语挑选思维之外对象的指称主义的观念是站不住脚的,表达了语义根于思维的语义观,与索绪尔的符号理论和语义三角理论趋向一致。

传统语言学和生成语言学一般都是将语言分成语音、句法和意义等模块进行成分分析,构式语法代表了一种新流派,一些学者甚至表达了激进的观点。Langacker[3]坚持形式和意义的合一,主张音系空间,即语言形式得以确立的空间,也是语义空间的一个子集,因为就语法知识的结构而言,语言的形式结构也是概念;石毓智[10]认为符号是由语音和意义两个因素构成,不可分离,并指出生成语言学将句法、语音、语义分成几个模块违背了人类的认知特点。然而,人类语言的整体性是一种可观察到的属性,形式、语义等部分具有相对的独立性,可以相对地分离加工[11]。

审视这些学者的观点可以发现,各方并没有突破索绪尔起初关于符号形式和意义的二元对立统一哲学思想,只是对形式和意义的对立和统一关系侧重不同而已。本研究将采用具有毫秒级时间分辨率和内隐监控能力的脑电(ERP)技术,以中文双字名词作为刺激材料,考察作为心理实体的语言符号其形式和意义的相互关系。索绪尔曾指出符号的概念和声音模式两者紧密连接,每一个成分会触发(trigger)另一个成分[1]66。如果能够将汉语母语者的思维有力地导向中文双字词形式信息的加工,忽略其语义,在这种高度抑制语义思维的状态下,双字词的语义如果依然能被激活,无疑将有力地验证索绪尔对于符号二元对立统一关系的心理直觉。为此,本实验设计了文字词形匹配任务,让被试判断目标词和首词在整词形式上是否相同,实验前告知其无需关心语义,从而将被试的注意最大程度地聚焦于符号形式信息的加工,同时操纵各关键条件启动词和目标词的形式和语义关系变量。为了控制词性变量,只选择中文双字名词。根据名词的生命度等级[12],真词对照条件的首词选择表示工具的普通名词,语义相关、首字相同和重复条件的首词选择指人的普通名词。各条件的目标词相同,均是指人的普通名词,这样就可以将含有[+工具]和[+人类]语义特征的名词加工进行条件间的对比,观察形式和语义变量效应。

二、研究方法

(一)被试

23名(10男/13女)健康的大学生自愿有偿参加了本次实验,均为右利手,年龄在21-30岁(平均:24.74岁,SD=2.58)。母语均为汉语,视力或矫正视力正常。被试实验前均阅读并签署由北京大学中文系科学研究与伦理审查委员会批准的知情同意书。被试坐在光线暗淡的隔音室的椅子上,面对液晶显示屏,视距约80cm。关键刺激出现在屏幕中心,视角朝向大约为2.5°×1.9°。要求双眼注视屏幕中央的注视点,在刺激呈现后做按键反应。

(二)材料

实验设置了四种关键条件:(1)真词对照:首词和目标词都是真词,首词是表示工具的名词,目标词是表示人的名词,并且首词和目标词在读音和字形上完全不同,如“刀子-老伯”;(2)语义相关:首词和目标词是语义上相关的指人的名词,但是在读音和字形上完全不同,如“大爷-老伯”;(3)首字相同:首词和目标词的首字相同且都是指人的语义上相关的名词,如“老者-老伯”;(4)重复:首词和目标词是指人的名词且完全相同,如“老伯-老伯”。四个关键条件的目标词相同。填充试次是由各种类型的名词构成,包括表示人、动物和非动物的普通名词,并且首词和目标词完全相同。每个关键条件的试次数为70个,填充试次数为140个。

各条件内的首词和目标词之间在笔画数(两字之和)和出现次数的均值上均做到了平衡(F(3,207)=0.63,p=0.6;F(3,207)=0.006,p>0.99 )。刺激材料均为汉语普通话双字合成名词,选自语料库在线字词索引。请15位不参加实验的大学生用5点量表给各条件首词和目标词之间的语义相关度凭直觉进行评分(1表示完全不相关,5表示完全相关),结果为:(1)真词对照:1.17;(2)语义相关:3.28;(3)首字相同:2.88。成对的比较显示三个条件两两之间均存在显著性差异(ps<0.01)。也请这15位同学给首字相同条件下的首字有意义程度凭直觉评分(1表示完全无意义,5表示完全有意义),结果为3.39,说明首字具有较清晰的意义。

(三)实验流程

每个试次包括一个固定十字、一个首词和一个目标词。试次之间的间隔为1000ms。在实验开始时屏幕中央呈现500ms的黑色十字,接着呈现首词,时间持续500ms。刺激之间的间隔为500~700ms。目标词呈现500ms,之后是1 200ms的空白屏幕。被试在看到目标词时做按键反应。如果首词和目标词整词形式完全相同,则按一个键,如果不同,则按另一个键。反应和键的匹配在被试间平衡。在刺激材料呈现时,每种类型的试次进行随机混合。整个实验被试答题时间持续大约50分钟。

实验采用EGI脑电分析与记录系统,使用64导氯化银镀层电极帽记录脑电。数据采集时的参考电极为头顶Cz。在线带通滤波范围为0.01-70Hz,采样频率为1 000Hz/导。所有电极与头皮接触电阻小于50KΩ。实验流程通过E-Prime 2.0 软件编制并控制。

(四)数据分析

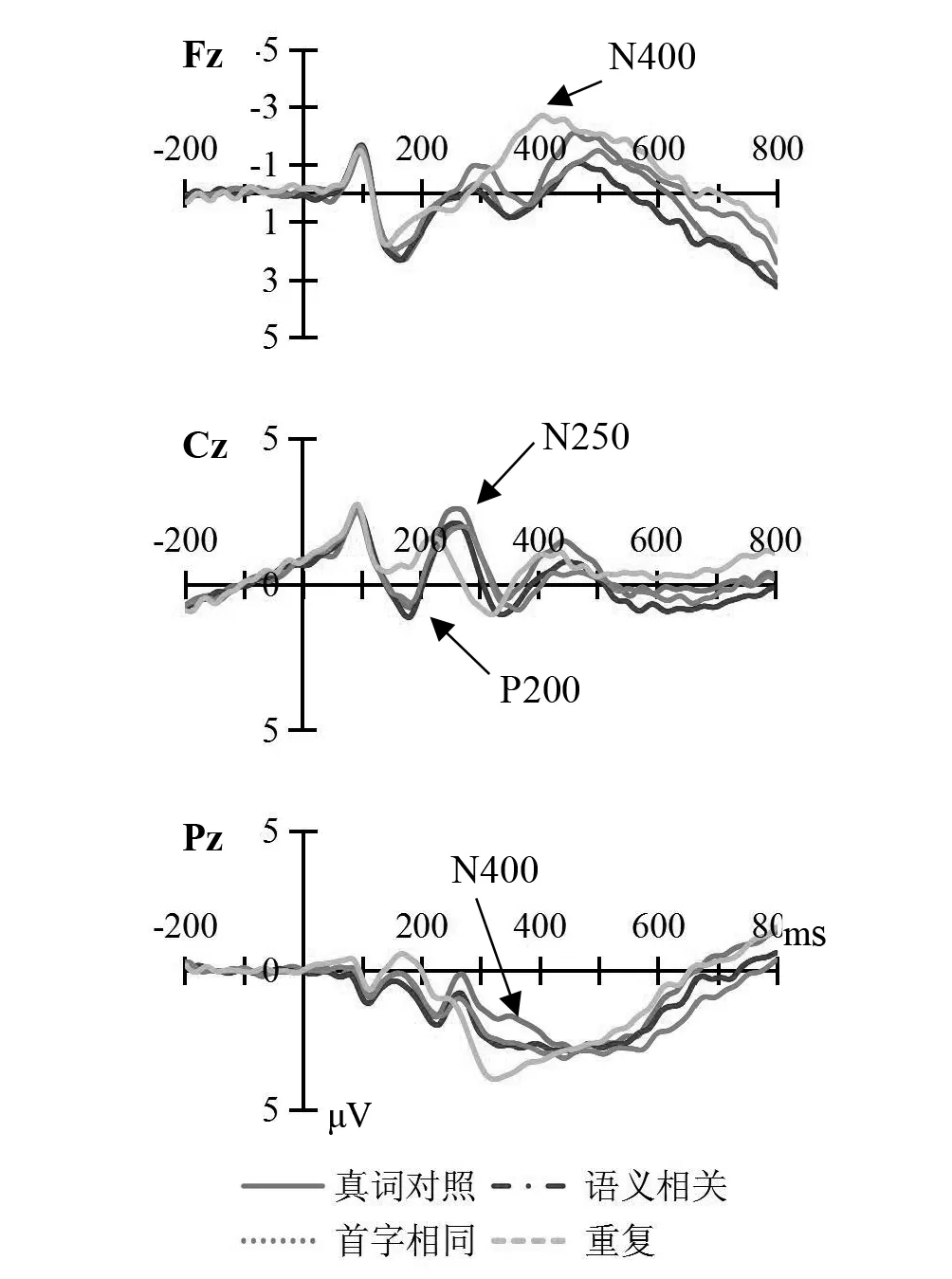

取样从关键词刺激出现前200ms开始,持续到刺激开始出现后800ms。对脑电数据进行离线滤波分析时,采用0.05-30Hz的带通滤波,以关键词呈现前的200ms的电压值为准,做基线校正。离线参考为平均参考。叠加平均中,排除反应错误、最大和最小振幅之差大于160μv、眨眼幅度大于140μv、眼动振幅大于55μv的反应。本研究将统计分析三个脑电成分:P2(或称为P200)(130~230ms)、N250(230~300ms)、早期N400(300~400ms)和晚期N400(400~500ms)(见图1)。采用重复测量方差分析(ANOVA)的方法分析每个成分的平均波幅。三个被试内的变量为条件(四个)、区域(额区、额中区、中央区、顶区)和偏侧化(左侧、中线、右侧)。

图1 平均ERP波形

三、ERP结果

对于P2,在额区、额中区和中央区,ANOVA显示存在条件的主效应(F(3,66)=4.08,p<0.05)。后续的分析显示,真词对照(0.85μv)、语义相关(0.91μv)和首字相同条件(0.74μv)比重复条件(0.32μv)分别诱发了显著更大的正波,真词对照和语义相关条件之间没有显著性差异,具体见图1。

对于N250,在额区、额中区、中央区和顶区四个区域,ANOVA显示存在条件的主效应(F(3,66)=7.87,p<0.01)。后续的分析显示,真词对照(-0.3μv)、语义相关(-0.12μv)和首字相同条件(-0.24μv)分别比重复条件(0.61μv)诱发了显著更大的负波。

对于早期N400,ANOVA没有显示条件的主效应(F(3,66)=2.13,p=0.11),但是却显示条件和区域的交互效应(F(9,198)=4.46,p<0.01)。后续的分析显示,在额区,重复条件(-1.13μv)比真词对照(0.36μv)、语义相关(0.29μv)和首字相同条件(-0.21μv)分别诱发了显著更大的负波;在额中区,重复条件(-0.38μv)也比真词对照(0.56μv)、语义相关(0.65μv)和首字相同条件(0.42μv)分别诱发了显著更大的负波(F(1,22)=8.51,p<0.01;F(1,22)=9.16,p<0.01;F(1,22)=4.21,p=0.05);在顶区,ANOVA显示条件的主效应边缘显著(F(3,66)=2.56,p=0.09),条件和偏侧化的交互效应显著(F(6,132)=6.3,p<0.01)。进一步分析显示,在Pz电极,真词对照条件(1.77μv)比语义相关(2.64μv)和重复条件(3.6μv)分别诱发了显著更大的负走向的脑电波(F(1,22)=8.83,p<0.01;F(1,22)=8.98,p<0.01),与首字相同条件(2.58μv)的差异也达到边缘性显著(F(1,22)=3.86,p=0.06)。

对于晚期N400,ANOVA显示没有很显著的条件主效应(F(3,66)=2.23,p=0.09),没有条件和区域的交互效应(F(9,198)=0.95,p=0.48)。

四、结果讨论

本研究采用文字词形匹配任务发现了时间上先后出现的P2、N250和N400效应,其中额前区和顶区的N400效应又有明显差异,具体见图2。

图2 (A)差异波地形图 (B)电极放置图

(一) P2效应

在P2时段,真词对照、语义相关和首字相同条件比重复条件引发了显著更大的正波。因为真词对照和语义相关条件的共同点是首词和目标词在读音、字形上均不同,所不同的仅仅是首词和目标词之间的语义相关度,而这两个条件引发的脑电波没有明显差异,据此可以推断这个P2成分不受语义变量调节,反映的是双字名词早期形式信息的整合和加工,这与反映音节失匹配的P2[13-14]性质相似,也与 P2不受中文合成词语素意义影响的发现[15]一致,体现的是一种当前刺激和先前记忆痕迹之间的失匹配现象。这种失匹配效应是因为当被试加工目标词时,首词正字法信息还部分存储在被试的短时记忆空间,由于真词对照和语义相关条件下首词和目标词的两个字字形完全不同,这两个条件的目标词正字法信息未被预先激活,其亚词汇层形式信息的整合和加工会花费更大的认知努力,于是就比重复条件的目标词引发更大的正波。首字相同条件下因为首词和目标词有一个首字相同,目标词的正字法信息也只有部分被预先激活,其引发的P2比真词对照和语义相关条件相对较小,但不够显著。

Kutas 和 Hillyard很早就发现在字母文字的阅读任务中那些物理上异常(大于普通)的词会诱发一些列正波[16],包括P210。在中文阅读任务中,P2是一个被广泛发现的脑电成分。字的共有偏旁[17]、偏旁位置[18]、语音一致性[19]及低频字的声旁[20]都会调节P2。P2的引发以视觉刺激加工为主[21]。结合本研究及这些结果可以推断P2反映了文字词早期形式信息的加工,此时文字词形式信息还处于较具体的层面,反映了视觉特征向文字或早期亚词汇层表征的投射。与P2效应时间窗口有较大重叠、位置较一致的是以脑顶部和中央区为中心的N200效应(重复条件更负)。该N200不反映感知觉加工,也不反映语音和语义加工,而反映词形加工,被认为是中文所特有的脑电反应[22-23]。从名称看,P2和N200是两个不同极性的脑电成分,仔细分析发现,本研究的重复条件和张学新等的重复条件比其他条件均引发更负的脑电波,很可能反映的是一种相似的认知神经过程,只是观察的参考点不同:启动词和目标词字形完全不同引发了更大的P2,其实就是重复条件引发了更小的P2,或者说更负的N200。此外,Huang[13-14]等在口语词的识别中也发现重复条件比不相关条件引发了更小的P2,或者更负的N200。这些证据提示N200难以说是中文文字词加工所特有的脑电反应,更可能反映的是文字词早期亚词汇层形式信息的整合和加工。

(二)N250效应

在N250时段,真词对照、语义相关和首字相同条件的目标词比重复条件的目标词诱发了显著更大的负波,显示出分布广泛而又强烈的整词重复效应,但是没有显著的单字重复效应。真词对照和语义相关在N250波幅上没有显著性差异也提示在词形匹配任务下N250成分对语义变量不敏感。差异波地形图显示N250在中线和稍微偏右位置效应最大。对字母文字的研究发现其效应在中线和前半球稍微偏左位置最大[24],但是仔细观察字母文字引发的N250头皮地形图发现,其前区效应也是偏右侧,只是本研究的效应更偏右一些。

N250成分在对字母和音节文字的研究中经常被发现。书写词的正字法部分重叠、音系启动和字母位置变换会诱发N250效应[25-26]。一些研究显示N250对语义变量敏感[27-28]。日语文字内启动诱发的N250比英语和法语中程序相当的相应成分时间进程更晚,且日文中N250的许多启动效应受到音系重叠的驱动,而不是正字法的重叠[29]。双模态互动激活模型(BIAM)认为N250涉及到将字母投射到整词形式的表征[24-25]。中文研究显示N250也是一个常见的脑电成分。汉语母语者阅读汉语词比看图画在枕区和颞区引发更大的负波N270[30]。重度模糊的汉字诱发了更大的N250,但是刺激频率不影响这一成分[31]。与一些实验不同的是,本研究没有发现N250的早期语义启动效应,只有整词形式变量效应,这也许与实验任务有关。本研究只是让被试判断目标词和首词在整词形式上是否相同,被试可以忽略词的语义。受这种聚焦于形式信息的实验任务要求的影响,被试的语义加工会受到抑制,双字词形式和意义的连接强度在大脑里减弱,语义在早期阶段没有被有效激活,但是整词形式的加工被凸显,因此出现了分布广泛而又强烈的整词形式重复效应。这种重复效应是由于在重复条件下目标词和首词在整词形式上的重叠,导致目标词的形式信息预先被激活,因而加工目标词时认知负担更轻,诱发的N250比其他条件更小。

虽然N250和P2都反映了书写词的形式信息的整合和加工,但是两者存在性质差异。首先,两者的时间进程、分布脑区和极性不同;其次,两者反映的词汇形式表征的抽象程度不同。P2反映的是词汇形式的早期加工,对符号的大小、位置等较为具体的信息也敏感,完全不受语义影响,而N250则对词的小的位置变化不敏感[32],而对文字词整词形式包括音系信息更敏感,有时甚至受到语义变量的调节,反映了词汇形式更高层级信息的加工,而且在语音模态任务中也未发现[14],因此可能主要反映了从印刷字体向抽象词汇表征的快速通达[30]。扩展的层间-层内联结(IIC)模型认为双字复合词的通达单元同时与两个汉字正字法单元相联系,而单字词的通达表征则与一个正字法单元相联系[33]。结合本研究及其他研究发现,本文认为汉语合成词的识别中存在一个整词形式的抽象通达层,在层级上比与视知觉特征相联系的单字单元更高,尽管合成词是由两个汉字单元组合而成。这就是说汉语合成词形式的加工也具有层级性,层级越高,抽象性越强。文字词尽管是一种书面视觉符号,离不开视觉特征信息的提取和加工,但是文字词的大小、远近、字体、颜色、书写风格、书写工具等不会影响其语义的识解,只有抽象的文字词形式才会影响其识解,从而有别于其他书写词。在中文里,N250成分可能主要反映从汉字单元向整词单元表征投射的抽象的认知神经过程,这一过程起到通达语义的桥梁作用,因而在有些情况下易受到紧随的更高层语义信息反馈的影响[27]506-521。

(三)N400效应

对于早期N400,在额区和额中区,重复条件比真词对照、语义相关和首字相同条件分别诱发了显著更大的负波,显示出强烈的整词重复效应,但是在顶区,重复条件却比真词对照、语义相关和首字相同条件引发了更大的正走向的脑电波,条件效应刚好相反。此外,顶区也显现出语义效应,因为真词对照比语义相关条件更负,但是语义效应较弱,分布区域比其他任务[16][22-23]更局限。从差异波地形图看,额前区的N400效应比N250效应更靠前,中线位置效应最大,但是没有N250那样较明显的偏右侧效应。前区N400主要反映的可能是抽象词汇形式信息的进一步加工,而不反映语义的加工,理由是真词对照和语义相关条件之间没有明显差异,这与顶区的N400效应存在明显差异。Huang[13-14]等在语音模态任务下也发现了分布于头皮前区的早期N400重复效应,只是持续时间更长,且其首音节相同条件也引发了更大的负波。Huang[14]等认为前区的早期N400反映了从词首相同音位激活的众多音系候选词中进行消歧选择的过程。用组群模型[34]解释音系词的线性序列加工具有合理之处,因为其实验启动词和目标词音节的完全重叠和部分重叠引发的负波没有明显差异,但是这种解释不完全适合书写词的加工,本研究中首字相同条件的目标词尽管比真词对照和语义相关条件的目标词诱发了更大的负波,但是不显著,而且文字词识别中存在汉字的并行加工现象[35]。综合这些结果,可以认为前区的N400效应反映的还是双字词形式加工的晚期重复效应。这种文字词形式重复引发的前区N400效应还是较少见的,在一些中文双字词的研究[22-23]中并没有发现。本实验聚焦于词形的任务抑制了被试的语义加工,其语义思维激活程度较低,而词形加工的效应却显著增强,在其他语义激活程度较高的任务中,词形加工被抑制,呈现出N400时段语义和词形加工此消彼长的关系。

五、综合讨论

本研究通过整词形式匹配任务将被试的注意聚焦于符号形式信息的加工,在这种高度抑制被试语义思维的状态下,双字词的语义依然被有效激活,尽管其分布区域比较局限。这充分说明人脑里语言符号形式和意义连接紧密,作为符号心理实体一面的形式会自动触发作为符号心理实体另一面的概念或意义,在神经元的脑电波层面验证了索绪尔对于符号形式和意义二元对立统一关系的心理直觉。尽管索绪尔是以拉丁词语arbor(‘tree’)为例来讨论符号的概念和声音模式的关系,但是他没有否认书面的词语也是符号的一种,用arbor这个文字词来讨论符号的二元属性说明符号也包括书面语言中的文字词。事实上,索绪尔还专门讨论了中文书写系统的特别之处。他指出中文是表意系统(ideographic system)的经典例子,在这个书写系统里词是通过独一无二、与众不同的符号去表征,这个符号与所涉及到的声音没有任何关系,而是直接代表整个词[1]26。当然,索绪尔对中文的认知存在一定的偏差,中文符号并不是与所涉及到的声音没有任何关系,因为汉语里有大量的形声字,形声字通过组合表意的形符和表音的声符构造而成,属于意音文字[36],不纯粹是意符。此外,中文符号的音和义之间有时也存在一种理据性联系。如沈括记载:“所谓右文者,如戋,小也。水之小者曰浅,金之小者曰钱,歹而小者曰残,贝之小者曰贱,诸如此类,皆以戋为义也。”(《梦溪笔谈·十四》)因此,作为声旁的“戋”也具有意义。

尽管中文里音义理据的存在,中文使用的方块文字是一种更复杂的二维空间视觉符号,直接与音节和声调对应,与表征词的声音序列的字母文字和音节文字具有类型上的显著差异。正如索绪尔所言,书写词(written word)在表意书写系统里在脑子里成为口语词(spoken word)替代物的倾向性更强,因而对中国人来说,意符(ideogram)和口语词作为概念的符号具有同等效力[1]27。汉字是一种正字法深度高的文字,而字母文字是一种正字法深度浅的文字。正字法深度会对文字词识别产生重要影响[36]。读者采用语言表面的音位策略加工正字法深度浅的文字词,而采用视觉码加工正字法深度高的文字词[37]。对于中文这种正字法深度高的文字,尽管语音信息在汉字语义通达中具有重要作用[38],读者会更多地依靠视觉码去识别,语音不是语义激活的必要成分[39-40]。文字也是观念的符号[41]。本研究也表明视觉码在中文文字符号加工中的重要作用:被试即使被强迫于中文双字词视觉码信息的加工而无需关注语义,符号的概念或意义也被自动有效激活,“间接地代表了所表达的概念(idea)”[1]26。需要指出的是,索绪尔所用的“间接”一词易引起误解。索绪尔所说的“间接”是相对于表音书写系统可以通过语音直接表达概念而言的,因为在他的观念里口语是第一性的,他的用语不同于现代心理语言学中的术语。在文字词加工的通道理论中,由词语的形态特征获取语义的假说被称为“直通理论”,并得到英语语义分类任务的验证[42],而由语音激活词义的假说被称为“音系中介理论”,并获得英语同音词干扰实验[43]和形音相似掩蔽实验的支持[44]。抛开这些术语表面上的不同,本研究显示中文可以通过专注于词的视觉码自动激活其语义,证实了索绪尔对中文的观察,只是汉语母语者在语义思维被抑制的条件下,从词的形态特征通达语义的效力较弱。

除了形、义的连接紧密性,符号的心理性和抽象性也是索绪尔所强调的符号重要属性。符号的心理性和抽象性两者密切相联,但又不完全相同。索绪尔说声音模式并不是实际上的一个音,而是听者的感觉所给予的对一个音的心理印象,因此最好避免把声音模式称为由语音组成[1]66。《普通语言学教程》在编者按中也指出,索绪尔的“声音模式”首先是作为抽象(abstract)语词词形的自然表征,独立于话语的任何现实化(actualisation)[1]66。本研究所采用的虽然是视觉模态的刺激方式,而非听觉模态,符号形式也具有心理性和抽象性。屏幕中央的中文双字词是词的形式的现实化,而非心理的视觉模式。这种视觉刺激经过被试的视知觉分析形成对书写词的心理印象。索绪尔没有阐述听或视知觉分析何时能形成这种“心理印象”,进而在大脑里构成抽象的词形。本研究对中文双字词的脑电研究显示,这种从具体的视觉刺激到抽象的词形印象的获得是一个需要分几步加工才能实现的动态过程,跨越了P2、N250和N400等不同的时段,具有时间上的串联属性,并非一蹴而就。P2时段主要是对文字词早期亚词汇层形式信息的加工,形式表征尚较为具体;N250时段主要是从文字印刷字体向整词表征的快速通达,形式表征抽象程度加深;N400时段是更晚期的抽象词汇形式加工,处于通达语义的界面。即对书写词形式的心理印象有一个从具体到抽象的分阶段形成过程。书写词符号形式的抽象性体现在其在一个书写系统中的否定(negative)和区别(differential)价值上。构成双字名词的两个汉字单元合并以后构成更高层、具有整体性的抽象整词单元,使其获得符号的能指抽象属性。这个能指的功能并不是两个分离的汉字知觉单元能够分别单独行使。在此,整词的形式表征高于汉字单元的形式表征,但是单字也是整词的一个区别要素。尽管索绪尔认为书写形式不重要,或重要性仅仅在系统所强加的某些限制上[1]118,本研究认为双字名词印刷体形式是抽象性的基础,以此才能与系统中的其他形式构成抽象的对立区别和否定关系。抽象性与符号形式本身合为一体,不能截然分割。

符号形式和意义的心理印象也会受到符号动态的二元对立统一关系的影响。P2和N250两个时段没有语义变量的参与,是纯粹的形式表征,而只有到了N400时段,语义表征才被有效激活。因此人脑中形式和意义的加工在一定程度上是分离的、串联的,形式和意义的心理印象在一定程度上是相对立、可以区分的。本研究也发现中文双字名词识别引发的N400可以分为额前区N400和顶区N400,额前区N400是纯粹反映双字词形式信息的加工,而顶区N400则涉及到语义的表征。这又清楚地表明形式和意义在双字词识别的晚期阶段存在并行加工的关系。双字名词形式和意义加工过程的同时并存和所具有的界面属性无疑会造成人们对两者的心理印象难以区别,造成形式和意义合一的心理直觉。行为研究也显示当被试被要求将注意力集中在输入的声学-语音特征时,他们似乎不能避免识别涉及到的词[34][45]。功能性核磁共振成像(fMRI)研究发现,甚至被试的注意被导向话语输入的非言语特征时,如说话者的声音,语义的激活也发生了[46]。脑电研究显示在语音模态的词匹配任务中语义也被自动激活[13-14]。这些证据表明在口语词的识别过程中,语言使用者难以从主观感觉上将形式和意义完全分离,与本研究采用视觉模态的发现一致。因此不能离开形式谈意义,也不能离开意义谈形式[47]。语言意义是语言形式的意义,语言形式是语言意义的形式,两者是辩证统一的关系,既相互对立,又相互依存。

最后,需要强调的是在讨论符号形式和意义的关系时,不能离开人的主观直觉和意识。语言符号既是研究的客体对象,也是主观精神的产物,是客体和主体的统一。这是语言符号区别于纯自然客体如分子、原子、质子等的本质属性。洪堡特[48]曾指出:“语言与第一个反思行为直接相关,并与之一同发生。在含混无序的欲念状态中,客体为主体所吞噬,而在人从这一状态中觉醒并获得自我意识之时,词也就出现了。”作为符号的汉语双字名词其形式和意义的关系与语言使用者自我意识的觉醒和反思密不可分。没有人主观自我意识的觉醒和反思,符号形式和意义之间存在的动态关系也无法建立。本研究显示符号形式和意义的关系受到语言使用者主观意识和注意的影响。笛卡尔[49]的名言“我想,所以我是”(旧译作“我思故我在”)揭示了思维和存在的关系。自我的存在以思维来确定。我通过思考认识到了“我是一个本体,它的全部本质或本性只是思想”[49]28。语言思维在人的思维中处于核心地位。语言是思维的工具,并成为思维的一部分。作为二元心理实体的汉语双字名词符号其形式和意义及动态关系的存在也以语言使用者主观自我意识的觉醒和思维为前提,并成为后者正在发生的有力证明。研究显示,有的病人在植物状态下也是有意识的,其中一个重要证据是病人能够按照要求理解指导语,进行运动想象,其大脑的运动前区和顶区、部分海马旁回的功能性核磁共振成像活动在不同任务中分别显现,尽管其身体不能做出行为反应[50]。在临床诊断和治疗中,“植物人”意识觉知通过其语言理解而得到确认。

每个语言学者也都是根据自己的主观直觉和反思对语言符号形式和意义之间发生的关系做出判断。正是基于这样的认识,不能完全否定Langacker将“音系空间列为语义空间的一个子集”的强势主张,因为形式和意义表征在界面上的紧密相连和在某些时段的并行加工极易让人产生这样的主观直觉。这种主观直觉似乎造成了符号形式和意义关系“测不准”的困境。这种动态性与语言符号在人脑里运行于形式和意义“相遇边缘”[1]111的界面属性有关。承认人自身加工语言的这种认知神经特性,可以理性地说Langacker的主张与索绪尔的观点并不矛盾,因为后者认为“仅仅是语言中惯例化的(institutionalised)[概念和声音模式]的连接对我们来说是有意义的(relevant)”[1]67,而只有声音(或文字)和意义惯例化的连接才产生了语言符号本身及我们对符号的主观直觉。声音(或文字)和意义如果不能在大脑中形成主观连接,语言符号将不会存在并发生作用,失语症也会随之发生。无论是乔姆斯基强调语言的意义或是亚里士多德强调语言的声音均须以声音和意义的心理互相连接为根本条件。声音(或文字)和意义的心理连接是符号象征能力的基础,也是符号任意性[1]67的前提。符号象征能力是人类在历史演化中所获得的最神奇的认知能力之一,至今我们对语言符号基本原子成分的起源还完全模糊不清,其与动物的交际系统有着根本的不同[9]234。形式和意义的神经心理连接机制也是未来人工智能研究需要破解语言和意识、思维关系所无法回避的关键科学问题之一。

六、结论

本研究采用高度抑制被试语义加工的书面词形匹配任务,中文双字名词的语义依然被有效激活,显示人脑里符号的形式和意义连接紧密。中文双字名词的形式和意义既存在分离的、串行的加工,也存在同一时间段的并行加工,表明在不同阶段汉语双字名词的形式和意义的关系处于动态变化之中。这些发现深化了索绪尔关于符号作为心理实体其形式和意义二元对立统一的哲学思想。