聚落与家屋

——桂东北苗族山村聚落形态与社会结群的变迁

赵晓梅

(复旦大学 文物与博物馆学系,上海 200433)

一、 引 言

聚落形态是建筑学、地理学、考古学与人类学等多个学科共同关注的主题,每个学科以不同的视角与方法开展研究。地理学根据居住模式的差异将乡村聚落形态分为散村与集村两类,散村的住宅零星分布,尽可能地靠近生计所依的田地、山林或河流湖泊;集村的住宅集聚于有限的范围,耕地分布于房舍周围。由于气候环境、发展历史的差异,我国北方与南方虽均长期共存散村与集村两类乡村聚落,但发展路径与数量规模有所差异。(1)金其铭:《中国农村聚落地理》,南京: 江苏科学技术出版社,1989年,第16~19页。学者就最初的聚落形态是散村还是集村展开争论,散村一派认为聚居是基于血缘结群的适宜居住方式,可以共同抵御外来威胁;而鲁西奇则以大量文献与实例论证散居是“人类居住的原始倾向和自然选择”,并且认为从散村到集村的变迁不是必然的历史发展趋势。(2)鲁西奇:《散村与集村:传统中国的乡村聚落形态及其演变》,《华中师范大学学报(人文社会科学版) 》 2013年第4期。除自然因素外,地理学关于聚落形态的分析也考虑到基层行政管理方式的影响,在传统社会中显然集中居住更易于控制、便于国家权力的渗透。(3)郭涛:《北京大学藏秦〈水陆里程简册〉与秦汉时期的“落”》,《史学月刊》2018年第6期。

这种散村与集村的分类方式仅考虑住宅与环境、住宅与住宅之间关系的差异,对于住宅本身的规模与住宅内部的居住方式关注不足。集村与散村并非必然指向聚居与散居,在西南长屋、东南堡寨等较为特殊的超大型住宅案例中,一座住宅之内即为大家庭的聚居,由一座或若干座大家屋构成“散村”。这些特殊的“散村”与家族聚居的“集村”在社会结群方式上几乎没有差异,因此散村、集村的分类方式在这些特殊区域的聚落形态讨论中失去效力。与此相对,考古学的聚落形态研究关注到更为丰富的空间层次,从建筑、社区(聚落)与更大地理区域等层次展开分析,(4)戈登·威利著,谢银玲、曹小燕、黄家豪、李雅淳译,陈淳审校:《聚落与历史重建——秘鲁维鲁河谷的史前聚落形态》,上海:上海古籍出版社,2018年。建立起不同空间层次之间的关联,可以应对不同地理环境、住宅形式的分析。聚落考古学注重以物质遗存推断社会结构,(5)摩尔根著,李培茱译:《美洲土著的房屋和家庭生活》,北京:中国社会科学出版社,1985年。以空间变迁表达社会结群方式、国家与地方联动的变化,(6)吴敏:《凤山楼: 聚落考古学视角中的粤东古村落》,北京:社会科学文献出版社,2019年。结合区域历史的解读,有助于我们更完整地重建地方社会的发展历史。

人类学也关注物质空间与社会结群的互动过程。列维-斯特劳斯(Levi-Strauss)在1970—1980年代基于北美、东南亚、非洲的亲属制度研究提出“家屋社会”的概念,(7)Claude Levi-Strauss, Anthropology & Myth (Oxford & New York: Basil Blackwell, 1987) 151-198.指出家屋是一种社会结群(a social grouping)方式,强调人力、财产和名声在时间上的延续和转让,整合人与资产、荣誉等物质与非物质要素,突出家屋作为控产机构的意义,但他未关注到家屋的物质实体本身。1990年代,卡斯滕(Carsten)等学者将家屋社会的研究扩展至建筑本身,以物质空间表征社会单元。(8)Janet Carsten, Hugh-Jones Stephen, “Introduction,” Janet Carsten, Hugh-Jones Stephen (eds.), About the House: Lévi-Strauss and Beyond (New York & Melbourne: Cambridge University Press, 1995) 1-46.人类学的家屋研究偏重建筑层面的社会过程,关注家屋内部(within a house)姻亲、血亲之间的交互循环,用以分析家屋之间(between houses)的历时发展。(9)Susan D. Gillespie, “An Introduction,” Rosemary A. Joyce, Susan D. Gillespie (eds.), Beyond Kinship: Social and Material Reproduction in House Societies (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000) 1-21.

我国西南山地聚落的民族志研究成果颇丰,家屋社会理论被广泛应用到家屋的象征意义、神圣仪式、人观建构等方面的分析之中。(10)何翠萍:《人与家屋:从中国西南几个族群的例子谈起》,《区域社会与文化类型国际学术研讨会论文集》,2011年。研究者普遍认为西南山地聚落具有家屋社会特征,家屋、家名与家庭成员构成家的三要素。(11)黄应贵:《空间、力与社会》,《广西民族学院学报(哲学社会科学版)》2002年第2期。不少西南民族案例表明,即使是具有显著家屋社会特征的乡村聚落,其社会结构也包含宗族。(12)郭立新:《折冲于生命事实和攀附求同之间:广西龙脊壮人家屋逻辑探究》,《历史人类学学刊》2008年第6卷1、2期合刊。这种宗族倾向在近百年来有不断加强的趋势,发生着由家屋社会向宗族社会的转变,一方面表达于住宅形式与聚落形态的变迁之中,另一方面也通过宗谱修编等社会活动得以促进,表现出国家政策影响下地方社会的转变。

已有研究表明,家屋社会与宗族社会是可以并存、转化的。贺喜的南方水上人研究揭示出生活方式转变对社会结群方式的影响,水上人在上岸后结群方式由家屋向宗族转变,体现于同姓、同祖、宗谱和祭祖的仪式之中。(13)贺喜:《从家屋到宗族?——广东西南地区上岸水上人的社会》,《民俗研究》2010年第2期。在本文的桂东北苗族案例中,这个从18世纪下半叶发展而来的山村没有发生生活方式的剧变,耕种梯田、培育山林始终是这个聚落的主要生计,但它的社会结群方式也发生了变化,聚落形态经历着从零散大家屋向聚集小家屋的转变,凸显于家屋规模、形式与生长方式的变迁之中,也体现于屋场名称的消失、乃至祭祀活动与族谱编纂方式的变化之中。这种聚落形态的演变与国家对地方社会治理的政策变迁相一致,也是地方社会与国家互动过程的表达。

二、 案例概况与研究方法

大屯是广西龙胜县伟江乡的一个自然村。伟江乡辖八个行政村,苗族人口约占总人口90%,其余为瑶族、汉族。大屯位于湘桂边界的南山南麓,海拔900米,发源于南山的伟江河由北向南穿村而过。大屯人口564人,均为苗族,(14)2019年乡政府提供数据。他们都称自己的祖先来自湖南,即南山北麓的城步苗族自治县,从大屯到城步车程仅半小时左右。

翻越南山是由湖南向广西人口迁徙的重要路径。由于位于移民通路之上,大屯一带的人口流动很高。对更大地理范围内的湘桂移民来说,大屯只是他们短暂停留的地方。因为山田承载能力、不同人群之间的排挤等原因,他们或继续沿江而下,或在山区流转,形成新的聚落。目前大屯几个主要姓氏是在18世纪中叶以来迁移至此、逐渐定居下来的,直到最近几十年大屯的居住人口仍因迁徙而不断变化。

大屯分为4个村民小组,河东从南向北依次为一组、二组、三组,河西为四组。大屯有蒋、蒙、杨、石、蓝、苏等姓氏,一组以杨姓为主,二组以蒋姓为主,三组以蒙姓为主,四组以石姓为主,这四个姓氏人口较多,也是定居较早的人群。尽管近年来这些姓氏都试图通过重新编纂宗谱来整合各自姓氏、强化宗族组织,但宗族在聚落发展历史中从来不是地方社会的主导组织,这与大屯的区位有关。

龙胜自清乾隆六年(1786年)设立理苗厅(或称理苗分府),于龙胜城、广南城设左、右营,在厅邑各地设置汛、塘,以兵防为主控制当时还未完全纳入国家体系的“苗猺”先民。大屯邻近彼时设立的佈陇塘驻地,该塘有弁兵两人,(15)周诚之编纂:《道光龙胜厅志》,南京: 凤凰出版社/上海书店/巴蜀书社,2014年,第49页。其主要职责仅是递送公文,(16)《东团上恳章程》,雷冠中、潘鸿祥、王昭武、黄靖校注:《广西龙胜民族民间文献校注》,北京: 民族出版社,2016年,第10~12页。显然并不足以对大屯等周边苗人聚落实现完全控制。尽管“编保甲”也是列于“添协营”之后的管控手段,(17)《高宗纯皇帝实录》卷139。但从目前伟江一带苗族聚落留存的文献来看,这一治安防控的行政手段并未得到切实的贯彻。因此只能是以地方自治为主的间接管理,大屯受国家管控十分有限。尽管在龙胜瑶、壮居住区,头人(团绅、头甲)在政府、民众之间起到连接作用,由人口占多数的主导姓氏族长担当头人;但大屯的社会结构与此不同。由于人口流动大,大屯同一姓氏的几个家门来源不同,没有建构起宗族组织,也没有发挥强有力的社会治理功能。大屯的聚落形态以有限的大家屋聚居为主,家屋组团彼此联系松散。这时应当还没有 “大屯”自然村的地理范畴,而是由家屋组团构成若干散村的集合,这一聚落形态一直延续到民国时期。龙胜厅在民国改称龙胜县,县之下的行政区划经历了团、区、乡的变化,(18)龙胜县志编纂委员会编:《龙胜县志》,上海:汉语大词典出版社,1992年,第2~6、6~14、2~6页。但以家支(对应于一个家屋)为单位的土地私有制度以及聚落内部的社会结构没有大的变化。大家屋是这一时期的基本社会单位,具有显著的家屋社会特征。

这种情况在20世纪下半叶的两次土地制度变革中发生转变。1952年龙胜县开始集体化土地改革,1954—1955年推广初级农业生产合作社, 1956—1958年实现人民公社化,(19)龙胜县志编纂委员会编:《龙胜县志》,上海:汉语大词典出版社,1992年,第2~6、6~14、2~6页。土地使用与日常生活均以生产小队为单位,生产小队构成大屯的主要社会组织形式。到1981年转变为农业生产承包制,1984年以村民小组取代生产小队,(20)龙胜县志编纂委员会编:《龙胜县志》,上海:汉语大词典出版社,1992年,第2~6、6~14、2~6页。生产、生活回归到以家庭为单位。这两次政策变化导致大屯内部社会结群方式与家屋形式的变化,最终形成今日所见的集村面貌。纵然没有设立族长、祠堂及共有的族产,大屯苗人以新的方式编制族谱,试图通过宗族组织整合同一姓氏的人口,逐渐向当代“宗族社会”转变。

本文借鉴地理学、考古学与人类学的聚落研究进路,通过档案查阅、空间测绘与入户访谈,(21)田野调查在2019年1月到2021年1月之间多次开展,其中2019年1月份参与入户访谈的有复旦大学文物与博物馆学系本科生陈宇、罗丹、徐倩、叶森·达克西,在此一并感谢。重建大屯家屋住宅形式、聚落形态与社会结群方式的历史变迁,建立住宅与聚落两个空间层级的联系,揭示二者共同表征的社会组织形态,从以土地制度为代表的国家政策、治理方式的变化来阐释聚落演变的原因。尽管从清代至民国经历了政权更替,但大屯一带的土地制度、地方社会组织形态基本没有变化,因此本文粗略地将清代、民国共同归入考察的第一段时间,以1950年代初、1980年代初两次土地制度变革为变迁阶段的划分点,考察三个时期的聚落演变。

大屯家屋分布于伟江河两岸的山麓上,以两三层的干栏木楼为主。几个大姓保存有不完整的“家谱”,结合居民访谈,可以大致理清人口的迁居历史以及家屋的建造过程(扩建、改建、翻建等)。聚落考古高度依赖物质遗存,大屯木构家屋大多三十年左右即经历一次翻建,在现存的一百多个家屋中,1980年之前建造的不足十个,此前的家屋只能根据老人的描述进行示意性复原。将起家屋的祖公与家谱记载的生卒年代相对照,推断老屋场(22)屋场即建造家屋的场地。的起房时间、居住人口,明确每个姓氏的定居时间。由于缺乏文献记录,且口述史的追溯年代有限,可以重建的家屋“形象”最早仅至20世纪上半叶。

三、 18世纪下半叶至20世纪上半叶:大家屋与家屋社会

18世纪下半叶,清廷在龙胜设立理苗分府,各族先民进入国家体系,官方政策对地方社会的影响逐渐显著。这一时期龙胜山区的土地仍处于开发过程之中,《道光龙胜厅志》中“田赋”仅记录官田亩数且数量极少,“户口”仅有总数而没有分类,(23)周诚之编纂:《道光龙胜厅志》,第56~60页。可见当时国家对龙胜山区的管控十分有限。随着土地开发加强,龙胜不断吸收外来人口进入山区,大屯现居人口就是从18世纪下半叶开始逐渐定居此地的。文献中没有明确记载这些山民耕种的土地性质,从已出版的相关碑抄、章程与呈文来看,这些“苗猺”田土与承租官田的赋役政策不同,“止[只]收地粮谷石,未徵[征]丁银”,但需承担大量夫役,(24)雷冠中校注:《章程与呈文》,雷冠中、潘鸿祥、王昭武、黄靖校注:《广西龙胜民族民间文献校注》,第7~33页。土地应当为居民所有。

(一) 大屯的定居历史

大屯的人居历史比现居人口的最早定居史更久远。龙胜古称桑江,南宋周去非在《岭外代答》中记录当时该区域为瑶人居住。(25)周去非、杨武泉注解:《岭外代答校注》,北京:中华书局,1999年,第26页。尽管无法确知大屯的最早居住者,但从当地庙宇祭祀可知,在现居苗族人口迁入之前,大屯至少有何、黄两个姓氏。(26)据当地人说,何氏之后迁来的黄姓因无子嗣而断绝。今天居住在大屯的黄姓是近年才迁来的。因何氏最先定居大屯,被村里人奉为土地神,在何氏屋场旧址上建起半人高的祭堂,供奉何殿春、何殿第两兄弟。这是全村的土地庙,大屯人每逢年节、大事都要来此祭拜。但这个“全村”的观念是逐渐形成的,最初大屯地界上人口稀少、家屋散落,不同家门(家族)、家屋之间没有很强的社会联系。

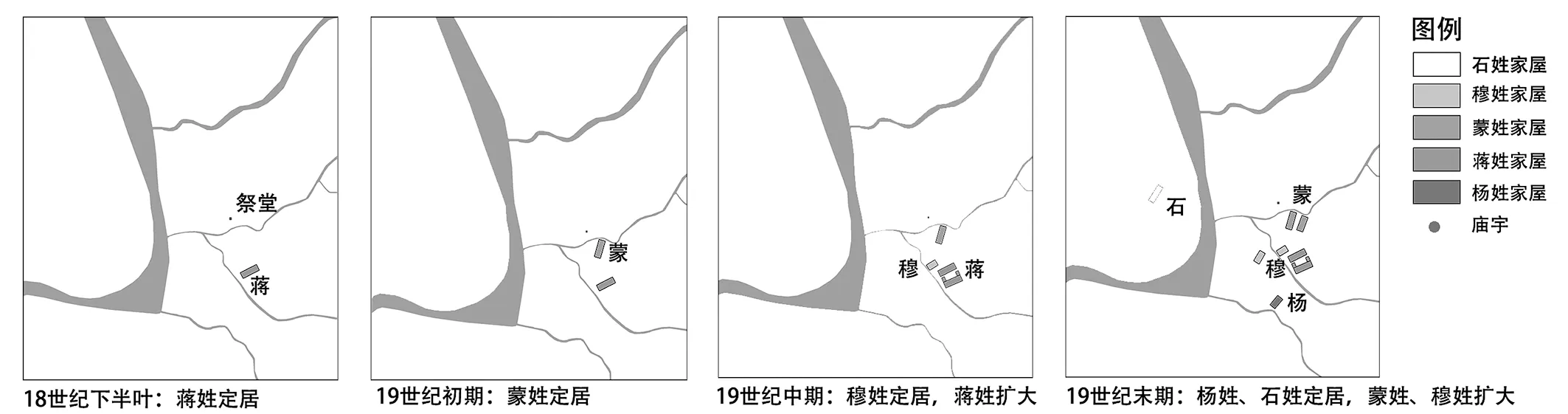

何、黄之后,大屯又有蒋、蒙、杨、石等几个姓氏迁入,他们都号称自己的祖先最先定居大屯,并列举出本姓的口头传说。在多次踏访后,几乎每个姓氏都能翻出一两本20世纪上半叶誊写的家谱。根据家谱代际推算,蒋姓是最早定居下来的姓氏,(27)宗谱记载为清顺治年间,但据代际推算应该在18世纪下半叶。之后是蒙氏,杨姓和石姓又晚一些(图 1)。这样的迁居顺序与聚落早期名称相符,原本大屯东岸叫“蒋家寨”,西岸叫“石家寨”,表明两岸各自最先迁入的姓氏。两个寨名也说明,大屯原本不是一个“自然村”,至少包括了蒋家寨、石家寨两个聚落,每个聚落由各自的家屋组团构成。

图1 20世纪前大屯聚落发展变迁示意图(赵晓梅、杜建军绘图)

从大屯苗族“论证”定居历史的方式可以看出,他们重视口述传承,超越了对家谱文字记载的信任。因此在向他人讲述家族历史时,不是立刻从家谱中寻找依据,而更倾向于讲故事。他们的早期“族谱”编撰也不是宗族社会的全族谱系,而是仅从记谱者向上追溯至定居的始祖,概略介绍祖先脉络,主体内容是记谱者所在家支(家族支系)的谱系,记录的是一个家支的历史,对横向旁支没有记载。家谱记载的人口即原先居住在一个大家屋内的家庭成员,具有鲜明的家屋社会特征。

(二) 家屋及其生长方式

早期家屋是家门聚居的大型住宅,建造这种大家屋的屋场都有名称,大多描述了家屋所在的地理环境特征,由屋场近旁溪水、山岗、田地来命名家屋。例如,蒋家的一个屋场因邻近水圳而直接称之为“水圳”;蒙家在牛岗(山岗名)的两个屋场分别称之为上牛岗和下牛岗;穆家的半冲屋场在水冲流过的地方;石家有八洞屋场,“洞”为当地的田地单位,4洞为1担,“八洞”就是指在两担田旁的地方。类似的屋场名称还包括蒋家的水井头,蒙家的井塘边、高界,杨家的蚊子湾,石家的水冲寨、大方田(旱田)等。

这些早期家屋没有留存下来,根据老人们的描述,它们的规模明显比现存家屋更大,面阔普遍在六七间。一个家屋中包含若干个小家庭,已婚子女与父母“分家”后,不是另起一个房子,而是在家屋中“另起炉灶”,加一个火塘。随着人口增长,家屋不断扩建,可以在两侧增加间数,在两端加建垂直于主屋的横屋,甚至将前后或左右两个家屋连在一起。石姓大方田屋场就是以两端的横屋将前后家屋相连,形成一个“四合院”;水冲寨屋场是将左右两个家屋连在一起,左端还有一个大横屋。

井水头屋场是蒋姓的第二个屋场,由七世祖ZX(生于1811年)建造。在1962年被火烧毁之前,ZX一支已发展至第十二代,家屋居住人口超过40人(图 2)。根据从井水头分出的ZF(1946年生)回忆,当时家屋面阔六七间,两侧均有横屋(图 3)。家屋入口在山面,最前面是通面阔的门楼,其后当中一间为堂屋,供奉着家先,门楼和堂屋是家屋的公共空间。堂屋左右有五六个火塘,每个火塘对应一个小家庭,占据一间,卧房设在横屋和楼上。家屋的火塘数量与家谱记载的家庭结构与人口数量相符。(28)根据宗谱出生、去世年份估算。蒋氏宗谱中不是所有人都记录有出生、去世年份,因此只能根据排行推演。

图3 1962年火灾前大屯蒋姓井水头家屋二层平面示意图(作者自绘)

由于缺乏明确的文献记载,无法确知家屋是不是当时的控产单位。按照老人们的说法,家屋内的分“家”只是在各自的火塘上分开吃饭,土地、财产乃至供奉的家先都是整个家支共享的,这一点可从家屋居民共用堂屋空间、共同祭祀其中的家先香火得以印证。早期“族谱”的记述范围也与家屋成员相一致,至少表明家屋是一个重要的仪式单位,体现在祭祀仪式和谱系编纂之中。但与之不一致的是,集体化时期的档案表明,成分划分是按照小家庭来计算的,说明1950年代小家庭是土地所有的单位,(29)但当地居民有一种说法,一些地主是因为家里人口多才有更多的土地,表明是以大家庭为控产单位并划定成分的。这种讲法多见于原本地主、富农后代,未必可信。可能此前大家屋也不是实际的控产单位,而只是“仪式”上的社会单位。

这时期的家屋以扩建为主要生长方式。因采用干栏木构,理论上可以不断在家屋两端增加排扇,形成长屋。但这种家屋形式似乎在历史上并未出现,大致因为大屯地处高海拔河谷,风灾严重,长屋结构不稳定。家屋两端仅能加建一两间,且采用比正房略低的披厦或抱厦(30)按照当地木匠的解释,加建部分比正屋矮一层的叫披厦,跟正屋层数相同的叫抱厦,加建抱厦可以获得更多的空间。形式,以增强抗风能力;另一种选择就是加建横屋。

(三) 家屋组团与聚落形态

当人口超过家屋的承载极限,就在家屋近旁新建一个家屋,形成家屋组团,对应着家门,而每个家屋则居住着家门之下的家支。如蒙姓上牛岗、下牛岗屋场分属五世祖进F、进J两兄弟后代,石姓三个屋场则是七世祖通S、通C、通Y三兄弟的子孙。一些人口少的姓氏在迁居大屯的初期,无力建造自己的屋场,借住已定居姓氏的家屋。西岸苏姓迁来较晚,先是与石家寨的石姓祖公结拜兄弟,在石姓家屋居住生子后,才搬出石姓家屋,在寨尾起房。这种短暂的共居需要通过“结拜”仪式来达成,居住于同一家屋的人群构成一个社会单位,而在搬出家屋之后才分解为不同的单位,各自编纂宗谱,并在谱上记录了这段历史。

此外,大屯存在小姓依附于大姓的关系,突出体现于“相似”的姓氏之间,如穆姓依附于蒙姓、阳姓依附于杨姓。小姓将原本的姓氏改做大姓,在身份证件看不出两者的差异,小姓因此成为大姓的一个家门,关于自己姓氏的历史仅存于几位老人的记忆之中。即使排除依附关系,同一姓氏的几个家门定居大屯的时间不同,不存在必然的血缘联系。例如蒙姓有两个家门,彼此可以通婚,两个家门的家谱没有明确追溯到同一个祖公。这种依附或非血缘的同姓不是共居于同一家屋之中,因此形成不同的社会单位,也表达于家屋组团之中。不同姓氏的家屋组团彼此相隔一定的距离,在山坡上形成各自的片区,其对应的称呼即“蒋家寨”“石家寨”的“寨”。每个家屋组团内部是家门的聚居,不同姓氏的家屋组团则呈现为分散居住,到20世纪中期还未形成“大屯”的聚落观念(图 4)。

图4 1940年代大屯各姓氏屋场分布示意图(赵晓梅、杜建军绘图)

家门的分界明确反映在家屋组团中,如蒙姓四个屋场分为两个组团,分属两个家门;又如穆姓与蒙姓、阳姓与杨姓的老屋场也不彼此邻近。姓氏内部各个家门的联系没有相应地表现于聚落形态之上,而是以土地庙来巩固姓氏结群,这种以庙宇祭祀来加强的村落联盟在清中后期的广西很常见。(31)唐晓涛:《清中后期村落联盟的形成及其对地方社会的意义——以“拜上帝会”基地广西浔州府为例》,《清史研究》2010年第3期。直到1950年代,大屯还建有蒋、蒙、杨、石四姓的大土地庙(神龛),(32)由于庙宇建造年代久远,其建造过程无从得知,老人们仅能描述这些大土地庙与近年复建的何氏祭堂类似。约有半人高,位于各自老屋场附近,以土地祭祀巩固人为建构出来的姓氏结群。土地庙的祭祀与家屋内的家先祭祀相同,每月初一、十五进香敬茶。日常祭祀之外,每个家庭在除夕和七月半在各自的姓氏土地庙前献酒、肉,再带回家中享用。

庙宇祭祀的结群功能还体现在跳香传统中,由姓氏组织秋收时节祭祀五谷神,(33)吴忠军:《苗族的“跳香”与族源》,《中南民族学院学报(哲学社会科学版)》1993年第6期。三五年举行一次,请法师在五谷庙祭祀之后,到坛主家屋内跳香。与位于人口集中之处的土地庙不同,五谷庙选址于聚落外围,与居民的日常生活联系松散。相较于大家屋内的家先与姓氏土地庙的日常祭祀,五谷庙的祭祀活动频率低,以祈求地方平安、丰收为主,尽管以姓氏为单位,却更多表达地方社会的共同诉求,也从一个侧面表达姓氏并非大屯最主要的社会结群单位。

从大屯姓氏的姻亲关系来看,除蒋姓明确规定不得同姓结婚外,其他姓氏无此规定,大致因为其他几个姓氏的各个家门不具有紧密的血缘联系,不过实际上极少有同姓结婚的案例。最早定居、同在东岸的蒋姓与蒙姓在聚落发展初期联姻较多,后期随着更多姓氏的迁入,姓氏联姻没有明显的偏向。西岸的石姓通婚对象更多来自附近聚落,与东岸几个姓氏的联姻较少,跟蒋、蒙的早期密切联系不同,可见“石家寨”将对岸“蒋家寨”与周边其他村寨同等对待,两岸并非一个聚落。

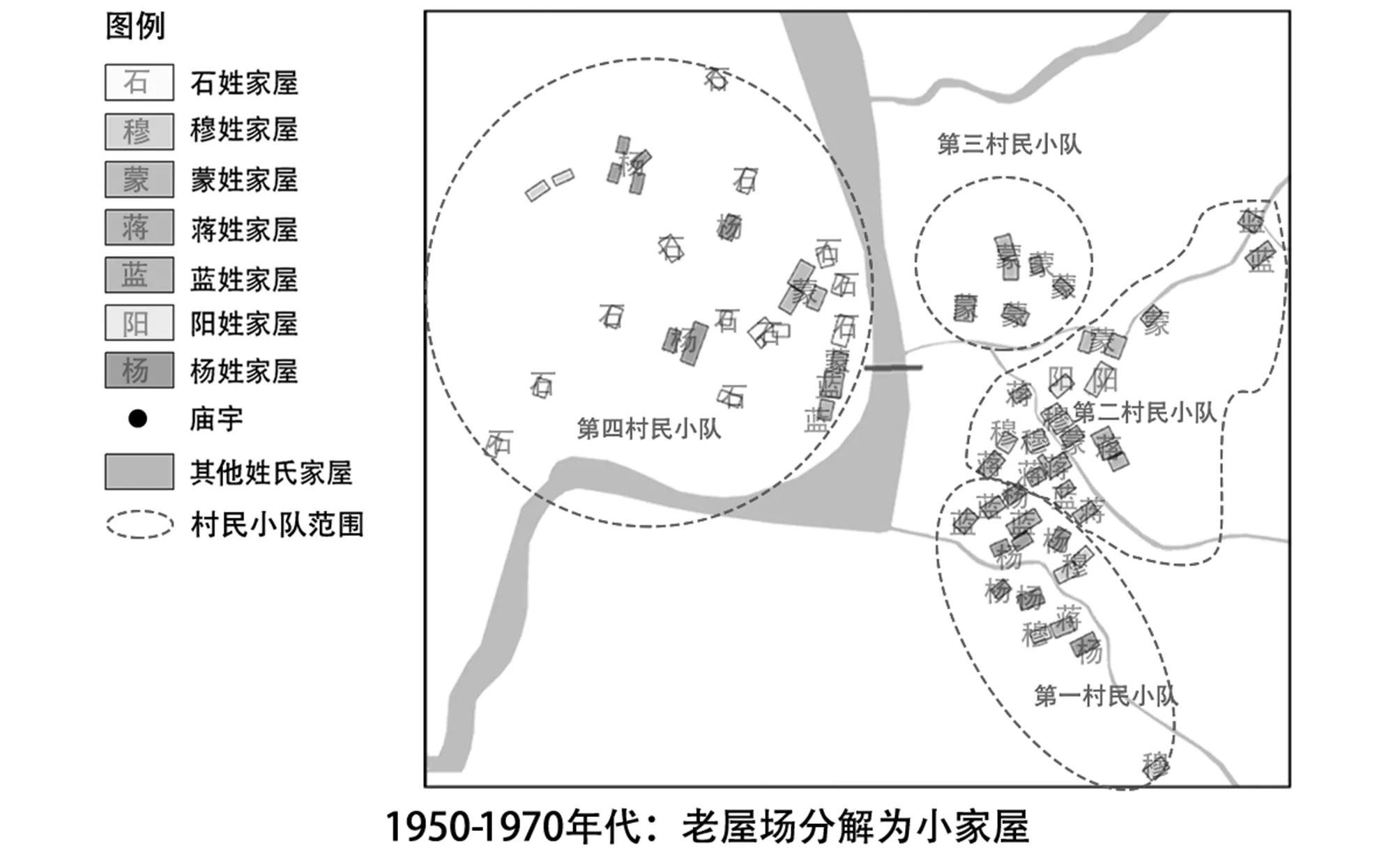

四、 1950至1970年代:以生产队为主导的社会架构

1951年,龙胜实行民族区域自治。1952年开始土地改革,土地从家庭所有转变为集体所有,以生产小队组织农业生产与日常生活,国家的行政管理直接下达至村,彻底改变了原本以地方自治为主的社会面貌。大屯有4个生产小队(即今天的村民小组),构成1950—1970年代的主要社会架构,家门、姓氏的社会结群功能几乎完全失效。地方社会的剧变导致家屋与聚落形态的变化,家门聚居的大家屋组团逐渐分解为一个个独立的小家屋,屋场不再有自己的名称,家屋社会的特征消失殆尽。伴随着家屋数量的增加,家屋之间的间隔逐渐减小,从分散转向聚居。最终在1980—1990年代,河畔稻田的消失,河两岸紧密连接,构成大屯集村(详见后一节)。

由于物质载体的相对滞后性,两次土地制度变化影响下的家屋演变在各家各户时间先后不一,每个变化阶段略有拉长,而整体的聚落形态演变基本对应于政策变化。本节探讨的案例变化历程延续至1980年代以后。

(一) 大家屋的分解

在提倡小家庭的国家政策(34)Susan L. Glosser, Chinese Visions of Family and State, 1915-1953 (Oakland: University of California Press, 2003).影响下,每家每户倾向于居住在自己的家屋中,家支聚居的大家屋在1950—1960年代消失。1962年二队发生大火,烧毁了蒋姓两个屋场、蒙姓两个屋场、穆姓一个屋场。因有水冲相隔,一队、三队没有受灾,但他们的大家屋仍然在这段时间消失了,分解为数量更多、规模较小、没有名字的新家屋。这些新家屋基本延续了早期家屋的空间设置,只是每个家屋居住一个小家庭,仅有一个火塘。因人口减少,家屋很少做横屋。横屋本来也是扩建家屋的一种勉强方式,在前侧加建横屋会影响正房的采光、通风,对潮湿阴冷气候中的木结构与居民生活都不利。

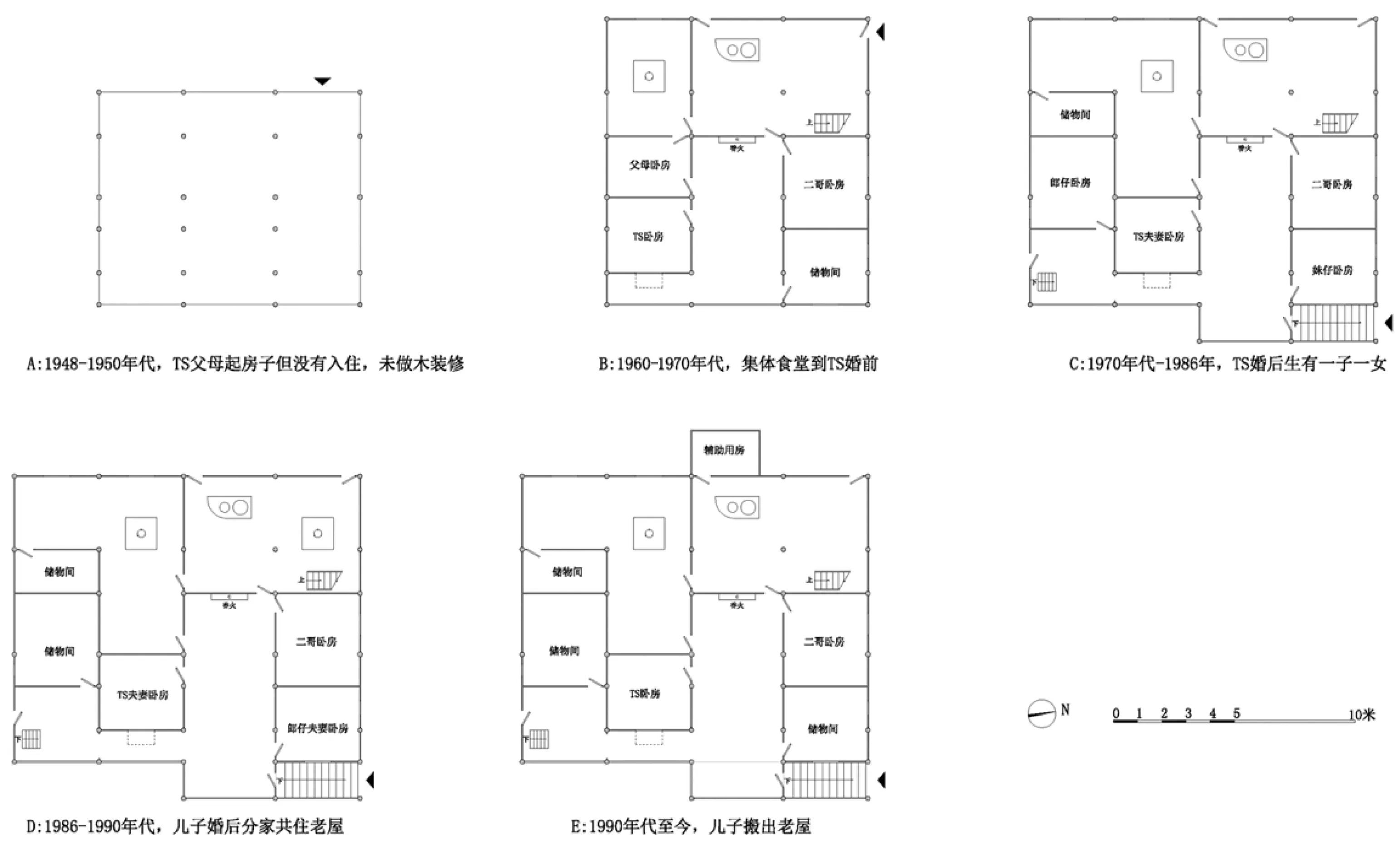

家屋的生长方式由扩建转为新建、翻建。大屯现存最早家屋是蓝TS宅,建造于1948年。这个家屋早期以扩建、改造来适应家庭内部的人口结构变化,呈现为前一阶段家屋生长方式的遗留。而其祖屋田峒屋场的多次分解历程则呈现为新的生长方式,并延续到后一阶段。

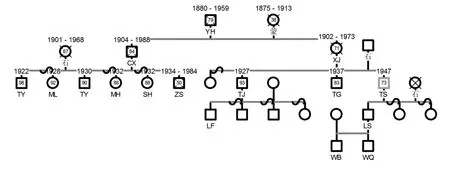

1947年TS出生在田峒老屋内,他是父母最小的孩子,前面有一个姐姐和两个哥哥。TS的父亲是蓝家赘婿,母亲XJ有一个哥哥CX,CX与妻子育有三子三女,CX、XJ兄妹俩共同继承蓝姓香火(图 5),平分田峒屋场五间房。TS出生次年,父母在老屋旁的菜园建起现在的屋子,共三间(图 6)。大木结构建成后多年没有做木装修,不曾入住。到1960年代,TS的三个表哥均结婚生子,田峒老屋五间房居住着二十来口人,基本达到居住极限。在TS大哥TJ结婚时,提出跟父母分家,于是由大哥继承父母在祖屋的两间半,父母带着两个幼子(TG和TS)搬进新屋。

图5 大屯蓝TS家庭结构(作者自绘,有节略,图中年龄在2020年计算)

图6 大屯蓝TS宅变迁过程示意图(作者自绘)

1960—1990年代,TS家屋的生长以内部改造和扩大为主。在TS一家还没有入住新屋前,这座房子就被征用做集体食堂,在屋后加建一进。木构家屋内部空间分隔的变化十分灵活,仅需在两根柱子之间增加或去除木制围合板墙即可。堂屋及其一侧的火塘是家屋中稳定不变的,卧房的数量与位置则随着家庭人口、年龄与婚姻状态发生变化,子女婚后分家导致火塘数量的增加。因为建造初期屋前没有道路,TS宅最初的入口在左后侧,而火塘建在堂屋右后侧,火塘前是父母卧房和TS卧房,二哥的卧房在堂屋左侧。1970年代,TS结婚,与妻子生有一子二女。因人口增加,在右侧增加一间披厦,做郎仔(儿子)卧房,妹仔(女儿)的卧房在二哥(未婚)卧房前侧。这时屋前有了村路,家门由右后改为前侧。后来TS父母过世,他们的卧室撤销,成为火塘间的一部分。1986年TS的儿子LS结婚,婚后跟TS分家。此时两个女儿均外嫁,儿子分在左边,他们搬到妹妹的卧房住,在堂屋左后方增加一个火塘。1990年代,TS家屋因儿子LS起新房而分解。LS一家搬出后,他们在TS家屋的火塘也拆除了。这时TS妻子已过世,家屋只有TS和二哥两位老人居住。

从大屯家屋的普遍情况来看,TS家屋的分解算是发生相当晚的,这与TS二哥始终未婚以及家庭经济条件等因素有关。其祖屋则经历1960—1990年代的多次分解,呈现为翻建、新建的生长方式。田峒老屋约建造于1920年代,第一次分解即1960年代TS父母携未婚子女迁出老屋。第二次分解在1970年代中期,第三次分解在1980年代,最后一次在1990年代,同时也完成了老屋的翻建。与此同时,由老屋迁出的新家屋各自进入分解的循环之中(图 7),几乎每一次的家屋分解都与家屋居住者的结婚、生子有关。

图7 田峒屋场分解过程示意图(作者自绘,底图为现状图)

与田峒老屋类似,大屯多数家屋是在1950—1960年代分解,并在三十年后的1980—1990年代被翻建,建造于这个时期的家屋数量占目前总家屋数量的一半以上。这三十年的翻建周期符合家主的成长周期,(35)Janet Carsten, Hugh-Jones Stephen, “Introduction,” Janet Carsten, Hugh-Jones Stephen (eds.), About the House: Lévi-Strauss and Beyond (New York & Melbourne: Cambridge University Press, 1995) 1-46.三十年恰好是子女结婚生育的年龄,住宅的翻建、新建成全了老家庭的分解、新家庭的诞生。大屯人在讲到家屋翻建时,总以木构家屋的材料耐久能力来解释翻建的意义,说如三十年不翻建的话,木头会朽掉。实际情况是,村里有不少木楼年代远远超过三十年,它们仍稳固地屹立在村里。家屋的翻建规律与现存家屋的建造年代恰好印证了大家屋聚居模式让位于独立小家庭与小家屋的变更。

(二) 家屋组团的重构与聚落形态的变迁

1950年代的阶级划分导致土地与住房的重新分配,姓氏、家门居住空间开始变得混杂起来。水冲寨、井水头等“大户”被划为地主阶级,其家屋、土地被分配给贫农阶级。原本归属一个家支的大家屋住进了不同姓氏的家庭,这些新住户迅速拆掉原先的房屋,建起属于自己家庭的新家屋,各个姓氏、家门的居住边界逐渐破碎。

每个生产小队在最初的人口构成中以某一大姓为主,但后期因人口在聚落内的变化而更加多样。生产小队构成新的家屋组团,取代原先的家门聚居模式。由于生产小队在日常生产生活中发挥主导组织作用,以及小家庭取代家门成为基本社会单位,这些新家屋不再以所处地理环境特征来命名,直接以“某队某人”来称呼。

大家庭分解为小家庭带来家屋数量的激增,原本聚落内的土地不足以支撑屋场的需求,因此在聚落外围形成新的居住组团(图 8)。从大家屋分解的过程来看,由老屋分解建立的新屋尽可能临近祖屋,如TS家屋(图 7中的B)位于田峒老屋(A)左侧,TS儿子的新屋(F)位于TS家屋(B)后侧。家屋的选址首先取决于是否占有屋场土地,由于这一时期土地(耕田)归集体所有,新建的家屋(C、D)只能利用山坡荒地起新房,在当时的家屋组团之外,与其他屋场相距甚远。

图8 1950—1970年代大屯聚落示意图(赵晓梅、杜建军绘图)

如前文所述,家屋是重要的仪式单位,大家屋的分解意味着祭祀形式的变化,新家屋独立祭祀家先,堂屋香火要从祖屋中取火种。家屋的分解也象征着原本家门、姓氏的社会结群被生产队的集体所取代,姓氏土地庙与五谷庙都在这一时期被毁,取而代之的是对应于小家屋的小土地庙。这些小神龛只有20公分见方,坐落于家屋入口附近,是姓氏大土地庙分解的结果。当家屋再次分解之时,屋场土地的祭祀未必发生变化,如若子屋邻近祖屋,或具有兄弟关系的几处家屋彼此相邻,仍可共一个小土地庙,如在田峒祖屋及其子屋案例中所见。这种小土地庙更多指向血缘关系紧密的大家庭、小家庭,不同于姓氏土地庙的结群功能,各家各户只在初一、十五为小土地庙烧香,与家屋内的家先祭祀一致,没有年节祭祀,直至今天仍然如此。

五、 1980年代至今:宗族的建构

1980年代初,集体化时代结束,土地重新分配到各家各户。生产小队转变为村民小组,在日常生活中的社会功能十分有限。大屯自然寨逐渐形成,但缺乏相应的结群仪式、场所。由于户口与家庭政策的延续,居住于各自家屋内的小家庭仍然是这一时期的基本社会单元。国家行政管理仅到行政村,从家庭到行政村之间缺乏中间层级姓氏、自然寨的社会组织。为了应对结群功能的需求,同姓的家族虽然并未形成聚居的家屋组团,也没有复建姓氏土地庙或五谷庙,但他们以宗谱编纂的方式来建立位于家屋与聚落之间的结群方式。

(一) 家屋与聚落

从家屋形式来看,传统木构家屋的建造延续到2000年代,构成当前住宅的主要形式。在近年的改造中,这些家屋内部增加了卫生间等现代设施,空间格局变化较少。直到2010年代,大屯才开始建造多层砖房。

如前文所述,1980—1990年代是大屯自1950年代以来第一个家屋翻建、新建高潮(图 9)。这一时期的家屋建设延续上一时期的特征,在条件允许的情况下,子屋尽量毗邻祖屋。这一时期,土地使用权已归家庭所有,理论上可以在自家的田地上建造家屋。然而,由于人均耕田不足一亩,占用耕田意味着家庭口粮不足,且占用耕田建房需缴纳罚款,在聚落内部建造新房的案例极少,新家屋更多位于聚落外围。随着家屋数量的不断增加,原有家屋组团向外蔓延,使得几个组团连为一体,聚落形态的变迁呈现为由分散到聚合的过程。直到2000年以后,粮食交易流通更为普及,居民不必担心口粮问题,家庭之间通过土地交换来购置屋场、建造家屋。原本位于外围的家庭又在中心地带起房子,例如LJ就抛弃了90年代在山坡上起的家屋(图7中的G),在“村中”起了新屋(H)。其结果是不同姓氏、家门与村民小组的家屋彼此相邻,新家屋集中出现于原先各个居住组团的间隔地带。

图9 1980年代以来大屯聚落变迁示意图(赵晓梅、杜建军绘图)

1980年代河东的河畔稻田被征来建设公路,这项大型基础设施使得原本农田的土地性质发生变更,也改变了原本只在山坡建房的山地聚落用地模式。(36)鲁西奇:《散村与集村:传统中国的乡村聚落形态及其演变》,《华中师范大学学报(人文社会科学版) 》 2013年第4期。公路两侧不断出现新的建筑,既有个人住宅与商铺,也有学校、幼儿园、政府机构等公共建筑,这一变化最终使两岸原本各自独立的聚落连为一片。同时,家屋建造逐渐“侵占”耕地、菜园,填满了住宅之间的空隙,形成“大屯”的集村形态。

(二) 宗谱编纂

庙宇祭祀原本是大屯姓氏乃至自然寨的社会结群方式,但在1950—1970年代中断。从1980年代以来的庙宇实践来看,屋场小土地庙依然延续,由于难以得到国家的政策支持,被毁的姓氏土地庙、五谷庙至今未能复建,大屯仅恢复了何氏祭堂一处公共庙宇。跳香习俗被地方政府挖掘出来,以文化展演的方式对外呈现,每年七月半由乡政府统一举办,不再由姓氏组织,不再具有结群功能。尽管该活动仍然有当地法师的参加,也在活动举行当天早上祭祀何氏祭堂(大屯全寨的土地庙),但祭堂的祭祀只是法师及部分活动组织者在私下进行,跳香活动的主体内容为乡政府主导的文艺演出,地点在乡政府大院内,其活动性质与意义跟原先姓氏组织的跳香仪式截然不同。

从古至今,不管怎样形态的乡村社会都有其内部社会组织,通过祭祀仪式、规约制定等方式区别内外、满足地方社会的现实需求,西南山地的家屋社会和东南地区的宗族社会都如此。1980年代以来的大屯,在生产队集体解体之后,聚落内部的家屋之间缺乏有效的社会联结,小家庭的理念使之很难回到原先的家屋结群方式之中,村民们转向宗族建构。宗谱是活着的人的宪章,(37)弗里德曼著,刘晓春译,王铭铭校:《中国东南的宗族组织》,上海:上海人民出版社,2000年,第6页。大屯居民通过宗谱修编将原本可能不同来源的同姓家族整合为同姓宗族,以应对家屋与聚落两个层级之间的结群需求。

如前文所述,大屯几个姓氏原本有修谱的传统,他们编修的谱系仅限于一个家屋,并且在20世纪中叶中断了三十余年。近年来,几个姓氏都计划重新修谱,把各个分支的谱系拼凑成完整的宗谱。目前蒋氏已完成新谱的编纂,不仅向上追溯到湖南故地,并且将大屯蒋姓与从湖南迁出后分布在龙胜其他乡村的蒋姓联系起来。这种宗谱编纂方式显然不同于原先局限于大家屋或家屋组团内部的家谱,呈现出横纵兼顾的宗族社会特征。

在已完成或正在修编的宗谱中,都有关于班辈的记载,但班辈排序与谱上的姓名很难对应。《蒋姓族谱》解释说,蒋姓曾借用杨姓班辈,直到1997年才“改回”蒋姓班辈;其他姓氏的情况与此类似。据此推测,大屯苗族可能原本没有班辈,直接借用在19世纪末由湖南迁入的杨姓班辈(彼时湖南已逐渐形成宗族意识(38)于鹏杰:《城步苗族:蓝玉故里的宗族与族群认同》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第99~151页。),后来才建立自己的班辈秩序。这从一个侧面印证大屯原本没有宗族社会特征,在不断的人口流动、相互学习与现实需求中逐渐形成了宗族意识。

近年来谱系编纂的结群功能不止出现在西南山地民族之中,浙江的一些村落也有以族谱之名整合同一村落内不同姓氏的现象,如金华雅湖是以胡姓为主的多姓氏村落,2018年编纂的《松溪胡氏族谱》在胡氏之外还包含了村中的其他姓氏。当地居民对此的解释是:族谱就是要团结村落里的所有人,可见如今宗谱编纂在社会结群意义上的拓展。大屯的姓氏族谱没有上升到聚落层面,而是在姓氏层面将不同家门的人口相整合,这可能与其原有的姓氏庙宇祭祀传统有关。

宗谱编纂将在空间上呈现为“散乱”状态的家屋和家庭成员重新建立起彼此的联系,在历史中探寻纵向继承与横向联结。家屋是其中的基本单元,而聚落则构成宗谱编纂的边界。在编的宗谱中,在大屯居住是评判能否入编的标准,1980年代分田后迁出的人口不再向下记录其子孙,而已迁入大屯的“零散”家庭则想尽办法跻身于宗谱中。蒙、杨、石、蓝等姓氏包含一些很难追溯到同一个祖公的家庭,不一定具有血缘联系,但他们仍希望通过宗谱编纂而构建为统一的宗族。河两岸的杨姓分属两支,在草拟的宗谱中宣称跟随共同的祖公同时迁来大屯定居。但最早定居西岸的石姓反驳说,西岸杨姓是在1950年代之后从附近山上迁来的,明显晚于东岸杨姓。这种构建共同祖先的企图只是为了增强各个小家屋之间的联系,形成聚落内部的中层结群。

在这场正在进行中的宗族重建中,分别依附于蒙、杨两个姓氏的“穆”、“阳”两姓处于较为尴尬的境地,他们没有出现在正在编纂的蒙、杨宗谱中。小姓内部对于家门定位没有达成一致的认知,有的人认为应该编纂独立于大姓的宗谱,摆脱依附关系;而另一些人则坚持他们就是大姓的一支,纵然他们拿不出任何依据。他们的境况表达出社会转型中的一些难题,这或许与庙宇祭祀的缺位有关。这些小姓家屋原本独立于大姓的家屋组团,而在祭祀仪式中得以结群。在社会转型的过程中,家屋组团普遍碎片化,而庙宇祭祀的仪式场所又没有得到修复,这些原本以仪式相联结的人群在转向宗谱编纂时无所适从。

已有研究表明,近世宗族组织推动着集居村落的形成,并强化了村落内部的集聚。(39)鲁西奇:《散村与集村:传统中国的乡村聚落形态及其演变》,《华中师范大学学报(人文社会科学版) 》 2013年第4期。在大屯案例中,集村的聚落形态出现很晚,并且更多呈现为土地制度、大型基础设施建设等国家政策的结果。它不是宗族社会的产物,而是在一定程度上推动着“宗族”建构。

六、 总结与讨论

(一) 大屯案例的总结:国家政策影响下的聚落形态

通过大屯苗族山村的历史梳理,我们看到聚落形态与社会结群方式的变迁(表 1),国家政策在其中影响深远。清代、民国时期,大屯地界上是由各个家门的家屋组团,周边土地由家屋居民所有。尽管现有史料没有清晰显示出当时确切的赋役单位等地方社会组织形态,而老家谱的编纂方式以及住宅形式、聚落形态均显现出家门在地方社会中的重要组织作用,具有家屋社会的特征,家屋是仪式的社会单位,但不一定是实际的控产机构。在家门之上,又通过庙宇祭祀构建出姓氏的结群。

表1 大屯聚落形态与社会结群的变迁

在20世纪中期的土地制度变革中,生产小队主导的地方社会架构消解了家门内部的聚居模式。由于土地的集体化、住宅的重新分配与小家庭政策的贯彻,大家屋分解为对应于一家一户的小家屋,住宅数量增加,生产小队的空间划分逐渐取代原有家门聚居的住宅组团。姓氏的庙宇祭祀、家谱编纂等仪式活动在这一时期完全中断。1980年代以来,住宅形式没有太大变化,家屋数量与分布发生变化,这跟屋场获得途径、用地性质变化密切相关,也是国家基础设施建设的结果,最终形成“大屯”集村。由于国家对庙宇复建政策没有放宽,具有姓氏结群作用的庙宇祭祀始终没有恢复,家屋与聚落(行政村)之间的断层使得居民转向宗族构建,试图以宗谱编纂来建立家屋之间的横纵关联。

划分这三个历史分期的正是土地权属等国家政策的变更。一方面,我们看到土地使用权的社会单位决定了社会结构、家屋规模,进而影响到家屋名称、庙宇祭祀的消失或变更,回应了列维-斯特劳斯以家屋作为控产机构的意义。在大屯案例中,我们看到社会结群方式与居住模式的变迁同时影响到住宅与聚落两个空间层级,必须将两者结合来考察聚落形态与地方社会的发展。另一方面,这些变化又是国家与地方社会互动的结果,国家政策显著影响到地方社会结构与物质空间,而在无法以空间表达社会结群之时,地方社会也以不同形式的仪式活动来回应国家政策。随着集体经济再度让位于家庭产权,大屯苗族试图通过宗谱编纂来构建宗族结构,以达成家屋社会向宗族社会的转型。这种社会形态以家屋(家庭)为基本单元,以聚落为结构边界。

(二) 关于社会转型影响因素的讨论:山地民族与水上人的比较

大屯苗族的聚落变迁展现出山地民族社会转型的历史过程,与水上人的转变构成对照。在贺喜研究的广东西南一带上岸的水上人案例中,环境变化引发了家屋社会向宗族社会的转变,但这种转变更多是一种文化选择,在环境变化之前已有向宗族社会转型的趋势,因此环境变化后的转型更为显著。(40)贺喜:《从家屋到宗族?——广东西南地区上岸水上人的社会》,《民俗研究》2010年第2期。大屯案例与此类似,尽管这群山地苗人的生活环境与生产方式没有发生剧变,而从姓氏组织的庙宇祭祀中已可见在土地制度变革之前宗族结群的趋向。大屯苗寨的案例印证了贺喜所提出的社会转型影响因素——与这群人原有的社会结群的理想形式、可接触的亲属模型有关。在大屯案例中,转变的过程与选择的模式既与山村原有传统相关,在家屋(家庭)之上以姓氏联结,而非整个聚落的结盟;也在模仿着不断迁入的湖南移民的结群模式,显现于班辈的设立、族谱的编纂之中。

水上人的研究表明,仪式空间与生活环境能够引发结群方式的演变,更多从新旧礼仪的叠加来展现这一变化过程。本文尽管也涉及庙宇祭祀等结群仪式,而分析重点却是在聚落与家屋这两个层面的物质空间变迁。相对于仪式本身的灵活性,物质空间受到土地制度的深刻影响,因此本文提出以土地权属关系为代表的国家政策在其中的决定性作用。由于山地聚落自身的空间所限,以及国家政策的不允许,大屯苗族的结群新方式没有体现于居住组团的重组以及仪式空间的重建之中,更多展现于谱系编纂之上,因此并未形成新旧两套体系的重叠,而呈现为一种新的空间模式与结群方式。在这种变化过程中,国家政策深刻影响着地方社会的转型选择。尽管由于种种原因,土地权属很少出现在当地人对家屋、聚落变迁的解释中,他们以灾难、木屋腐朽等自然因素替代家屋生命周期的社会属性,模糊了其真实的意识模型。但我们不能因此而放弃挖掘物质空间变迁背后的社会机制,进而忽视了国家与地方社会的互动对聚落形态产生的影响。

西南山地民族的案例表明,对家屋空间与聚落形态变迁的考察,是从物质遗存切入社会历史分析的有效手段。它将物质空间及其相关仪式的文化意义、发生转变的地方社会加以整合考虑,社会转型的影响因素不再局限于特定区域、特定人群的生活环境,更考察了国家与地方社会的互动,拓展了研究的思路与视角。