日记写作与自我建构

——论《小曼日记》兼及其他现代女性日记

陈 彦

内容提要:日记文本一向较多被作为史料来运用,真实性与确凿性往往成为衡量其高下的标准。因此,与《陆小曼未刊日记》相比,发生较多增删改动的《小曼日记》就颇为研究者所诟病,认为其已不具有“文献价值”。但是,如果我们不将日记仅仅视作孤立的、可以随意择取的“材料”,用以佐证某条事迹或事件的细节,而是将日记写作也视作有机的形式“整体”,既体现着撰述者独特的记录重点、中心、兴趣,也有着特定的书写与编撰策略,从而映射着作者关于自我的看法,那么,陆小曼日记的不同版本形态,其从面向私人的“稿本”到面向公众的“刊本”的变化过程,恰恰是研究现代女性自我书写的典范对象。

一 问题的由来:被忽视的现代女性日记文本

日记文本一向较多被作为史料来运用,尤其是以记事为主的名人日记,可以作为考察撰写者及其同时代人交游、事迹、事件等的佐证,由个人记录来见证时代。但是,有一些女性日记文本却以记述私人感受、体验为初衷,如先后作为1936年良友版《爱眉小扎》附录、1947年晨光版《志摩日记》附录所收入的《小曼日记》所说:“我不记气候,不写每日身体的动作,我只把每天的内心感想,不敢向人说的,不能对人讲的,借着一支笔和几张纸来留一点痕迹。”①参见《小曼日记》,收于《徐志摩全集·日记卷》,顾永棣编,浙江人民出版社2015年版,第106页。另外,需要说明的是,文中所依据的《小曼日记》《陆小曼未刊日记》除了特别注明版本,皆出于顾永棣所编《徐志摩全集》;特别是《陆小曼未刊日记》,有虞坤林先生发现的日记手稿在前,顾永棣先生据以点校之后,可以暂时视作研究文本的定本。

《小曼日记》将女性自我讲述为一个在情感事件中获得自觉并与周围环境抗争的故事,正如研究者指出的,其“风格笔调颇受志摩影响,同样流丽可诵,与《爱眉小扎》前后呼应,正可对照研读”②陈子善:《书比人长寿——为徐志摩百年诞辰而作》,收于《说徐志摩》,上海书店出版社2019年版,第7页。另外,陈子善先生在《“你是人间的四月天”——关于〈爱眉小扎〉及其他》一文中特别纠正一个长期以来因袭的错排,即“‘爱眉小扎’是指一束关于徐志摩与陆小曼恋情的日记与书信,此‘扎’非‘书札’之‘札’”,见《说徐志摩》,第17页。。但是,事实上的情况是,《小曼日记》主要作为徐志摩研究的副文本被阅读,其作为女性日记书写的独立价值并未得到充分探讨③可参看王宏民《从〈爱眉小札〉看徐志摩的爱情理想》,《四川师范学院学报(哲学社会科学版)》2001年第2期,《小曼日记》的意义在于为徐志摩研究提供理解路径;亦可参看龚刚《情感炼狱中的田园梦——解析陆小曼〈西山情思〉》,《中国文学研究》2018年第1期,论文剥离日记的整体语境,将陆小曼的一次出行记录上升为士大夫文化的集体无意识,而完全忽略《小曼日记》的改写所包含的复杂因素。。与《小曼日记》处境相类的,还有吴曙天《恋爱日记三种》(天马书店1933年版)、蔡文星《衔微日记》遗著(生活书店1933年版)、杨静远自己编定的《让庐日记:1941—1945》(武汉大学出版社2003年版)与《写给恋人:1945—1948》(河南人民出版社1999年版)以及今人编定的文树新1932—1935年间的日记、书信《一位民国少女的日记》(九州出版社2010年版)。这些日记撰述者自身并不或尚未以文学、学术为志业,日记文本所涉多为私人生活与情感,其中吴曙天、蔡文星已经不为研究者所关注,文树新也只是作为浪漫悲情事件中的未成年少女而为一般读者所知④需要略作说明的是,1930年代初的五六年间,突然有一股日记出版热潮,坊间出现的古今中外日记选本有十几种之多,但是女性日记并不多见,吴曙天《恋爱日记三种》(天马书店1933年版)算是其中得风气之先的作品,关于这位已经被时间遗忘的女性书写者,可参见散木《还有吴曙天》,《书屋》2005年第6期。至于蔡文星《衔微日记》(生活书店1933年版)则是伴随一度弥漫的民国热,作为“民国老日记”丛书之一种,与另一位生平失考的女性简玉璿日记合刊为《两个民国女大学生的日记》,由华文出版社2012年出版。关于文树新日记的发现与出版情况,则可参见文洁若:《往事漫忆》,《江淮文史》2014年第1期。。而得到较多关注的杨静远日记,则往往被引为佐证相关人物事迹、时代文化风貌的“文献材料”。①与《小曼日记》主要作为徐志摩研究的副文本相类似,即便是女性主义研究中,面对女性日记文本时,往往也是将其私人记述作为重构时代风云的“材料”与“佐证”,而完全忽略其中多方面展开的女性自我,比如柯惠铃《战争中的武汉大学校园文化——杨静远〈让庐日记〉的解读》,收于其《民国女力:近代女权历史的挖掘、重构与新诠释》,台湾商务印书馆2019年版。事实上,多种女性日记文本所呈现的,不仅包含有研究者乐于征引的对外部文化、社会政治生活的记录,更有为研究者习焉不察而忽略的那些“不足为外人道”的私人琐事,恰恰可以借以透视女性在爱与性、代际关系、同时代人交谊、文学阅读中逐渐形成的女性自我的认知、省思与自我期许。

随着近年陆小曼日记手稿的发现,先后出版了《陆小曼未刊日记墨迹》及据此点校并收入《徐志摩全集》的《陆小曼未刊日记》②陆小曼日记手稿的发现者虞坤林先生整理出版了《陆小曼未刊日记墨迹》,三晋出版社2009年版。。与此对照,可以看到《小曼日记》之被称许的文风是在后期编纂过程中形成的,这使其“史料性”受到重新考量甚至是质疑。而且,与未刊日记相比较,《小曼日记》的篇目、行文都发生了很大变化。研究者基于文献史料的真实性、确凿性、参考价值等衡量标准,认为《小曼日记》已经失去了“真实日记”的“文献价值”,陆小曼未刊日记的“墨迹本理应替代爱眉本为广大读者接受”。③陈学勇:《陆小曼何故如此——校读她的两种版本日记》,《新文学史料》2015年第1期。

然而,如果我们不将日记仅仅视作孤立的、可以随意择取的“材料”,用以佐证某条事迹或事件的细节,而是将日记写作视作有机的形式“整体”,既体现着撰述者独特的记录重点、中心、兴趣,也有着特定的编撰策略与自我看法,那么它从面向私人的“稿本”到面向公众的“刊本”的形态变化中所发生的篇目、行文的调整,即所谓从“真实日记”到“虚构(虚假)日记”的“变形”过程,恰恰成为研究者洞察撰述者心态与语境的典范对象。就此而言,刊本的文献价值并不低于稿本。正如研究者已经注意到的,“‘日记’还是被当作社会历史文献的补充,就其本身的文体特点、存在形态还缺乏足够的分析和研究”④李怡:《近现代私人日记与中国现代文学文献研究——一个亟待展开的学术领域》,《文艺争鸣》2019年第11期。。确实,日记文本事实上包含着有待揭示的“中心、重点、兴趣”,其私人情感与日常生活的记录,往往呈现了社会文化动力过程中撰述主体独特的感知、体验与自我建构。

以陆小曼日记为中心,考辨、分析其从面向私人的稿本到面向公众的刊本的形态变化,探讨此间既作为私人情感事件,也作为公共文化事件的“志摩之死”,如何参与到日记撰述者的女性自我建构之中,由此在现代文学文献研究路径的实证展开中提供另一种可能性——日记文本,不仅是文献材料,具有由校勘、考证来确认的“史料性”,也是书写形式,具有需要借由语境分析来辨识的“建构性”。

二 《陆小曼未刊日记》:社交展演中的女性自我

据《陆小曼未刊日记》(2015年,《徐志摩全集·日记卷》),目前存世可见的陆小曼日记稿本包含两个时段,分别为1925年3月11日—8月9日共38则,1926年2月6日—3月7日共22则。而刊本《小曼日记》(2015年,《徐志摩全集·日记卷》,其所收以1947年晨光版《志摩日记》中的“小曼日记”为底稿)择取发表的则是前一时段,从1925年3月11日—7月11日共20则。①参见《陆小曼未刊日记》,收于《徐志摩全集·日记卷》。但是,在所择取的这一时段中,亦有完全删去不刊的24则如下:

3月25日:父亲的批评,自我的道德压力,对志摩的爱的疑虑

3月26日:情绪记录

5月7日:病的记录

5月9日:丈夫受庆即将回来,担心纠纷

5月14日:受庆回来,朋友慰慈的亲近与梦绿的醋意,适之和歆海的爱慕及呵护,歆海的追求

5月22日:婚内性义务的压力,歆海追求的压力,适之的沉稳与可喜

5月23日:日杂记录

5月24日:应付歆海追求,应邀和张奚若跳舞及怕张太太醋意

5月25日:适之和歆海来,适之太太的醋意,歆海的追求,确认爱志摩,答应淑华邀请唱洋文天河配

5月28日:演戏的记录

5月29日:爱的疑虑,对未来不幸的担忧,对父母期许的歉意

6月1日:受庆走了,歆海继续缠绕身边,对歆海的洞察,“他的情亦不会长久的,现在他一时发迷,过些日子亦就过去了”,和母亲谈论志摩

6月3日:歆海依然执念,感觉到自己的动摇

6月5日:歆海的纠缠,受庆回来了,身处多重情感漩涡中的畏惧感

6月7日:病的记录

6月12日:病的记录,纠结是否与适之赴欧事,歆海继续拜访陪伴

6月13日:适之来谈赴欧事,对娘的歉疚表示担心

6月27日:为歆海做媒,歆海生日宴会,志摩信中的埋怨与自己的苦衷

6月29日:为歆海相亲忙碌,对志摩远离的埋怨

7月1日:钱昌照来访谈衷情的历史,挂念志摩,托适之取信

7月2日:依然忙碌歆海的事情,并担忧自己的未来,父母的不支持

7月4日:对志摩未归的怨念,对父母阻力的担心

7月7日:依然是对志摩未归的怨念,而慰慈都回来了

7月11日:听说志摩在欧的流言,决意自己也过纵乐的生活,爱的幻灭感

值得注意的是,除了删去不刊的部分,刊本《小曼日记》中还有“无中生有”增补的10则如下:

4月15日:本真自我与伦理牵系的冲突,纯真之爱与庸俗自我的对比,对志摩苦心的理解与同情,以及母亲的强烈反对与自我的困境

4月20日:听闻志摩幼子的死,自己的病与为了体谅远行的志摩而遮掩

4月24日:预告日记要中断两周,去大觉寺休养

5月11日:去大觉寺,自然的境界与本真自我的剖析

6月14日:回家后的生活与大觉寺之旅的对比,对自然境界的体会与向往,与志摩情感的接近,现实困境的压力与大病的预言

6月19日:继续写家庭的压力,与受庆的争执,自我的痛苦

6月26日:对志摩获知自己大病之后的担忧,现实处境对真纯恋爱的压力

6月28日:读《面纱》的感动,志摩海外生活流言造成的痛苦与幻灭

7月16日:对二十天没写日记的解释,是因为上述流言而来的一时的气愤,重申对志摩爱恨交加的情感,哪怕被背叛也还是爱志摩、需要志摩,家庭压力增强了,但是自己不愿意屈服,气急中的晕厥与自我的“弱女子”认知

7月17日:刊本日记的结尾,写自我的坚持抗争与父母亲的恳求,本真自我与亲情伦理的尖锐冲突,自我的悲痛与绝望,放弃爱情、牺牲自我的决定,对爱的不舍,决意将心留给志摩,身子交给家庭、环境去践踏,再次呈现自我的弱女子、受害者形象,最后是对志摩的祝福与心的告白

从稿本《陆小曼未刊日记》来看,彼时陆小曼不仅身处与徐志摩的婚外情之中,从而感到婚内与家庭的压力,同时处身于众多的情感牵系之中,不仅已经引起或生怕引起慰慈、奚若、适之等人太太的醋意,而且受到歆海长达两个月的爱慕与追求,并着手为歆海做媒相亲。从其日记稿本的记述可以看到,作为出身于士绅社会上层、接受了圣心学校外语教育的女性,青年时代的陆小曼无须谋求职业发展,而是潜心扮演着社交名媛的角色,不仅维系以血缘为纽带的家族内部的礼仪交往,而且参与到以文化艺术娱乐等为形式的社交活动之中,用心维护并周旋于种种以男性文化名人的爱慕、追求为表征的社会关系之间。陆小曼既不同于传统的闺阁女性,也不同于谋求独立却又不得不受限于家庭生活与社会条件的现代女性,如与她同时代的吴曙天或稍晚于她的蔡文星。

与《小曼日记》的写作缘起相似,吴曙天《恋爱日记三种》(天马书店1933年版)也是应伴侣章衣萍的要求所写,以1927年在乡间与上海的生活为主线,章衣萍在序言中赞扬其“在中国女人描写自己生活的大胆”方面是空前的。所谓“大胆”,是指日记中对女性欲求的坦白表露。但是,吴曙天日记所记录的夫妇生活,完全以章衣萍为中心,切盼其回家、照顾他的疾病、旁观他的调情,并平衡工作与家务的冲突。而出身寒微的蔡文星在其《衔微日记》(生活书店1933年版)中所呈现的则是受困于身体的病弱,却在谋求精神与经济自立的女性自我。在其1931年7月到9月间的日记中,可以看到一位现代女性对于自我近乎苛刻的自许,所谓“责自己要严,应希望自己做个完全的人”(1931年7月19日)。蔡文星的日记堪称修身记录,不仅援引《生活》周刊的指导锻炼身体,也在情感的困扰中寻求自足自立,以与异性的友谊为诉求,而节制恋爱的期许。蔡文星的自我构建是希望将自己确立为自强的独立女性典范,所谓“我愿行为坦白,记的日记有公开的可能”(1931年7月24日)。

青年时代的陆小曼则以社交展演中的自我形象为其价值之所在,虽然她自言深受社会舆论困扰,过多的社交生活也令其疲于应付,但是又可以看到她基于其社会人格的社交习惯对人际关系的依赖与周旋维护,如被刊本所删去的稿本日记1925年5月25日所记,面对张歆海的爱慕追求,所谓“歆海同我闹的烦极了,我又不敢凶!”①参见《陆小曼未刊日记》,《徐志摩全集·日记卷》,第295页。又或者如5月24日、25日所记,不能不顶着同性醋意与奚若跳舞、接待适之与歆海来访。这种广泛展开的社交生活创造了陆小曼与徐志摩相识的机会,与此同时,也正是陆小曼对社交生活的抱怨,为徐志摩对她的恋爱提供了情绪与情感的基础,如徐志摩在出国临行前写给陆小曼的第一封信中所呈现的,是女性自我的怨诉激发了诗人的同情、理解:

小曼:这实在是太惨了,怎叫我爱你的不难受?……咳,我真不知道你申冤的日子在哪一天!实在是没有一个人能明白你,不明白也算了,一班人还来绝对的冤你,阿呸,狗屁的礼教,狗屁的家庭,狗屁的社会,去你们的,青天里白白的出太阳,这群人的血全是冰凉的!我现在可以放怀的对你说,我腔子里一天还有热血,你就一天有我的同情与帮助。我大胆的承受你的爱,珍重你的爱,永葆你的爱……②参见《徐志摩全集·书信卷》,第31~32页。

通过前述梳理可以看到,稿本《陆小曼未刊日记》中的女性自我是一个倚赖于社交网络的名媛形象,她对社交生活里面的人际关系有怨尤,但是又用心维护——她的抱怨,有针对别人太太的醋意,也有虽然已婚却要应付其他男性的热情。但是,在徐志摩的书信中,这些抱怨却被解读为“礼教”“家庭”“社会”的压迫,徐志摩显然是崇高化了女性她者的困扰,将其婚姻生活的怨诉与社交生活的疲乏提升为精神自我与庸俗环境的冲突,浪漫主义男性主体将自我想象投射为针对女性她者的拳拳爱意与精神期许。

就此我们可以初步形成一个推断,即1936年良友版《爱眉小扎》与1947年晨光版《志摩日记》附录的《小曼日记》刊本,其删减之处并不限于隐私考虑,而是与增补之处有意识地共同构造一种《陆小曼未刊日记》稿本中并不存在的女性自我的神话:这个神话发端于“你—我”之间,由1931年11月19日“志摩之死”所引发,以爱的困境为主线,以本真之我与虚假之我的冲突为表现,以内化的浪漫主义男性主体的期待给出迟来的爱的承诺。

三 《小曼日记》:构造浪漫主义女性自我

目前看来,1947年晨光版《志摩日记》附录的《小曼日记》刊本是陆小曼亲自编纂的最终改订本。相比于1936年良友版《爱眉小扎》附录的《小曼日记》,1947年晨光版删除了良友版最后一页附加的陆小曼手稿字迹与徐志摩的阅读感言手迹:

(陆小曼)“一定不写了,他爱回来不回来,他若忘了我本来是不会回来的,我还写甚么!没有话了,就此告终,我的不幸的日记,以后再写亦不叫你见人了,我的命真苦,不写了!他回来吧!我一定好好的kiss(今天写的八月九日)他。”

(徐志摩)“我看这日记眼里潮润了好几回,‘真’是无价的爱;爱,你把你的心这样不含糊的吐露。”

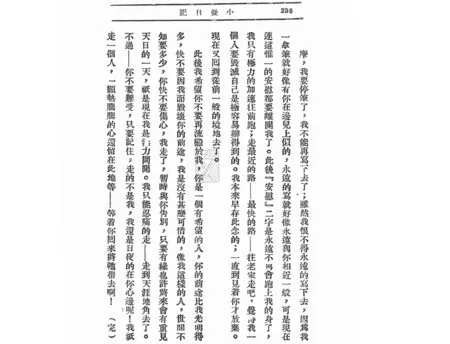

并在排印收尾处——“我只走一个人,一颗热腾腾的心还留在此地等——等着你回来将它带去啊!”之后保留了一个“(完)”。两版收尾处差异可见下图:

从1936年到1947年,十一年之间,编纂排印上的微小变化似乎无关宏旨,但是《小曼日记》的两个刊本却具有了不同的形式意味:前者通过附加日记手稿中的独白祈愿与志摩的阅读点评,将《爱眉小扎》结束于具有交互关系的对话之中,此间未亡人与逝者的情致感人;后者却以“一颗热腾腾的心还留在此地等——等着你回来将它带去啊”与“(完)”字宣告了日记书写的锁闭与结局——1947年为纪念徐志摩五十诞辰而出版《志摩日记》的陆小曼,通过《小曼日记》刊本的修订最终写定爱与自我的故事。

《小曼日记》1936年与1947年两个刊本除了结尾处的微小差异,主体部分并无二致,但是与《陆小曼未刊日记》稿本相比则差异极大。除了前文梳理的删节与增补,陆小曼还对保留的数则日记稿本进行了比较明显的改写。要解释这一变化,我们不能忽略日记刊本出版的背景及其置身的“上下文脉络”。我们所谈论的两种《小曼日记》刊本都不是独立的出版物,而是作为附录置于1936年良友版《爱眉小扎》与1947年晨光版《志摩日记》末尾,陆小曼也两次陈述附录之原因,并表明对读者的预期与自我的态度:

最后几句话我要说的,就是要请读者原谅我那一本不成器的日记,实在是难以同摩放在一起出版的(因为我写的时候是绝对不预备出版的)。可是因为遵守他的遗志起见,也不能再顾到我的出丑了。好在人人知道我是不会写文章的,所留下的那几个字,也无非是我一时的感想而已,想着什么就写什么,大半都是事实,就这一点也许还可以换得一点原谅,不然我简直要羞死了。①参见《徐志摩全集·日记卷》,第30、26~27、277、209页。

《爱眉小扎》与《志摩日记》都是为纪念徐志摩生日而来,作为编者的陆小曼交代了日记附录的由来实是为了继承志摩遗志,所谓“爱的纪念物”——“将来等你我大家老了,拿两本都去印出来送给朋友们看,也好让大家知道我们从前是怎样的相爱。”②参见《徐志摩全集·日记卷》,第30、26~27、277、209页。而所谓“我那一本不成器的日记”,“难以同摩放在一起出版”等陆小曼自我态度之表述,却为我们理解其刊本的删改增补提供了可能,我们不妨试比较稿本与刊本同一则日记中比较明显的改变:

稿本:他呢!他真爱我么?尊敬我么?我老怕人不敬重我,那是最使我伤心的。淑华说,当初你们多看不起我的。咳,若是他曾经没有看得起我,现在我何必要他爱我呢?我真生气,况且他亦爱过她(菲)的,人家多不受。得啦,我的心是最软软不过的。我虽怨,可是我偏可怜他……(3月15日)③参见《徐志摩全集·日记卷》,第30、26~27、277、209页。

刊本:S说当初他们都不大认识我的,以为不是同她们一类的,现在才知道我,咳,也难怪!我是一个没有学问的狠[很]浅薄的女子,本来我同摩相交自知相去太远,但是看他那样的痴心相向,而又受到初恋时痛苦,我便怎样也不能再使他失望了。摩,你放心,我永不会叫你失望就是,不管有多少荆棘的路,我一定走向前去找寻我们的幸福,你放心就是!(3月17日)④参见《徐志摩全集·日记卷》,第30、26~27、277、209页。

如上所见,从稿本到刊本,大体上所记事件是一致的,即王赓从天津回到当时和陆小曼共有的北京家中,“梦绿、适之、慰慈”来访,前天晚上同“淑华谈过天”,“淑华走后大哭,昨天收到志摩给娘的信,夜间梦见志摩的甜蜜言语,醒来心酸”,种种的应酬,社交生活的厌烦,无爱婚姻之中性义务的困扰等。但是,刊本中日期发生了原因莫名的变化,全文段落也重新划分或者做了调整,而更值得注意的是稿本中没有刊本中修改或增加的部分。

稿本中对徐志摩的爱抱有怀疑的态度,也记述了自己与志摩那个更加“高级”的朋友圈的差异,这一点在陆小曼看来非常重要,如果没有“看重”,那么对方对自己的爱也并无必要——稿本中,叵测、气恼中夹杂着对曾经失恋的徐志摩的同情;然而,在刊本之中,对追求者徐志摩与自己之间文化等级的敏感被修改为一种自我确认——“我是一个没有学问的狠浅薄的女子”,犹疑的态度则被确定的回应与承诺所取代——“我一定走向前去找寻我们的幸福,你放心就是!”

作为当下、即时的、面向自我的写作,稿本日记所记录的生活,呈现的是一个生活丰富、情感复杂、毫不纯粹的年轻女孩的故事。但是,刊本日记却是徐志摩意外离世之后的“爱的纪念物”,从刊本序言中自陈的自我之态度到文本中的增补删改,都可以看到徐志摩的影响,这个影响不仅仅是文字风格层面,而是更加内在的精神层面——可以说,陆小曼是在徐志摩离世后,在整理其遗稿的过程中,才逐渐获得一种新的感知与理解,体现于刊本日记中即是其增加与斧削的部分。所谓增加,不仅有如前所引的自我确认,还有对“爱与本真自我”以及“假与社会自我”的看法。

研究者注意到日记刊本中所增添的,却没有注意所增添的几乎全部文字都与这个“本真自我”与“社会自我”的观念框架有关,而“爱”作为本真自我的流露,在与“假”的社会自我的对峙中,获得一种抗争性的、建构性的精神价值,正如刊本日记第一则“三月十一日”中增补部分所说:

……以前的一切我都感觉到假,为甚么一个人先要以假对人呢?大约为的是有许多真的话说出来反要受人的讥笑,招人的批评,所以吓得一般人都迎着假的往前走,结果真纯的思想反让假的给赶走了。我若再不遇着摩,我自问也要变成那样的,自从我认识了你的真,摩,我自己羞愧死了,从此我也要走上“真”的路了。①参见《徐志摩全集·日记卷》,第106页。

这个以“爱”为表现的本真自我契合着纯粹的自然情境,以至于日记刊本对稿本中的景物抒写都做了修改:

稿本:昨天一日在广济寺伴和尚们念经,家里在那做佛事,我这几天的心里是难受到无可再可的地步了。再到庙里去,耳边一阵阵的风吹来的钟响、禅声,叽叽咕咕,好不凄惨。……到晚来殿里和尚么,在那里放焰口,庭前石栏上被银月照得雪白,只见树枝映在地下,摇摇摆摆,同我心里一般的摆想着,里边出来的叫魂声同月光惨淡的颜色,使得我忘却身上的寒冷,独坐在杆上发愣。我那时心里真空,想想甚么事多无趣极点,做了个人本来已经无味极的。又其遇着我这等的境遇,我既不能同我的恋爱同享那理想的娱快,过我一直切想的日子,我又为甚么不搬弃这万恶的社会,去过那和尚一般的生活呢?①参见《徐志摩全集·日记卷》,第274~275、167~168页。

刊本:昨天家里在广济寺做佛事,全家都去的,我当然是不能少的了,可是这几天我心里正在说不出的难过,还要我去酬应那些亲友们,叫我怎能忍受?没有法子,得一个机会我一个人躲在后边大院里去清静一下。走进大院看见一片如白画的月光,照得栏杆,花,木,石桌,样样清清楚楚,静悄悄的一个人都没,可爱极了。那一片的静,真使人能忘却了一切的一切,我那时也不觉得怕了,一个人走过石桥在栏杆上坐着,耳边一阵阵送过别院的经声,钟声,禅声,那一种音调真凄凉极了。我到那个时光,几天要流不敢流的眼泪便像潮水般涌了出来,我哭了半天也不知是哭的甚么,心里也如同一把乱麻,无从说起。②参见《徐志摩全集·日记卷》,第274~275、167~168页。

从稿本到刊本,同样是记事写景抒情,但是景随情变、境随事迁,因为建立起本真自我与社会自我的认知,稿本中“惨淡的月光”到刊本中成为纯粹的自然境界,而其静谧不仅“可爱极了”,而且还能使人陶然忘机,稿本中的虚无感也被刊本中的自然情境的抚慰所取代。

刊本日记中特别增添了“五月十一日”大觉寺之旅的记录,稿本中这一天则是阙如的,而所增添的虽是记事写景,但也同样与自然情境及本真自我的自觉有关——“这一忽儿我忘记了自己,丢掉了一切的烦恼,喘着一口大气,拼命的想将那鲜甜味儿吸进我的身体,洗去我五脏内的浊气,重新变一个人,我愿意丢弃一切,永远躲在这个地方,不要再去尘世间见人。”①参见《徐志摩全集·日记卷》,第121~122、32、33~34、43页。刊本增添的部分,多与这个“本真自我”的确认以及其面临的社会处境压力有关。而刊本中避讳或删除的部分,除了与林徽因有关,主要还删除了社交活动的记述、张歆海的爱慕追求,并且尽数删除了对徐志摩情感的犹疑。

经过上述增补与删改,《小曼日记》刊本就对徐志摩日记中爱的期许、爱的呼求形成完美呼应——“总有一天我引你到一个地方,使你完全转变你的思想与生活的习惯。你这孩子其实太娇养惯了!”(一九二五年八月九日)②参见《徐志摩全集·日记卷》,第121~122、32、33~34、43页。在爱情关系中,男性主体充当着领路者角色。《小曼日记》刊本中所增添的关于“爱/本真自我”与“假/社会自我”的对峙,在志摩笔下有多处表述,不仅被赋予强烈的时代意义与社会意义——个人的爱不仅完全超出个人生活的疆域,而为“就思想见解论,在中国是第一流”的少数朋友所期待,而且被构造为一种现代人所欲求的理想境界——个人的爱如果能够标示人生的“真的境界”,将会成为“真纯的榜样”:

世上并不是没有爱,但大多是不纯粹的,有漏洞的,那就不值钱、平常、浅薄。我们是有志气的,决不能放松一屑屑,我们得来一个真纯的榜样。眉,这恋爱是大事情,是难事情,是关生死超生死的事情——如其要到真的境界,那才是神圣,那才是不可侵犯。(一九二五年八月十一日)③参见《徐志摩全集·日记卷》,第121~122、32、33~34、43页。

《爱眉小扎》中所收徐志摩日记的写作时间集中于1925年8月9日到9月17日之间,要晚于写在1925年3月11日到7月17日之间的《小曼日记》。到8、9月间,彼时陆小曼的生活与心态如何,我们已然无从得见,但是从《爱眉小扎》中徐志摩或婉转或直接的提点,可以想见彼时小曼依然如故,如“八月二十日”:“你这无谓的应酬真叫人太不耐烦,我想想真有气,成天遭强盗抢。”④参见《徐志摩全集·日记卷》,第121~122、32、33~34、43页。或者如“八月二十三日”:“十一点半了,你还不曾回家,我想象你此时坐在一群叫嚣不相干的俗客中间,看他们放肆的赌,你尽愣着,眼泪向里流着,有时你还得陪笑脸,眉你还不厌吗,这种无谓的生活,你还不造反吗,眉?”①参见《徐志摩全集·日记卷》,第47、51、29、45~46页。再如“八月二十七日”:“受朋友怜惜与照顾也得有个限度,否则就有界限不分明的危险。小的地方要防,正因为小的地方容易忽略。”②参见《徐志摩全集·日记卷》,第47、51、29、45~46页。

一场在爱情疆域中上演的“心灵革命”已然在男性主体身上如火如荼展开,“年轻的恋人们的梦想,是凭借浪漫之爱的救赎性的力量,建造一个更加理性化和人性化的二人群体,即伙伴式的婚姻”③[美]李海燕:《心灵革命:1900—1950现代中国爱情的谱系》,修佳明译,北京大学出版社2018年版,第120页。。然而,徐志摩日记中的怨尤、提醒、期待所呈现的是,此时的陆小曼依然是日记稿本中的自我书写所呈现的那个女性——周旋于社交网络,置身于不同的爱慕者的情感牵系中,时而嫉妒时而犹疑,有情感有情绪却不具有“精神性”——志摩关于爱的“绝对性”“完全性”“不变性”的精神期许与召唤尚未对她产生根本性的影响。通过《小曼日记》刊本与《陆小曼未刊日记》稿本的对勘,可以看到,是在经历“志摩之死”的剧变与创痛之后,为“爱的纪念”而编纂《爱眉小扎》与《志摩日记》的过程中,陆小曼通过“更新”自我书写而发生变化。

四 余论:浪漫主义话语与女性主体性

然而,陆小曼日记从稿本到刊本的改变,又并不能单纯描述为女性自我经由“恋爱神圣”话语被启蒙的故事。虽然徐志摩的浪漫自我将爱定义为主体之间“绝对性”“完全性”“不变性”的结合,并且扮演着规制者、创造者的角色,通过派定女性她者的身份、地位,着力于造成一个理想的“你”④参见《徐志摩全集·日记卷》,第47、51、29、45~46页。:

眉,我的诗魂的滋养全得靠你,你得抱着我的诗魂像抱亲孩子似的,他冷了你得给他穿,他饿了你得喂他食——有你的爱他就不愁饿不愁冻,有你的爱他就有命!/眉,你得引我的思想往更高更大更美处走;假如有一天我思想堕落或是衰败时就是你的羞耻,记着了,眉!⑤参见《徐志摩全集·日记卷》,第47、51、29、45~46页。

我一定得造成你,眉,旁人的闲话我愈听愈恼,愈愤愈自信。眉!交给我,你的手,我引你到更高处去,我要你托胆的完全信任的把你的手交给我。①参见《徐志摩全集·日记卷》,第50页。

但是从其相恋时的委婉劝告到婚姻中的生活冲突,都让我们看到女性主体的社交性自我与男性主体的浪漫主义自我之间的冲突。陆小曼是在徐志摩离世后才回应了他的期许与召唤——这一转变,并非如文树新或杨静远日记中所呈现的,是出自女性主体自身的需求,从早年就对“自我”抱持观察与分析的兴趣,并在阅读与学习中自我发问或自我确认。

文树新的日记与陆小曼日记有相似之处,两位女性撰述者有相似的出身与教育经历,都是来自社会上层,并在圣心学校接受外语教育。两个人的日记也都是在特殊的社会情境(迫于社会压力的婚外恋,迫于社会压力的师生恋)中替代书信往来的自我书写,但是尚未成年的文树新与已然成年的陆小曼有不一样的自我期许。正如前文所述,《陆小曼未刊日记》所呈现的是一个社交性的女性自我、女性主体以此确立自己的生活方式,并从中获取价值感。但是,文树新的日记所呈现的却是——在与Y先生的交流中,早慧的未成年少女扮演着安慰者的角色,同时也是勤奋的语言学习者,19世纪以来的英法文学成为其主要的阅读对象。在投身于与Y先生的关系时,文树新也回应着男性主体对“伙伴关系”的期许,如果能够出国,能够好好学习几年,“我有一天能够把你的戏曲翻译成法文吧”。②文树新:《一位民国少女的日记》,九州出版社2010年版,第167页。伴随学习过程,文树新成为自我与其所置身的生活世界的观察者,这与寄身于社交生活的陆小曼颇为不同。

杨静远的日记呈现出具有强烈的浪漫主义主体性的女性自我,这一自我是出于自觉的自我构建,沉浸于“江、山、月、歌、欣喜的世界,怡然的世界”,“浪漫派文学是我的嗜好,也是我的目标”。③杨静远:《让庐日记:1941—1945》,商务印书馆2015年版,第33、60页。“我是近于浪漫主义而远于现实主义的性格”,这种精神品质成为其审视追求者与爱慕者的标准,“我可不愿把自己的一生造成一条平坦笔直的马路,我喜欢崎岖的山路。我宁愿受些痛苦,换取我所认为甜蜜的东西”。①杨静远:《让庐日记:1941—1945》,第144、189页。杨静远的自我把握、自我主宰被研究者视作“民国女力”的典范体现,确实与陆小曼迫于命运打击而完成的自我转变判然有别。

陆小曼的浪漫主义女性自我与其社交性女性自我始终处于相拮抗的状态——这一拮抗,最终体现于她的生活选择。虽然徐志摩过世之后她素服宅居,通过日记编纂构造浪漫之爱与女性自我的新神话,但是她对胡适所代表的昔日朋友们的建议的拒绝,她对与翁瑞午的关系的坚持,在在显示固有的社交网络与生活惯习所确立的生活方式,她不可能全然抛弃过往的社交性的女性自我,跻身于她从未真正在其间立足的新文化社群,如近年来所发现的苏雪林1930年代日记所呈现的,在对自我学术能力的怀疑与焦灼中,去铺展一种独立的知识女性的生活。②可参见王娜《苏雪林一九三四年日记研究》,《长江学术》2009年第1期;亦可参见戚慧《苏雪林1936年日记中的鲁迅》,《现代中文学刊》2018年第4期。由于苏雪林早期日记散佚,对于研究苏雪林这样的女性知识人的生活,1934年和1936年日记提供了丰富而真切的一手记录。

围绕陆小曼日记版本,即稿本与刊本所引发的日记整理中的“真”与“假”、“史实”与“虚构”问题,似可尝试给出一种阐释的路径。正如既有研究所论及的,“日记阐释是日记研究中的一个具有现实意义和理论价值”的问题③刘增杰:《论现代作家日记的文学史价值——兼析研究中存在的两个问题》,《文史哲》2013年第1期。。但是,如何阐释,却有赖于研究者的观念框架——是将日记视作具有坚固确凿性的“史料”,以辨别真伪、确认删改来衡量日记的价值?还是将日记的写作、出版视作一个具有复杂语境的生产过程?如若是后者,我们将会看到,在此生产过程中,书写者与整理者的心态、认知、存身情境都影响着日记面貌的形成。

再者,是研究者对日记文本的认识——日记主体的经验,尤其是女性日记主体的私人生活记录,虽然未曾参与到具有公共性的社会历史文化议题之中,如胡适日记、吴宓日记等,但是因其多方面呈现着时代语境与现代主体的交互作用——这些私密的女性心灵仿佛湖心倒影,映射着面对男性主体/新文化话语的多重回应方式。陆小曼既不同于追求浪漫爱、大胆与章衣萍同居的“女学生”吴曙天,也不同于陷入“与男老师的危险关系”的未成年“女学生”文树新,更不是谋求理性自持与经济自立的“女学生”蔡文星,以及以学术为志业的“独立知识女性”苏雪林①“女学生”与“独立知识女性”的身份概念及她们在中国现代的出现,可参见张莉《中国现代女性写作的发生:1898—1925》,北京十月文艺出版社2020年版。张莉在其富于原创性的研究中,详尽梳理了历史进程中不同时期现代教育对女性的想象与塑造,以及女性在社会历史发展过程中的自我书写与自我建构。。“名媛陆小曼”这样一个认知视角,又往往完全遮蔽其现代上层市民社会女性自我认知与五四知识人新文化话语的复杂关系。但是,透过其日记稿本与刊本的对勘,却可以看到,作为现代著名爱情事件与文化事件中的主人公,女性心灵与自我形象是如何在不同的社会历史力量中摆荡与重构,刊本的价值恰恰是在其增删改动处充分表征了语境的压力,而其后生活道路的选择又彰显了固有的身份认同。