目的地依恋记忆的动态表征:从初游到重游的情感迁移

——以海南岛为例

董引引,曲 颖

(1.海南大学旅游学院,海南海口 570228;2.浙江工商大学旅游与城乡规划学院,浙江杭州 310018)

引言

人地之间的情感联结是一种普遍的现象。自从段义孚提出“恋地情结”之后,国内外关于地方依恋的研究领域不断拓展。随着现代旅游活动的普及,非惯常性环境、享乐性体验和暂时性停留的旅游特征使得旅游目的地成为特殊“地方”类型。游客对特定旅游目的地也会产生依恋情感。目的地依恋是人地情感关系嵌入旅游目的地层面的独特课题。但由于旅游者的短期停留与居民基于长期互动产生的地方依恋具有本质差异。旅游情景下旅游者对目的地的依恋情感迁移机制有待全面探讨。

尤其在“情感营销”转向的浪潮下,目的地依恋在旅游营销中具有独特价值。游客与目的地的情感联结成为吸引游客重访和培育游客忠诚的重要因素。虽其稳定性被假定为核心原则,但不同于社区依恋形成中居住时间的延续性。游客对目的地的依恋情感在时间维度上,主要表现为以记忆为载体、以旅游频次为连接符的特征。目的地依恋作为一种复杂的心理结构,其记忆表征具有时间演化的动态性。

然而以往研究多基于整体性视角,将焦点聚重游者与目的地之间的反馈回路,忽视了重游者也是由初游体验转变而来。初游者也会因对大众媒体知识的吸收或与目的地的直接交互而产生依恋情感。初游和重游作为旅游目的地依恋体验的一体两端,是一个连续性的递进过程,并贯穿于目的地依恋情感发展的始终。在旅游过程中,富含依恋情感的旅游经历会不断地以记忆的形式网络化储存,并在消费者再次面临选择旅游目的地的时候,发挥关键作用。但受不同选择性注意机制的驱动,目的地依恋记忆网络可能会产生动态化演变。而寻找其中的规律性变化,识别不同旅游细分市场的依恋记忆偏好,对目的地精准营销具有重要意义。

故本文以海南岛为案例地,在目的地依恋的两个逻辑起点“人”和“地”的基础上,引入时间演化概念,探讨随着旅游经历的积累和角色的转变,游客对目的地的依恋情感记忆在认知网络结构上的动态化表征机理。

其实,游客在初游和重游的连续性体验过程中均会对目的地产生依恋情感,且这种依恋之情常呈强化之势。Williams 等认为,游客与目的地的紧密联系是在初游体验后萌芽,并随着重游经历的增加而更加牢固。Hou认为,随着旅游频次的增加,游客对目的地的依恋会从物理环境向社会文化转移。目的地依恋作为游客依附地方的主观心理过程,随着时间的推移和造访次数的增多,其背后内隐的认知图式和具体心理路径特征的历时性和连续性变化亟须关注。

1 研究综述

1.1 目的地依恋发展的动态性

在旅游目的地营销中,目的地依恋被认为是导致游客回访和目的地忠诚的关键性因素。目的地依恋作为人地交互经历所内化为的固定行为模式,其稳定性和持久性一直被假定为依恋理论的核心原则,但作为一种包含时间要素的情感联结,游客对目的地的依恋情感更倾向一个富有变化的形成和发展过程。Brown 等指出,地方依恋会随着个人发展、环境和设施的变化而改变。Stokowski表示,游客对目的地的依赖是一个社会性的建造过程,会因个人或集体需求的变化而不断被改变或再建。Fuhrer 等也认为地方认知是一个不断变化、不固定的过程。Hammitt 等基于人与地方的深入互动过程,将目的地依恋的递进划分为熟悉感、归属感、认同感、依赖感和根植感五级联结强度。

以往研究表明,尽管不断地访问某个目的地,游客可能会建立起与居民所感受到的感情相似的强烈情感纽带,但游客与地方互动的持续时间和频率通常比居民低。旅游通常被认为是一种临时的、短期的活动,若要建立游客与目的地的情感纽带,持续性拜访非常重要,即重游客更可能会形成一种对目的地的依恋感。多次造访某一或某类旅游目的地会触发旅游者目的依恋的良性反馈环路。Liu 等认为,重复游客倾向报告与目的地相关的较高水平的地方身份和地方依赖,因为游客首次在目的地积累有意义的记忆的机会有限。但Cheng和Kuo 研究证实,个人也可以与初次游览的目的地建立情感纽带。这种观点主要得到了以下论点的支持:目的地依恋是通过现场参与或与空间环境互动形成的,而不仅仅是与先前经历相关的参观前倾向。Yuksel 等也认为游客可能在旅行之前,根据接收到的信息形成期望,开始发展地方依恋的感觉。

1.2 目的地依恋的记忆表征

目的地依恋源于个人与环境之间产生的特殊情感或经验性的记忆,是人对实体环境产生的情感知觉反应。记忆为理解个人与目的地之间的短期互动过程提供了独特视角。地方记忆是动态的,因为随着时间的推移,它独立停留的时间长短,可以根据旅游体验的质量而不是经验的长度来增加或重新解释。目的地作为非惯常的环境,游客对目的地依恋情感的持续性面临着体验经历更替的挑战,但由于记忆的维系,即使远离依恋的地方人们也会觉得自己依旧和那里保持着紧密的联系。

记忆是地方依恋的重要组成部分。记忆作为一种心智活动,既是旅游情感体验的一部分,又直接参与和串联了旅游地与旅游参与者之间的互动,在构建目的地依恋上有独特的作用。时间与记忆的媒介作用使人地纽带超越环境体验反应,发展为复杂多义的人类情感。目的地依恋体现了游客对环境记忆的积极情感联系。Giuliani和Feldman指出,个人与目的地之间的关系是基于比较经验和记忆的。Erll认为,旅游记忆在人与目的地的关系建立中起着关键作用。记忆方式差别关系到地方依恋的不同心理过程,“过程记忆”塑造了地方依恋的核心部分,“自传体记忆”则是地方认同的重要参照。

记忆对理解目的地依恋在时间轴线上的动态变化有重要的指示意义。人们感知的不仅是地方的现在,还有叠加在可见环境之上的过往记忆。虽然旅游记忆在内容上更多呈现的是“过去”,然而记忆作为旅游活动的衍生和延续,沟通了过去、现在和未来。旅游记忆一方面是对已有旅游行为和体验的自我总结,另一方面影响未来的旅游决策和实践。在旅游过程中,富含依恋情感的旅游经历会被不断以记忆的形式储存在脑海中,当消费者再次面临选择旅游目的地的时候,人们会依赖记忆来进行决策。即初游和重游的依恋经历可由记忆来联结。但同一旅游者在依恋情感驱动下,经历多次旅游后,其依恋记忆表征可能也会出现差异。

此外,目的地依恋情感的传达需有一定的记忆载体和依托。依恋之情必须落在具体的空间或特定地方的物质或非物质寄托对象,并构成记忆载体的“锚点”,诉诸某些共有的价值观念。Lewicka提出了“记忆点”的概念,他提出地方记忆的构成部分内容相当广泛。Marschall 指出,人们关于一个地方的记忆通常都是意化过的,含有和个人、他人、环境相关的感知及情绪因素在内。但现有研究更多关注目的地依恋的情感成分和行为成分,而忽视其所依附的记忆载体的内在构造如何相互关联。

1.3 认知网络模型和选择性注意机制

尽管依恋通常被定义为对亲密关系的单一倾向,但它实际上根植于一个复杂的认知过程网络,其中包括许多与情景和特定关系相关的依恋表征,依恋情感唤醒主要反映在认知记忆的心理图式上,对其的解释主要归属于认知心理学范畴。心理学家提出的联想网络记忆模型将语义记忆或知识视为由一组节点和关系组成的网络。节点通过强度不同的关系连接而存储信息。节点到节点的“激活扩散”过程决定了记忆检索程度。当编码外部信息涉及某个节点时,记忆网络中的该节点将率先处于激活的状态,并通过连线激活网络中其他邻近的节点。故目的地依恋记忆作为心理表征的概念,在提取的过程中也符合认知网络模型。

但对于初游者和重游者而言,由于旅游经历和动机的差异,其不同旅游阶段的联想网络记忆在运行时受选择性注意机制的驱动而会产生不同变化。选择性注意是通过“自上而下”和“自下而上”两种加工机制对内外界信息进行筛选,以确保有限的认知资源得以高效运行的认知系统。其中,“自下而上”属于刺激驱动加工机制,即指记忆节点主要受外部刺激的影响,遵循“刺激-反应”的规律,视觉系统在外源性刺激下捕获注意力。“自上而下”属于目标驱动机制,是从已有知识概念开始引导注意和信息获取,达到识别物体和信息的目的。

对初游者而言,由于缺乏先验经验,其依恋记忆场主要受目的地景观的视觉刺激,以“自下而上”的刺激驱动方式捕获注意。而随着游览经历的增加,依恋情感加深,先验经验逐渐发挥作用。“自上而下”的目标驱动会引导重游客关注目的地要素中与自我一致的部分。由于在低频重游时,依恋情感的排他性不显著,加之在探索过程中,新出现的、独特地方性刺激元素仍会发挥作用,记忆网络运行会呈现两种选择性注意方式并驾齐驱之势。但当处于高频重游时,随着依恋情感程度的深化,游客更倾向寻求熟悉景观,猎奇需求淡化,“自上而下”的目标驱动将会完全占据主导地位。故在选择性注意引导作用下,不同旅游阶段的依恋记忆在遵循“激活-扩散”网络规律时,可能会出现复杂的演变过程,从而不断地对依恋记忆表征进行完善和修正。

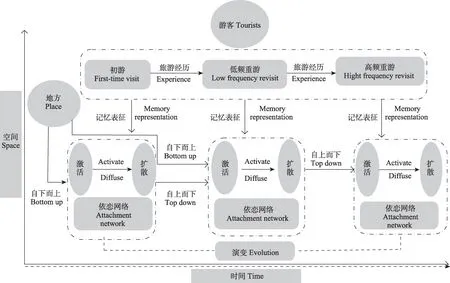

基于此,本文在目的地依恋的两个逻辑起点“人”和“地”的基础上,引入时间轴,探讨随着旅游经历的积累,游客个体身份在从初游者向低频重游者和高频重游者转变的过程中,受选择性注意机制的影响,目的地依恋记忆在认知网络心理结构上的动态化表征机理,分析框架如图1。

图1 目的地依恋动态表征的分析框架Fig.1 An analysis framework of the dynamic representation of destination attachment

2 研究设计

2.1 案例地选取

滨海目的地作为以海洋资源为主要吸引力的特殊地方,兼具客观性和社会建构性双重特征,是最接近“荒野依恋”的典型形式。而海南岛作为我国领土最南端的、唯一的热带滨海目的地,自然成为研究目的地依恋的最佳案例地。虽然其旅游发展历史较为悠久,但近年来进入停滞期特征愈加突出,初游和重游市场比例失衡。在情感营销转向下,兼顾初游和重游市场,探讨游客对目的地依恋的动态表征具有重要意义。

2.2 样本搜集

随着互联网的高速发展,游客热衷在旅游网站分享旅游体验。游记文本是旅游体验后的自主性记录,是反映依恋情感记忆的最佳素材之一。为更加全面搜集符合依恋主题,且兼具初游和重游双重身份的游记文本,选取去哪儿网、马蜂窝网等国内知名度较高的旅游分享网站。采集标准为:(1)符合Williams等目的地依恋二维度量表(地方依赖和地方认同)的基本思想,如“海南比其他地方更能满足我的需要”“海南于我而言无可替代”“我对海南强烈认同”“海南对我意义重大”等,最大程度确保依恋文本的准确性。(2)同一ID 在2015—2020 年的5年内最少连续游览3 次,并有详细的初游和重游的依恋记忆记录3 篇以上。原因:5 年短中期时间限制,防止游客依恋情感变化是因外部空间环境变迁而波动;有连续性初游、重游记录,类似于对同一游客的长线跟踪调查;3 次旅游经历更能详尽展示演化特征。(3)强调游客是因依恋回忆而产生重游,并再次产生了依恋情感,即依恋情感表达贯穿始终(如:“因难以忘却海南的美,我又重新踏上这座海岛重温旧梦”“海南,你让我眷恋,我又来了,你依旧让我心动”等)。共搜集符合标准的ID 有103 个。其中,5 年内游览3 次的样本87 个,占比84.47%,游览4次或5次的样本仅16个。为保证重游频次的统一和研究的便利性,仅选用87 个游览3 次的样本ID,共261篇游记,将每个样本的3次游览分别命名为初游(第1 次游览)、低频重游(第2 次游览)和高频重游(第3 次游览),进行分类整理以备后续研究。基于此,可以在保证目的地依恋的两个基本逻辑“人”和“地”不变的情况下,重点关注心理过程的演变规律。

2.3 研究方法

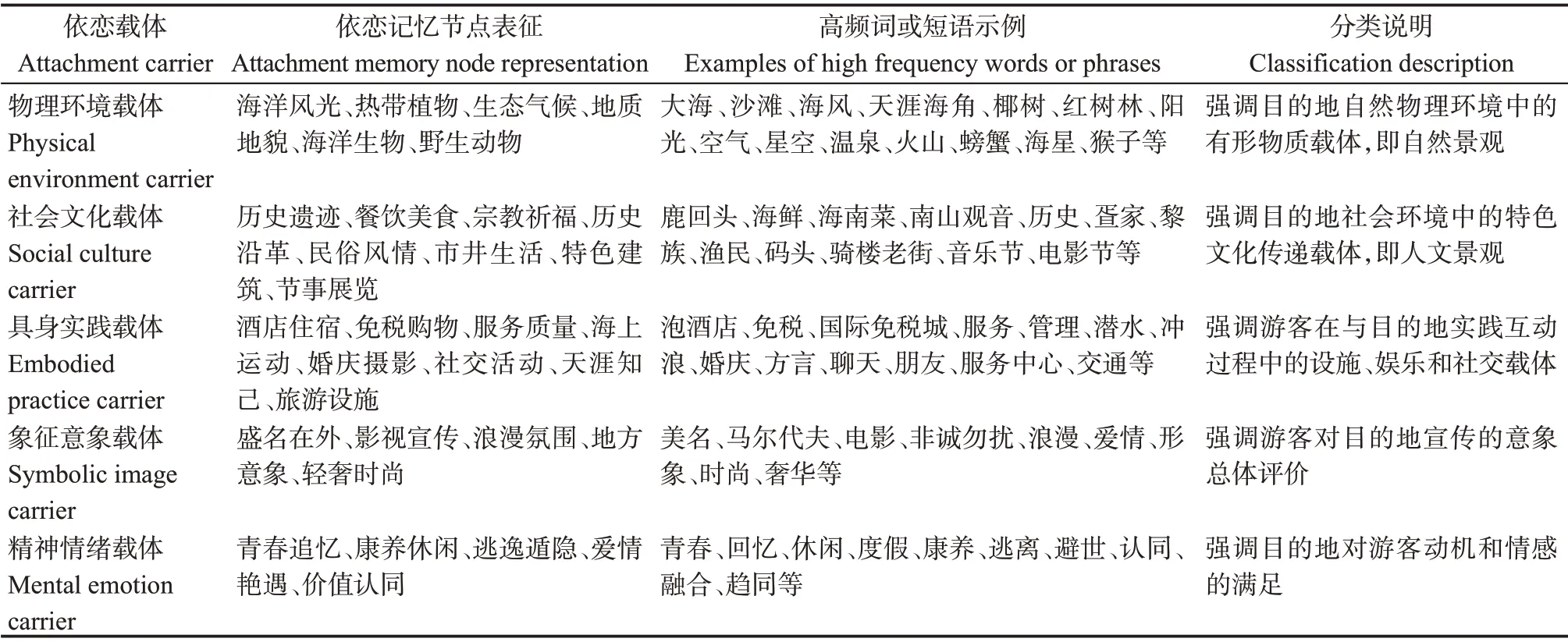

内容分析法:文本分析是一种对隐性内容进行客观、质性描述的研究方法。由于旅游依恋记忆的隐性特质和其依附节点的多样性特征,需借助内容分析的思想,对具有依恋情感记忆的游记文本进行挖掘,提炼出合理和显性的记忆节点作为后续分析的基础,至关重要。故借鉴以往研究成果,本文首先运用ROST Content Mining 软件对261 篇游记内容进行转译,遵循以下步骤:文本预处理-建立词典-软件词频分析-人工分词清洗-确立有效高频词。以排名前300的高频词作为旅游依恋记忆的基本分析单元,首先对高频词进一步概念化,采用自下而上的归纳方法提炼旅游依恋记忆要素,整合依恋记忆类目,最终提炼出32 个依恋记忆表征节点,分别归属5类依恋载体,如表1所示。

表1 目的地依恋记忆节点表征及主题划分Tab.1 Node representation and subject division of destination attachment memory

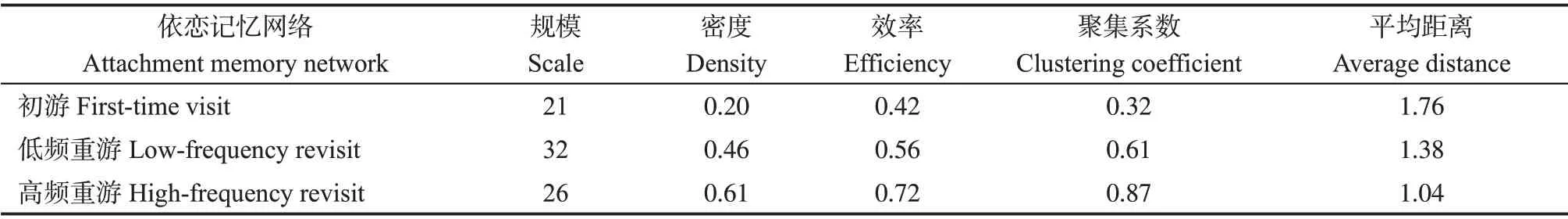

社会网络分析法:社会网络是所有行动者及其关系的集合。而社会网络分析(social network analysis,SNA)主要关注节点之间的关系,以关系理论和系列分析工具揭示这些关系的模式或结构。根据社会网络的分析基础(点、线),可将游客依恋记忆元素作为节点,不同元素在个体游客记忆中的共现作为连线,构建游客依恋记忆元素的共现网络。基于87 个样本的261 篇游记,回溯旅游经历,分别检测32 个依恋记忆节点其在不同游览经历中的共现关系,最终构建初游依恋的21×21 多值网络、低频重游依恋的32×32 多值网络、高频重游依恋的26×26 多值网络。并借用社会网络分析中的指标,对依恋记忆网络进行点、线、面的全方位解剖,指标具体含义如表2所示。

表2 网络指标及含义Tab.2 Network indicators and meanings

3 研究结果

3.1 依恋记忆整体网络形态演变

随着旅游经历的积累和依恋情感的驱动,依恋记忆节点规模呈现先增后减的趋势(表3)。初游时受外源性地方刺激而储存的记忆点仅21个,在低频重游时,“自上而下”和“自下而上”两种注意力机制并行,记忆节点经历扩张达到32。但在高频重游的过程中,游客更倾向于寻找熟悉的景观,记忆节点逐渐稳定为26个,这也体现了旅游需求多样化和依恋情感驱动聚合性的双重特征。然而,网络密度持续增强,从低密度0.20。逐渐增强为0.46和0.61,记忆节点间的联系更加频繁,并伴随着低网络效率0.42 向高网络效率0.56 和0.72 的过渡,节点间激活扩散效应增强。此外,网络内部结构也逐渐稳固,依恋记忆网络的类型从随机网络发展为具有显著特征的小世界网络,聚类系数逐渐增强,平均距离逐渐缩短。多次重游后,依恋记忆网络形态逐渐定型,其对外抗风险性显著。

表3 不同旅游经历下依恋记忆整体网络指标分析结果Tab.3 Analysis results of the overall network index of attachment memory under different travel experiences

3.2 依恋记忆节点权力演变

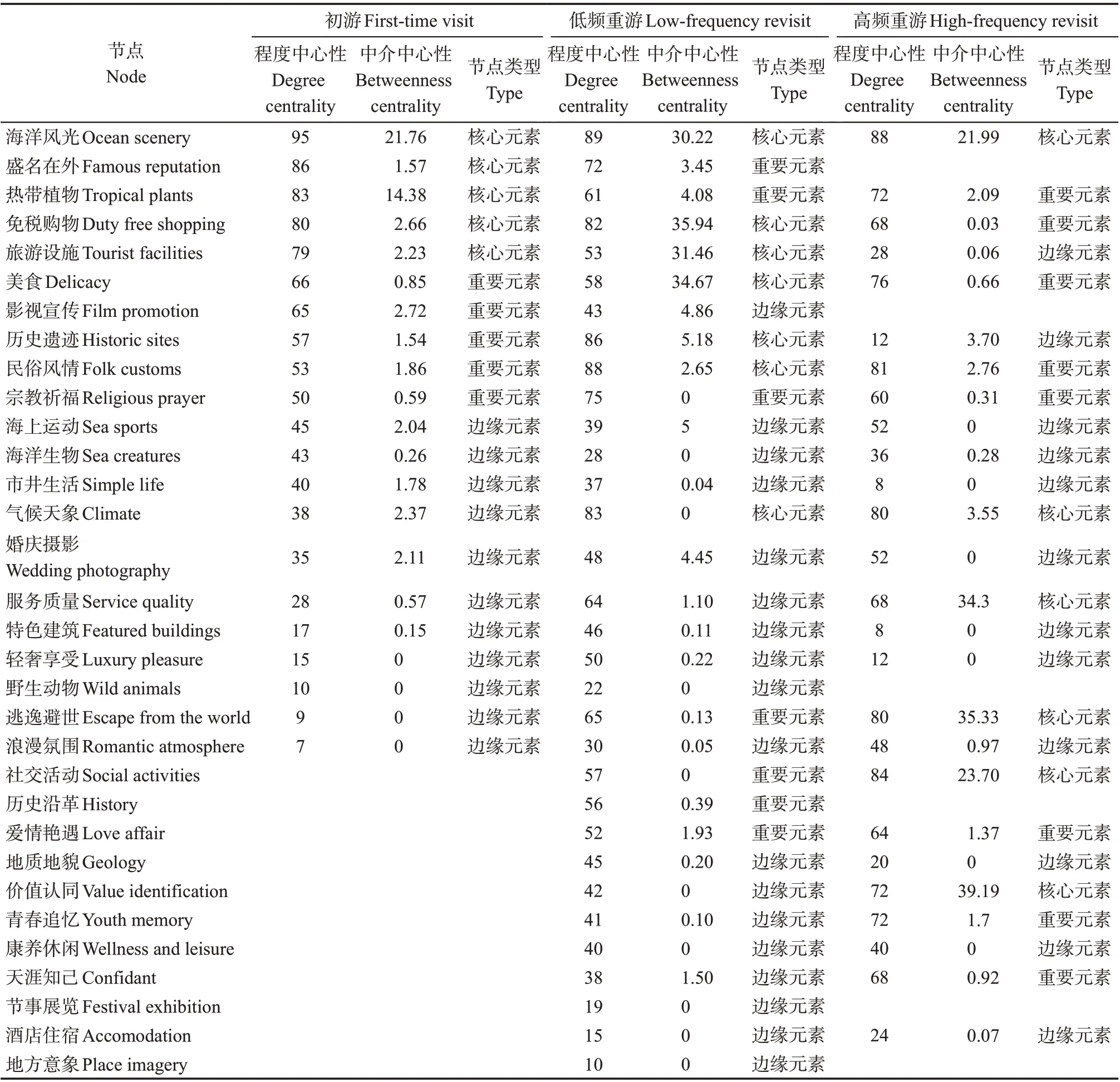

由于旅游不同阶段的记忆节点不同,为便利比较,需对中心性结果进行标准化处理(表4)。

表4 不同旅游经历下依恋记忆网络节点中心性Tab.4 Node centrality of attachment memory network under different travel experiences

3.2.1 活跃记忆节点的变化

以不同阶段程度中心性排名前5的记忆节点为例,进行综合性分析,主要体现以下特征:(1)记忆节点活跃度的整体水平不断提升。在经过多次旅游经历后,每个记忆元素与其他元素的平均交互作用得到显著提高,从初游时的47.66,到再游时的50.59,而多次重游后高达52.62。重游会赋予依恋记忆节点更多活力。(2)海洋风光作为海南旅游的主基调,以绝对优势贯穿目的地依恋记忆发展的全过程。在不同的旅游阶段,“海洋风光”均具有显著的首位度优势,如从初游时的95,到再游时的89 和高频重游后的88,但仅在“自下而上”的视觉刺激下发挥最大价值。(3)旅游宣传对依恋情感的激发作用会随着旅游经历的积累而减弱。如“盛名在外”记忆节点在初游阶段较活跃,程度中心性高达86,但随着旅游经历的积累,其活跃度急速下降,从初游时的第2位,滑落至再游时的第7位,并在多次重

游记忆网络中消失。旅游宣传仅对初游者和低频重游者有效,但对受“目标驱动下”的重游者失效。(4)随着旅游经历的增加,社会文化价值被充分发掘,非物质载体的依恋记忆节点开始凸显并占据重要角色。如“民俗风情”在重游阶段排序稳定在前3。游客在重游时关注焦点开始向社会文化方面倾斜。而如“社交活动”作为高级的具身实践载体,在初游中并未被识别,而是在低频重游后被发掘,在高频重游后被巩固。依恋型游客会寻求从旁观者向参与者的角色转变,并期待与目的地的真正融入。

3.2.2 中介桥梁记忆节点的变化

以不同阶段大于均值的记忆节点为代表进行分析。(1)记忆节点承担中介职能的整体能力提升,但差异性趋大。随着旅游经历的积累,平均每个元素的中介中心性提高(从2.83 提升为6.65),并伴随着标准差的急速扩张(从5.29到12.49),即仅有少数元素承担网络桥梁的关键性作用。这意味着目的地依恋记忆网络在不断完善的同时,也是对决定性的核心节点进行不断筛选和精简的过程。(2)海南的刻板印象被打破,多样性旅游价值被发掘。在初游阶段“海洋风光”虽占据绝对的中介主导地位,但在重游过程中逐渐被“免税购物”和“价值认同”所替代,位序跌落至第4 位和第5 位。依恋型游客的旅游偏好具有从观光旅游逐渐向参与式体验旅游和情感旅游转变的特征。这也符合初游向重游过渡的一般性特征。(3)在低频重游阶段,基础性的旅游供给发挥关键性的中介作用。如“免税购物”联合“美食”和“旅游设施”等基础性旅游供给,仅在低频重游时中介中心性大于均值5.24。低频重游者对基础性旅游供给的关注是其尝试融入目的地的第一步。(4)高频重游阶段,精神情绪载体和具身实践载体的记忆节点占据主导地位。在高频重游网络中,“价值认同”“逃逸遁隐”和“社交活动”等节点中心性大于23,在依恋记忆网络中承担着关键性的中介职能。这与“目标驱动”引导游客优先关注非物质节点和情感节点的特征相符合。

3.3 依恋记忆网络路径演变

以排名前10的强边权网络路径为例,并结合核心边缘元素划分,排名前5 的程度中心性元素和中介中心大于均值的元素为核心元素(core,C),程度中心性大于均值元素的为重要元素(medium,M),而其他元素为边缘元素(periphery,P)进行综合分析(表5)。

表5 不同旅游经历下依恋记忆网络边权分析Tab.5 Analysis of the edge power of the attachment memory network under different travel experiences

主要体现以下演化特征:(1)网络路径覆盖记忆节点增多的同时,路径宽度也得到拓展,网络传输效率提高。从初游阶段,强边权仅涉及7个元素,权重值域仅为[5,16],在重游驱动下,节点快速增加至12 和14 个,权重值域拓宽为[7,18]和[10,20]。这意味着随着旅游经历的积累,游客对目的地依恋记忆的联想会更加顺畅。(2)核心元素间的极化效应减弱,而核心元素与重要元素、边缘元素间的互动性增强。初游阶段,排名前10 的边权中,仅涉及两个非核心元素,80%的强边权在核心元素间产生,重游阶段涉及的非核心元素增多(5个和8个),其被纳入强边权的比例增至40%和60%。究其原因:初游者具有理性消费者的特质,倾向于核心景观元素间的联动消费,而重游者作为感性消费者,在目标驱动下,会突破核心边缘景观的界线,以情感满足为游览标准。(3)网络路径具有继承性和断裂性并存的特点。在初游向重游过渡中,仅有海洋风光-民俗文化和海洋风光-气候天象两条强边权贯穿始终,整体上断裂性(占比70%)高于继承性(占比30%)。但在低频重游向高频重游演进的过程中,具有5 条相同的强边权,继承性占比50%。这意味着旅游经历的积累,一定程度上可以强化依恋记忆网络路径的稳固性。(4)网络路径的空间形态从点状辐射向长线连接和片状分散转移。在初游时,网络路径呈现以“海洋风光”为中心向其他元素辐射,强边权中,海洋风光占比60%,在低频重游阶段,强边权间呈现线状连接,典型长线路如:“海洋风光-民俗风情-历史遗迹-气候天象-逃逸遁隐”;而在高频重游时,出现分别以“海洋风光”“气候天象”“市井生活”和“爱情艳遇”为中心的片状短线连接。初游者满足视觉刺激下的单调性景观游览,而目标驱动下的重游者倾向长线游和主题游。

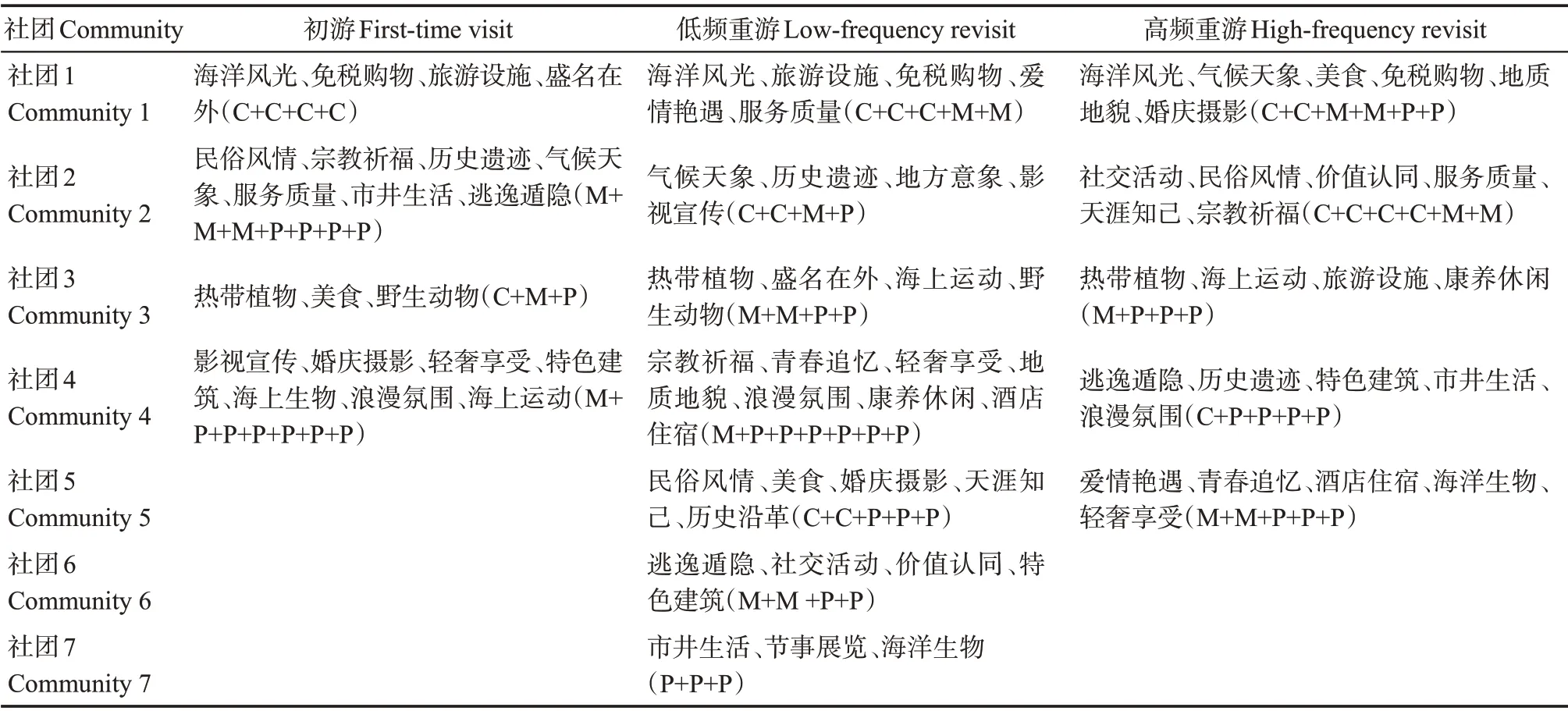

3.4 依恋记忆网络社团演变

对不同旅游经历下的依恋记忆网络社团的分析,对解析其局部性聚集具有重要意义,社团类别如表6,为进而考察不同社团之间的互动关系,以强中心性元素作为社团的主代表命名。节点越大,社团的核心度越高,连线越粗,不同社团间的互动越频繁(图2)。

图2 不同旅游经历下记忆网络社团演变Fig.2 The evolution of memory network associations under different travel experiences

表6 不同旅游经历下依恋记忆网络社团划分Tab.6 Classification of attachment memory network associations under different travel experiences

主要演化特征为:(1)社团数量呈现先增后减趋势。低频重游社团数量最多,为7个,高于初游(4个)和高频重游(5个)。低频重游阶段,受双重选择性注意力机制的驱动,为游客多主题性旅游探索提供了契机,但当依恋情感的升华后,“目标驱动”下又会弱化部分边缘性主题。(2)同一社团在初游向重游的过渡中,包容性增强,影响力减弱。如以海洋风光为主的核心社团1在初游时仅兼容4个核心元素,影响力为0.75,低频重游时,社团1的组合类型为C(3 个)+M(2 个),影响力为0.7,高频重游时,组合类型为C(2个)+M(2个)+P(2个),但影响力下降为0.6。游客通过与目的地多次深度交互,拓展了对主题社团的外延性认知,但“目标驱动”会冲击因“视觉刺激”而聚合社团的凝聚力。(3)不同社团之间也存在拆分重组的变化过程。如民俗风情社团经历了从裂变到升华的过程。以“民俗风情”为主导的社团2,在低频重游时裂变为以“宗教祈福”为主导的社团4和以“民俗风情”为主导的社团7,但在多次重游后,重组为以“社交活动”为主导的社团2,这是一种更高层次的人文旅游体验,即是游客依恋的终极归属。随着旅游经验的积累,游客对部分主题性景观也会经历从好奇探索(被核心景观吸引)到谨慎审视(细分景观内涵)再到包容(意义升华)的过程。(4)社团联动过程的动态演变。初游阶段以社团1(海洋风光)和社团3(热带植物)的自然景观联动为主(连接度为0.8),体现了自然景观间的抱团式发展;而低频重游时,社团1(海洋风光)和社团5(民俗风情)的连接最突出(0.8),自然景观开始向人文景观跨越式连接;但经过高频重游后,社团2(社交活动)与社团4(逃逸遁隐)的强联动(0.8)联合海洋风光社团1 组成稳定铁三角。“视觉刺激”易促发自然类景观的联动,而“目标驱动”会引导游客关注人文景观,寻找旅游意义。同时这也符合从观光游向深度游的演变特征。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文以海南岛为案例地,在保证“个体”和“空间”相对不变的情况下,借鉴选择性注意机制和记忆网络模型,引入时间演化的逻辑线索,探讨游客身份在初游者向重游者转变的过程中,目的地依恋记忆网络的动态表征规律。研究发现:(1)目的地依恋记忆整体网络的内部结构逐渐稳固。多次旅游经验可以使与目的地相关的认知结构更加精炼、完整和真实。(2)随着旅游经历的积累,目的地依恋记忆网络中的核心节点逐渐从功能性节点向情感性节点转变,从物质载体节点向非物质载体节点转变。(3)重游者在“目标驱动”下,呈现感性消费的特征,记忆网络路径追溯会突破核心边缘的界线。(4)游客在与目的地多次深度交互中,不断地重构着主题社团的内涵和外延。

4.2 理论价值

“目的地依恋”作为“地方依恋”的一个子类,因其独特的情感营销价值而被广泛关注,但在旅游领域研究中,游客能否产生地方依恋曾受到极大质疑。旅游目的地情景下非惯常异地环境有别于社区邻里、地方重建等强调社会意义的惯常环境。旅游者的短暂停留和居住者的长期互动具有显著差异。然而,其实游客作为“局外人”,其对目的地的依恋情感在时间维度上,主要表现为以记忆为载体、以旅游频次为连接符的特征。目的地依恋作为一种复杂的心理结构,其记忆表征具有时间演化的动态性。但以往研究倾向于将其视为静态结构,缺乏对目的地依恋情感记忆变化的复杂心理结构进行剖析。旅游情景下旅游者对目的地的依恋情感迁移机制有待全面探讨。本文采用同一样本的纵向研究方法,实现了对目的地依恋记忆连续性变化的监测,丰富了时间框架下,对目的地依恋动态表征的理论支持。该研究有助于增进人们对游客在没有长期不间断互动的情况下(区别于居民)与旅游目的地发展粘合机制的理解。

研究发现,随着旅游频次的增加和依恋情感的深化,游客对目的地依恋情感记忆的关注重点会从物理特征向社会关系和情感认同转移,这表现出与社区依恋相似的特征。结合目的地依恋的二维度分析发现,目的地依恋记忆倾向从地方依赖维度向地方认同维度过渡。原因可能在于,初游者因更易受拉动(外部,认知)因素激励,而对目的地某一物质资源产生功能性依恋,而重游者却受推动(内部,情感)因素驱动,更愿意主动参与到目的地的社交活动中,寻求形成价值认同,从而产生情感性依恋。借鉴Iso-Ahola的研究,目的地依恋记忆的变化可以概括为是一个从“远离某物”向“主动靠近”的过程。在某种程度上,这也与Fakeye和Crompton的论点是一致的,即初访者主要受他们对目的地的想象理解的影响,因此更多地关注认知属性,而重游客往往会受到目的地依恋情感的影响,更注重心理意义,而初游者形成的功能性依赖是激活重游者更高层次依恋关系的关键。该研究也是对目的地依恋内部运行机制“黑箱”的另一种重要补充。

4.3 管理启示

本研究通过区分不同旅游经历下游客细分市场对目的地的依恋的差异性,为目的地精准营销指明了方向。对于初游者而言,多途径的旅游宣传是培育游客目的地依恋的第一步,“文旅融合”发展战略是满足低频重游者对目的地社会文化知识探究的重要途径,而塑造地方氛围、强化游客的地方认同感能够在更高层次契合高频重游者的目的地依恋记忆特征。而在旅游景观组合推广的过程中,除优先特色核心景观的强强联合外,也需要注重不同权力节点,如核心节点对边缘节点的联动,以及不同景观类型间的组合投射,如自然景观和人文景观的搭配,并强化旅游活动等具身实践的融入。通过培育主题明确的专项旅游形式,提高局部小社团旅游景观群的包容性,以此来满足不同旅游细分市场下差异化旅游诉求。

4.4 局限与展望

然而,作为一项探索性研究,本研究仍不可避免存在以下缺陷。第一,样本量较少,仅为87人,时间跨度短,仅5年,低频重游和高频重游的区分界线仅有以旅游两次和旅游3次为象征性代表。这在一定程度上影响了数据的丰度,后期可考虑与实地的长线跟踪调查相结合,延长时间轴,扩大样本量,设计科学的细分变量,从而在对研究结果进行多方印证的同时,更精准把控目的地依恋动态表征的规律。第二,由于网络文本数据的被动性,虽明确选取了因有依恋回忆而产生重游意愿的游记,但由于游客重游动机的复杂性,无法明确量化因依恋情感而重游的成分比例,即无法完全保证所有样本均百分百满足依恋情感驱动是重游核心关键性主因的条件。而且由于海南目的地的特殊性,也可能会模糊候鸟型重游客和大众型依恋游客的界线。在未来研究中可选择主动性访谈的方式,针对性搜集依恋型游客样本,对研究结果进行补充。