美国硅谷城镇群的发展经验与挑战及对中国创新城市建设的启示

石忆邵,毛昱昕,郑建文

(同济大学测绘与地理信息学院,上海 200092)

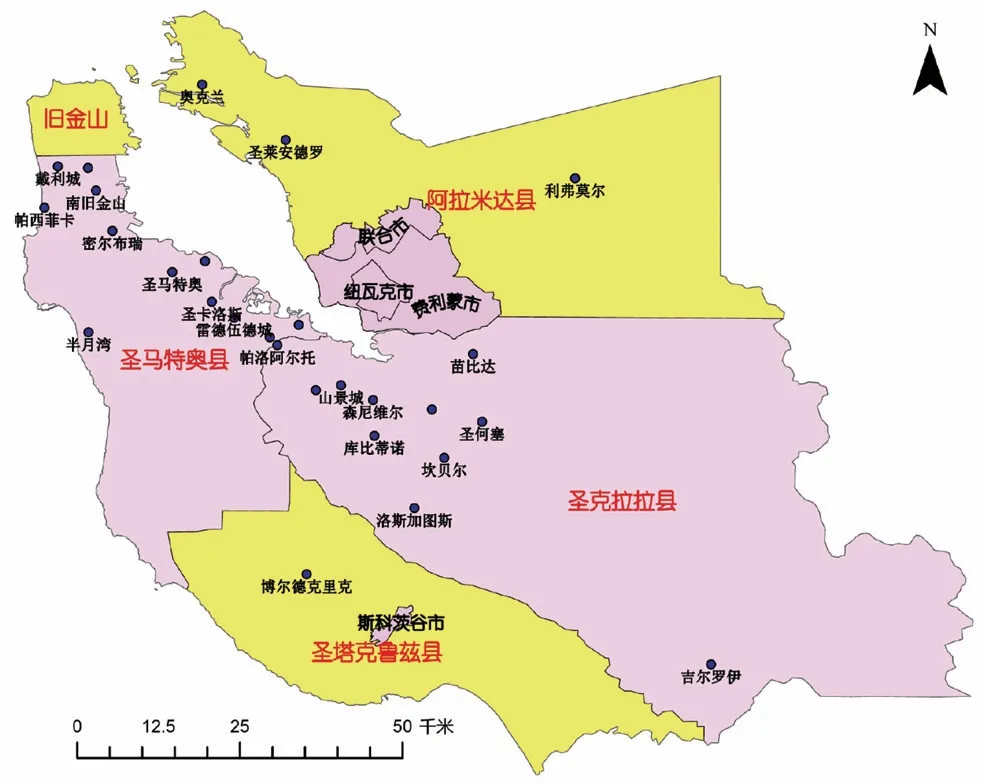

硅谷位于美国西部加利福尼亚州太平洋沿岸的中部、旧金山湾区的南部,其地理边界包括圣克拉拉县和圣马特奥县的全部,以及阿拉米达县的费利蒙市、纽瓦克市、联合市和圣塔克鲁兹县的斯科茨谷市(图1)。硅谷地区的陆地面积为1854平方英里(约合4801.84平方千米),占加州陆地面积的1.19%;2020年总人口约为310万人,占加州总人口的7.8%;拥有就业岗位约155.17万个,占加州总就业岗位的9.8%[1]。硅谷地区风和日丽,阳光充沛,气候怡人,环境宜居,大小城市众多且连成一片,实际上是一个由众多中小城镇构成的城镇群区域。作为具有全球影响力的科技创新中心之一,硅谷聚集了16600多家高科技公司,拥有百万名以上的各类科技人才,形成了微电子、信息技术、新能源、生物医学等四大主导产业集群。

图1 硅谷的地理边界Fig.1 The geographical boundaries of Silicon Valley

近20年来,有关硅谷的论作风起云涌,研究重点集中于下列几个方面:(1)硅谷知名科学家、企业家、投资家的创业历程、个性素质与技术策略,以及他们的研究成果、产品和投资对科技文明进程产生的影响效应[2-8];(2)硅谷生态圈的形成机理与创新法则,包括依靠各种资源(人才、资金、创意等)不断创新技术与商业模式,以及对科技成果转化难点和失败原因的分析[9-13];(3)硅谷模式及其比较分析,包括硅谷模式与曼哈顿模式、西雅图模式、班加罗尔模式、台湾新竹模式、深圳模式、中关村模式、张江模式的比较分析等[14-20];(4)硅谷的成功经验、面临的挑战及其启示研究,包括智力资本、风险投资、晴暖气候、移民流入、创业文化等成功秘密。然而,需要指出的是,城市和区域发展的历史经验表明:一个城市或区域崛起及成熟之后,大多会带来交通拥堵、超高房价(高成本的城市生活)、更多的不平等之类的共性问题。美国硅谷城镇群这样的创新型区域,也同样存在生活成本居高不下、交通拥堵加剧、区域内部收入不平等现象扩大等风险[21-29]。遗憾的是,现有的研究大多着眼于对数据进行简单的对比分析,对硅谷进行定量研究及趋势研判的成果较少。因此,本文旨在总结硅谷城镇群发展的经验,分析面临的传统挑战与新挑战,进一步深化对硅谷的认知,为我国科技新城的高质量发展提供参考。

1 硅谷城镇群发展的成功经验

1.1 全球领先且持续创新的主导产业体系,支撑硅谷高端产业集聚区的崛起

实践经验表明:主导产业的兴衰决定着城市和区域发展的成败。在经济全球化和持续的创新驱动下,硅谷形成了一种具有较强活力和竞争力的技术多元化经济结构。近百年来,硅谷地区的主导产业演替轨迹如下:园艺经济(蔬菜、水果等)(1950年代以前),国防军工产业(无线电)(1950年代),半导体产业(集成电路)(1960年代),个人计算机产业(1970年代),软件产业(1980年代),因特网产业(1990年代),绿色环保产业(移动通讯、生物技术、清洁技术)(21世纪头十年)。近年来,人工智能、无人机、无人驾驶、工业机器人等正成为硅谷新的投资热点。目前硅谷的主导产业集群主要有:(1)计算机和通信硬件生产;(2)生命医学;(3)网络开发和软件服务;(4)医疗保健服务;(5)技术服务和商务服务;(6)网络和信息服务;(7)综合艺术和教育服务。特别是硅谷以硬件、软件和网络开发为主的信息技术与生物科技的全球领先优势,不仅支撑其高端产业集聚区的持续发展,而且创新了高新技术产业的发展模式,推动该区域率先迈入知识经济时代。

1.2 高技能人才与风投资本相结合,驱动硅谷由产业园区转型为技术导向型的超级明星城市

硅谷通过高技能人才等各种创新资源和要素的集聚、流动与积累,不仅创造了大量高质量就业岗位,优化了区域产业结构与就业结构,而且持续改善了区域土地利用结构与空间结构,提升了硅谷的品质与价值,驱动硅谷高质量发展与升级。至2020年,硅谷地区共有技术职位从业人员1485269人,其中:一级技术职位371317人,二级技术职位623813人,两者合计约占67%[1]。

硅谷的崛起为该区域带来了大量的高质量就业岗位。知识经济、高技能劳动力集聚与风投资本相结合,形成了强大的向心力,推动经济活动向硅谷地区集聚,使其成为知识经济的中心。伴随高速公路、快速公路、通勤火车、捷运系统、机场、港口等综合交通体系的建设和完善,进一步密切了区域内外的联系与合作,驱动硅谷逐步向外扩展,进而融合成为一个极具竞争力的中小城镇群区域。

1.3 柔性的规划管控机制,助力硅谷城市功能转型和土地复合利用

硅谷作为“资本驱动型区域”,是一种企业引导的全社会自主创新模式,它主要是在市场竞合关系中形成与演进的。当然,也有政府规划和政策因素的影响与作用。同时,硅谷作为一个跨行政区域的城镇群,不同县、市的土地利用分类标准存在一定差异。硅谷地区的土地用途分类具有下列三个主要特点:

(1)共性与个性兼备,彰显出研究园区的用地特色。以地处硅谷核心区域的帕洛阿尔托市为例,其主要用地类型划分为:①居住用地;②商业用地;③轻工业用地;④研发办公园区用地;⑤公园、开放空间用地;⑥学校用地;⑦主要机构设施用地;⑧共有保护用地;⑨混合用地;⑩商业旅馆复合用地[29]。其中:研发办公园区用地,大学的学术保留和开放空间、校园教育设施等是极具硅谷地域特色的用地类型。而且,将混合用地、商业旅馆复合用地等类型单列出来,突出用地的复合性。

(2)刚性与弹性结合,预留创新产业用地空间。一是刚性与弹性相结合的区划方法。硅谷采用刚性的“规划基底区”与弹性的“混合叠加区”相结合的方式,对土地利用进行分区管控。其中:前者包括乡村基底区、城市居住基底区、商业与工业基底区、特殊用途基底区,强调土地全覆盖;后者仅覆盖特定区域,突出产业导向的柔性设置和定期调整[29]。二是预留创新产业用地空间。各地方政府通过设置若干弹性分区,为功能复合及新功能的诞生预留后备空间。

(3)复合与兼容并举,凸显“产、学、研”多功能融合。土地复合利用是指在土地开发利用活动中所形成的多种土地用途的结构共存与功能融合的用地模式[30-31]。硅谷根据该区域的特殊情况,还设置了特殊基底区,单独进行规划管控。如斯坦福大学位于圣克拉拉县管辖范围内的大部分区域被划分为一般用途区、开放空间与野外考察区。其中:一般用途区可根据需求设置教育、研发办公、公共设施等兼容性用地;开放空间与野外考察区主要为大学科研提供户外场地[29]。

2 硅谷城镇群面临的主要挑战

2.1 生活成本居高不下

首先,硅谷的住房租金虽然低于旧金山,但一直远高于加州和美国的平均水平。2019年,硅谷公寓的月租金中值为3028美元,单户住宅(或公寓/合作公寓)的月租金中值为3795美元;旧金山分别为3626美元和4536美元,而加州分别只有2350美元和2791美元,美国平均只有1661美元和1686美元[1]。在2019年租房的所有硅谷家庭中,有近一半的家庭负担着沉重的住房成本。

其次,硅谷的房价与房价收入比也高。近年来,硅谷的房价持续攀升,使得越来越多的初次购房者难以入市。2017年硅谷的房屋售价中位数为96.8万美元,低于同期旧金山的120万美元,但高于加州的45.4万美元和美国的21.2万美元。2018年硅谷房屋平均售价为118万美元,同比上涨21%;加州房屋平均售价只有48.5万美元。与加州和美国的整体状况相比,硅谷的房价收入比相对偏高,2017年为7.4,2018年达到8.4;而加州相应为5.8和6.0,美国分别仅为3.2和3.3(表1)。高昂的住房成本增加了家庭的平均规模,促进硅谷几代同堂家庭的崛起。约24%的硅谷居民生活在多代同堂的家庭中,约35%的硅谷年轻人(18-34岁)与他们的父母同住。

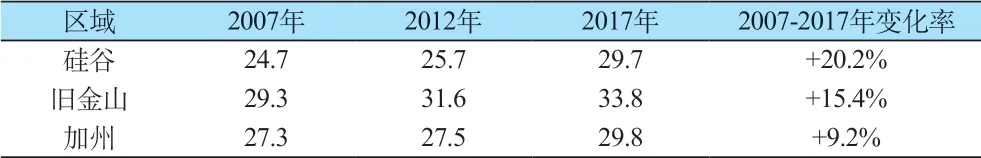

表1 美国部分典型区域的房价及房价收入比比较Table 1 House prices and price-to-income ratios in some typical areas of the United States

再次,在硅谷,照顾孩子的费用高出加州1.2-1.3倍。2012-2016年间,硅谷5岁以下儿童的护理成本增加了23%-31%;2016年,硅谷有执照的儿童看护机构的平均儿童看护费用为婴儿每年近2万美元,学龄前儿童每年近1.4万美元;2019年分别增加至2.2万美元和1.6万美元。

2.2 交通拥堵现象加剧

首先,从平均通勤时间来看。2017年硅谷地区平均上下班时间达到59.4分钟,接近加州平均值59.6分钟,但低于旧金山平均值67.6分钟。2007-2017年间,硅谷地区平均上下班时间增加20%,增幅高于旧金山和加州(表2)。通勤时间的增加,表明人们的居住地距离工作场所越来越远,或交通拥堵时间延长。据统计,2017年硅谷地区6.5%的本地员工(约9.5万人)每天上下班要花费3个多小时。2014-2018年硅谷地区的平均交通成本上涨了4%,旧金山增长了9%,而同期加州的平均交通成本则下降了12%。

表2 美国部分典型区域平均上班时间变化(单位:分钟)Table 2 Change in average time spent at work in some typical regions of the US (Unit:Minutes)

其次,从跨县通勤来看。2006-2016年间,从圣克拉拉县到旧金山的通勤者的数量增加了87.4%,反向通勤者的数量增加了79.3%。自2006年以来,从阿拉米达县进入旧金山的通勤者人数增加了44317人,增长率为62.7%(表3)。

再次,从堵车时数来看。2006-2016年间,硅谷每天因交通拥塞而延误的车辆时数增加了一倍多,由32000小时增加至66000小时(图2)。

2.3 区域内部的收入不平等现象仍在扩大

尽管硅谷已持续成为一个高收入和低贫困率的地区,但区域内部的收入不平等现象仍在扩大,尤其是不同种族、性别、技术层次、受教育程度、收入最高和最低的职业类别之间的差距仍然很大。2016年,硅谷白人居民的人均收入是拉美裔或拉丁裔居民的3倍;最高和最低受教育程度之间收入中位数的差异是4.4倍;拥有本科或本科以上学历的男性劳动力的平均年收入(144700美元)要比同等学历的女性劳动力的平均年收入(97300美元)高出49%。2018年,管理、商业、科学和艺术类职业的从业人员的中位数工资(108070美元)是服务类职业的从业人员的中位数工资(31689美元)的3.4倍;一级技术职位人员的中位数工资(114000美元)是三级技术职位人员的中位数工资(27100美元)的4.2倍。

表3 硅谷地区跨县通勤者的数量及变化(2006-2016年)Table 3 Number and change of intercounty commuters in Silicon Valley(2006-2016)

图2 2006-2016年硅谷每天因交通挤塞而延误的车辆时数Fig.2 The number of hours of traffic delayed per day in Silicon Valley due to congestion, 2006-2016

2.4 产城发展的融合程度有待提高

产城融合发展是指产业、城镇、企业和人四者之间依靠土地和交通等基本要素而形成的相互作用的区域创新网络系统[32]。限于数据的可得性,本文从公交站点附近新批准的住宅单元、驱车里程等方面来分析硅谷地区的产城融合状况。

近年来,硅谷地区居住空间开发具有下列特点:①将经济增长导向已开发的地区,地方政府通过对现有的社区进行再投资与更新改造,增加公共交通站点的使用率。②保护城市附近的开放空间与邻近农村社区的特色,减少汽车行驶里程和温室气体的排放,提高能源利用效率。③积极推广TOD开发模式,提升公交站点的土地混合利用程度。在靠近火车站和主要公交站点的地方,集中进行新的商业和住宅开发,创建由公共交通站点连接的紧凑的、可步行的、混合利用的社区。④创建多功能社区,为员工提供开车之外的多种替代性选择,增加其进入工作场所的机会。这些举措的综合实施,有助于改进硅谷地区的产城融合发展状况。然而,总体来看,硅谷地区产城发展的融合程度尚有待进一步提高。

首先,从公交站点附近新建住宅和非住宅来看。2016-2017财政年度,硅谷地区公共交通站点附近新批准的住宅单元数量达7000多个,较上年同期减少了4200个,下降了37%,但其中公共交通站点附近新获批的住宅单元比例却上升到了77%(图3)。同期硅谷地区新获批的非住宅开发项目总计达1230万平方英尺(合114.27公顷),其中43%位于距离火车站或主要公交站点1/3英里(约536米)以内的地方(图4)。

图3 硅谷地区公交站点附近新批的住宅单元及其占比Fig.3 New residential units near bus stops in Silicon Valley and their proportions

图4 硅谷地区按距离公交站点远近划分的新批非居住开发量Fig.4 New approval of non-residential development in Silicon Valley by proximity to bus stops

其次,从居民驱车里程来看。居民开车的里程、通勤方式以及整体通勤行为的变化都会影响该地区道路的拥堵状况。由于长时间的通勤和交通延误而浪费的时间影响着居民的日常生活——占用他们的工作时间、参与社区活动的时间、与家人和朋友相处的时间。统计结果显示:2012-2016年间,硅谷地区居民的平均驱车里程数已经呈现下降态势。到2016年,每个硅谷居民的平均驱车里程数已降至7689英里/年(约12374千米/年)或约每人每天21英里(约33.8千米)。另外,由表4可知:近3/4的硅谷从业人员是开车上班的。2006-2016年间,独自开车的从业人员比例有所下降;乘坐公共交通上班的人数增加了3.1万人,约增长了54%。

表4 硅谷地区从业人员的通勤方式及其变化(单位:%)Table 4 Commuting patterns of employees in Silicon Valley and their changes (Unit: %)

上述分析结果表明:硅谷地区的职住分离现象虽然比较突出,但至少已经取得了可喜的进展。不过,在位于硅谷核心区的帕洛阿尔托市及其周边地区,虽然科技产业发展较快,但却缺少住房存量。低矮的独户住宅占主导地位,而小型公寓尤为匮乏。加之该市的领导层一直将关注的焦点放在限制就业增长率上,而不是放在建造更多的住房上,从而导致独户住宅的租金过快上涨,加重了家庭住房支出的压力。

2.5 新冠疫情逆转了硅谷良好的增长态势

(1)优质技术职位的减幅较大

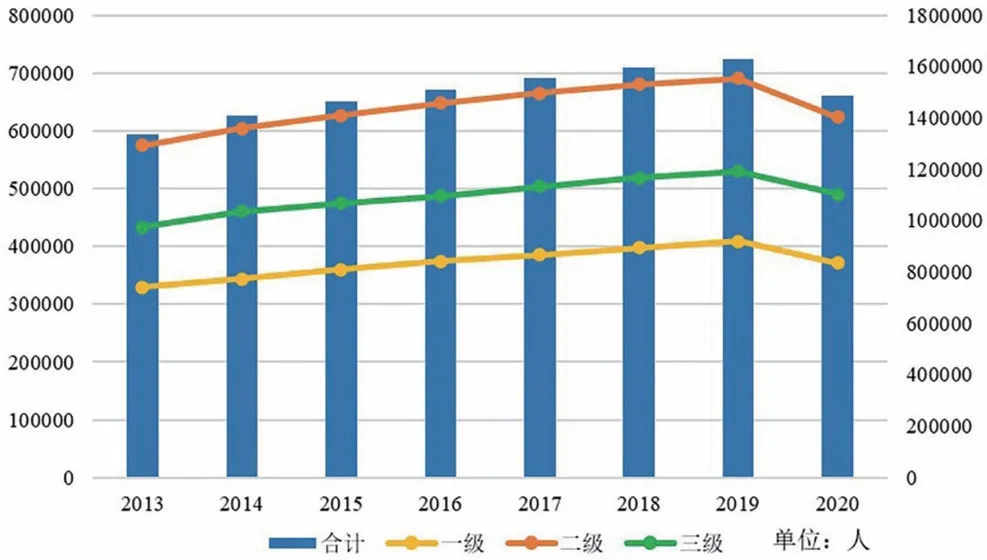

由表5和图5可知:2013-2019年,硅谷地区的各级技术职位均呈现协调增长态势。但2019年新冠疫情爆发之后,这种良好的增长态势开始发生逆转,三类技术职位的人数均有所缩减,但相对而言,一级和二级优质技术职位的净减幅度较大,共减少105395人,约占总减少职位的72.6%。需要注意的是,优质就业岗位的丧失有可能削弱中产阶级持续保持增长的基础,也不利于硅谷城镇群地区的持续健康发展。

表5 硅谷地区技术职位从业人员的技术分级及变化情况(单位:人)Table 5 Technical classification and change of technical personnel in Silicon Valley (Unit: Person)

图5 2013-2020年硅谷地区的就业职位分级Fig.5 Employment Job classifications for the Silicon Valley, 2013-2020

(2)主要经济社会产出效益指标由升转降

经济增长的核心在于生产率的变化,在于人均产出和地均产出的多少[33]。由表6可见:2013-2019年,硅谷的人均GDP、地均GDP、地均就业人数等主要经济社会产出效益指标持续增长,但2020年均趋于减少,表明新冠疫情对劳动生产率和土地产出率都产生了不利影响。如果这种现象继续下去,将对硅谷地区的人才和资本吸引力、科技创新能力及经济竞争力造成一定的负面影响。

人均专利产出呈现出明显的波动变化态势,表明专利产出与生产率的增长、就业的增长并无直接联系,可能更多地受到创业条件和环境、风投资本等因素的影响。而且,专利是可以流动的,它能够在其他地方而不一定在当地实现转化。

表6 硅谷地区的经济社会发展指标Table 6 The economic and social development indicators in the Silicon Valley

(3)对就业多样化程度的影响

区域专业化和多样化是现代经济发展中普遍存在的现象,作为规模经济的两种形式,两者既相互依存而不可分割,又在不同的发展阶段呈现出有主有次的互动演进特征[34-35]。硅谷地区的就业可分为社区基础设施和服务、创新及信息产品和服务、商业基础设施和服务、其他制造业四大类。本文运用赫芬达尔(Herfindhl)多样化指数来定量测度硅谷地区的就业多样化程度。该指数为赫芬达尔指数的倒数,是衡量绝对多样化程度的重要指标,其计算公式为:

式中:HDI为就业多样化指数,Sk为行业k的就业人数占总就业人数的比例;1≤HDI≤n。其最小值为1,代表区域完全专业化于某一个行业;其值越大,说明区域就业多样化程度越高;若所有行业均衡发展,则HDI值为n[36]。由于2013年以前硅谷的就业行业分类相对较粗,2013年开始硅谷的就业行业分类才相对细化且统一,故这里主要计算和分析2013年以来的数据。

计算结果显示:2013-2020年间,硅谷地区的社区基础设施和服务、创新与信息产品及服务、其他制造业等行业的多样化指数总体上趋于减小,只有商业基础设施与服务行业的多样化指数趋于上升(表7)。若拿2020年与2019年比较,多样化指数略微上升的是商业基础设施与服务、创新与信息产品及服务,多样化指数有所下降的是社区基础设施和服务、其他制造业。从就业多样化的视角来看,表明前两大类行业(主要是高新技术制造业和知识密集型服务业)受新冠疫情的影响较小,后两大类行业(主要是传统制造业和社区公共服务业)受新冠疫情的影响较大。

表7 硅谷地区历年就业多样化指数Table 7 Employment diversity index in Silicon Valley (2013-2020)

3 对中国创新城市建设的若干启示

3.1 创新城市的发展目标及其功能定位不能过于片面化

硅谷作为一种“资本驱动和企业主导”的自主创新型区域,尽管也有政府规划和政策因素的影响与作用,但它主要是在市场竞合关系中形成与演进的,其发展难免带有市场功利性和产业主导性的典型特征。对于一个创新型城市而言,其发展目标应当强调综合性:既要培植具有竞争力的经济,又要塑造可持续发展的环境,还要追求高品质的生活。产业及其产业集群发展的目标除了追求经济利益和解决就业问题之外,还有一个重要的作用就是对城市化发展的区位贡献,这一点往往容易被人们所漠视。硅谷地区发展的最大失误正在于此。由于在区域功能定位上没有适时将硅谷产业园区转型为创新型城区,才导致了“居住功能的开发滞后于产业功能的升级,生活空间的提质滞后于生产空间的增效,社会公共服务设施的配套滞后于城市基础设施的一体化建设”的产城发展失调困境。我国创新型城市的规划和建设应当认真吸取这一教训,注重发展目标的多元化与功能定位的综合性,着力推进产业园区向产、城、人融合发展的科技新城区转型,坚持实施产业、交通、环境、居住一体化开发策略,通过合理的交通规划,将人口与就业、服务、娱乐、日常生活及社区发展联系起来。

3.2 促进金融资本、产业资本、土地资本与社交资本的有机融合

创新文化、人才和风险资本是硅谷发展的三大核心资源。文化是区域发展的精神内核,它为企业、大学、科研机构等组织不断注入创新基因。出类拔萃的人才资源是硅谷发展的关键力量,除了斯坦福大学、加州大学伯克利分校、加州理工学院等本地著名高校培育的人才外,硅谷还有从全球各地涌入的高科技人才,尤其是大量的高素质移民。风险投资是保证研发项目顺利进行及扩大生产规模、获取产品盈利的基础条件。这些金融资本、产业资本与土地资本有机结合,大大提升了硅谷的经济价值、土地价值和文化价值。

然而,值得注意的是,当硅谷崛起并成功之后,社会不平等和社会分化问题亦相伴而至,并有可能导致不同人群间关系日趋紧张。已有研究表明:进入富足社会,人际关系对生活满意度的影响要高于收入因素,良好的人际关系是衡量幸福的重要基础[37]。城市不应仅被视为创造财富的引擎,还要成为不断提升人类幸福感的策源地。使人与人之间保持密切联系的社会交往和互动网络的“社交资本”,已成为评价人们幸福感的重要因素之一。社交资本匮乏的地方还会对人们的心理健康造成极其严重的负面影响。因此,预防创新型城市的社会不平等和社会分化风险,要求协同推进金融资本、产业资本、土地资本与社交资本的有机融合发展。

3.3 注重推动创业平台 人才平台向区域创新系统平台转型

硅谷模式的显著特点是以大学或科研机构为中心,科研与生产相结合,科研成果迅速转化为生产力或商品,形成高技术综合体。特别是大学与产业园区的协同互动,以及资本、信息、知识的流动,成功搭建起了创业平台和人才平台,共同推动“硅谷”完成了向以科技创新和知识创造为特征的创新型社会的转型与升级。在数字经济时代,城市经济即是平台经济。未来应以构建区域创新系统平台为重点,集聚企业、科研机构、市场中介组织、行业组织、地方政府以及有关个人等创新主体,通过相互之间多渠道、多方式、多层面的长期交流与合作,形成持续创新且相对稳定的分工协作网络。