牦牛炭疽病的预防及处理对策

白 央

(西藏阿里地区普兰县巴嘎乡人民政府,西藏普兰 859500)

牦牛炭疽病在我国属于二类传染病,不仅对牦牛的生长构成了威胁,对人类健康也有一定的影响。牦牛炭疽病如果大规模蔓延,对于牦牛养殖来说,危害是十分严重的。因此,需要加强对牦牛炭疽病治疗及处理对策的研究,以防止牦牛炭疽病的传染和扩散[1]。

1 流行特点

炭疽病以炭疽芽孢为主要致病菌。炭疽芽孢有很强的存活性,如果随意丢弃病死牦牛或者没有对其分泌物和排泄物进行彻底消毒,都会让该芽孢轻易扩散到自然环境中,一旦污染空气,就会出现持久的疫源地,对本地区牦牛养殖业的健康发展造成严重威胁[2]。牦牛炭疽病的传染源常为带病牦牛,在病死牦牛血液、内脏器官和排泄物中均可检出炭疽杆菌,可经皮肤创口、昆虫叮咬以及呼吸道等方式传染。

流行病学特点:(1)夏季高发,因为夏季吸血昆虫很多,且降雨较多,气候湿润。(2)多零星散发:常年规范接种的养殖场,会强制为牦牛接种无毒炭疽芽孢疫苗,因此即使发生牦牛炭疽病,也是零星散发。除了这两个特点,牦牛炭疽病的传染性极强,感染到发病的时间很短,很难彻底根治。此前有报道称,感染了炭疽病的牦牛养殖场在后续较长时间内都呈现感染态势,短时间内无法根除。

2 病因分析

(1)在牦牛养殖中,大部分养殖户文化水平不高,对炭疽病的认识不深,缺乏疾病防控意识,加上养殖区域交通不便,信息交流不畅,导致牦牛群体中病原体的出现和传播率增加。

(2)牦牛养殖环境以放牧为主,增加了疾病防控和管理的难度,防控质量也无法得到有效提升。

(3)养殖人员不重视牦牛的免疫接种程序,导致牦牛的抗病能力不断降低,牦牛炭疽病频繁发生。

(4)长期以来,在防控牦牛炭疽病中,经费短缺是一直存在的问题。大部分地区每年用于防控炭疽病的经费只能免费发放炭疽疫苗,加之防疫站缺少兽医、兽医工作量大且待遇较差等,都会降低防疫工作人员的工作积极性,从而造成牦牛炭疽病高发。

3 临床症状

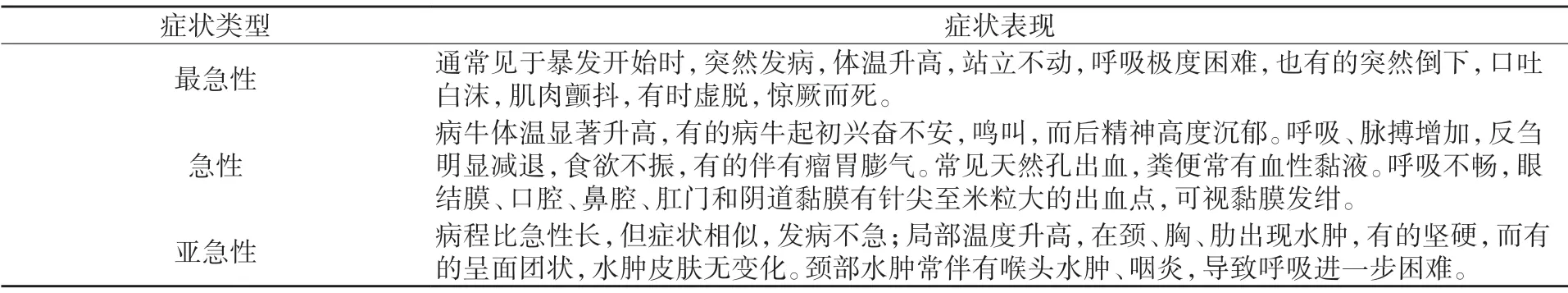

牦牛炭疽病根据病程分为亚急性、急性和最急性。亚急性病牛症状轻微,仅表现为食欲减退和体温升高,在颈、胸的位置出现炎性水肿,初期有热痛,后期转变为无热无痛,最后中心部位发生坏死。急性病牛体温可升高至40℃,食欲废绝,精神萎靡,初期便秘,随着病情进展表现为腹泻,便中带血。怀孕的病牛多数流产。病牛在瀕死期,体温迅速下降,极度呼吸困难而窒息死亡,病程仅为1~2d。最急性病牛常突然发病,倒地不起,极度呼吸困难,在瀕死期,鼻腔流出血样泡沫,肛门流凝固不全的血液,最终昏迷而死亡。病程非常短,为数分钟至数小时[3]。不同类型牦牛炭疽病的症状表现见表1。

表1 不同类型牦牛炭疽病的症状表现

4 病理剖检

天然孔流出暗红色凝固不全的血液,全身浆膜、肌间等处有黄色胶冻样浸润及出血点。剖检可见脾脏体积显著增大,质软易破。脾髓切开后,可见暗红色切面,无法清晰辨别脾小体。全身淋巴结肿大,切面呈黑红色。消化道黏膜有出血性坏死性炎症变化。

5 鉴别诊断

牦牛炭疽病具有发病急、死亡快的特征,加上疑似炭疽病例禁止剖检,所以诊断难度较大。结合流行病学特征,如牦牛出现原因未明的猝死,死后天然孔出血,应高度怀疑为炭疽。同时需要了解发病地区炭疽流行史和预防接种情况,为诊断提供依据,与巴氏杆菌病进行鉴别。炭疽病的特征为:病变组织涂片细菌检查可见炭疽杆菌,血液发黑,七窍流血,血液凝固不全。炭疽与巴氏杆菌相似点为颈部都会出现肿胀,但巴氏杆菌感染时无脾肿大,且不会出现血液凝固不全的情况[4]。

6 预防措施

6.1 普及牦牛炭疽病的危害

通过各种形式的宣传,让大众认识到牦牛炭疽病的危害,提高对牦牛炭疽病的防控意识,确保可以在第一时间发现牦牛炭疽病;邀请相关防控人员对养殖人员的工作进行现场指导,不断提升养殖人员在牦牛炭疽病方面的防控意识;各级有关防控部门加大资金投入,组建防疫人员队伍,及时引进最新的防疫检测设备,保证防疫质量。

6.2 定期接种防疫疫苗

建立完善、健全的免疫接种系统,在为健康牛接种炭疽病防疫疫苗时,需要严格遵守免疫接种程序。如果牦牛是新进入牛圈的,首先需要进行隔离检查,检测抗体水平,确定符合标准后才能放入牛群。一般情况下,种公母牦牛的身体条件是否良好,直接决定了全部牛群是否可以避免感染炭疽病。所以牛圈内的种公母牦牛在条件许可的情况下尽量“自养自繁”,这对降低牛圈内牦牛炭疽病发生率有很大的作用。当养殖场发生牦牛炭疽病后,工作人员需要抽取牛圈全部牦牛血液进行化验,尽量在短时间内完成全部化验,化验的目的在于检验血液中炭疽杆菌的含量,检测牛群中炭疽病抗体水平[5]。

在选择疫苗时,以无毒炭疽芽孢苗为主。一头成年公牦牛的接种标准为1ml,母牦牛和幼崽的接种剂量可以适当减少。如果牛圈中已经出现炭疽病,需要及时为病牛注射炭疽血清,成年牦牛的血清注射量为150-250ml,注射方式为静脉注射。在完成注射后的2周内,需要监测病牛的体温变化,如果体温变化较大,需要再次注射血清,也可以选择注射青霉素。在疫苗接种前需要了解当地牦牛的炭疽病调查报告,获得当地相关部门的免疫证明后再运输接种。如果疫苗来历不明,禁止接种、乱接种。

6.3 优化饲养环境

通过优化牦牛的饲养环境,可以在一定程度上有效防治牦牛炭疽病。在饲养牦牛时,需要保证牛圈内的空气清新流通,降低特殊气体残留在牛圈的气体密度。为了保证良好的通风性,需要控制牦牛的养殖密度,避免密度过大导致牛圈内温度过高。一般一个常规牛圈牦牛的养殖数量最多不超过10头,最少不少于6头,具体的养殖数量需要根据实际饲养环境确定。要控制好牛圈内的温湿度,根据季节变化采取有效降温散热或者避寒保温的措施。因为牛圈内过度潮湿会导致细菌滋生,所以需要尽可能保持地面干燥。此外,高营养标准的饲料是提升牦牛对炭疽病抵抗能力的关键。因此需要供给优质饲料,严禁喂食劣质和霉变的饲料。牦牛在不同成长时期有不同的营养需求,所以需要配备不同比例的饲料进行饲养。牛群之间尽量避免混群,以免因牛群转栏而出现牛群应激情况。及时进行清理粪便,保持牛圈卫生[6]。

6.4 做好病死牦牛的处理

牦牛炭疽病有很强的传染性,所以当地方防疫部门发现牦牛疑似炭疽病例时,要快速赶到现场调查疾病情况[7]。注意及时隔离患病区域,禁止外来车辆和人员进入牛圈内部,养殖场内部人员也要注意避免频繁进入牛圈。对于必须要频繁进入牛圈的饲养员和防疫人员需要做好相关登记。在养殖场设置排污池和消毒池等,每个牛圈在出入口都要配备符合国家规定的消毒设施,进出牛圈都要严格进行消毒。因为感染炭疽病发生死亡的牦牛,或者确认即使治疗也不能有效救治的病牛,要尽早宰杀处理,以免疫情发生扩散[8~10]。处理这些死亡病牛时,需要建立专门的焚化厂进行焚化,焚化后要深埋并在表面洒石灰粉。在建立焚化厂时,注意要与饲养场拉开一定的距离,以免不慎造成二次感染。

7 治疗方法

一旦发现患病牦牛,养殖户应该第一时间实施抗炭疽血清治疗,在有效缓解病情的同时,减少对其他牦牛健康的影响。准备100~300ml血清,根据患病牦牛的身体情况合理选择皮下注射或者静脉注射,一次性注射,如果体温未能下降,在12~24h之内可以再进行一次注射。养殖户还可以使用青霉素水剂治疗,4000~8000IU/kg肌肉注射,每日2~3次。要想获得更理想的治疗效果,这两种治疗方法可以配合应用,达到增强药效,提高治疗效果的目的。此外,磺胺类药物也可用于牦牛炭疽病的治疗,80~100ml的磺胺噻唑钠溶液静脉注射,每日2次,体温下降以后再持续用药1~2d。

8 小结

牦牛炭疽病一旦出现,就会让发病区域成为永久性疫源地。因为牦牛炭疽病属于人畜共患传染性疾病,在养殖牦牛时必须严格遵循“预防为主,及时改正”的原则,不断完善牦牛炭疽病的综合防控工作,在保证养殖户经济效益的基础上,为后续的养殖工作提供有价值的参考。