粮食安全视角下苜蓿饲草产业发展实证分析

朱寒冰,金 璟

(云南农业大学经济管理学院,云南 昆明 650500)

近年来, 粮食安全问题引起了世界各国及社会各界的广泛关注,并成为众多学者探讨的焦点。2022 年中央一号文件明确要求,全力抓好粮食生产和重要农产品供给, 牢牢守住我国的粮食安全底线[1]。 如今我国居民的膳食结构发生了重大变化,牛羊肉、禽蛋和奶制品等畜禽产品的持续增长导致饲料粮的占比逐年上升[2],饲料粮已成为粮食消费增长的主要需求。为了保障粮食安全,保证饲料粮供应和节约饲料用粮已迫在眉睫, 而发展饲草产业则是实现这一目标的重要路径。 我国学者针对饲草产业的研究偏向于全株青贮玉米和燕麦,对苜蓿的介绍往往一带而过。苜蓿号称牧草之王,蛋白质含量高、营养价值丰富,能够提高畜产品产出水平,节约饲料粮用量;还具有抗旱耐盐碱的特性和固氮作用,能够利用边际土地进行生产,同时改善土壤肥力, 促进农业生态系统良性循环和提高粮食产量,保障我国粮食安全[3]。 鉴于此,笔者分析苜蓿饲草产业发展对粮食安全的必要性,采用灰色关联法为饲草产业发展提供实证,并根据苜蓿产业现状提出建议对策。

1 粮食安全视角下发展苜蓿饲草产业的必要性

如表1 所示,2021 年我国累计进口粮食16 454 万t,同比增长18.1%。 其中,玉米进口量达到2 835 万t,同比增长152.2%,占粮食进口总量的17.2%;大豆进口9 651 万t,同比下降3.8%,占粮食进口总量的58.7%。 我国大规模进口玉米和大豆主要用于生产饲料粮, 满足畜牧业对植物蛋白的需求。当前,我国保障粮食安全的压力主要在饲料粮,促进粮食节约的重要潜力也在饲料粮,而减少饲料粮需求的一个重要方法就是增加饲草供应,减少牛羊养殖精饲料用量[4]。

表1 2016—2021 年我国玉米和大豆进口量 单位:万t

苜蓿作为优质饲草, 适度发展苜蓿饲草产业有利于保障我国粮食安全,原因如下:第一,在草食动物饲料中添加苜蓿可以减少精料的用量,苜蓿干草与精料的替代比例是2∶1~2.5∶1。 我国苜蓿干草单产约1 250 kg,玉米单产约421 kg,也就是说, 一亩苜蓿的产量不仅能够完全替代一亩粮食作物的产量,还能有所盈余。 第二,给奶牛喂食苜蓿可以提高牛奶产量,减少养牛数量,进而减少粮食消耗。 单产5 t 以上的产奶牛日粮中添加3 kg干苜蓿可以减少1.5 kg 精料的饲喂, 同时日增产1.5 kg 鲜奶[5], 假设全国640 万头奶牛均喂食苜蓿,那么产出数量相同的牛奶可以少蓄养64 万头奶牛,按照一头奶牛日均消耗7.5 kg 精料计算,可以减少175.20 万t 的粮食消耗。第三,苜蓿是豆科牧草,根瘤有固氮作用,能够疏松土壤,提高土壤中有机质含量,增加肥力。 目前,我国中低产田面积约占全国田地面积的2/3, 中低产田土壤板结、贫瘠,作物轮作倒茬困难。适度发展苜蓿轮作可以增加土壤团粒结构, 改善土质, 提高后续作物产量,促进农业生态系统良性循环。 第四,苜蓿具有抗旱耐盐碱的特性, 能够充分利用大量不适合种植粮食的边际土地进行生产, 产生一定的经济效益,例如荒漠地、盐碱地等。另外,种植苜蓿不容易改变耕地用途。在粮食供给充裕时,种植苜蓿不仅可以增强土壤肥力,落实藏粮于地,减少饲料粮进口,还可在粮食供给紧张时,苜蓿种植地可以迅速置换为农田,保障粮食安全。草田轮作能够提高农业综合生产能力,夯实我国农业基础。

综上所述, 发展苜蓿饲草产业有助于保障我国粮食安全。

2 发展饲草产业保障粮食安全的实证分析

随着经济快速增长,国民收入大幅度提升,营养导向型的食物需求取代了以往的温饱型, 肉禽蛋等畜产品的需求逐年递增, 推动着畜牧业规模和数量的发展,引发了饲料粮的大量消耗,给我国的粮食安全带来了巨大的压力[6]。 笔者采用灰色关联法分析饲料粮增量的影响因素, 寻求使饲料粮供需平衡的方法。

2.1 灰色关联法及其计算步骤

灰色系统是指既包含有已知信息, 又包含非确定信息的系统。 灰色关联法是灰色系统理论的重要组成部分, 是根据主次因素发展趋势的相似或相异程度,即“灰色关联度”,作为衡量因素间影响程度高低的一种方法。 主次因素之间发展趋势越相似、曲线越接近,关联度越高,次因素对主因素的影响程度越高。 灰色关联法对于数据的处理非常灵活,评价标准也不具唯一性。

计算步骤:

第一步:确定饲料粮的逐期增长量Z=Z(t)(t表示时间,下同)为参考序列(母序列),饲草种植面积的逐期增长量Y1=Y1(t)、主要畜产品的逐期增长量Y2=Y2(t)、一年生饲草种植面积的逐期增长量Y3=Y3(t)、 多年生饲草的逐期增长量Y4=Y4(t)和牧业总产值的逐期增长量Y5=Y5(t)为比较序列(子序列)。

式(3)中,min 为最小值,max 为最大值,ξ 是关联系数,ρ 为分辨系数,ρ 取值为(0,1)。 通常取ρ=0.5,ρ 取值越小, 关联系数之间的差异越大,区分能力越强。

第四步:结合关联度系数值,取关联度数集的平均值为母序列与子序列关联度,表达式为:

关联度ri 的取值在[0,1]之间,是衡量主次因素间影响程度的指标。 关联度越接近1,则该子序列对母序列的影响程度越高;反之,关联度越接近0,子序列对母序列的影响程度越低。

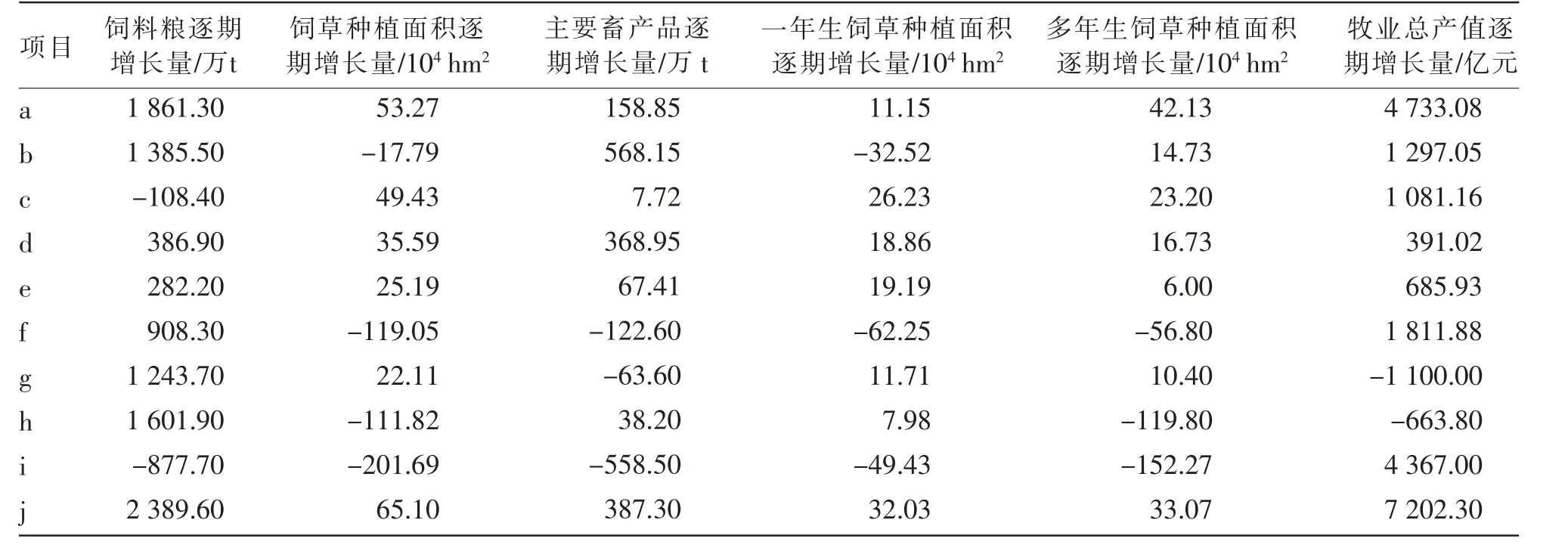

2.2 主次序列的数据

主次序列的数据来源于 《中国草业统计2019》、全国畜牧总站和国家统计局,为2011—2020 年的逐期增长量。 笔者采用饲料粮的逐期增长量为参考序列, 饲草种植面积的逐期增长量、主要畜产品的逐期增长量、一年生饲草种植面积的逐期增长量、 多年生饲草的逐期增长量和牧业总产值的逐期增长量为比较序列。 表2 中的字母a 代表2011 年相对于2010 年的增长量,字母b 代表2012 年相对于2011 年的增长量,以此类推,字母j 代表2020 年相对于2019 年的增长量。

表2 饲料粮逐期增长量与其影响因素

2.3 结果与分析

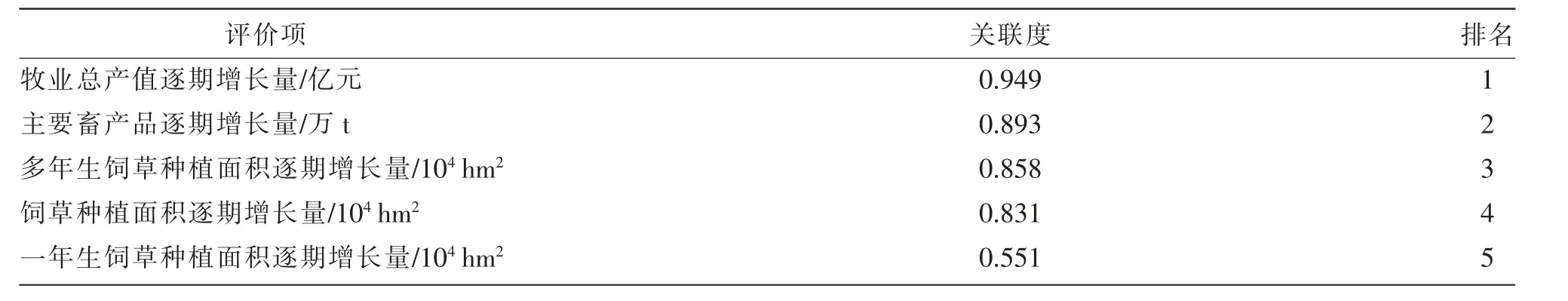

经由SPSS 19.0 统计学软件计算得到主次因素之间的关联度,按大小排序如表3 所示。牧业总产值增量和主要畜产品增量对饲料粮增量的影响程度均高于其他影响因素, 说明饲料粮与畜牧业具有较强的相关性, 畜牧业消费的增加导致了饲料粮需求的刚性增长。 我国畜牧业发展在较大程度上仍然依靠传统农业, 通过增加饲料粮的供给带动畜牧业发展, 以满足消费升级下不断增加的畜产品需求[7]。 饲草种植面积增量、多年生饲草种植面积增量对饲料粮增量的关联度均高于0.8,且多年生饲草种植面积增量对饲料粮增量的影响程度更高。苜蓿是多年生豆科牧草,发展苜蓿饲草产业可以缓解对饲料粮需求。

表3 参考序列与比较序列的关联度

目前,我国饲料粮仍然处于供小于求的状态,且伴随城市化进程带来的耕地、 水资源短缺和农村劳动力不足等问题, 饲料粮供应上升的空间有限。2015 年以来,粮改饲证明了发展饲草产业不仅能减少饲料粮用量, 还能提高牲畜的生产性能和产出效率[8]。 因此,按照以畜定产的原则发展苜蓿产业,将我国传统的“粮—经”种植方式转变为“粮—经—草”三元种植结构,同时改变我国传统的“精料+秸秆”的饲喂方式,增加饲草供应,减少饲料粮消耗,是实现饲料粮生产供求平衡的基本途径和有效保障我国粮食安全的重要 举 措[9]。

3 苜蓿饲草产业发展现状

3.1 种植面积及产能持续上升

“粮改饲”和“振兴奶业苜蓿行动”实施以来,我国进一步推动种养结构调整、 加强苜蓿草种繁育基地建设、大力发展苜蓿种植加工等,苜蓿的种植面积和产能都有了较大提高[10]。 据全国畜牧总站统计,2016—2020 年我国饲用苜蓿种植面积和产量总体呈上升趋势,2017 年由于政策补贴和自然灾害等原因导致苜蓿减产[11]。 2020 年我国饲用苜蓿种植面积增至54.7 万hm2,比2019 年增长了6.8%,比2018 年增长了26.2%。 苜蓿产能与苜蓿种植面积同步变化,2017—2020 年苜蓿产能持续增加,由355.65 万t 增至400 万t,增长了12.1%。我国苜蓿种植面积与产能的持续上升体现了苜蓿产业正在快速发展。

3.2 种植区域化生产

2015 年东北及内蒙古地区种植商品苜蓿13.6 万hm2,占全国的31.4%。 西北地区种植商品苜蓿26.2 万hm2,占全国的60.6%。这些地区的苜蓿种植面积占据全国的92%,形成了以甘肃河西走廊、宁夏河套灌区、内蒙古科尔沁草地和毛乌素沙区为主的优质苜蓿种植基地[11]。 这些地区牛羊养殖量大、气候干燥少雨,利于苜蓿饲草产业的发展。 在此过程中,不少农村合作社发展壮大为拟入规企业,与奶企、养殖企业进行产销对接,解决了买卖难的问题。 这些区域逐步形成了“草畜配套、农牧结合、种养循环”的现代农业新发展格局。

3.3 苜蓿干草质量不断提高

饲草是畜牧业发展的物质基础, 饲草的品质在提升畜产品品质和保障畜产品的质量安全方面起着至关重要的作用。苜蓿作为优质饲草,品质与畜产品息息相关[12]。近年来,在政策支持和行业努力下,苜蓿干草的质量有了显著提升。苜蓿干草等级通常分为一级、二级、三级、优级、特优级。一级、优级和特优级苜蓿可列入中高端产品,二级、三级苜蓿则被认为是中低端苜蓿。 2018 年我国苜蓿草品质以中低端为主体,二级、三级苜蓿占我国苜蓿干草总量的55%。 但是到2020 年,国产苜蓿草优级、一级产品分别增加到15%和50%,中低端品质苜蓿草降到了35%。

3.4 苜蓿进口量波动上升

2016—2021 年我国苜蓿进口量(见图1)呈现波动性上升的特征。 2016—2017 年我国苜蓿进口量从168.58 万t 上升到181.85 万t, 同比增长7.9%。 2017—2019 年,我国国内苜蓿产能增加,苜蓿进口量由181.85 万t 下降到159.74 万t, 下降12.1%。 2020 年我国苜蓿进口量又有所回升,比2019 年增加了6.0%。按照我国畜牧业五年发展规划要求,到2025 年奶类总产量要达到4 100 万t,牛羊肉总产量要达到1 300 万t,规模饲养比重达到45%。 从发展规划看,至少还需要增加400 万t优质苜蓿草的供应。 在国内供应不足的情况下,进口苜蓿将长期占有一定份额[13]。

4 发展苜蓿饲草产业发展存在的问题

4.1 对苜蓿饲草产业的地位认知不足

苜蓿作为我国种植历史最悠久、种植面积最大的饲草,在畜产品发展、经济发展和生态治理方面都存在显著优势。 我国的苜蓿饲草产业起步较晚,从业人员和农户对其地位认知不足,尚未将产业优势转化为经济优势和生态优势。 原因如下:

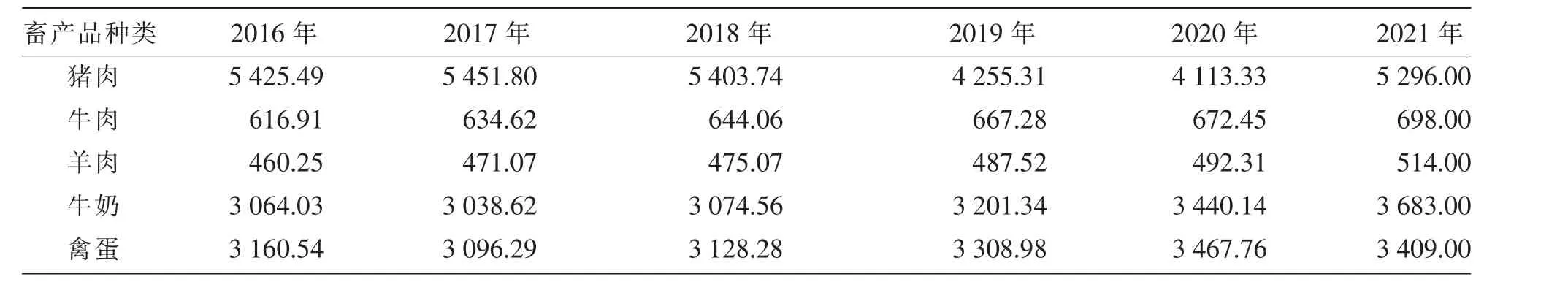

第一,危机意识弱。 居民食物消费升级后,单一的粮食型结构开始向营养导向型转变, 人均谷物消费量下降,肉蛋奶等畜产品的需求逐年递增。如表4 所示,2021 年我国猪牛羊禽肉产量8 887万t,比上年增长16.3%;其中,猪肉产量5 296 万t,增长28.8%;牛肉产量698 万t,增长3.7%;羊肉产量514 万t,增长4.4%;牛奶产量3 683 万t,增长7.1%,禽蛋产量3 409 万t,下降1.7%。 从长远看,虽然国产苜蓿产量一直在增长,但是仍然不能满足我国畜产品快速增长的生产需求,因此,必须从国外进口优质苜蓿。 在百年大变局和新冠疫情大流行的双重影响下, 苜蓿的进口不仅会增加疾病传播的风险, 给我国疫情防控带来负担,还会存在一定的地缘政治风险,同时油价的上涨会导致苜蓿进口成本增加, 造成经济上的损失。

表4 2016—2021 年我国畜产品产量

第二,对苜蓿的经济价值认知不足。 美国的苜蓿种植面积仅次于大豆、玉米、小麦,是生产经济效益最高的饲草。 发展苜蓿种植可催生相关的产业链,如加工、储蓄、运输等,可带动地方就业,增加农户收入。苜蓿由于多年生特性,农民可一次性种植,5 年内无需播种,相比其他一年生农作物省时省力。 苜蓿干草价格普遍在3.6 元/kg 左右,亩产干草约1 250 kg, 一亩地产值约为4 500 元,经济效益极高。若按周年生产比较,在临近土地上施行小麦—玉米轮作方式的农业生产, 亩产小麦和玉米分别是450、400 kg,玉米价格在3 元/kg 左右,小麦的价格在2.4 元/kg 左右,那么一亩地的总产值约为2 310 元, 仍然不如种植苜蓿的纯收入高。但是由于缺少宣传,农户并未注意到种植苜蓿的经济效益。

第三,对苜蓿生态地位认知不足。苜蓿根瘤具有强大的固氮作用, 可以将空气中的氮转变为植物能够利用的氮。 年均固氮能力等于尿素施肥0.52 t/hm2;根系发达,能够疏松并改良土壤,提高土壤中有机物质含量,增加肥力。发展苜蓿轮作可以促进农业生态系统有机循环。

4.2 育种技术手段薄弱

苜蓿种子是提高苜蓿饲草产业竞争力的核心变量,影响苜蓿饲草产业的可持续发展。 20 世纪60 年代以前, 美国仅有33 个苜蓿品种, 到了21世纪90 年代, 美国每年公布的新品种多达200个。 与之相比,我国苜蓿品种只有几十个,每年育成品种只有数个。 我国苜蓿育种技术手段相对薄弱,虽然有常规育种、生物工程技术辅助育种、雄性不育育种、杂交育种、航空育种等手段共存,但仍然没有突破性品种[14]。 由于我国现有的苜蓿品种抗逆能力和持久性相对较差, 产量与品质潜力较低,加之品种更新换代缓慢,严重影响了苜蓿产业和畜牧业的发展。

4.3 苜蓿质量亟待提高

质量是草业生产企业管理的核心, 贯穿企业运转的全过程,关乎经济效益。苜蓿饲草产业是一个质量控制难度高于小麦、玉米、大豆、水稻等农作物的产业,影响其质量的除了品种、种植密度和田间管理,还包括苜蓿的刈割和加工贮藏等环节。我国苜蓿的刈割时间通常选择在开花期和盛花期,然而此时的苜蓿粗蛋白含量较低,品质相对较差。而国外通常选在现蕾期和初花期进行刈割,确保苜蓿粗蛋白含量在18%以上。在加工贮藏环节,天气是最难控制的因素。 每茬苜蓿干草需要10~15 d 的收获时间,储存过程中要保证干燥,防止霉变和发热影响苜蓿干草品质[15]。我国在苜蓿晾晒和贮存过程中还未形成一套完备的收获流程,因雨淋或发酵发热而导致苜蓿干草养分损失20%~30%,饲料价值降低。 再者,我国苜蓿饲草产业种植基础条件较差、机械化程度偏低、青贮技术弱等问题,影响我国苜蓿的质量,草食牲畜的饲草需求得不到保障, 制约着我国畜牧业的发展。

5 发展对策建议

5.1 优化产业政策,提高产业意识

在苜蓿饲草产业发展中, 一是要坚持种养结合。 鼓励牧场与高产、优质的苜蓿基地配套,形成种养结合示范场,同时加强对基础设施的建设,打造标准化苜蓿生产基地。 二是对种养结合企业的苜蓿基地及建设给予政策上的支持和金融上的补助,提高企业建设苜蓿基地的积极性。三是加强苜蓿种植技术培训。 派遣专业人员对从事苜蓿生产的农户、养殖场(户)、企业进行技术培训,为他们提供技术服务与信息咨询,提高苜蓿种植能力,并积极出台苜蓿生产全产业链长期扶持政策, 将苜蓿种子、机械设备等纳入补贴范围,建立健全苜蓿补贴制度。四是要加强苜蓿在农牧增收、饲喂牲畜等方面的优势宣传。借助新闻媒体、座谈会和农村广播等方式, 加强宣传苜蓿的经济价值和使用价值,提高农牧民对苜蓿战略地位的认知,提升农牧民种植苜蓿的主动性和积极性[16]。 五是支持农户成立苜蓿种植合作社,形成“企业+合作社”的经营模式,保障收益。

5.2 科技创新发展苜蓿饲草产业

在今后发展中,要深刻意识到科技的重要性,增加科研投入,依靠科技创新成果带动整个产业发展。 一是将苜蓿优质品种筛选研发和扩繁应用作为国家重点工程项目,积极主动进行苜蓿种子的适应性研究,育成能够广泛适应于我国不同地区土壤环境及气候条件的高产优质苜蓿品种。同时,将科技成果转化与市场和企业衔接起来,加快促进优质苜蓿饲草品种的普及, 防止进口种子对我国苜蓿饲草产业造成破坏。 二是要建立起一套关于苜蓿新品种审定、良种繁育推广等工作的管理和技术体系, 并逐步完善管理体制和运行机制,以促进苜蓿饲草产业高质量发展。三是加强苜蓿配套设备研发和推广适用于中小规模苜蓿种植户的机械,满足丘陵地区及中小规模种植户需要。

5.3 加强苜蓿质量管理

在今后发展中,要加强对苜蓿的质量管理,将苜蓿品质评判标准与国际接轨, 提高我国的苜蓿品质。一是要规范苜蓿的种植密度和田间管理,逐步提高苜蓿栽培、播种、除草、管理等技术,保障我国苜蓿出苗率和提高经济效益。 二是做好苜蓿干草的贮存, 在多雨区域投资建草库或者做好露天贮存的基本保障, 防止苜蓿干草被雨淋或遮盖漏雨而导致发霉发酵,以免苜蓿品质下降造成经济损失。 三是优化苜蓿青贮技术,使苜蓿营养成分最大限度地保留下来, 提高适口性和动物消化率,从而使苜蓿的相对饲用价值最高。

5.4 立足国内,加强国际合作

在今后发展中, 一是要稳定国内苜蓿优势产区的种植, 保障国内苜蓿稳定供应的同时积极开发非优势区的苜蓿种植潜力, 进一步扩大国内苜蓿种植面积,避免过于依赖国际市场。二是要在保障国内充足供给的前提下,加强优质苜蓿出口,提高我国苜蓿在国际市场的竞争力。

——评《中国饲料产业发展报告》