基于遥感影像和经验估计对营口市站前区建筑物普查

孔祥雪,戴盈磊,王万宁,刘力双,任浩林

(辽宁省地震局, 沈阳 110034)

0 引言

在破坏性地震发生之后,应急救援是应对地震灾害最有效的手段,及时、准确的灾情快速评估结果是政府有效应对地震灾害的基础[1]。地震应急指挥技术系统第一时间基于地震应急基础数据库,通过各类评估模型对地震影响范围、房屋倒塌、人员伤亡、经济损失等进行初步快速评估。技术系统的评估基础是数据和评估模型,其中建筑物数据更是数据库中最基础的数据,如果采用实地调研的方式对建筑物数据进行收集,会耗费大量的人力物力,并且需要较长的时间[2-4]。所以现有的建筑物数据存在更新不及时的问题,会导致快速评估结果出现较大偏差[5-6]。

随着科学技术的不断发展,通过在线的遥感影像能够对大范围的建筑群体进行快速浏览,并且受地面状况影响小,影像的获取较为清晰。本文以营口市站前区为例,利用遥感影像和百度街景结合方式对建筑物进行普查分析,为地震灾害快速评估提供依据。

1 研究区域

1.1 研究区域概况

站前区坐落于辽东湾中心城市营口市的核心位置,是营口市的中心城区,面积82.31 km2。截止2020年,站前区常驻人口为26.2万。站前区是营口市的政治、金融、文化、教育、卫生、商贸中心,并辐射辽东湾周边地区。站前区交通十分便利,铁路、国道、水上运输四通八达。

截至2020年,站前区下辖6个街道(表1)。本次工作范围是2020年行政区划调整前的站前区范围,不包括原老边区路南镇的光明村、董家村、新兴村、大兴村4个行政村。

表1 营口市站前区行政区划表

1.2 研究区域地形地貌特征和构造背景

站前区地处辽河入海口东的下辽河平原区,地区第四系比较发育,沉积连续,层序齐全,厚度达到200 m左右。站前区向东至大石桥,第四系厚度逐渐变浅,在金州断裂以东地区过渡为低山丘陵区;站前区向西至田庄台,第四纪厚度逐渐增加,达到近400 m,田庄台一带是下辽河平原的沉降中心。

站前区及周边构造背景复杂,研究区西侧紧邻郯庐地震带,东侧距金州断裂带约15 km,北侧距海城河断裂带约20 km。在研究区的辽河入海口曾于1859年和1885年先后发生过级和级地震,研究区未来遭受地震灾害影响的风险较高,存在发生6.0~6.5级地震的构造背景。

1.3 目标区建筑结构特点与遥感形象特征

营口市站前区的主要房屋结构类型介绍如下:

1)高层房屋

根据DB/T75—2018规范[7],高层结构房屋以8层(含)以上为主,在功能上主要是作为新建住宅小区、医院、商住楼、写字楼和酒店等,主要分布在市区内。该类结构遥感影像特征明显,卫星图片中表现为明显的长阴影。房屋建成年代大约在2000年左右,设计符合当时建筑抗震设计规范的要求,可以认为具有较好的抗震能力(图1)。

2)多层房屋

多层房屋以3~7层为主,在结构类型上主要包括钢筋混凝土框架多层房屋和砖混多层房屋,全市均有分布。

钢筋混凝土框架多层房屋在功能上主要是新建住宅小区、各单位办公楼、医院、学校、商场等。该类结构遥感影像特征明显,作为住宅小区常与高层建筑伴生存在,屋顶形式较为潮流,园区现代规划特征清楚,作为公共建筑因其位置较易识别。房屋建成年代大约在2000年左右,设计符合当时建筑抗震设计规范的要求,可以认为具有较好的抗震能力(图2)。

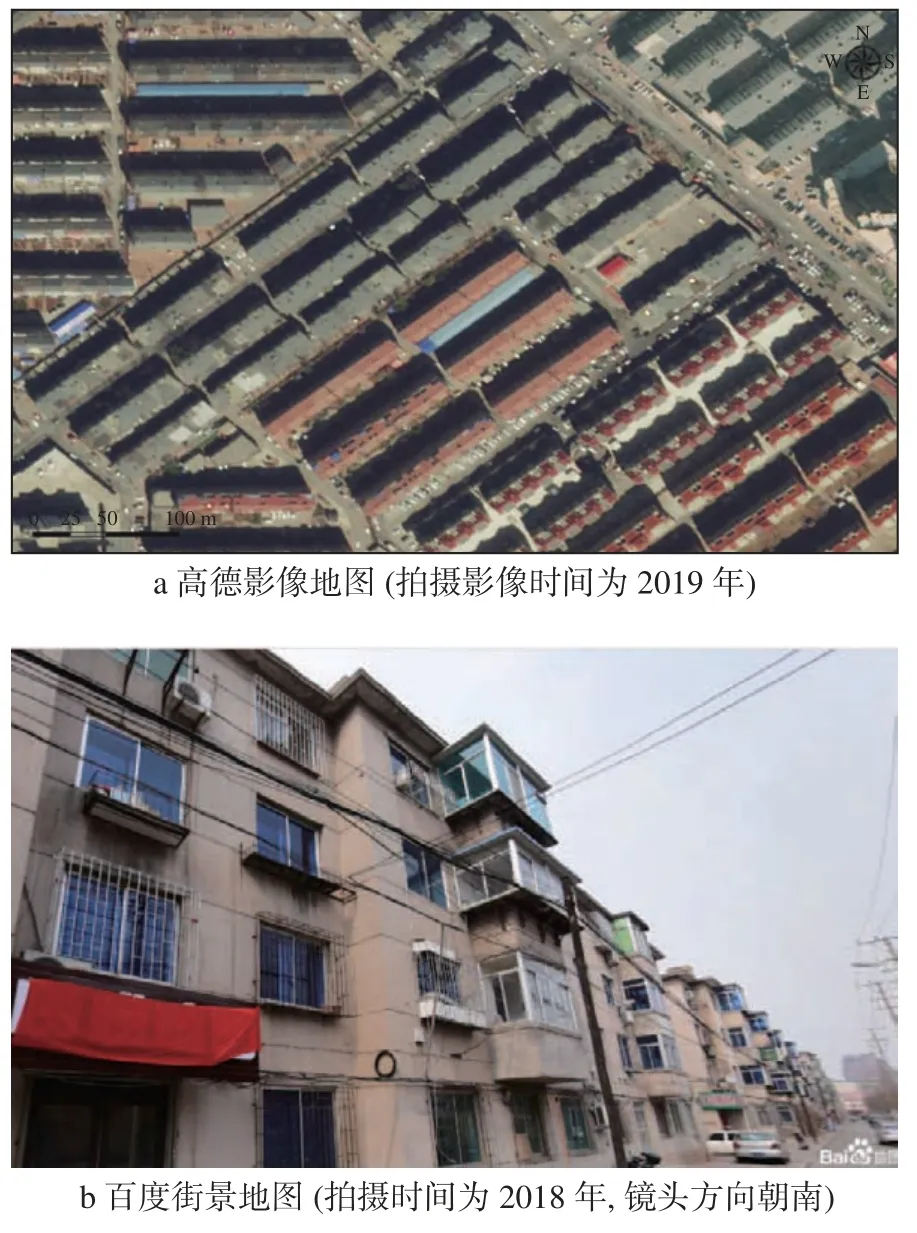

图2 站前区典型多层RC框架房屋卫星遥感影像和百度街景影像

砖混多层房屋以3~7层为主,在功能上主要是老旧的城市住宅小区。在站前区该类结构设计基本满足89规范要求,因其年代较早,抗震设防水准低。不少房屋还采用的预制板楼板,抗震能力十分有限。以往在县城和乡镇所见,这类结构形式多数为近20年建筑,抗震能力好于城市内同类建筑。在站前区该类结构遥感影像特征较明显,表现为狭长连片的多层结构,通过百度街景可以进一步验证(图3)。

图3 站前区典型多层砌体房屋卫星遥感影像和百度街景影像

3)低层房屋

低层房屋以3层以下为主,在结构类型上主要包括设防结构低层房屋和不设防结构低层房屋,在站前区小规模分散分布。

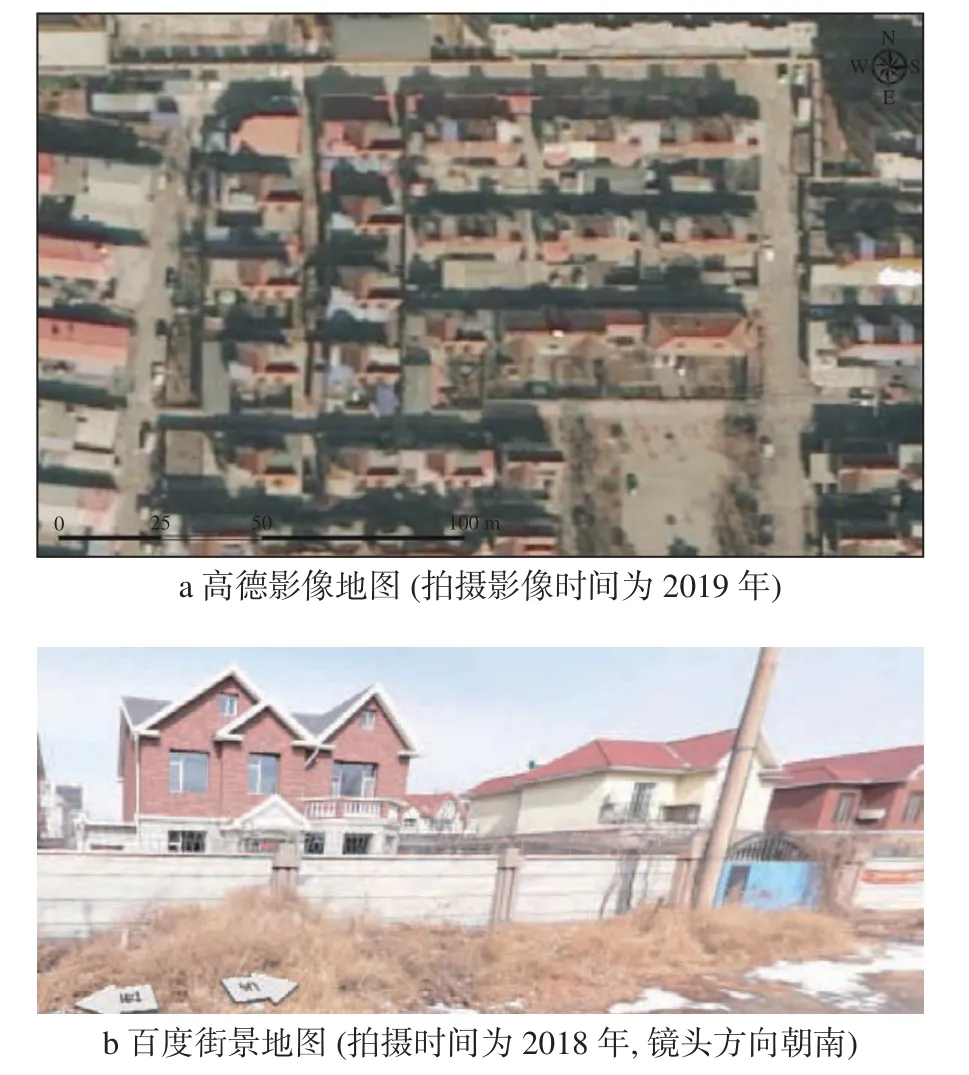

设防结构低层房屋多采用钢筋混凝土框架结构,在功能上较多为2000年左右建成的新建洋房、别墅和改造的城中村。该类结构遥感影像特征明显,表现为明显经过现代设计和装饰的低层建筑,小区设计规整。这类房屋认为具备较好的抗震能力(图4)。

图4 站前区典型设防低层房屋卫星遥感影像和百度街景影像

不设防结构低层房屋主要分布在城中村、城郊村,村落处于待拆迁和半拆迁状态。受城市发展规划和村民对城市发展预期的制约,房屋在近20年基本没有更新。对于城中村,大部分房屋已不作为居住使用,但受经济条件所限,有一小部分房屋仍作为居住使用。对于城郊村,居住用房屋比例远大于城中村。该类房屋结构类型和构造特点可以等同于本地农居,多数房屋抗震能力较差。该类结构遥感影像特征明显,表现为明显的村落,城中村房屋布置凌乱,地理位置常位于城郊。这类房屋百度街景影像不全,只有临近大路的才能获得,农居的抗震能力判断主要依据卫星遥感判断(图5)。

图5 站前区典型不设防低层房屋卫星遥感影和百度街景影像

通过结合建筑抗震设计规范要求、遥感影像和百度街景,建筑物抗震能力主要判断依据为GB50011—2001、GB50011—2010建筑抗震设计规范[8-9]和经验估计,抗震能力主要分为估计设防达标、疑似不达标和疑似严重不达标3种类型。

1)设防达标:中心地区的房屋、城乡结合部及农村地区4层以上房屋、农村地区的抗震安居房等政策性房屋、大型公用建筑(体育馆、展览馆、火车站、汽车站、机场、码头等)、特种建筑(发电厂、核电站、供热厂、供水厂等)、大型厂房等。

2)疑似不达标:除疑似高风险和疑似低风险之外的建筑,主要包括89年之前建造、未按照抗震规范设计、四代图及以前不做设防要求地区、包含部分抗震构造措施等房屋。根据经验判断:城乡结合部2~3层房屋、农村地区3~4层的建筑,五代图新增设防地区。

3)疑似严重不达标:未采取任何抗震设防措施的建筑。根据经验判断:城镇城中村、城乡结合部单层房屋、农村地区(1~2层)低层自建房屋。

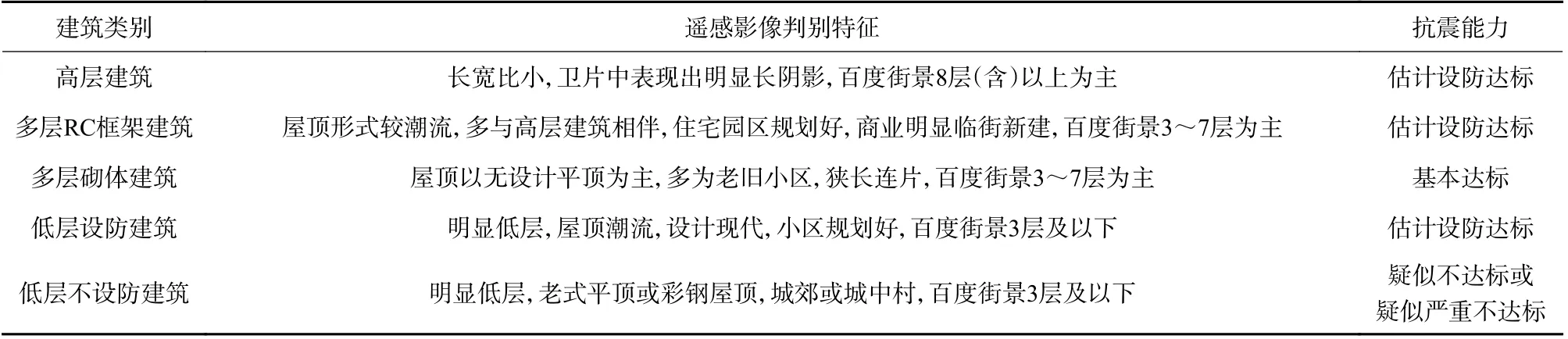

在上述建筑物抗震能力分类的基础上,对辽宁地区城市建筑进一步细分为高层、多层、低层等建筑类别。辽宁省城市建筑类别的影像特征总结如表2~3所示。

表2 辽宁省市县典型建筑遥感影像特征

表3 辽宁省农居遥感影像资料判别特征 [10-11]

2 基于ArcGIS的建筑物普查分析

2.1 数据准备

本文基于ArcGIS平台利用SimpleGIS在线地图插件调用对应的遥感影像信息。辽宁省卫星遥感影像资料丰富,3年内米级-亚米级卫星遥感影像基本覆盖全省,故基于遥感影像和经验估计开展区域建筑物普查分析具有可行性和重要的应用价值。

本文采用的数据表结构如表4所示,数据表中包含ID编码、建筑物所属地区编码等基本信息,以及分别定义了估计值和实测值的区域内房屋栋数和抗震设防能力初判情况作为待输入数据项。估计值用于本次经验估算得到的数据,如果后续进行了更细致、更准确的工作,可以将准确的数据存入实测值属性字段中,便于对比和应用。

表4 设防达标分区属性表

2.2 工作成果

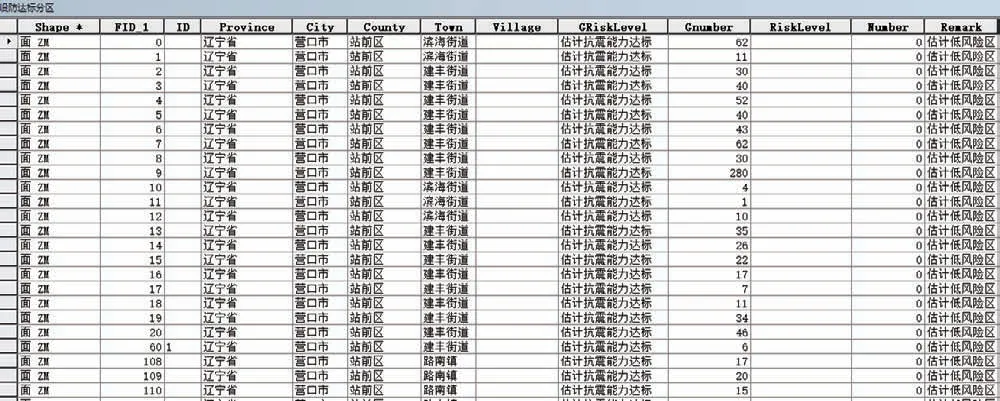

经统计,在辽宁省营口市站前区开展基于遥感影像和经验估计的建筑物普查分析工作,共完成房屋判别栋数9 334栋,已处理遥感影像面积约21.58 km2。部分标绘分区属性表如图6所示。

图6 标绘分区属性表截图

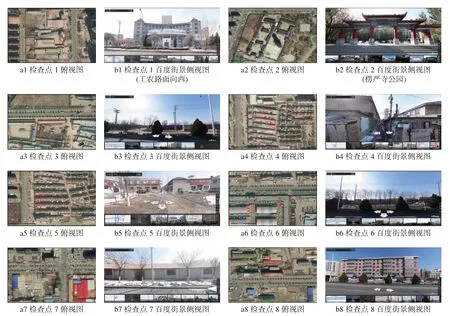

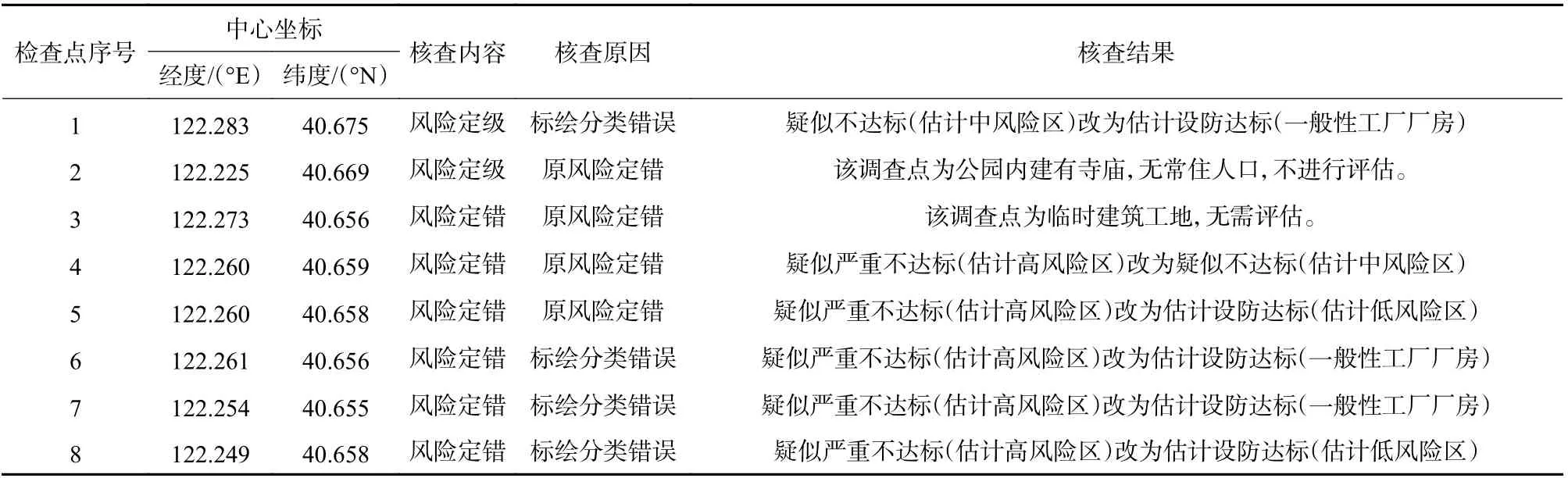

在基本判定工作结束之后,结合百度街景地图对GIS遥感影像建筑物的高度和层数进行了检查。以《建筑抗震设计规范》对不同基本设防烈度地区、不同结构类型的层高限制要求,作为未来对城市建筑结构类型进行经验划分的参考依据。检查结果如表5所示,对比图如图7所示。通过百度街景核查发现,通过遥感影像的标绘方法在某些区域会产生错误。

图7 卫星遥感影像和百度街景影像核查对比图

表5 百度街景核查结果

通过上述检查,利用ArcGIS绘制基于遥感影像和经验估计的营口市站前区建筑物分布图(图8)。估计抗震能力达标房屋栋数5 806栋,占比62.2%;疑似抗震能力不足房屋栋数218栋,占比2.34%;疑似抗震能力严重不足房屋栋数3 310栋,占比35.46%。

图8 基于遥感影像和经验初步估计的营口市站前区建筑物抗震能力分布图

3 总结

基于遥感影像和经验估计可以看出,经过近20年的发展,辽宁省城市抗震能力情况有明显改善。随着这20年的城市化发展,原城区和新建城区大部分具备了较好的抗震能力,仅少数老旧小区抗震能力不足,存在强震下遭受严重破坏和大震下出现倒塌伤亡的风险,需要进行进一步鉴定。

抗震能力的主要不足来自于快速城市化进程中出现的城中村和城郊村,这些原本属于农村的地区因城市化进程被纳入城区之内。受到城市发展动迁预期影响,城郊村和城中村农居房屋多数在近20年未经过更新,尤其是城中村更为破旧凌乱。尽管多数房屋已经不作为居住使用,但仍有少量房屋作为居住使用,大震作用下存在倒塌危险。