吴夔的艺术情境逻辑

——以1946-1949年间创作的水彩风景画为例①

戴 丹(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

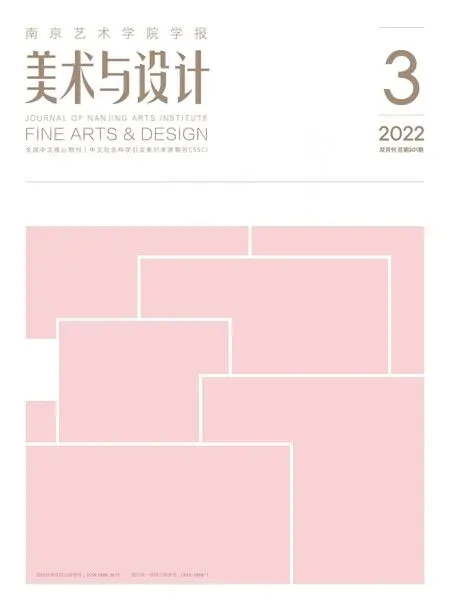

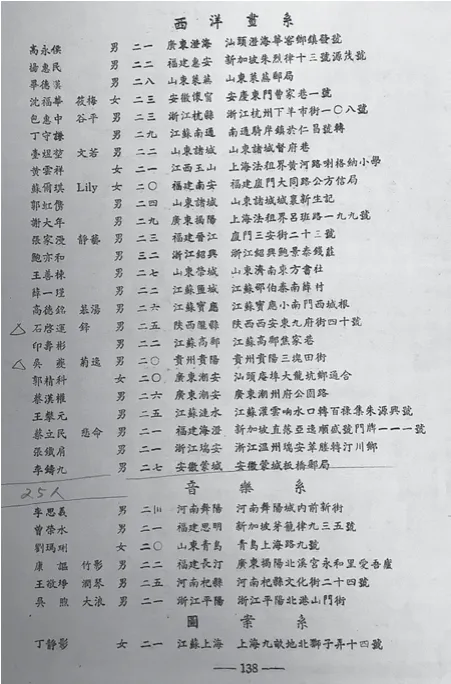

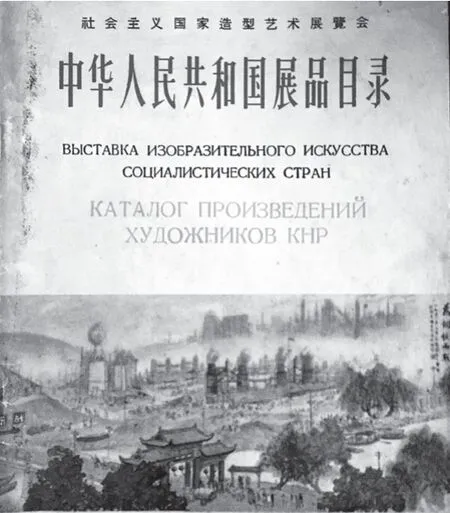

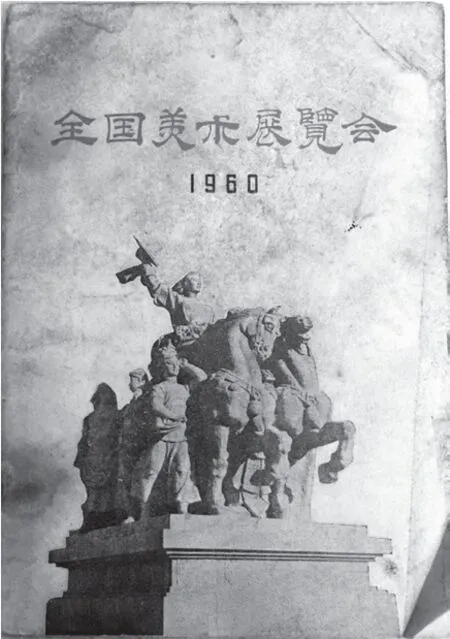

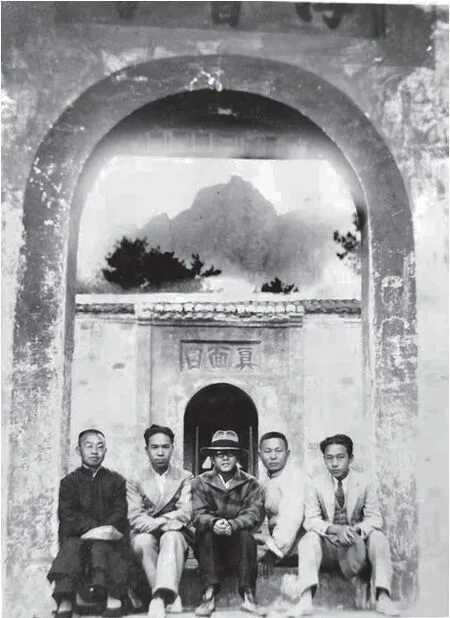

吴夔(1914—1970年),字菊逸,出生于贵州贵阳的一个书香世家,1933年考入上海美专西洋画系(图1),1934年转读北平艺专一学期,1935年转读上海新华艺专一学期,1936年于上海美专毕业(图2)。吴夔从上海美专毕业后,艺术创作逐渐进入成熟期,大致分为三个阶段:第一阶段是1936-1946年,毕业后回贵州先后担任抗日进步团体“沙驼话剧社”“筑光音乐会”和“绘画木刻研究会”社长、顾问等职,与进步人士共同发起创办《民众旬刊》,加入中华全国木刻界抗敌协会,创作大量宣传抗战思想的水彩、版画、油画、中国画、漫画、壁画作品。第二阶段是1946—1949年,工作调往南京,任《新国民画报》美术编辑,期间创作了大量以风景画为主的水彩、油画、速写和漫画作品,并于1948年举办水彩画个展。第三阶段是1949—1966年,先后在南京文艺工作团、江苏省美术创作室、中国美术家协会江苏省分会、江苏人民出版社、《新文化报》工作,该阶段以中西绘画技法为基础,探索和改良传统中国画的观念和技法,采用现实主义手法创作反映新中国成立初期社会主义建设新风貌题材的作品,中国画作品《农村小学》(图3)入选1958年在苏联举办的“社会主义国家造型艺术展览会”(图4) ,后由江苏省美术馆收藏(图5),中国画作品《出海之前》《人民公社一枝花》入选1960年第三届全国美术作品展览会(图6、图7)。

图1 上海美专西洋画系学生名录

图2 上海美专第18届学生毕业照,前排左起第十七人为吴夔

图3 1958年在苏联举办的“社会主义国家造型艺术展览会”作品目录

图4 1958年在苏联举办的“社会主义国家造型艺术展览会”作品目录封面

图5 江苏省美术馆 收藏证书

图6 1960年全国美术展览会参展作品名录封面

图7 1960年全国美术展览会参展作品名录内页

人文社会科学研究大致有两种模式,其一是旨在建构某种普遍规律模式的法则论,其二是旨在探究特殊个体间差异性的目的论。对于艺术创作这样的创造性行为无法进行彻底有效的说明和解释,但是可以通过重构艺术家所处的情境逻辑,在问题情境中使艺术创作变得“可以理解”,这种情境逻辑的方法可以说是理性原理的一种运用。某种程度而言,一件艺术品可以被视为某位艺术家探究某个特定问题的具体解决方案,包括艺术家的创作和观者的接受两部分。艺术情境逻辑分析需要处理四种关系,其一是艺术家关注的特定问题和解决方案之间的关系,其二是特定问题与其所处情境之间的关系,其三是以概念化建构的问题情境与被语言描述的艺术品之间的关系,其四是语言描述与艺术品之间的关系。只有通过重构艺术家关注的特定问题及其所处的特定情境,通过详细描述、分析艺术家的问题情境而非艺术家的心理状态,才能理解艺术家的创作行为,有效地理解一件艺术品。

在吴夔艺术创作成熟期的这三个阶段中,第二阶段是吴夔整个艺术生涯中个人创作思想最为自由,个人艺术风格最为典型,也最能体现上海美专西洋画教学特色的阶段,大部分作品原件均由其家人收藏并保存至今。本文主要针对吴夔该阶段创作的以风景画为主的水彩画、油画和速写原作进行研究,采用艺术情境逻辑分析法这种目的论模式探究吴夔绘画风格的形成及其特点。

吴夔走上艺术之路与两位人物密不可分,即他的六姨父杨德淳(图8)和六姨母李淑谦(图9)。由于六姨母不曾生育,吴夔少时便常和六姨母全家一起生活,并跟随六姨母学习中国古典书画艺术。吴夔的六姨父杨德淳,曾任黔军刘湘部队的军需处处长,后任四川铜元局局长,抗战时期在重庆开办火药工厂,家底殷实。杨德淳热衷书画收藏,早年在南京与徐悲鸿相识且交往甚密。徐悲鸿在庐山写生时便住在杨德淳位于庐山的别墅(图10)。后来徐悲鸿在重庆中央大学艺术系任教,借住杨德淳位于重庆郊区凉风桠295号的寓所,期间创作了大量精品力作,其中一件代表作《群奔图》落款为“壬午大暑悲鸿居良风垭杨兄德淳斋中”,这些作品均由杨德淳收藏。 正是由于六姨父杨德淳与徐悲鸿的这层关系,吴夔有机会向徐悲鸿学习和探讨艺术,观摩徐悲鸿的绘画作品,徐悲鸿还曾作《雄鸡图》赠予吴夔(图11)。

图8 杨德淳(左一)与友人在庐山

图9 李淑谦

图10 杨德淳夫妇在江西庐山的别墅(牯岭脂红路175号)

图11 徐悲鸿赠吴夔国画作品《雄鸡图》,纸本水墨,私人收藏

1930年,吴夔在六姨父杨德淳夫妇的资助下来到上海,入读私立上海中学,1933年考入上海美专西洋画系(图12)。吴夔入读上海美专时,西洋画系已经改成新学制三年,教学宗旨包括两个方面:一方面注重学生绘画基本功的训练,另一方面培养学生的创新能力。西洋画系的实践技能和理论课程种类齐全,体系完备,实践技能课特别注重写生教学,包括石膏像写生、自然物写生、野外风景写生和人体写生,涵盖木炭、水彩和油画三种绘画材料的教学。理论课程包括技法理论、美术史论和文史哲综合课程。实践技能课程和技法理论课程的教学为学生的绘画基本功打下了扎实的基础,确保了教学宗旨一的完成,美术史论课程通过积极引进西方现代艺术观念和风格流派的教学使得学生了解到了西方最前沿的艺术风格流派和技法,极大地促进了学生的创新能力,确保了教学宗旨二的完成。于右任在1932年为《上海美术专科学校第十届毕业纪念刊》题词“新兴艺术策源地”,可见上海美专对于西方现代艺术教学的重视,以及在中国近现代艺术教育发展史中的地位。

图12 上海美专西洋画系学生合影

吴夔在上海美专西洋画系学习期间,师资实力雄厚,任教老师有:王济远、关良、王远勃、倪贻徳、刘抗、潘玉良、张弦、庞薰琹、陈人浩、周碧初等。当时的实践技能课尤其注重水彩风景画教学,从吴夔保存下来的作品中水彩风景画的占比也印证了这点。上海美专校长刘海粟曾在北京大学“画法研究会”上说:“绘画与文化很有关系,第一可表为民族性:个性与个性不同,民族性与民族(性)不同,都可从其艺术上看得出来。”其中谈及的“民族性”正是通过水彩画教学来反映和实施的。上海美专的另一位联合创办人汪亚尘指出“西洋的水彩画,以水溶解颜料用毛笔来描写的……水彩画用毛笔蘸水,可以自由自在地描写,又能够表现笔痕与笔力的妙味;所以水彩画和国画很相连。国画的“没骨法”和水彩画更有许多相同的地方……用水彩画的方法来研究国画,确有极大的效力,洋画输入中国的比较的是水彩画为先,也因为两种画法和用法上相同的缘故……国画和水绘既有着共通之点,我们尽可拿水绘的方法来作国画,不但能打破国画上临摹之弊,而且可创出一种新的画面。”

正如约翰·拉斯金所说,风景画是“十九世纪欧洲的主要艺术创作”,也是“占主导地位的艺术”,其结果是如肯尼斯·克拉克爵士证实的那样,“在随后的时期,人们都认为欣赏自然风景和风景画是整个人类精神活动中最为普遍而持久的一个部分”。在肯尼斯·克拉克的分析中,欧洲人用四种基本方法将复杂的自然风景转化为一个理念:第一是接受描述性的象征符号,第二是对自然事实的好奇,第三是通过创造幻想以减轻对自然根深蒂固的恐惧,第四是对黄金时代的和谐与秩序的信仰。

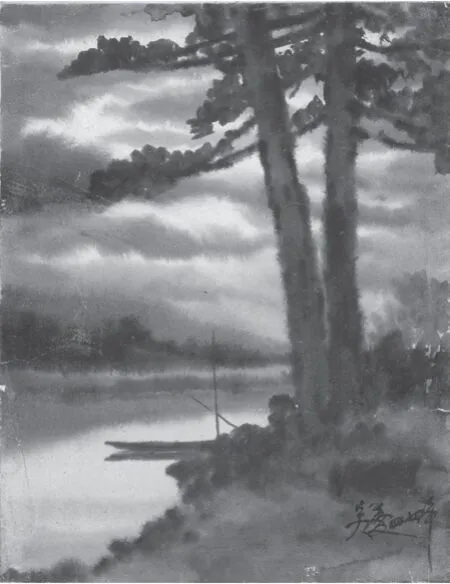

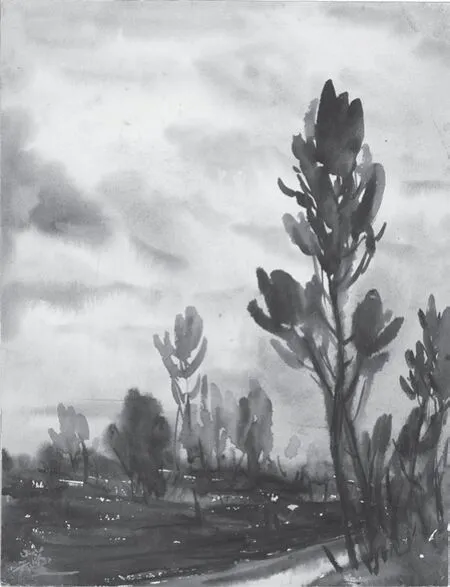

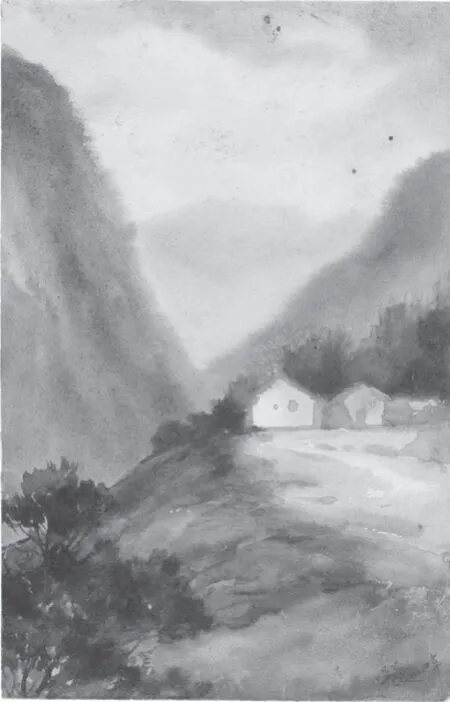

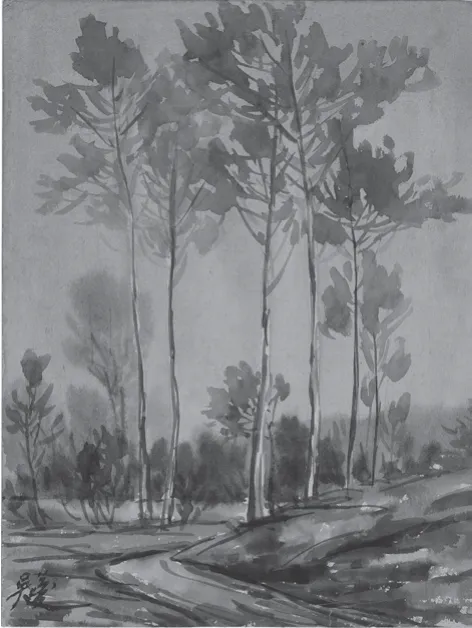

从吴夔目前保存下来的作品不难发现,他的风景画大多以乡村而非园林景色为描绘对象,因为乡村生活是一种最为单纯的状态,只有在这种单纯状态下,人类的本质情感才会获得更有效的交流和更彻底的表达。吴夔是一位毕达哥拉斯式的风景画家。风景画的首要基础是将自然风景中处于水平和垂直位置的自然客体形成一种和谐稳定的关系,因此在风景画创作中,画家需要解决水平物与垂直物间关系这一棘手的问题。吴夔通常会在严谨的构图中引进高耸直立的树木与水平的地面、山坡和湖面等自然景物形成对应关系,用毕达哥拉斯式黄金分割率来处理画面中处于水平和垂直位置的各自然景物之间的关系。如作品《湖边》(图13)、《屋后农田》(图14)、《残阳》(图15)等,画面中高大垂直的树木均被置于整幅画面的黄金分割处,从而形成一种富有韵律节奏的和谐效果。

图13 吴夔《湖边》,纸本水彩,1945年,32厘米x25厘米,私人收藏

图14 吴夔《屋后农田》,纸本水彩,1948年,32厘米x25厘米,私人收藏

图15 吴夔《残阳》,纸本水彩,1948年,32厘米x24厘米,私人收藏

吴夔对光线极其敏感,这是作为风景画家不可或缺的一种天赋。透视术只能建构一种数学机械式的三维空间错觉,只有结合视知觉对光线的感知和表现才能获得一种精确且理想的透视效果。吴夔在创作过程中特别注重对光线的表现,几乎不会选择描绘夜间景色,因为黑色无法作为承载瞬息万变光影和富有诗意想象力的媒介。吴夔经常描绘一天中光线变化最为复杂微妙的清晨或傍晚时刻,如作品《山间》(图16)阳光透过陈峦叠嶂的山峰洒在平原上与高耸的山脊背后的阴影形成强烈的光影对比。在作品《斜阳》(图17)和《晨》(图18)中,吴夔对于树木枝叶和草地石块的描绘既具有自然主义式的精确性,又带有一种乔瓦尼·贝利尼式的精微甜美的光感,这足以使得这些物象离开自然事实而入画。树石金色的轮廓线和富有韵律的节奏感使得吴夔的风景画富有诗意,吴夔是一位用水彩作诗的画家,经常采用诗意风景典型的构图法,如作品《村野》(图19)、《初识江南》(图20)、《早春》(图21),即将画面中央主要位置留给天空和远景从而产生空旷自由的效果,将树石人物等客体对象置于画面边缘产生舞台布景效果。吴夔通过这种独特的构图,将自己的视觉经验转化为精准微妙的色调融入到一个充满韵律富有诗意的整体中。画面中金色的阳光,劳作的妇女,嬉闹的孩子,郁郁葱葱的乡野田园无不展现着维吉尔牧歌式的单纯静谧的美好生活。

图16 吴夔《山间》,纸本水彩,1945年,24厘米x15厘米,私人收藏

图17 吴夔《斜阳》,纸本水彩,1945年,24厘米x15厘米,私人收藏

图18 吴夔《晨》,纸本水彩,1947年,32厘米x24厘米,私人收藏

图19 吴夔《村野》,纸本水彩,1948年,32厘米x25厘米,私人收藏

图20 吴夔《初识江南》,纸本水彩,1949年,26厘米x19厘米,私人收藏

图21 吴夔《早春》,纸本水彩,1950年,31厘米x23厘米,私人收藏

吴夔意识到艺术创作必须建基于某个独立统一的主导思想上,这一思想一方面要求画家发挥想象力不断超越现实,另一方面又要求画家通过理性力不断地对其控制,排除不遵从这一主导思想的偶然因素。这正是埃德加·温德提出的艺术家面临的两种恐惧:第一种是自柏拉图时代提出的“神圣恐惧”,即艺术家在创作过程中因想象力的失控、滥用导致的对艺术家及其作品的侵蚀;第二种是自浪漫主义时代以来的“知识恐惧”,即艺术家在创作过程中因知识、理性的运用过度而导致的对艺术灵性的摧毁。这在自然主义式的风景画创作中是极为困难的,需要对繁复的自然客体的光影视觉印象元素作简化并使其获得某种戏剧性的协调感。从现存的速写、素描、水彩和油画作品不难看出,吴夔的风景写生从自己对自然物象的观察和感知开始,先用铅笔、炭笔或中性灰色调的毛笔笔触进行整体的布局、勾形,接着凭借自己的视觉感知和视觉经验进行精确的勾勒描绘,再用娴熟巧妙的叠色法和渲染法处理整幅画面的光影效果,运用自己独特的绘画语言统一画面,很好地处理了这个“限制”与“超越”的悖论关系,将无数的自然物象素材服从于一个独立统一的主导思想上。

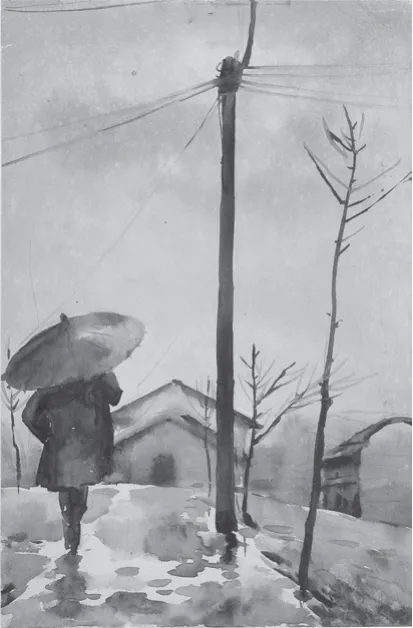

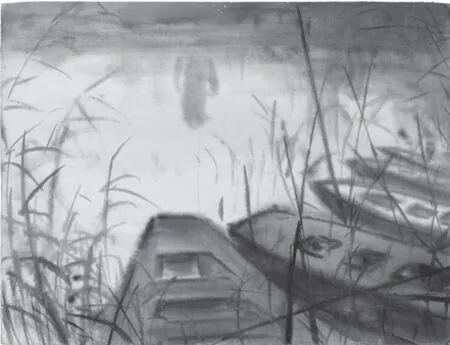

自然世界在西方自17世纪起被认为受到因果关系的支配,以观察和实验为基础的归纳、演绎法将自然世界看作是一个机械宇宙。唯有诗人和画家始终坚信自然万物中充满着精神的特质,人们从自然风景中能够汲取强大的精神和情感力量。对于吴夔而言,自然是静止而非运动的,清晨幽静的山谷或者午后噤若寒蝉的小树林或者傍晚透过芦苇所见到的镜面般的池塘等景象都丰富、锐化了他对自然光影的视觉经验。吴夔意识到自然风景是艺术的基础,艺术的本质便是根据自己对自然的视知觉,对自然虔诚谦逊的态度,依照理想的要求进行创作,在作品《雨归》(图22)、《泊》(图23)等作品中采用了绝对正面透视法以及严谨构图法来呈现自然的静谧特质,吴夔热爱、专注于这种令人愉悦的自然面貌,这正显示了他性格中极其纯真的一面。正是这种纯真、静穆的天赋使得吴夔能够对自然风景进行客观精确的模仿,继而转化为自我表现的媒介,在自然风景与诗意幻想之间进行游刃有余的切换。

图22 吴夔《雨归》,纸本水彩,1946年,29厘米x19厘米,私人收藏

图23 吴夔《泊》,纸本水彩,1947年,33厘米x25厘米,私人收藏

吴夔的水彩风景画是触觉图像与视觉图像的融汇。触觉图像兴盛于16世纪,画家采取“线描视觉”的方式进行观看和创作,旨在按照事物的本来面貌再现事物,即画家的眼睛沿着客体的边缘移动,在轮廓线条上感知客体,继而运用一条连续均匀清晰的“线条”描摹客体的轮廓和边界,使之形成一幅线描风格图像,这种图像具有边界清晰、局部独立、有塑形感和触觉感的特点,追求构图的平面感,给观者留下一种静止的、秩序感的印象。视觉图像兴盛于17世纪,画家采取“涂绘视觉”的方式进行观看和创作,旨在按照事物显现于眼睛的面貌再现事物,即画家的眼睛撤离、忽略客体的边缘轮廓线,以块面区域的方式观看、感知客体,继而运用色彩、明暗“块面”描绘客体,使之形成一幅涂绘风格图像,这种图像具有边界模糊、局部相融、无塑形感和无触觉感的特点,追求构图的纵深感,给观者留下一种运动的、无秩序感的印象。视觉图像发展的终极阶段便是印象主义。

吴夔在上海美专学习期间,当时西画系在校长刘海粟的倡导下大量引进向法国印象主义、后印象主义等现代绘画流派学习的教学模式。印象主义画家意识到物体本身并没有颜色,由于不同频率的光线照射到物体上,无法被物体吸收的那部分频率的光线反射到人的视网膜上,从而感知到物体的“颜色”。西方传统画家以经验为基础观看事物并且在室内作画,印象主义画家打破了这种模式,走出画室进入自然界,要求自己去观察、感知和捕捉构成光的纯色系统,拒绝对自然视觉的机械模仿,特别是发展到了修拉手上,色彩被彻底理性化,自然主义原则被推向极致。吴夔意识到印象主义画家放弃了自文艺复兴时期以来传统画家依靠流畅的线条造型的画法,印象主义画家的这种画法消除了物象本身,而物象正是艺术创作的本体,色彩承载着人的情感要素,如果将之彻底理性化,某种程度而言违背了艺术的基本规律。因此吴夔没有完全沿着印象主义画家的路线前行,而是采纳了塞尚的路线,通过色彩简化自然客体的形式,将自然客体的形式在结构和空间上彼此发生关联并统一于一个整体构图中。水彩技术的运用又能简化油画那种繁复厚涂的笔触,使得画面更为透薄,更为优雅、流畅、灵动,也更能自由表达自我面对自然而产生的微妙情感。比如在作品《茶》(图24)、《洗衣妇》(图25)、《五口之家》(图26)中,吴夔运用了塞尚式的结构化透明色彩笔触和浓重的轮廓线,依靠蓝色、粉红、黄色和棕色等纯色以及彼此间的相互影响来简化如人物面部、服饰褶皱这些繁复的自然客体形式,将细节作几何化、平面化处理,让细节、局部和整体在空间上发生关联,环环相扣、层层相叠,从而形成一种典型的后印象主义坚固结构化、平面化的视觉效果,与自然世界达成了一种和谐的平衡关系。

图24 吴夔《茶》,纸本水彩,1945年,23厘米x20厘米,私人收藏

图25 吴夔《洗衣妇》,纸本水彩,1945年,32厘米x24厘米,私人收藏

图26 吴夔《五口之家》,纸本水彩,1945年,25厘米x22厘米,私人收藏

从吴夔艺术生涯第二阶段保存下来的这批水彩风景画原作,既可以看到上海美专闳约深美、不息变动、开放包容、兼容并蓄的教学理念,又可以看到吴夔作品中所呈现出来的将毕达哥拉斯式精确性和维吉尔田园牧歌式诗意性相结合的风格特点。