理想的复兴

——论张道一先生的民艺学思想①

邵陆芸 韩 超(湖州师范学院 艺术学院,浙江 湖州 313000)

20世纪20-30年代间,欧美民俗学研究及日本民俗学、民艺运动正在兴起,影响甚广。中国民俗学在此时也有所起步,以北大“歌谣”研究为标志,一些学者已着手收集和保存各民族生活用品及民间工艺品,但迫于时局之乱,难以为继。新中国成立后,民间艺术的研究几经波折,直至20世纪70年代末和80年代初,才真正迎来前所未有的研究热潮。而在此过程中,张道一先生可谓是较早涉足其间的代表性学者之一,并逐渐建构了独具特色的民艺研究体系。其理论的核心始终氤氲于民族文化之中,因而绘染出带有浓厚“文化理想”色彩的民艺观。

一、有关民间文化地位问题的思想研究

民艺是民族文化的重要组成部分和基础,在中华民族的文化体系中,它成为一种独特的表现形式。而欲从文化角度考察民艺,就不能不先从文化的概念和层次入手。

“文”在中国最早实是指交错的纹理,后来其概念逐渐引申,具体化为“文物典籍”“礼乐制度”;与“德行”对称的“道艺”;与“质”“实”对称的修饰、人为加工;与武事对称的文事等含义。“化”则有更易、变化、化育等意思,也可引申为教行、迁善等义。中国传统社会对于“文化”的理解多偏重精神范畴。而中国“今天通用的‘文化’一词,便是近代学人在译介西方相关语汇(如拉丁文cultura)时,借用中国固有的‘文’‘化’及‘文化’等词汇,加以融铸再创而成的”。

张道一先生为了便于理解文化,认为可将其作狭义、广义及泛义之分:“狭义的文化,主要指文学和艺术,以及书本教育的结果;广义的文化,统指以意识形态为主的文化,如哲学、政治、文艺、宗教、风俗、教育等;泛义的文化,全指人类所创造的精神财富和物质财富的总和”。至于文化的分类,张先生则认为其十分复杂,解读的视角和方法也非常多样。譬如,有将文化分作“高雅文化”“通俗文化”的;或称为“精英文化”“大众文化”;“上层文化”和“下层文化”等。亦有按照生产与生活方式以及品物的用途和现象为坐标的分类方式。如,原始文化、农耕文化、工业文化、企业文化、工艺文化、艺术文化等。

但是若从历史角度来分析,张先生有关文化分类的真正意图应是以社会形态为基础,从文化阶层差异的维度展开辨析。毋庸讳言,社会常以人群而分,不仅有年龄、性别、职业和信仰的差异,也有文化程度和兴趣爱好的不同。加之各地域的文化背景、风俗习惯、自然环境等关系,便形成了大小不一的“文化圈”,而这些“文化圈”有的并列、有的套接。自奴隶社会始,阶层文化产生分化,“文化圈”逐渐形成,及至封建社会,便分立了几种不同的类型。张先生将其总结为以下四点:

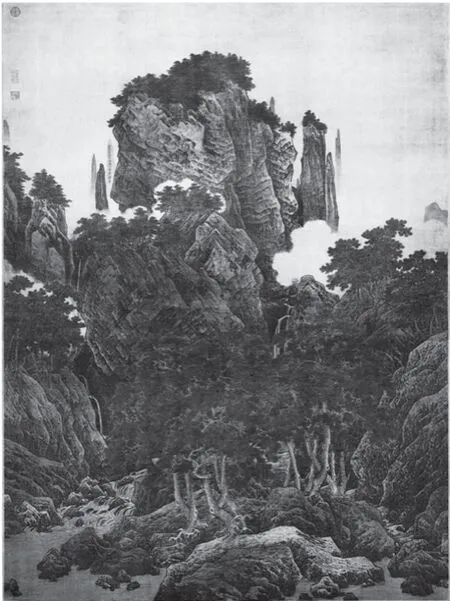

其一,以宫廷为代表的贵族文化。从《周礼》 《礼记》到历代的舆服制度,到文学上的赋、乐府,以及美术上的院体画(图1)、工艺品等。主要追求富丽和豪华,以标等级,明贵贱,炫耀地位和财富。

图1 宋画院李唐于宣和六年(1124年)作《万壑松风图》

其二,以文人士大夫为主的文人文化。这包括像文人直接从事创造的书法、“文人画”、诗词等,也囊括像假艺人之手而明文人之志的文房四宝、清供摆设、园林盆景,以及唐宋以来的茶茗和明清的紫砂茶壶(图2)等。其特点主要强调雅致逸趣,清高亮节。

图2 顺治七年(1650年)制壶名家王友兰款狮球钮方紫砂壶

其三,以宣扬宗教为目的的宗教文化。主要是佛教和道教,以及各种地方性的信仰和占卜、算卦、相命、风水等,除本身的经典和数术外,常利用文学、美术、音乐、舞蹈等形式以为宣传。例如敦煌的“经变”、道教的符咒、纸马,佛道的音乐、傩舞、寺观建筑(图3)等。

图3 唐建中三年(782年)重建的五台山南禅寺

其四,以农民为创造主体的民间文化。如传统的民俗节日、人生仪礼和日常生活的各种方式及其用品,以及民间说唱、俚曲、草台小戏、皮影、年画(图4)、剪纸等。或以实际应用,或装点环境,或娱悦心神。总之其特征在于自给、自用、自娱,且皆为农民的家庭副业或由手工艺人完成。

图4 苏州桃花坞木版年画《一团和气》

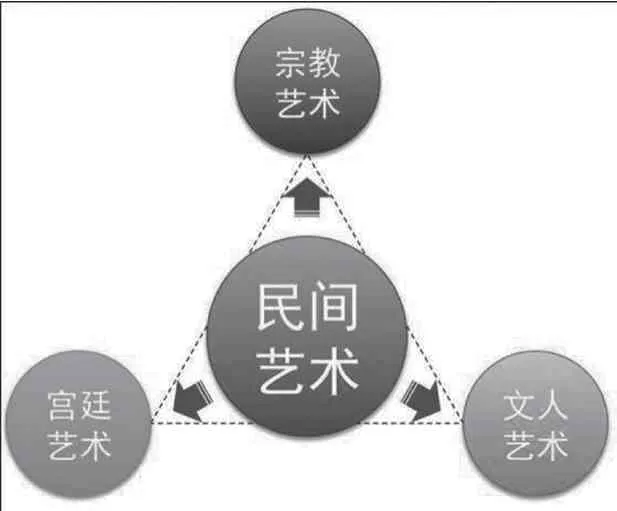

对于民艺的研究而言,上述文化分类是具有合理性的。此种研究方法并不对民艺直接下定义,而是通过分类比较,从中提升出民艺的本质及特征。因为,上述文化分类在理论上虽十分明晰,但对于各自实际品物或活动来说,其界限有时却较为模糊,所以很难列出百衲衣式的定义。四者一面并行发展,一面又交互影响,甚至在不同程度有所结合。张先生分析,从他们的关系看,前三者是在后者的基础上发展与升华的(表1)。

表1 民间艺术与宫廷艺术、文人艺术、宗教艺术之间的关系示意图

张道一先生并未给民艺概念赋以定义的形式,这说明与其强调民艺与“非民艺”的分野,倒不如注重此二者的联系。张先生认为:“民间艺术是人民大众创造的,是广大生产者的智慧结晶,从这个意义上讲,每个人都可以成为艺术家。专业艺术和专业艺术家的出现,是个历史现象。他的出现,不仅与民间艺术拉开了距离,在艺术的技巧上明显地提高了,但作为艺术同生活的关系,却始终达不到民间艺术的真切。而自从有了专业艺术和专业艺术家,并没有取代民间艺术,只是与民间艺术并行发展。”言下之意,“非民艺”的艺术及艺术家最初还是从民艺中升华而来,待发展到一定程度便与民艺相并列。从此点看来,民艺是一种“母体”型的艺术,具有“原发性”。

究其原因,在于民艺之源乃原始艺术。初民在生存需求与生存方式中,自发地肇始了最初的艺术形式。这是一种对待天地万物、人类自身、自我创造从无意识到自觉,从涉入参与到观照欣赏,由实用趋向审美的转变。例如,原始舞蹈从发生意义上讲,并非初民的表演艺术,但却饱含实用的激情,很大程度上与生存观相关联,但在发展的过程中却从情感内涵和形式特点上为后来的民间歌舞奠定了基础;而神话与传说,则是以原始视角对生活的阐述和解说,当时人们丝毫不将它们视为虚构想象的艺术创造,然而却在客观上开启了民间语言艺术的先河。如果从原始的造物活动中去考察,民艺的原始性质则越发明显。譬如原始的功能性始终是工具制造的主导因子,但并不排除混合其中的精神体验和愉悦,而由此触发的审美观念也必然构成其后手工工艺创造的先行因素之一。换言之,原始工具既是劳动的产物,又是艺术发生的标志(图5)。诚如潘鲁生在《民艺学论纲》中所言:“民艺是其他美术形式母体的观点,是构建在本原文化基础上的。……民艺的起源从某种意义上来讲,就是艺术的起源。”

图5 大汶口文化玉铲

不妨说,“原发性”就是民艺的本元性,即物质与精神混沌统一的整体。民艺的功能和目的是为了满足自身的生存需求,而后追求美好的生活、抒发理想、表达向往与祈愿,但这些皆与原初的生命价值和生命原则相联系,这表现在以下两个方面:

首先,它立足于实用的物质性,并混合着一定的精神目的,在不受外因干扰的情况下,依据创造主体的本愿,利用现存的条件进行设计制作,既为生产与生活的内容,又有艺术内蕴的显现,将物质生产与精神生产完美地交织。例如,淮阳“泥泥狗”民间玩具(图6),相传其原型乃伏羲所做样式,多为半人半猴状,其品种有“人祖猴”“人面猴”“抱膝猴”“抱桃猴”“肚兜猴”等,造型简约洗练,给人以神秘之感。但究其文化内涵,其腹部装饰实则与古老的生殖崇拜有关,且渐成为人们避凶、趋吉、求子的圣物。

图6 人祖猴(河南民间玩具)

第二,它体现的不仅是创作者个体的需求、意愿和精神审美活动,更多情况下,反映的是同一族、同一区域内,人们共同的价值尺度和审美理想,以及一定的信仰和崇拜观念、思维模式。这与原始文化在某种程度上是相通的,亦可称为“习俗的意义”或“内在意义”。譬如,桃的吉祥寓意便是如此。上古传说中,桃树乃夸父手杖幻化而成;而东海度朔山有棵大桃树,树下二神——神荼、郁垒,专事捉鬼,因此桃树又被视为王木之精,有祛邪避鬼之用。旧时人们在桃木板上绘神荼、郁垒二神以制桃符,大年初一立于门旁,以示驱鬼。民间则将桃视为“仙桃”“寿桃”,多以鲜果或蒸面桃来象征长寿(图7)。总之,其象征义从远古至今在民俗、宗教和审美的观念中世代相传。

图7 民间生日宴上的寿桃面点

张道一先生曾多次强调,认识民间艺术的原发性特征非常重要,“它不仅可以改变艺术史上被颠倒了的发展序列,为艺术分类学提供可靠的依据和奠定牢固的基础,也会改正19世纪以来美学家们囿于偏见而排斥实用型艺术的不能自圆。惟其如此,才能真正恢复民艺的历史地位和摆正它在艺术之林的位置”。

二、有关民间艺术、民间美术与民间工艺之关系的思想研究

张道一先生曾将民艺举为八大类别:衣饰器用、环境装点、节令风物、人生礼仪、抒情纪念、儿童玩具、文体用品、劳动工具等。并且,他又从民艺作品的性质、多寡和主次出发,强调造型艺术的特点,因而又将其分为九个方面:年画花纸;门神纸马、剪纸皮影、陶瓷器皿、雕刻彩塑、印染织绣、编结扎制、儿童玩具、其它。在对民艺分类的探讨中,势必关涉民间艺术、民间美术和民间工艺三者的关系,张先生对此有过深刻探讨。

毋庸置疑,“民间”是上述三者的基础型限定,是相对“非民间”而言的。然而,如若从大的范围着眼,“民间”实可涵盖整个人类或全部社会生活。试想何人何事不在民间?但事实上,当“民间”被正式提出和应用时,已然被当成了一个有特指重心的分类概念。张道一先生认为,“民间”既可专指民间流传的活动、事象或品物,亦可指具体创造的主体和其作品。一般而言,在封建社会,“民间”实是与宫廷、文人士大夫和宗教有别;而在现代,则从倾向和风貌上与专业性和专业层次迥异。从艺术领域分析,“民间”的创作者主要为基层劳动者(在中国尤其指农民和部分手工业者),其特点是带有原发性、业余性、自娱性和地域性。不妨说,“民间”概念具有“基础”和“矿藏”的性质。

必须承认的是,“民间”在生活形态、基调和风格上,确然有自身整体上的一致性和相对独立性。其概念一旦被提出或使用,本身就隐含了一种强调——对构成生活基础和底层最广大民众的强调。民间艺术、美术和工艺从产生之日起便都源自这种强调,其总体“气质”一般集中体现在观念、内容、形态、样式等方面的凡俗化和生活化。因为三者的根基毕竟是普通民众生存和生产的活动,体现他们的心态,形成自身与其他性质的精神生产及物质生产相异的特质。譬如,羊图腾崇拜可谓为羌族各类民间艺术形式的“母题”之一,而羊图腾实则缘于羌族普通民众在生活环境、社会生产等一系列因素影响下的生存观和生命观,因而也无时无刻不映现于羌族民间各艺术门类中。比如,口头艺术方面,羊曾被传说为“羌戈大战”中羌人获胜的重要因素之一:羌人谨遵神谕,作战时颈系羊毛线,大败戈基人;而民间舞蹈中有一种名曰“锅庄舞”的形式,亦是为保证生活资料来源,不得已捕食图腾物,而后分食图腾时谢罪或感恩仪式的形式延续;民间美术中,则多有以羊为创作母题的浮雕或图形等(图8)。

图8 羌族以羊为母题的浮雕

根据张道一先生的阐析,艺术的各门类中,除少数属外来性质外,多是以民间为基原的发展和分流。而民间艺术、美术和工艺则尤显原汁原味的民间风情,是有关普通民众精神意识、思想观念、道德取向、宗教信仰、审美趣味等方面在艺术领域的映射。但他同时亦指出,“民间”一词不可简单地视为与“官方”相对。因为“民间”与“非民间”的区别,有的泾渭分明,有的界限模糊,甚至交糅错综。即便有些民间手工艺人的作品,也应根据从事生产的服务性质将其归类,有的属于民间,有的却带有典型的文人士大夫色彩,因而须具体问题作具体分析。

在这里,为了明确民间艺术、民间美术和民间工艺三者的关系,张道一先生的作法是首先明晰艺术、美术和工艺的关系。他说:“按照现代一般的理解,三个词表示着三个阶梯,三个层次,在概念上有大小和隶属关系。‘艺术’中的所谓‘八大艺术’已被实践所突破;‘美术’也不限于绘画、雕塑、建筑和工艺,并已有书法专领一类。至于工艺,由于现代工业艺术的发展,大有无法包容的程度。而在另一方面,最初使用这些名词时,常把‘艺术’和‘美术’混称,因此,在习惯上,‘艺术’又有广义和狭义之分。广义的艺术包括了美术、音乐、舞蹈和作为综合性艺术的戏剧、电影等,狭义的艺术通常只是指美术。所以说,‘民间艺术’一词,既可统指民间的美术、音乐、舞蹈、戏曲、杂耍等,也可专指美术。”由此可见,广义的“民间艺术”实则将民间美术和民间工艺统辖在内。

事实上,民艺学的研究对象虽以民间美术和民间工艺为主体,但近些年学界却不常沿袭以往惯用 “民间美术”或“民间工艺”之称谓。此意在于增强“民间美术”和“民间工艺”的文化及生活内涵,强化它们人文学科、社会学科的意义。因为,民艺毕竟与民众生活方式、民俗活动及其他形态的艺术内容结合紧密,其特殊的艺术形态特征,诸如体裁、样式、功能、结构等与一般美术的空间性、造型性和静态性特征迥异,更多地带有时空性和动态特点。譬如,皮影、面具、脸谱、风筝、玩具、纸扎和面花等并非纯粹的静态艺术作品,同时饱含广义的艺术形态特征,常伴随有民间性的音乐、舞蹈、戏曲和说唱等内容。诚如张先生所言:“研究民间艺术,即使狭指美术,也不是绝然独立的。……民间美术虽然诉诸于视觉形象也不是同文学、戏曲、音乐等无缘。作为研究,还必须进行综合的比较、互勘。如果仅仅停留在形式上,是很难把握其实质的。”但他亦指出,民艺的研究与民俗的研究不可等而视之。即使研究对象相同,其角度尚有差异。过去的民间艺术研究,易从艺术本体着眼,忽视民艺中“民”之内涵与“艺”之特征。如单纯从美术概念来理解民间艺术,往往囿于形象、形态、形制而不能超越,从而使其只具美术意义而无自身特点。所以,从研究范围看来,“民间艺术”应是实用功能与审美功能相结合的艺术形式,既包含以审美意义为主的造型艺术,亦囊括民间实用艺术或传统民间工艺美术的部分。

与此同时,还需注意的是民间美术与民间工艺的关系。张先生依旧以美术与工艺美术的关系为参考坐标进行分析,他曾说:“至于美术和工艺美术,既可在美术中包括了欣赏性的(以精神活动为主)如绘画、雕塑,和实用性的(以物质生产为主)如建筑、工艺;又可将两者分开,以工艺与美术并列。”由此推衍至民间美术和民间工艺,亦可看出二者隶属与并列的关系。在以往的研究中,民间美术多作为广义概念而将民间工艺囊括其中。但现在为了便于研究,多有将以纯粹审美和精神生活作为主题的归为民间美术;而将以实用和物质生活为主题的归为民间工艺。这样二者便成为并列关系,共同构成民间艺术的研究主体。于是,民间美术中便有如下几类:

1. 祭祀供奉类。包括民众对民间诸神信仰崇拜所雕刻、绘画的各类神像、神马、在祭祀供奉活动中制作的各类面花、纸扎等。

2. 装饰美化类。包括节令活动、人生礼仪等民俗生活中的年画、窗花、布画、杂画、室内装饰品,以及民众自身装饰的剪纸花样、鞋样等。

3. 娱玩教化类。民间戏曲文化传播中涉及的面具、脸谱、皮影、木偶、相关戏文艺术品,以及形式多样、材质各异、分布广泛、具有启蒙教育、开发智力又饱含审美功能的民间玩具等。

4. 游艺竞技类。民众在游艺民俗活动中所使用的舞具、道具、乐器、彩灯及其它杂艺品。

而民间工艺则分为以下几类:

1. 穿戴服饰类。民间具有一定实用功能的穿戴服饰形式,包括服装、饰品、鞋帽、印染、刺绣、挑花、织锦等相关工艺和服饰用品。

2. 宅居陈设类。主指民众居住的宅舍及与生活相关的其他建筑物,其中包括建筑构件的各种砖、木、石雕,以及室内家具和陈设等。

3. 生产劳作类。民众在日常劳动中所创造和使用的各种农具、渔猎养殖具、交通运输具、手工业工具及其他加工工具等。

4. 生活起居类。包括民众在日常生活中创造和使用的各种餐饮厨炊用具(图9)、起居用品及其他生活用品等。

图9 清代徽州印糕板(糕点模具,描绘了喜神和欢喜童子)

三、有关建立中国民艺学学科的思想研究

“早在20世纪80年代初,美国著名学者约翰·奈斯比特就指出,现代社会电子技术和民俗文化艺术的发展是并行不悖的。这是全球化发展中的一个必然趋势。美国、日本等发达国家曾经这样发展过来,今天中国也走到了这一步。”但同样需要指出的是,在中外文化“对流”的漩涡中,中国民间文化的地位几经起伏,始终难以被提升到一定高度。不难发现,当经济基础骤变、生产方式改头换面后,民间艺术便由原来广大民众构筑的市场逐渐缩小到以农民为主体的市场。又由于西方生活用品的大量输入,中国民众生活习俗的改变,一些实用的民间工艺更受到冲击和排挤。功能价值和经济价值渐次从民间艺术中剥离开来,剩下更多的是与民俗生活、节令活动等相依的形式内容,人们对民间艺术的认识开始转向。这也使得民间艺术的创作方式和创作观念难以跟上时代的脚步。

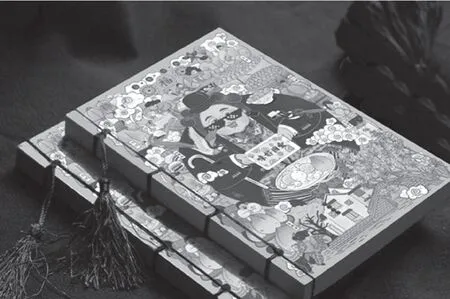

在张道一先生的眼中,民艺欲图发展,首先须懂得的是“利用”和“借鉴”。他曾说过:“对于已经形成的民间文化,特别是像民间美术、民歌小调和戏曲唱腔等,它虽然是在过去的条件下产生,但在今天仍然有不少人喜闻乐见。人们对于艺术的欣赏和兴趣,是不受时空限制的。在现代生活中,客厅里陈设一件古代的文物,或是张挂一幅古代的字画,即使是复制品,也会感到古雅,甚至发出‘思古之幽情’。”同样,民间的艺术品,诸如陶瓷、泥塑、刺绣、年画或剪纸,也会使人产生怀乡恋土之情。它的民族、民间、原发性风貌,足以令人感受淳风之美。因此,将民艺视为 “富矿”,对其利用开发并不为过。而在此过程中,可通过两种方式进行“利用”: 其一是整体性的运用,意即原封不动地保留民艺的形式、内容(或功能)技艺等,使之实用与审美结合。这在民间工艺中多有体现,譬如一些民间的传统糕点,在现代化的生活中依然可以保持原有的民间风貌和审美意趣(图10);其二是传统民间技艺和现代审美取向的结合,此即用现代审美意识对传统民间工艺的利用,使之与现代生活相适应。例如,现代文创产品以传统技艺的呈现为主体,而其形式则体现一定的现代感(图11)。另外,张先生还抱着“转化”的态度来对待民艺今后的发展。他认为:“一种文化的发生、发展与消亡,固然有其直接的原因,尤其是那些具有特殊功能的东西,一旦生活方式发生变化,它也就难以存在。可是它的‘消亡’,又不会不留下痕迹。这便是转化。”例如,现代生活工作节奏大大加快,人们在穿着上出现了国际化特点,然而民族服装并未因此消失。再如各地的庙会等民俗活动,在宗教色彩或腐朽思想观念有所淡薄的情况下,渐进形成文化娱乐和经济交流的集会活动。因而那些称为“土宜”的民间工艺品和乡土玩具等民间艺术形式,定将受到格外的欢迎。

图10 现代生活中的各类江南糕点

图11 以展现传统糕点技艺为主体的现代文创设计

只有利用和转化显然不够,张先生始终强调民艺今后发展的“创新”。尽管任何人都不能准确地预测未来民艺的真实面容,但张先生的思考使人们有理由相信,创新定会成为民艺发展的永恒主题。在近些年来渐而形成的“民艺新作”现象中,就不难窥查出这一规律。民艺新作首先是以传统民艺为源泉的创新,便是在张先生谓之“利用”的基础上产生的。但它不可能丢弃传统,本质上是在乡土文化积淀上的改良,最终还是民间生活、民族心理和审美的现代化反映。然而还须说明的是,民艺新作从严格意义上讲,并非原汁原味的“原生态”民间艺术,而是通过上述利用的方式形成的创新,它应该比一般民间艺术更趋完善。

对民艺的利用、转化与创新,最终目的是使民艺能真正摆脱困境,能真正发展成为独立的人文性学科,从而受到广泛的关注和深入的研究。在中国,包括大量民艺在内的风俗探讨自古有之,只不过未成体系。近代以来,诸如蔡元培、鲁迅、刘半农、沈尹默、顾颉刚、周作人等,都曾为民俗研究的兴起做出重要贡献。但真正将民艺作为一门学问提升到人文学科的角度,还要到追溯20世纪80年代。张道一先生曾在1988年“中国民艺学理论研讨会”上发表了《中国民艺学发想》这篇具有开拓性的民艺理论论文,第一次比较全面地提出民艺的学科建设问题,从而为民艺学科的构架和建设奠定了基础、指明了方向。

张先生在研究时注意到,日本的民艺,实际与中国“民艺”有着一定差异。前者多集中在实用艺术的领域,忽视了那些以精神活动为主的民间艺术品。与此同时,日本又常把“民艺”和“民具”“民俗”并列,这样尽管研究对象具体了,但其范围则更为缩小。至于欧美诸国,也多是将民艺作为民俗学的一部分予以考察,并不视为独立的学科。而在中国,建立独立的“民艺学”既要体现民艺学的共性,又要突出中国的特色,以区分于其他国家的民艺学。

张先生认为,中国民艺学的建构尚属起步,很多问题和现象须充分调查研究。如若过早作出论断,列出规定性的框架,要么便易陷入不切实际的窠臼,要么就易导致简单化、概念化的研究,从而形成思想的羁绊。但同时,他亦指出,不从定义出发,并不意味着没有理论指导。

从严格意义上讲,中国的民艺学实属为一门社会学科,它带有边缘学科的性质,必然要与社会学、民俗学、艺术学、美学、历史学、考古学、心理学等互联、互渗。至于民艺学学科的建设,张先生主张以下几个问题须着重解决:

首先是民艺学的研究对象。主要指那些与大众生活和艺术有关的方方面面,包括生活日用、装饰陈设、传统节日、人生礼仪、体育娱乐、生产劳动等民艺内容。并且,应同时梳理民艺的来龙去脉,对其历史和现在的关系予以廓清。这也正是民艺学研究超越艺术学、美学领域而走向综合整体的发展趋势。不仅如此,张先生还在深入研究的过程中认识到,民艺学研究应避免“见物不见人”,民艺创作的主体及其生产和生活方式,构筑了民艺品类的生活底蕴和文化内涵。

其次是民艺学的研究宗旨。此便是民艺学研究的目的、性质和特点,以及民艺与专业艺术的关系等。可以说,张先生提出民艺学研究的宗旨,正是为了在民族文化的整体建构上去具体探究民间艺术的规律,这不仅包括其发生、发展的脉络,还包括它自身性质与定位,功能与作用,流布与传承,种类与风格,成就与特点,以及与专门艺术家创作的关系。

第三是民艺的分类。一般而言,从艺术学角度,立足民俗事象和艺术风格进行综合分类的方法,应是合理的。这样既强调了民艺的人文特性,又兼顾民艺的观念、用途和样式等方面,使其更具综合学科的特点。当然,学科的分类具有一定的主观性成分,因此张先生申明,对它的分类方法,要实事求是地从实际情况出发,不可硬套既成的分类法。因而必须“从内容到形式,从材料到制作,从构想到应用,从形态到审美,分别归类,探索其合理的结构”。

第四是民艺的成就。无须赘言,民间艺术的成就自然是劳动人民智慧的结晶,是物质文明与精神文明的完美交融,其表现形式多具普遍性和程式化,可谓为一种群众喜闻乐见的艺术类别。对其传承性、创新性、地域性和乡土性的研究,应该成为关注民间艺术成就的重点。但在对待民间艺术成就的态度上,张先生指出,有两种错误观念须防微杜渐。其一是认为民间艺术既是历史的产物,就多属腐朽和没落,主观臆断它定会随社会发展,丧失生存基础,从而步入消亡;其二是陷入将民艺品视为古代文化“活化石”的误区,此种态度并未着眼于民艺今日的形态和未来的发展。更有甚者,误将今天民间艺术的成就完全归因于旅游业的刺激,其传承和创新仅是为了迎合游客的猎奇心态,与人们的实际生活毫无干系。事实上,有关民间艺术的成就,正确的研究态度,应该把它当作民族文化的基础,不是“活化石”,而是“活生生”的文化现象。

第五是民艺学的研究方法。这是民艺学建设中最为关键的问题之一,关涉到民艺中应如何做调查工作,发掘、了解、收集、记录和整理以及如何做研究工作,综合研究,分类研究,比较研究和专题研究等方面问题。张先生分析,现阶段中国民艺学的局部调查虽成绩明显,但放置全国范围的整体视野下,则尚属沧海一粟,且很不平衡。他说:“全国2000多个县,各县都有独具的东西,如果以县为单位,一县介绍出一样或几样,便看出我们的工作远远不够。如果说以往的调查工作多侧重于民间木版年画、剪纸、蓝印花布、十字桃花,近年来又括及泥玩具、手绘年画、刺绣、面具和少数民族的蜡染、线织锦等。那么,对于民间的日用品,特别是所谓‘无装饰’的用具及至工具等,我们几乎还没有触及。”

总之,张道一先生首倡创立民艺学学科的设想以及对其构建的身体力行对今后该学科的建设无疑起到了奠基的作用。虽然民艺学作为一门综合且独立的学科尚属起步阶段,但张先生从文化角度的眺望,使原先将民艺视为难登大雅之堂的误解涣然冰释,从真正意义上恢复了民艺的面貌,并逐渐将其提升到人文学科的视野下予以观照。