过渡型社区的空间“聚—离”与包容性治理*

吴 宗 友 丁 京

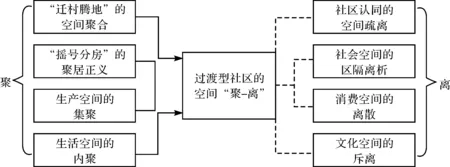

社区治理既是社会治理的最小单元,也是国家治理体系和治理能力现代化建设的基础工程。我国许多城市周边的农村地区,在快速城镇化进程中催生出一种全新的社区形态——过渡型社区。伴随着土地转让征收、村庄拆迁重组等空间聚合的推进,过渡型社区中的居民主体即失地农民普遍性地面临城乡物理空间(即地理空间)变迁、社会空间区隔、生产空间分异、文化空间离析等多维度的分离性空间张力(或曰冲突)。这种特殊的“聚—离”悖论持续性地影响着社区治理体系与治理能力的优化升级。如何因应此类社区顺利转型之需,帮助失地农民高质量地实现市民化转型,是值得学界深入探究的时代课题。本文选取了安徽省合肥市市区与C县交界处的L社区为田野点,着重探究过渡型社区“聚—离”张力的发生机制,并以“以人民为中心”的社区发展理念为指导,全面审视包容性社区治理创新的实践探索,以期推动过渡型社区走向善治,为类似地区实现城乡一体化协调发展提供路径参考。

一、空间社会学理论视域下的过渡型社区治理

究竟何种类型的社区才能归类为过渡型社区,目前学术界众说纷纭,缺乏统一认识。从居住模式的改变来看,喻新安认为过渡型社区是两个或两个以上自然村或行政村经由征地拆迁后集中安置而形成的一类社区。从管理体制来看,纪芳强调,过渡型社区是以改变原行政村或中心村村委会为农村社区居委会的自治组织;此外,也有部分过渡型社区实行村民委员会和居民委员会双自治组织共存。从建设类型来看,徐宏宇将过渡型社区分为五种类型:一是城镇社区(集镇社区);二是城乡接合部社区;三是“城中村”社区;四是“村改居”社区;五是拆迁安置社区。

本文所研究的过渡型社区是指在整村推进式城镇化过程中将原有两个及以上自然村或行政村进行拆迁合并,土地被征收或被集中流转,失地农民在规定时间内被集中迁入统一规划的新建楼宇,居住空间发生了结构性重组等基础上,最终形成的新社会生活共同体。这种共同体的理想状态应是物理空间、社会空间、文化空间以及心理空间在人们朝夕相处的社会生活基础上的有机融合。现实情况则是:过渡型社区的居民主体在失去土地后,其主要生产活动在较短时间内转向非农产业,生活方式也随之发生深刻变化,他们的生活世界在政府的引导下迅速转向所谓的“市民社会”;同时,在转型过程中产生了与其居住空间(物理空间)聚合相悖的其他空间关系的严重疏离现象,这是乡村文化和都市文明在短时间内激烈交汇的必然结果,并主要表现为社会交往方式、社区文化、社区认同等一系列的冲突性张力。正是基于这样的特定情境,遂将此类居住共同体称为过渡型社区;随着新型城镇化的快速推进,此类社区的治理问题也成为城乡基层社会治理的重点和难点。

诚如安东尼·吉登斯所言:“社会系统的时空构成恰恰是社会理论的核心。”这一论断符合“重回生活世界”的方法论原则与价值立场,超越了实证社会学所坚持的主客二元对立的思维方式。作为对日益呈现流动性、碎片化与多元化社会基本样态的回应,以空间性为价值基准的认知判断体系逐渐形成。融空间性、历史性和社会性为一体的“三元辩证法”逐渐成为认识和分析都市化进程中出现的复杂社会问题的重要方法。作为社会学理论发展史上重要成就之一,自20世纪70年代亨利·列斐伏尔提出原创性的空间理论之后,国际社会学研究开始了所谓的“空间转向”,空间逐渐成为分析社会问题的崭新视角和概念工具。

梳理西方空间社会学理论脉络,就其要点而言,列斐伏尔以马克思主义经典理论作为逻辑起点,以都市化进程中复杂的社会问题为研究对象,在生产的语境中深刻把握空间性、历史性和社会性的辩证关系,开创了日常生活异化与现代化的空间生产理论。戴维·哈维则以开阔的学术视野,揭示空间与资本循环的内在关联,提出“空间正义”这一重要概念。爱德华·W. 苏贾将空间社会学称为后现代地理学,并建构“第三空间”的概念工具。此外,福柯、吉登斯、曼纽尔·卡斯特等众多学者分别从不同的空间视角,缔造了各有异趣的“空间理论王国”。仔细品味空间视角下的诸多社会(学)理论,不难发现其中蕴含着社会与空间之间的内在逻辑及其互动机制。一方面,空间是由社会塑造的,是社会关系的容器,人类的社会实践和技术创新塑造了不同特色的空间样态(包括网络空间);另一方面,空间能够以自身独特的存在和独有的方式模塑个体的意识形态,进而成为社会关系再生产的“承载者”。

就本文所研究的过渡型社区空间而言,快速的城镇化推动过渡型社区由传统“乡村空间”向现代“都市空间”不断转型,而失地农民作为适应空间转型的主体,因短时间内社会适应能力相对不足,心理空间与都市文明存在一定程度的结构性张力,加之包括网络空间在内的流动空间深度嵌入在地化空间,导致置身于过渡型社区的居民始终无法达到“时间性”“空间性”“社会性”彼此互构、和谐一体的稳定状态。循此思之,笔者认为空间社会学理论为过渡型社区治理研究提供了崭新的分析视角,不仅为思考失地农民市民化受阻的深层原因提供了理论依据,也为推动过渡型社区走向善治提供了关于“空间公平与空间正义”的策略性思路。

二、过渡型社区的空间“聚—离”张力

2021年7月至10月,笔者所在的研究团队就社区治理问题对L社区进行随机问卷调查;同时,运用半结构化访谈、体验式观察等研究方法,多次深入该社区调研过渡型社区治理中存在的突出难题——空间张力,进一步分析浮于空间聚合的现象表面之下,隐而涌动的令居民难安、让领导头痛的空间离析力量。调研中涉及的访谈对象主要有在行政上分管L社区的镇政府领导、L社区居委会有关工作人员及负责人、社区能人、社区社会组织负责人、社区工作者、社区普通居民以及物业公司负责人等,访谈人数超过30人。

图1 过渡型社区的空间张力示意图

1.“迁村腾地”的空间聚合与社区认同的空间疏离

2.“摇号分房”的聚居正义与社会空间的区隔离析

3.生产空间的集聚与消费空间的离散

生产空间是指生产要素与生产活动相结合的场域。L社区的居民在传统农业时代,其生产空间建立在自然经济基础上,具有典型的自足性与封闭性。在实行家庭联产承包责任制以后,农业生产是农民以承包的土地作为最主要的空间性劳动资源,以家庭为生产的基本组织形式,进行的生产空间分散化的生产活动。当前,随着城市化、工业化、市场化、信息化的快速推进,利益驱动的“资本下乡”正在不断加速农民的生产流动、社会阶层分化和生产空间的大规模重组,使得L社区居民较之以往面临生产空间集聚与消费空间离散的空间张力。

值得关注的是,L社区居民在由失地农民向市民身份转换的过程中,与消费空间的转换相应的是消费价值观的嬗变,他们开始注重消费环境、消费产品以及消费行为的象征意义。但是,笔者在调研中发现,也有少部分居民在此过程中发生价值观念的扭曲,导致其新的消费空间异化和日常生活世界的断裂。譬如一些受教育程度偏低的失地农民在获得征地拆迁补偿款后,滋生不劳而获的心理,热衷于放高利贷、开办地下赌场等不法行为,甚至染上恶习。这些情况反映了在此类过渡型社区开展移风易俗的文化空间建设的迫切性。

4.生活空间的内聚与文化空间的斥离

对于L社区居民而言,此处的生活空间是指居民日常生活的活动范围。文化空间则指失地农民在市民化过程中对其身份转变的态度、认知与行为模式,以及共享的价值体系和风土人情等。生活空间是日常的、感性的、物质化的,相对而言文化空间则是历史性的、理性的、精神化的。大规模撤村并居往往使失地农民从人均占有物理空间十分宽裕的传统村落,“空间移民”至人均享有物理空间十分有限的楼宇社区中,这必然造成居民日常生活空间的内聚式压缩,即他们的居住空间和日常活动范围较之以往显得格外逼仄。而更具挑战性的问题是,大部分失地农民短时间内难以适应如此迅速的“空间切换”所形成的文化规则。众所周知,传统乡村与现代都市分别拥有差异显著的文化空间,而两种文化空间的规则往往是冲突的。因为短时间的剧烈空间重组即所谓的“洗脚上楼”,会导致过渡型社区内传统乡村文化与现代都市文明发生激烈碰撞,在生活空间内聚的同时,呈现出文化空间的斥离。笔者调研发现,上述情况在以下两个方面表现得尤为突出。

一是生活惯习的文化冲突。就L社区而言,失地农民“洗脚上楼”后,原有的个人主义色彩浓厚的小农生活惯习依然坚韧地存在于居民日常生活中,与强调公共性的现代都市社区治理发生严重冲突,造成“文化堕距”现象,比如在小区公共景观的人工湖里洗衣服、在单元楼门口的公共空间堆放个人杂物、在公共草坪上种菜、在社区绿植上晾晒衣物。这些有悖于都市社区公德的行为皆是传统乡村生活中行为惯习在都市化社区中的自然显现,行为主体并未觉得不妥,也无道德自责感。笔者在对L社区居民关于文化空间斥离的问卷调查中发现:有41.7%的居民认为自己虽然住在都市化的楼房和小区里,但仍然保持着农村生活方式,并认为自己还是“乡下人”;另有7%的居民表示对自己的身份说不清,如果非得认定的话,那就认为自己是“住在大城市的乡下人”。

三、包容性治理:消弭过渡型社区的空间张力

1.过渡型社区治理的主体包容策略

主体包容强调过渡型社区治理要打破过去由政府包揽一切的一元化社会管理模式,转变政府职能,简政放权,在党建引领下,以政府为主导,以社区社会组织为重要支持力量,积极吸纳民众、社会工作者、专家学者等多元主体协同参与社区治理,以避免社区权力空间的异化与失衡。在实践中,要筑牢社区党建堡垒,引领社区权力空间重建,营造睦邻友善的社会空间,激活多元主体参与社区治理。

第一,明确社区基层党组织是过渡型社区治理的主心骨,是凝聚多元主体参与社区治理的组织者,是保障社区治理沿着正确方向发展的根本力量。L社区通过打造“社区党支部+网格党小组+楼栋长”的党建引领下的三级网格治理模式,着力营建睦邻友善的社会空间。例如,L社区按照“区域相邻、规模相当、管理方便”的原则,以楼栋为单位,将社区划分为28个网格党小组,把社区所有党员吸纳到各网格党小组中;由社区书记担任一级网格长,负责监督,指导社区综合事务;各楼栋设有由党员担任的网格党小组和楼栋长,负责发现并解决社区日常运行中的“热点”问题(如政策法规宣传、便民事务代办、居民矛盾纠纷化解),及时将过渡型社区存在的隐性矛盾予以化解和妥善处理,用热心服务激发社区居民主动参与社区建设的积极性,消除社会区隔,凝聚社区共识,增进社区认同和社区归属感。

第二,L社区坚持在党建引领下“内育外引”社区社会组织,并以之作为重要依托,盘活社区资源,增强社区活力,做好社会服务。在“内育”方面,L社区培育了夕阳红艺术团、为老服务协会、家庭服务协会等社区社会组织;在“外引”方面,2021年7月,L社区引进合肥市SC公益机构参与社区治理,该机构是一家在合肥市民政局注册登记的5A级枢纽型社会组织。目前SC公益机构在L社区积极打造“和美公益”社区服务品牌,孵化各类具有辖区特色、满足社区需求的社区社会组织。通过这些社区社会组织,成功地将社区民意予以引导、凝聚并转换为社区服务的具体项目,为社区居民提供“点菜式”服务,满足居民的社区需求,进而巧妙地将居民直接或间接地纳入社区治理主体中。

2.过渡型社区治理的制度包容策略

所谓制度包容就是在过渡型社区治理过程中,通过制度优化,拓宽社区治理的制度空间,让多方参与、协商共治具有充分的制度保障,确保共建共治共享的社会治理新格局顺利实现。在实践中,要畅通社区参与渠道,扩展协商治理的制度空间,夯实治理有效的社会基础。L社区是经由合村并居而形成的一类特殊社区,矛盾较为错综复杂,社区管理一开始采用的是简单化的行政手段,缺乏基于社区特殊性的制度设计,结果造成居民参与社区各项事务的热情严重不足、社区矛盾有增无减、治理无效等乱象。有鉴于此,L社区转变治理思路,多次召开居民代表大会,充分听取民意,适时建立多元共治的相关制度。

第一,在辖区内设置普通居民社区参与的各类“议”站,包括党群服务中心的“协商议事厅”、以小区凉亭为空间的“议事亭”、物业办公室的社区治理“意见箱”等,通过多种渠道听民声、汇民心、集民智,在制度设计和服务机制上尽可能地实现最大限度的协商治理。L社区在服务大厅每个窗口的工作人员卡座名片上,都印有“眼睛往下看、身子往下沉、劲头往下使”的为民服务理念,这也是社区服务的制度要求。

第二,进一步拓展社区居民参与社区事务的范围和层次,畅通参与渠道。L社区通过居民代表大会、楼栋论坛等多种形式让居民参与到社区事务中。在定期召开的居民代表大会上,L社区发放社区服务需求季度清单表,让居民来监督社区服务落实情况,具体包括环境整治、治安巡逻、文化活动等方面,并按照优秀、良好、一般、较差四个等级来评议。通过一系列的制度设计,强化与居民的联系,对准居民需求,完善社区服务,夯实治理有效的社会基础。

3.过渡型社区治理的技术包容策略

第一,开通多渠道云平台,开展数字服务,为居民数字赋能。L社区所在的C县是国家级数字乡村建设试点县之一。L社区积极利用良好的政策环境,在C县网信部门的支持下,主动接入C县统一建设的数字乡村中心平台。该平台连接政务、经济、文化等信息枢纽,极大地帮助L社区居民实现与外部环境的资源共享,并通过广播电视、新媒体、公共媒体终端向社区居民及时发布各类服务信息。当前,L社区拟建多个枢纽节点以及横向对接节点,可以据此实现“一枢纽多中心”的数字化治理,促进党建中心、政务中心、综治中心、新时代文明实践中心、公共文化服务中心和综合服务中心等多部门的信息联动和一体化服务,推进数字技术与社区治理的“无缝”链接。

4.过渡型社区治理的文化包容策略

当前,我国正从“乡土中国”向“城市中国”快速迈进。作为一种特殊类型的社区,过渡型社区将伴随中国经济的不断发展以及城乡空间关系的深刻变迁而阶段性地广泛存在。直面经验现实,分析空间变迁及文化嬗变对过渡型社区建设的深远影响,探索网络化背景下过渡型社区治理的“理想类型”,这是实现社会高质量发展的时代所需。空间分析是当代社会问题研究的重要视角,社会关系在某种意义上就是空间关系。如果将过渡型社区治理置于城乡空间关系背景下予以考察,可以清楚地发现,伴随着城郊乡村地区一系列空间关系的剧烈变迁,社会生活共同体内部的社会责任与公共权利发生了深度重构并引发社会冲突。本文所述L社区里呈现的空间“聚—离”悖论,即是其例。理论研究工作者与社区治理的实践者,均须因应过渡型社区的空间新变化,采取新视角,确立新思维,建构新路径,探索社区治理的新模式,以实现空间整合,践行空间正义,促进基层治理的现代化。