全球经济治理研究的演变与新兴趋势

——基于CNKI与Web of Science的CiteSpace文献计量分析*

韩永辉 麦靖华 张 帆

(1.广东外语外贸大学广东国际战略研究院,广州 510420;2.中国社会科学院世界经济与政治研究所,北京 100732;3.广东外语外贸大学经济贸易学院,广州 510006)

一、引言

全球经济治理,主要指国家和非国家行为体为消除全球经济发展制约因素而推动和开展的机制协同、协调与合作。全球经济治理发展可划分为三个阶段。第一阶段是1945~1975年,国际社会在美国主导下建立了新的国际经济秩序,搭建了世界银行(WB)、国际货币基金组织(IMF)与关贸总协定(GATT)等国际组织和机制以解决全球复兴发展、国际汇率稳定和多边贸易合作等问题。第二阶段为1975~2008年,全球经济治理的主体是发达国家。国际能源危机、发达国家滞涨、美国财政收支与经济收支双赤字和亚洲金融危机等问题对第一阶段的治理秩序产生了较大的冲击,七国集团(G7,后拓展成G8)在这一背景下诞生并不断强化,成为发达国家主导全球经济治理的平台,但发展中国家尚未有效地参与到治理过程中(陈伟光,2014)。第三阶段为2008年至今,二十国集团(G20)机制正式成为全球经济治理的主要平台,标志着发展中国家比较有效地参与到了以往由发达国家绝对主导的全球经济治理过程中(盛斌和高疆,2018)。目前全球经济治理秩序在新冠肺炎疫情和中美摩擦持续升级等多重因素的冲击下,显现出了“脱钩”“崩塌”“失序”的危险倾向(张宇燕,2016;盛斌和王璐瑶,2017)。如何在危机下稳定治理秩序并加强全球经济治理变革,成为学术界和实践界备受关注的议题,但科学回答该问题仍然面临理论和现实的双重困境。理论上,国内外学者对全球经济治理开展了视角多元的研究,但对于全球经济治理的关键概念尚未形成系统的、清晰的认识,现有全球经济治理理论建构未臻完善,甚至对于全球经济治理体系运作也常有“全球共治”和“霸权治理”等相冲突的观点。现实中,中国是现有国际体系制度的受益者和捍卫者,正逐步参与全球经济治理,充分发挥自身优势并在国际社会中成功占据一席之地。但中国参与全球经济治理的能力与话语权仍然非同步增长。中国同时也是现有国际体系制度的受害者和批评者,对全球经济治理体系贡献的增量改革面临被发达国家边缘化、污名化的风险。因此全面地把握全球经济治理研究领域发展现状和趋势,了解研究当前的热点议题,对解决当前中国参与全球经济治理体系改革路径如何设计的问题具有重要参考意义。

相比已有研究成果,本文的边际贡献主要体现在:(1)基于多学科交叉融合的研究视角,提炼出对全球经济治理的核心解读,辨析其演变过程和发展方向,探索更系统全面的全球经济治理阐释;(2)借助文献计量和知识图谱工具,采用定性和定量研究方法考察全球经济治理研究领域,拓展已有研究的度量视角;(3)构建理解全球经济治理的逻辑框架,揭示全球经济治理研究热点和潜在议题。本文有助于学术界和实践界在此基础上把握已有研究成果和发展脉络,更好地开展全球经济治理研究。

二、全球经济治理研究的文献计量分析

本文以Citespace 5.8软件作为研究工具,通过对文献资料的抓取,识别学科研究方向发展的新趋势和新思路。文献计量和知识图谱分析的数据收集遵循两个标准:一是收集学术圈公认的、能够反映研究领域动态以及整体情况的文献;二是收集方式具有实操性。全球经济治理的内容主要反映在宏观经济、贸易投资、国际金融和贫困等具有基础性、根本性和长期性的领域。因此,本文选择CNKI和Web of Science数据库作为文献检索平台,对全球经济治理研究领域文献进行检索。其中,外文文献检索以“global governance”“global economic governance”“global financial governance”“global development governance”“global trade governance”“global investment governance”为主题,勾选SSCI数据库,时间跨度设定为2021年之前(含2021年),共检索出2533篇相关外文文献。中文文献检索则以“全球经济治理”“全球贸易治理”“全球金融治理”“全球投资治理”“全球发展治理”为主题检索词,勾选CSSCI,时间跨度设定为2021年之前(含2021年),得到1295篇中文文献。中外文文章类型均限定为论文。为进一步确保文献数据样本的有效性,逐篇剔除与主题不相关的文献,同时对样本进行系统整合,对关键词同义词、对同一机构的不同名字和属于同一国家不同地区的进行合并,并且在Citespace软件中使用“去重”功能,最终检索得到809篇外文文献,929篇中文文献。基于这些数据,本文从关键词共现、高被引文献和作者构成三个维度进行文献计量分析。

(一)关键词共现

本部分在生成关键词共现矩阵基础上,对全球经济治理研究演变趋势采用关键词共现、词频分析和中心度分析,定量地研究全球经济治理学科的知识单元结构,反映全球经济治理研究领域知识的发展和突变,把握全球经济治理的重点议题与领域,实现对全球经济治理领域研究状况全面而深入的探究。关键词共现频次指关键词在该数据集中出现的次数,关键词中心度反映文献研究的热点。

表1 中文文献高频关键词中心度与频次(TOP 15)

外文文献方面,研究内容较为具体成熟,有不断向精细化发展的趋势。总之,早期重点关注理性主义、批判现实主义和新自由主义等理论范式,亦关注安全共同体、多边主义、区域化以及交叉合作等治理方式,同时比较早地侧重全球经济治理中欧盟、发展中国家等治理主体研究。后来有关亚洲、东盟、非盟、金砖国家、新兴力量以及中国等“崛起”治理主体的研究热度大幅增加,关注点拓展至全球危机、气候变化、人权以及劳工问题等与全球经济治理体系建设的相互关系。近年来,全球经济治理体系变革进入新阶段,在全球经济治理方面的研究也进入了精细化的阶段,关注点较为分散,比较集中的议题有双边主义、议价能力、逆向选择以及分裂等。与中文研究相比,外文更倾向于将全球经济治理研究融入到各个细分领域中进行,全球经济治理理论框架、全球发展治理以及社会问题等相关的研究议题相对较多。在外文研究中,共有全球治理、权力、政策、全球化、全球经济治理、中国、合法性、国际组织和民主9个关键节点(表2),可以看出除了传统构念,外文研究同样关注全球经济治理合法性和民主性问题,并且着重于国家政策和权力的变动。

表 2 外文文献高频关键词中心度与频次(TOP15)

整体而言,全球经济治理中外文研究“交集”和“错位”并存。从交集的共同点看,中外研究都较为关注经济全球化背景,WTO、IMF、亚投行等国际机构,以及中国等新兴经济体等议题。但对于全球经济治理具体议题的研究偏好存在着明显的错位,中文研究更关注“一带一路”和“人类命运共同体”等与中国等新兴经济体治理话语权息息相关的议题,而外文研究的关注点则偏分散,对各个细分领域和基础构念的认识较为多元和深化。“错位”具体主要表现在两个方面,一是外文研究对全球发展治理较为关注但中文文献却存在比较明显的空白。全球发展治理主要研究可持续发展、发展援助、发展中国家转型和贫困治理等议题,这可能是因为金融治理和贸易治理等议题研究在发达国家已经较为成熟,发达国家和地区的学者转而关注全球发展治理这一研究积累相对较少但对全球包容性发展更具深刻意义的话题。二是中文文献对“一带一路”“人类命运共同体”“制度性话语权”等关注较多而海外学者并不关注。究其原因,一方面,全球经济治理中外文研究对话面临着一定的语境和构念转换困难,由于这些概念是中国语境下的产物,海外学者难以了解深层次内涵,这也从侧面反映出中国在国际舞台上的影响力和话语权不足,关于新时代下全球经济治理的价值观念、精神内涵、战略思想以及建设路径等具备“中国特色”的研究主题未能在国际学界引起重视。另一方面,发达国家以及中国等新兴经济体力量对比产生变化,中国崛起动摇了发达国家排他性的优势主导地位,守成大国学者以及新兴大国学者关于全球经济治理的权力更替、利益变化、冲突对抗等研究议题存在观点交锋。

(二)作者构成

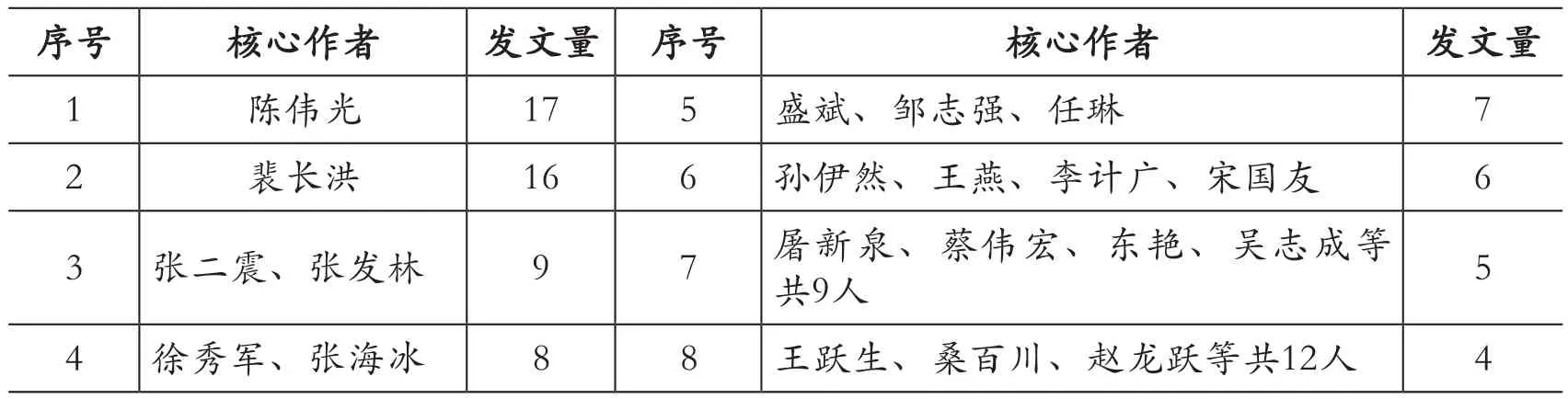

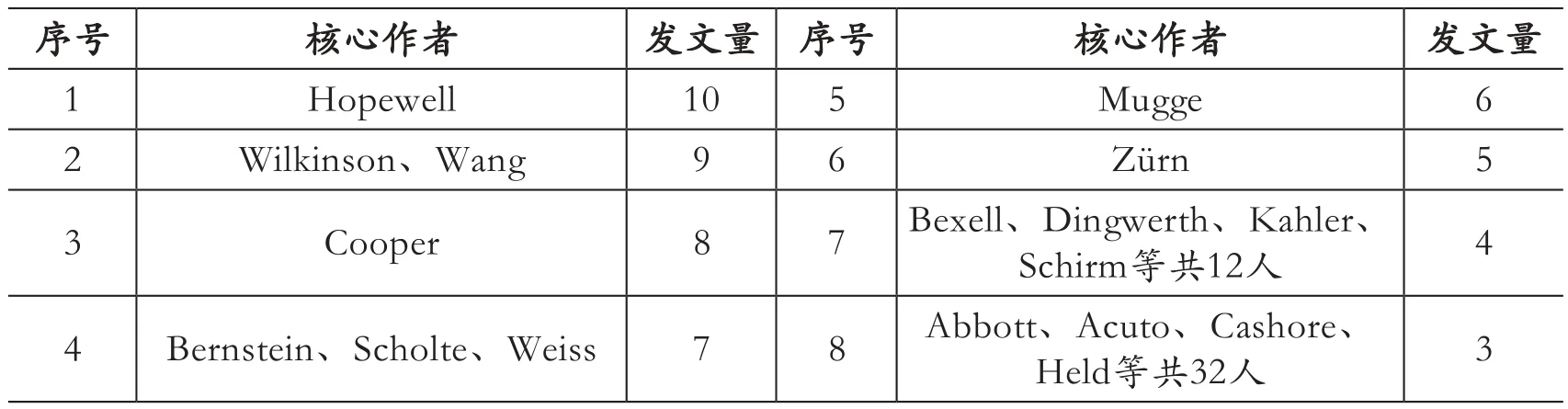

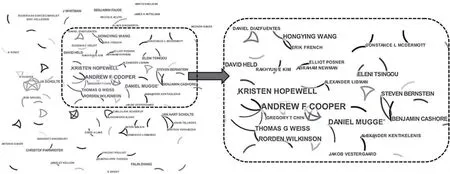

本文将CiteSpace中的节点选择为“Author”,对作者间的合作网络进行共现分析,进一步挖掘全球经济治理研究中的核心作者。①本部分参考吴隽和徐迪(2020)的研究确定核心作者,以文献计量学中的普莱斯定律来确定核心作者,公式为:,M代表核心作者发文数量中的最小值,Nmax则指所有作者发文数量中的最大值。根据CiteSpace结果可知,中外文文献研究作者发文数量的最大值分别为17篇和10篇,即Nmax=17和10,将其分别代入公式中可得M1=3.09和M2=2.37。因此,本节确定中文研究发文量4篇及以上的作者为核心作者,外文研究发文量3篇及以上的作者为核心作者。作者合作网络可以反映出学者之间的合作关系,其中作者名字越大,说明该作者具有纽带的作用越强;连线越粗,表示合作越紧密。

中文研究方面,核心作者合作网络较为稀疏分散,仅形成个别小型聚合中心,整体合作态势略呈分散态势,未能形成长期稳定的研究聚力(图1和表 3),核心作者陈伟光和裴长洪发文量领先(17篇和16篇),其中陈伟光主要研究领域为全球经济治理范式和理论以及制度性话语权,在概念上区分了全球治理与全球经济治理的理论边界(陈伟光,2014),基于权威、制度和观念角度提出了全球经济治理的范式及范式转型本质特征(陈伟光和蔡伟宏,2018),并提出通过对既有多边制度的维系及创新话语机制的方式,提升中国在全球经济治理下制度性权力的战略路径。裴长洪则较为关注全球公共品以及中国建设开放型经济治理体系,指出全球经济治理实际上是提供全球公共品,其中包括多边和区域的国际规则、国际机构和平台以及企业和私人机构社会责任和服务(裴长洪,2014),在中国融入全球经济治理过程中,需要建设和完善开放型经济治理体系,积极提供全球公共品(裴长洪,2013,2016;裴长洪和刘斌,2020)。其余被引量较高和影响力较强的核心作者关注议题包括“一带一路”合作倡议(贾中正和任琳,2015;郑伟和桑百川,2017;戴翔和张二震,2019)、新兴经济体合作路径(邹志强,2014;徐秀军,2017)以及全球经济治理变革中中国的角色和作用(盛斌和高疆,2018;张发林,2020)。整体而言,中文核心作者侧重于剖析“中国治理”方案,以提升国家在全球经济治理体系中的地位和话语权。

图1 中文研究作者合作网络

表 3 中文研究核心作者统计

外文研究方面(图2和表4),相比较而言,核心学者发文量差距较小,发文量为3~4篇的核心作者数量较多。Hopewell发文量在外文研究中排名第一,其重点研究领域为新兴崛起国家引致的权力转移如何重塑全球经济治理格局,指出现有的国际经济秩序是在美国霸权时期构建的,至今仍然很大程度上受到美国力量的影响,中国、巴西以及印度等新兴国家逐渐成为自由市场全球化以及推动全球经济治理体系改革的积极倡导者之一(Hopewell,2018,2019,2021)。Wilkinson和Wang的发文量则排名第二(9篇),其中Wilkinson主要研究议题为全球经济治理困境和WTO改革,指出当前日益增多的全球经济问题本质与当前全球经济治理体系结构脱节(Weiss and Wilkinson,2014,2018),全球贸易治理处于周期性危机,多哈回合搁置成为全球经济治理体系发展的阻碍因素,强调贸易治理体系改革的必要性和紧迫性(Wilkinson,2017,2018)。Wang的研究重心是中国在全球经济治理中的角色和作用,指出美国以及部分发达国家由于经济增长乏力,对全球经济治理贡献有限(Wang and Rosenau,2009),中国则寻求在全球经济治理中发挥建设性作用,推动既有国际机制改革,例如建设金砖国家新发展银行以及亚投行等(Wang,2017,2019)。但其也质疑中国具备“霸权”色彩的治理行径,指出中国在全球经济治理体系未来有可能“接近”美国的角色和地位(Wang and Rosenau,2009;Wang and French,2014)。部分核心作者在全球经济治理研究上未能以“量”绝对领先,但以“质”相对占优,例如Bernstein、Weiss、Dingwerth、Kahler等核心作者的研究被引量较高,在该领域属于影响力较强的关键节点,部分研究可以被视为是全球经济治理研究的奠基和突破性强的文献(Zürn,2004;Dingwerth and Pattberg,2006;Bernstein and Cashore,2007)。总体来说,外文研究核心作者相对关注全球经济治理体系困境和改革路径,辨析其中权力转移过程以及剖析中国等崛起大国的作用和角色。

表 4 外文研究核心作者统计

图2 外文研究作者合作网络

(三)高被引文献

文献的被引用数量反映了该文献研究的质量和热度,也有助于识别全球经济治理领域中的重要节点和突破性观点,此处部分列举中外文研究高被引文献,进一步辨析在全球经济治理研究领域中贡献力和影响力较大的文献。

中文研究方面,学者基本关注全球经济治理规则、人类命运共同体和“一带一路”。被引量最高的论文被引频次为277次(陈万灵和何传添,2014),该文指出21世纪海上丝绸之路是满足中国和沿线国家公共产品需求的重要支撑,具备制度建设和全球经济治理功能,中国参与全球经济治理过程中需要坚持“互利共赢”和“包容性发展”的理念,深度参与全球经济治理,借助与沿线国家建立的经贸合作规则和制度建设,推动区域贸易和投资领域的广泛合作,促进形成“21世纪海上丝绸之路”沿线国家的经济共同体。排名第二的被引量为155次(金碚,2016),作者认为在“经济全球化3.0”时代,各国处于利益关系错综复杂、“共生”“寄生”关系日趋深化的格局,全球经济治理客观上向着“利益共同体”的方向演变。中国亟需利用“善治”引领世界经济,借助“一带一路”倡议互通观念将全球经济治理理念升华,缓解“南北差距”和“中心—外围”等不平衡不公平问题,使人类命运共同体理想具备现实可行性,提升中国在全球经济治理体系的说服力、影响力和感召力。排名第三的是东艳(2014)关于全球贸易规则的研究,被引用量为116次。该文认为全球贸易治理处于结构调整期,阐述国际贸易规则调整和演进的必要性、路径、挑战和特点,认为新规则将提升中国在全球贸易治理中的地位,中国亟需借助APEC、G20、RCEP积极参与制定“中国版”国际贸易投资规则范本,深入对接全球经济治理高水平规则。其余高被引文献研究的重点主题和内容包括:中国参与全球经济治理的困难和战略路径(徐秀军,2012;李晓玉,2014;门洪华,2016;郝立新和周康林,2017;李伟等,2018)、数字贸易与全球贸易治理的关系(李忠民等,2014)以及非政府组织兴起对全球经济治理的影响(王彦志,2002)。中文高被引文献着重辨析全球经济治理机制规则变动以及中国陷入全球经济治理低话语权等困境,研究侧重点在于如何利用“一带一路”倡议等推动中国在全球经济治理中的地位往更高层阶跃升战略。

在历史教学过程中培养学生的核心素养,需要重视对学生历史思维的构建,教师在进行历史教学的过程中,首先需要改变传统教学模式中的填鸭式教学,传统的填鸭式教学会导致学生机械式的学习方式与接受能力,对历史事件缺乏自身的见解与思维。因此,教师需要改进教育教学方式,在创新教学模式的基础上,帮助学生进行探究学习和自主学习,在此基础上,教师对学生的学习进行适时正确的引导,带领学生以客观的思维进行历史事件和历史人物的分析。

外文文献方面,基本关注全球经济治理主体结构以及规则转变合理性等问题。其中被引量最高的为431次(Castells,2008),文章指出全球经济治理处于全球无政府状态,地缘政治、单边主义风险骤增,在众多国际事务和世界性经济问题面前,全球经济治理制度体系亟需转变,需要全球公民社会和全球网络国家共担共享共治,即国家网络、国际机构和超国家组织以及非政府组织共同参与全球经济治理,促使全球经济治理程序更为灵活。排名第二的被引量为413次(Bernstein and Cashore,2007),文章指出目前全球经济治理缺乏有效的国家和政府间机制,难以应对全球范围内的经济发展问题,并指出非政府机构与政府机构形成的公私合作关系为全球经济治理提供了更多的选择,进一步证明了非国家市场驱动(non-state market driven,NSMD)治理体系的政治合法性,并勾勒其在全球经济治理中发挥作用的能力。排名第三的被引量为312次(Scherer et al.,2006),该文关注跨国公司在全球经济治理中的角色,指出经济全球化背景下,民族国家参与全球经济治理的实力正在衰退,而跨国公司在全球经济治理规则、法规以及框架构建中所发挥的能效增加,跨国公司能够提供主权国家不能或不愿提供的全球公共品。其余高被引文献研究重点包括:全球经济治理概念和内涵(Dingwerth and Pattberg,2006)、国家和非国家行为体参与全球经济治理的作用和合法性(Zürn,2004;Bernstein,2011;Orsini et al.,2013)、全球金融治理规则俘虏现象(Baker,2010)、全球经济治理指标体系建设(Davis et al.,2012)、制度和规则的作用和影响机制(Bernstein and Cashore,2012)。整体而言,外文高被引文献关注点较为多样化,侧重于全球经济治理主体以及机制制度作用机理、存在问题和变革方案。

三、全球经济治理研究热点和潜在议题

全球经济治理是源自国际社会实践和问题导向的命题,国内外学者对全球经济治理已经开展了视角多元的研究,至今积累了大量的成果。在前文对文献进行计量可视化分析的基础上,本部分通过归纳总结对当前国内外全球经济治理的研究热点和潜在议题进行研判。研究热点包括:1.全球经济治理机制,该领域主要从宏观和整体上研究全球经济治理的体系设计和制度建设等,关注的议题有国际经济秩序、制度性话语权和治理机制变革等,G20、G8和金砖国家等平台与该领域研究密切相关。2.全球贸易治理,该领域主要研究WTO改革等议题。3.全球金融治理,高频关键词为全球金融危机、监管体系,所依托的治理变革平台主要是IMF。4.全球发展治理,关键词为可持续发展、对外援助、南北差距等,对世界银行和亚洲基础设施投资银行在其中扮演的角色比较感兴趣。潜在议题主要是全球人工智能治理以及全球税收治理,全球人工智能治理研究学者关注数据安全、隐私泄露和伦理道德等议题,全球税收治理侧重于全球税收公平以及税收平台建设问题。

(一)热点研究领域

1.全球经济治理机制

全球经济治理机制是全球经济治理领域中汇聚各行为体预期的一系列明示和默示的原则、规则、规范和决策程序。由于机制往往不具备行动的能力,因此其附带国际组织机构,包括具备超越主权意义的正式国际组织(WTO、WB、IMF)和各种全球性、区域性的合作平台(G7和G20)(Krasner,1983;陈伟光和蔡伟宏,2018)。经济全球化使国际体系形成日益紧密的经济共同体,但同时也引致更强冲击力和传染性的经济危机、南北发展差距持续扩大等复杂多样的全球性经济问题,全球经济治理机制便是为促进全球各国和国际组织在这些全球性经济问题上协调和合作而进行设计和运作的(邓若冰和吴福象,2016)。自2016年美国开始全面转向单边主义、孤立主义和保守主义,2008年便已出现的全球经济治理赤字进一步恶化,叠加在新冠肺炎疫情冲击下,当前的全球经济治理机制面临着“坍塌瓦解”的危机(陈伟光和王燕,2019)。由此,许多学者开始从底层机制着手研究当前全球经济治理机制面临的挑战,包括合法性不足、机构官僚化趋势严重、受大国政治干扰以及权力分配难以及时动态调整等(戴维·赫尔德和杨娜,2011;宋国友,2015;秦亚青和魏玲,2018),亟需加强多边合作并设计更加科学系统的制度和公正有效的组织体系(赵龙跃和李家胜,2016;Mayer et al.,2017;欧阳康,2018;谢来辉,2019;Sanderink,2020)。

进一步地,随着中国从积极融入转为参与引领全球经济治理,学界较为关注中国在全球经济治理机制建设和变革过程中的角色,大多数学者认为包括中国在内的新兴经济体的话语权提升对全球经济治理机制变革起着积极的推动作用(Kahler,2013;Betz,2014;徐秀军,2017;王飞,2018)。而中国经济的腾飞和发达国家话语权的相对衰弱,为中国参与推动全球经济治理机制变革带来了良好的战略机遇(王德蓉,2016;陈凤英,2017),中国应推动建立与中国经济实力相匹配的国际经济新秩序(Paradise,2016;蔡昉,2017;张发林,2018)。为此,一些学者研究了推动全球经济治理机制变革的“中国方案”,包括应坚持“平等、开放、合作和共享”的精神内核(刘清才和周金宁,2017;于津平,2018;李晓霞,2019),以多边主义为基础和“一带一路”倡议为依托向世界提供能够保障要素资源互联互通的“物质和理念公共产品”(奈瑞·伍茨和曲博,2008;李丹和崔日明,2015;韩永辉等,2015;郑东超和张权,2017;王芊霖和程大为,2017;刘志中,2017;沈铭辉和张中元,2019)。但也有学者认为,部分推动全球经济治理机制变革的“中国方案”略显空洞化,如何制定切实可行的新规则成为亟待解决的重要问题(陈建奇,2016)。

2.全球贸易治理

全球贸易治理指各行为体针对全球或区域贸易摩擦和贸易纠纷问题,促进贸易自由化和便利化、调解和处理贸易争端的治理过程(陈伟光,2014)。当前的全球贸易治理机制是二战结束后为促进世界和平、稳定以及全球经济复苏而建立的一系列处理国际贸易问题的制度和组织。近年来,传统的贸易关税壁垒、非关税壁垒和新型的贸易保护主义措施呈大幅增加趋势,叠加在美国发起的一系列“关税战”之上,全球贸易治理体系面临着极其严峻的考验。因而,全球贸易治理成为学术界热点研究领域,主要的研究方向为如何推动全球贸易治理机制的变革。一方面,大多数学者都认为WTO在全球贸易治理中仍然发挥着重要的作用(Rose,2004;Subramanian and Wei,2007;薛荣久和杨凤鸣,2016;Bagwell et al.,2016;苏华,2018),但WTO的机制变革受制于“多边共识”的指导内核,机制变革和治理发展的相关谈判均难以取得突破性进展(Steinberg,2002;Howse,2016;张向晨等,2019)。另一方面,新兴经济体力量的上升和发达国家的相对衰落(徐秀军,2012;于津平,2012;杨广贡和杨正位,2015;Stephen,2017;Hearson and Prichard,2018;Kahler,2018),使得全球贸易治理过程中的权力出现分散,多边贸易治理体系变革的难度进一步加大,未来或需要探索寻求更加平衡的、以WTO为核心的改革方案(Kahler,2016;王燕,2019;Stephen and Parizek,2019)。

3.全球金融治理

全球金融治理指由于全球金融市场的一体化与全球金融监管不力存在矛盾,各行为体需要构建全球金融合作和协调机制,利用国际货币、金融市场和金融机构监管的全球合作与协调机制,防范和化解全球金融体系风险(陈伟光,2014)。2008年全球金融危机后,传统的国际金融监管体系暴露出巨大的缺陷,由此全球金融治理引起了学者们的广泛关注。一方面,部分学者主要关心全球金融治理的改革,基本认为当前的全球金融治理体系存在“规则俘虏”和跨国监管缺位等诸多问题,并亟待加快变革完善(Baker,2010;崔志楠和邢悦,2011;张发林,2016;Zuev and Ostrovskaya,2018;沈伟,2018)。另一方面,部分学者从中国视角出发,认为中国应发挥更积极的作用,加快推动全球金融体系的变革(戴相龙,2011;丁志杰,2016;隆国强,2017;杨松,2017),甚至有学者认为中国应在全球金融治理中发挥领导作用(李巍,2016)。但也有学者认为中国推动全球金融治理改革依然任重道远,尚须从“存量”和“增量”两方面推动变革(盛斌和马斌,2018),并用好包括亚投行和新发展银行等在内的新型的多边金融机构(蔡伟宏,2015;王达和项卫星,2015;漆彤,2016;张伟,2016;Ren,2016;Hameiri and Jones,2018;Wang,2019)。在全球金融治理的诸多细分领域当中,人民币国际化是中国学者尤其关心的话题。他们大多认同须加快推动人民币国际化的步伐(张谊浩,2012;瞿栋,2014;王文和刘英,2015;保建云,2020),但目前的逆全球化力量抬头给人民币国际化带来大量的不确定因素(陆岷峰和徐博欢,2019),中国须进一步提升本土金融体系竞争力以助力人民币国际化(叶辅靖和原倩,2019;杨天宇,2020;方磊,2020)。

4.全球发展治理

全球发展治理指由于全球经济发展日益不平衡不平等,全球经济治理行为体应该以促进全球可持续发展、提升发展中国家民生福祉、加强发展中国家自主权,在全球范围内减少贫困、援助重债穷国、改善发展援助有效性为治理重点,即治理行为体在塑造全球发展理念、设计合作规则以及帮助后发国家在发展中所起作用(约翰·柯顿和朱杰进,2013;孙伊然,2017)。从目前研究看,一方面侧重于可持续和包容性发展的问题,包括劳工权益(Bartley,2011;Basok and Piper,2012;Donagheyetal.,2014;Nica,2016;Craneetal.,2019)、女性地位(Kaufmann,2006;Kuokkanen,2011;Barrientos,2019;徐秀丽和孙清波,2021)。另一方面,部分学者指出国际发展援助体系转型的迫切性(Biermann et al.,2017;Norichikaet al.,2019;Hochstetler and Inoue,2019),当前援助国和受援国关系不平等,部分受援国处于“失语状态”,南北差距问题仍然突出(Hafez,2011)。在目前国家发展合作体系中,南北合作仍然是主渠道,南南合作则是对南北合作的补充(肖瑾和李小云,2019),各国应该推动国家间建立更为有力的发展伙伴关系,缩小南北发展差距,支持发展中国家实现可持续发展(谢来辉,2015;黄超,2018;刘宁,2019;Caparrós and Finus,2020)。

(二)潜在议题预判

尽管学界关于全球经济治理研究已经渐趋完善,但当前国际格局和国际体系急剧变化,国际力量对比深刻调整,大国动态博弈摩擦逐步升级,新一轮科技革命和产业变革深入发展,部分潜在和新兴研究热点逐渐成为全球经济治理研究的重点关注内容。本文在前文研究基础上预判未来全球经济治理具备两个潜在的研究热点,分别是全球人工智能治理和全球税收治理。

1.全球人工智能治理

全球人工智能治理是在人工智能引发的风险具备跨国界传播性、波及性、外溢性以及不确定性特征背景下,各治理行为体加强全球人工智能监管合作,就人工智能技术发展方向、伦理规范、法律法规以及风险预警等协调努力,共同应对人工智能跨国风险的治理过程(陈伟光和袁静,2018)。人工智能是人类科技发展到一定阶段的必然产物,对人类经济社会发展带来新动能的同时也带来巨大的治理挑战(高奇琦,2019)。当前正处在互联网信息高度发达的时代,全球人工智能发展所需的海量数据以及实践应用依托国际互联网和国际多边合作组织和机构(Calo,2017;Gasser and Almeida,2017)。部分学者认为人工智能引致全球数据安全、社会就业、伦理道德和个人隐私等一系列的治理问题出现(贾开和蒋余浩,2017;陈伟光,2017;庞金友,2018;高奇琦,2018;Dafoe,2018;Winfield et al.,2019),未来应建立社会团体、企业和主权国家都充分参与的技术开发守则和治理共识机制来应对当前面临的人工智能治理困局(Floridi,2018;谭九生和杨建武,2019;Butcher and Beridze,2019)。当前对于全球人工智能治理的研究尚处于起步阶段,文献数量不多且研究深度不足,尚未有较为完整的理论框架和具体的对策措施。由于人工智能治理是一个跨领域、跨学科的问题,目前学者们的研究领域也较为分散,对某些专业细分领域的研究尚未成熟。

2.全球税收治理

全球税收治理是全球经济治理的重要组成部分,由于国际税收规则和税收协调模式滞后于全球经济发展,国家间存在税制差异和征管漏洞,跨国企业双重不征税等风险凸显,全球范围内各国税基有侵蚀的危机,行为体需要完善国际税收硬法规范以及国际税收软法,建设全球税收治理体系(崔晓静,2015;王丽华,2017)。早在20世纪90年代,包括经济合作与发展组织(OECD)在内的发达国家集团便曾经尝试构建完备的全球税收治理体系,但碍于技术手段限制和主权国家间的利益分歧而缺乏有效进展。随着数字化、信息化技术的爆炸性发展和跨国经贸流动的快速增长,近年来全球税收治理又重新进入了学者的视线。当前的全球税收治理研究主要在于探索如何促进国际税收公平和搭建全球税收治理的机制平台。在税收公平方面,学者们普遍认为主权国家之间的税收竞争破坏了税收中性原则(Ronzoni,2014;Faulhaber,2017;Karagiorgos et al.,2019);各国税收制度衔接不畅时常被跨国企业用于避税(Eskelinen and Ylonen,2015),但个人和中小企业却无法在避税上与这些大型跨国企业享受同等“福利”;此外,“硬法”缺位也是全球税收治理所面临的基础性难题(崔晓静,2015;Van Apeldoorn,2018)。因而须推动建立“国内立法—双边协议—多边协调”的机制化治理体系(Dietsch and Rixen,2016;Zhu,2016;张景华和吕铖钢,2016;Lesage et al.,2019)。在全球税收治理机制平台方面,目前已经形成了以G20为主导,OECD提供技术支持和政策参考,联合国、IMF和WB等积极参与的治理格局(王丽华,2017;Mosquera,2018;Lips,2019),“一带一路”和金砖国家等也是目前推动全球税收治理合作的重要补充力量(张泽平,2016;邓力平,2019;Lesage et al.,2019;宋兴义,2020)。但相较贸易和金融等议题,当前海内外对全球税收治理合作研究的文献偏少,中文研究学者的贡献更是薄弱,未来该领域的研究仍然有待深化。

四、结论与讨论

当今世界正面临百年未有之大变局,逆全球化力量强势抬头,世界经济增长乏力,南北发展差距日益突出,传统的全球经济治理体系已无法适应时代发展(韩永辉等,2021)。推进全球经济治理体系变革已是海内外学者的基本共识,但如何实现变革的问题尚未有一致的答案。当前海内外全球经济治理研究在基本的底层逻辑和结构设计上缺乏一致的叙事方式,在具体的关注点上也存在较明显的错位。国家和非国家行为体参与全球经济治理战略选择及策略调整已经成为学界、业界和政府都极其关心的议题,深化该领域研究具备理论和实践的双重价值。本文厘清了目前有关全球经济治理研究发展脉络,提炼出了既有文献对全球经济治理的核心解读,提出了全球经济治理研究的逻辑框架,并进一步归纳整理了全球经济治理研究演变、热点和趋势,为未来的理论研究和现实应用提供了支撑。

本文发现:(1)全球化、经济全球化等全球经济治理时代背景均为中外文献的主流研究领域,但中文文献更倾向在“中国方案”范式下研究“一带一路”和“人类命运共同体”等与中国制度性话语权密切相关的话题,而外文文献则对全球发展治理、人权和新兴经济体议题较为关注。(2)全球经济治理的四大热点领域为全球经济治理机制建设、全球贸易治理、全球金融治理和全球发展治理,其中全球经济治理的机制建设是主导的核心领域。(3)全球人工智能治理和全球税收治理是目前关于全球经济治理具有较大潜力的研究“蓝海”。全球人工智能治理较为关注数据安全、隐私泄露和伦理道德等议题,全球税收治理侧重于全球税收公平以及税收平台建设问题。

全球经济治理研究实际上跨越政治学、经济学、管理学、法学、全球治理学、国际关系学、国际政治经济学等多个学科,目前跨学科、系统性、体系化的理论框架仍未成型。整体而言,该领域的研究仍有理论框架构建和绩效测算等方面的不足,因此未来关于全球经济治理研究可以在以下方面开展进一步的研究:

一是重视理论框架构建。通过研判上述研究热点和潜在议题,本文发现国家和非国家行为体参与全球经济治理的战略是基于不同的理论而选择的,当前全球经济治理理论体系仍较为繁杂,部分核心概念界定和内涵仍有争议,理论机制比较零散,无法形成统一自洽的理论框架。相关研究往往由于受到学科边界局限而未能对世界大变局的现实问题进行全面分析,理论创新完善尚未完全切合新形势下治理主体参与全球经济治理的策略。因此,未来研究可尝试全面系统地构建全球经济治理理论框架,梳理不同发展阶段的理论体系发展特征,为主体参与全球经济治理提供科学的理论基础。

二是归纳总结衡量全球经济治理经济效应和社会效应的方式。目前全球经济治理研究尚以定性分析、经验分析为主,更多是从国际关系、政治学、法学角度通过归纳法分析研究问题,缺乏合理的模型和框架,忽略了衡量全球经济治理战略绩效的方式,定性研究缺乏数据说理,其信度与效度难以提升,难以加强能力建设提升风险防范和发展安全保障水平,亦难以为中国应对路径的设计提供明确指引。未能准确识别和深入研究全球经济治理体系发展水平、现状特征和发展动态变迁以及不同维度的全球经济治理失衡及其结构性成因等问题。对于全球经济治理危机应对能力整体评估、发展趋势和提升路径,抑或是应对绩效评价、对比明确绩效水平、应对路径前景预判,均缺乏科学全面的、能够对变量进行动态补增的、客观开放的测量模型和评价指标体系。因此,在后续研究中应该结合行为体战略,总结衡量参与全球经济治理战略选择效应的综合表现,综合探究测量方式,建立全面、有效、可持续的绩效评估及应对能力提升体系,设计出具有时代性、实效性、前瞻性和科学性的最优动态应对策略方案,为国家和非国家行为体参与全球经济治理战略选择提供更为坚实的实践基础。