同里宣卷艺人班社传承现状研究报告

黄亚欣

同里宣卷又称“吴江宣卷”,是流传于江苏吴江地区的一种民间说唱文艺样式,多在当地民俗仪式活动中展演,其流传地以吴江区同里镇为中心,因而多称“同里宣卷”。2014 年,同里宣卷与锦溪宣卷、胜浦宣卷等捆绑的“吴地宝卷”作为宝卷的扩展项目列入了第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。非遗保护政策影响下,学界对同里宣卷的关注度增加,但有关宣卷的艺人班社却一直很少进入研究者的视野。从事宣卷演唱的艺人班社,他们作为同里宣卷的传承主体,延传着宣卷演唱技能,主导着宣卷活动的开展,在展演中起到了关键作用。笔者于2018—2021 年对现存的同里宣卷艺人班社进行了考察,对其传承现状进行了探究,期望能够为进一步研究奠定坚实的基础。

一、同里宣卷艺人班社的历史与现状

宣卷(即“宣讲宝卷”)活动自宋代以来就出现于我国城乡,崇祯本《金瓶梅》中曾有多处提及宣卷,例如第七十四回提到吴月娘请薛姑子一行到家中宣《黄氏女卷》。到明末清初,宣卷演唱已传播到南北各地民间社会,其流传区域中南方主要集中在以太湖流域为核心的吴方言区。民国初年,苏州地区出现了宣卷艺人的行会组织“宣扬社”,他们改革传统木鱼宣卷的演唱方式并加入丝弦乐器伴奏,称作“丝弦宣卷”,那一时期苏州、上海等地的宣卷艺人多组成班社(一般为4—6 人),到各地农村、城镇去演出,他们有的依附于各地的茶馆,在茶馆挂牌,既到庙会上演唱,也到私人家中演出。1949 年以后,由于社会变革,吴方言区城镇中的宣卷迅速隐匿。桑毓喜在调查苏州地区的宣卷时说:“1958 年文艺界展开整风后,杂艺协会被撤销,从此,苏州宣卷在全市范围内销声匿迹,宣告消亡。”不过,根据实际情况来看,宣卷并没有迅速消亡,二十世纪八十年代开始吴方言区的宣卷在部分地区又出现了复兴,同里宣卷是少数恢复起来的宣卷之一。

《吴江县志》记载,二十世纪四十年代,经常在吴江县活动的宣卷有20 余班,演员约50余人。有影响、水平较高的推许维钧吴县宣扬社、闵培传艺民社宣卷、徐银桥凤仪阁宣卷。1949 年以后,宣卷艺人参加中心工作,演唱活动渐少。20 世纪80 年代以后,宣卷得到了恢复和发展,演出人员逐步增加,并纷纷组班,接下来的20 多年同里宣卷形势大好,蓬勃发展。据吴江市文广局组织的非遗普查小组初步统计,2009 年吴江市宣卷班子共有28 班,从业人员(包括临时机动人员和不常参加演出的老年艺人)142 人。

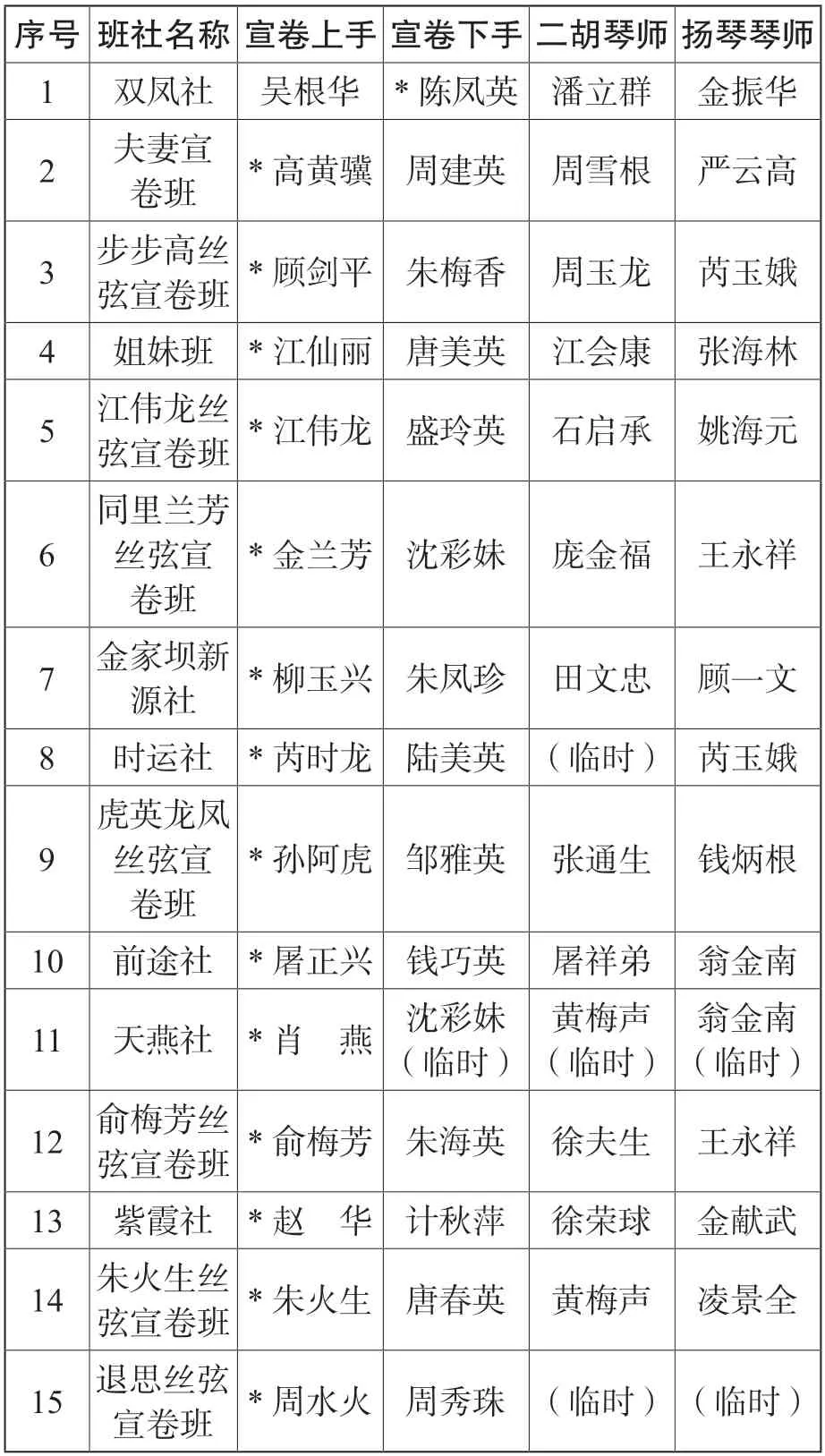

笔者经过调查、统计,了解到现存的同里宣卷班子共15 个,从业人员 53 人,不包括不再演唱的艺人和已解散的班社。目前的班社绝大多数为4 人一班,表1 是现存的同里宣卷艺人班社统计情况(班社顺序按班主姓名首字母顺序排列,前加“*”的为班 主):

表1 同里宣卷现存艺人班社统计表

除表1 所列之外,还有郑天仙、严其林、石念春等艺人的3 个班子,他们由于年龄和身体原因,现已不再演唱,班社也早已解散。

笔者主要以现存的同里宣卷艺人班社为研究对象,对艺人养成、艺人班社的传承类型以及组织运作等进行考察,了解他们的传承现状,试阐释传承背后的一些动力。

二、同里宣卷艺人的养成

同里宣卷班社由职业宣卷艺人组成,为庙会、家会等各类民俗活动服务。要了解同里宣卷的艺人群体,应当把他们放到该地域的民众整体中去研究、讨论,综观他们共同的时代精神和风俗习惯,从而了解他们的现实生活,探究他们从艺的缘由和过程。

(一)以谋生为主的从业缘由和对说唱艺术的爱好

据笔者调查,从事同里宣卷行业的艺人大多来源于农民、村干部、工人、个体户、文艺工作者、退休职工等群体,老一辈的宣卷艺人(主要为第一、二、三代)有部分出身贫困,第四代艺人大多数家庭情况良好,几乎没有生活特别贫困的情况。总体上看,这些艺人都是宣卷演唱的爱好者,从事宣卷主要是将其作为一种谋生的手段。

1994 年版《吴江县志》记载:“宣卷艺人多数为农民及市镇贫民。”老宣卷芮时龙出身于贫农家庭,以种田为生,早年在大队里做生产队长的时候,既是一个生产能手,又是文艺宣传队骨干。芮时龙曾帮同里宣卷艺人杨坤荣拉二胡,期间对宣卷产生兴趣,并在杨坤荣鼓励下试着上台演唱,继而走上了宣卷的道路。对芮时龙来说,宣卷既是自身喜好,也不失为一种赚钱营生的好方法,当时种田收入微薄,宣卷所得报酬虽不稳定,但勉强可以贴补家中开销。

新一代艺人(主要为第四代)加入宣卷行当多数也是受到经济收入的吸引,认为宣卷是一个不错的谋生方式。2009 年的统计数据显示,同里宣卷班子中一年演出场数最多的班子竟高达三百三十五场,生意较好的班子一年演出三百场左右,生意一般的也在二百场以上。宣卷业务量的增加直接促进了艺人班社收入的提高,这一时期宣卷演唱所得的报酬远超一般工人的工资,于是民众从事宣卷的热情高涨,不少农民和工人纷纷学宣卷、踊跃加入宣卷队伍——陈凤英、吴根华、计秋萍、朱海英、屠正兴等都是从这一时期开始从事宣卷行当的,同里宣卷班社的数量在这一时期剧增。

现在的同里宣卷艺人基本上是职业化的艺人,他们过去曾从事过其他工作,或务农,或在某单位上班,或做生意。有少部分艺人曾经在一段时间内边工作、边兼职宣卷,现如今大多数艺人已停止原先的工作(部分为停业,部分为退休),专职从事宣卷演唱。

(二)优良的文艺素养

同里宣卷艺人以及与他们配合演出的宣卷琴师文化水平总体较高。笔者所调查到的艺人和琴师(共计53 人)中,高中文化(包括中专)的有12 人:其中宣卷艺人有郑天仙、石念春、计秋萍、李明华、赵华、唐美英、顾剑平等7 人,琴师有石启承、金献武、邹兵、庞昌荣、凌永俊等5 人。这些艺人和琴师有些出身文艺家庭,自小耳濡目染,有些还受过曲艺类的专门培训,良好的文艺素养为他们从事演唱实践奠定了坚实的基础。

同里宣卷中艺人自己改编、创作脚本的情况不在少数。艺人严其林、石念春、屠正兴、潘立群等都会编创宣卷脚本,有时虽然卷本名称与传统宝卷相同,但内容已经过了艺人自己的加工和改编。老宣卷石念春编创的宣卷脚本就多达20多部,每一部都详细到说表、唱词、噱头、唱腔曲调,是笔者所见同里宣卷中最为详尽的民间编创宣卷脚本。原先在班子里做琴师的潘立群,2008 年起自学宣卷,他从吴江民间文化工作者张舫澜处借阅宝卷资料,在此基础上加以改编,变成可用于演唱的新宣卷脚本。不仅艺人,部分宣卷琴师在创作方面也素有研究。“紫霞社”琴师金献武自小酷爱戏曲和音乐,又先后在吴江和临安的越剧团受过戏曲和音乐方面的训练,他和妻子赵华自立班社以后,担任班社的编导、作曲和琴师,曾取材“三言二拍”,编创了《雪白玉如意》(即《冒婚记》)和《金丝红肚兜》(即《双珠花》),近年来又根据当前社会现象自编自导了现代宣卷《祸起“双十一”》《中国好人杨立新》等。宣卷老琴师石启承曾在苏州专区戏曲学校表演系学习,虽不会开口宣唱,但由于同大多数老艺人都合作过,再加上自身精通曲艺,因此在圈中备受尊敬和爱戴,不少小辈艺人自立班社之初都曾向他请教。

(三)多样化的性格特征和独特的演唱优势

每一位同里宣卷艺人的性格都各不相同,他们也各有所长,有的善说表,有的好做噱头,有的唱功精湛。由于艺人们不同的性格特征和演唱优势,他们在实际演唱时各有千秋。

郑天仙出身同里镇的一个文艺家庭,祖父擅唱京剧,父亲擅唱昆剧旦角,胞兄郑天霖为同里宣卷第一代名师许维钧的弟子。郑天仙幼时就常随兄长的“贤霖社”出去宣卷,初中毕业后曾师从醉霓裳、醉霓仙、金月庵等学评弹,后来郑天仙宣卷时常把评弹元素融入宣卷,以弹词形式开篇,表演时颇为讲究人物的语言和功架,风格独树一帜。赵华是一位活泼的青年女艺人,宣卷时眼神和表情十分到位,对各式人物的塑造生动形象,在人物语言的拿捏和角色情感的把握方面恰如其分,同时善于与观众互动、调动演出气氛。女艺人金兰芳性格内敛,恬静寡言,由于其温婉娴静的个性,尤为擅长演小姐、夫人、丫鬟等女角。艺人柳玉兴质朴敦厚,继承了师父胡婉峰的“乡派”风格,说表通俗易懂,较为口语化,刻画人物时表情到位,善于插科打诨、做噱头,好用俗语、顺口溜、歇后语等,扮演丑角时活灵活现,入木三分。

同里宣卷的艺人,以赚取报酬为目的而从事宣卷行业,他们对文艺活动的兴趣以及良好的文艺素养为演唱创造了有利条件,各自的演唱优势促成他们形成多种表演风格,凡此种种均为他们组成班社、进行演出实践奠定了基础。

三、同里宣卷艺人班社的组织运作与传承模式

同里宣卷班社主要由继承了宣卷演唱技能的艺人构成,宣卷班社的组织运作是整个宣卷行业运转的前提,对其内部组织结构及传承模式等进行探讨,可以对艺人班社这个群体形成更为深入的了解,也有助于对整个同里宣卷行业生态进行进一步解读。

(一)宣卷艺人班社的组织运作

同里宣卷的艺人班社至今仍活跃于演出市场,与其自身的组织运作有直接关联,其内在组织机制呈现出较强的自生性,能够不断适应时代的更迭。对宣卷艺人班社内部的组织运作的基本情况进行考察,更容易理解同里宣卷仍然能够在自然状态下传承的原因。

1.宣卷艺人班社的内部结构与分工

第一、二代同里宣卷艺人活跃的那个时代,一个班子由6—8 人组成,其中1 人主宣,配5—7 位琴师,伴奏的乐器有二胡、笛子、三弦、琵琶、凤凰琴等。

现在的同里宣卷班子基本上由4 人组成,分别为宣卷艺人(包括上手、下手两人)、扬琴琴师和二胡琴师,其中宣卷艺人是班社的核心成员。雇主有特别要求时班社可增加1—2 位琴师(二胡、琵琶等)。宣卷中互为搭档的上、下手可以为一男一女,也可以是两位女性,男、女搭档的情况下男性通常出任上手。吴江部分地区要求请佛必须由男性来请,这种情况下男、女搭档的班子就相对有优势。通常来讲,一个班子里宣卷艺人所用的木鱼、醒目、碰铃、折扇、手绢等道具为各人自备,琴师的二胡、扬琴、琵琶、笛子等乐器也是各人自己购置。

宣卷班社通常由习得演唱技能的宣卷艺人创立,艺人既是主宣,又为班主(或者叫“领班”),班子的其他成员由班主选定。也有少数琴师担任班主的情况,有些在民族乐器方面略有所长又曾接触过宣卷,有些之前在别的宣卷班子里做过琴师,他们看中宣卷是一个不错的行当,于是萌生了自己立班,请人来主宣的念头,曾做过班主的徐荣球、陈四海、石启承等都属于这类情况。然而不管是哪一种情况,班主本人都是爱好宣卷且对宣卷演唱有一定鉴赏能力之人。

大多数班子都有固定成员,但在实际演出时成员并不是绝对固定的,要根据成员各自的安排来定。比如宣卷中互为搭档的两位艺人,当一方没空时,另一方可找其他艺人搭档。再比如,“双凤社”琴师潘立群既会拉二胡,也会宣卷,必要时可随时出任宣卷上手。少数班子演出业务不多,无固定成员,演出时临时找人组班,这种情况在业内称为“碰白皮”。

艺人在班社之间有一定的流动性,班社自身也会发生变化,或拆分,或合并重组,或解散。班主年老、生病或身故都可能导致班社的解体,此外,艺人出于不满演出报酬、班社内人际关系紧张、演出业务难以维持等各类原因在班社之间流动是常有的事情,因演出业务繁忙一套班子临时拆分为两班的情形也时有发生。

2.宣卷艺人班社的经济收入及分配

同里宣卷班社是以营利为目的民间团体,形式上与民间戏班相似。“民间戏班之演出活动,尽管一些人从艺术角度予以评述,人们看戏也以演出质量来议论其上下,但作为戏剧班社,它仍是一个通过演出活动来谋生的社会集体。它的一切活动,都是为了增加经济收入,维持和提高戏班班主及其他成员的经济收入和生活水平。舍此,则戏班即不成立。所以从戏班来说,经济收入仍是其经营演出成功与失败的关键所在。”和民间戏班类似,每一场演出对于同里宣卷班社来说也都是相当重要的,收入是宣卷艺人班社首要考虑的问题,如果没有经济收入的支撑,艺人就失去了演出的动力,更重要的是没有人愿意加入宣卷的队伍,传承就成了问题。

老艺人闵培传回忆,1947 年前后同里宣卷普遍改为丝弦宣卷的演唱形式(共6 人),那时宣卷班子的收入还是以“米”来计算的(闵培传口述访谈记录,1988 年11 月10 日,张舫澜提 供):

平宣(即木鱼宣卷),留膳,每天白米六斗,与下手四六拆。包膳,每天加二斗。

丝弦宣卷,每天白米一石五斗。留膳减三斗。

目前艺人班社出去宣一场卷报酬为1200—1300 元人民币,交通费用班社自理,雇主包餐食。依据传统的行业规矩,每场演出所得的报酬,一个班子4 个人,按5 股开,上、下手共得3 股,琴师每人1 股。至于上、下手之间如何分配这3 股,由他们自己去商定,按照传统做法宣卷上手适当多分一些,下手相对少分一些,不过如今也有不少班子上、下手平分3 股。

每场宣卷的价格基本是固定的,一个班子业务量的多少也就决定了艺人班社收入的高低。受到社会环境等方面的影响,近几年同里宣卷生意虽有部分程度的下降,但总体来看各班社业务依旧维持在一个相对较高的水平。笔者根据高黄骥2002—2012 年在“夫妻宣卷班”、庞昌荣2006—2012 年在“紫霞社”、孙阿虎2008—2018 年在“虎英龙凤宣卷班”以及陈凤英2012—2018 年在“双凤社”中的生意记录,绘制了统计图(其中高黄骥、孙阿虎、陈凤英为宣卷艺人,庞昌荣为宣卷琴师,生意记录均由他们本人提 供),如图1 所示。

图1 同里宣卷艺人班社历年业务情况统计图

从高黄骥在“夫妻宣卷班”和庞昌荣在“紫霞社”中的业务统计可以看到2005—2010 年同里宣卷演出十分活跃,高、庞的业务量在这一阶段一度达到高峰,之后虽有所下滑,但每年仍能维持在一百六到一百七十场。庞昌荣个人的业务并不能完全反映出整个“紫霞社”的生意状况,实际上“紫霞社”的业务量要相对高一些,因为“紫霞社”演出时有时会另请其他琴师。据“紫霞社”班主赵华所述,那一阶段班社业务尤为繁忙,常常一天要赶三个场子,连续几年演出超过300 场/年。(访谈对象:赵华;采访者:笔者;访谈时间:2019 年3 月25 日;访谈地点:苏州市吴江区同里镇朱家浜明德路。)艺人计秋萍也提及这一时期自己的宣卷演出几乎年年超过200场/年。(访谈对象:计秋萍;采访者:笔者;时间:2019 年5 月19 日;地点:苏州市吴江区同里镇。)孙阿虎的“虎英丝弦宣卷班”为新建立的班子,班子于2008 年成立以后业务量不断增长,2018 年已达到149 场,在业内相当有竞争力。2014 年前后,受到农村拆迁的影响,整个同里宣卷市场呈现出一定的衰退趋势,但总体来看仍相对稳定。近几年,陈凤英的班子生意较好,演出繁忙的时候在同一个日期有两家雇主前来相定,要将自己的班子临时拆分为成两班,再临时招募成员参演。

长期来看,同里宣卷行业的业务发展情况与宣卷的存续状况有非常重要的关联。宣卷业务繁忙,艺人班社的经济收入就会相应地提高,能够吸引大量民众加入宣卷行业。如若没有经济收入作为支柱,愿意从事宣卷演唱的人将会减少,传承也就难以进行,毕竟单凭纯粹的兴趣爱好很难长久,无偿劳动也不具备可持续性。

(二)同里宣卷艺人的传承类型与传承方式

同里宣卷班社的演唱活动能够代代延续主要依托宣卷艺人,艺人是宣卷的演唱者,也是宣卷的传承者。他们是如何学艺的?演唱技能传自何人?传承通过何种方式进行?这些都是接下来要探寻的问题。

同里宣卷艺人的传承基本上都遵循一定的传承关系(少数自学艺人除外)。由于缺少文字资料,仅仅凭借艺人的回忆,传承谱系大概可从现在尚健在的宣卷艺人算起向上推三代,更早的情况便难以知晓了。同里宣卷在近现代形成了四大主要流派,分别是许维钧开创的“许派”、徐银桥开创的“徐派”、吴仲和开创的“吴派”和褚凤梅开创的“褚派”,详细谱系参见《中国·同里宣卷集》中的“同里宣卷艺术四大流派和班社传承谱系表”。当然,还有不少在这四大主流派别之外的艺人,也都各有特色。

同里宣卷艺人的传承大致可分为四种类型:一是师徒传承型,二是自学成才型,三是家族传承型,四是综合型(综合了两种及以上传承类型)。就现在还在演出的15 个班子的30 位宣卷艺人的情况分析,绝大多数是靠师徒传承,家族传承的现象很少,具体情况如表2:

表2 现存同里宣卷艺人传承类型统计表

同里宣卷的传承以口传心授为主。虽然当地也出现过宝卷的传抄,但艺人拿到卷本是不可以直接宣唱的,卷本内容只是一个故事梗概,具体情节编排还要靠艺人自己构思,什么情节对应什么唱腔,某个角色的动作、神态又该如何设计也都要艺人自己把握,他们在实际演出时是脱离卷本的。此外,能否在剧情发展中适当加入一些噱头来活跃气氛也要看艺人自己的本领。芮时龙告诉笔者,其师许素贞在教自己宣卷时并没有传给他手抄本,他说:“她(指许素贞)唱一本书,就(口头)教给我一本书。”(访谈对象:芮时龙;采访者:笔者;时间:2019 年3 月2 日;地点:苏州市吴江区同里镇叶泽湖花苑)严其林也说自己跟老师许素贞学艺时,许师主要通过口述的方式教给他宣卷的要领。宣卷的间歇许师就教严其林宣卷,起初教他如何“和卷”(宣卷下手参与演唱的一种形式),接着又教他如何“接书”(同里宣卷演唱中二人搭档演唱的一种形式),后来在如何扮角色、做功架以及什么角色在什么情节应当配什么唱腔等方面传授了他不少技巧(访谈对象:严其林;采访者:笔者;时间:2019 年3 月31日;地点:苏州市吴江区同里屯 村):

刚开始是和卷。后来,她就教我:“你要站起来,接书。”比方说,她的书说完了,说:“佣人走出。”那么“佣人”的角色就是我,我就要接:“啊,小姐,佣人来了。”然后站起来,接着唱。

……

她后来又教我怎么扮角色。她跟我说,相公出来要摇折扇,小姐出来要这样翻个身。

同里宣卷艺人学艺不是以专业培训的模式,而是跟着师父出去演出,现场观摩学习,因而许多艺人常常讲他们所谓的拜师学艺与其说是“拜师父”,倒不如说是“跟师父”。师父常在演出空闲为徒弟讲授当日所宣宝卷的主要内容、章回结构、唱腔曲调、动作神情等,请、送佛等仪式的操作一般也由师父传授,徒弟在师父演唱时默记师父的说表和唱词,必要时可以纸笔记录,有不懂的地方再向师父请教。由于同一本宝卷要宣很多次,徒弟就在师父不断地重复演唱中巩固相关内容和技巧。学艺过程中,艺人主要通过“听”和“记”(包括笔记和心中默记)的方式学习,师父在主要程式和技巧上予以提点,很少一句一句地教唱。这些宣卷艺人,继承了同里宣卷的演唱技能,他们对这一技能的延传成为了宣卷班社实际演出运作的先决条件。

四、结语

当下,不少民间说唱艺术的演出活动由于受到过多的外来干涉,已经在很大程度上失去了原初的形态,而同里宣卷的艺人班社基本上一直以自然状态存在并发展,在目前仍然拥有着活力,他们的存在留下了弥足珍贵的范本,让人们通过对他们的了解,对他们的组织运作与传承模式的透视,一窥民间说唱艺人班社的原生态。就目前的情况来看,吴江当地民众赕佛祈福的信俗未灭,宣卷赖以生存的社会心理基础还在,宣卷的艺人班社也在不断做出改变以适应新的社会环境,除此之外,稳定的收入为艺人班社的生存提供了保障,为宣卷演唱的开展提供了良好的经济动力,如此,同里宣卷在相当长的一段时间内都将会传承延续下去。正如郑土有所说:“民俗信仰活动中的需求,是宣卷得以存在的一翼;有一定的经济收入,艺人生活有保障,是宣卷能够传承的另一翼。现实生活中有需求,又有人愿意从事这项工作,只有具备了这两个翅膀,宣卷才能得以活态传承。”本文对同里宣卷艺人班社的传承现状进行调查研究,是从主体层面去解读同里宣卷承续问题的一种尝试,也期望可以为其他民间说唱艺术的传承研究提供一个具体的案 例报告。