艺术之爱 人民之爱

——中国现代版画先驱刘岘的艺术之路

□ 张希丹

刘岘(1915-1990)

他是中国现代版画的先驱和开拓者之一,一生创作成就斐然;他也是唯一一位获得毛泽东主席题字的艺术家,对革命美术事业的发展有着巨大的贡献;在近六十年的艺术生涯中,他从未疲倦,践行着艺术之爱,人民之爱,陪伴中国现代版画从萌芽到茂林嘉卉;他是刘岘。

版画,中国自古就有,但不假工匠之手,由艺术家独立创作完成的新兴木刻运动才是中国现代版画艺术的开端。这场在20世纪上半叶苦难的中国大背景下发展起来的艺术运动,一经诞生就与蓬勃汹涌的民族解放斗争紧密地结合起来,与广大人民群众的命运血肉相连,是中国革命文艺的重要组成部分。

在新兴木刻兴起之时,中国艺术的发展和社会的发展一样走到了转折点,经历了巨大的变迁,面对苦难深重的社会现实,艺术家无法在“象牙塔”中继续陶冶、欣赏艺术的美梦,为大众而艺术的思想应运而生。是时,正是这种带有革命精神的思想引导着中国艺术呈现出前所未有的独特面貌。

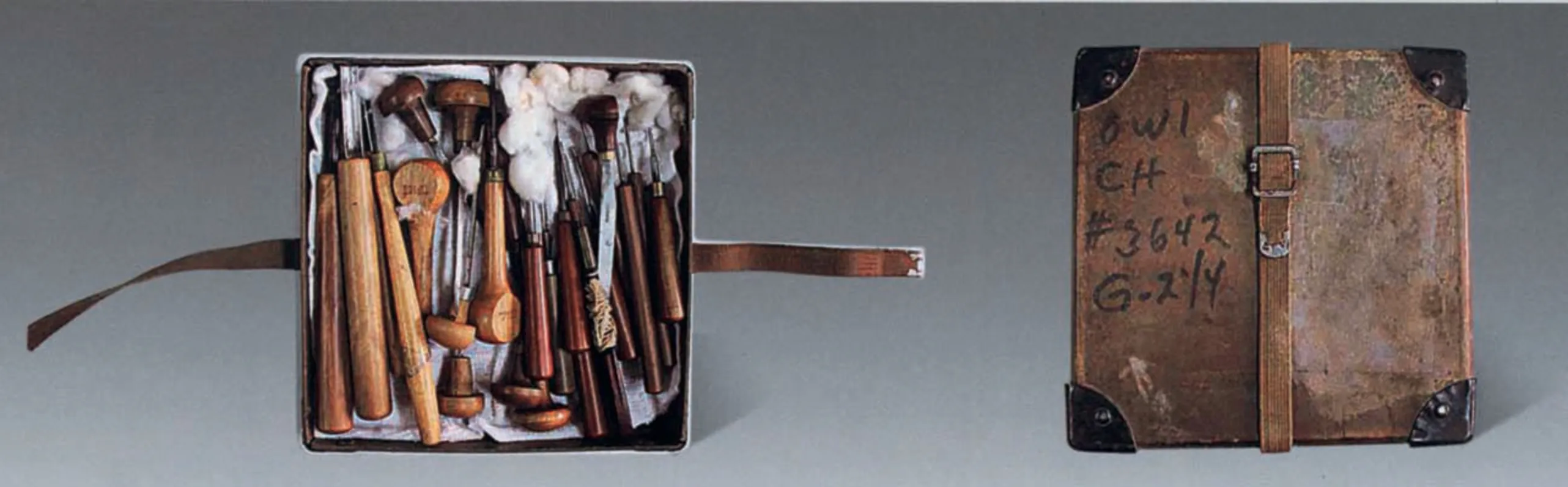

刘岘在延安用过的木刻刀

1930年,“左翼作家联盟”(简称“左联”)成立,将中国革命文学运动的发展推到了顶峰。其宗旨是联合一切进步力量,以引入和推广革命的、进步的、现实主义的创作方式,开展文艺大众化运动,对抗当时积弱的文化政策和统治。作为中国文学革命的伟大先驱,鲁迅是“左联”的重要领导者和精神领袖。在他的鼓励和带领下,“左联”成员进行了大量的创作和翻译工作,出版了数量众多的书籍和期刊。为了能与革命文学振聋发聩的内容相适应,这些书籍和期刊在装帧设计上采用了非常引人注目的、既有对传统的继承又极具现代感的视觉图像,呈现出异彩纷呈的面貌。今天看来,它依然可以使人感受到它们所发散出来的巨大激情和感染力,也依然会使人体会到心灵的震撼和冲击。

受“左联”文学运动的影响,在艺术领域也出现了狂飙突进的“左翼”美术运动,走出“象牙塔”的艺术家,在革命信念的感召下,走向社会的“十字街头”,走向革命的洪流,最终演变为一场声势浩大的具有现代主义激情和反叛精神的现代版画运动,也被称为“中国新兴版画运动”。这场运动的倡导者同样是鲁迅。1931年夏,鲁迅在上海举办了“暑期木刻讲习会”,邀请日本美术教师内山嘉吉讲授木刻理论和技巧,由鲁迅亲自担任翻译和讲解。同时,他还通过举办展览、出版画集、与青年艺术家通信等各种方式,将麦绥莱勒、梅斐尔德、格罗兹等一批具有现实主义革命精神的国外版画家作品介绍给中国年轻的木刻家。鲁迅认为在当时的世界美术中,他们的艺术是最贴近人民、关怀人民的艺术,是愈看愈有动人之力的艺术,是做了牺牲的人民的沉默的声音,是为人类争取消灭剥削和战争的有力武器。这种具有强烈生命力的艺术正是积弱的中国所需要的。

正是在鲁迅的影响下,刘岘走上了艺术的道路。他是鲁迅亲手培育起来的第一代优秀木刻家之一。

1915年8月17日,刘岘(原名王之兑,字泽长)出生在河南省东部县城兰封(现在的兰考县境内),幼年丧母,后来为了纪念母亲,才改随母姓。刘岘的父亲,虽然出生于官宦地主家庭,但一生勤劳、省吃俭用、乐善好施,深明大义,因此,刘岘兄弟姊妹均受到了良好的教育。刘岘幼时喜爱城隍庙里的泥胚塑像、朱仙镇的木版年画,以及石印的传统章回小说画帖、绘本、绣像。不但喜欢看,还会兴致勃勃地用描仿纸临摹。可以说,黄河流域的民间文化是他最早受到的艺术熏陶。

毛泽东为刘岘题字

为了躲避兵祸,刘岘6岁时,随家迁居开封,画画的兴趣更加浓厚。在小学图画老师的引导下,自学透视、写生,还临摹杂志上的中外画作。五四运动后,提倡进步民主的新文化思潮逐渐涌入,读中学的刘岘开始大量阅读“左翼”文学书籍,有鲁迅、茅盾、郭沫若、叶圣陶、蒋光慈、辛克莱、雷马克,甚至马克思、恩格斯的著作,还有《新青年》《新潮》等进步杂志。在新文化、新思想的影响下,刘岘萌生了憎恶黑暗、向往光明的民主思想。他与同学身体力行,自创小报《虹》,发表对社会、对人生的看法,惜只出了三期,就遭到了校方的停刊。刘岘也因此退学,转入美国基督教会开办的学校,一年半后,又离开,只身前往北平。

在北平,刘岘坚定了要成为画家的想法。1932年,他顺利考入北平艺术专科学校西画专业。也就在此时,他接触到了鲁迅倡导的新兴木刻。鲁迅亲自编印的《艺苑朝华》《近代木刻选集》等对刘岘产生了重要的影响。他开始日以继夜地自学木刻技法,去表现人民苦难的生活。很快,他就积累了不少现实主义作品,在开封“兰封同乡会”举办了“王泽长木刻木炭画展”,《大梁日报》刊登了专页,进步文学家叶鼎洛撰写文章,赞扬新兴木刻艺术。这是刘岘的第一次个人画展,同时也应是中国现代版画史上的第一个画展。在中国美术馆的藏品中,有刘岘创作于这一时期的作品《示威》《“和平之神”像下的刽子手们》《马克思》等。这些作品虽略显稚嫩,但已彰显出艺术家不俗的艺术功底及非凡的艺术才能。《示威》《“和平之神”像下的刽子手们》场面很大,画面很满;《马克思》线条粗犷简洁,人物结构明确。

刘岘 示威 12.7×18cm 版画 1932年 中国美术馆藏

刘岘的第一个个展很快就被国民党当局以“煽动人心,扰乱治安”的理由叫停了。展览停止后,刘岘前往新兴木刻运动蓬勃发展的上海,转入上海美术专科学校学习。当时的上海,在鲁迅的大力扶植和保护下,一大批青年艺术家投身到了版画的创作中,新兴版画团体和杂志如雨后春笋般涌现。活跃的团体有“上海一八艺社”“M K木刻研究会”“木铃木刻研究会”“现代版画会”“春地画会”等。青年木刻家们视鲁迅为人生的导师,在学习和创作中,都希望得到鲁迅的指导。刘岘也是如此。北新书局、开明书店、现代书局,他跑遍了出版过鲁迅著作的各大书店,询问鲁迅的住址,都以失败告终。但他一直都没有放弃,终于找到了内山书店,将写给鲁迅的信件和自己的木刻,托内山书店的老板内山完造转交给鲁迅。几天之后,他收到了鲁迅的回信,激动万分。鲁迅看了他的木刻画,叮嘱他要首先打好绘画的根基,并详细指出了其作品的优缺点,勉励他要多刻多画。这封信坚定了刘岘从事木刻创作的信心。不久,刘岘终于在“德苏原版木刻画展览”上,见到了鲁迅。鲁迅带领现场的青年学生们看作品,讲木刻。刘岘自报家门,鲁迅微笑致意,邀他到内山书店见面。这之后,刘岘多次与鲁迅见面通信。《鲁迅日记》中记载的往来通信就有50余次。随着信件,刘岘将大量作品赠送鲁迅。在直接的往来中,鲁迅给了刘岘最直接的教导。细致到油墨中煤油的比例,印制时用宣纸最好,木刻创作要以刀代笔、以板代纸等等。鲁迅还通过评点国外艺术家,让刘岘明白了艺术的意义,那些拼命离开社会,作隐士气息的作品是不可学的,只能学些技法,只追求形式技巧容易堕入肤浅,表现主义的木刻技巧可取其部分,多看各种刻法是有益的,但初学还应当写实、认真。更可贵的是,鲁迅还会直接点评刘岘的作品,以帮助其提高木刻技艺。中国美术馆藏刘岘作品《没有照会哪里行》就得到过鲁迅的点评:“《没有照会哪里行》倒是好的,很有力,不过天空和岸上的刀法太乱了一点。”为特列季亚科夫的剧作《怒吼吧,中国》所作的插图也得到了鲁迅的大力支持和指点。

在细致入微的指导中,鲁迅传达的是一种“为社会而艺术”的信念。艺术家要深入人民大众的生活,体察他们的疾苦,创作反映人民真实生活的现实主义作品,以画笔为武器,描绘出人民的困苦与呼声。正是这种信念,使早期的中国新兴木刻运动带有狂飙突进的革命思想和前卫色彩。1933年11月,刘岘在上海美专组织发起了木刻社团“O O木刻社”,后更名为“无名木刻社”,成员都是当时爱好新兴木刻的同学,有黄新波、王大化等。鲁迅亲自为《无名木刻集》书写序言,由刘岘刻印在画集首页。在这篇序言中,鲁迅清晰地提出了对新兴木刻运动发展的期盼,他说:“新的木刻是刚健,分明,是新的青年的艺术,是好的大众的艺术。这些作品,当然只不过一点萌芽,然而要有茂林嘉卉,却非先有这萌芽不可。”“无名木刻社”成立后,陆续出版了数十种画集,在早期新兴木刻运动中是非常活跃的,直至抗日战争爆发,才被迫结束。在社团成立之初,刘岘因为较早开始从事木刻创作,与鲁迅的联系也比较密切,所以承担了不少传播木刻技艺的工作。

鲁迅对刘岘的版画作品是比较认可的。1934年3月,在法国巴黎的皮埃尔美术馆召开了“革命的中国之新艺术展览”。这是鲁迅应法国友人的邀请,在中国征集进步美术作品赴法举办的展览,这是中国新兴木刻运动走向国际的重要里程碑,其中就包括了刘岘的作品3幅,分别是《列宁》《同志(两工人)》《奏琴人(乐人)》。同年,鲁迅编选《木刻纪程》,共收录八位青年木刻工作者的作品24幅,其中包括刘岘作品4幅,分别是《少女》《奏琴人(乐人)》《风景》《风景之二》。中国美术馆藏有《列宁》《同志(两工人)》两件作品,的确称得上是艺术家的代表作品。《列宁》线条坚定,层次分明,结构感强;《同志(两工人)》中两工人背对而立,姿态挺拔,形式感极强,似匕首一般充满力量。

事实上,刘岘在与鲁迅的交往中,共同话题不仅仅有版画,还包括民间美术。鲁迅对民间美术十分推崇,刘岘自幼就喜欢年画。他曾两次将自己在开封购买的百余张朱仙镇木版年画送给鲁迅。鲁迅指出:旧年画的形式可以采用,技法应不断更新,才能适合绘制新内容的故事。旧的技法是不足以表现现代人生活的。不久,刘岘在新兴木刻运动中的活跃表现引起了国民党当局的警觉。1934年7月,为了躲避当局的打压,刘岘坐上了前往日本的客船。抵达日本后,刘岘考入了当时的东京帝国美术学院。由于东京帝国美术学院没有专门的版画系,刘岘选择主修油画,但他将大部分时间用于跟随日本著名版画家平塚运一学习木口木刻技法。木口木刻是英国非常流行的一种版画技术,以不同层次的黑和白展现图像,线条细致入微,纹理清晰,明暗层次细腻丰富。平塚运一擅长木口木刻,也是一位非常真诚的艺术家。他给予了刘岘非常专业的指导。刘岘学习也非常刻苦,很快就熟练掌握了这一木刻技术。中国美术馆藏《巡按使插图》《造船厂》《托尔斯泰》《罪与罚插图》等是这一时期的作品,从这些作品中,我们可以看到艺术家在努力学习木口木刻的过程。线条更为细密,黑白灰的变化更为丰富,细节刻画增多。

1937年,刘岘本打算赴法国继续深造,但抗日战争爆发,日本国内充斥的军国主义氛围使刘岘痛心疾首。带着对侵略者的仇恨,他毅然决然地取消了赴法深造的计划,启程返回上海。回到上海后的刘岘,参加了河南留日同学抗日救亡团,在战火中几经辗转回到河南,最终在中共河南地下党的介绍下,赴确山参加新四军。在新四军驻地,刘岘见到了彭雪枫将军。彭雪枫将军在报刊上见过刘岘的作品,非常欢迎他来到革命队伍,鼓励他要为抗日军民服务。备受激励的刘岘很快投入到了火热的抗日宣传中,组织成立了“拂晓木刻研究会”,由刘岘教授基本木刻技法,进行抗战宣传创作。当时的条件非常艰苦,但木刻版画发挥了制作快捷、宣传效用大的特点。这正是鲁迅重视木刻的原因所在。木刻所需材料简单,制作快捷,易于入门,易于传播,更易于被大众接受,只要竖起几块门板,就可以举办一个流动的“木刻漫画展览会”,战斗英雄、战斗场景、劳动生产都是好素材。从此时开始,刘岘真正体会到了鲁迅“木刻是大众的艺术”这一论断。中国美术馆藏《巩固团结,抗战到底》创作于1938年,画幅很小,只有10厘米见方,但表现出的物象却非常丰富,刻画非常精细,天空中的云、富有动感的飞机,其下居然还有多组战争场面,甚至包括一个海战场景及一个街头抗战宣传场景,刀法细腻,富于变化,真是将木口木刻的技法优势发挥到了很高的水平。

刘岘 马克思 15×12cm 版画 1932年 中国美术馆藏

刘岘 《怒吼吧,中国》插图之六 10.8×15.2cm 版画 1934年 中国美术馆藏

刘岘 巩固团结,抗战到底 9.1×10.2cm 版画 1938年 中国美术馆藏

1939年初,已经积累了不少战地创作经验的刘岘从新四军调到了延安鲁迅艺术学院美术系,担任木刻教员。延安鲁迅艺术学院是抗日战争时期,中国共产党为培养文艺干部和文艺工作者而创办的一所综合性文学艺术学校,成立于1938年,在沙可夫的文章《鲁迅艺术学院创立缘起》中,我们可以看到艺术学院名字的由来:“我们决定创立这所艺术学院,并且以已故的中国最大的文豪鲁迅先生为名,这不仅是为了纪念我们这位伟大的导师,并且表示我们要向着他所开辟的道路大踏步前进。”对于深受鲁迅影响,并在鲁迅的直接教导和指引下走上艺术道路的刘岘来说,延安鲁艺就像他的精神家园。在这里,他一边讲授木面木刻技法,一边讲授木口木刻技法,同时还坚持创作。此时,陆续有鲁迅培育起来的新兴木刻家们跟刘岘一样带着对革命和新生活的向往来到延安,在延安形成了木刻创作的高潮,从而带领新兴木刻运动走向了另一个发展阶段。在这个阶段中,刘岘是延安艺术队伍中的代表人物之一,创作能力非常突出。他以木口木刻的技术优势细腻地描绘了革命根据地的人民生活,并刻印装订成木刻集分别送给毛泽东、朱德等中央领导同志。毛泽东主席看后非常的喜欢,当即亲笔题写了一幅字:“我不懂木刻的道理,但我喜欢看木刻。刘岘同志来边区时间不久,已有了许多作品,希望继续努力,为创造中华民族的新艺术而奋斗。”这幅题字由当时鲁艺的赵毅敏院长转交给刘岘,不仅鼓舞了刘岘,也鼓舞了延安所有的美术工作者。不久,刘岘被调往边区文化协会美术工作委员会做主任。他以更加饱满的热情投入到革命的美术事业中。为提高大家的雕刻技巧,刘岘组织刻印了一批世界木刻名作,还在窑洞里举办个人展览。此外,刘岘还为边区翻译的国外进步书籍创作了不少封面和插图。

中国美术馆藏《延河溜冰》《延安杨家岭礼堂》《陕北小景》是这一时期的作品。其中《延河溜冰》特别有感染力,反映出在解放区顽强的斗争中依然有火热的生活。这是非常形象化的纪录,滑冰确实是延安非常流行的体育运动。据记载,1938年延安曾举办滑冰大赛,1941年延安体育训练班还开设有滑冰训练课。从延安城流过的延河,在冬天冰封,成就了天然的滑冰场,人们不但白天滑,晚上在月光下、车灯旁也滑,可见这项运动多么地深入人心。作品刻印了冬季生机勃勃的运动场面,展现出延安军民在艰苦的斗争环境中都保持着积极乐观的生活态度,满幅构图,远山隐现,开阔通透,近景人物姿态各异,有的人轻盈飞舞,有的人略显谨慎,冰刀划出富于变化而又有装饰感的线条,使作品充满趣味。

刘岘 延河溜冰 9.6×11.1cm 版画 1941年中国美术馆藏

刘岘 陕北小景 9×10cm 版画 1941年中国美术馆藏

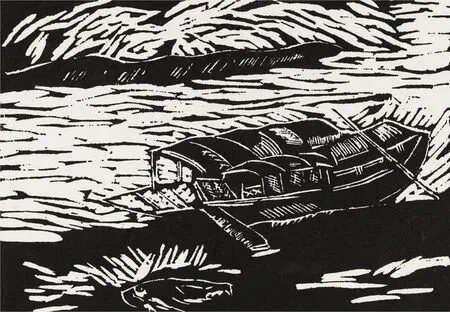

刘岘 嘉陵江 10.7×14cm 版画 1945年 中国美术馆藏

刘岘 舞 9.2×10.4cm 版画 1950年 中国美术馆藏

刘岘 游颐和园 12×13.5cm 版画 1951年中国美术馆藏

刘岘 黄河纤夫 10.5×13.5cm 版画 中国美术馆藏

1942年5月,中共中央宣传部在延安杨家岭小礼堂召开文艺座谈会,出席的作家、艺术家及文艺工作者共80余人。作为艺术家代表,刘岘参加了这一富有历史性的盛会,亲身聆听了毛泽东主席《在延安文艺座谈会上的讲话》。《讲话》明确指出了文艺为人民大众服务的方向,开启了20世纪中国美术发展的重要篇章。文艺工作者不能脱离抗战实际,脱离人民群众的实际问题,不能不懂老百姓的语言,与群众的欣赏习惯有隔阂,那样创作出来的作品就不能满足广大人民群众的需要。刘岘有感于《讲话》内容,开始寻找更加贴近实际、贴近生活、贴近群众的艺术创作方式。刘岘自幼受民间美术启蒙,对民间美术有着深厚的感情,他很快就找到了方向。他发现市场上卖的年画内容陈旧,但样式深受群众欢迎,因此萌发了由美术工作委员会刻印新内容新年画的想法。很快这一想法就付诸实施,为了赶在春节前完成,刘岘带领美术工作委员会的同志们加班加点,在很短的时间内就完成了一万多张反映边区新生活的彩色木刻年画,在陕甘宁边区群众中发行,得到了很好的反响。

当时的延安木刻,走向民间逐渐形成了历史的潮流。与早期新兴木刻向国外学习不同,这些从民间美术中汲取营养的作品,在样式和内容上都更加具有中国特色。中国美术馆藏《到新市场去》《改造二流子》《卖纸玩艺儿的老人》是刘岘1944年至1945年的作品。从这三件作品中,我们可以清晰地看到艺术家风格的一些变化。浓重的黑白对比逐渐减弱,阴影也逐渐减少,取而代之的是更被群众理解和喜爱的民间年画和故事画样式,内容也更加多样,更加贴近人民群众的审美和理解力。这种风格在中国美术史上被称为“延安学派”,是中国现代木刻本土化进程的重要标志,也正是这样的作品使木刻这一艺术形式更加深入人心。

可以说,在延安,刘岘是一位艺术家,是一位美术工作者,更是一位战士。在《讲话》的指引下,他把木刻的功用发挥到了各个方面,为边区钞票创作纹样;编辑《群英画报》;为刘伯承同志编译的军事书籍配插图;为人民群众创作年画;以刻刀为笔,创作纪录时代印记、人民生活的优秀版画作品。1945年,抗战胜利后。刘岘先后被派往《新华日报》重庆分馆及北平工作。中国美术馆藏《嘉陵江》《黄河纤夫》《伐木者》《乞讨》等是这一时期的作品。与解放区明朗积极的氛围不同,抗战胜利后的重庆和北平,依然笼罩在国民党的腐朽统治之下,上层社会生活奢靡,底层人民的生活依然困苦不堪。有感于压抑苦闷的社会环境,刘岘再次将艺术的目光投向了人民的苦难,因此作品基调暗沉,也显示出艺术家心情的压抑和苦闷。

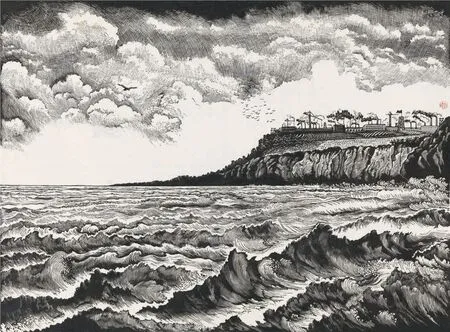

中华人民共和国成立后,刘岘被分配到中国人民印刷厂工作。不久,他又参与了人民艺术工厂的筹建。人民艺术工厂建立后,很快承担了北京市各种大型展览的布置任务,产生了很大的社会影响,同时取得了不俗的经济效益。在繁忙的工作之余,刘岘依然保持着创作的激情。中国美术馆藏《舞》《游颐和园》《夏》表现的是新生活的宁静祥和;《挖河》《建设中的展览馆》聚焦的是社会主义建设;《小老鼠第一次见闻》《雄狮与狐狸》《花牛与喜鹊》《小鹰学飞》《高枕无忧》描绘的是生动有趣的寓言故事,昂首挺胸的公鸡、憨态可掬的小老鼠、威武又不失可爱的大狮子、狡猾的狐狸,刻画细腻,层次丰富,将木口木刻技艺发挥得淋漓尽致。在特殊的历史时期,刘岘遭受了不公平的对待,但他并没有因此放弃对人民、对艺术的热爱,反而更加振奋精神,徜徉在为人民的艺术创作中,在技法和艺术的表现上都更加成熟。1958年,郭沫若创作了101首《百花齐放》新诗,《人民日报》邀请刘岘等八位艺术家为之插图。刘岘创作了其中的35幅,后来,他又应郭沫若之邀,单独为101首诗创作全部花卉插图。这批版画花卉是他在建国后创作的重要作品,被认为是极为艰苦的创造,是战斗的巧夺天工,是最好的杰作,是木刻大师的标志。无论是怒放的牡丹,还是清雅的昙花,每种花都有自己独特的风姿,刻画细腻,线条流畅,显示出艺术家深厚的艺术功力,多次出版,获得社会广泛赞誉。除了《百花齐放》,中国美术馆藏《垂钓》《黄河新貌》也能展现艺术家炉火纯青的艺术表现力,前者画幅不大,但布局清雅,颇得传统意境的精髓;后者尺幅颇大,场面更大,波涛汹涌,变化多端。通过这批作品,我们可以看到艺术家对国家、对人民、对生活的热爱,只有带着艺术的纯真之眼和对人民的深情,才能发现和展现生活中的美好。

刘岘 花牛与喜鹊 10×9cm 版画 1954年 中国美术馆藏

刘岘 垂钓 11×9cm 版画 1963年 中国美术馆藏

1960年,刘岘被调入筹建中的中国美术馆。与米谷、江丰一起组成收购小组,开启了为国家征集艺术藏品的工作;1977年,刘岘担任中国美术馆研究保管部主任,在藏品征集工作中也耗费了相当大的精力。这一工作,具有十分重要的历史意义。中国美术馆至今已拥有藏品数量13万余件,几乎涵盖了中国近现代美术史上代表艺术家、代表流派的代表作品,以及丰富的民间藏品。其收藏的开端即是当年的三人收购小组,正是老一辈奋力的工作,为中国美术馆的收藏建立了国家级的标准,并打下了坚实的基础。

1981年,为纪念鲁迅诞辰一百周年,中国美术馆举办了“刘岘木刻画展”,展出了艺术家自1932年开始历时半个多世纪的创作250余幅,全面呈现了艺术家的创作特色。这些作品是中国现代版画发展的重要组成部分,展现了艺术家与时代同行的艺术追求。刘岘的创作自始至终与社会的发展、人民的生活有着密切的关系。对艺术和人民的热爱是他艺术灵感永不枯竭的源泉。他始终保持着创作的激情,创作就是他的生命。

1990年9月21日,刘岘与世长辞。可以说他的一生就是为艺术、为人民、为革命的美术事业实干献身的一生。他的家人继承他的遗志,在他过世后,陆续将艺术家一生的心血捐赠给国家。中国美术馆作为唯一一所国家级美术馆,同时也是艺术家工作过的地方,有幸数次代表国家接受艺术家家属捐赠。这些捐赠作品中有峥嵘岁月、艰苦奋斗,更有广阔天地,劳动人民;有历史传承,中西合璧,更有艺术的规律与创新,凝聚着极高的艺术价值和历史价值,寄托着艺术家和捐赠者对人民、对国家的大爱,以及对中国美术事业发展的责任感。保有这些作品,中国美术馆时时不忘作为国家美术殿堂的使命,用一个个好的展览,讲述中国艺术的动人故事,弘扬艺术家的艺术品格和奉献精神。2010年,在刘岘逝世20周年之际,中国美术馆举办“木刻赤子—刘岘作品捐赠展”。2013年,中国美术馆举办了“中国美术馆藏刘岘版画作品展”。除了专展,刘岘作品也常常出现在各大主题展中,仅2021年,刘岘作品就相继出现在了“在激流中前进—中国美术馆藏黄河题材美术精品展”“一切为了人民—中国美术馆藏版画作品展”“迎奥运:美在逐梦—中国美术馆藏体育题材美术作品展”等许多展览中。刘岘为国家、为民族投身艺术事业,以画笔记录时代,展现时代精神的大爱,正在被更多的人熟知和喜爱。

刘岘 伐木者 32×25cm 版画 1947年 中国美术馆藏

刘岘 没有照会哪里行 21×30cm 版画 1933年 中国美术馆藏

刘岘 造船厂 22.2×26.5cm 版画 1934年 中国美术馆藏

刘岘 挖河 35×42.5cm 版画 1951年 中国美术馆藏

刘岘 黄河新貌 39×49cm 版画 1974年 中国美术馆藏

刘岘 建设中的展览馆 46×67cm 版画 1954年 中国美术馆藏

——中国美术馆藏文学插图精品展

——中国美术馆、南京博物院藏明清肖像画展

——中国美术馆藏书画界全国政协委员美术作品广西展