圆处作方 有折无转——晚明个性解放思潮下张瑞图笔法生成

□ 杨 旭

张瑞图(1570-1641),与董其昌、邢侗、米万锺并称“晚明四家”,其学书思想和书法风格皆表现出“奇恣纵横”的个性之风。清梁巘评之:“张二水书,圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变。”①精确概括了张瑞图的书风和用笔方式,即“圆处作方,有折无转”“古法一变”。又有葛嗣浵:“明季工行草者多,其最著者亦不下十家,各具一境。果亭能翻笔,工方折,故猛厉之势辟易。”②这种用“翻折”方法表现的方笔,更有利于大幅立轴书法作品的展示。张瑞图作品《楷行赋辞颂记诗》有落款评自己用笔:“此卷少用章草笔意,然不欲遂为彼优孟,时出己意,观者或翻有取也。果亭瑞图。”③侧面验证了梁巘的说法,即其书写时常采用“翻折”的“方”笔,少“圆转”之势,这种用笔方式与其书法审美尚“奇”,崇尚张旭、米芾“癫狂”的书写状态和追求金石中超脱“二王”之外“从不学处求之”的审美取向有关。

一、张瑞图与晚明尚“奇”书风

以张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎为代表的晚明书家,有着强烈的个性解放意识,他们的书法风格各具风貌,但大幅立轴的作品形式却趋于统一。

除了形制的变化,书家们的用笔、结构、章法分布,甚至书写字体都有不同程度的改变,这种改变从思想意识上看,经历了从“师心”到“崇古”的时代转换。“师心”的主要代表书家非徐渭莫属,他的书法作品面目奇异、用笔泼辣,全然摆脱所师之法,畅然洒脱、淋漓尽致,其论曰:

非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳,铢而较,寸而合,岂真我面目哉?临摹《兰亭》本者多矣,然时时露己笔意者,始称高手……④

其临摹中主张寄兴而作,体现“真我面目”。

大幅立轴行草书发展到明末清初逐渐趋于成熟,而书家的“崇古”风尚也愈发明显。王铎除了会使用巨幅作品、欹侧结构,以及疏密相间的章法之外,更加关注对“奇”字的使用。薛龙春在《崇古观念与王铎书作中的“奇字”》一文中指出:“‘奇字’是晚明书法的一个关注点,是王铎崇古观念在文字书法中的反应,这种现象在晚明也并非个例。”⑤从徐渭到王铎,晚明书家的尚“奇”书风由形制的大方向,逐渐发展为对书写风格、用笔、结构甚至再到用字的细节转换。

如果说徐渭的书法是由于注重情感的“寄兴”而不经意表达出的“奇”,那么张瑞图则是在理性的控制中有的放矢、有意为之的“奇”。这种谨慎的狂妄与他的仕途生涯有关。

《明史》记载:“张瑞图者,官至大学士,逆案中人也。”⑥张瑞图虽以书法名世,但由于他投靠宦官魏忠贤,为其碑刻书丹,因而被划为“阉党”一派,清抄本《明史》简短的将其列为“逆案中人”。中国书法艺术自古以来即存在书法人格化的思想,因此有“书如其人”之说,而张瑞图也因此影响到了后世对其书法的品评。

诚然,站在张瑞图自身角度,仕途的失意与委曲求全,让他生起诸多不甘:

我生赋性颇崎崟,杜门却扫镜湖阴。足迹经年绝城市,时纵或至非其心。城市中人好权势,称量炎冷到锋针。词客不作一钱直,志士不忘入山深。林子雄姿复紧脑,其齿虽未风格老。酒酣白眼看苍天,向余夸说山居好。⑦

生性爱好“崎崟”,却要“归入山林”,平稳度日。这种性格与环境的反差,使得他不得不另辟蹊径地宣泄,不论是艺术追求还是晚年参禅,都表现出离经叛道的“奇”。

《白毫庵》中自述了其晚年参禅的与众不同:“醉汉逃禅更醉,狂夫到老仍狂。佛来请居门外,尔曹从沸路傍”⑧、“净土可往生,魔镜亦可游”⑨,又云:“晚节爱禅逃,回心调狂犷。”⑩由此可见,即便是参禅,张瑞图也不似董其昌般宽和清逸,而是处处流露出放荡不羁、超出法外的“狂犷”。“逃禅”不是对信仰的轻蔑,而是其超脱生死、追求自我本真的洒脱,所以“佛来”仍“请居门外”,不畏束缚。

由于张瑞图的政治生涯,清代书家鲜少对其书法进行品评,在为数不多的几条资料中,不论褒贬,“奇恣横生”“奇逸”“异趣”“恣睢”等词汇频出。

张瑞图性格的“崎崟”与“狂犷”使得他不论是参禅还是为艺都展现出不拘法度、超然物外的洒脱,在尚“奇”的审美意识支配下,用笔展现出多“翻折”“圆处作方,有折无转”的风貌。

二、崇尚“颠书”学张、米

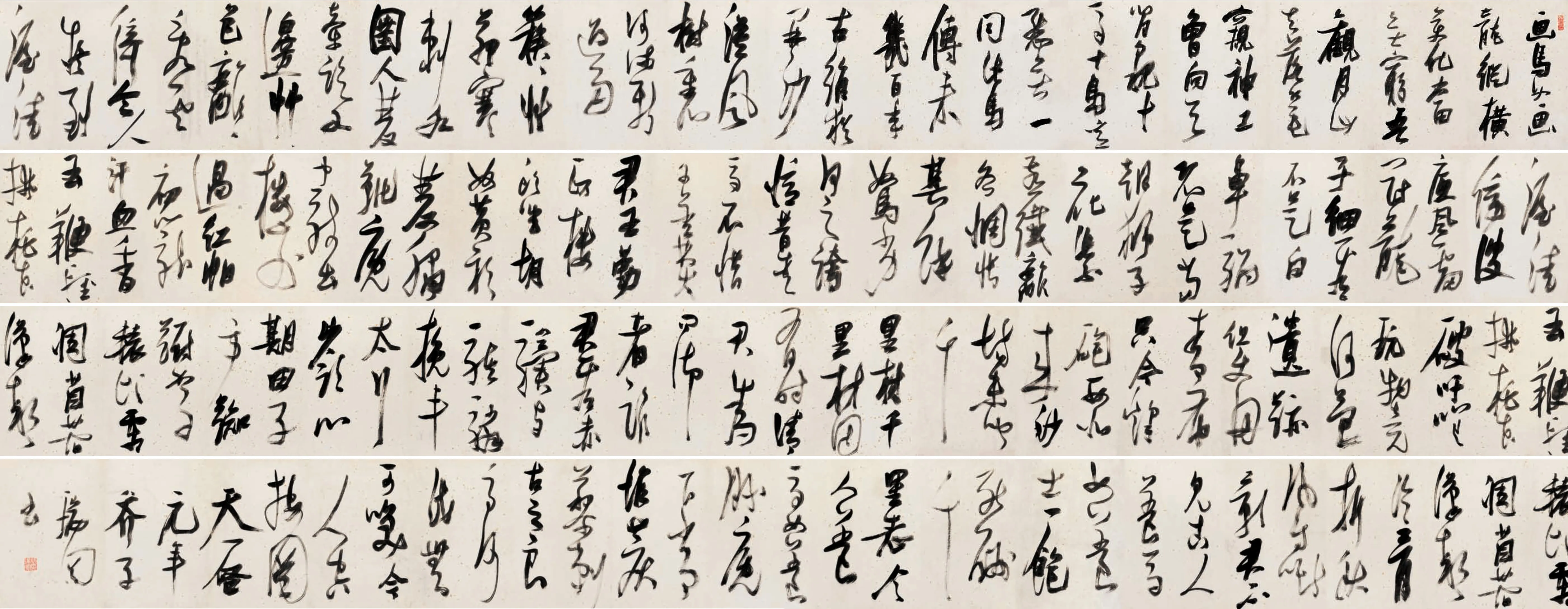

[明]张瑞图 画马歌 纸本 上海博物馆藏释文:画马如画龙,纵横变化当无穷。吾观月山去,落笔窥神工。曾向天闲貌十马,十马意态无一同。此马传来几百年,古绢犹开沙漠风。树里河流新过雨,簇簇草茅寒刺水。圉人双牵临水边,草色离离乱云绮。令人疑到渥洼傍,波底风雷冠龙子。细看不是白鼻騧,恐是当朝狮子花。紫燕纤离各惆怅,其馀驽劣何足夸。忆昔爱马不惜千金费,君王勤政楼头坐。胡奴黄衫双绣靴,厩中骑出楼前过。红帕初笼汗血香,玉鞭轻拂桃花破。吁嗟玩物竟何益,遗迹但使丹青布。只今烽炮西北来,沙场未闻千里材。千里材,固有时,请君为问御者谁。君看赤骥与骐驎,挽车太行岭。心期田子方,踟蹰驾辕顷。霜凋苜蓿汉郊冷,骨折秋风自嘶影。君不见古人养马如养士,一饱能酬千里志。今人养马如养豚,厩下常堆蒺藜刺。古之良马何代无,可笑今人空按图。天启元年,芥子瑞图书。钤印:张瑞图印(白)

1.“张旭草书空自颠”——继承颠张绵延草

张旭的草书在明代书家中的接受度较高,且明代书家的草书取法出自张旭的也颇为多见。从明初宋克,再到明中期以祝允明为代表的吴门书家,再到董其昌、徐渭、张瑞图、王铎等晚明书家,大都有所涉猎。以董其昌为代表的晚明书家对于张旭的崇尚更是溢于言表。他的刻帖《戏鸿堂法帖》,其中就收录有流传至今的《古诗四帖》,使得张旭书法在晚明的流传更为普遍。

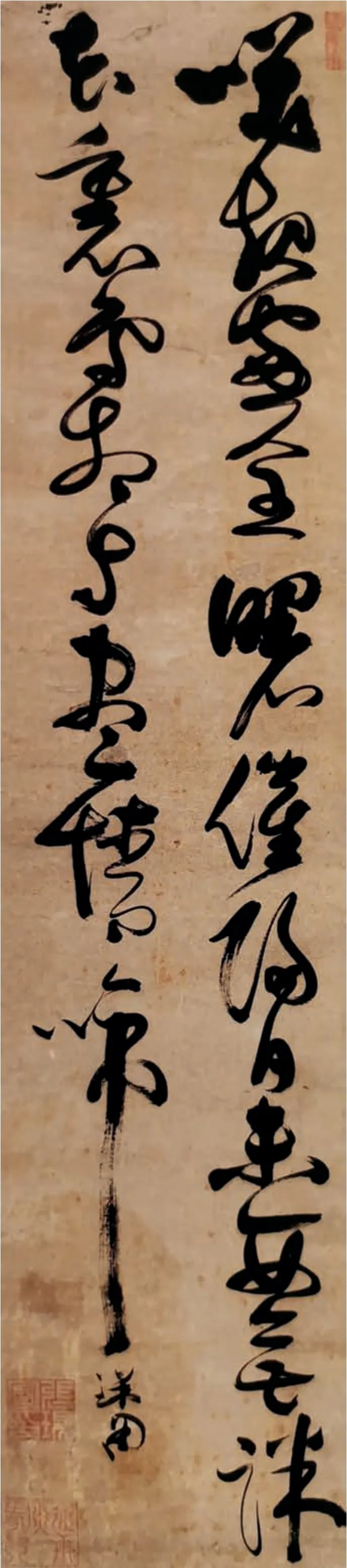

[明]张瑞图 韩愈诗《赠同游》 166.5×34cm 绢本 天津博物馆藏释文:唤起窗全曙,催归日未西。无数花里鸟,相与尽情啼。瑞图。钤印:张瑞图印(白) 避世金马门(朱)

张旭草书酣畅延绵,用笔多中锋长线,结字婉转盘旋、多圆转之势,转折处偶有方笔翻折。张瑞图继承了张旭草书延绵长线的同时,夸大了其书作中偶尔出现的方笔翻折,并加重了提按与用墨变化,加侧锋于其中。总而言之,张瑞图继承了张旭酒醉狂颠的狂草之风,注重自我情绪的表达,追求脱离法度的自由书写状态,最终呈现出一种狂放颠逸、恣意横生、独具一格的草书风貌。

2.“米颠吾亦似”——于米颠处学侧锋

张瑞图对于米芾的学习主要集中在明天启年之后。其行草作品《画马歌》与米芾《吴江舟中诗》卷无论是创作形式、用笔,还是结字都极其相似。两幅作品都采用横幅卷轴的方式,选择稍小两字组合落款的形式,整体呈现出飘逸洒脱的风貌。张瑞图《画马歌》在米芾用笔欹侧跌宕的基础上,又增加了字与字之间气韵连贯的线条感,强化了转折处的翻折感,增强了字的结构紧密的变化,为其之后大幅立轴作品的创作提供了用笔变化的可能性。

简言之,张瑞图对米芾的学习,经历了由似而非的过程,晚年的张瑞图更加注重自我的表达,刚劲洒脱,天趣恣意。

除了张旭与米芾的影响外,张瑞图还对黄庭坚较为推崇,他在《王生行书仲初见画册后》说:“君于诗律尤清新,书学山谷亦有神。”对学习黄庭坚的门生大加赞扬;其行书《白居易池上篇》轴可略见学山谷痕迹,强化横与撇等主要笔画的伸展,拉近横向关系,作品虽呈现出尝试阶段的生涩,但与黄庭坚有异曲同工之妙。

总的来说,通过对张旭、米芾、黄庭坚的学习,张瑞图的行草书用笔呈现出“方折”“盘旋”“侧锋”,以及“横向伸展”的主要风貌,尤其是对于张旭、米芾“颠书”的崇拜,使得其书法呈现出个性狂放、不拘一格的独特气质。书家的临习与创作从来不是一味的求“似”,而是像张瑞图所说“颠书恒离帖,善酿颇依经”,即便是如何恣意妄为的表达自己,也不能离开“经”的法度,即张瑞图的行草书创作看似“颠狂”实则是他刻意控制的表现。

三、“从不学处求之”——秦汉之处取方折

张瑞图对于篆隶的兴趣来自明末金石学的兴盛。金石学自宋元始直至清末,每个时代都存在一定时期的兴盛。金石学的兴盛在一定程度上会影响到书法的审美风尚,主要表现为复古风潮和篆隶的复兴。明末文人学者、金石学者都有小规模访碑活动,白谦慎在《傅山的世界》中记录了一些金石学者(主要是北方学者)的访碑活动,如:都穆、杨慎、郭宗昌、赵崡等。

《红藕斋汉碑汇钞集跋》中载有关于历代爱好金石的文人学者他们的著录及书写的情况:

即从北宋起至清代,欧阳修、洪文、赵明诚、陶宗仪、顾蔼吉、朱彝尊、翁方纲等学者有金石著录;而苏黄米蔡、董其昌、张瑞图虽善书,喜爱金石,却无有关著录。

张瑞图热爱钟鼎器皿,他有一篇诗文《欹器诗为传子纫丈作》称赞欹器之美:

除此之外,《白毫庵》中《辰州道中》记载了其访碑游玩之事:

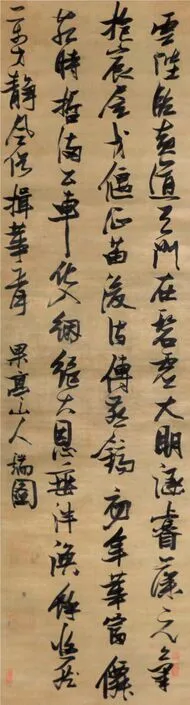

[明]张瑞图 杨巨源《春日奉献圣寿无疆词十首之一》 绢本 湖北省博物馆藏释文:云陛临黄道,天门在碧虚。大明涵睿藻,元气抱宸居。戈偃征苗后,诗传燕镐初。年华富仙苑,时哲满公车。化入缊大,恩垂泮涣馀。悠然万方静,风俗揖华胥。果亭山人瑞图。钤印:张瑞图印(白) 大学士章(朱)

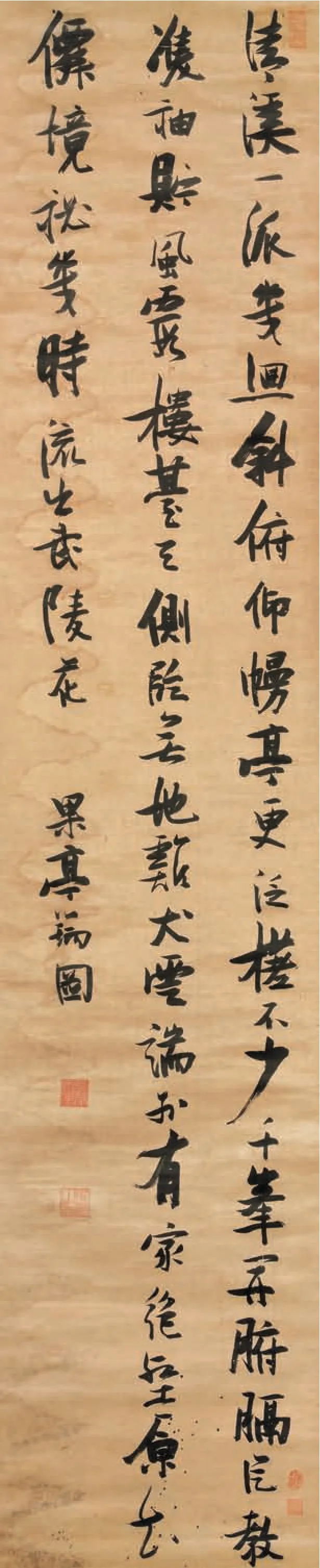

[明]张瑞图 清溪诗 绢本 湖北省博物馆藏释文:清溪一派几回斜,俯仰幔亭更泛槎。不少千峰并腑膈,从教双袖贮风霞。楼台天侧临无地,鸡犬云端别有家。绝壑原知仙境秘,几时流出武陵花。果亭瑞图。钤印:白毫庵主(白) 瑞图之印(朱)

此段记录了张瑞图于辰州(今湖南怀化)登大酉山、小酉山的所见所闻。二酉是藏书之所(西周、秦古书),另途中还见有丹山摩崖石刻。张瑞图于此处找到了散落的盆缶(鼎器),对于器皿中的铭文,予以褒奖,认为“苏米更区区,把玩弄盆缶”,于是将其洗净、备车带回家中把玩,大一些的放置书籍,小一些的装置酒水。这是张瑞图对于钟鼎铭文艺术欣赏记载最完全的一则诗文,从找寻、发现、把玩、鉴赏都有详细的记录,甚至认为其艺术性可超越苏轼、米芾的书法造诣。

晚年的张瑞图通过游学开阔了视野,涉猎金文、秦碑、汉隶与古印,这些从“不学处求之”的艺术形式,影响到了张瑞图的书法创作。艺术家风格的形成是多方面的,如今展现在我们眼前的“奇逸”“翻笔、方折”“奇恣横生”的风貌,与明代浪漫主义的大环境、自身性格“颠狂”,对张旭、米芾的学习与钟鼎铭文、秦碑汉隶与古印的涉猎分不开。生活在明末的张瑞图,虽在仕途上战战兢兢,背负“阉党”之名,但其书法艺术风格、笔法的翻折却向我们展示了更为真实的张瑞图。■

注释:

①[清]梁巘《承晋斋积闻录》,上海书画出版社,2000年,第511页。

②[清]葛嗣浵《爱日吟庐书画补录》卷一,民国二年葛氏刻本。

③《中国古代书画图目》十三册,文物出版社,1986年,第112页。

④[明]袁宏道《徐文长文集》卷二十一,《书季子微所藏摹本兰亭》,明刻本。

⑤薛龙春《崇古观念与王铎书作中的“奇字”》,《艺术史与艺术史学》2007年12月刊,第173页。

⑥[清]万斯同《明史》卷二十七,清抄本。

⑦[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷一,明崇祯间刻本。

⑧[明]张瑞图《白毫庵·内篇》卷三,明崇祯间刻本。

⑨[明]张瑞图《白毫庵·内篇》卷三,明崇祯间刻本。

⑩[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷一,明崇祯间刻本。

⑪金丹《从临摹到创作·董其昌》卷五十四,上海书画出版社,2008年,第53页。

⑫[清]黄任纂、怀阴布修《乾隆泉州府志》,清光绪八年补刻本。

⑬[清]秦祖永《桐阴论画二编》上卷,清光绪八年刻朱墨套印本。

⑭[清]姜绍书《无声诗史》卷四,清康熙五十九年李光映观妙斋刻本。

⑮[清]戈守智《汉溪书法通解》卷二,清乾隆霁云阁刻本。

⑯[清]郭尚先《芳坚馆题跋》卷四,民国二十四年南海黄氏据旧版汇印本。

⑰[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷二,明崇祯间刻本。

⑱刘恒《领略古法生新奇——谈张瑞图的书法艺术》,《中国书法》1987年第2期,第35页。

⑲[明]董其昌《画禅室随笔》卷一,《四库全书》本。

⑳[明]董其昌《画禅室随笔》卷一,《四库全书》本。

㉑[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷二,明崇祯间刻本。

㉒[清]黄任纂、怀阴布修《乾隆泉州府志》卷五十四,清光绪八年补刻本。

㉓熊秉明《中国书法理论体系》,人民美术出版社,2017年,第80页。

㉔[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷二,明崇祯间刻本。

㉕[明]张瑞典《果亭墨翰》刻帖。

㉖[明]董其昌《容台集》卷四,明崇祯三年董庭刻本。

㉗[清]胡敬《胡氏书画考三种·西清札记》卷三,清嘉庆刻本。

㉘[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷二,明崇祯间刻本。

㉙[明]张瑞图.《白毫庵·内篇》卷二,明崇祯间刻本。

㉚[明]张瑞典《果亭墨翰》刻帖卷一

㉛[清]孟庆云《红藕斋汉碑汇钞集跋》。

㉜[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷一,明崇祯间刻本。

㉝[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷一,明崇祯间刻本。

㉞[明]张瑞图《白毫庵·外篇》,明崇祯间刻本,不分卷。

㉟[明]张瑞图《白毫庵·外篇》,明崇祯间刻本,不分卷。

㊱[明]张瑞图《白毫庵·内篇》卷二,明崇祯间刻本。

㊲孙慰祖《明代文人篆刻的生成与印人的文化活动》,《中国书法》2021年8月刊,第44页。

㊳[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷一,明崇祯间刻本。

㊴[明]张瑞图《白毫庵·杂篇》卷一,明崇祯间刻本。