危机事件中意见领袖情绪框架对受众认知偏差的影响研究*

吴 华 于海英 闫 冬

(1.内蒙古财经大学计算机信息管理学院 呼和浩特 010070;2.中央财经大学统计与数学学院 北京 100081)

0 引 言

传播过程中议程框架建构与受众认知之间的偏差是不可避免的,在危机事件中,这种认知偏差的放大,不仅损害传播效果,更会由此引发大众心理安全的丧失,也会危害受众的自身权益。危机事件的源起大多由于越轨行为,但是其更为深层次的原因则源自社会现实矛盾,而公众对于危机事件的认知存在明显的结构性失衡,倾向感性认知而缺乏理性认知。尽管意见领袖的利益诉求不尽相同,但是意见领袖通常会超越个体而将归因引向更深层次的制度层面,这样更易被受众所接受并诱发相应的情绪反应。社交媒体环境下的意见领袖与受众的群体互动更易激发集体舆情,进而导致社会公众意见极化。网络空间在为公众提供获取信息便利的同时,也由于社会公众集体的“身体缺场”以及“情绪驱动”,更易导致公众的理性缺失与情绪宣泄,进而误导公众的关注方向并导致认知偏差。危机事件中,意见领袖情绪框架通常会引发受众的群体化情绪,进而导致认知偏差。尤其是风险议题愈复杂,意见领袖的框架效应对受众的认知作用就愈加凸显,也更加表明意见领袖情绪框架对公众认知和网络舆情引导的重要作用。

学者对认知偏差的研究大多集中于金融投资领域,聚焦于投资者决策的影响[1]。近年来,学者开始注意到传播领域的认知偏差问题,通过内容分析法与问卷调查法,对媒介建构特征与认知偏差之间的关系进行了探讨[2];阳长征探索了网络突发事件中的信息级联、信息流动与情感粒度对认知偏差的影响机制[3-4]。关于危机事件中意见领袖情绪框架对传播效果的影响,一直是学者特别关注的议题。研究发现不同的情绪框架会促使受众采用不同的信息加工方式并影响其态度及归因,悲伤的情绪框架更易让受众把责任归因于情境因素,而气愤的情绪框架则让受众更易把责任归因于个体因素[5]。基于ATF(appraisal-tendency framework)理论,学者一致认为特定的情绪框架会引发特定的评价倾向,并从深度加工和内容加工两个方面影响受众的认知过程[6]。尽管意见领袖情绪框架对认知偏差的影响研究还比较匮乏,但是作为特殊的传播效果,情绪框架也会通过影响受众对信息的认知加工过程从而对其产生作用,由此可见,意见领袖情绪框架是影响认知偏差的一个重要因素。

基于情绪框架理论建构模型,情绪本身就是框架的一种属性,不同的情绪会有倾向性的影响信息加工、记忆以及推断[7]。基于此,意见领袖情绪框架会通过情绪感染诱发受众并形成群体情绪,进而影响人们的信息认知过程。因此,本研究通过两个情境实验研究,探讨意见领袖情绪框架对认知偏差的影响机制,以及大众风险感知的中介效用,进一步探讨了基于个体差异的情绪敏感度的调节效应。

1 理论基础与研究假设

1.1 意见领袖情绪框架与受众认知偏差

框架理论认为,信息的组织及表征方式会影响个体对相关议题的反应。学者对框架功能进行总结,将其归纳为界定问题、分析原因、道德判断和对策建议。目前学者广泛的把框架理论作为研究的一种范式,将框架定义为新闻文本的选择并由此突显现实的某一方面,认为框架实际上就是一种文本表达,在传播过程中促成问题界定、因果解释以及道德判断和处理策略,并影响受众对于信息的接受[8]。相应的框架效应 (framing effect) 则被定义为传播效果,即受众如何接收信息以及对信息的认知。框架在客体属性上呈现出多维性,其中实质属性和情感属性被认为是最为重要的两个维度。情感属性是指新闻报道所引起的受众的情绪反应,主要探讨公众对实质属性所持的态度,正面、中立还是负面。

意见领袖的情绪框架处于主导地位,因为相对于理性认知,情绪框架更易引发受众的共鸣并形成较强的舆情动员效力[9]。学者研究表明,负面情绪框架的传播效果要优于正面情绪框架[10],因为受众更易受到负面情绪表达的影响[11]。学者研究证实,情绪框架的强度对于传播效果具有强烈的正向影响[12],而进一步对细粒化的情绪框架进行分析,发现愤怒框架对传播热度的影响更加显著[13]。危机事件更易成为大众关注的焦点,由于时间压力,意见领袖建构的议程框架更易成为受众接受信息并认知事件的重要途径。意见领袖对于危机事件建构的情绪框架先天带有强烈的情绪表达与态度判断,更易被受众所接受,进而影响受众对危机信息的接受与认知,具体表现为受众对于危机事件的信息接受与认知会与实际状况出现不同程度的偏差。因此,提出如下假设:

H1:意见领袖情绪框架正向影响受众认知偏差。

1.2 意见领袖情绪框架与大众风险感知

意见领袖情绪框架更易通过情绪感染影响受众并形成群体情绪。相关研究也证实大规模的情绪感染可以通过社交网络发生,且与关系的亲密程度无关[14]。风险即情感(risk as feeling)强调了情绪对于风险知觉所起到的不可替代作用。已有的研究表明情绪会影响公众的风险感知和应对行为[15]。尽管大众的风险感知存在理性的一面,但是情绪会对风险感知产生更强烈的影响[16]。当人们面对风险威胁时,尤其迫于时间压力更多的会借助情绪反应进行迅速判断[17]。当然,不同的情绪会激发不同的风险感知和决策。Slovic等[18]研究指出正面情绪易促使人们对风险的评估偏向乐观,而负面情绪则更易使人们对风险的评估趋向于悲观。学者研究结果也证实强烈的负面情绪会促使人们放大自身对于真实风险水平的感知进而影响相应的决策行为[19]。同时,孟博等[20]研究表明,63%的个体在面临风险时态度的波动都是由于情绪所引发的,因此,情绪因子是影响风险感知的最为重要的因素,尤其是最具代表性的负面情绪愤怒和恐惧。学者研究表明,事件的情绪强度和道德属性还会影响情绪的社会分享[21]。基于以上分析,由于网络信息的碎片化,大众缺乏全面的信息通道,更易受意见领袖情绪框架的影响并产生从众心理,进而放大风险感知。因此,提出如下假设:

H2:意见领袖情绪框架正向影响大众风险感知。

1.3 大众风险感知的中介效应

风险感知是风险事件中人们的风险判断和行为决策的基础。大众风险感知还取决于人们对风险信息的涉入程度,一方面是结果涉入,另一方面是价值涉入[22]。风险的社会“放大”是指大众感知的风险与实际风险的偏差,这种“放大”效果实际上反映了社会大众对于风险事件所普遍持有的安全危险的恐惧[23]。人们应对危险的直接反应就是对风险因素的“谨慎”对待,大众往往通过有偏差的认知行为方式来验证这种谨慎行为的合理性。公众对于风险感知的放大是促成认知偏差的一个重要诱因,这主要由于公众对于风险认知的非理性特征。而这种对于风险的错误估计,会引发对风险本身的过度反应,背离风险本身的现实性,进而引发公众认知偏差。因此,提出如下假设:

H3:大众风险感知在意见领袖道德情绪对受众认知偏差的影响中起中介效应。

1.4 情绪敏感度的调节效应

情绪敏感度就是对个体受他人情绪影响的一种度量。情绪敏感度较高的个体更易关注到他人情绪,并将对方的情绪状态转移为自己的情绪状态[24]。学者一致认为,个体的情绪敏感度会显著调节情绪感染过程。意见领袖与受众之间趋于一致的心理认同,导致意见领袖的情绪框架更易感染受众并形成群体情绪,这也是网络舆情形成的导火索。当受众通过情绪框架感知到意见领袖潜在的情绪时,总会有一些个体比其他受众能更加敏感的捕捉到这些情绪[25]。情绪敏感度较高的个体更易“读懂”意见领袖的情绪表达,并捕捉到意见领袖的情绪以及实现情绪同步。学者研究表明,个体在文化、性别、个性及职业等方面的差异均会影响其情绪敏感度[26]。Doherty[27]也证实情绪敏感度相对较高的个体能够捕获五种基本情绪,其中包括幸福、爱、恐惧、愤怒与悲伤。基于此,认为情绪敏感度能够较好的测度受众的个体差异。情绪敏感度较高的个体更易受到意见领袖情绪框架的影响并达到情绪同步,进而放大其风险感知;反之,情绪敏感度较低的个体则不易受到意见领袖情绪框架的影响也很难实现情绪同步,进而减弱其风险感知。因此,提出如下假设:

H4:个体的情绪敏感度正向调节意见领袖情绪框架与大众风险感知的关系。

基于以上分析,通过两个情境实验对理论模型进行验证,实验一以环境污染为实验情境,验证意见领袖情绪框架对受众认知偏差影响的主效应以及大众风险感知的中介效应,实验二则以产品安全事故为实验情境,进一步验证主效应及中介效应,并基于此验证情绪敏感度的调节效应。

关于危机事件中的情绪框架的分类,学者并没有一致性的结论。选择最具有代表意义的三种危机情绪:恐惧、愤怒与厌恶。首先,恐惧是人类应对环境威胁的最直接的本能反应;其次,人们在理解所面临的社会情境、构建社会现实以及组织交互行为的过程中,恐惧已经成为被广泛依赖的一种解释框架。基于此,恐惧情绪成为危机事件中主导的情绪框架[28]。依据CAD道德情绪理论,愤怒情绪对应自治性准则,一旦违反“关心/伤害”和“公平/互惠”原则就会诱发愤怒情绪,而“愤怒”也是风险冲突的重要来源。厌恶情绪对应神性,一旦违背其“纯粹/神圣”的道德基础就会诱发厌恶情绪,而厌恶情绪会影响人们的道德归因[29]。

2 实验一:意见领袖情绪框架对公众认知偏差的影响机制

2.1 实验目的

环境污染是人们最关注的社会问题,因此,以环境污染事件作为实验情境来验证的理论框架,既具有典型代表性又具有广泛社会现实意义。实验一主要有两个目的:第一,实验一以环境污染作为实验情境,并通过对情绪框架及其强度的操控,以验证意见领袖情绪框架对受众认知偏差影响的主效应;第二,实验一进一步检验H3,即验证大众风险感知在意见领袖情绪框架对受众认知偏差影响的中介效应。学者研究发现,意见领袖的职业背景与影响力会影响传播效果[30],因此,为了操控意见领袖的影响,分别弱化了意见领袖的背景类型和影响力,将意见领袖一致定义为“消费者报道”,在媒体类大V中影响力适中,既没有党媒的高权威性也没有知名大V的既定倾向性。

2.2 实验方法

a.实验设计与被试。实验一采取3(意见领袖情绪框架:恐惧;愤怒;厌恶)×2(强度:高;低)的组间设计,因变量为受众认知偏差,中介变量为大众风险感知。另增一组控制组,陈述客观事实,操纵材料中不采纳任何情绪词。被试来自内蒙古财经大学的本科生,共7组350名,共收回有效问卷327份,有效率为93.43%,其中43.7%为男性,56.3%为女性,Mage=20.46,SDage=1.76。

b.程序。每组被试集中于一个教室,首先,请被试阅读测试材料,其中,要求被试按指导语提示快速回忆写出令人深刻的3个或5个词语(强度较低组3个,强度较高组5个),这一操作的主要目的是通过对关键词的回忆强化被试的认知。其次,被试基于以上材料迅速作答,分别测试了风险感知与公众认知偏差。最后,填写被试的个人相关信息。

2.3 结果

a.变量测量。大众风险感知来自成熟量表[31],依据实验情境进行合理修改,如“总的来说,如果我购买该产品,我认为我可能会遭到损失”,共计三项内容。Cronbach's α为0.847,表明其内部一致性信度较好。认知偏差,基于MacLeod等[32]的研究成果进行改编,从具体的危机事件情境出发,共设五项,分别对应于受众的情感、态度、意见、观点等。Cronbach'sα为0.859,表明其内部一致性信度较好。对公众认知偏差与大众风险感知进行验证性因子检验,分析结果如下:χ2=639.4,df=131;χ2/df=4.8809; CFI=0.961;IFI=0.961;均大于0.9;RMR=0.047<0.05,适配性非常好。大众风险感知与认知偏差的标准载荷系数最小为0.710,最大为0.919。以上指标均在可接受范围内,说明对大众风险感知与认知偏差的测量的信效度较好,拟合度较优。

b.操纵检验。对于实验材料操控的检验,基于情绪评定量表,选取了三个不同的情绪词作为主观报告内容,即“讨厌的、害怕的、气愤的”,分别代表厌恶、恐惧、愤怒三种不同的情绪,同样采用五点量表。结果表明,两组厌恶框架之间差异显著(MLow=3.324,MHigh=4.054,t=-4.211,p=0.000);两组恐惧框架之间差异显著(MLow=3.412,MHigh=4.121,t=-4.279,p=0.000);两组愤怒框架之间差异显著(MLow=3.436,MHigh=4.000,t=-3.216,p=0.002);而控制组在所有情绪的得分均小于对照组。这些结果表明实验程序中对情绪框架操控有效。

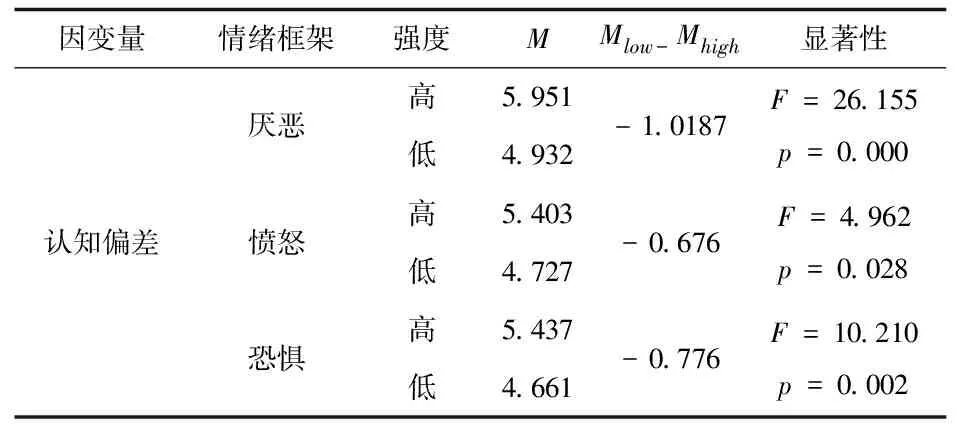

c.主效应分析。实验中设定参照组,并将厌恶框架、愤怒框架与恐惧框架分别设定为对照组(见表1、表2)。结果表明,认知偏差在厌恶框架组、愤怒框架组与恐惧框架组的组内差异均显著,而基于与控制组比较的组间分析,结果表明其组间差异均显著,以上结果表明意见领袖情绪框架正向影响认知偏差,因此H1得到验证。

表1 认知偏差组内方差分析

表2 认知偏差组间方差分析

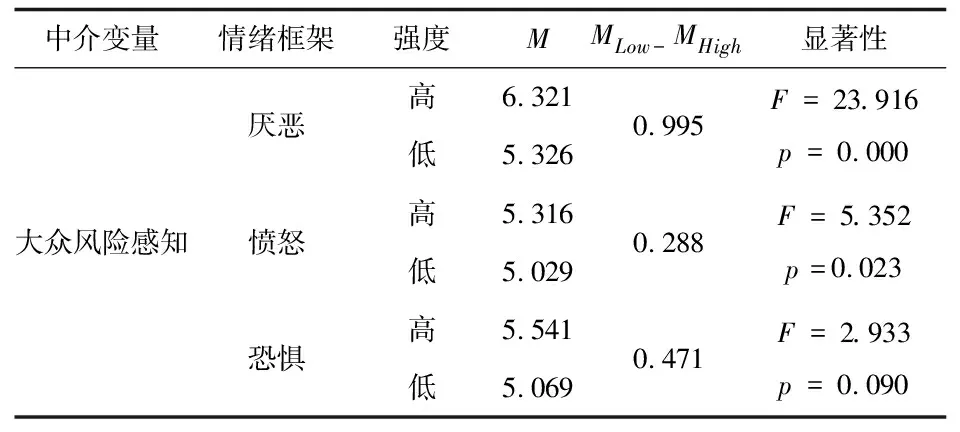

d.中介效应分析。为了检验大众风险感知的中介效应,以厌恶框架、愤怒框架以及恐惧框架分别作为自变量,大众风险感知为因变量进行组内与组间方差分析(见表3、表4)。对于厌恶框架组、愤怒框架组与恐惧框架组,结果显示大众风险感知组内差异分别显著。而基于与控制组进行比较的组间分析,结果表明各组间差异均显著,以上结果表明意见领袖情绪框架正向影响大众风险感知,H2得到验证。

表3 大众风险感知的组内方差分析

为了进一步检验大众风险感知的中介效应,采用Hayes的Bootstrap方法,样本量选择5 000, 采用 Model8。将对照组合并为一个整体进行检验,首先检验整体的总效应,在 95%的置信区间下,结果显示:F(3,327)= 19.242,p=0.000<0.001,表明相对总效应不全为0;进一步检验整体直接效应,结果显示:F(4,326)=10.108,p=0.000<0.001,表明3个相对直接效应不全为0。整体中介效应检验的在95%置信水平下的Bootstrap置信区间为[0.0165,0.0274],不包含0,以上结果表明大众风险感知在情绪框架与认知偏差的关系中的中介效应显著,因此,H3得到支持。

表4 大众风险感知组间方差分析

3 实验二:情绪敏感度的调节效应

3.1 实验目的

以产品安全事件作为实验情境。第一,产品安全事件具有典型的代表意义,因为此类事件经常发生且易引发大众的强烈关注,如三鹿三聚氰胺事件,双汇“瘦肉精”事件和丰田“召回门”。实验二在验证主效应及中介效应的基础上,进一步验证了受众的个体差异情绪敏感度的调节效应。实验中的背景材料根据真实案例进行改编,来自某知名品牌手机电池爆炸事件。消费者对品牌形象的感知会影响其对事件的责任归因并,因此为了排除个人消费经历和广告信息的影响,将背景企业产品命名为“某品牌”。为了控制企业声誉对被试的影响,背景资料中并没有对该企业进行深入介绍,简单设定为“厂家”和“公司”。意见领袖的操控同实验一。

3.2 实验方法

a.实验设计与被试。实验二采取3(意见领袖情绪框架:厌恶;愤怒;恐惧)×2(情绪敏感度:高;低)的二因素组间设计。因变量为认知偏差,中介变量为大众风险感知。另增一组控制组,简单陈述客观事实,操纵材料中不采用任何情绪词。试验中的被试来自内中央财经大学、内蒙古财经大学以及内蒙古工业大学的MBA学员,共400名,并依据情绪敏感度均值加减方差区分为情绪敏感度相对较高组与相对较低组,每组随机分配到3个实验组,共回收有效问卷328名,有效率为82%,其中50.5.7%为男性,49.5%为女性,Mage=31.50,SDage=6.59。

b.实验程序。首先,对每个被试的情绪进行测试。其次,对被试的情绪敏感度进行测试。第三,实验材料来自真实案例改编,并基于情绪词的语料库进行改造以操纵不同实验组的情绪框架,同组被试要求阅读相同的文字材料,并按指导语快速回忆并写出令人深刻的3个或5个词语,以实现对被试认知的强化。第四,被试基于以上阅读材料迅速作答,分别测试大众风险感知与认知偏差。最后,要求被试填写相关的个人信息。

3.3 结果

a.变量测量。大众风险感知与认知偏差同实验一,其中情绪敏感度来自杜建刚和范秀成[33]改编量表,包括“当某人向我微笑,我会感到快乐”等8个语项,其内部一致性 Cronbach'sα为0.828,大众风险感知与认知偏差的Cronbach'sα分别为 0.895与0.844。结果表明以上变量均具有较好的内部一致性信度。进一步对情绪敏感度、大众风险感知与认知偏差进行验证性因子检验,分析结果如下:χ2=278.410,df=101;χ2/df=2.757;CFI=0.948;IFI=0.948;均大于0.9;RMR=0.071,适配性非常好。认知偏差的标准载荷系数最小为0.501,最大为0.833。以上指标均在可接受范围内,说明情绪敏感度、大众风险感知与认知偏差的测量的信效度较好,拟合度较优。

b.操纵检验。首先对情绪框架进行操纵检查,并基于情绪评定量表,选取5个情绪形容词作为主观报告内容,即“讨厌的、气愤的、害怕的、愉快的、难过的”,分别对应厌恶、愤怒、恐惧、高兴与悲伤。要求被试对每个情绪框架进行情绪强度评定。评定采用7点量表。通过SPSS23进行方差分析,对情绪框架进行验证,结果显示:厌恶情绪在厌恶框架组的得分显著高于其他4种情绪的得分,且差异显著(p<0.001);愤怒情绪在愤怒框架组的得分显著高于其他4种情绪的得分,且差异显著(p<0.005)。恐惧情绪在恐惧框架组的得分显著高于其他4种情绪的得分,且差异显著(p<0.005)。以上结果表明,厌恶框架、愤怒框架与恐惧框架操纵有效。进一步,通过单因素方差分析进行组间分析,不同情绪框架在厌恶、愤怒与恐惧情绪水平上的差异。结果显示:厌恶情绪(F=13.096,p=0.000<0.001)与愤怒情绪(F=3.457,p=0.034<0.05)在三组情绪框架中的得分差异显著,而恐惧情绪在三组情绪框架中的得分差异并不显著(F=0.125,p=0.882)。以上结果表明,不同的情绪框架引起了程度相似的恐惧情绪水平。综上,恐惧框架诱发的恐惧情绪是最高的,尽管厌恶框架与愤怒情绪框架均会诱发出一定程度的恐惧情绪,但是厌恶情绪与愤怒情绪在其所在组内均是水平最高的,因此,厌恶框架、愤怒框架与恐惧框架操纵有效。

c.主效应分析。实验对公众认知偏差进行3(意见领袖情绪框架:厌恶;愤怒;恐惧)×2(情绪敏感度:高;低)的协方差分析,其中被试情绪作为协变量。结果表明,控制了情绪的作用后,情绪框架与情绪敏感度的交互作用对被试的认知偏差仍有显著的影响(F=10.283,p<0.001),说明对于被试不同的情绪敏感度,情绪框架对于认知偏差存在显著影响。简单效应分析显示,当情绪敏感度相对较低时,情绪框架对认知偏差(M厌恶=3.040,M愤怒=3.440,M恐惧=3.689),当情绪敏感度相对较高时,情绪框架对认知偏差(M厌恶=4.358,M愤怒=4.675,M恐惧=4.573),二者差异显著(F=36.450,p<0.001)。以上结果说明,当情绪敏感度相对较低时,情绪框架对认知偏差的影响相对较低,但是在情绪敏感度相对较高时,情绪框架对认知偏差的影响相对较大。由此,H4得到验证。

d.中介效应分析。实验以情绪框架和情绪敏感度为自变量,大众风险感知为因变量进行2因素方差分析。结果显示,情绪框架与情绪敏感度的交互作用对大众风险感知有显著影响(F=20.771,p<0.001),说明对于不同的被试的情绪敏感度,情绪框架对于大众风险感知存在显著差异。简单效应分析显示,当情绪敏感度相对较低时,情绪框架对大众风险感知(M厌恶=3.360,M愤怒=4.000,M恐惧=4.148),当情绪敏感度相对较高时,情绪框架对大众风险感知(M厌恶=5.008,M愤怒=5.281,M恐惧=5.441),二者差异显著(F=46.424,p<0.001)。

为了进一步分析大众风险感知的中介效用,采用Bootstrap方法对中介效应进行分析。样本量选取5000,选取Model8,在95%的置信区间下,情绪框架通过大众风险感知影响认知偏差的间接效应显著(LLCI=0.0227,ULUI=0.3164,不包含0),说明大众风险感知的中介效应存在。具体而言,当情绪敏感度相对较低时,情绪框架通过大众风险感知影响认知偏差的间接效应(LLCI=0.0038,ULUI=0.4218,不包含0),说明当被试的情绪敏感度相对较低时,大众风险的中介效应存在。同时,在控制中介变量后,自变量对因变量的直接效应不再显著(LLCI=-0.1565,ULUI=0.4306,包含0),说明大众风险感知在情绪框架对认知偏差的影响中起完全中介作用。此外,当情绪敏感度相对较高时,情绪框架通过大众风险感知影响认知偏差的间接效应(LLCI=0.5594,ULUI=0.7501,不包含0),说明当被试的情绪敏感度较低时,大众风险感知的中介效应存在。同时,在控制中介变量后,自变量对因变量的直接效应并不显著(LLCI=-0.0601,ULUI=0.2481,包含0),说明大众风险感知在情绪框架对认知偏差的影响中起完全中介作用。

4 研究结论及意义

4.1 研究结论

基于情绪认知理论建构概念模型,通过两个情境实验进行验证,探索意见领袖情绪框架对认知偏差的影响机制以及情绪敏感度的调节效应。首先,实验一以环保污染作为实验情境,结果表明,意见领袖的厌恶、愤怒和恐惧框架对受众的认知偏差均有显著的积极影响,而大众风险感知则在意见领袖情绪框架对受众认知偏差的影响中发挥着关键的中介作用。

其次,实验二以产品安全事件作为实验情境,进一步验证大众风险感知在意见领袖情绪框架对认知偏差的中介效应,其中,无论是在情绪敏感度较高组还是较低组,大众风险感知在意见领袖情绪框架对认知偏差影响中均起完全中介效应。以上结果说明意见领袖情绪框架通过“放大”大众风险感知促进受众认知偏差,因为学者研究表明消极情绪会影响人们的风险偏好及决策行为[34]。

最后,在实验二中情绪敏感度的调节效应也得到验证,即当情绪敏感度相对较低时,意见领袖情绪框架对大众风险感知的影响相对较小,在情绪敏感度相对较高时,意见领袖情绪框架对大众风险感知的影响相对较大。因此,基于受众的个体差异对意见领袖情绪框架的传播效果差异进行探讨得到了验证。

4.2 研究意义

社交媒体已成为当今社会的主要沟通构架,一方面,意见领袖占据社交网络关键节点并倾向于主动寻求信息和公开表达意见,另一方面,意见领袖的位置也明显被“前置化”,即意见领袖主动介入到信息挖掘阶段并成为重要的信息来源,由此主动影响和改变信息的传播和扩散模式。基于此,对意见领袖情绪框架与受众认知偏差的关系进行探讨具有重要的理论与实践意义。

首先,通过大众风险感知的中介效应探讨了意见领袖情绪框架对受众认知偏差的影响机制。意见领袖情绪框架通过情绪传染引发受众的群体情绪,基于此影响受众对信息的加工与认知的心理机制,因此深化了认知偏差的研究。情绪框架是一个典型的属性框架(attribute framing effect),意见领袖基于自身对事件的判断而建构的情绪框架会影响受众对该事件的认知。危机事件中,意见领袖大多持消极的情绪框架,这种消极情绪更易被受众捕捉并感知,这会放大风险感知,出于“避害”的本能考量,人们在处理信息的过程中会持更加谨慎的原则。基于情绪框架观点:不同的情绪框架会促进不同程度的信息加工,而承载消极情绪的框架会使受众的信息加工偏离于真实信息,因而,受众放大的风险感知会进一步激发认知偏差。因此,这有利于研究者从不同视角探究受众认知偏差,对情绪框架的传播效果的研究也是一个有益的补充。

其次,将个体差异情绪敏感度作为调节变量,部分解释了意见领袖情绪框架的传播效果差异。已有的情绪框架研究总是强调不同情绪类型的影响差异,但是很少关注受众的个体差异对认知偏差的影响。传播效果受传播者与受众双方的共同影响,因此,将情绪敏感度作为一个独特的受众特质变量,能够有效的反应意见领袖情绪框架对个体的作用差异。情绪敏感度个体之间的差异显著,对于情绪敏感度相对较高的个体,更易感知意见领袖情绪框架所传递的信息并捕捉到相应的情绪,并基于此“放大”风险感知,因而受众认知偏差较大;对于情绪敏感度相对较低的个体,并不太容易受到意见领袖的情绪影响,会相对的“缩小”风险感知,因而受众认知偏差较小。通过对个体情绪敏感度的考量,验证了受众个体差异对于传播效果的影响,拓展了情绪框架的传播效果的研究边界。

意见领袖作为一种重要的社会力量,利用社交网络带来的信息沟通的便利性,会影响价值观趋同的受众对事件的态度和评价。因此,作为社会精英的意见领袖应当承担起引领正确的价值观和道德观的社会职责。尽管同样是负面情绪,仍在评价维度与评价模式上存在差异,需要对不同的情绪框架特征进行区分[35]。因此,需要积极引导意见领袖对议程框架进行差异化监控与治理,并从框架的情绪表征的视角强化积极的传播效果。

通过两个情境实验对理论模型进行检验,尽管实验设计得当且流程操控有效,但是相对于现实情景,实验方法仍旧存在着局限。其中,对于材料的选取与操控的局限性,使得这种对于真实情景的高度抽象脱离社会现实,因而,在后续的研究中需要对研究方法以及数据获取进行相应的改善,以期获得更好检验效果。