经腹侧超声定位体外冲击波碎石术治疗输尿管上段结石的效果分析

徐伟华

(佛山市南海区桂城医院泌尿外科,广东 佛山 528200)

输尿管上段结石是临床上一种较为多发的泌尿外科疾病,患者结石较大可停留输尿管造成梗阻,引发尿路感染、肾损伤、肾积水等严重后果,且无法通过药物治疗,只能采用手术治疗。体外冲击波碎石术是治疗输尿管上段结石的首选方案,其具有操作简便、可反复碎石、痛苦小、无需住院及花费少、疗效迅速等优点,已成为泌尿系统碎石的重要治疗手段[1]。定位准确性是体外冲击波碎石术碎石成功的关键因素之一,临床常用超声定位系统对结石进行定位,超声定位下体外冲击波碎石术无辐射,且能够多角度实时监视结石[2]。然而,由于输尿管上段结石在定位中往往受到肠道气体的干扰,使得传统经背侧定位的碎石效果尚不理想,而经腹侧超声定位时腹部皮肤至结石距离更近,结石成像更清楚,碎石效果更为理想[3]。基于此,本研究旨在探讨经腹侧和经背侧超声定位体外冲击波碎石术治疗输尿管上段结石患者的临床疗效和安全性,进一步探讨其应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2015年10月至2020年10月佛山市南海区桂城医院收治的150例输尿管上段结石患者作为研究对象,按照随机数字表法将其分为对照组(75例)和试验组(75例)。对照组患者中男性51例,女性24例;年龄21~76岁,平均(44.68±3.20)岁;病程3~22个月,平均(12.37±2.45)个月;结石直径3~13 mm,平均(6.18±1.14) mm。试验组患者中男性52例,女性23例;年龄22~77岁,平均(44.72±3.23)岁;病程2~23个月,平均(12.45±2.49)个月;结石直径4~14 mm,平均(6.25±1.12) mm。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准:符合《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南》[4]中关于输尿管上段结石的诊断标准,且经影像学确定输尿管上段结石者;结石直径在15 mm内者;依从性较好,能够积极配合治疗者等。排除标准:不能耐受手术者;孤立性肾结石,严重泌尿系感染、泌尿系狭窄、畸形或梗阻者;心、肝、肾等重要器官功能不全者;妊娠期、哺乳期妇女等。本研究经院内医学伦理委员会审核批准,且所有患者均签署知情同意书。

1.2 手术方法两组患者碎石前均行凝血功能、血常规、尿常规、泌尿系B超、泌尿系平片检查,必要时行泌尿系CT平扫检查。患者术前需进行充分的肠道准备,碎石当日空腹,碎石前1 d禁食产气的食物,当日晨起解净大便,定位所用仪器为便携式彩色多普勒超声系统(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,型号:M7),碎石所用仪器为体外冲击波碎石机(上海卡姆医疗设备有限公司,型号:JDPN-VC)。给予对照组患者经背侧超声定位体外冲击波碎石术,患者取仰卧位向患侧倾斜,将超声定位架、碎石电极及水囊置于患者背侧,将超声探讨位于患者背部进行扫查,首先探查后肾脏,从肾积水开始,向内、向下寻找到肾盂输尿管连接部,对积水扩张的输尿管进行确认,然后延着输尿管向下寻找到结石,确认结石至皮肤距离,将超声探头固定于探头定位架,调整定位架刻度并移动碎石机床,使结石与碎石能量焦点位置重合,固定好患者后实施碎石操作,在超声监视下使用碎石机进行冲击碎石,将碎石机电压调节为8~14 kV,放电频率60 Hz,每次冲击波次数1 000~2 000次,平均1 500次,根据患者情况确定体外冲击波碎石术治疗次数,2次治疗间隔不少于2周。给予试验组患者经腹侧超声定位体外冲击波碎石术,患者取仰卧位,将超声探头定位架、碎石电极、水囊置于患者腹侧,将超声探头垂直于腹部,先从肾积水开始,向内、向下推开肠管寻找到肾盂输尿管连接部,从而确认扩张的输尿管,然后延着输尿管向下寻找结石,若出现输尿管连续性中断,出现强回声光团,后伴声影可确认为输尿管结石,然后调整定位架,并将碎石机床移动至碎石能量焦点和结石处重合,在超声监视下使用碎石机进行冲击碎石,其余操作与对照组一致。碎石后2周,嘱患者复查泌尿系平片与B超,依据检测结果决定是否再次行体外冲击波碎石术,两组患者均于末次碎石术后再随访2周。

1.3 观察指标①超声定位情况:记录两组患者超声定位过程中结石定位时间、结石至皮肤距离及冲击波次数。②碎石效果:记录两组患者碎石一次成功率、二次成功率、三次成功率;术后经影像学检查显示患者输尿管上段位置无结石即为碎石成功。③并发症:记录两组患者随访期间并发症发生情况,包括术后泌尿感染、血尿、肾血肿等。④分析经背侧和经腹侧超声定位体外冲击波碎石术治疗输尿管上段结石的典型病例的影像学图片。

1.4 统计学方法采用SPSS 21.0统计软件分析数据,计量资料以(±s )表示,采用t检验,计数资料以[ 例(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

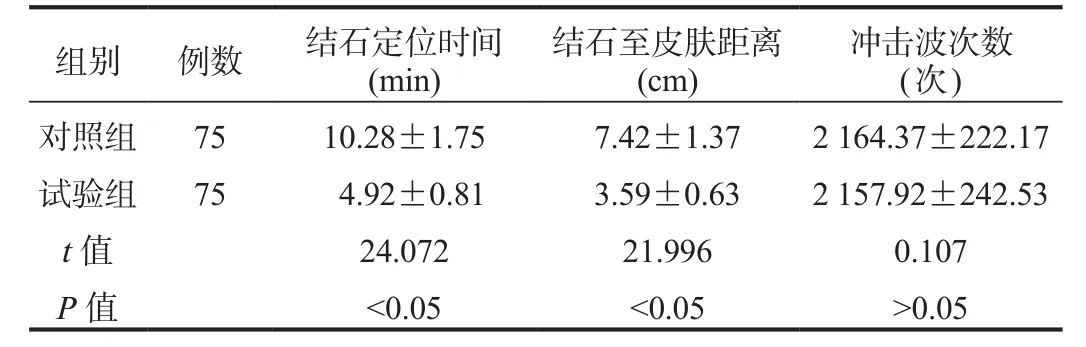

2.1 两组患者超声定位情况比较试验组患者结石定位时间显著短于对照组,结石至皮肤距离显著短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),而两组患者冲击波次数比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者超声定位情况比较( ±s )

表1 两组患者超声定位情况比较( ±s )

组别 例数 结石定位时间(min)结石至皮肤距离(cm)冲击波次数( 次 )对照组 75 10.28±1.75 7.42±1.37 2 164.37±222.17试验组 75 4.92±0.81 3.59±0.63 2 157.92±242.53 t值 24.072 21.996 0.107 P值 <0.05 <0.05 >0.05

2.2 两组患者碎石效果比较试验组患者≤ 3次碎石成功率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者碎石效果比较[ 例(%)]

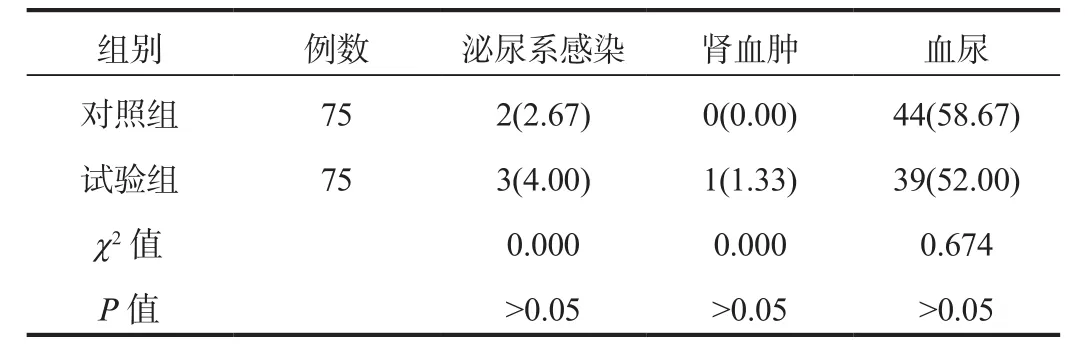

2.3 两组患者并发症比较两组患者泌尿系感染、肾血肿、血尿等并发症发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

表3 两组患者并发症发生情况比较[ 例(%)]

2.4 典型病例典型病例1:杨某,男性,41岁,泌尿系B超显示,右侧输尿管上段结石,入院后静脉肾盂造影检查结石位于L3横突水平,大小10 mm×6 mm,结石造成输尿管梗阻,碎石前常规行肠道准备,碎石前半小时饮水1 500 mL。经背侧定位,结石至皮肤距离8.63 cm,定位时间长,距离体表距离远,造成冲击波能量衰减,见图1-A。首次碎石能量18.0 J,冲击次数2 000次,碎石后血尿1次,多饮水后自然缓解,碎石后给予药物(尿石通丸、坦索罗辛缓释胶囊)进行通淋排石治疗。首次碎石2周后复查,B超下结石体积无明显变化,仍可见输尿管梗阻。二次碎石采取斜俯卧位,使肠道自然移位向结石侧,并通过增加碎石机水囊容积造成结石向背侧体表接近从而缩短结石与背侧体表定位距离以减少冲击波能量衰减。碎石能量18.0 J,冲击次数2 000次,碎石后血尿1次,自然缓解,口服药物(尿石通丸、坦索罗辛缓释胶囊)进行通淋排石治疗。二次碎石后2周门诊复查,仍可见残留结石,见图1-B;后患者放弃再次体外碎石治疗,选择输尿管镜碎石钬激光碎石取石微创手术治愈。

图1 经背侧超声定位体外冲击波碎石术治疗前后B超图

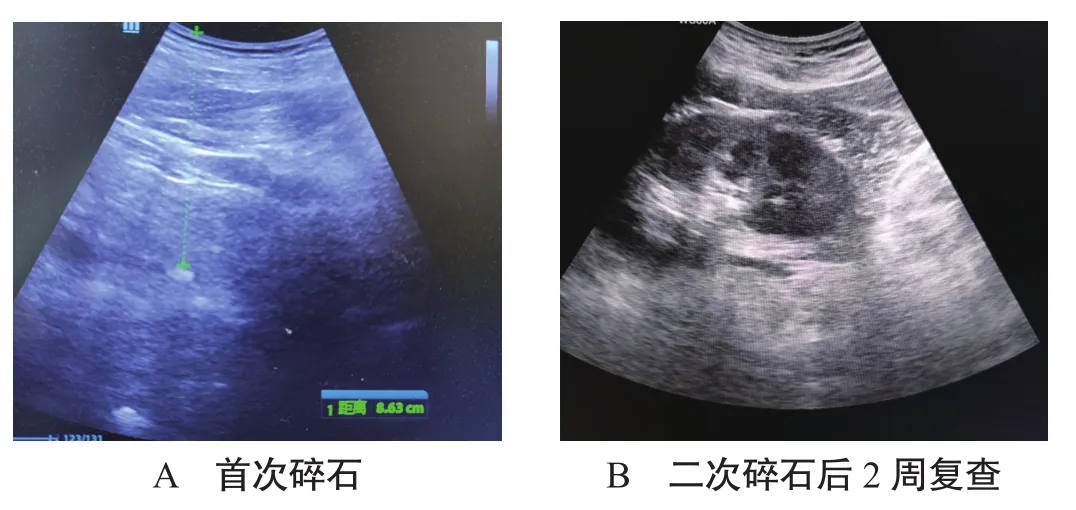

典型病例2:陈某,男性,52岁,泌尿系B超诊断为左侧输尿管上段结石,入院后静脉肾盂造影检查结石位于L3~4横突间水平,大小12 mm×6 mm,碎石前常规行肠道准备,碎石前半小时饮水1 500 mL。经腹侧超声定位,结石至皮肤距离2.38 cm,定位时间短,结石超声成像清楚;距离体表距离近,冲击波能量衰减少,见图2-A。碎石2次,首次碎石能量17.0 J,连续冲击2 000次,碎石后血尿2次,无处理,多饮水后血尿自行缓解,口服药物(尿石通丸、坦索罗辛缓释胶囊)进行通淋排石治疗。出院后2周回访,自述可见尿液含黄褐色渣样物。B超复查见上段碎石残留体积减小,复碎,能量16.5 J,连续冲击1 800次,碎石后无肉眼血尿。继续口服药物(尿石通丸、坦索罗辛缓释胶囊)进行通淋排石治疗。经二次碎石后2周返院复查B超,复查提示右侧输尿管结石已排净,图2-B。

图2 经腹侧超声定位体外冲击波碎石术治疗前后B超图

3 讨论

泌尿系结石属于临床常见的泌尿系疾病,如不及时排出体外可引起尿路梗阻,诱发尿路感染、肾积水,致使肾功能损伤,甚至出现肾衰竭。近年来,随着碎石技术的发展,体外冲击波碎石术被广泛应用于输尿管上段结石的治疗中,已成为治疗输尿管上段结石的首选方案,该术式创伤小、并发症较少,患者易于接受[5]。定位系统是体外冲击波碎石术碎石成功的关键因素之一,超声检查具有简便、无痛苦、无创伤、重复性好、无不良反应等优点,相较于X线检查,定位更加准确,并且能实时观察,已成为体外冲击波碎石术首选的检查和定位方法,且缩短影像学仪器与结石的距离,使结石成像更为清楚,有助于对结石进行精准实时定位,从而可有效提高体外冲击波碎石术治疗输尿管上段结石的疗效[6-7]。但目前临床对经腹侧和经背侧超声定位方法的优缺点和碎石效果尚无定论。

经背侧超声定位将超声探头定位架、碎石电极及水囊置于患者背侧,超声探头垂直于患者背部进行扫查,对于输尿管上段结石,由于其处于特殊的解剖位置,与周围组织声阻抗差别小,且该位置有肠道气体的干扰,对结石定位的准确性造成较大干扰;对于肾盂输尿管连接位置以下的输尿管上段结石,该部位结石距离皮肤较远,体脂过厚,造成冲击波能量衰减,且超声探头活动空间受到限制,使超声成像质量较差[8-9]。所以,为保证体外冲击波碎石术碎石顺利进行,需选择可有效推开肠管气体且结石与皮肤距离较小的部位进行定位。经腹侧超声定位将冲击波水囊置于腹侧,皮肤与结石距离小于经背侧超声定位,有利于准确定位患者输尿管上段结石,缩短定位时间,同时减少冲击波在传导过程中的损耗,提高输尿管上段结石的碎石效果[10-11]。本研究结果显示,试验组患者结石定位时间显著短于对照组,结石至皮肤距离显著短于对照组,≤ 3次碎石成功率显著高于对照组。表明相比经背侧超声定位行体外冲击波碎石术治疗输尿管上段结石,经腹侧超声行体外冲击波碎石术皮肤距结石距离更短,定位时间更快,在碎石成功率方面存在一定优势。但有研究显示,对于肾盂输尿管连接处结石,采用经腹侧超声定位时,由于结石位置深且较为靠上,超声探头的挤压可使患者在碎石过程中腹部不适感较为明显,同时呼吸幅度也受限制,整体碎石体验较差,而且结石至皮肤距离相较于经背侧超声定位无明显差别,加之胃、肝脏、肠道等的干扰,使得超声成像及定位不佳。因此,对于肾盂输尿管连接处结石,相较于经腹侧超声定位,采用经背侧超声定位效果更为理想[12]。本研究结果还显示,两组患者冲击波次数比较,差异无统计学意义,分析其原因在于,冲击波能量与次数是有额定次数的,故在患者身体条件许可下所进行的冲击次数基本一致。另外,本研究中,两组患者泌尿系感染、肾血肿、血尿等并发症发生率比较,差异也无统计学意义,提示经腹侧超声定位体外冲击波碎石术并未明显增加输尿管上段结石患者并发症,安全性良好,考虑其原因可能与经腹侧超声定位准确性较高,体外冲击波碎石术手术过程中可避免对重要结构、大血管造成损失有关。

但经腹侧超声定位也有不足之处,比如经腹侧超声技术对医生经验要求较高;该定位对输尿管上段结石患者的肠道准备要求较高;对于肾盂输尿管连接部位结石,经背侧超声较经腹侧超声定位较为快捷;且超声探头对腹部的挤压会增加患者的不适感[13]。因此,体外冲击波碎石术治疗输尿管上段结石中需按照患者的结石大小、位置制定手术方案,辅助使用多种超声定位方式,尽可能选择最短途径入路,提高结石定位的准确性,并且尽快缓解患者疼痛,提高其在碎石过程中的舒适度。

综上,与经背侧超声定位比,经腹侧超声定位进行输尿管上段结石的体外冲击波碎石术,在确保手术安全的同时,能够提高定位的准确性,缩短定位时间,缩短冲击波和结石的距离,进而提高碎石效果,但临床应根据患者的病情选择适宜的体位,无特殊情况下宜首选经腹侧超声定位。