父母幼时ADHD 症状经历与其教养ADHD 儿童方式的相关性研究

程芳 胡长舟 周东升 汪贝妮 王淑君 金钱燕 胡珍玉 张文武

宁波市康宁医院儿少心理科,浙江宁波 315201

注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder,ADHD)系学龄期最常见的慢性神经发育疾病,以与实际年龄不匹配的注意缺陷、行为冲动及不分场合的活动过度为核心症状,我国学龄儿童患病率达5.6%,50%以上持续至成年期,常严重影响患儿学业成绩、同伴关系、家庭生活和适应功能,给家庭和社会带来沉重负担。目前公认ADHD 系遗传因素、社会和家庭环境等多因素共同影响所致,积极的父母教养方式对ADHD 儿童身心健康成长至关重要。父母培训作为ADHD 综合治疗必不可少的成分,已被多国指南推荐为学龄前儿童ADHD 一线治疗。国外已有多项研究发现,有ADHD 症状经历能促发父母理解接纳ADHD 儿童,而我国受儒家文化影响,是否有类似效应尚不知。因而设计本研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年1 月~2020 年12 月在宁波市康宁医院儿童心理门诊首次就诊的ADHD 儿童。纳入标准:①符合美国精神疾病诊断与分类系统第五版(DSM-5)注意缺陷多动障碍诊断标准;②ADHD 首诊于宁波市康宁医院;③小学3 年级~初中3 年级学生,年龄9~16 岁;④无视听觉障碍,能理解测试;⑤知情同意,愿意参加本研究者。排除标准:①孤独谱系障碍、学习障碍、精神发育迟缓等其他神经发育障碍者;②精神分裂症、躁狂症、双相情感障碍等精神病性障碍者;③严重或慢性躯体疾病史者。本研究获得宁波市康宁医院医学伦理委员会批准,所有对象监护人均签署知情同意书。

1.2 研究工具

(1)自编一般情况问卷。包括社会人口学信息(性别、年龄、年级、健康状况,学习成绩、家庭人均收入、家庭人均住房面积、伙伴关系、父母陪伴时间、父母关系、父母期望、父母文化程度)。(2)父母幼时ADHD症状回忆问卷:参考中文版注意缺陷多动障碍SNAP-IV 评定量表的注意力不集中子量表(条目1~9)及多动冲动子量表(条目10~18)编写18 个条目,每个条目按0~3 级评分,由父母回忆自己幼时经历填写,增加条目19:幼时的这些经历体验,对你育儿有影响吗?①没有影响;②有,更理解孩子了;③有,更担心孩子了。周晋波等研究发现,SNAP-IV 诊断ADHD 敏感度为0.87,特异性为0.79,信度Cronbachα系数为0.95,效度相关系数为0.74;张军等研究发现,注意不集中子量表均分>1.54,多动/冲动子量表均分>1.43,应考虑诊断注意缺陷多动障碍(ADHD)。本研究中,父母填写问卷结果符合上述筛查阳性标准时,则考虑父母幼时有ADHD 症状。(3)父母教养方式问卷由岳冬梅等引进并修订,信度Cronbachα 系数为0.893,效度相关系数为0.830。问卷包含66 个条目,每个条目按1~4 级评分,得分越高,该因子倾向越明显,由父亲和母亲的教养行为两部分组成,父亲部分可分解为6 个因子,依次为情感温暖理解(F1)、惩罚严厉(F2)、拒绝否认(F3)、偏爱被试(F4)、过分干涉(F5)、过度保护(F6);母亲部分可分解为5 个因子,依次为情感温暖理解(M1)、惩罚严厉(M2)、拒绝否认(M3)、偏爱被试(M4)、过分干涉保护(M5)。本研究中多数儿童为独生子女,因而分别剔除父亲与母亲的偏爱被试因子。共入组360 例ADHD 儿童,剔除5 例无效问卷(主要养育人非父母或单亲家庭),最终入组355 例儿童,回收有效率为98.61%,其中男186 例,女169 例。

由心理测验师宣读指导语后,儿童填写父母养育方式问卷,父母填写一般情况问卷和父母幼时ADHD症状回忆问卷,遇到不理解语句时,心理测验师及时予以解释。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 ADHD 儿童父亲幼时有(无)ADHD 症状经历的一般情况比较

ADHD 儿童,父亲幼时有(无)ADHD 症状经历在健康状况构成比比较,差异有统计学意义(P<0.05);母亲幼时有(无)ADHD 症状经历在家庭人均住房面积分布构成比比较,差异有统计学意义(P<0.05);父母幼时有(无)ADHD 症状经历在年龄、性别、学习成绩、伙伴关系、父母陪伴时间、父母关系、父母期望、父母文化程度、家庭人均收入及家庭人均住房面积等的构成比比较,差异无统计学意义(均P>0.05);可见两组儿童一般情况比较,差异很小。见表1。

表1 ADHD 儿童父母幼时有(无)ADHD 症状经历一般资料比较[n(%),()]

2.2 ADHD 儿童父亲幼时有(无)ADHD 症状经历的教养方式比较

ADHD 儿童父亲幼时有ADHD 症状经历,自我感觉对育儿没有影响3 例(2.91%),更理解孩子91 例(88.35%),更担心孩子9 例(8.74%)。父亲教养方式比较,情感温暖理解、过度保护2 个因子比较,差异有统计学意义(P<0.05);惩罚严厉、过分干涉、拒绝否认3 个因子比较,差异无统计学意义(P>0.05)。可见父亲幼时有ADHD 症状经历,情感上理解温暖ADHD 孩子多,过度保护少。见表2。

表2 ADHD 儿童父亲幼时有(无)ADHD 症状经历的教养方式各因子得分比较(分,)

2.3 ADHD 儿童母亲幼时有(无)ADHD 症状经历的教养方式比较

ADHD 儿童母亲幼时有ADHD 症状经历,自我感觉对育儿没有影响1 例(1.72%),更理解孩子50 例(86.21%),更担心孩子7 例(12.07%)。母亲教养方式比较,情感温暖理解、拒绝否认及惩罚严厉3 个因子比较,差异有统计学意义(P<0.05),过分干涉过度保护因子比较,差异无统计学意义(P>0.05)。可见母亲幼时有ADHD 症状经历,情感上理解温暖ADHD 孩子多,拒绝否认及严厉惩罚少。见表3。

表3 ADHD 儿童母亲有(无)ADHD 症状经历的教养方式各因子得分比较(分,)

2.4 ADHD 儿童父母有(无)ADHD 症状经历与其教养方式的相关性

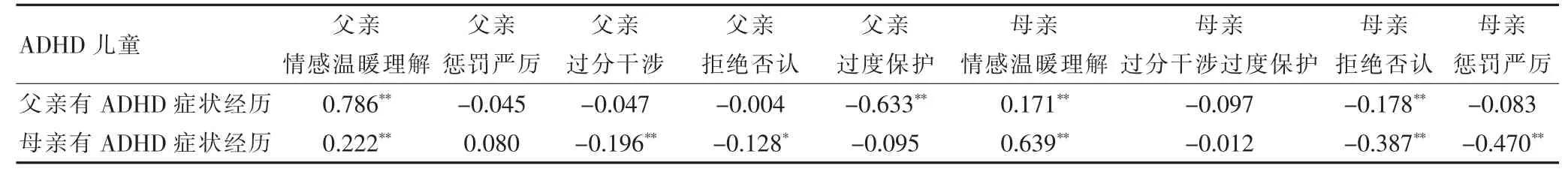

Spearman 相关分析显示,父亲幼时有ADHD 症状经历与父亲、母亲情感温暖理解ADHD 儿童显著正相关;与父亲过度保护、母亲拒绝否认ADHD 儿童显著负相关。母亲幼时有ADHD 症状经历与父亲、母亲情感温暖理解ADHD 儿童显著正相关,与父亲过分干涉、父亲拒绝否认,母亲拒绝否认、母亲严厉惩罚ADHD 儿童显著负相关。见表4。

表4 ADHD 儿童父亲、母亲有ADHD 症状经历与父亲、母亲教养方式的相关性

3 讨论

目前认为ADHD 系多种生物学因素、心理因素及社会因素单独或协同作用造成的一种综合征,不当的父母教养方式是ADHD 的危险因素之一,而父母教养方式是影响ADHD 儿童社会化发展的重要因子。教养方式会影响ADHD 儿童父母育儿压力体验,间接影响儿童家庭成长环境。权威型教养方式有助于减少学龄期儿童ADHD 症状,专制型教养方式可能增加学龄期儿童ADHD 症状。父母情感温暖、理解支持、关心鼓励,能营造轻松和谐的家庭氛围,能减轻ADHD 症状。综上所述,父母教养方式与儿童ADHD 症状相互影响,积极的教养方式能建立良性循环,营造融洽亲子关系及家庭氛围。

ADHD 全生态干预理论提出,改善ADHD 儿童家庭微生态环境,可减少ADHD 症状及其伴发的问题行为,减少共病发生。幼时ADHD 症状经历会促发父母对儿童ADHD 症状理解包容,预测更积极的教养方式,间接影响儿童ADHD 疗效持续性。与上述研究一致,父母幼时有ADHD 症状经历能促发父母感同身受理解ADHD 儿童的问题行为,积极应对ADHD 症状带来的挑战,逐步发展出更积极的教养方式——情感温暖理解ADHD 儿童增多,拒绝否认、严厉惩罚ADHD 儿童减少。而ADHD 父母培训为ADHD 儿童综合治疗必不可少的重要组成部分,已被国内外指南推荐为学龄前ADHD 的一线治疗,父母幼时ADHD 症状经历能增进父母参与培训的依从性,可见父母幼时ADHD 症状经历,通过促发积极教养方式及增加ADHD 治疗依从性,可直接或间接改善ADHD儿童治疗疗效及其生态生存环境。本研究还发现,父或母一方幼时有ADHD 症状经历,亦能引发对方积极教养ADHD 儿童,推断父或母幼时有ADHD 症状经历,可能会通过感同身受的理解、宣教影响对方的育儿观,这也一定程度印证父母幼时ADHD 经历的积极影响,亦能通过宣教间接获得。

综上所述,父母幼时ADHD 症状经历能通过促发父母积极的教养方式、增加父母培训的依从性等改善儿童ADHD 症状及其生态环境。而对于幼时无ADHD 症状经历的ADHD 儿童父母进行培训时,可考虑通过角色扮演、心理剧等形式引导父母感同身受地体验ADHD 症状,促发父母类似“ADHD 症状经历”体验,继而通过逐步发展出积极教养方式及增加治疗依从性等促进儿童ADHD 症状改善。

本研究采用横断面调查,只能探讨父母幼时ADHD 症状经历与其教养方式的关联性,无法确立因果关系;其次,父母幼时ADHD 症状经历均系回忆幼时经历填写,准确性有待考究;因而未来可考虑采取纵向研究设计,研究对象纳入儿童及父母均诊断为ADHD 者,以减少回忆偏差。