机会平等哲学下对我国农民工“健康移民效应”的再考察

马超 曲兆鹏

关键词:健康移民效应;机会平等;心理健康;农民工

一、引言

公共卫生领域有一大特征事实被称为“健康移民效应”(Healthy Immigrant Effect,简称HIE),具体是指和当地居民相比,移民的健康状况平均来看反而更好(Antecol and Bedard,2015)①。有关HIE 的证据,近年来在国际移民文献中已被大量实证研究证实②。

在我国快速城镇化的进程中,大量农村富余劳动力以移民方式进城务工。据《2016 年农民工监测调查报告》,2016 年我国农民工总量已达28 171 万人,其中外出农民工高达16 934 万人③。

外出农民工的健康问题不仅关乎这一庞大群体自身的福利,而且从人力资本的角度来看,这对城乡的经济发展和减贫都有重要的意义。在这样的背景下,国内学者开始借鉴HIE 的思路来研究中国国内移民(外出农民工)的健康问题。他们使用了不同的主观与客观衡量身体健康的指标和不同的数据,发现外出农民工普遍比城市居民更健康,即证实在中国城市,也存在“健康移民效应”(如Tong & Piotrowski,2012;牛建林,2013;周小刚和陆铭,2016)。但上述研究均局限在自评健康或客观生理健康方面,对于外出农民工的心理状况涉及较少。

直觉上,自评健康和生理健康上存在HIE 比较符合逻辑,因为大多自我感觉健康或者身强力壮的农民才会外出务工。然而,心理健康方面是否存在HIE 就不那么一目了然了:因为外出农民工来到陌生的城市,缺少亲人的陪伴,通常从事更低级的工作,受到本地人的歧视,即便生理上更健康,心理上也可能更焦虑、更压抑。在为数不多的有关中国心理健康的HIE 文献中,Wen et al.(2010)通过分析上海市调研数据发现存在HIE;而Chen(2011)通过分析北京市调研数据得出了相反的结论。因此,相比于自评健康和生理健康,心理健康上的HIE 更是一个有待实证检验的问题。本文将采用覆盖面更广的更具有代表性的中国城乡移民调查(RUMiC)2008 和2009 两年的数据,对我国城市农民工的心理健康状况进行分析,實证验证是否存在“健康移民效应”。这是本研究选择以心理健康作为切入点的一大原因。

然而,RUMiC 数据显示,农民工平均的心理健康水平显著比本地人更差,似乎我们得到了与国际主流文献相悖的结论。但我国农民工与本地人有着巨大的分割(disparities):在现实中,他们往往在城市中从事着城市居民不愿意做的更脏、更危险、更累的(3D:dirty,dangerous,demanding)工作,劳动时间更长、强度更大。另一方面,他们的生活和居住条件很差,远离家乡,难以得到亲戚和朋友的支持。再加上我国户籍分割的医保制度,使农民工在医疗保障方面也处于不利的地位。

这些因素都损害了农民工的身体健康。也就是农民工与本地居民在社会经济地位方面存在着巨大的错配,仅仅比较农民工与本地居民的健康水平可能不能反映出“健康移民效应”的本质。而当我们在回归中加入人口学特征、社会经济地位等一系列HIE 文献中“常规”控制变量后,外出农民工的心理健康水平显著更好。据我们所知,目前HIE 文献中还未曾见到这样的情况。那么到底存在不存在HIE 呢?

我们认为,这恰恰体现了中国外出农民工心理健康问题可能更加复杂。简单地验证是否存在“健康移民效应”并不足以完全解释这一现象背后的原因,挖掘出隐藏在这一现象背后的机制会更有意义。而之前研究的实证方法和分析框架,在这方面存在一定的局限性。因此,本文借助机会平等理论(Equality of Opportunity,简称EOP)对这一现象背后的机制进行了更为详细的分析。

机会平等理念源于政治哲学,Roemer(1998)用数理方式将其引入经济学,专门探讨表面不平等背后的实质不公平问题。简而言之,造成个体“优势”不平等的因素可分为两类,将不可控的因素称为“环境”,将可控因素称为“努力”。由“环境”因素导致的不平等,是不合理的;由“努力”因素导致的不平等,是合理的。同等“努力”,无论处在哪种“环境”下,都应该获得同等“优势”,否则就是机会的不平等。健康的不平等同样存在合理的和不合理的两类机制,因此近年来,EOP 理论越来越多地在健康经济学中使用(Roemer and Trannoy,2016)。HIE 描述的是外出农民工与本地居民存在心理健康上的不平等现象,这个不平等背后同样存在合理与不合理的两类机制,当我们将EOP 理论与HIE 现象结合起来就发现,正是由于这两类不同机制的存在,才出现了上述描述统计与回归结果矛盾的现象。

本文的具体结论如下:按照合理的“努力特征效应”来看,外出农民工本该比城市居民更健康(GHQ 值小0.145),也就是说“健康移民效应”本该存在。但严重的机会不平等拉低了他们的心理健康水平(GHQ 值大了0.257),最终导致外出农民工的心理健康水平反倒比城市居民更差(GHQ值大了0.112),掩盖甚至逆转了“健康移民效应”。这本质上反映了由于户籍分割所带来的严重的健康不公平。机制方面,外出农民工的心理健康好于从未外出的农村居民,也好于回流务工人员,这反映了外出和回流的自选择效应,究其原因,主要是合理的“努力特征效应”,而不是机会不平等。

这一发现具有一定的现实意义。全球约有25%的人一生中会遭遇到心理疾病(Aglipay et al.,2013)。有流行病学的研究表明,中国的疾病谱正在发生变化:非传染性疾病超过传染性疾病成为造成死亡的最重要因素,心理健康问题在中国越来越普遍(Lu et al.,2012),对劳动收入、个人就业都会有显著的负面影响(张晓明等,2021)。一些社会学文献还表明,心理健康因素决定了外出农民工是否愿意长住城市,外出农民工融入当地社会的最高形式是心理层面的健康融合(杨菊华,2015;崔岩,2012)。

综上,本研究的主要贡献在于:第一,“健康移民效应”只是“描述了”移民与本地人健康差异的现象,本身不够深刻。与现阶段大多数HIE 文献仅采用回归分析(OLS、Logit、Probit 等)方法相比,本文将EOP 理论与HIE 相结合,在回归分析的基础上,借鉴劳动经济学的分解方法,挖掘出隐藏在HIE 背后的东西,从而得到了一般HIE 文献和研究方法所不能提供的重要结论,也为HIE 这一支文献提供了全新的分析框架。第二,如前文所述,对农民工心理健康进行研究本身具有重要意义,而本文为HIE 文献提供了来自心理健康方面的证据。第三,本文所使用的RUMiC 数据具有更广泛的代表性,包含城市本地人样本、外出农民工样本以及农村居民样本。本文采用合理标准,从农村样本中划分了从未外出农民、已回流农民和正在外出农民,从而不仅分析HIE 本身,还分析了HIE 的自选择机制和回流机制。与大多数HIE 文献相比,本文显得更加详细和全面。第四,EOP 理论越来越多地被运用到健康中,但有关中国健康机会不平等的文献非常少,本文也为健康EOP 这支文献提供了来自中国外出农民工的证据。

后文安排如下:第二部分为文献回顾,第三部分介绍方法、数据和变量,第四部分为实证分析,第五部分是结语。

二、文献回顾

(一)健康移民效应

(1)从国际HIE 到国内HIE

如引言所述,在国际移民的HIE 方面已有大量研究。多数研究均证实了HIE 的存在(可参见脚注2)。相比而言,借用HIE 思路研究国内移民问题的较少。Lu(2008)对印度尼西亚农村迁往城市的移民健康进行研究,开创性地把HIE 引入国内移民健康效应,他发现印尼国内HIE 的结论较为复杂,随着迁移类型和年龄的不同而不同。此后,Lu(2010)继续用印尼1997-2000 年面板数据进行研究,发现在生理健康方面没有YSM 效应,在心理健康上存在YSM 效应。

随后,一些中国学者也引入HIE 研究国内外出农民工问题。如Tong and Piotrowski(2012)、牛建林(2013)、周小刚和陆铭(2016)均发现我国外出农民工的健康状况好于当地人,即存在HIE现象。

相比于自评健康和生理健康,心理健康的HIE 文献要少一些。Alegria et al.(2008)和Cook etal.(2009)发现在精神疾病(psychiatric disorders)方面,拉美裔移民的健康水平要好于当地美国人,即存在HIE。类似的,Menezes et al.(2011)和Aglipay et al.(2013)用加拿大数据,分别以精神疾病和焦虑感(anxiety disorders)作為心理健康的代理变量,均证实加拿大存在HIE。Rivera etal.(2016)用了综合性的心理健康指标(GHQ-12 量表),发现移入时间少于10 年的西班牙移民心理健康水平更好。他们还发现,移入时间大于10 年的移民群体则没有HIE,从而也验证了YSM的存在。Bergeron et al.(2009)发现加拿大移民由于文化、语言、气候等原因,来到加拿大之后心理上变得更脆弱。Straiton et al.(2014)也发现澳大利亚的男性非英语国家的移民,随着移入时间的推移患有心理健康疾病的概率显著增加。这些研究验证了心理健康上的YSM 效应。如前文所述,关于中国心理健康方面的HIE 研究相对缺乏,Wen et al.(2010)和Chen(2011)分别用上海市和北京市的数据,得到了相反的HIE 证据。因此,本研究试图利用具有全国代表性的数据,深入分析我国外出农民工心理健康上的HIE。

如前文所述,我国HIE 的研究大多是自评健康和生理健康,而心理健康的证据和机制可能完全不一样,结论也更复杂。考虑到YSM 是对HIE 结论的延伸,我国外出农民工心理健康上的HIE本身就有一系列问题亟待讨论。因此,本研究拟结合EOP 理论,用具有全国代表性的数据单独细化HIE 问题,而对YSM 不再做过多阐述。

(2)HIE 的机制

上文简单叙述了HIE 相关研究的结论。从HIE 存在的原因来看,大致有以下三个机制(Chen,2011):第一,移民自选择效应。一般身体较好的人才会选择移民,因此,移民群体的身体状况平均而言会更好(Frisbie et al.,2001;McDonald and Kennedy,2004)。这个机制同样可以解释中国国内外出农民工的HIE,通常身强力壮的农村居民才会选择外出务工(周小刚和陆铭,2016)。在国际移民的选择问题中,还存在一个机制:移民去向国通常会有移民审查程序(immigration screeningprocess),将一些身体较差的筛选出去。在我国国内外出农民工的HIE 问题中,这个机制存在的可能性不大,因为国内移民并没有这样的审核程序。但国内大城市通常会有严格的落户政策,只有条件较好的农民工才有可能落户大城市,因此身体较差的农民工可能已经返乡。这实际上是HIE 的第二个机制——回流效应。

第二,回流效应(salmon effect)。一般身体较差的移民会返回来源国,因此去向国移民群体的平均身体状况就会更好。例如Fong(2008)发现在英国和爱尔兰的中国移民会因为健康问题返回中国。不过这一机制的实证结论并不明确,也有一些反例。如Van Hook and Zhang(2011)发现在美国,健康并不是返乡的决定性因素。从直觉上讲,回流效应也可以解释我国外出农民工的HIE问题:回乡的农民工身体状况差(牛建林,2013)。外出农民工为城市的发展奉献了才智和健康,但当他们的健康下降之后,城市却没有接纳他们,而是将他们推回了农村(周小刚和陆铭,2016)。

第三,医疗可及性。有研究表明,移民医疗服务利用少,对自身疾病信息不够了解,所以会高估自己的健康状况(McDonald and Kennedy,2004),从而在主观健康指标方面造成对HIE 的高估。但同样,该机制的实证结论并不明确,因为也有研究表明增加医疗服务利用可以有效提高健康水平,移民普遍拥有更少的医疗服务利用,因此医疗可及性会是减少HIE 的因素(Read and Reynolds,2012)。所以,医疗因素对HIE 的作用在符号上难以确定(Antecol and Bedard,2015)。

本文将分别对上述三个机制进行分析。

(二)机会平等理论

(1)EOP 理论简介

Rawls(1971)在“无知之幕”的思想性实验里推理出社会正义的两大基本原则。他反对平等主义那种基于结果平等的分配哲学,提倡一种程序上的公正。但分离出不平等中的合理因素与不合理因素,并不是Rawls 研究的焦点,而是Dworkin(1981a,1981b)研究的主要内容,他把影响个体最终结果的因素分为两类:不受个体控制的因素,以及个体可控的因素(个体责任)。在保证了个体不可控因素平等的前提下,即机会的平等,那么与个体责任相关的不平等就不是不公正的①。

Roemer(1993,1998)在此基础上,用数理方式将机会平等这个哲学内涵引入了经济学,他认为一个人的“优势(advantage)”由两方面因素导致,将不可控因素称为“环境(circumstance,记为c)”,将可控因素称为“努力(effort,记为e)”。由“环境”因素导致的“优势”不平等,是不合理的;由“努力”因素导致的“优势”不平等,是合理的。同等“努力”,无论身处怎样的“环境”,都必须对应同等的“优势”,这才是机会的平等。在这样的框架下,一些学者实证度量了我国收入的机会不平等(如Zhang and Eriksson,2010;龚锋等,2017)以及教育的机会不平等(Golley and Kong,2016),但在健康上还很少。

(2)EOP 在健康经济学中的运用

公平一直是医疗健康领域的热点话题(Daniels,1985)。在Rosa Dias and Jones(2007)发表社论后,机会平等理论越来越多地被健康经济学家运用。显然,健康水平就是个体的“优势”,将造成个体健康不平等的不合理因素称为“环境”,如户籍分割、社会经济地位分割等;将造成个体健康不平等的合理因素称为“努力”,如年龄,性别等人口学特征(Fleurbaey and Schokkaert,2011)。按照机会平等的界定,拥有同样人口学特征的人需要对应同样的健康水平,不能因户籍、社会经济地位等不同而有不同的健康。这个思想与健康经济学中最重要的公平观——“水平公平”一致(Fleurbaey and Schokkaert,2009)。這成为连接EOP 与健康经济学的桥梁。

在具体实证研究中,Rosa Dias(2009)运用英国儿童发展数据发现,英国人健康上的机会不平等主要来源于父母的社会经济背景、儿童时期的健康状况。随后,Rosa Dias(2010)在理论上结合了Grossman 模型与EOP,重点讨论了“环境”对“努力”的相关性影响。Trannoy et al.(2010a)用了与Rosa Dias(2009)类似的度量方法,计算了法国健康机会不平等,并认为教育因素是导致健康不平等的重要因素。Trannoy et al.(2010b)用欧洲多国数据,分析了童年健康对健康机会不平等的作用。Chen(2012)运用美国微观个体数据进行实证分析,发现同欧洲一样,美国也存在着明显的健康机会不平等。Jusot et al.(2013)分别在三种略有区别的机会平等哲学思想下进行实证分析,发现结果差异不大。马超等(2016)发现城乡医保统筹可以有效缓解我国城乡间门诊服务上的机会不平等。总体来看,我国将EOP 纳入到健康经济学中的类似研究并不多,本研究实际上也为健康机会不平等领域提供了来自中国外出农民工的证据。

三、方法、数据与变量

(一)实证方法

(1)HIE 回归分析

本研究首先用普通最小二乘回归的方式考察HIE,具体如式(1):

以上是本文实证研究的基本框架。在后面机制分析中也如此,只不过这里对比的两组样本是外出农民工和本地城市居民。分析外出自选择机制时,对比农村问卷中从未外出过的农村居民和正在外出务工的个体;在分析回流机制时,对比农村问卷中正在外出务工的个体和已经返乡的个体。

(二)数据

本文使用的数据来自“中国城乡移民调查”(The Rural to Urban Migration in China,RUMiC),该数据采用分层结合随机地图分块抽样方法,对中国10 个省的15 个大中城市中的5 000 个外来移民家庭进行详细的调查,获得了包括外来移民的个人及家庭在工作、收入、消费和日常生活等多方面的详细的信息②。除了移民的信息之外,该调查还通过国家统计局的入户调查获得了上述15 个城市的5 000 户城市居民和相应10 个省份的8 000 户农村居民的样本。因此,RUMiC 包含移民、城镇住户和农村住户三个数据集。

我们具体使用了2008 和2009 年(分别反映样本2007 年和2008 年情况)两年的RUMiC 混合截面数据。本文通过对比移民和城镇住户这两个数据集,以度量HIE。

同时,为了补充分析外出自选择机制和回流机制,我们还使用了农村住户数据集。由于RUMiC 的农村住户数据集中包含了如下三部分群体:(1)从来没有任何移民经历、一直生活在农村的居民;(2)回流的移民:过去有移民经历但本年度生活在农村;(3)本年度有外出经历但调研时在农村的农村居民。所以按照对应的标准,我们将农村数据详细分成上述三类,分别代表:从未外出农村居民、回流农民和农村外出农民工。通过对比从未外出农村居民和农村外出农民工的心理健康,考察外出自选择机制;对比回流农民和农村外出农民工的心理健康,考察回流机制③。

采用本数据的主要优点在于:(1)RUMiC 是一套专门针对移民的数据,非常符合本研究主旨。(2)在抽样方法上与以往类似的调查不同,本研究采用了以农民工工作地点(而不是居住地点)为核心来确定抽样框,再辅以地图分块的抽样方法。因此得以将以往众多调查中所遗漏的居住在工作地点的大量农民工纳入抽样框。(3)该数据具有全国代表性,除包含城市本地人样本和外出农民工样本外,还有丰富的农村住户数据集,这样不仅可以分析HIE 本身,还可以分析HIE 的自选择机制和回流机制,因此和大多数HIE 文献相比,本文分析可以更加全面。(4)具有较为详细的心理健康测量指标。

(三)变量

关于心理健康的指标,相关HIE 文献中有用精神疾病的(如Cook et al.,2009; Menezes etal.,2011),有用焦虑感的(如Aglipay et al.,2013),有用心理困扰(psychological distress)的(如Chen,2011)。如同Rivera et al.(2016)和Gotsens et al.(2015)一样,本文采用的是综合心理健康指标GHQ-12 量表,该量表由12 个主观问题组成,每题有4 个选项,分别赋值0、1、2、3,分值越大代表心理健康问题越大。把这12 个得分加总,就是综合心理健康得分①。本文以此作为被解释变量。

“环境”与“努力”变量的选取是本文的关键。在EOP 语境下,“环境”代表那些造成健康不平等的道德上不合理的因素,反之“努力”代表道德上可以接受的因素。按照健康经济学中水平公平的观点,拥有同样人口学特征的人需要对应同样的健康水平,不能因户籍、社会经济地位等不同而有不同的健康水平。因此,我们将家庭人均收入、受教育年限、是否有工作、单位所有制、规模、合同类型、行业这些反映个体社会经济地位的变量,定义为“环境”因素;将年龄、性别、婚姻状况这三个人口学变量,定义为“努力”因素。这也与健康机会平等文献中的做法一致(如Fleurbaeyand Schokkaert,2011;马超等,2017;马超等,2018)。

此外,本文还加入了“是否每天吸烟”作为健康习惯的代理变量。在健康方面的EOP 文献中,通常将吸烟作为“努力”变量(如Rosa Dias,2009;Trannoy et al.,2010a),因为这是个体责任,因吸烟多造成的健康水平差是“合理”的。在研究我国外出农民工问题时,这一点可能值得商榷:外出农民工本身社会经济地位低,从事更辛劳的工作,缺乏亲人关怀,更需要吸烟解闷,这么来看吸烟造成的健康损害是机会不平等的。因为吸烟这个“努力”是由“环境”造成的,并进一步影响到了健康。这个问题在EOP 文献中被称为“偏环境(partial circumstance)”效应(Roemer,1998;Ramos et al.,2015),不同的哲学观点对此处理方式不一。例如Roemer(1998)认为“偏环境”效应是不合理的,也是机会不平等的一部分;而Barry(1991)则认为这是合理的。幸运的是,在后文回归和分解中,吸烟因素对本文结果几乎没有影响,无论采取哪种哲学思想都不影响[这与Jusot etal.(2013)的实证结论类似]。因此,后文不再考虑EOP 的“偏环境”效应。

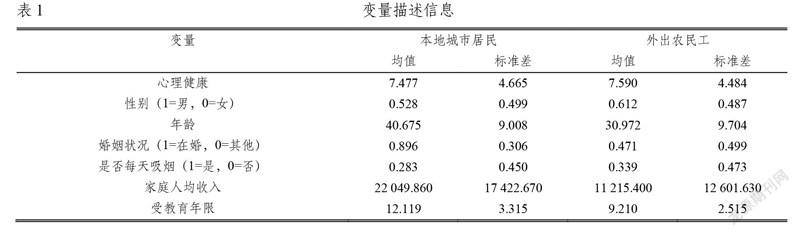

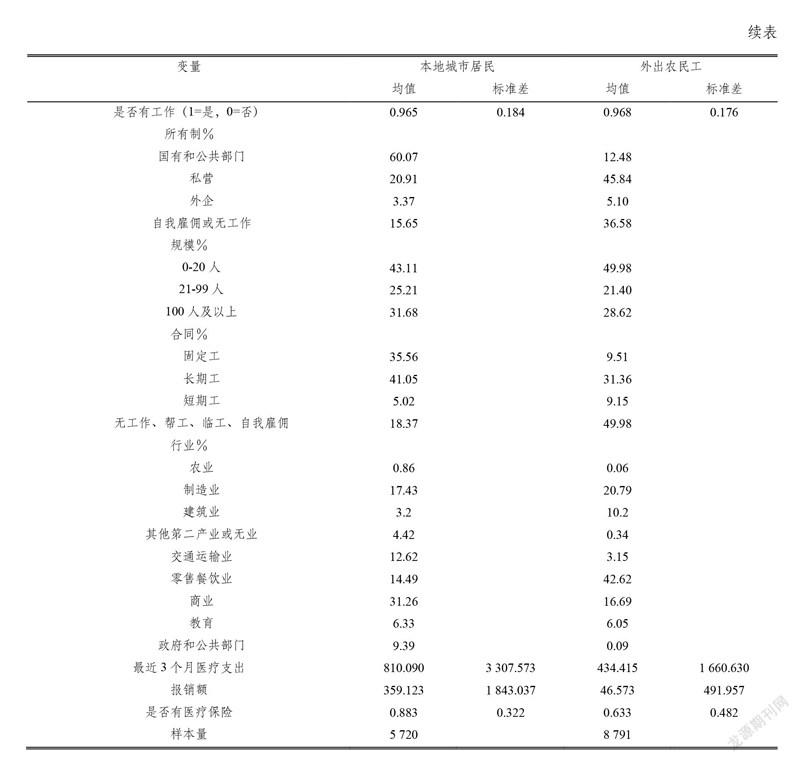

本文选取了18-60 岁的成年人,并在移民数据集中挑选出“外出务工经商”且为农村户口的样本。具体本地城市居民和外出农民工的描述信息见表1,农村数据集的情况见后文机制分析部分。

从表1 可以发现,外出农民工的GHQ-12 心理健康均值为7.590,本地城市居民为7.477。外出农民工的心理健康显著比城市居民差,仅在10%水平上显著(t 检验)。似乎得到了与HIE 相反的结论。再对比表1 其他变量可以发现:外出农民工男性比例更高,平均年龄比本地城市居民小了近10 岁,已婚的差不多是城市居民的一半,家庭人均收入和受教育水平显著更少,在国有公共部门工作的、签长期固定合同的比例均显著少于城市人。即外出农民工与本地城市居民是两个完全不同的群体,因此,本文将在控制这些协变量的基础上,通过回归的方式进一步考察HIE。

四、實证分析

(一)回归分析

如式(1),本文加入一系列控制变量进行回归,结果如表2。可以发现,在加入一系列“常规”控制变量后,外出农民工的系数显著为负,即外出农民工的心理健康水平显著好于当地城市居民。但这与表1 描述统计的结果完全相反,那么到底存在不存在HIE?①矛盾产生的原因可能是:描述信息仅比较外出农民工和本地城市居民的均值,回归分析本质上是对控制变量匹配后的对比,由于我国外出农民工和城市居民在个体特征上差异过大,是完全不同的两类人,因此控制与不控制的结果差异很大。这也说明我国外出农民工心理健康的HIE 问题可能比国际移民还要复杂,需要后文进一步分析。

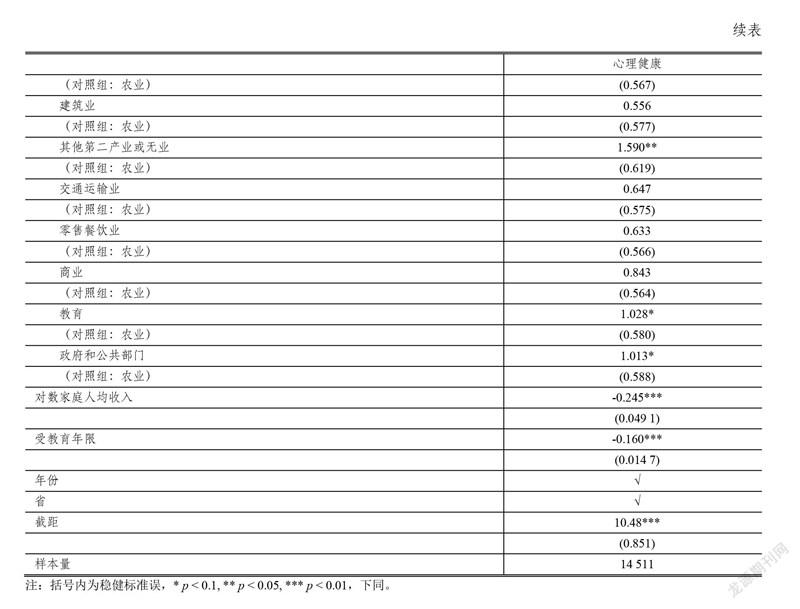

在其他变量方面,男性的心理健康比女性显著更好,考虑到外出农民工男性比例更高,那么描述统计的时候外出农民工的心理健康应该有优势才对,这或许暗示着在HIE 背后,有着对外出农民工心理健康更为不利的因素,这也正是后文EOP 讨论的问题。年龄不显著,心理健康与年龄关系不大,这也是心理健康与生理健康不一样的地方。同样,在自评健康或者生理健康的研究中,吸烟通常有显著负面作用,但在心理健康方面,吸烟可能会起到缓解心理疾病的作用,所以不显著。外企的心理健康更差,可能和过大的工作压力有关。类似的,行业方面,教育业、政府和公共部门的心理健康也更差,这也与这些行业逐渐增加的工作压力有关(如王阳,2008;Yang et al., 2019)。同固定工相比,其他类型的合同工人心理健康显著更差,这符合直觉。收入和教育的符号符合预期,更高的收入和更好的受教育水平会有更好的心理健康,这与Rivera et al.(2016)的研究结论一致。这些协变量的符号和显著性并不是本文关注焦点,因此不再展开叙述。

为了进一步阐述描述统计与回归分析矛盾的原因,本文逐步加入控制变量进行回归,如表3 所示。第(1)列仅加入个体的人口学特征变量,结果发现外出农民工的心理健康更差,这与描述统计的结果一致。第(2)列和第(3)列分别继续加入了吸烟情况和年份、省控制变量,结果几乎没有变化。即当人口学、吸烟、地域等特征均相同的情况下,外出农民工的平均心理健康水平显著差于城市居民。

从第(4)列起,本文开始加入一系列衡量社会经济地位的控制变量。如第(4)列显示,当我们加入了家庭人均收入后,核心变量前的系数大幅缩小至0.038 4,并且不再显著。而继续加入教育变量后,系数已发生反转。再加入工作信息后,系数为-0.666,这与表2 一致,表明当控制住社会经济地位后,外出农民工的心理健康显著好于城市居民。说明描述统计与表2 回归结果的矛盾出在了社会经济地位上。也就是说,当挑选出那些人口学特征、社会经济地位一样的个体时,外出农民工的心理健康更好,符合HIE 的特征事实。而一旦只挑选那些人口学特征一样的个体并不控制社会经济地位时,外出农民工的健康水平比城市居民更差。这说明,外出农民工的社会经济地位更差,以至于不控制时该群体的心理健康均值反而差于城市居民。结合EOP 理论,用公式(2)进行分解可以更清晰地看出这点。

(二)HIE 与EOP 的结合

本文继续将EOP 理论与HIE 相结合,按照式(2)进行分解,分解结果如表4 所示。HIE 为外出农民工与城市居民心理健康水平之差0.112,按照式(2)可以把它分解成3 个部分。其中,系数效应为-0.652,它表示当外出农民工和城市居民的个体特征完全一样时,由外出农民工与城市居民边際系数差造成的健康差距。该值为负,说明外出农民工的边际系数更有利于健康,外出农民工的健康回报率更高。这也符合直觉,因为边际回报递减,外出农民工的自身条件更差,因此每增加他们1 单位的收入、教育等个体特征变量,会能更有效地促进其健康。这也表明国家应加强对外出农民工的人力资本投入,因为他们的健康回报率更高。

“环境特征效应”为0.909,它表示当外出农民工和城市居民的边际系数一样时,因二者“环境”特征上的差距造成的健康差距。该值为正且绝对值最大,说明外出农民工因为,其所处“环境”更差,造成心理健康水平更差,“环境”是造成外出农民工健康不如城市居民的最大因素。具体而言,合同类型、家庭人均收入、受教育年限是造成外出农民工心理健康比城市居民更差的主要原因①。

“努力特征效应”为-0.145,它表示当外出农民工和城市居民的边际系数一样时,因二者“努力”特征上的差距造成的健康差距。前文回归部分提到,男性心理健康更好,外出农民工的男性比例更高,仅从性别因素来看,外出农民工本应该心理健康更好才对,体现在表4 就是性别前的系数为负。事实上,所有“努力特征效应”前的系数均为负。即仅从“努力”特征上来看,外出农民工本该比城市居民更健康。但实际上外出农民工的心理健康更差,这是因为“环境特征效应”和“系数效应”起到了相反的作用,这两个效应拉低了外出农民工的心理健康。此外我们发现,年份和省所占的比重不大,因此无论将它们分为“环境”还是“努力”对结果影响都不大。

按照(3)式,我们可以把上述结果写成:HIE(0.112)=inEOP(0.257)+legitimate(-0.145)。该式的含义在于:如果按照合理的因素来看(外出农民工男性比例更高、更年轻等),外出农民工本该比本地城市居民更健康0.145,即直觉上应当存在HIE;然而我们观测到外出农民工的心理健康反而比本地城市居民差0.112,即从均值上看得到了与HIE 相反的结论。其原因在于,外出农民工遭遇到了心理健康机会上的不平等,机会不平等导致他们损失了0.257 的心理健康。这就是本文利用EOP 来剖析HIE 所得到的更为深入的实质性内容:我们无法直接得出我国存在还是不存在HIE 的结论,更为严重的是,我国外出农民工遭遇到的健康机会上的不平等达到了表面HIE 之差的2 倍多(229.5%)!这点是不用EOP 理论无法觉察的。

(三)对机制的探讨

(1)医疗可及性

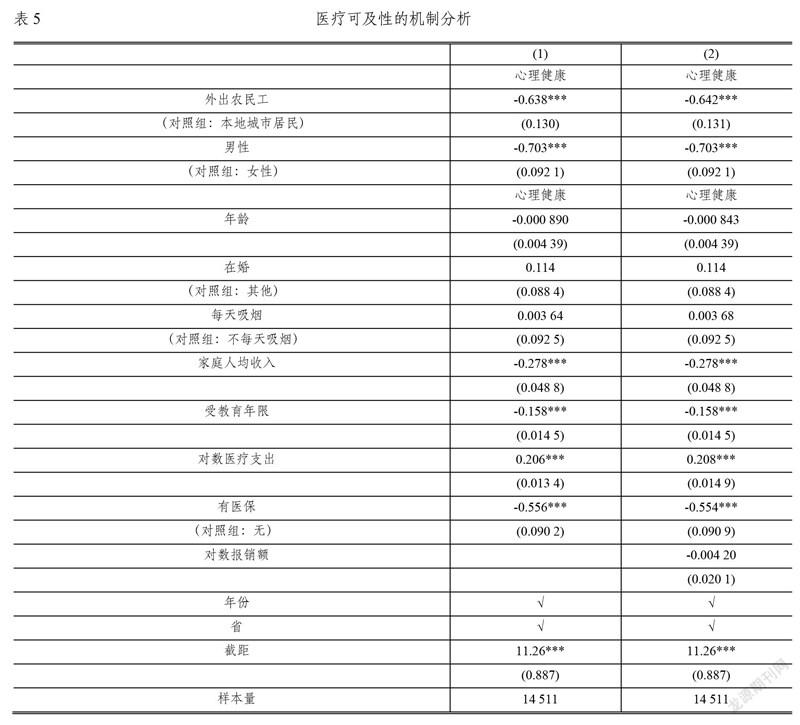

如文献回顾部分所述,HIE 的一个机制可能在于医疗可及性,因此本文在表2 回归的基础上再增加“最近3 个月医疗支出”和“是否有医保”进行机制分析,如表5 所示。

如果加入了新的变量导致原关注变量前的系数大小和显著性下降,那么新加入的变量就是可以解释关注变量影响因变量的机制。如表5 第(1)列显示,加入医疗支出和是否有医保变量后,外出农民工前的系数变为-0.638,与原来表2 中的-0.666 差别不大,按照Cutler and Lleras-Muney(2010)的方法,说明医疗因素只能解释HIE 机制的(0.666-0.638)/0.666=4.2%。如果觉得是否有医保还不够细致刻画两群体间的待遇差距,本文又加入了报销额,结果并无太大改变。因此,本文并没有证据显示医疗可及性是解释HIE 的一个机制。

当然,正如前文所述,医疗对HIE 的作用存在正负两个方面(Antecol and Bedard,2015),因此这里很可能是正负相消了。此外,按照EOP 的思想,本文把医疗可及性变量视为“环境”变量,进行如式(2)的分解,结果与表4 并无太大差异,这里不再过多阐述。从描述统计上来看,两类人在医疗支出、医保覆盖率、报销额上均存在很大差异,这其中很可能也隐藏着不公平。只是在HIE 问题上的正负相消,这一点目前很难看出来,因此,医疗方面更为细致的结论需要未来对此做专门分析。

(2)外出自选择

如数据介绍部分所述,本文还利用农村样本以分析外出自选择机制和回流机制,具体农村样本的描述信息见附表1。

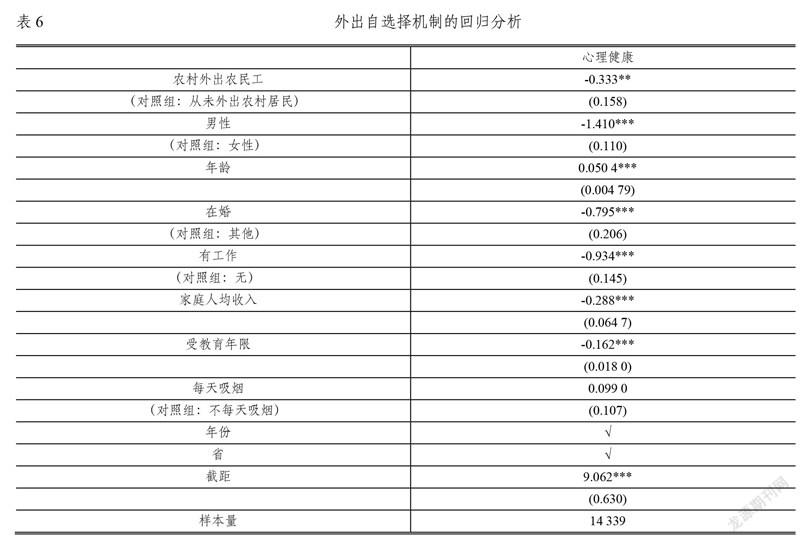

本文首先对比农村外出农民工样本和从未外出农村居民样本,以考察外出自选择机制,回归结果如表6 所示。可以发现,相比于从未外出的农村居民,选择外出的农村居民心理更健康,通过了5%的显著性水平,验证了外出自选择机制的存在。其他控制变量的符号基本符合直觉:男性、年龄小的、已婚的、有工作的、高收入、高教育的农村居民心理健康显著更好。

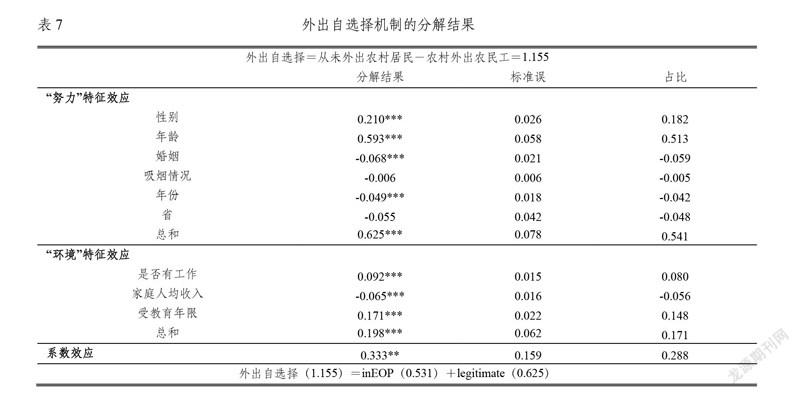

按照前文HIE 与EOP 结合的思路,本文对外出农民工和从未外出农村居民的健康差异进行了分解,如表7 所示。农村外出农民工的心理健康要好1.155,其中“努力特征效应”可以解释其中的0.625,主要是因为年富力强的男性农村居民选择了外出务工,他们的心理健康水平本身就更好,这是一种合理的自选择行为。机会不平等可以解释0.531,不到总健康差异的一半。在机会不平等中,更多的是“系数效应”(0.288)而不是“环境特征效应”(0.198),可能的解释是:在农村,外出农民工和从未外出农村居民这两类人在“环境”上差别大不,只不过外出农民工见多识广或思维方式不一样,使他们能更好地利用现有资源维持健康水平,表现为较高的健康回报率。总之,外出自选择机制主要缘于合理的人口学原因,与上文HIE 的原因截然不同。

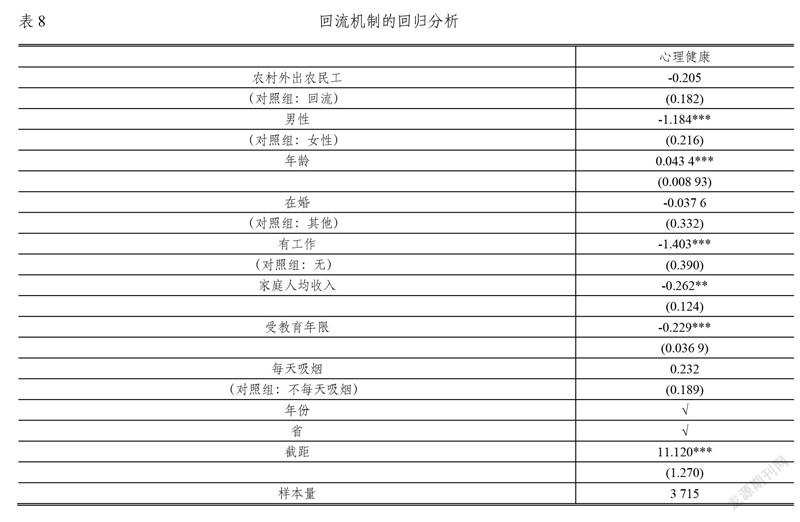

(3)回流效应

本文继续对比农村外出农民工样本和回流样本,以考察回流机制,回归结果如表8 所示。可以发现,虽然从附表1 中描述信息来看外出农民工的心理健康显著好于回流者,表8 系数的符号也显示回流者健康更差,但并不显著。因此,本文认为存在不太强的回流效应。这与国际移民的经验证据比较接近,通常外出自选择效应存在,但是回流效应的证据没那么强(Van Hook and Zhang,2011)。因为回流有可能是健康状况下降决定返乡,也有可能是功成名就返乡。

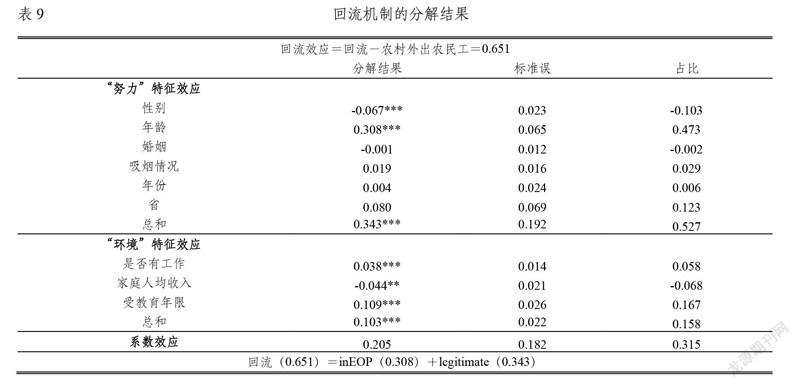

本文继续通过分解的方式探讨回流效应,如表9 所示。表9 的分解结果与表7 非常相似,合理因素“努力特征效应”的解释力均超过了50%,在不到50%的机会不平等效应里,“系数效应”均占30%左右,剩下15%左右的“环境特征效应”。

综上,本文发现我国外出农民工在心理健康方面存在外出自选择效應,以及较弱的回流效应,这两个效应主要是由合理的人口学因素导致。因此,在控制了个体特征的情况下进行回归,外出农民工的心理健康好于本地城市居民。但仅比较外出农民工和本地城市居民的均值时,发现外出农民工的心理健康更差。究其原因,外出农民工面临的巨大的健康机会不平等,使得本该更健康的他们反而健康均值更差。机会不平等占到表面HIE 的229.5%。

另外需要说明的是,在计算HIE 时并不需要矫正自选择效应和回流效应,因为HIE 的含义是某一时点上当地移民与本地人的健康对比,HIE 所要比较的总体是当地人和已经被选择完之后的移民,所以并不需要对自选择行为和回流进行类似Heckman 那样的矫正。自选择效应和回流效应是解释HIE 存在的机制,而不是需要调整的东西。事实上,几乎所有的HIE 文献均是这个思路。虽然少数文献如Jatrana et al.(2013)、秦立建等(2014)采用了固定效应模型以消除不可观测不随时变的自选择效应,苑会娜(2009)采用工具变量3sls 矫正内生性问题,但这些文献并不是对HIE现象本身的直接研究,只是借用HIE 概念研究移民对健康的因果效应,所以需要矫正。

(四)YSM 效应

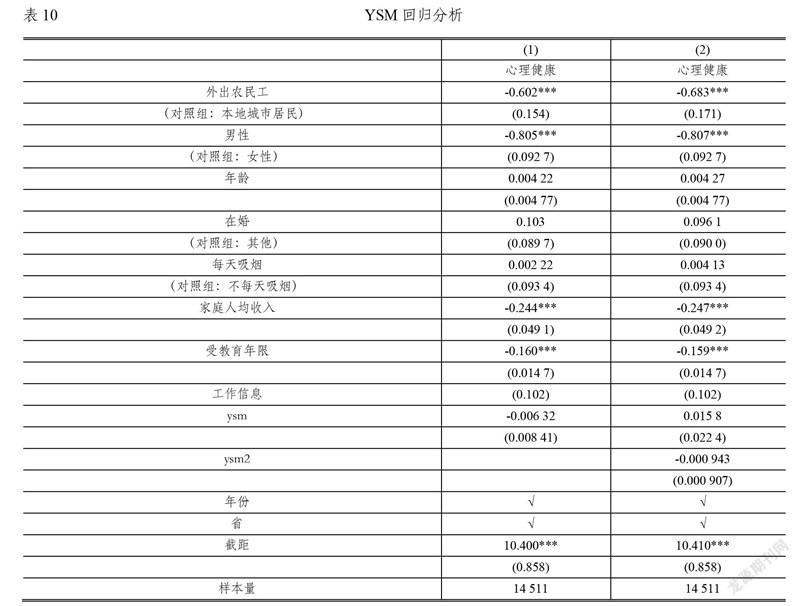

如前文所述,本文重点在于HIE 效应,并不打算对YSM 做过多探讨。这里为了研究的完整性,简单对YSM 进行分析。按照YSM 定义,是指外出农民工相比于本地人的健康优势,是否会随着移入时间而改变。一种最直接的方法就是在表2 的回归方程中增加一个ysm 变量,定义为移民来到移入地后的年数,再将所有本地人的ysm 设为0,考察ysm 前面系数的符号和显著性(McDonaldand Kennedy,2004;Kennedy et al.,2015)。结果如表10 所示。

表10 第(1)列加入了ysm 变量,结果不显著,系数也很小。第(2)列继续加入ysm 的平方项(如Nolan,2012),结果依旧不显著。因此,本文暂时没有发现存在YSM 效应。文献回顾部分提到,牛建林(2013)、秦立建等(2014)发现我国农民工存在YSM 效应,不过他们均是从侧面验证的YSM,与本文的识别方法存在一定差距,这可能是结果不一致的原因。

至于到底有没有YSM,现在不能妄下结论,周小刚和陆铭(2016)发现YSM 机制有点复杂,不能一概而论,例如:制造业建筑业工人存在YSM,而行政技术管理及服务业人员不存在YSM。此外,YSM 相比HIE 也更复杂,因为HIE 是个截面上的静态问题,而YSM 是个体的动态问题,还涉及到生活习惯的变化、工作变化带来的持续性压力(Koneru et al.,2007),对文化转变的适应性(Aglipay et al.,2013),饮食变化导致的体重趋同(Antecol and Bedard,2015)等细节上的动态变化问题。仅通过混合截面数据可以度量HIE,但很难厘清YSM 的过程。这需要未来进一步细致研究。

五、结语

“健康移民效应”HIE 是指相比于本地居民,移民的健康状况更好。本文利用RUMiC2008-2009数据对我国外出农民工的HIE 效应进行分析,从描述统计中发现外出农民工的心理健康比本地城市居民更差,而添加了一系列控制变量的回归显示外出农民工心理健康更好。为了找到这个矛盾背后的原因,本研究借鉴机会平等理论EOP 对HIE 进行分解,结果显示:按照合理的“努力特征效应”来看,外出农民工本该比城市居民更健康(GHQ 值小0.145),但严重的机会不平等拉低了他们的心理健康水平(GHQ 值大了0.257),最终导致外出农民工的心理健康水平反倒比城市居民更差(GHQ 值大了0.112)。外出农民工的心理健康好于从未外出的农村居民,也好于回流务工人员,这反映了外出自选择机制和回流机制,究其原因,主要是合理的“努力特征效应”,而不是机会不平等。综上可见,由户籍分割导致的外出农民工和城市居民之间的机会不公,是造成我国健康不平等的最核心原因。

本文还存在一些需要注意的地方:1.本文的所有结论本质上仍是描述,并不涉及因果推断,考察单独的更为细致的变量如何对HIE 产生因果影响,也是我们未来的工作之一。2.本文的EOP 是局部(local)EOP 而不是全局(global)EOP,局部机会的平等可能并不等于全局的机会平等(Roemerand Trannoy,2016)。也就是说,我们在计算EOP 的时候只是局部地使用所需要对比的样本,而不考虑整个社会发生的变化。这个问题从Oaxaca 分解的角度来看,即Oaxaca 式的分解一大前提假设为不涉及一般均衡,只有局部均衡(Fortin et al.,2011)。3.从心理健康的指标来看,GHQ-12 虽然是广泛采用的综合性心理健康指标,但外出农民工和本地城市居民是两类完全不一样的群体,因此对主观指标的评判可能会有系统性偏差。Mu(2014)用Charls 数据发现我国不同地区的老年居民在汇报自评健康时有系统性差异。此外,RUMiC 问卷中只有医疗信息,而不含专门的心理方面的医疗信息。4.由于本研究不是面板数据,因此无法严格考察动态的YSM 效应,也无法考量HIE原因中诸如过早死亡(die prematurely,Antecol and Bedard,2015)这样的机制。这些不足之处也正是本文的研究展望,需要将来进一步详细研究。(附录备索)