地域文化视角下武强木版年画人物图像视觉认知性研究

张萍萍

(宿州学院 美术与设计学院,安徽 宿州 234000)

传统线性历史描绘为主体的中国美术史叙事,客观上将研究视野限定于宫廷、贵族的造物活动与文人士大夫的美术创作实践中,其叙事主体所衍生的方法论与艺术批评导向,遮蔽了存续于民间劳动生活中,为广大群众喜闻乐见的民间美术形态所饱含的艺术价值。局限于纵向历史概述的叙史方式,阻隔了彰显地域性文化差异而存续的民间美术作为横向比较的史料积累与完善。而这类根植于民间生活、流传于民间的艺术创作形态,既是普通劳动者为满足自身需求为目的付诸实践的艺术成果,也是最原始状态的,处于初级阶段的原典性美术创作形式。在城市化脚步不断加快的社会背景下,民间美术生态作为非物质文化遗产重新回到研究者的视野中。但小农经济的生存空间被改变,原有的民间美术作品失去了存活的经济基础,致力于技艺的传承与保护的探究与阐释仅能作为部分艺术家坚守传统民间美术创作的学理支持,真正实现民间美术的活态化发展,则需要立足于文化生态的角度,在探索民间美术创作基本规律的基础上最终完成艺术语言的现代化转译。

1 农耕文化求大、求全的构图方式

民间美术的创作主体呈现出鲜明的群体性特征,这从根本上迥异于依靠个体劳动为主的传统文人艺术与现代专业性美术创作,正是这种群体性创作特征决定了民间美术自身与特定地理空间环境的亲缘性及其传续过程中的稳定性[1]。区域内最普通的劳动者所共享的物质资源、文脉传统与生活经验不断强化民间美术创作的稳定性,肇始于宋元的武强木版年画创作正是遵循着这一规律,承载着农业生产所积累的生活记忆,不断维系艺术创作中的地理环境属性。

追溯武强年画之源,可以看出,正是特定区域内族群自身生存欲望与生存方式不断外化为视觉表现形式的过程,生存与繁衍构成了掌控自然生命周期为根基的农耕文明最主要的创作主题。位于河北东南部的武强地区,地势低洼,土地贫瘠,多条河流汇合于此,历史上毁灭性的旱涝灾害频发。严苛的自然环境加之缺乏理性的科学认知,经验性知识生成的民间信仰成为解释自然现象的固定思维方式,直觉式思考使他们相信自然界背后存在着一种凌驾于人类和自然规律之上的超自然力量,正是这种力量决定了自然现象的更替与万物的生命周期,对其所产生的恐惧与敬畏进而转化成盲目的崇拜。试图与之沟通、交流成为蒙昧状态下先民改造自然、掌握客观规律的特有路径,逐步固定下来、成体系的、仪式化的沟通方式形成了庞杂的民间信仰体系,并围绕人类生存命题辅以艺术形象进行传播,人类的情感体验注入相关的视觉形式当中启动了武强年画创作的基本形态,催生了独特的审美情趣。

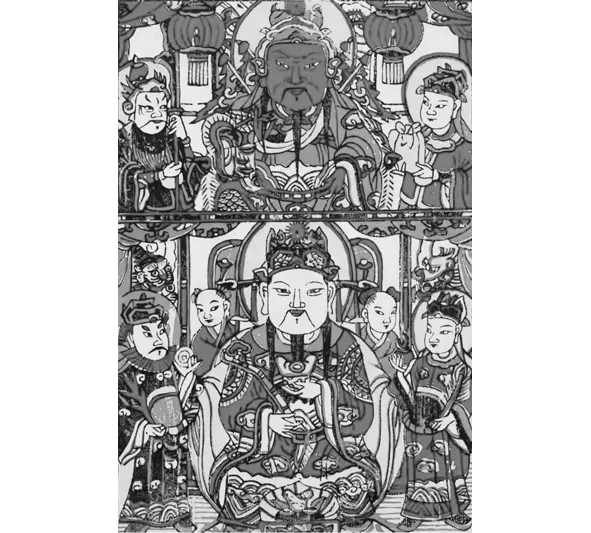

“万物皆有灵”的生命意识“萌发出了‘天人合一’的朴素而原始的自然宇宙意识,并以此作为文化创造的行为规则。”[2]这完全有别于科学理性、人与自然分离,强调人对自然的征服占有与利用的现代认知方式。在艺术的表现形式中,人格化的形象崇拜是以满足人类自身的精神之需进行的艺术加工,武强木版年画就有“十分年画七分神”之说。法国人类学家列维·布留尔认为,“没有哪种知觉不包含在神秘的复合中,没有哪个现象只是现象,没有哪个符号只是符号。”[3]作为自然崇拜视觉表征的武强年画人物形象,延续了物我一体化认识世界的思维方式,山神、土地、雷公、电母等拟为有神力的人是早期武强神码年画的主要题材。而由此也催生了武强年画形象建构中饱满、求全的构图方式,其中有自然崇拜衍生出的主体视觉形象多以平衡对称之方式进行排列,并辅以吉祥纹样添补空白,以追求整体画面的丰富与视觉上的饱满。如武强年画《上关下财》(见图1),整体画面构图分为上下两层,上层分布三个人物形象,下层排列五位人物形象,按奇数排列。主体关公与财神形象居中,以正面的大而全的呈现于观者,上层左右各排列一位人物,以向心对称方式进行组合,突出主体人物。下层两侧各排列两位人物,根据形象的主次相互交叠,位于财神两侧的童子侧身向外布置,而眼神向内集中于主体形象,形成了均衡对称,向心围合的形式组织方式。除人物形象外,丰富的吉祥纹样的装点,满足了整体构图上主体突出、形式饱满的视觉特征,并在鲜明的视觉逻辑中凸显了自然拟人化的农耕社会的朴素信仰,以满而有序的视觉组织方式彰显了地域文化中朴素的自然观与世界观。

图1 上关下财,武强年画博物馆藏

2 多元同构的地域性文化下程式化形象的建构

民间信仰体系所衍生出的视觉形象是对艰苦的自然地理条件最深刻的自省,而民族之间的冲突与交融则更一进步深化了其视觉形式的地域性审美特征。邻近少数民族生活空间的武强地区被称为“辽宋旧分野,燕赵古战场”,其特殊地理位置使多民族的冲突与融合表现得异常突出,汉民族农耕文明与少数民族游牧文化争夺生存空间的对抗与交锋在历史上反复出现,不同时期的“夷化”与“汉化”的话语权变迁最终呈现出多元文化的同化与交融,正是这种无奈和痛苦的历史记忆成就了区域文化强大的融合力。

民间美术的集体性创作特征使其在传承与发展的过程中始终以兼容的态势求同存异,纵向的历史延续与横向的互为借用,既是原始造物艺术审美经验的直接继承,也是在实现功能的前提下,不断地捕捉新的审美经验的思维方式[4]。以生存为主要命题的文化基因决定了武强地区不断将外来文化消解重构,并以最直观的视觉表现形式呈现在民间美术的创作当中。相较于原始的自然崇拜,更为系统化的佛教与道教信仰体系不断以其外化的视觉表征为民间美术提供新的美学内涵。唐宋之际,武强修建庙宇之风大盛,与此同期形成的木版年画创作也因此与宗教艺术纠葛在一起,建筑彩绘、壁画以及石刻艺术不断以其风格语言为武强木版年画注入新的形式元素。取法石刻艺术的阴阳刻绘,赋予了武强木版年画特殊的线性表现特征,木质的材料属性在刻制的过程中保留了古拙的刀痕,从而形成了粗狂奔放的艺术风格。

正是在艺术创作的风格化实践愈加明显的背景下,伴随着明代通俗文学的兴起,戏曲、小说不断渗透在民间美术中,武强木版年画出现了诸多新的创作主题。历史传说、戏曲演绎中燕赵大地慷慨悲歌之士不断被提炼为质朴而粗犷的人物形象,“明劝戒,著升沉,千戴寂寥,按图可监”的教化之需成为新的视觉形象表达。清道光二十九(1849)年,李光庭著《乡言解颐》一书中“新年十事”一节,年画一事中谓:“扫舍之后,便贴年画,稚子之戏耳。然如《孝顺图》《庄稼忙》,令小儿看之,为之解说,未尝非养正之一端也。”[5]这一记载阐明了年画创作的基本属性,即普通百姓在新年伊始之际,于居住环境内张贴描绘劳动人民生活愿景,成人伦、助教化等年画图像的民间习俗。

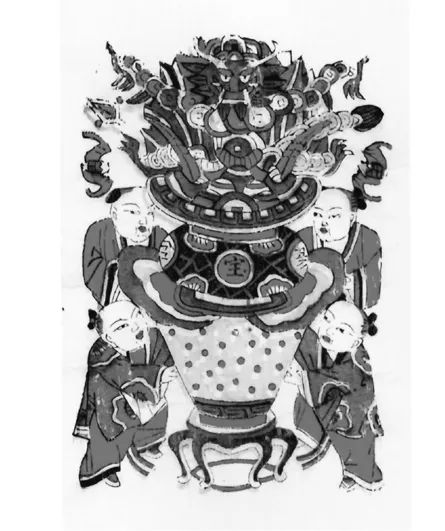

精神信仰之需的木版年画人物形象,是基于仪式的人格化艺术加工,民间生活的记忆开始不断被补充进年画创作之中,其地域性创作特征愈加显著。在武强相对艰苦的生存环境中,戏曲形式成为最常见且通俗的文学艺术表现形式,当地传有古语:“都说天津人马厚,不如武强一南关,一天能唱千台戏,不知戏台在哪边?”地方戏曲为灵感来源的年画表现,赋予了人物形象程式化的描绘方式,主体男性人物的面部表现多为天庭饱满、地阁方圆,为强调人物的性别,长髯的搭配更是常见。而面部基本无表情刻画,目光凝视向前,引导观者解读主体人物形象所构成的内涵与意蕴。相较于男性形象,儿童形象的建构则朵为活泼灵动,但仍不乏程式化的表现。以《聚宝盆》(见图2)和《福上加福》(见图3)为例,以儿童形象为主体的视觉形式传达,形象上多以圆脸为主,红唇细目,面部线条简单,头饰以当地儿童常见的抓髻为主。但为体现儿童的活动与灵动,在眼神与目光的组织上,更为灵活,鲜有凝视向前者,多以画面主题之需,通过目光的流转控制画面中心,营造吉祥喜庆的视觉传达氛围。在衣饰处理上,则更是以戏曲服饰为范式,整体服饰择取较为单一,服饰纹样装点较少,多以色彩的搭配互衬为主,从而有效地保障了视觉形式的统一性,突出画面主题。

图2 聚宝盆,武强年画博物馆藏

图3 福上加福,武强年画博物馆藏

3 装饰环境之需的色彩铺陈

民间信仰的精神之需与文化生态延异而成的形象叙事反映了武强木版年画发展历程中不同的创作导向,而就民间美术之“用”而言,年画本身就蕴含着美化普通百姓生活空间环境的需求指向。传统文人绘画同样也是特定社会阶层用以装点环境的艺术形式,但就其文学性艺术内涵而言,受众群体限制在有一定学养的知识阶层。武强年画扎根于民间信仰,其发展演绎过程实现了多元文化的融合与同化,强大的融合力必然凸显创作形式与内容的通俗性。这也符合了一般百姓依平面化视觉形式对生活空间进行装饰性补充的生活之需,而空间中的展示应用使木版年画成为最普及的装饰品,依据武强地区生活空间进行的巧思衍生出了各种开张篇幅及横竖方直的创作形式。依装点之需的可分为门神、中堂、窗画、灯方画、博戏画等年画类别,而究其形象描绘而言,则出现了明显的图案化趋势,程式化的人物形象以富有玩味的形式烘托着百姓民居的艺术氛围。

民间美术与民间造物活动有着与生俱来的亲缘性,其程序化的技艺传承使那些带有朴素情感需求的手工艺人缺乏内容创作上的学养与内涵,这也形成了木版年画与文人画创作的最明显的差异。而艺术上创新的追求即使是在那些最普通的劳动者心中都从未消亡,有着鲜明的世俗化倾向的武强木版年画创作在兼顾“致用”与“审美”的基础上,转向了有意味的形式创造,这体现了民间美术家在艺术上的追求与形式创新上的巨大潜能。

单一地质环境的武强地区以其特殊的自然环境深刻地影响着民间美术创作者与欣赏者的审美诉求,其天然的物质产出造就了武强木版年画鲜明的色彩风格。在木版套色水印技术出现之后,当地用槐米熬制的黄色、靛蓝草提取的蓝色、石榴生产的红色以及用烟灰混桃胶制作的黑色和留白,满足了年画创作的基本物质材料需求,单纯而有变化,以大红大绿等明快舒畅的色调为主体的色彩构成更加贴合民间百姓表现欢乐吉庆内容的创作初衷[6]。

以图4武强年画《五福临门》为例,整体色彩鲜艳,选取了纯度较高的红、蓝两色大面积铺陈整体画面。在色彩应用中,以人物服饰和动物形象为主体,通过不同色彩与装饰纹样的相互搭配、映衬出整体画面的视觉丰富感。

图4 五福临门,武强年画博物馆藏

而对偶式的人物构图,则采用了对比为主的色彩组织方式,左侧是蓝衣为底搭配红、黄两色纹饰;右侧人物则是红衣为底,辅以蓝黄二色图案,在人物形象程式化表现的基础上,拓展了整体视觉的冲击力,以实际生活环境装饰之需的应用特点,装点环境,营造喜庆美观的生活氛围。

4 结论

武强木版年画的人物图像是对地域文化最深刻的视觉阐释,源自于对自然崇拜民间信仰的人格化比拟,以仪式性的视觉表征启动了木版年画的基本创作形态,并在地域文化语境的变迁中,不断消解并吸纳多元文化的养分,在视觉重构的过程添补艺术之巧思,以“美”与“用”的多层次文化生态之需丰富木版年画的表现形式与体例。视觉辅助民间信仰与消解文化冲突的功用逐步减弱之后,固化了的木版年画创作所承载的装点生活环境之需的创作属性愈加明显,内容要素转向人类追求的美好生活从而赋予了人物图像的图案化,并以程式化的象征符号确立武强地区木版年画的独特视觉认知。在武强木版年画的发展与演绎过程中,族群内集体性产出的地域性美术传统以独特的视觉逻辑不断增补艺术的创新维度。在手工时代渐行渐远的今日,历史个性荡然不存,新的个性还未生产,木版年画人物图像的活态化发展历程正是在当今全球化消解地域性差异的现实条件下最值得艺术创作者关注的文化传统,其基于生活之需而进行的视觉形式转移,恰能反映最深刻的地域性民间美术创作的内在逻辑。