基于语料库的《文心雕龙》译者风格对比研究

周忠璇,李雅芳

(东北大学 外国语学院,辽宁 沈阳 110819)

1 《文心雕龙》及其译本

《文心雕龙》是中国传统文论中的系统性著作,已发展成为世界性的显学——“龙学”。该书以骈体形式“论古今体裁”,其语言虽晦涩艰深,但无法掩盖其背后的理论价值,是中华文明的文化瑰宝。从外译来看,《文心雕龙》已被译成多种语言,目前有三本英文全译本,分别为:施友忠译本(LiteraryMindandtheCarvingofDragons)于1959年出版;黄兆杰与他人合译译本(TheBookofLiteraryDesign)于1999年出版;杨国斌译本(Dragon-CarvingandtheLiteraryMind)于2003年出版。由于合译本在一定程度上会影响风格的统一,为更准确地了解译者风格,笔者剔除了黄兆杰与其他两人的合译译本,选取施友忠译本和杨国斌译本作为研究对象,以下简称为施译本和杨译本。

施译本作为首部英文全译本,对于中国文论在西方世界的传播和接受而言价值非凡;杨译本以汉英对照的形式收录至大中华文库,其影响也可见一斑。施译本和杨译本处于《文心雕龙》海外英译的肇始阶段和高潮阶段,正是因为施译本的出现,海外才第一次开始关注中国文学理论,而杨译本则显示出中国古代文论已处海外汉学中一个相对独立的研究领域[1]。由此可见,《文心雕龙》的外译不仅有助于中国文论“走出去”,而且有助于中国文论话语体系的构建。

2 两译本译者风格对比分析

本研究对电子化的译本语料整理和清洗,自建形符数为128 823的小型语料库,使用软件词性标注得标注文本,借助语料分析工具具体从词汇、句法和副文本三个层面进行对比研究,总结得出对应译本的译者风格。

2.1 词汇层面

2.1.1 类符/形符比

使用Wordsmith 8.0对施译本、杨译本进行统计,得表1。由表1中数据可得,施译本的形符数和类符数均高于杨译本。其中,施译本的形符数是杨译本的1.35倍,多出杨译本19 167个形符数,这证明施译本对源语的隐含信息采取了更加明晰化的处理方式。但施译本的标准类符/形符比要低于杨译本,说明杨译本的用词更为丰富,可读性较高。

2.1.2 平均词长

考察词长分布情况,两译本均使用3字母词最多,占比均超过20%,且两译本均偏向于使用2~5字母词,杨译本中使用6~19字母词占比更高,说明杨译本使用更多长词。由Wordsmith可得施译本平均词长为4.57,杨译本的平均词长为4.79。两译本词长均超过4,说明两译本阅读难度均较大。杨译本平均词长略高于施译本,结合英国国家语料库BNC的平均词长为4.68[2],可知施译本与英语母语文本相比,用词难度略低。综合来看,杨译本用词较长,文本正式程度较高。

图1 两译本词长对比

2.1.3 名词化

名词化是英语当中一种常用的名词生成方法,同时也可以用来判断文体的正式程度。名词化的比例越高,则能体现出译文文本的正式程度越高,反过来也是如此[3]。本研究主要针对常见的名词后缀构成的名词化现象在译文中出现的频数进行统计分析,最终结果中人工去除了不符合名词化的单词形式,例如city、moment等。

从表2统计数据的结果可看出,两译本均存在名词化的现象并且占有一定比例。但杨译本的名词化词汇占全文篇幅的比例更大,因此,杨译本在正式程度上要高于施译本。

表2 两译本名词化现象统计数据

2.2 句法

2.2.1 平均句长

平均句长是指翻译文本语句中的平均长度。而平均句段长指译文的文本中句段的平均长度,以句号、问号、感叹号、逗号、分号和冒号为划分标准[4]。两者都可以在一定程度上反映语句的复杂程度。借助Word查找功能可得两译本各标点符号使用数量,剔除施译本中的“A.D.”以及“?-”等干扰项,结果如表3。

表3 平均句长

从表3看,施译本平均句长为杨译本平均句长的1.45倍,可知施译本多长句,显化特征更为明显,语句更加复杂。从平均句段长来看,两译本则差别不大,施译本略高于杨译本。总体而言,施译本多用长句,句子所包含的信息量更大;杨译本句长较短,句长较为整齐,对于读者而言更加简洁易读。

2.2.2 连接词

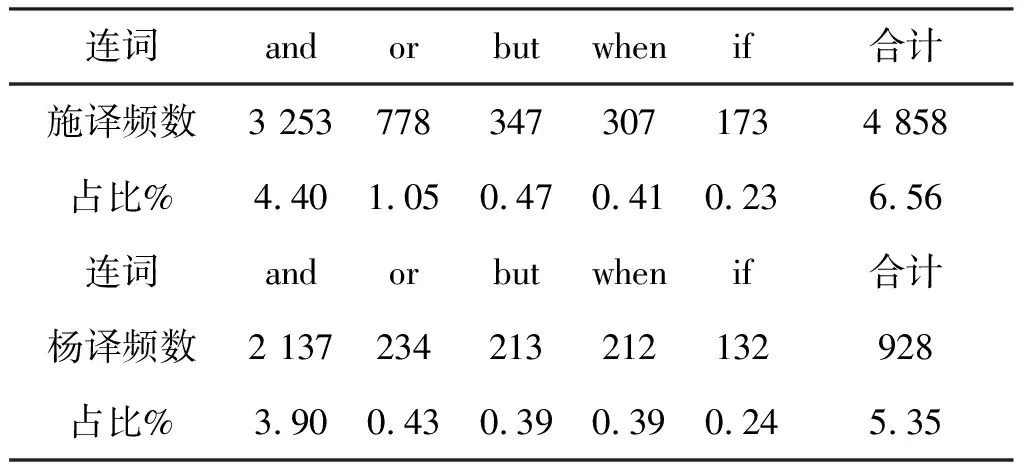

连接词是衔接句子不可或缺的成分。汉语重意合,英语重形合。英语中衔接更多是依靠添加衔接词来实现,而汉语则更多依靠语序和隐含的语义联系来实现[5]。所以汉译英过程中势必增加大量的连接词进行构句以保持文本的连贯性。通过软件TreeTagger词性标注,统计两译本中的前5位高频连词,结果如表4。

表4数据显示,施译本所用连词占比更高,这是由于施译本对一些术语进行了保留英译外加英文对应词的处理模式。其中,施译本中的连接词or占比是杨译本的2.44倍。对“+or”进行检索,得出结果236项。可以看出施译本忠实原文,采用直译加补充的形式,如对出现的人物的字加上名,或是提供对术语的两种翻译。杨译本则直接将人物的字处理为姓名,处理更为简洁。

表4 高频连接词词表

译例1:班固之祀涿山,祈祷之诚敬也;潘岳之祭庾妇,祭奠之恭哀也;举汇而求,昭然可鉴矣。(祝盟)

施译:The sacrificial piece offered to the Meng-shan by Pan Ku is the very model of sincerity and reverence in a prayer;and P′an Yüeh′s elegy on his wife Yü expresses the essence of respect and grief in sacrifice. If these pieces are studied thoroughly, the secret of their success will be clearly seen.

杨译: Ban Gu′s sacrificial prayer to Mount Zhuo is a good example of the first. Pan Yue′s mourning prayer for the wife of Yu Liang is a model of the second. These examples show the salient features of this genre.

从连接词的角度考察,原文中连词高度隐化,所以译本增加连词来增强译文的连贯性。其中,施译本使用3个连词,选用了高频连接词“and”和连词“if”,而施译本则使用简洁短句,未用连接词。所以施译本译文的连贯性更强,语义连接更紧密;杨译本只借助标点符号连缀,句式整齐也更加简洁。

2.2.3 被动语态

被动语态是反映文体正式程度的一个重要指标。文本中的被动使用频率越高,则该文本的正式程度越高[6]。在写作和翻译过程中,被动句和被动语态也常给人以客观和严谨之感。《文心雕龙》运用被动语态来翻译其中的内容可以显现出其内容的客观性、真实性和有说服力的特点。根据两译本的词性赋码文本,使用Antconc进行被动表达的检索,结果如表5。

表5 两译本被动语态统计数据

统计结果显示,杨译本的被动语态使用整体频率无论是从全文形符占比还是从句段占比方面都要高于施译本,这表明杨译本的正式程度更高,这与前文名词化的统计展现结果如出一辙。

译例2:故知正言所以立辩,体要所以成辞;辞成无好异之尤,辩立有断辞之义。(徵圣)

施译:So we know that the way to establish significant distinctions is by using language accurately; and the way to perfect writing is to emphasize the essential. If the writing is thus perfect, there will be no danger of succumbing to the love of the extraordinary; and if significant distinctions are thus established, the beauty of decisive judgments will emerge.

杨译:Hence it is known that proper names are used to distinguish things, the representation of essentials constitutes language, language thus constituted is not flawed by ostentation, and things thus distinguished take on the value of judgments.

杨译本首先用了一个惯用的被动式表达“it is known that”来说明事实,比施译本的“we know”更显现客观性,同时用了两个连续被动“language thus constituted”和“things thus distinguished”形成排比和对照,比施译更加简洁和符合原文的表达方式。

2.3 副文本

副文本这一概念最早是由法国文学理论家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)提出的,指的是在正文本和读者之间起着协调作用的、用于展示作品的一切言语和非言语的材料[7]。副文本可以细分为内副文本和外副文本。内副文本包括文内注释和文外注释。

首先对文内夹注情况进行统计,使用通配符“[*]”在两译本的word文档中进行检索,施译本共得1 011项,杨译本无;使用通配符“(*)”进行检索,施译本得74处,杨译本76处。施译本共使用中括号及圆括号的文内夹注1 085处,杨译本采用圆括号的文内夹注76处。施译本中增添了大量文内夹注,难免会给读者译者现身之感,相比之下杨译本带给读者顺畅自然之感。究其原因,还是施译本对于原文的忠实。

对于文章尾注,统计后数据对比如图2。施译本使用大量文内注的同时,还用了大量的文末尾注,统计得1 174条,杨译本书末尾注数量为291,约为施译本的四分之一。施译本的异化倾向给读者带来了一定的阅读困难,但通过文内注和尾注结合使用,有助于读者理解原文语义。杨译本虽未大量加注,但在译本末增添了附录,主要包含中国历史年代表简表以及人名录等,有助于读者梳理朝代和历史人物。

3 结语

基于语料库对《文心雕龙》两译本进行了对比分析,考察两译本的译者风格差异。从词汇、句法和副文本三个方面总的来看,总结得出:两译本词汇选择不同,施译本采用威妥玛式拼音,杨译本则采用汉语拼音。两译本体量不同,施译本篇幅更长,平均词长更短,但是杨译本用词更为丰富,名词化现象显著,所以文本正式程度更高。从句法方面看,施译本平均句长更长,连词使用更多,杨译本句长较短,使用更多被动结构式,译文更加客观,文体正式程度更高。从副文本方面来看,施译本加入了大量的文内注与尾注,经常“译者现身”,而杨译本注释使用很少,译文“译者隐身”。

借助语料库的手段进行翻译风格对比研究,使得我们可以基于相关翻译事实的数据统计和分析,描写和归纳译者风格[8]。两译本呈现的译者风格虽然有所差异,但是都促进了《文心雕龙》的海外传播,有助于中国文论“走出去”。不过,研究仅仅停留在对数据的浅层分析是远远不够的,还应进一步探讨译者风格的成因及其翻译策略等,以便对译者风格产生更加全面且深刻的认识。