政治神学视域下的日本中世王权

康昊

DOI: 10.16758/j.cnki.1004-9371.2022.03.013

近年来,关于政治神学的研究受到国内外历史学界的一致关注。政治神学作为从西方输入的政治学理论,一般分为3个流派:其一是基督教神哲学传统中的政治观念;其二是施米特(Carl Schmitt,1888—1985)的法学和国家理论;其三是康托洛维茨(Ernst Hartwig Kantorowicz,1895—1963)的国王的双重属性或王权二元属性理论。本文所说的政治神学主要指康氏理论。康氏认为在欧洲中世纪的王权建构中,仿照基督二性确立了君王二体的观念,即国王具有依自然本性是人、依恩典而成为神圣的双重性质,是基督的扮演者。

康托洛维茨进一步认为,欧洲中世纪王权的二体、二性观念存在3个阶段:第一阶段,二体观念体现在宗教与政治范畴内的混合人格,国王尽管是一个人,但与具有二性的基督相似,依自然本性为人,依恩典为神圣;第二阶段,国王的双重人格从礼仪领域转移到法学领域,“呈现耶稣基督形象”的君王逐渐被一位“呈现正义形象”的君主所取代,成为一种新式的“混合人格”;第三阶段是中世纪晚期,国王与贵族、平民共同构成王国的“奥秘之体”。以上,王权的连续性首先由基督提供保障,接着是法律,之后由国家政治体提供。在上述3个阶段的二体论中,基于基督教人神二性观念是最原初的,是后两个阶段的原型。在中世纪的历史进程中,这一源自基督教观念的二体论被改编、投射为世俗领域话语,以概括君主与国家的关系。康氏同时提出,王权被基督、罗马法或国家政治体赋予永续性、永久性,产生了“王冠永远不死”的观念。这种关于国王“混合人格”的学说,以及关于政治体与自然之体的论述,对欧洲中世纪史以外的研究领域也产生了极大影响。

相较于欧洲中世纪,日本中世的王权存在显著的复杂性,这为探讨和分析日本王权的二体性带来了困难。日本中世史上哪一部分权力可以被称作“王权”、如何理解“公家王权”与“武家王权”并立的现象、天皇与上皇的关系、由国际秩序所赋予的“日本国王”称号的有效性、将军与得宗之间的关系等,诸多复杂要素的存在,使得日本中世王权呈现出不同于欧洲中世纪的复杂面相。如何在日欧比较的视野下阶段性地探讨日本王权的性质,成为一个尚未充分解决的难题。

关于日本中世王权的二元性,日本学者在日本史学的既有框架下,分别从“公家王权二元性”和“公武二元王权”两个角度展开探讨。首先,在公家王权二元性即天皇与院权力关系方面,“权门体制论”的提出者黑田俊雄认为:天皇虽缺乏权力行使的能力,但制度上仍是国王,是权门体制的顶点。上岛享则指出,中世王权的权限未被单一人格所吸收,而是保持二元或多元特征。井原今朝男、近藤成一指出了天皇亲政、摄关政治、院政共通的政治形态,这一点基本成为学界共识。近藤成一吸收佐藤进一关于武家权力“统治权支配权”、“主从制支配权”二元性的学说,具体分析了公家王权的二元性及其来源。他认为,院主导的“治天”权限,第一来源是律令制以来天皇、太政官的权限,即“统治权支配权”;第二来源是作为天皇直系亲属的父权;第三是作为封建权力的院权力,即“主从制支配权”,指院行使的领地关系确认、管辖权,这是从院作为本家即最高封主的权限来定性的。近藤还提出,“统治权支配权”中与国家秩序有关的权限归属天皇,“主从制支配权”则由上皇专属。近藤将公家二元王权结构化,对天皇、上皇权限的性质展开了剖析。近藤的理论遭到了市泽哲的批判,认为应总体考察“治天”权限。尽管近藤对佐藤学说的套用未必合理,其对天皇、上皇权限的分类剖析仍不失为一种思考公家王权的良好方式。

第二,关于公武二元王权的问题,佐藤进一曾提出“东国国家论”,将镰仓幕府视为一个独立于公家王权之外的“东国国家”。此后,近藤成一将承久之乱后的中世王权视作公武二元王权。今谷明指出作为室町政权执政者的足利义满试图“篡夺王权”,有建立“室町王权”的企图。近年来,武家王权论更多地在对武家社会内部的考察中开展。譬如谷口雄太认为在武家社会内部,中世后期日本列岛社会存在以足利氏为顶点的观念,他将这种序列、秩序仪式称为“足利的秩序”。换言之,足利氏不被当作日本中世国家的“王”来探讨,而是以武家社会内部的王者的身份被重新讨论。谷口的学说实际上打开了探讨中世王权的新视角,使学界对王权的性质有了新的认识。从武家社会自身的角度来看,足利氏是否为“王”,并不需要其具备“日本中世国家的君主”这一条件。

本文在上述研究基础上,试图以贯通中世的思考,跳出一元、二元王权的解释模式,对公武王权各自进行解构与重构。不再受限于“公家二元王权”或“公武二元王权”的解释模式,转而对构成中世王权的复杂要素——天皇、治天、将军、室町殿、得宗——所体现的“王权”性质分别展开分析,在政治神学的视角之下探讨中世王权的双重性格或复合属性,以更为广阔的视野,将对“多元王权”的探讨转移到“多重性质王权”的分析上来。

首先阐述中世初期(院政期至承久之乱以前)构成中世王权的主体——天皇和上皇之间的关系及其思想基础。概括来说,中世初期王权的思想基础,是基于以伊势神宫(天照大神、大日如来)为顶点的中世神佛观念的王权观。在这样的王权观框架之下,天皇与上皇(“治天”)都是王权的构成者。其中,天皇依自然本性为人,依其血统和本地佛为神圣,是祭司王,具有人神双重性格;上皇(“治天”)是以人的身份施政的统治者,同时也是天皇即祭司王的辅弼者,在人格上仅有单一人格,但在权力属性上具有双重性质。此外,中世初期也存在極少数“治天”的天皇,也就是亲政天皇,本节暂不讨论。

中世天皇与上皇的区别,首先体现在天皇是人神二性而上皇是人性一性这一点上。这一区分充分地体现在了天皇与上皇葬礼的区别上。《荣华物语》中说:“退位之后的上皇的御事(葬礼),就好像仅仅是人(的葬礼)一样。”对此,堀裕对天皇葬礼仪式做了详尽的分析。堀裕认为,天皇之死与上皇之死存在仪式性的区别,即后者是“人之死”,不举行殡葬礼。这一区分出现在11世纪上半叶,标志是天皇葬礼中加入“如在之仪”,在仪式中,在位期间死去的天皇被“隐蔽”下来,在“让位”即死后让位仪式之前不对外公布。换言之,天皇未退位前,他的死亡是不被社会承认的。11世纪上半叶以后的天皇,实际上是“不死的天皇”,天皇只能作为上皇死去。此后,通过“如在之仪”,举行退位仪式,让天皇先退去神性,以作为“人”的上皇之死举行葬礼。

堀裕的研究敏锐地把握了天皇与上皇的本质区别。即11世纪上半叶以后,天皇和上皇的性质出现了明显的分化。可以认为,天皇退位为上皇以后,其自然之体虽然继续存在,但其神圣性的政治之体已经过渡到新天皇身上,且政治之体的交接仅发生于退位、即位仪式之间。天皇的神圣政治之体是“不死”、永恒、永续的,类似康托洛维茨语“垂死的王与新王成为一体”。因此,天皇与上皇存在显著的人神二性与人性一性的区别。退位的上皇“仅仅是人”,身份实际上是国王的辅弼者,在位的天皇则是人神二性的国王。

室町时代公卿一条兼良(1402—1481)在《樵谈治要》中说:“因为天子是百神之主,日本国的神祇都由他一人支配。”可以视作对天皇神圣性的概括。关于天皇的人神二性,黑田俊雄曾有精当的论述,他指出中世的天皇并不被视作神,仍是一个人,但是天皇作为神的后裔,获得神的庇护,是具有特殊人格的存在。天皇虽是人,但神器拥有宗教的尊严性,帝位也因神器的宗教性神圣化。8并非天皇个人被神圣化,而是天皇的政治之体神圣化。并且,正因为天皇具有神圣性,是神祇祭祀的主宰者——祭司王,存在很多禁忌和障碍,所以权力实施的主体更倾向于退位,以“仅仅是人”的上皇的身份行使权力。

中世纪欧洲君主的神圣性观念经过基督人神二性的理论武装后得以具体化,日本中世天皇的神圣性则在佛教的影响下理论化,而不仅限于源自血统和“神器”的神圣性。使天皇神圣性理论化的思想逻辑,就是源自中世显密佛教的本地垂迹思想。本地垂迹思想认为,日本的神明、佛像、圣人都是西天佛、菩萨、明王的垂迹,日本诸神的神圣性由佛教加强。在此思想影响下,11世纪以后天皇的祭司王属性显著的佛教化了。

上岛享、富岛义幸在本地垂迹思想的框架下,讨论了中世天照大神、大日如来、天皇同体说,中世的天皇被视作密教教主大日如来的化身,院政期以后,天皇、大日如来、毗卢遮那佛三者的关系明确化、固定化。天皇在即位时须登上高御座,“结手如大日如来”,在仪式中扮演大日如来的角色。通过本地垂迹原理,天皇的人神二性之间的关系得到了系统地阐释,即天皇作为人的人格,被视作天皇神圣性人格(大日如来)的化身。此外,天皇还被视作佛教世界观中统辖四大洲的理想君主“金轮圣王”。“金轮圣王”在佛教观念中是具有神圣性的存在,相传释迦牟尼幼年曾被预言,若不出家则为转轮王——世俗世界的最高者。

但相对的,上皇并不被视作“金轮圣王”。譬如《秘抄问答》所收愿文:“奉为金轮圣王天长地久,禅定仙院太上天皇……恒受快乐。”《绀表纸小双纸》收录法胜寺修正会次第也称:“金轮圣王天长地久……禅定仙院玉体安稳。”在上述文本中,上皇一般被称作“南瞻部洲大日本国太上法皇”、“禅定仙院太上天皇”,死去的上皇为“禅定圣灵”,与作为“金轮圣王”的天皇区别开来。可见,人神二性的天皇与人性一性的上皇即便在佛教的领域也是截然分开的。天皇一旦退位,就“仅仅是人”,因而失去“金轮圣王”属性,也不为大日如来化身。

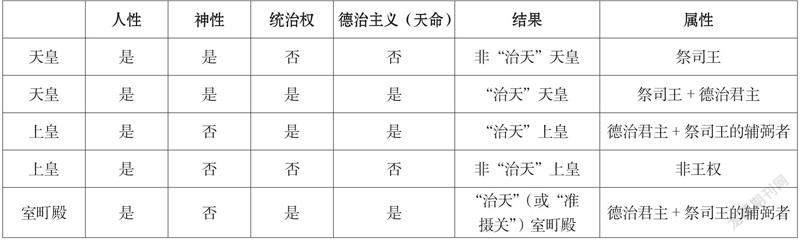

在上述讨论基础上,此处以表格形式对上皇与天皇進行简单比较。参见表1。

通过以上对比可以发现:第1项说明天皇不能在庄园制下成为财产持有的主体,远离世俗上的财产所有权关系,天皇家的财产由院、女院持有;第3项与天皇的神祇祭祀权有关,天皇是神祇祭祀的主体,因而需要保持清净,上皇则不忌惮污秽;第2、5项也与神祇祭祀权有关,这是因为一些神社实施“神佛隔离”,出家会使得天皇的神祇祭祀责任无法履行;第6、7项说明天皇仍是显密佛教认可的国王,而上皇不是。进而可以明确,天皇与上皇的根本分别是基于天皇是掌握神祇祭祀权的祭司王而来,天皇是人神二性的祭司王,人性一性的上皇不能充当祭司王。

但是,上述关于祭司王的讨论,集中在神祇祭祀方面。在佛教祭祀的领域,天皇是否仍具有祭司王的性质?关于这一点,近藤成一认为,神祇祭祀是天皇的固有权限,天皇是神祇祭祀的主体,佛教王权的主体则是法皇。近藤成一的认识是合理的吗?笔者提出异议。的确,诚如平雅行所述,院政期以后,以院为主体的“国王氏寺”被创立出来,国家佛教行事以国王为中心重组,院权力(“治天”)是显密佛教真正的统辖者。然而,“治天”成为佛法的实际统治者,不代表就是佛教王权的主体。上川通夫分析了后白河法皇的表白文,指出后白河法皇的意识反映了唯一无二的“金轮圣王”(后鸟羽天皇)而非法皇本身君临平安京的思想构造。上岛享也认为,院政期由院权力建成的“六胜寺”,实际上是天皇御愿寺,是为天皇身体祈祷的寺院,院政期完成的中世宗教秩序是以天皇为中心建立的。譬如尊胜寺是无院政经历的堀河天皇的御愿寺,每年举行堀河国忌;成胜寺是无院政经历的崇德天皇的御愿寺,每年举行崇德国忌。因而,虽然实际上院权力是寺社及其他各权门的统辖者,但理念上的国王仍是天皇。

这一逻辑与上皇以“治天”身份执掌国政的原理相同,上皇是以人的身份辅弼王权和佛法的统治者,上皇并非佛教王权主体,佛教王权与神祇王权的主体都是天皇。“金轮圣王”称号的普遍使用、大日如来同体观念、即位灌顶的出现,实为天皇祭司王属性的佛教化。

治承、寿永之乱(1180—1185)后的天台僧、《愚管抄》作者慈圆的观念,鲜明地反映了院权力作为天皇辅弼者的身份。慈圆在《本尊释问答》中称:“主上”(天皇)、“执政臣”(摄关)、“太上天皇”、“武将”都是日本的主人,但只有天皇才有“国王之号”。上皇(“治天”)以人性一性的身份,既充当人神二性的天皇的辅弼者,同时又是实际上的统治权行使者。这反映出院权力在权力属性上的双重性格。笔者认为,作为辅弼的院权力也是王权的一部分,是非“国王”的王权。这一王权将在13世纪以后发展出不同于神祇观念构造的独特思想逻辑。

由上可见,天皇是神人二性的双重性格,退位之后成为“人”。天皇忌惮污秽、神佛隔离、不可出家、不可死亡,是永恒连续的神圣性存在。

天皇作为自然之体不一定需要个人权威,但作为政治之体具有永续权威,这一点来自于原始的祭司王权。11世纪末以后,人性一性的上皇即院权力的出现,使得王权发生分离,作为人的上皇,与前代的摄关、后世的室町殿一样,居于辅弼的地位,同时以人的身份行使统治权,成为另一种性质的中世王权。

镰仓时代中期(承久之乱后)王权和王权观如何变化?概括来说,镰仓中后期的王权观,除了基于以伊势神宫(天照大神、大日如来)为顶点的中世神佛观念的王权观外,还出现了基于德治主义的天命、天道观念下的王权观。在双重王权观下,王权的构成者有3种类型:其一是非“治天”的天皇,即不执政的天皇,与前一时期相同,非“治天”的天皇依自然本性为人,依其血统和本地佛为神圣,是祭司王;其二是“治天”的天皇,即亲政天皇,其执政方式与院政无区别,可认为是属于上皇的“作为人的统治者”的属性叠加到了原属于天皇的祭司王身上。“治天”的天皇一方面依自然本性为人,但可作为天命、天道的代言人施政,另一方面则依其血统和本地佛为神圣,是祭司王;其三是“治天”的上皇,以人的身份,作为天命、天道的代言人,是施政的统治者;同时,“治天”的上皇也是天皇(祭司王)的辅弼者,这一性质与之前一致。在这一时期,出现了一种不同于祭司王性质的王权,这就是基于天命、天道观念的“德治君主”。

镰仓时代中期以后,王权观的突出特征是德治主义思想的出现和盛行。14世纪上半叶的花园上皇在《诫太子书》中这样讲述他劝诫储君勤修德行的缘由:“中古以来兵革连绵,皇威遂衰,岂不悲乎。”爆发于1221年的承久之乱带来了王权危机,作为“治天”的后鸟羽上皇在与镰仓幕府的对抗中失败。此外,治承、寿永之乱中入水溺死的安德天皇、承久之乱中后鸟羽与顺德上皇被流放,显示出了中世王权永续性和天皇家的危机,尤其是连不负政治责任的祭司王仲恭天皇也被废位。在这一背景下,各种类型的帝德论开始出现。据川合康、佐藤雄基的研究,承久之乱后出现了依据天命思想和儒教德治主义,批判后鸟羽上皇德行的帝德论。此后以两统迭立为契机,德治主义观念进一步高涨。14世纪的《梅松论》在回顾承久之乱时就曾说:“为天下静谧,应顺应天道,实施征伐。”被征伐的对象是违背了“君主御政道”的后鸟羽上皇,而顺应天道者则是镰仓幕府。同理,《梅松论》叙述百年后镰仓幕府的灭亡时,也将原因归结于“违背天命”。

天命观是中国先秦以来的政治哲学,认为政权受命于天,天是政治的最高主宰。有德之人才能获得天命,君主必须秉承天意,依上天的道德原则行事,对天负责。6在德治主义的天命、天道观下,帝王成为可以放伐、打倒的存在,也成为可以非议、批判的对象。譬如《太平记》叙述镰仓幕府在处置后醍醐天皇时就曾提出:“异朝有文王、武王,本朝有义时、泰时,以臣下之身讨伐无道之君、流放不善之主。”这是中世初期的王权观所不具备的。此前,虽也存在依据天人相关说的德治观念,但尚未将帝王视作可打倒、讨伐的对象。不过,须注意的是,该时期帝德论的批判对象主要是作为“治天”的后鸟羽上皇——承久之乱的始作俑者。不行使统治权的仲恭天皇本身很难成为帝德论的批判对象。此外,被批判的并非帝位,即批判的對象是作为自然之体的天皇个人,而非是天皇的政治之体。

镰仓时代后期,随着气候变动所带来的日本列岛经济社会秩序的激烈变化,庄园制走向动摇,中世以来的“职体系”出现危机。该时期对“治天”实施善政、德政的需求日益高涨。“德政”一词遂在镰仓后期成为高频词。所谓德政,是显示统治者德行的行为,指在灾害时或统治者换代时以救济贫困者为目的发布债务免除或者整顿诉讼制度的法令。市泽哲指出,镰仓后期也是公家社会内部关系大变动的时期,公家社会动乱中,“治天”被推入中心。但该时期内,天皇家分裂为持明院统、大觉寺统两支,皇位继承极不安定,“治天”的施政失去绝对效力。与此同时,通过元日战争下的异国警固番役体制而迅速发展为全国性军事组织,权限大为扩大的镰仓幕府也积极推动德政改革。幕府与“治天”共同推进儒学振兴和“德政”,“治天”受幕府推戴。其中最具代表性的就是镰仓幕府执政者安达泰盛、公家政权龟山上皇共同推进的弘安德政(1284)。这是元日战争后一次重要的政治改革,是公武双方共同追求“理非之渊奥”、“成败之道理”,以挽救社会危机和抚民为目的推动的公武配合型德政改革,“治天”与得宗均成为德治的代言人。

佐藤雄基认为,该时期武家史书《吾妻镜》的出现,以及武家独特的政道观、式目观的形成,标志着武家相对于天皇的独立。佐藤的认识在一定程度上是值得肯定的。武家政道观的出现,使武家也成为了德治主体;但另一方面,同时推进德政改革的“治天”也是德治主体。并且,由得宗推戴“治天”实施德治的模式并未改变,列岛社会整体统治权的行使主体仍是“治天”,所以笔者并不将得宗视作王权。总而言之,德治主义是与实际执政者有关的,是对施政者的要求,提出施政者须顺应天命、天道,行仁政、善政。因此,德治施行者的正统性,来自于天人相关观念下的帝王德行。如果帝王不能行德政,则失去天命、天道赋予的正当性,成为被讨伐的对象。这种中国式王权观的影响,使日本产生了一种与祭司王不同的王权观念。笔者将这种依据德治主义的天命、天道观念执政的君主称作“德治君主”。德治主义是对德治君主的要求,而不是对祭司王的要求,二者的属性发生了分离。而且,德治君主并不一定需要由人神二性君主担任,可以是以人的身份,在与“天”的关联下执政的君主。

德治君主和德治主义之所以会在镰仓后期盛行,除了与承久之乱、两统迭立等政治现实有关之外,与当时禅宗对宋朝儒学的引入也有关系。禅宗是12世纪末开始由南宋传入日本的新宗派,在镰仓后期以后对公武社会产生了较大影响,并使得日本14世纪以后的宗教体制转变为代表江南禅宗文化圈的五山禅林与既有的显密体制并立的局面。相较于中世神佛体系的主要承担者——显密僧,禅僧的特点主要体现在3个方面:第一,禅僧缺乏显密佛教式的体系化政治思想,譬如王法佛法相依、君权佛授说、两界曼荼罗国土观等;第二,受到宋代以来“三教合一”思想影响,禅宗受儒学影响较大,与宋儒的关系比较密切;第三,禅宗传入日本初期为非体制派,首先接触摄关家、得宗家等,而后接触上皇。因此可以看到,禅僧的颂圣与显密佛教僧侣存在显著区别。建武政权时期,入元禅僧中岩圆月对后醍醐天皇的颂圣,使用了大量的儒学词汇,按照中国皇帝的标准即儒家德治主义来描述后醍醐天皇,而同期的显密佛教颂圣则使用密教观念。

随着禅宗与公武统治者的接触,宋儒的观念也影响到得宗家及公家王权。深谷克己指出,该时期武家政权皈依禅宗,禅僧是儒学的理解者,承认儒学对政治社会秩序的有效性。禅林朱子学既影响武家,又影响天皇、公家、博士家,影响建武新政。譬如亲近禅宗的花园上皇就曾多次举行儒书谈义,在其日记中引用《孟子》《资治通鉴》等,并将镰仓后期视作“儒道已废来久”后的“中兴”时期。后醍醐天皇则学习《中庸》,尚“宋朝之义”,“风体以理学为先”。在上述社会和思想背景下,德治君主作为区别于祭司王的不同性质的王权,在镰仓后期确立下来。《太平记》在开篇以后醍醐天皇为例描述了德治君主的典型形象:“正三纲五常之仪,顺周公孔子之道……诚受天(命)之圣主,奉地之明君。”可以说,德治君主所体现的,是“顺乎天而应乎人”、“得命于天”的儒家理想君主形象。

德治君主的出现使得人神二性君主(祭司王)相对化,但相对化不等于替代和否定,二者可以同时存在,甚至叠加在一个人身上,譬如亲政天皇。德治君主的出现,类似欧洲中世纪后期出现的作为“罗马法代言人”的“呈现正义形象”的国王,1近似于一种区别于“诸神佛的祭司”的“天命的祭司”。

另一方面,德治君主的出现也存在危险性。担任德治君主的关键是是否顺应天道,或是否具备君主的德行。因此,德治君主并不需要由神佛赋予神圣性。正如镰仓幕府可以被视作天道的顺应者,而后鸟羽上皇被视作放伐对象一样,仅具有“人”的身份,推进德政改革的上皇和得宗,理论上都具备成为德治君主的机会,祭司王的地位于是相对地下降了。得宗、治天、摄关、足利氏都有资格担任德治君主。但是,笔者并不认为得宗和摄关能在实际上成为德治君主。

镰仓时代后期的两统迭立使得“治天”绝对性消失,其发动的“德政”被轻易否定,譬如龟山上皇德政的失败,就显示了该时期德治君主的脆弱性。市泽哲认为,向“治天”权力集中的倾向,因天皇家的分裂遭遇决定性的打击,唯一的解决办法是两统的统一。当然,“治天”在自身的危机之下,除了发动德政、实施改革,寻求德治君主形象的构建之外,也试图在其他方面增强自身权威,譬如以后宇多上皇为代表的密教受法热潮,这是在“异国降伏祈祷”的影响下,“治天”对显密佛教理论武装的重新寻求。但这种密教热潮是个人性的,并不代表“治天”这一角色被赋予了密教属性,也没有取代天皇的祭司王性质。最终,密教受法热潮在14世纪密教的狂热学习者后醍醐天皇败走吉野、日本列岛陷入南北朝对立背景下而终结。日本王权的最终出路是诞生新的德治君主,这就是室町殿。

室町时代王权和王权观呈现出多重性格。概括来说,室町时代的王权观念基本上与镰仓时代中后期类似,是基于以伊势神宫(天照大神、大日如来)为顶点的神佛体系的王权观,与德治主义天命、天道观念王权观的复合。由于南北朝期间公家王权的弱化和室町殿权力的强化,该时期构成王权的主体有4种形态:其一是非“治天”的天皇,具人神二性,是祭司王,但祭司王神性的重要性下降;其二是“治天”的天皇,依其自然本性为人,也可作为天命、天道的代言人施政,但该时期作为施政主体的性质弱化,“治天”的天皇仍为祭司王;第三种是“治天”的上皇,以人的身份,作为天命、天道的代言人,是施政的统治者,同时是天皇(祭司王)的辅弼者;第四种是“治天”或“准摄关”地位的室町殿,室町殿同样以人的身份,作为天命、天道的代言人施政,同时是天皇(祭司王)的辅弼者。

由于观应扰乱(1349—1351)后,公家王权的主体性弱化,依附于室町幕府,尽管公家政权仍维持中世以来的运转模式,但室町殿才是公武统一政权的实际统辖者,事实上取代了中世以来“治天”的位置。上述4种形态中,第二、三种弱化了。该时期最为主流的,是非“治天”的天皇(祭司王)与“治天”或“准摄关”的室町殿(德治君主)的组合。一般认为,足利义满时期的地位为“治天”,足利义持等大多数室町殿为“准摄关”地位。

今谷明在《室町的王权》一书中提出了足利义满篡夺王权的说法,但这一说法受到大多数学者的质疑。笔者在此虽将室町殿视作一种王权,但并不认为王权等同于天皇或天皇家,室町殿就任的王权并不是只有天皇才能就任的祭司王,而是镰仓时代中期以来出现的新性质王权——德治君主。因此,室町殿一面是德治君主,一面是天皇的辅弼者,二者并不矛盾,室町殿因而具有双重性格。川合康指出,足利氏在创立室町幕府后,一方面通过多重手段建构足利氏血統的贵种性;另一方面,室町幕府树立一整套追讨朝敌仪礼,包括治罚纶旨、锦之御旗、御小袖着用等,其用意在于显示足利军是拥立北朝的天皇军队。室町殿的这两类政治工作突出地体现出了他的双重性质,前者代表室町殿在武家内部血统的优越性,后者代表其辅弼天皇家,权威来自天皇的特性。

关于后者,室町殿的地位可以称作“天皇家的执事”。关东镰仓府编纂的《殿中以下年中行事》记载:“京都镰仓两殿,为天子代官。”可见在15世纪中叶武家的认识中,京都的室町殿与关东的镰仓公方是“天子代官”,即代天子掌握国政者。石原比伊吕指出,在中世公家政权里,“治天”和摄政、关白的政权构成要素基本一致,二者都有支持天皇的社会使命,在性质上具有同一性。相当于“治天”的足利义满和“准摄关”的足利义持,在基本属性上都是辅弼天皇的存在——王家的执事。石原还认为,足利家创立了独占北朝天皇家权威的体制,这是在幕府政治斗争中树立超越化权威,与守护大名差别化、树立将军权威的政治手段,使得室町殿成为武家中唯一与天皇连接的存在。之所以会出现这样的情况,是因为室町幕府是拥立北朝而建立的,其合法性和权威来源是天皇。因而,历代室町殿恪守天皇辅弼者这一层身份。成为“治天”的足利义满并不是天皇,仍是天皇的辅弼者。

但另一方面,代替了“治天”或“准摄关”位置的室町殿,也是一种新的德治君主。一条兼良《樵谈治要》指出,室町殿是“天下主领的大将军”,“天下主领之人,应当身无不足,施行政道……昼夜听万民呼声,决断是非,实现其夙愿,如地藏观音之慈悲、唐尧虞舜之仁德,不可有别的途径”。换言之,一条兼良规劝足利义尚应当行仁德政道、尊崇佛法,听百姓呼声。这样的要求是典型的儒家德治主义式的,但也包括对尊崇佛教的要求。一条兼良对“天下主领”的室町殿的要求,就是成为一名德治君主。不仅如此,室町殿自身也对德治主义有相当的认识。榎原雅治指出,长福寺文书提到“仁政明镜御代”,将足利义持的执政开始与德政联系起来。应永年间的诉状,反映了足利义持执政开始时期社会层面对“仁政”、“善政”、“有道”的期待。足利义持自身也充分意识到了“惟仁惟政”、“致君于尧舜之上”,对仁政有强烈的认识,具有成为一名德治君主的自觉性。

除此之外,室町殿实际上在其他领域有着更多不同的形象。正如谷口雄太所指出,室町殿在武家社会内部是“武家之王”。14世纪末足利义满时期后武家内部形成了足利氏绝对观念,将足利一门在思想上和社会上视作上位。这种认识在武家社会外也有相当的影响力。此外,在东亚国际秩序之中,室町殿也是由明朝册封的“日本国王”。虽然桥本雄等人指出“日本国王”称号未在日本国内秩序中使用,但深受宋元文化影响的五山禅林却一定程度上接受了这一封号。譬如,禅僧岐阳方秀称“武州大守赖之,尝在国王受位之初,秉钧轴者十三年”,此处的国王实际上是指足利义满而非天皇,武州太守就是在足利义满即将军位之初,作为管领执政的细川赖之。不过,五山禅林整体上视室町殿为天皇辅弼者的认识并未改变。此外,足利义教的亲信真言僧满济也称,“既执政御事,霸王勿论”,实际上认可了室町殿对“王”号的使用。

以上两种“王”的身份实际上增强了室町殿作为“王”的合理性和正当性。此外,足利义满出家后以“治天”的身份执掌国政,死后一度被追谥“法皇”,后世禅僧在为足利义满百年忌说法时,公开指出:“法皇乃吾朝帝王之称也,(足利义满)荣之又荣也。”这反映出五山禅林承认足利义满的法皇地位。如上节所述,“治天”是第一个获得德治君主身份的权力主体,足利义满同样以“治天”身份行事,更增强了其作为德治君主的正当性。

可以说,室町殿作为“德治君主”的地位实际上已经稳定下来。基于天道、天命的德治主义成为社会共识,这体现在室町时代屡次的德政令,以及自下而上的德政诉求上。成为“天下主领”的室町殿像“治天”的院权力一样,不需要扮演神圣的祭司王角色,而以人的身份顺应天命,扮演德治君主的角色。同时,中世以来以伊势神宫为顶点的神佛观念仍存续,天皇作为祭司王仍然是王权中最重要的一种。因此,室町时代实际上至少存在两种“国王”:其一,是基于中世以来神佛观念的祭司王(非“治天”的天皇),神佛的后裔和化身;其二,是基于德治主义天命、天道观念的德治君主,是天道的代言人,德治君主在前一项的结构中充当祭司王的辅弼。因此,室町殿作为王权的一种,也具有双重性格。

四、余论

由上可见,日本中世至少存在两种典型性质的国王:一种是祭司王,另一种是德治君主,二者分别以神佛观念和天命、天道思想下的德治主义观念为思想基础。镰仓中期后的公家和武家王权都可以理解为两种性质王权的叠加。因此,不应将王权简单划分为公武二元王权,而应该分别探讨每一王权主体的多重属性。

另外,每一个构成王权组成部分的权力主体,譬如天皇、上皇、室町殿,都在这两种性质的作用下具备双重或多元性格。祭司王的担任者是人神二性的;德治君主只有人性,但可同时充当祭司王的辅弼,从这个角度来讲是二元的。具体来说,基于以伊势神宫为顶点的中世神佛观念,天皇是自始至终的祭司王;基于儒教式的德治主义观念或天命、天道观念,镰仓中后期“治天”担任德治君主,室町时代室町殿担任德治君主。两种王权观源流的同时存在,使统治者具备了双重性格。

此处以表格形式简单概括德治君主观念出现以后的王权形态。见表2。

那么,这样的双重性格或多元属性在进入近世以后有怎样的体现呢?首先,天道思想在近世以后发挥了更大的影响力。深谷克己指出,近世的天道思想不同于一神教的天的信仰,天道思想与其他神佛信仰是混杂的,天道思想强调天命、天谴,在政治领域,近世大名认为将军由“天”赋予人民,是顺应天道的施政主体。神田千里也指出,战国时代的大名试图朝着适应“天道”的方向施政,譬如北条氏康提出遵照天道、实施德政,追求合乎道理的政治。由此可见,天道思想在近世王权观之中已经具有极其核心的地位,将军或大御所是顺應天道的“天下人”,实施善政的德治君主。但另一方面,神国意识的存在也昭示着以伊势神宫为顶点的神佛体系和崇神敬佛观念的存续,这就需要承认天皇是祭司王。

近世以后,儒学在政治领域的作用不断提升。德川家康学习中华王朝、日本王朝的帝王学,是以帝王的身份学习帝王之道。将军的意志是“上意”,中央政权是“公仪”,是实际上的天下之主。近世的习儒统治者是中世以来德治君主发展的结果,是更为理论化、体系化的德治君主。

另一方面,战国时代以后天皇、公家显著衰退,武家实际上成为了公家的支配者。特别是“不死的天皇”——在葬礼、退位和即位仪式中体现的天皇政治之体的永续性本身无以为继,其原因是即位仪式、换代仪礼无法照常举行。近世以后的《禁中并公家诸法度》、“紫衣事件”、“尊号一件”等,更显示了天皇地位的衰微。

并且,天皇作为祭司王的身份也遭遇了危机。中世天皇成为祭司王的前提是以伊势神宫为顶点的全国神佛体系,天皇是“百神之主”。但近世以后,不同于旧有神祇体系的新神——德川家康的神号“东照大权现”——被创造出来,幕府建立了一套遍布全国的东照宫祭祀体系。野村玄认为,即便德川家光时期将“东照大权现”编入日本旧有的神体系中,但仍从日本诸多的神当中,将“东照大权现”和伊势神宫凸显出来,使得全国大名集结在作为国家军神的“东照大权现”之下。曾根原理通过对德川家康神号的缔造者南光坊天海所作《东照社缘起》的解读,指出“东照大权现”观念虽不否定天皇优越性,但实际上形成了对天皇的制约,是对天皇权威的克服。正保三年(1646)后,天皇甚至在幕府的要求下开始向日光东照宫派遣奉币使,定期向东照宫奉献币帛,使“日光例币使”成为朝廷最重要的祭祀活动之一。东照宫在江户幕府治下的神佛体系中具有突出的地位,对以伊势为中心的神佛体系构成了不小的挑战,这势必威胁天皇作为祭司王的地位。关于东照宫的问题,还须进一步研究和讨论。

[收稿日期:2022年3月17日]

(责任编辑:孙志鹏)