《山南水北》与《瓦尔登湖》对读

唐紫荆

阅读《山南水北》和《瓦尔登湖》,即使不十分仔细,也可以轻易看出两者的关联——相似的表格列举,对生态环境的热爱,以及景色描写背后蕴藏的精神力量。《山南水北》一度被人称作中国的《瓦尔登湖》。

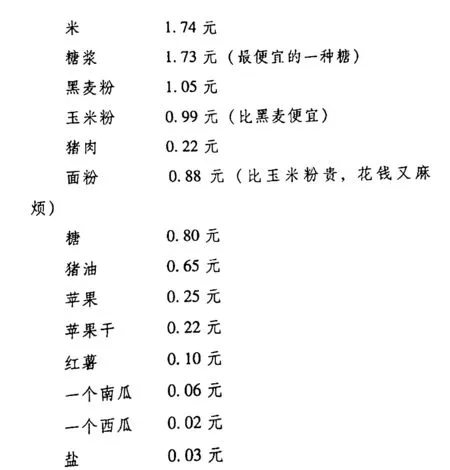

梭罗在《经济篇四》里将自己具体的开销项目事无巨细地列举出来(图一),这是他在追求精神生活时所过的简朴生活。当人们把视线转向2006 年出版的《山南水北》时,也会看见韩少功幽默地在《红头文件》里以表格的形式记录了2004 年度春夏两季农产品的收成总表(图二)。这样的相似,无一不在向我们诉说二

(图一)

一、文本上的联系

(一)内容

1.对自然的喜爱

(1)对自然景色的着迷

两人的书中都有大量的对自然景色的描写,梭罗凭借自己在湖畔的两年生活,对湖的观察和描写可谓是细致入微,由远及近,由上至下。“而瓦尔登湖更为出奇,甚至站在同一点上,湖上也忽蓝忽绿。置身在蓝天下,它分担了这两者的色素。从山顶看去,它呈现蓝天的色彩;走近湖边……水泛着黄澄澄的水波,再远一点……最后水波荡漾呈现一色的黛绿。”[1]更不用说他在土地上劳作所见的花草树木,无一不让人心旷神怡。《山南水北》也不例外,它以《扑进画框》为开篇,“我一眼就看上了这片湖水”,面对友人的不解,带着对现代化进程的迷茫与思考,韩少功毅然选择了寻找,“我不相信,于是扑通一声扑进画框里来了”。在《窗前一轴山水》中描写窗外的真实图景:“推开这扇窗子,一方清润的山水扑面而来……清墨是最远的山,淡墨是次远的山,重墨是较近的山,浓墨和焦墨则是更近的山。它们构成了层次重叠和妖娆曲线,在即将下雨的这一刻,晕化在阴冷烟波里。”[2]同样是由远及近,墨色的山与烟雾似的雨构成了中国写意的山水画景色。仅仅是居住还远远不够,只有融入,静心聆听,才能听到大自然的美妙。两人都有关于声音与倾听的篇章。梭罗在《声音》中描绘了湖畔的许多种声音。火车经过铁轨时发出的沉重震动声和巨大喷气声;一辆货车咔嗒作响地经过他身边,而最甜蜜的是自然里的声音,“到了傍晚,森林远方的地平线上,有几声醇厚的牛鸣声传来,听起来是如此甜蜜、旋律优美”。夜鹰有时也要吟唱半个小时的晚祷曲,其他鸟雀平静之后,猫头鹰又会接上腔。在这万事万物谱成的曲子中,“我喜欢听它们的悲悼、阴惨的鸣叫,回荡在树林中的颤声歌唱……它们的歌唱令我耳目一新,包容一切而又变幻莫测的大自然正是我们的共同家园”。[3]同样,在《山南水北》中也有对自然之音的倾听与描写。《耳醒之地》中详细地写出了自然之音的力量。“很多虫声和草声也都从寂静中升浮出来。一双从城市喧嚣中抽出来的耳朵,是一双苏醒的耳朵、再生的耳朵、失而复得的耳朵。突然发现了耳穴里的巨大空洞与辽阔,还有各种天籁之声的纤细、脆弱、精微以及丰富。”[4]这是与城市喧嚣完全不同的声音,唯有在自然中用心倾听,才能听见声音在广阔自然中的回荡。

(2)万物有灵

隐居在山中或是乡间,除去映入眼帘的自然风光,还有随处可见的散漫的兽类以及现代都市难得一见的人兽和谐相处。“我还在造房子的时候,就有一只这样的老鼠在我的屋子下面做窝……一到午饭时分,它就到我的脚边来吃面包屑。”[5]人鼠共存,似乎是现在的我们难以想象与接受的一件事情。但是在梭罗的笔下,显得那么和谐与自然,充满了趣味。还有美鸫、鹧鸪的悠闲与红松鼠的灵活。在这里,人们的脚步慢了下来,甚至有闲情逸致去观看蚂蚁打架,并且为此感到兴致勃勃:“我惊奇地发现,木屑上布满这样的格斗者。看来这不只是一次决斗,而是一场战争,一场两个蚂蚁民族之间的战争。”[6]在短短的十几个篇章里,梭罗直接以《禽兽为邻》为题占据一个章节。《山南水北》中也有许多直接以动物命名的篇章,如《小红点的故事》《晴晨听鸟》《诗猫》《忆飞飞》等等,可见动物在他们生活中的重要占比。或许是因为自然环境的滋润,它们比城市中的动物拥有更广阔的天地,在自然的温润与灵秀中长大,颇具灵性,惹人喜爱。更难得的是,二人始终以一种平等的视角看待这些动物,并且接纳它们,打破了主仆似的从属关系,并衷心地为这些动物所表现出来的灵气赞叹、感慨。

2.对自然的深度思索

《瓦尔登湖》里,梭罗讲述的是自己在瓦尔登湖畔隐居两年多的生活。包括房子是如何建成的,食物是如何靠自己的耕作收获的,事无巨细,皆娓娓道来。但更重要的,是他在隐居中对人与自然关系的深度思考。《山南水北》开篇就写到韩少功是如何“扑通”一声进入画框,进而开始了在乡间的生活。相似的生活环境,让两人对许多事情的认识有共同之处。抛开现代文明进入隐居状态,劳动被提升到了首位,这是生活下去的前提。梭罗认为劳动“将我和土地联结在一起,这一来使我获得了像安泰所拥有的力量”,劳作是他的生活,也是他的工作。劳作使他获得更深层次的力量。韩少功对劳作也有着清晰的认知:“坦白地说:我怀念劳动……一个脱离了体力劳动的人,会不会有一种连根拔起没着没落的心慌?”[7]他们都将劳动看作是沟通人与土地的桥梁,是脚踏实地之后获得的安心力量。在物欲旺盛的今天,人们需求物质又物化需要,总是以明确的价格去标明事物的价值。“但是,大自然在更荒凉的、未经人们改进的土地上所生产出来的庄稼,又有谁能测算出它们的价值呢?”[8]“我听出了他的言外之意:他的身价应比一个臭劳工昂贵上百倍乃至千万倍。可在一斤粮食里,如何计算他说的知识?在一尺棉布里,如何计算他说的知识?”[9]可以看出两人对现代社会物质需求所带来的价值观变换的思考。土地蕴含的价值难以估量却又总是被人忽视,这也是两人对工业文明下人们与土地联结淡漠的一种反思。

除了现代化进程下对自然的担忧之外,两人还将对这种生活经历的思索深入到了人类中心主义立场对于自然其他生命的忽略和伤害,在对生命价值的思考中激发出万物平等的生态观念。[10]钓鱼,然后逐渐放弃钓鱼,梭罗在反复垂钓的过程中逐渐感到了生命的重量,“这些年来,我多次发现,我每次钓鱼后,总感觉我的自尊心又低落一层”。人们为了生存或许需要以其他的动物作为食物;但是梭罗在自然的浸染中,还是对这一行为产生了反感,向素食主义发展。“说人是一种肉食动物,岂不是一种谴责吗?确实,人在很大程度上可以,并且也的确可以捕食其他兽为生,可这是一种悲哀的方式——每一个跑去诱捕兔子或屠杀羊羔的人都不会不知道。”[11]这是梭罗在《更高的法则》中表达出来的对于猎杀动物的态度。在《感激》中韩少功认真地表达了自己对其他生命的感激与愧疚。他同样也在反思,人类究竟应将自己置于何种地位,是否可以在自己的生存过程中伤害其他生命。“我还会想起很多我伤害过的生命,包括一只老鼠、一条蛀虫、一只蚊子。它们就没有活下去的权利吗?如果人类有权吞噬其他动物和植物,为什么它们就命中注定地没有?……为了自己的生存,为了自己的一种富足、舒适、安全的生存,我与我的同类一直就像冷血暴君,用毒药或者利器消灭它们,并且用谎言使自己心安理得。”[12]人类为了生存、获取营养,对其他的生命造成的伤害是我们无法辩解的。唯有最后的死亡,可以让人类停止对其他生命的伤害,并幻化成其他的形式回报自然,滋养其他生命。这是二人对生命的重量与厚度的领悟与思考,也是二人对于维持生态平衡的一种呼吁。

二、隐居中的精神力量

不难看出,两者的隐居不是对世俗的逃避。他们在自然、乡间的居住过程中,融入了对自然发展的思考,在思索自然与现代的关系中加入了自我的心得体会,上升为一种精神力量。梭罗在瓦尔登湖畔隐居二十六个月,身体力行,向世人证明了脱离现代过多物质追求回归自然的可能,证明了人不仅可以过一种自食其力的、需求简单的简朴生活,也可以在与自然的相处中得到心灵的洗涤和慰藉。梭罗在湖边的生活赋予《瓦尔登湖》一种超越时代限制的永恒光辉,代表着一种追求人与自然和谐相处的原生态生活方式,也在工业时代向我们指明了一个寄托精神和召回健康心灵的渠道。[13]《经济篇》就是梭罗对物质需求提出的思考——我们对物质的需求是否真的像我们想象中的那么多?是否又真的是一定或者必须的?“说到所谓的‘生活必需品’,照我看来,是指所有人花费了精力才获取的物品,它们从一开始就非常重要,或在长期的使用中变得对人类的生活异常重要,以至于几乎没人会尝试不用它们来过日子。即使有,也是极个别的。”[14]如果我们能做到对物质的获取不是盲目和过度的,而是刚刚好可以维持生活,对物质的渴望也许就会转向精神上的探索。这是梭罗在《瓦尔登湖》中一直倡导的——有限索取,有限消费,不应为了过度的物质追求反而禁锢了自己。“我也在心中惦记着另外一种人,他们似乎外表阔绰,但其实是所有社会阶层中穷得最叮当响的,他们积攒了一些闲钱,却不知如何去用它,也不知如何去淡漠它。因此,反倒给自己打造出了一副金银做的脚镣。”[15]人一旦被物质抓住,就会被埋在各种各样的追求里面,犹如戴着银脚链跳舞,华贵却无法获得自由。

“我一直不愿被城市的高楼所挤压,不愿被城市的噪声所灼烧,不愿被城市的电梯和沙发一次次拘押。……侏罗纪也出现了,水泥的巨蜥和水泥的恐龙已经以立交桥的名义,张牙舞爪扑向了我的窗口。”[16]这是韩少功在《山南水北》的首篇就直接提到的他来八溪峒的原因。与梭罗相似的果敢气质,让他决心以一种“半隐居”的状态游走在乡间与城市,一年各一半的时间分别待在城市与乡村。对于城市高速发展带来的物欲膨胀,以及给乡村生活带来的影响,他耳闻目睹,有着自己独特的体会与思考。《雷击》由城市和乡村避雷方式的不同而发出感慨:城市是否就是因为雄厚的物质,最后让人失去了对自然的敬畏?“这就是说,一旦人们能用物质手段来保护自己,精神也许会变得累赘多余?”我们与土地日渐疏远,对舒适生活日渐亲近,于是我们就很难理解那些发自肺腑热爱土地的人的想法。“在这个时代,人们可以理解财迷、酒迷、舞迷、棋迷、钓牌迷,就是很难理解一个农迷。人们看见健身的大汗淋漓,会说那是酷;看见探险者九死一生,会说那是爽;但看见一个人高高兴兴地务农,肯定一口咬定那是蠢。”[17]这是城市对于农村的无知与偏见,也是农村在现代城市发展上映射出的悲哀。

隐居作为两人回归自然和反抗物欲的一种方式,给予他们巨大的精神力量,具有精神指导作用。在这里,乡野被他们视为工业文明下少有的净土。在与土地亲密接触的隐居中,两人与自然和谐相处,物质需求减少,身上散发着理想主义的光芒。

三、韩少功的本土化生态散文创作

(一)人性温情与知识困境

与梭罗明显不同的一点在于,韩少功其实是处于一种“半隐居”状态,他并未像梭罗一样完全浸入式地生活在自然中。梭罗的生活是自由而孤寂的。“很多时候,我没有感触,寂寞有益于身心健康。和其他人在一起,就连和最要好的朋友在一起,也会很快就让人感到厌烦,浪费精力。我热爱孤独。”[18]《瓦尔登湖》里几乎全是梭罗的思考或者是对自然的描写。而韩少功不同,“就我个人的看法,《瓦尔登湖》所反映的心态比较孤寂,而我这本书是开放的,向社会和文化的纵深领域开放”。[19]中国是人情社会,和梭罗相比,韩少功的这次隐居带有更多的烟火气和人情味。《山南水北》中有大篇幅的描写乡间人物的篇章。《塌鼻子》《老地主》《农痴》等都活灵活现地表现出了不同的人物性格。乡村人看似粗野实则热心真诚,让人感受到人性的温暖。和都市里平均化的笑容不同,乡间的笑容是一种野生的肆意妄为、一种原生的桀骜不驯,能让人由衷地心生欢喜。这些是乡村生活本能的淳朴与善良。但是,阳光照射下来的时候,阴影也随之而生。韩少功也清醒地看到了乡村生活精神生态的另一面。提到中国农村,无法回避的是几千年流传下来的“迷信”以及关于“神鬼”的故事与传说。“什么非典,不就是人瘟?”之后又无视科学办法,听一个突然开口的哑婆子的话,各家烧香三株,燃炮三通。这在我们听来简直是无稽之谈,却被他们奉为治病良方。处在农村的人们接受现代讯息的冲击却又无法真正理解与接纳,往往还是凭借自己的既有经验和感觉生活,不经意间就会流露出缺乏知识的愚昧和狭隘的心态。《意见领袖》里,绪非爹满嘴跑火车,甚至认为原子弹可以用火柴点燃。这是信息的滞后所导致的似懂非懂,也可以看出农村在文化水平和精神建设上依然落后于时代的发展。对此,韩少功既抱有对纯真乡情的欣赏,又真实地书写了对乡村愚昧的担忧。

(二)寻根文学的影响

众所周知,韩少功是寻根文学的代表作家之一。尽管《山南水北》是生态散文,但恰好是这乡间的生活,给了韩少功更深的体会。真正回到乡间,他以文学之外的方式回应了普遍主义式的现代故事的叙述方式,也许这才是“寻根”文学对现代故事的真正反拨。它试图寻找出一种“更健康”的现代文明生活方式。[20]“这个时代变化太快,无法减速和刹车的经济狂潮正铲除一切旧物,包括旧的礼仪、旧的风气、旧的衣着、旧的饮食以及旧的表情。从某种意义上来说,这使我们欲望太多而情感太少,向往太多而记忆太少,一个个都成了失去母亲的文化孤儿。”[21]现代城市和工业文明的高速发展势必会对乡村产生冲击和影响,当乡村里的人慢慢减少,当一个又一个的乡村荒芜,我们似乎已经忘记了我们最深处、最根源的文化来自哪里。我们慢慢与土地失去联系,在日新月异的技术发展下,逐渐忘记了中国原本就是一个农业大国,正是土地与耕作才养育了我们。温饱之后才有文化的诞生与传承。如今,乡村和城市之间似乎隔着厚厚的屏障,充满着未知和猜想。“这种生长着想象的源点,隐匿在中国人不曾感受的捷克,正常人不曾体会的巫师,都市人不曾见识的乡间山水那里。如此而已。”这是时代发展所造成的鸿沟,于是韩少功选择了逃离,但他要逃离和拒绝的并不是现代化的生活,他拒绝的是钢筋混凝土所造成的人与人之间的冷漠疏离,逃离的是人们对物质的过度膨胀追求。韩少功试图以乡村的角度来理解、反观中国现代文明,但人性的善与恶使得现实的状况复杂多变,韩少功看到了乡村的进步和它的局限。“不断的物质进步与不断的精神回退是两个并行不悖的过程,可靠的进步必须也同时是回退的。这种回退,需要我们经常减除物质欲望,减除对知识、技术的依赖和迷信,需要我们一次次回归到原始的赤子状态,直接面对一座高山或一片树林,来理解生命的意义。”[22]《山南水北》整体上是以文明来指代原初意义上的乡村生活,是在工业化和商业化的时代去接近土地,把乡村、农业作为一种视角,去重新反思生命和人的本义。[23]在自然中寻求精神的富足,找回人的纯真善良,找寻我们文化精神发展的根源,这是韩少功和以往寻根的一个重要不同,也是他在南山北水里的真正所得。

【注释】

[1][3][5][6][8][11] [14] [15] [18] [美]梭罗.瓦尔登湖[M].张瀚中译.百花洲文艺出版社,2018.

[2] [4] [7] [9] [12] [16] [17] [21]韩少功. 山南水北[M].上海文艺出版社,2012.

[10] [13]赵树勤,龙其林.《瓦尔登湖》与韩少功生态散文[J].理论学刊,2010(05):124.

[19]王亦晴.韩少功:我从未离开——韩少功与他的《山南水北》[N].南国都市报,2006-11-23.

[20] [23]项静.后“寻根”时代的乡土空间与中国图景——重读《马桥词典》《暗示》《山南水北》[J].文艺争鸣,2019(11):142.

[22]韩少功.进步的回退[M]北京昆仑出版社,2003:221.