危机冲击与家族企业海外投资

——来自中国香港上市公司的数据分析

李 鑫 贺小刚 李婧文 莫景昭

一、问题提出

经济发展的日益全球化使得国际化经营成为企业获得未来持续增长的现实选择之一,即使在国际贸易摩擦导致的市场环境波动性和不确定性不断加剧的背景下,企业国际化经营对促进经济稳步发展仍旧非常重要(Wei and Tsao,2019)。据中国商务部、外汇局统计,2020年中国对外全行业直接投资9169.7亿元人民币,同比增长3.3%(1)资料来源于中国网新闻中心:http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/202101/20210103033289.shtml.。家族企业想要实现可持续发展就必须参与全球竞争,以期获得国际市场份额。

家族企业在经营过程中如何应对环境的变化,比如危机冲击,则成为一个重要的战略与组织问题。一些学者认为,家族企业具备应对外部危机冲击的优势。比如Mzid et al.(2019)基于可持续家族企业理论分析了政治革命对突尼斯家族企业的影响,结果发现政治革命引发了经济不稳定和业务中断,而家族企业可以利用其社会资本来吸收外部冲击,重新配置现有资源进而使企业能够应对未来的干扰。Minichilli et al.(2015)对意大利家族企业与非家族企业进行对比分析,结果发现在全球金融危机来临时,与合作伙伴建立的信任关系以及临时的财务支持都能扶持陷入困境中的家族企业,且相较于非家族企业而言它们更能吸收外来冲击。Boubakri et al.(2010)对亚洲金融危机期间家族控制与代理成本之间的关系进行了分析,发现危机发生前家族控制与公司的股权融资成本无关,但在危机爆发之后家族控制与更高的股权融资成本密切相关,家族企业提供了更高的股权溢价。Lins et al.(2013)的研究则发现,2008年全球金融危机的冲击迫使家族企业大量削减投资,导致了更大的业绩下滑和家族集团内部的流动性冲击,家族企业为了维持家族控制、度过危机,会不惜牺牲外部股东的利益。连燕玲等(2012)和张远飞等(2013)则基于中国家族企业的样本研究发现,在全球金融海啸的冲击下,家族企业会通过支持效应以维持家族的社会情感财富,且家族大股东持股比例的提升会更加促使企业做出支持型决策行为以使其渡过难关。

综观前期研究,目前还鲜有学者关注家族企业在危机冲击下如何应对国际环境变化、采取何种国际化战略。本研究以2003年的中国香港SARS危机和2008年的全球金融海啸危机作为研究背景,以2001-2016年在中国香港证券交易所(HKEX)主板上市的中国香港本地制造企业为研究对象,检验了家族控制对企业对外直接投资的影响效应以及两次危机对此关系的调节作用。研究结果表明:(1)相对于非家族企业,家族企业基于长期生存与发展的考虑,它们进行海外资产投资的动力更低;(2)不同的外部危机将对家族企业的海外资产投资产生显著的差异化影响,局部跨域的SARS危机冲击弱化了家族控制与海外投资的负向关系,而全球性金融危机冲击则强化了家族控制与海外投资之间的负向关系。

本文的研究贡献主要体现在:第一,社会情感财富理论为分析家族企业的冒险性决策行为提供了理论基础,但它过于强调单一的非经济目标在企业决策中的重要性,忽略了经济目标在风险性决策模型中的重要性。家族企业的战略决策是基于最小化社会情感财富的损失还是最大化其财务收益,将取决于很多的制约因素(Kotlar et al.,2018)。本研究突破了社会情感财富理论关于家族企业决策依据单一化的假说,基于企业经营的时间维度与目标类型,构架了一个既考虑当前又考虑未来、既考虑社会情感财富又考虑经济目标的多目标权衡决策框架,并在此基础上提出了一个内含生存与发展两个决策参照点的持续经营假说。持续经营目标的实现需要解决生存与发展两个基本问题,在不同的框架下家族企业将相机地以生存和发展作为其决策参照点,进而推导家族控制下的企业海外投资战略选择。这丰富了家族企业战略决策的研究成果(Yang et al.,2020),为家族企业决策判断提供了科学合理的经验证据。

第二,拓展了家族控制影响企业国际化扩张的边界条件。前期已有大量文献从外资机构持股(Ray et al.,2018)、全球利基的商业模式(Hennart et al.,2017)、创始人担任CEO的权力结构及家族继承意愿(Yang et al.,2020)、董事会服务水平(Bauweraerts et al.,2019)等企业内部视角探究了家族控制影响企业国际化扩张的制约因素,忽视了外部不确定性因素的影响作用。本文则以危机冲击为背景,从外部不确定性因素视角出发系统性地探讨了家族控制对企业海外资产投资行为的影响机理,为二者关系的实证研究做出了增量贡献。

第三,虽有学者探讨了家族企业在危机冲击背景下的战略选择,比如家族企业可能通过多元化战略布局、提供更高的股权溢价、牺牲外部股东的利益、支持公司行为等(Dieleman,2009;连燕玲等,2012)方式以应对危机,但鲜有学者考虑到危机冲击是否会影响家族企业的国际化决策。本研究进一步丰富了危机冲击与家族企业海外资产投资的研究内容及成果,揭示了家族企业选择及调整其国际化战略决策背后的深层次动机及意义。

第四,虽然一些学者意识到家族企业在应对危机冲击时的优势,也就危机冲击如何影响到家族企业的战略决策进行了分析(张远飞等,2013)。但这些学者并没有对危机冲击进行细分,大多是关注某一个危机事件影响,比如政治革命、2008年全球金融危机等。前期研究并没有关注到不同类型的危机冲击对家族企业海外资产投资行为可能产生的差异化影响。与其他学者单方面分析某一种危机不同,本文根据危机本质及涉及范围的不同,分析了局部跨域的SARS危机冲击和全球性金融危机冲击对家族企业海外投资的差异性调节作用,在一定程度上拓展了家族企业国际化的研究成果。

二、理论分析与研究假设

(一)家族企业的冒险性决策依据:目标多元性与持续经营

1.家族企业决策中的多目标权衡

家族企业倾向于冒险还是规避冒险?这是一个非常重要的战略研究问题。对家族企业来说,保护社会情感财富免受损失是其主要的决策参考点。为了保护社会情感财富,家族企业将会比其他企业更倾向于采取损失规避的决策,最终导致这些家族企业更少地参与投资和研发等风险性较高的活动(Gomez-Mejia et al.,2007)。很多研究检验了家族企业的社会情感财富作为非经济目标的作用,如Leitterstorf and Rau(2014)基于社会情感财富理论的研究指出家族企业愿意牺牲经济收益以维护其非经济效用。但既然家族企业是家族系统与企业系统相互作用的结果,它们就不可能完全放弃对企业经济目标的追求,如此家族成员就势必在经济目标与非经济目标之间进行权衡。与社会情感财富理论不同,在管理者决策行为分析中广泛得到运用的其他理论则大多仍旧认为企业经济目标的追求将影响到决策行为的选择。比如企业行为理论(BTOF)假定企业绩效的实际值与期望目标之间的差距才是影响企业决策行为选择的直接因素,它们都使用企业当前财富或管理者期望值作为明确问题损益的参考点。前景理论(PT)的禀赋效应模型(Endowment Effect)则认为企业的决策依据为价值,而家族所有者决策时已经将其社会情感财富纳入企业价值的认知中(Zellweger and Astrachan,2008)。行为代理模型(BAM)则假设管理人员不愿意承担损失,且他们的补偿计划将影响他们的前景框架并确定承担风险的参考点,而预期的未来财富会被纳入当前的财富计算。

家族企业的战略决策是基于最小化社会情感财富的损失还是最大化其财务收益?这并没有一个定论(Kotlar et al.,2018),取决于很多的制约因素,但家族成员不可能依据单一的目标进行决策。不少学者也已经认识到了社会情感财富与经济目标整合的必要性与重要性,并提出了家族企业决策依据的理论模型。Chrisman and Patel(2012)提出的短视损失规避假说(MLAP)认为家族企业为了规避损失会倾向于降低冒险性决策,但这种作用将受到企业所处的期望差距状态的影响,为此他们同时考虑到了家族长期目标和短期目标与企业经济目标之间的兼容性问题。从最近的研究文献来看,这种基于多目标权衡的管理决策模型也受到了一定的关注。比如Martin et al.(2013)基于行为代理模型分析期权财富对高管战略风险承担行为的研究时,认为高管会同时受到预期财富和当前财富的影响,通过承担更大的战略风险来追求额外的财富(预期财富)也可能导致其期权的现值(当前财富)损失,预期财富和当前财富对战略风险承担的影响取决于代理人能够在多大程度上管理其薪酬方案中固有的风险以及代理人对损失的脆弱性,比如家族成员可能会愿意牺牲当前社会情感财富以获取未来的经济收益。Kotlar et al.(2018)在研究家族企业的IPO抑价现象时,提出家族企业的决策框架和偏好会发生变化(漂移),战略选择将取决于当前社会情感财富的初始损失和对未来社会情感财富的预期。也就是说,决策框架中的参考点可能是动态变化的,不仅要考虑过去的、现在的财富,还要考虑到未来预期财富的状况,如此才有可能调和这些看似不相容的矛盾。

2.家族企业的持续经营假说

如果将目标的时间维度纳入研究框架,则家族企业还要考虑到短期目标与长期目标的权衡,或者当前目标与未来预期目标的权衡。如此,本文认为家族成员的决策需要在当前的和未来的、经济的及社会情感财富目标之间进行权衡,在生存与发展之间做出决策。与非家族企业相比,家族企业所有者更趋向于关心公司的长期前景,因为家族的财富、声誉和未来状况往往处于风险之中(Miller et al.,2008)。持续经营理念迫使企业不会轻易退出经营领域,但持续经营目标的实现需要解决生存与发展两个基本问题,这是决策选择的重要依据(Gomez-Mejia et al.,2011;贺小刚等,2016)。社会情感财富是除物质财富以外家族成员最关心的情感禀赋,这种情感禀赋增加了家族负责人的风险负担。所以基于行为代理模型可以推导出的一个观点就是,家族企业在面临损失时最主要的决策参考点是保护其社会情感财富免受损失。但值得注意的是,家族成员为了保护社会情感财富就要生存下来,为了生存就要实现其财务目标(Kotlar et al.,2018)。经济目标的实现是确保家族企业持续生存下来的前提条件,生存是维系家族成员实现专有的社会情感财富的重要基础。

此外,社会情感财富并非固定不变,它与家族控制水平、控制的持久性以及跨代控制的动机存在紧密的关系(Zellweger et al.,2012)。家族企业的存续只是获取社会情感财富的必要条件,而家族成员享有社会情感财富的多少则取决于家族企业的发展水平,包括企业规模、竞争力与经济绩效等因素。不断发展壮大的家族企业将为家族成员提供获取社会情感财富的“蓄水池”,但家族企业发展壮大取决于多项条件,其中经济目标的实现则是重要的前提之一。经济目标的实现与投资决策紧密相关,为了获取财务收益就可能促使家族成员采取冒险性的决策,同时为了规避财务损失也可能采取保守的投资决策。而只要投资就会面临潜在损失的可能性,会将家族成员预期的社会情感财富置于损失的境地,甚至威胁到企业的生存与发展。所以,家族成员将在企业的生存与发展、家族成员的社会情感财富与企业财务收益之间进行权衡,并最终做出冒险性决策还是规避风险的决策。

(二)家族控制对企业海外投资决策的影响

家族企业要获取社会情感财富就要确保能够生存下来,要实现可持续发展就必须参与到全球竞争范围中来,在国际市场中占据一定份额。从前期的研究文献来看,家族控制下的家族企业到底倾向于国际化扩张还是规避这种冒险性行为,存在不同甚至完全相悖的观点。基于家族企业的持续经营假说,家族成员首要确保的是代际传承及其社会情感财富免受损失(Ramón-Llorens et al.,2017;傅颖等,2019),以此获得未来的持续发展。本文认为,家族企业虽然具有国际化扩张的动力,但相对于非家族企业而言并不强烈,原因在于家族企业将本地资产进行海外投资的决策具有高风险性和情境复杂性,是一种具有变革且冒险性的战略行为(葛菲等,2015)。在风险性决策中,非家族企业则主要将经济目标的实现作为第一要务,并不需要考虑到家族社会情感财富的维护,而家族企业对潜在风险承担的能力主要体现在家族成员对社会情感财富损失的承受能力,家族企业通常会做出尽量避免或减少其社会情感财富损失的决策行为(Duran et al.,2016;毕立华等,2018)。

首先,海外资产投资具备较大的不确定性,企业规模边界的拓宽会被迫介入更多来自家族圈子之外的新参与者(如债权人),而这将对家族企业的战略选择造成影响。以海外投资扩大国际多元化经营为例,当家族企业面临融资困境时,投资资金要么来源于股权融资要么来源于债务资金,新股东和债权人的加入都有可能加大对家族企业的监管和经营决策的控制,最终威胁到家族权威(Gomez-Mejia et al.,2010),而这是家族企业社会情感财富的重要部分。要出让控制权以获得投资资金,这对家族成员来说是一种较大损失,是需要进行规避的投资决策。

其次,海外投资使家族企业在经营边界和地理边界上扩大,而家族成员既有的人力资本和知识资本往往并不足以支撑其海外新企业甚至新行业开拓,此时便亟需外部人力资本的引入,如核心技术人员和中高层管理者的加入(Alayo et al.,2019)。而这些人力资本的引入可能会削弱家族成员对企业的控制权,弱化家族权威性,还有可能诱发性信息不对称和利益冲突问题。想要维护社会情感财富不受损失就需要对企业进行持续的家族控制,那么外部人力资本介入所招致的潜在威胁对家族成员而言则不在可接受范围,如此就制约了家族企业的海外投资动机。

最后,家族企业的海外业务拓展还可能威胁到家族固有的价值观判断,迫使家族企业改变家族传统的经营方式,最终招致家族社会情感财富的损失。Gomez-Mejia et al.(2007)认为家族社会情感财富的损失与否是家族成员做出风险性决策的依据,它们可能宁愿承担业务风险的经济损失,也要保全其社会情感财富。即使家族拥有一定的风险保护能力,但他们仍需希望能够避免这种国际化的战略,也即海外扩张行为对家族社会情感财富而言是一种潜在损失。即使有些家族企业进入了海外市场,它们也往往由于风险规避和较少的信息获取而更倾向于采取绿地计划和收购策略的进入方式,或者通过完全控股的方式以保持对当地子公司的强有力控制(Boellis et al.,2016)。

所以,本研究认为出于海外投资的高风险性,家族企业相比于非家族企业而言,其海外资产投资行为倾向更低。基于此,本文提出研究假设:

假设1:家族企业基于长期生存与发展的考虑,它们相对于非家族制企业而言进行海外资产投资的动力更低。

(三)危机冲击:修正家族企业海外投资决策的外部因素

危机是指对社会(或组织)构成严重威胁并产生系统性负面影响的事件所导致的紧急且不确定的状态,这种状态超出了政府和社会常态的管理能力,而需要采取特殊的措施加以应对(Lam et al.,2003)。危机事件极具突发性、紧迫性、不确定性、扩散性、复杂性及系统性等特征,其发生后果具有严重威胁性。对于危机的类型,学者们从不同角度给出了分类,不同类型的危机冲击存在显著差异性。但从现实来看,无论何种形式的危机都存在根本的发生点,也即危机爆发的具体区域。危机的易扩散性特征使得危机更倾向于跨域传播,因此依据是否突破“域”的边界,可以划分为局域危机和跨域危机进行研究(Ansell et al.,2010)。局域危机是指从爆发至结束都在原所属界域内发生的危机,未产生跨越边界的蔓延危害,不具有传染性。跨域危机是局域危机的扩散式发展形态,由原所属界域发生后,通过一定的介质产生了蔓延行为,会对相关地域的社会秩序、经济稳定和生命财产安全造成较大的冲击,具有较大的传染性(Ansell et al.,2010)。

1.局部跨域的SARS危机与全球金融风暴危机冲击

2003年的SARS危机是因严重急性呼吸系统综合症所引发的一场具有高度传染性的公共卫生危机。在开放和多元化背景下,这是一场从公共卫生领域波及社会、经济、政治和外交等其他领域的重大公共危机。SARS期间,中国香港经济遭受重创,旅游、批发、零售及酒店业等在疫情期间遭受巨大打击。2008年的全球金融海啸是指在2008年9月至2009年期间在美国爆发继而迅速波及全球的金融危机,其高度的传染性使得危机在全球范围均有涉及。这场危机的根本原因在于金融监管缺失、无节制的金融创新及低储蓄高消费的经济体制。金融危机期间全球经济低迷,部分国家和地区经济发生衰退,房地产和金融行业中的企业市值缩水严重。而中国香港经济主要由金融、贸易及物流、旅游和专业服务这四大支柱产业所主导,受危机影响,中国香港的经济活动自2008年开始大幅放缓。

SARS危机与金融风暴虽有相同之处但在诱发原因等方面却仍存在较大差异。两次危机都对经济、社会、政治以及居民的生活和工作产生了显著的消极影响,但其后果也存在显著的差异。2003年的SARS疫情主要是由自然因素导致的非冲突型危机,暴发后仅影响到部分地区,其中中国香港受到较大影响,但总体而言仍旧属于局部跨域型危机。2008年的全球金融风暴爆发于美国,是因金融监管缺失导致金融机构为了盈利而滋生金融泡沫以及无节制金融创新等人为因素导致的非冲突型危机。此次金融海啸爆发后跨越了全球地理边界,极快的蔓延速度使其迅速波及欧洲乃至全球。

2.调节作用的假设提出

跨域危机冲击的出现将改变家族企业的决策参照点,跨域危机发生后,会通过一定的介质产生蔓延行为,对相关地域的社会经济稳定和生命财产安全造成较大的冲击(Boin,2009),较为常态化地呈现在现代社会中。首先,2003年的SARS危机是由外部不可抗力的自然因素导致的,在发展过程中从原发所属区域,通过特定的介质作用,产生了扩散和蔓延行为,对所涉相关地域的秩序、稳定和生命财产安全等均带来较大破坏性的公共危机。SARS疫情的暴发,导致本地财务收益降低,但此时危机未从根本上威胁到企业的存续,仅是家族企业的财务目标受到了威胁,这就致使企业财务目标的实现愈发重要,追求生存及可持续发展是重要的决策参照点。2008年的全球金融海啸是由经济体内生的,源于金融监管缺失和宏观经济政策不当所导致的金融危机。金融海啸的冲击使企业的潜在财务收益持续下降,企业存续的可能性受到威胁。此时企业以获得生存为第一要务,会转而采取紧缩型财务战略,规避财务损失以度过经济难关。

短视损失规避假说(MLAP)认为,家族成员将同时考虑到潜在的财务业绩与社会情感财富,当处于业绩期望落差的损失状态下时,家族目标与企业经济目标趋于一致,此时家族企业冒险的动机反而增加(Chrisman and Patel,2012)。所以当家族企业面临的潜在损失增加时,社会情感财富考虑优先于经济考虑的可能性降低,也即实现经济目标受到企业更高的重视。随着实际绩效的愈发降低,若企业无法解决绩效的下滑问题,那么与家族企业有关的所有社会情感财富均会流失。SARS危机爆发后,家族企业会在家族社会情感财富问题和经济收益问题之间进行权衡,潜在的财务损失可以通过战略和战术上的变革来缓解。正如Chrisman and Patel(2012)的研究指出,在消极情境下,决策者会采取更为激进的措施来避免可能出现的经营困境和财富损失。所以当具有一定传染性的局部跨域危机来临时,家族成员将对未来的财富损失感到厌恶,倾向于加大其海外资产投资以获得潜在风险性收益进而弥补本地的经济损失以维系企业的生存与发展,即使海外投资可能会损失当前的家族社会情感财富。基于此,本文提出研究假设:

假设2:局部跨域的SARS危机冲击会弱化家族控制与海外投资的负向关系。

威胁刚性假说(TRT)认为,损失“刚性”的影响致使决策者会转为谨慎态度,决策倾向于保守,会减少其冒险性创新行为(Staw et al.,1981)。全球性金融危机具有高度的传染性且传导速度极快,危机爆发后迅速蔓延至世界各国,这种经济体内生性危机所导致的冲击使得各国无一幸免。2008年金融危机后,全球经济下滑已影响到几乎所有经济领域,给全球公司都带来了挑战和弊端,部分国家或地区的经济陷入衰退(Fainshmidt et al.,2017)。外部国际环境的高度不确定性,致使诸多企业面临破产或濒临倒闭的边缘,这就截断了家族企业获取未来控制权共享收益和私人收益的途径,甚至威胁到企业生存。此外,在全球经济低迷的状态下,家族企业通过这种开疆扩土的方式来获取潜在未来收益的机会便大大降低,如此,家族管理者只能采取紧缩型战略以维持生存,因为获得生存是家族企业实现社会情感财富的必要条件。基于此,本文提出研究假设:

假设3:全球性金融危机冲击会强化家族控制与海外投资的负向关系。

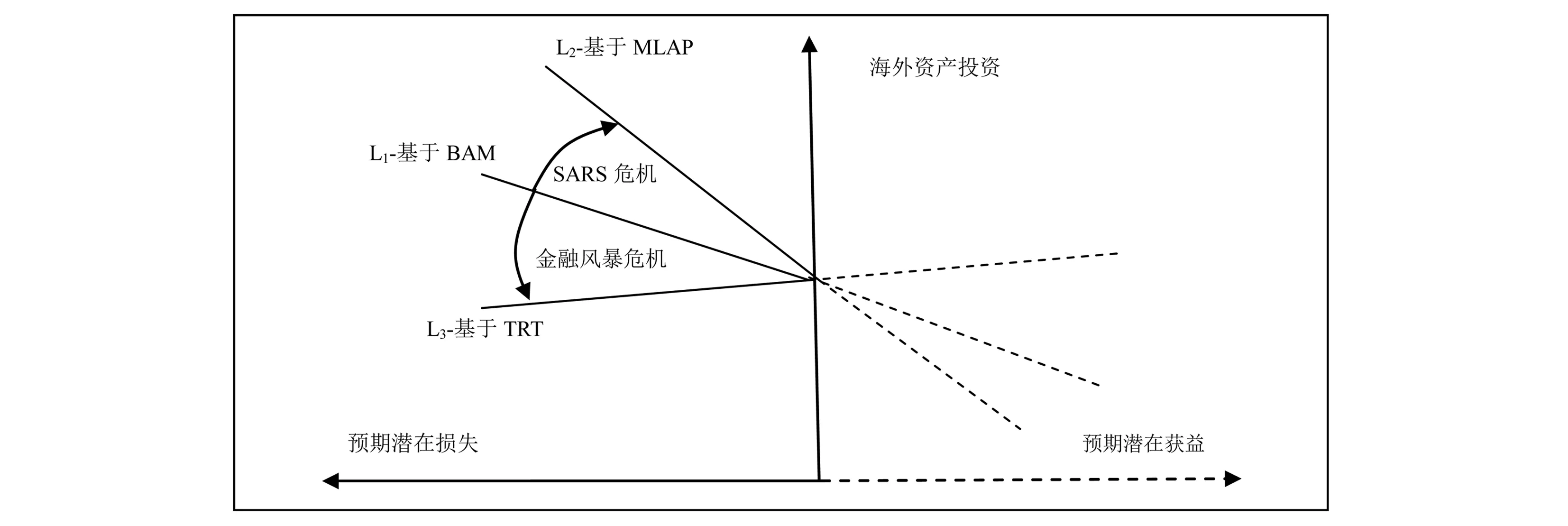

上述假设可以通过图1进行清晰的解释。决策者的行为偏好会受到问题框架和损失厌恶情绪的影响,损失规避意味着决策者更关注避免损失,而不是获得收益,所以在面临潜在损失时决策者会倾向于选择风险性决策。但基于行为代理模型,相对于非家族制企业而言,家族企业出于持续经营目标的考虑,其海外资产投资动力相对不足,如图1中L1所示(与家族企业相对比的非家族企业海外资产投资曲线未描绘在图1中)。此外,SARS危机冲击下,具有持续经营理念的家族所有者和管理者可能会减少厌恶风险的行为,倾向于那些能够长期增加社会情感财富的投资机会,而海外资产投资是获得未来潜在的风险性收益重要途径之一,如此就出现了图1的L2状态。最后,全球性金融危机冲击下,危机导致的潜在经济收益损失过大,若家族企业此时仍然进行海外资产投资,可能会同时威胁到家族企业的社会情感财富和潜在财务收益,甚至危及到企业生存,所以在金融危机冲击下家族企业采取保守型策略而规避海外投资等冒险性行为,因此出现了图1的L3状态。

图1 危机冲击对家族企业海外资产投资的影响

三、研究设计

(一)研究样本与数据来源

国际化是家族企业研究领域的一项重要课题,本研究以进入二十一世纪之后中国香港经历的两次重大危机冲击为背景,研究在中国香港上市的华人家族企业的国际化行为。本研究是以在中国香港证券交易所(HKEX)主板上市的以制造业为主的中国香港上市公司作为研究对象,研究样本及数据来源于中国香港证券交易所的数据中心、各公司的官方网站及其公布的年报。为确保被研究对象企业的数据具有充分的纵向连续性,本研究选择的企业上市时间都在十年以上。通过挖掘并分析各公司于2001至2016年间财务及经营管理数据,本研究共获得1482个有效样本观察值。

(二)变量测量

1.被解释变量。

Fata是被解释变量,表示海外投资,是指企业对资源的配置范围从本国市场扩展至国际市场,反映跨国公司海外经营活动的经济强度和国际化程度。本文借鉴Denicolai et al.(2019)的研究,采用本年度境外资产占总资产的比重进行衡量。

2.解释变量。

本文的解释变量为家族控制(Famcontr)。家族企业的界定借鉴Gomez-Mejia et al.(2010)和毕立华等(2018)的研究,采取:(1)最终控制人为个人或者一个家族;(2)家族成员共同持股10%及以上;(3)管理层至少有一名家族成员这三条标准进行界定。家族控制的衡量方式采取两类指标,一类为虚拟变量指标,即若属于家族企业则为1,否则为0。另一类衡量指标为家族控制程度,包括:家族所有权(Famshare),它以家族成员持有该上市公司的股权比例来衡量;家族管理权(Fammgt),它以家族成员作为董事占董事会人数的比例来衡量。

3.调节变量。

本文的调节变量为SARS危机(Crissars)和全球性金融危机(Crisfina)。SARS危机(Crissars)为2002年11月至2003年8月爆发的公共卫生危机,其中以2003年最为集中,因此本文界定2003年的SARS危机为1,其他为0;金融危机(Crisfina)为2008年9月至2009年爆发的全球性金融危机,本文界定2008年金融海啸为1,其他为0。

4.控制变量。

参考已往研究文献(Gentry and Shen,2013;Denicolai et al.,2019),本文对以下变量进行控制:①企业年龄(Life),定义为从企业成立日期到统计当年的年限;②企业规模(Size),定义为企业期末资产总值(单位:百万港元);③董事长与CEO两职合一(Chaceo),如果董事长与CEO为同一人,则设定为1,否则为0;④股权结构变更(Structu),若股权结构发生变更为1,否则为0;⑤企业成长性(Growth),定义为企业的年销售增长率;⑥企业盈利性(Profitab),即资产收益率ROA;⑦企业流动性(Liquidi),定义为流动资产与流动负债的比率;⑧企业资产负债率(Debt),定义为总负债与总资产的比率;⑨机构投资者持股比例(Insti),通过机构持有股份比例来衡量。

(三)模型设定

为了验证本文的研究假设,本文设定面板数据模型如下:

Fatai,t=β0+β1Famcontri,t-1+β2Crissarsi,t-1+β3Crisfinai,t-1+β4Crissarsi,t-1*Famcontri,t-1

+β5Crisfinai,t-1*Famcontri,t-1+β6Controlsi,t-1+εi,t

其中,Fatai,t表示企业i在第t年境外资产占总资产的比重;Famcontri,t-1表示滞后一期的虚拟变量家族控制;Crissarsi,t-1表示局部跨域的SARS危机;Crisfinai,t-1表示全球金融危机;Controsli,t-1表示滞后一期的控制变量集合;εi,t为随机误差项。

(四)数据处理与内生性问题的解决

在回归分析之前,为确保模型估计的一致性和有效性,本文对数据进行了如下处理:(1)为了避免数据异常值对检验结果的影响,在检验前对所有连续变量在1%水平上进行缩尾处理;(2)对进入模型的交互项进行了中心化处理;(3)为避免多重共线性的影响,对所有解释变量进行了方差膨胀因子(VIF)分析,结果显示VIF均在4.00以内,因此可以排除多重共线性的问题;(4)由于本文数据是面板数据,可能存在异方差、时序相关以及横截面相关等问题,使用一般的面板数据方法可能会低估标准误,导致模型估计结果有偏,因此借鉴有关学者的做法,本文采用Driscoll-Kraay标准差进行估计;(5)将所有解释变量采取滞后一期的处理方式,以缓解潜在的反向因果问题。此外,本研究还通过倾向得分匹配法(PSM)等方式来进行稳健性检验,以确保本文研究结论的可靠性。

四、检验结果与讨论

(一)描述性统计分析

表1报告了2001-2016年家族企业和非家族企业海外资产投资的统计结果,海外资产投资采取境外资产占总资产比重进行衡量。由表1可知,无论是家族企业还是非家族企业,其海外投资的资产占据总资产的比率都较高,其中非家族企业海外投资资产比率最低也有54.2129%,最高达到71.5405%;家族企业最低也有37.2829%,最高则达到53.0915%。所以家族企业与非家族企业一样具有海外资产投资的意愿,不过就总体而言家族企业的海外资产投资相较于非家族企业更低。

表1 家族企业与非家族企业的海外投资状况

表2列示了相关变量的均值、标准差和相关系数,海外投资的均值为51.1556%,说明企业进行海外投资的比例较高,标准差为33.9906,说明各个企业对海外投资的异质性较高。家族控制、家族所有权和家族管理权与海外资产投资显著负相关,变量间的相关关系与假设相符。下文将进一步分析上述变量之间的关系。

表2 相关变量均值、标准差和相关性分析

(二)检验结果

1.家族控制的基本分析结果

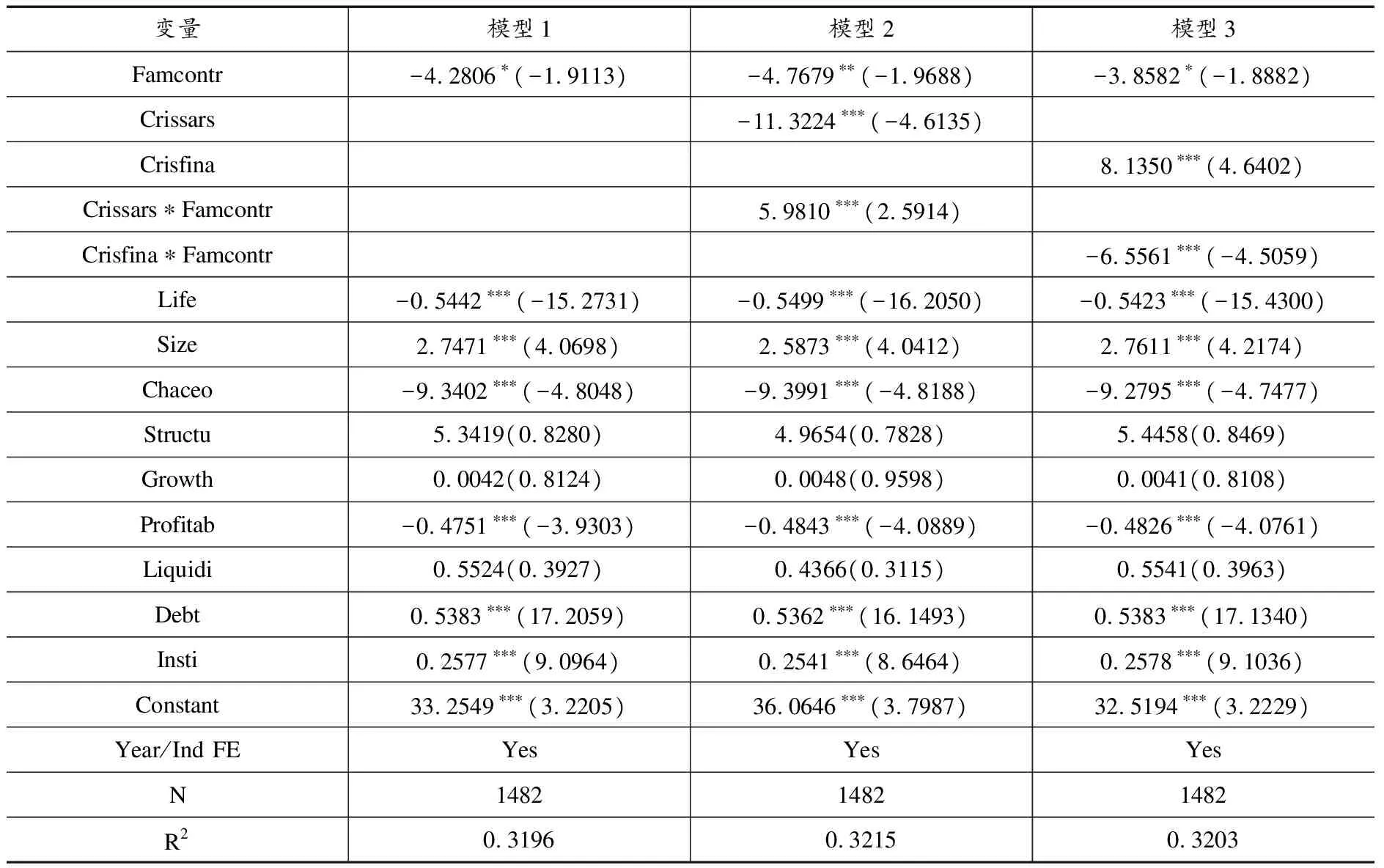

表3列示了解释变量为虚拟变量的家族控制、危机冲击和海外资产投资之间的关系。表3中模型1检验结果表明,家族控制与海外资产投资具有显著的负相关关系(β=-4.2806,p<0.01),因此假设1得到验证。模型2的检验结果表明,局部跨域危机与家族控制的交互项系数显著为正(β=5.9810,p<0.01),说明局部跨域危机在家族控制与海外资产投资的负向关系中起到正向调节作用,假设2得到数据支持。这表明局部跨域危机冲击来临时家族企业的冒险性决策框架和偏好会发生变化,SARS疫情的爆发未从根本上威胁到家族企业的存续,仅祸及到了企业本地经济收益的实现,这就致使企业愈发注重追求最大化其财务目标以实现可持续发展。家族成员同时考虑到家族社会情感财富问题和经济收益问题并在二者之间进行相机权衡,出于对未来经济财富损失的厌恶,他们更愿意加大海外资产投资获得潜在的风险性收益进而弥补本地经济损失以维系家族基业“长青”,即使这一战略决策可能会损失当前的家族社会情感财富。模型3检验结果表明,全球性金融危机和家族控制的交互项系数显著为负(β=-6.5561,p<0.01),说明全球性金融危机强化了家族控制对海外资产投资的负向影响,假设3得到验证。这意味着全球性金融风暴冲击带来的“损失刚性”迫使家族企业采取紧缩型财务战略,更不愿意加大海外投资,追求规避财务损失并以获得生存为第一要务。

表3 基本模型的检验结果

2.家族所有权与家族管理权的分析结果

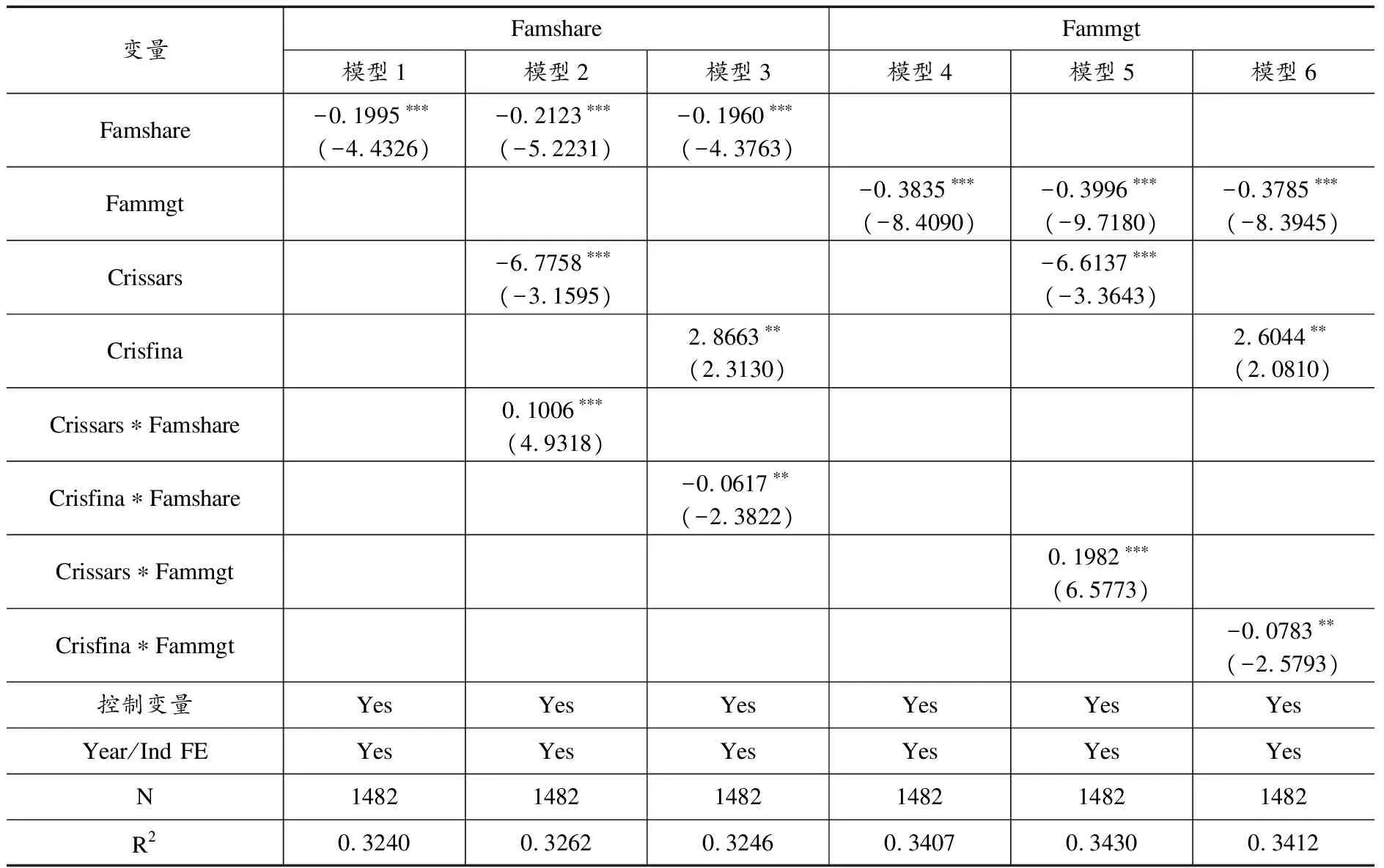

表4列示了连续变量家族所有权(Famshare)和家族管理权(Fammgt)作为解释变量家族控制(Famcontr)的替代变量,与危机冲击和境外资产之间的回归分析结果。模型1和模型4结果表明,家族所有权和家族管理权系数均显著为负(β=-0.1995,p<0.01;β=-0.3835,p<0.01),再次验证假设1,即家族企业进行海外资产投资的动力更低。从调节效应的检验结果来看,模型2结果表明,局部跨域危机与家族所有权交互项系数显著为正(β=0.1006,p<0.01),模型5中局部跨域危机与家族管理权交互项系数也显著为正(β=0.1982,p<0.01),说明局部跨域危机在家族控制与海外资产投资的负向关系中起到弱化调节作用,也即局部跨域危机冲击来临时家族企业将会加大其海外资产投资规模以获得潜在的风险性收益,假设2得到验证。模型3结果表明,全球性金融危机与家族所有权交互项系数显著为负(β=-0.0617,p<0.05),模型6中全球性金融危机与家族管理权交互项系数也显著为负(β=-0.0783,p<0.05),说明全球性金融危机在家族控制与海外资产投资的负向关系中起到显著的强化作用,假设3再次得到验证。

表4 家族所有权和家族管理权的检验结果

(三)PSM稳健性检验

考虑到如果直接比较家族企业和非家族企业在海外投资上的差异,很可能会得到有偏的结果,原因在于企业进行海外投资可能存在自我选择导致的内生性问题,如盈利较高的公司出于进一步扩张的目的更有可能进行海外投资。因此,本文采用倾向得分匹配法(Propensity Score Matching,PSM)寻找与家族企业在基本特征上类似的配对样本,进而分析二者在危机中海外投资的差异。通过均值检验,可以发现家族企业与非家族企业在企业规模(Size)、企业成长性(Growth)、盈利能力(Profitab)和企业流动性(Liquidi)方面存在显著差异,故本文选取这些指标作为衡量标准,找家族企业的配对样本。

具体步骤如下:当解释变量为家族控制的虚拟变量时,选取家族控制Famcontr为因变量,选择企业规模(Size)、企业成长性(Growth)、盈利能力(Profitab)和企业流动性(Liquidi)作为控制变量,构建模型(2):

Logit(Famcontr)=α0+α1Size+α2Growth+α3Profitab+α4Liquidi+τ

(2)

运用模型(2)对初始样本进行回归,按最邻近匹配的原则,以海外资产投资滞后一期为结果变量使用Logit回归方法,将家族控制(Famcontr=1)与非家族控制(Famcontr=0)进行配对,然后对所得样本进行回归分析。

当解释变量为连续变量家族所有权(家族管理权)时,在PSM方法的第一阶段回归中,创建一个家族所有权二分位数Share(Mgt)的虚拟变量,当Share(Mgt)大于Famshare(Fammgt)中位数时为1,否则为0。随后进行Logit回归,按照最邻近匹配的原则对样本数据进行匹配,然后对所得样本进行回归分析。

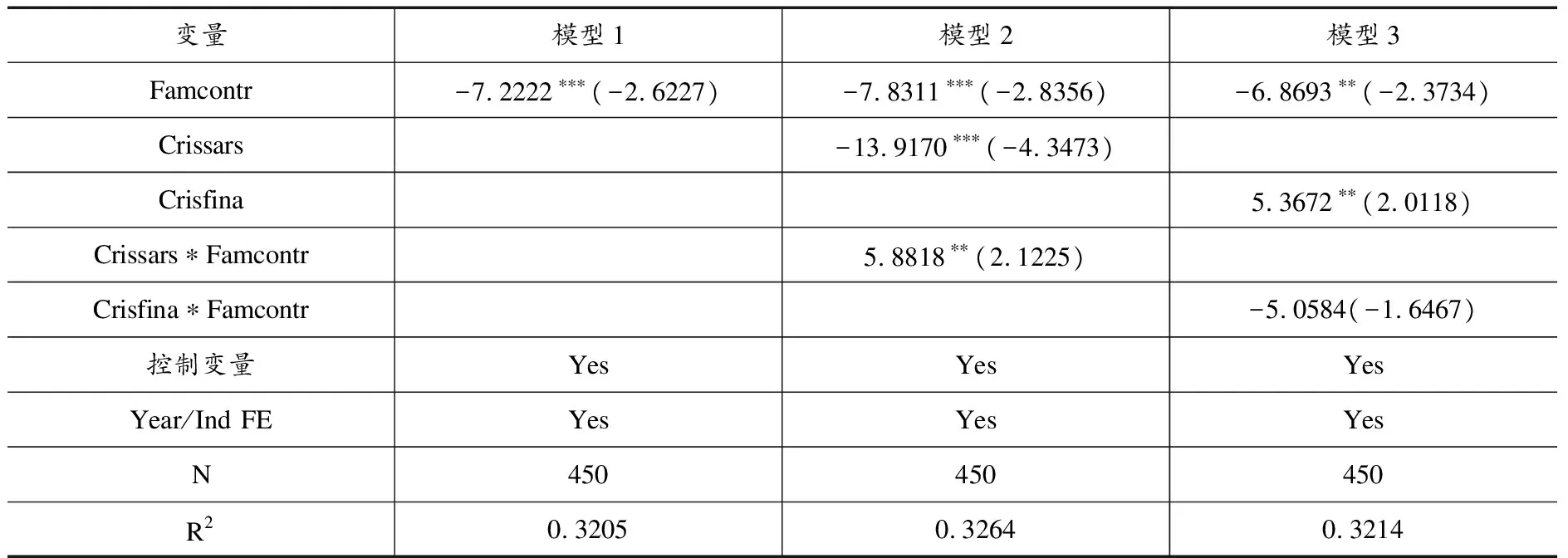

由表5-7的回归结果可知,家族控制与海外资产投资具有显著的负相关关系;局部跨域危机在家族控制、家族所有权和家族管理权与海外资产投资间的调节作用显著为正;全球性金融危机在家族所有权和家族管理权与海外资产投资关系的调节效应中均显著为负,结果与前文基本一致,假设1、假设2和假设3再次得到数据支持。

表5 家族控制(Famcontr)PSM方法稳健性估计结果

表6 家族所有权(Famshare)PSM方法稳健性估计结果

表7 家族管理权(Fammgt)PSM方法稳健性估计结果

五、进一步研究:危机冲击下家族企业决策的有效性

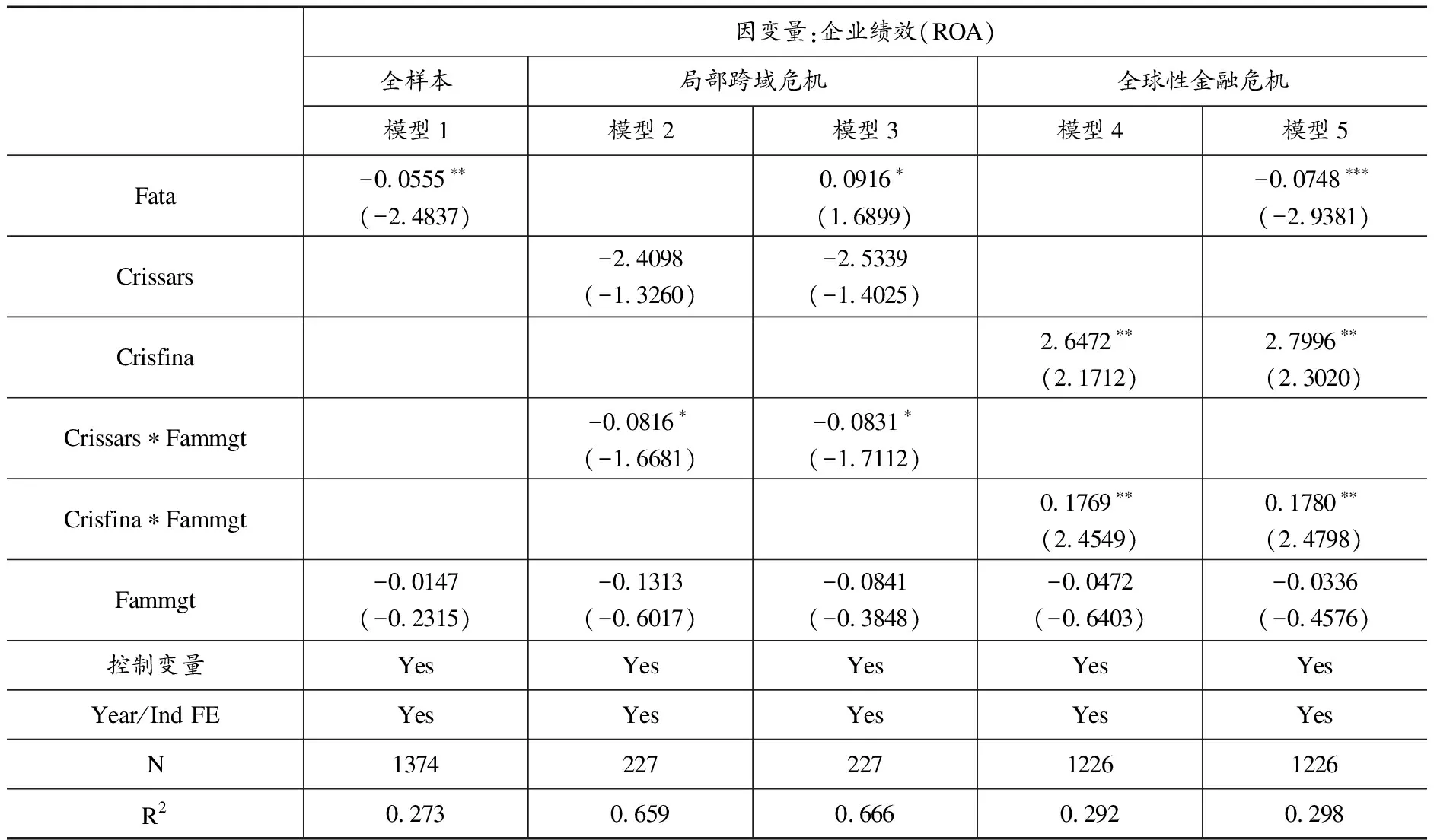

前文的理论假设隐含了一个前提条件,即SARS危机下采取海外投资是有利于改进绩效的,而全球金融危机下采取海外投资是不利于改进绩效的。危机背景下的家族企业海外投资是否改进了企业绩效?对这一问题的回答将有助于更为深入地理解危机冲击下家族企业决策的有效性。

本文将海外资产投资作为解释变量,企业的资产收益率ROA滞后两期作为被解释变量,具体结果见表8-10。本文采取分段检验方法,其中局部跨域危机的调节作用检验时段为2001至2006年,全球性金融危机调节效应的检验时段为2006至2016年。表8、表9和表10中的模型1分别为家族控制、家族所有权、家族管理权与海外资产投资对企业绩效的影响,模型2和模型3是解释变量为局部跨域危机冲击的回归结果,模型4和模型5是解释变量为全球金融危机冲击的回归结果。模型2和模型4不包含Fata变量,模型3和模型5包含Fata变量。表8、表9和表10中模型1结果表明,家族企业的海外资产投资对企业绩效具有显著的负向影响(β=-0.0519,p<0.05;β=-0.0557,p<0.05;β=-0.0555,p<0.05)。表8、表9和表10中模型3结果表明,局部跨域危机情境下,海外投资对企业绩效有显著正向影响(β=0.0954,p<0.10;β=0.1062,p<0.10;β=0.0916,p<0.10),这表明局部跨域危机冲击下,家族成员在最小化家族社会情感财富损失和最大化经济收益之间进行相机抉择时更青睐于后者,会倾向于寻找海外投资机会,投资也会为企业带来绩效的提升,即使这一冒险性决策可能会损失当前的家族社会情感财富,但却对维系家族基业长青大有裨益。表8、表9和表10中模型5结果表明在全球性金融风暴冲击下,海外投资对企业绩效有显著的负向影响(β=-0.0683,p<0.01;β=-0.0743,p<0.01;β=-0.0748,p<0.01),联系前文可知,全球性金融危机冲击下的“损失刚性”迫使

表8 家族控制(Famcontr)下海外投资与企业绩效的关系检验

家族企业规避财务损失以获得生存为首要目标,同时外部国际环境的高度不确定性使得企业无法去境外寻找生存机会,因而会降低对境外资产的投资,因为全球性的金融危机致使本企业必然受到波及,故企业绩效会随之降低。

表9 家族所有权(Famshare)下海外投资与企业绩效的关系检验

表10 家族管理权(Fammgt)下海外投资与企业绩效的关系检验

此外,本文也进一步检验了危机冲击下家族企业海外投资对企业成长性的影响,以补充生存和发展决策的“事实检验”价值。本文采用营业收入增长率表征企业成长性,并滞后两期进行回归,发现家族企业的海外资产投资对企业成长性具有显著的负向影响;局部跨域危机情境下,海外投资对企业成长性有显著正向影响;在全球性金融风暴冲击下,海外投资对企业成长性有显著的负向影响(2)限于篇幅,此处不再列示危机冲击下家族企业海外投资对企业成长性影响的实证结果,有需要的读者可以联系作者索取。。回归结果基本与前文一致,验证了研究结论的可靠性。

六、结论与启示

本文基于企业经营的时间维度与目标类型构建了一个家族企业多目标权衡的决策框架,并提出了一个基于持续经营假说的家族企业决策模型。主要观点是认为家族企业需要在当前的与未来的财务收益以及社会情感财富之间进行权衡而做出是否冒险的决策行为。并且与非家族企业相比,家族企业主更趋向于关心公司的长期前景,追求持续经营的理念迫使家族企业不会轻易退出经营领域。持续经营目标的实现需要解决生存与发展两个基本问题(Miller et al.,2008;贺小刚等,2016),在不同的框架下家族企业将相机地以生存和发展作为其决策参照点,进而做出采取或规避冒险性行为的决策。

本研究重点探讨了家族控制与企业海外投资之间的理论关系,并考察了2003年发生的局部跨域SARS危机与2008年发生的全球金融危机对家族企业海外资产投资决策的影响。本研究主要得到以下几个结论:(1)区别于非家族企业,家族企业基于长期生存与发展的考虑,对其海外资产投资行为的选择更加谨慎,进行海外资产投资的动力更低。(2)SARS危机冲击下,家族企业的财务收益面临潜在损失,家族成员将如何最大化企业财务收益以获得持续发展作为其重要的决策参照点,此时家族企业的冒险性动机增强,即使这可能威胁到当前的家族社会情感财富。本文的研究结果支持了这一假说,即局部跨域的SARS危机冲击弱化了家族控制与海外投资的负向关系,这意味着局部跨域危机冲击来临时,家族成员在最小化社会情感财富损失与最大化经济收益之间选择后者,将追求家族持续发展作为其决策参照点,家族企业将会加大其海外资产投资规模以获得潜在的风险性收益。(3)全球性金融危机冲击导致家族企业的经济收益损失过大,若继续冒险进行海外投资可能会同时威胁到家族成员的社会情感财富和潜在的财务收益,甚至威胁到企业生存,此时如何维持企业存续就成为最重要的决策参照点,企业存续是获得专属的社会情感财富和经济收益的首要前提。研究结果表明全球性金融危机冲击强化了家族控制与海外投资之间的负向关系,也即全球性金融危机来临时,家族企业将会缩小其海外资产投资规模。

本研究对中国家族企业的国际化战略决策和经营发展也具有一定的现实指导意义。出于对家族代际传承和社会情感财富的关注,家族企业将更少的参与海外资产投资活动,如何鼓励家族企业走出去参与国际竞争将是政府等利益相关者的艰巨工作。除了注重政策引导等正式的制度之外,家族企业主自身如何平衡生存与发展、经济利益与社会情感财富之间的关系是重要的影响因素,如此,提高国际市场的信息透明度对于家族企业主的国际化决策就变得十分关键。另外,突发性的危机将改变家族企业主的国际化战略动机,但要注意的是不同类型的危机冲击会对家族企业的海外资产投资行为产生显著的差异化影响。局部跨域危机冲击对家族企业的发展并没有导致致命性的打击,此时家族企业要充分利用“危机窗口”,打好转“危”为“机”的战略主动战,在危机中实现逆境重生的目标。全球性金融危机将对家族企业产生巨大的冲击,百业萧条的现实情境要求家族企业重“内销”而轻“出口”,转向本地市场以寻求生存。这就要求政府出台相关政策疏导危机逆境下的家族企业,使他们在国内市场中稳步生存以求未来能够厚积薄发。但对外贸依存度超过30%的中国经济来说,在全球大疫当前的外部市场萎缩情况下,不仅要充分开发国内市场,拓展国际市场仍旧十分重要,如此制定“国内国际双循环”的有效改革机制就显得非常有必要,二者相得益彰形成新的发展格局,这为家族企业持续生存与发展奠定了制度基础。