中国人民解放军联勤保障部队第960医院近十年溃疡性结肠炎并发症的临床分析

朱 月,仪栩辰,刘同亭

1.山东中医药大学,山东 济南 250014; 2.中国人民解放军联勤保障部队第960医院消化科

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是一种难治的炎症性肠病,以侵犯直肠和结肠黏膜与黏膜下层为主,其主要临床表现为腹痛、腹泻及黏液脓血便,并可引起多种并发症。其病程多较长,且治疗后易复发,甚至危及生命。其病因及发病机制复杂,目前尚未明确,多认为与环境、遗传、免疫、感染及精神因素等有关。西医治疗UC多用氨基水杨酸类药物、糖皮质激素、免疫抑制剂、生物制剂、微生态制剂等。西药治疗不良反应较多,长期服用会对全身系统产生多种不良反应。

UC并发症种类较多,不及早诊治可能会延误患者的病情,从而增加患者的生理、心理负担。故归纳总结UC并发症的发病率、发病机制等,有助于临床医师早期发现并发症,及早干预,为临床诊治提供一定的帮助,从而提升患者的生活质量及提高存活率。本文回顾性分析了我院收治的344例出现并发症的UC患者的临床资料,以期提高对该病相关并发症的诊断和防治的认识。

1 资料与方法

1.1 研究对象自2011年1月1日至2020年12月31日中国人民解放军联勤保障部队第960医院收治的符合UC诊断标准的患者459例。收集所有研究对象的发病年龄、性别、主要临床症状、相关辅助检查、治疗及预后等资料;UC的诊断标准按照中华医学会消化病学分会制定的《炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)》[1]为参考,且均经结肠镜确诊为UC。

1.2 研究方法采用回顾性研究分析UC患者病变类型与并发症的关系。并发症主要包括:消化道出血、贫血、低蛋白血症、电解质紊乱、肠道菌群失调、肠道息肉疾病、肛周疾病、肿瘤疾病、肠道溃疡、穿孔及腹膜炎等疾病。贫血、低蛋白血症、电解质紊乱、肠道菌群失调等可通过实验室检查证实有相应病变;肛周病变由肛肠科医师诊断确诊;消化道出血、肠道溃疡、穿孔及腹膜炎、肿瘤疾病均由实验室检查、消化内镜、腹部B超、腹部CT、病理学诊断等方法确诊。记录UC患者出现的并发症,包括结肠息肉、消化道出血、肠穿孔、贫血、电解质紊乱等。

2 结果

2.1 一般资料共纳入459例UC患者,男278例,女181例,比例为1.54∶1;年龄(42.92±14.96)岁(10~78岁),高发人群年龄为28~58岁。出现并发症的患者344例,男201例,女143例,比例为1.41∶1,年龄(43.47±15.02)岁(28~58岁)。

2.2 病例特征

2.2.1 数量特征:统计发现,2011年至2015年UC患者收录病例数316例;2016年至2020年病例数收录为143例。

2.2.2 发病季度特征:统计发现,出现并发症的UC患者,病例数以第二季度最多,为110例,第一季度84例,第四季度80例,第三季度70例。

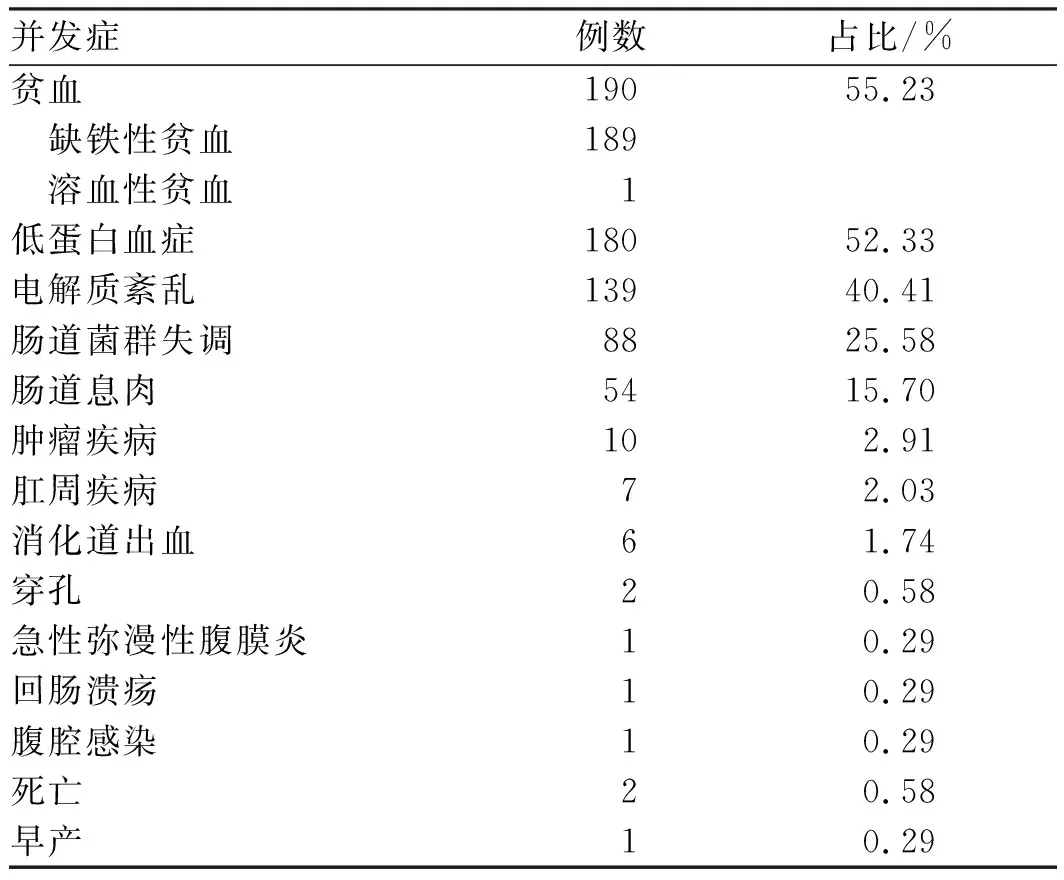

2.2.3 并发症发生数量:459例UC患者中,344例出现了并发症,总发生率为74.95%。344例合并并发症者病情严重程度分级:轻度125例,中度180例,重度39例;不同性别病变严重程度构成比较,差异无统计学意义(χ2=3.54,P=0.171)。病变分布范围:直肠型38例,左半结肠型127例,全结肠型179例。伴有一种并发症者132例,一种以上并发症者212例;344例患者各种并发症及占比如表1所示。

表1 344例UC患者伴随的并发症情况Tab 1 Complications in 344 patients with UC

3 讨论

经过统计发现,我院近十年收治的UC患者有74.95%出现并发症。另外,有流行病学调查研究表明[2],UC的发病率高低往往与经济社会发展水平密切相关,随着现代化建设的飞速发展,我国UC的发病率呈逐年上涨趋势。为了适应社会发展,社会生活环境的恶化、生活压力的增大,生活习惯与心理因素等对UC的影响愈来愈不能忽视,加大对UC并发症的认识、重视对UC并发症的提前防治和干预,无疑有其进步意义。

总结归纳我院近十年UC患者的病历资料,易发生的并发症依次为贫血、低蛋白血症、电解质紊乱、肠道菌群失调、结肠息肉和直肠息肉等,易导致的危重的并发症为结肠癌、肝癌、消化道出血、肠穿孔及急性弥漫性腹膜炎等。

关于UC的发病机制,目前认为主要由于免疫失衡、肠道病原体感染、细胞大量凋亡等因素对肠道细胞的刺激,导致肠道黏膜被破坏,严重则发病。以下则为几种重要的肠道外并发症的发病特点和机制:黏液、脓血便是UC最主要的临床表现之一,可表现为鲜血覆于正常大便表面,或与大便分开排出[3],临床上多需与痔疮便血加以鉴别诊断。严重者可出现大量血便、脓血便,甚至伴随鲜血脱落的肠黏膜,如不及时干预,会出现消化道大出血。

血液大量丢失,可引发多种血液系统疾病,久则出现缺铁性贫血。总结发现,UC的血液系统并发症以缺铁性贫血为主,并有1例溶血性贫血。轻度贫血多在原发疾病UC被控制后得以缓解,血红蛋白计数提升;大部分中重度贫血经输血治疗可好转;其中1例重度贫血经输血治疗后未见明显改善,联系血液科会诊,经骨髓穿刺确诊为溶血性贫血。目前的观点主要认为UC合并血液系统疾病与自身免疫异常、广泛应用免疫抑制剂及生物制剂导致免疫异常、慢性炎症、药物感染等导致肠黏膜破坏以及染色体异常刺激导致结肠炎相关单核细胞产生大量促炎症细胞等[4]。随着临床上运用生物制剂和免疫制剂治疗UC愈加广泛,血液系统疾病发生的风险也逐步增加,造成血液系统疾病的机制至今仍未明确,故临床应用过程中应当充分考虑到药物的不良反应,谨慎应用,并及时告知患者用药过程中可能会产生的不良反应,以便提前干预或为UC的诊治提供更多的思路方法。

本研究发现,UC并发电解质紊乱者139例(40.41%),以低钾血症88例为主,其次为低钠血症12例。因腹泻、大便次数增多为UC的重要表现之一。统计发现,UC患者患病过久多出现食欲不振、摄食减少、恶心、呕吐等消化系统疾病表现,诸多全身症状及腹泻的出现,均会导致电解质的丢失,不及时干预,久之则导致电解质紊乱。

统计发现,UC并发肠道菌群失调者88例(25.58%)。近几年,对肠道菌群的研究成为消化系统疾病的研究热点。相关研究表明,肠道共栖微生物免疫机能失衡、炎性因子刺激和肠上皮屏障功能受损等病理因素与UC发病密切相关[5]。肠道菌群引起UC的机制目前尚未明确,甚至还不能确定肠道菌群失调是引起疾病的原因还是结果。

总的来说,肠道菌群失调在UC的机制主要分为三大类:一是通过引起细胞因子变化破坏肠道黏膜屏障,令有益菌减少,致病菌增多,令致病菌分泌的肠毒素直接作用于肠道黏膜,破坏机械屏障及免疫系统;二是由于UC患者的体内代谢产物的变化引起了肠道菌群的改变;三是由于肠道菌群的某些细菌,能刺激某些UC的易感基因从而产生免疫反应[5]。目前对从肠道菌群出发治疗UC,主要通过益生菌及益生菌联合肠道粪菌移植来调节肠道菌群、改善UC患者肠道环境。本院88例UC并发肠道菌群失调患者及部分尚未出现肠道菌群失调患者,均采用氨基水杨酸制剂、免疫抑制剂、生物制剂等联合益生菌治疗的方法以提前预防或减少肠道菌群失调的发生,有利于控制疾病的进一步发展,因技术条件等限制,肠道粪菌移植的治疗方法并未选用。

穿孔及急性腹膜炎是UC较危急的症状。统计发现,收集肠穿孔病例2例,其中1例回肠穿孔患者发生急性弥漫性腹膜炎,出现明显腹痛、反跳痛、肠鸣音消失等体征。实验室检查表现在血白细胞、降钙素原、C反应蛋白明显升高,并伴有贫血与低白蛋白血症。该患者最终转入外科行手术治疗。

UC常常伴随病理学异型增生的诊断。UC病程过长或久未进行干预、防治,易出现恶性并发症。统计发现,UC发生癌变有10例(2.91%),以结肠、直肠发生癌变为主,结肠癌变3例,直肠癌变3例,病程均为15年以上。吕忠霖等[6]认为,肿瘤和炎症的关系最为密切,UC的癌变多由于慢性炎症和氧化损伤对肿瘤形成的驱动作用。因此,慢性炎症长期以来被认为是促发癌症,尤其是结肠癌的一个重要风险因子[7],且数十年内UC患者转化为结肠癌的超过1/5,且结肠癌患者治疗效果大多欠佳且死亡率也居高不下[8]。总结发现,90%的UC患者的炎症指标(白细胞计数、C反应蛋白、降钙素原等)均有不同程度的增长。长期的炎症浸润环境、UC及发生癌变的机制尚不明确,因此,不利于癌变早期的诊断和治疗。所以寻找敏感度、特异性更高的癌前病变标志物,以及加强对UC患者定期的筛查和随访,仍是现阶段控制UC癌变发生率最有效的方法。

UC患者黏膜肌层的增厚易出现息肉性疾病,慢性炎症亦为息肉提供了适宜生长的肠道环境。统计发现,UC并发息肉疾病患者54例,肠道息肉涉及范围广,多可波及整个消化道及消化系统,本院病例累及直肠、结肠,炎性息肉一般并不需要摘除,腺瘤性息肉一旦肯定,即应摘除。应对UC并发的息肉疾病,应当通过胃肠镜检查及病理学分析,全面观察息肉状况,必须审慎地排除腺瘤或癌的存在。经病理分析,仅1例确诊为结肠原位癌,且大部分息肉通过结肠镜进行摘除,并告知患者定期进行随访、复查。

Feagins等[9]认为,青年女性UC患者易与生育年龄重叠,因而UC对妊娠会产生多种不良影响。例如UC活动期会增加育龄期女性不孕的发生率,导致不良妊娠结果等,如早产、流产、低体重儿、死胎等。因此,规范妊娠期UC的治疗对于降低患者妊娠风险具有重要意义[10]。UC诊疗所需的胃肠镜检查、治疗用药等均会对育龄期妇女自身以及胎儿的生长发育产生一定的影响。UC病程久、易复发的特点,更增加了育龄期女性的精神压力,而精神、心理的负担无疑又会进一步加重UC患者的症状,最终对妇女的妊娠产生不良影响[11]。因而对育龄期女性UC的确诊、治疗以及适当的心理疏导更加重要。统计病例中有1例妊娠期女性,因药物治疗效果不明显,UC临床症状进行性加重,已经影响到患者自身以及胎儿的安全,在外科、妇产科建议下提前终止妊娠,既保证了胎儿的顺利产出,又保障了产妇的后续UC的治疗。

Manser等研究[12]发现,持续炎热的天气可引发炎症性肠病等胃肠道疾病。瑞士苏黎世联邦民政事务署Thomas教授与其研究团队的回溯性研究发现,热浪期间因炎症性肠病而入院的人数会在热浪开始后每天增加4.6%。他们表示,温度上升可能有利于致病细菌的传播而引发疾病,而因高温炎热所造成的生理和心理压力也同样可以导致炎症性肠病的发生。在炎热的环境中,食物、细菌、人体的生理反应均有可能会发生变化[13]。夏季气温高,空调冷风、寒凉食物令人们易受外邪侵袭,再加上炎热、潮湿环境促进了细菌、寄生虫等的传播,以及高热环境对人们心理、精神的刺激等诸多因素促进了UC在夏季的高发生率。这与第二季度合并并发症的UC最多的病例数结果相吻合。对于夏季发病的UC患者,生活调摄显得尤为重要。适应夏季多变的环境,增强对高温的耐受力,加强精神、心理的调护,注意饮食及生活卫生等,均是夏季防治UC的重点。

许珊珊等[14]通过问卷调查的方式,分析影响UC患者疾病认知的相关因素发现,UC患者的就医率与其对UC的认知水平有关。本研究发现,2011年至2015年统计的病例数大大多于2018年至2020年病例数,分析其原因,主要从以下几个方面考虑:一是社区卫生服务中心的蓬勃发展,许珊珊等[14]发现,UC患者相关医疗知识的获取多数来源于小医院的医师,这可能与近几年国家政策对小医院及社区医院的扶植有关,既能缓解三甲医院的诊疗压力、减少三甲医院的就诊人数,又令患者就近诊疗,为疾病的诊疗提供了便利;二是网络、手机等电子媒介的迅猛发展,UC患者获取疾病知识的途径更加丰富、便捷,这有利于患者健康生活习惯的养成,因而大大减少了患者的就医机会,且学习一定的疾病知识有利于自觉参与疾病的诊疗,与医师达成积极合作、普惠共赢的新型关系,从而提高患者的用药依从性,有利于疾病的早诊断、早治疗,提高疾病的治愈率;三是中医药保健、养生的大力推广,诸多患者选用中医药手段自我调护,如中药方剂、代茶饮的普及、中药灌肠、中药外治法等特色疗法的推广,促进了体质的改善和自我管理水平的提升。

随着UC的发病率日益增长,其对全身多个系统的影响愈加广泛,及早诊断、及早寻找有效方法对疾病进行干预对减轻患者的心理负担、减轻患者痛苦、延长寿命、提高生存质量发挥着关键作用;临床上应当警惕并发症的发生,并遏制其进展,这需要医师和患者共同的努力。总之,重视UC并发症的发病机制及临床诊疗,对于UC的治疗和诊治提供新的方法、新的思路具有重要意义。