组织介入土地流转促进了地块整合吗?——基于皖鲁两省规模农户的微观数据

宋浩楠,江惠,张士云*,栾敬东

组织介入土地流转促进了地块整合吗?——基于皖鲁两省规模农户的微观数据

宋浩楠1,江惠2,张士云2*,栾敬东2

(1.皖西学院 经济与管理学院,安徽 六安 237012;2.安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036)

在理论分析的基础上,利用安徽、山东两省粮食主产区425个规模农户的微观数据,使用OLS回归和倾向得分匹配法实证检验组织介入流转的地块整合效应。研究结果显示,组织介入流转具有显著的地块整合效应,在反事实框架下,组织介入流转使得规模农户的地块平均规模扩大36.01亩,扩大幅度为72.60%。不过,组织介入流转的地块整合效应也存在一定异质性,组织介入流转只有在匹配社会资本匮乏和流转规模适度的农户时,才能发挥其应有作用。因此,要充分认识制度安排对农村土地资源重新配置的影响,既要坚持以市场化配置资源为主线,防范政府部门过度干预,也需要激发村民自治活力,强化服务组织建设,建立规范化、有针对性的土地流转服务体系。

组织介入;土地流转;地块整合;规模农户

一、问题的提出

改革开放初期我国实施的家庭联产承包责任制对农业生产发展起到了关键作用。然而在实际操作中,土地往往按照农户家庭人口进行平均分配,其弊端随着经济社会发展逐步显现[1]。一方面,“耕者有其田”的核心旨趣忽略了农户农业生产能力的差异,造成人地资源错配[2];另一方面,“远近插花”“肥瘦搭配”的地块分配导致严重的土地细碎化,诱发农业生产效率损失[3]。国家政策层面已经意识到土地小规模、分散化经营的局限之处,逐步开展了农村土地“三权分置”改革,以期通过“无形之手”促进土地资源重新配置。据统计,截至2019年底,我国农村土地流转面积超过5.5亿亩,占承包地面积的40%,部分省份的流转比例甚至高达60%以上①。

根据市场配置资源的一般性原则,土地总是由生产能力低的经营者流向生产能力高的经营者[4],诸多证据表明我国农村土地流转市场发育显著促进了农地规模经营发展[5,6]。然而也有研究指出,我国推行的土地流转并未有效促进细碎地块的整合归并,农户通过土地经营权流转实现规模扩张的同时,也在不同程度上面临地块分散难题[7,8]。地块分散不仅增加了规模农户的直接投入,同时也引致雇工成本增加[9],以至削弱甚至抵消潜在的农业规模经济[10,11]。由此可见,地块分散诱发规模经营效率损失,对农地规模经营高质量、可持续发展带来风险和隐患。

农地规模经营未能有效促进地块整合的重要原因在于土地流转过程中存在高昂的交易成本,由于地块的不匹配性、过长的交易链条以及潜在的机会主义行为,仅依靠农户间的自行磋商难以实现地块整合和连片流转[12]。根据产权理论,促进地块整合流转的可行路径之一是培育发展土地流转中介服务,通过迂回交易降低交易成本[13,14]。村委会是国家政策的最终执行者和农民群众的直接服务者,拥有“准行政机关”特征,具备承担土地流转组织功能的合法性和必要条件[15]。实践中,广泛存在县乡政府借助村委会的组织功能以规范土地流转和促进规模经营,学界将这种土地流转形式称为组织介入流转[16,17]。

学界对组织介入流转的看法不一,大体存在两种相互对立的观点。一些学者认为组织介入流转有助于加快土地流转市场发育,强调其功能不可缺失。研究认为,在完全发育的市场经济中,中介组织是调节信息获取成本、排他性成本和公共政策执行成本的关键变量。组织介入土地流转有助于扩大交易对象的可行集合,较大程度降低土地供需双方的交易成本,提高土地流转契约的稳定性,使市场机制配置土地经营权的过程更加协调和有效[18-20]。还有一些学者则认为组织介入流转阻碍土地资源自由配置,造成农民福祉损失。村委会在土地流转中具有民事权利、行政管理和社会自治三种不同的法律地位,同时扮演了集体土地所有权人的代表机构、行政管理的代理机构和公共事务的自治机构三种不同角色[21]。由于多重角色冲突,村委会在土地流转政策执行过程中往往根据自己的价值取向和利益需求,采取选择性的政策执行逻辑,特别是当隶属于村委会中的大部分村干部个体存在自利诉求时,村委会存在分利化倾向,不可避免地发生价值扭曲与利益异化[22],甚至出现强制流转和侵害广大农民切身利益的现象[23]。张本照等[24]调查发现,在组织介入土地流转下,转入户需要让渡一定费用以保障交易达成,提高了土地流转成本;付振奇等[25]基于大范围的农户调查数据,实证分析发现组织介入流转反而造成农户对流转交易的不满。

已有研究成果对本文有着重要的启示作用,然而目前还较少有研究基于微观数据针对性讨论组织介入流转的地块整合功能。鉴于此,本文在理论分析的基础上,利用安徽、山东两省规模农户的微观调查数据,实证考察组织介入流转对地块整合的影响。相较已有文献,本文可能的边际贡献在于:第一,在研究视角方面,与已有研究关注组织介入流转的交易激励效应和利益分配效应不同,本文重点关注组织介入流转的资源配置涵义,考察组织介入土地流转的地块整合功能;第二,在研究内容方面,本文不仅考察组织介入流转对地块整合的综合效应,也进一步探讨在农户社会资本和流转规模差异情境下的异质效应;第三,在研究方法方面,本文在OLS模型回归的基础上,使用倾向得分匹配(Propensity Scoring Matching,PSM)这一准自然实验方法评估组织介入流转对地块整合的平均处理效应,克服实证研究常见的“自选择”偏误,使研究结果更具有效性。

二、理论分析与研究假说

(一)组织介入流转对地块整合的影响:综合效应

目前我国农村土地流转市场发育尚不成熟,交易前搜寻潜在对象、交易中谈判磋商以及交易后契约履行等环节均存在不为零的交易成本[26]。现代产权理论指出,当交易成本不为零时,市场交易无法达到资源配置的帕累托最优状态[27]。有别于政府部门通过政策直接影响土地资源配置,组织介入流转涉及一系列在村庄层面协调土地流转交易的行为,协调内容既包括交易对象发现、磋商等,也包含契约履行中的安全保障与风险防范[28]。因此,组织介入流转对地块整合的影响表现在多个方面。

我国农村土地流转总体呈现非正式以及相对封闭的特征[29],由于信息获取渠道受限,难以在熟人社会外找到交易对象,潜在的流转交易通常难以达成[30]。组织介入土地流转有助于发挥其信息渠道优势,搜集汇总土地流转供需信息,推动形成土地流转市场信息网络[19]。通过信息网络的交互、共享和扩散作用,交易双方可以打破信息壁垒,以较低的成本释放交易信号和获取交易信息,为整合地块实现连片流转创造可能。

土地小块占有使得土地流转市场中的转出方数量众多且交易规模小,在自行磋商的土地流转中,转入方为达成连片的土地流转交易不得不与数十甚至上百个农户逐个谈判,土地流转过程复杂导致谈判签约过程的交易成本高企。组织介入流转的显著优势在于熟悉村庄情况,并且在长期的自治服务和村务管理中与村民形成了紧密联系,可以降低谈判和签约成本,从而推动地块的连片流转[31]。

土地的不可移动性和产权的排他性导致连片流转面临严重的地块约束,几个甚至一个农户不愿意流转都会阻碍相邻地块的整合归并,对已达成的地块整合流转而言,占有特定地块的农户为获得更多的利益可能会采取“敲竹杠”“讨价还价”等机会主义行为,带来较大的履约风险[15]。村委会具备“准行政机关”权威,并且在相互熟悉的社会规范环境下形成了村庄内部的公信力和约束力。组织介入流转并对履约环节进行监督,通过声誉约束机制一定程度上保证了转出方不至为了潜在收益采取机会主义行为,进而保证契约稳定履行[32]。基于上述分析,可提出研究假说:

H1:组织介入流转有助于实现地块整合。

(二)组织介入流转对地块整合的影响:异质效应

当农户流转土地面临的交易成本存在差异时,组织介入流转的地块整合效应也存在不同,理论上,组织介入只有在匹配交易成本高的土地流转中才能发挥其应用功能。一方面,不同农户在资源禀赋上存在显著差异,社会资本作为资源禀赋的重要体现之一,在农户信息获取、交易和资源配置中发挥着重要作用,与组织介入流转的功能构成替代关系;另一方面,农户转入土地的规模决定了整合归并细碎地块的难易程度,在不同流转规模的情景下,组织介入流转对地块整合效果也存在不同。

在理想的农村土地流转市场中,农户间可以自由流转农地,在市场机制下实现土地资源的最优配置,然而现实中,土地流转的事前、事中、事后均存在交易成本,理想的资源配置结果往往难以实现。社会资本体现了个人或组织在社会网络结构中获取资源的机会和能力,是物质资本和人力资本之外另一种影响经济行为及绩效的资本形式。社会资本有助于降低交易成本并对资源配置结果产生重要影响[33,34]。在差序格局明显的中国农村社会中,社会资本在农户的信息获取、交易和资源配置中发挥着十分重要的作用。农户积累的社会资本越丰富,其信息来源渠道越广,掌握土地流转的相关信息就越丰富,能够以更低成本发现交易对象和更高效率传递交易信号[35,36]。另外,基于共享人情或面子的农村社会伦理规则,熟人间彼此信任,一旦违约则要额外付出较高的声誉成本,转出户通常更偏好选择熟人进行流转交易[37]。因此,农户的社会资本越丰富,自行流转实现地块整合流转的可能性越大。可见,在土地流转中,农户内在的社会资本与组织介入功能存在一定程度上的替代,对社会资本丰富的农户来说,即便没有组织介入土地流转,凭借社会资本积累而形成的“关系网”“润滑剂”和信任机制,依然可以克服流转交易中的多环节交易成本,促进地块整合。基于以上分析,可提出研究假说:

H2:组织介入流转有助于社会资本匮乏的农户实现地块整合。

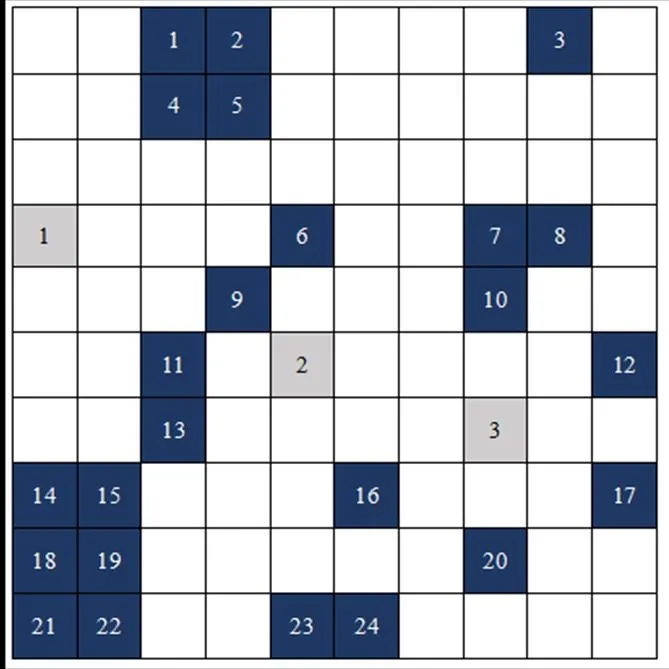

对转入土地的农户而言,在既定的经营规模下尽可能实现地块归并集中,最大限度发挥农业规模经济效益,是其追求效用最大化的理性选择,因此会优先选择转入与自有承包地块或经营地块相连的地块。农户转入土地规模不同意味着整合细碎地块的难易程度不同,在不同流转规模的情景下,组织介入流转对地块整合的效果也存在差异。借鉴郭阳等[38]的研究,本文设定一个理想的情景进行简化分析。如图1所示,假定一个村庄有个农户,每个农户承包地面积为并被平均分为个地块,浅色为转入户的家庭自有承包地,深色为随机分布的转出地块。当农户流转规模较小时,流转的交易费用和整合地块的潜在空间也较小,此时组织介入流转的作用十分有限。一个极端的情形是,当农户选择转入/面积的土地时,最优的流转策略是转入与自有承包地相邻的地块,此时由于农户对相邻地块拥有者的信息掌握相对充分且彼此熟悉,依靠自行交易也有较大可能完成流转交易。

图1 土地流转地块整合示意图

当流转规模适中时,农户不得不在土地初始禀赋的约束下应对转出地块随机分布的整合难题,需要花费大量精力发现筛选合适地块并与地块所有者建立契约关系,在没有组织介入时更容易陷入地块分散转入的窘境。由于村庄土地禀赋和流转市场发育情况是一定的,当农户流转规模达到一定阈值后,土地流转实现地块整合的交易成本反而会下降。一方面,大量地块的转入使得农户的流转策略可以突破土地初始禀赋的限制,伴随流转规模继续扩大,转入与经营地块相邻地块的概率随之提高;另一方面,当农户流转规模足够大时,可能整个村的农户都愿意将土地流转给他,交易地位的不对称使得转入户具备筛选转出户的权利[39],能以更低的交易成本转入合适地块从而推动连片经营。基于以上分析,可提出研究假说:

H3:组织介入流转有助于流转规模适度的农户实现地块整合。

三、数据来源、变量设置与模型设定

(一)数据来源

本文使用数据来源于课题组2017—2019年对安徽、山东两省粮食主产区规模农户的专项调查。根据第三次全国农业普查的统计口径,课题组设定规模农户的识别条件为经营的土地规模超过50亩,被调查的农户均参与土地流转并转入土地。调查地区包括皖北平原以及鲁西北、鲁西南平原,这些地区地形平整,农作物茬口以小麦—玉米、小麦—大豆为主,农地规模经营基础条件较好,连片经营的规模经济效应更加明显。课题组在两省一共抽取了19个农业大县(市、区),每个县(市、区)随机选取了2个乡镇,每个乡镇随机抽取了12户左右规模农户作为调查对象。调查通过调查员与农户一对一访谈并填写调查问卷的形式展开,问卷内容包括农户家庭特征、土地流转特征、农业投入产出、风险管控等信息,共回收问卷448份,部分问卷由于缺失本文所涉及的变量而剔除,最终保留有效问卷425份。

(二)变量设置

1.被解释变量

本文的被解释变量为规模农户的地块整合程度。地块整合程度反映了在一定经营规模下,农户经营地块的集中连片水平[40],可以看出,地块整合程度与土地细碎化程度是一对相反的概念,地块整合程度越高意味着农户经营土地的细碎化程度越低。现有研究通常用地块平均规模、地块数量和辛普森指数来反映地块整合程度,由于本文使用数据未涉及到每个地块的具体规模,难以构建辛普森指数。因此,本文使用地块平均规模表征地块整合程度,并使用地块数量作为替代变量以检验实证结果的稳健性,这种做法在学界也得到了较广泛的应用[9,10,41]。需要说明的是,由于现实中大量存在转出户基于产权安全考虑或村委会出于通行方便考虑不允许转入户推平田埂的现象,本文将隔田埂相连的地块同样视为一块地,在问卷调查中也就该定义与被访谈农户进行了详细说明。从调查结果来看,样本农户平均地块规模为77.92亩,标准差为232.50,意味着农地规模经营一定程度上实现了细碎地块的整合归并,但内部差异极大。进一步分析原始数据发现,地块平均规模不超过10亩的有162户,占样本总数的38.12%;地块平均规模介于10~30亩的有106户,占样本总数的24.94%;地块平均规模介于30~50亩的有35户,占样本总数的8.24%;地块平均规模大于50亩的有122户,占样本总数的28.71%。

2.关键解释变量

本文的关键解释变量为组织介入流转,使用一组二元变量进行测度,若组织介入流转则记为1,未介入则记为0。统计分析发现,调查样本中有108个规模农户在组织介入下流转土地,占样本总数的25.41%,还有74.59%的农户通过自行协商和谈判的方式流转土地,意味着调查地区土地流转市场的组织化程度仍相对较低。

3.控制变量

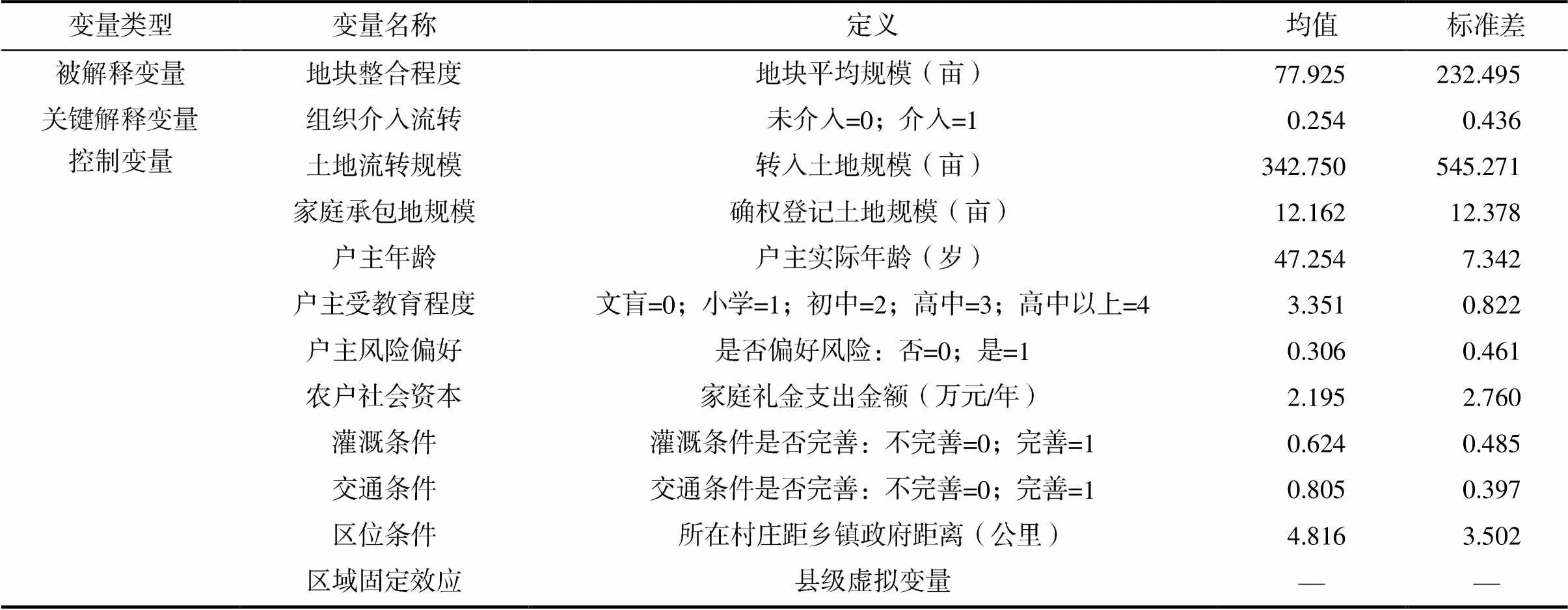

根据已有研究,本文从规模农户家庭承包地规模、土地流转规模、户主年龄、户主受教育程度、户主风险偏好、农户社会资本、农业基础设施条件、村庄区位条件、县级虚拟变量等方面引入一组控制变量。值得一提的是,我国农村长期形成的差序社会格局由内而外分别适用于情感关系、混合关系及工具关系,而这些关系主要依靠礼尚往来进行维系,借鉴已有文献,本文使用家庭礼金支出作为规模农户社会资本的代理变量[42]。上述变量的描述性统计信息如表1所示。

表1 变量赋值说明与描述性统计

(三)模型设定

1.OLS回归模型

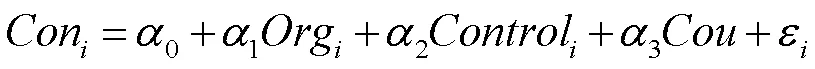

由于被解释变量地块整合程度为连续变量,因此可以采用基于最小二乘法(OLS)估计的多元线性回归模型进行分析。模型设定如下:

(1)式中,代表农户,被解释变量表示地块整合程度,核心解释变量表示组织介入土地流转,表示一组控制变量,表示县级层面的区域固定效应,表示随机扰动项。

2.倾向得分匹配法

现实中,存在一些因素同时影响组织介入流转与规模农户的地块整合效果,由于处理组(组织介入流转下的规模农户)和控制组(非组织介入流转下的规模农户)的初始条件不尽相同,使用OLS回归模型估计组织介入流转的地块整合效应容易引起“自选择”偏误,降低结论的有效性。为解决潜在的内生性问题,本文尝试使用倾向得分匹配法这一准自然实验方法来估计组织介入流转对地块整合的影响。倾向得分匹配法是学界目前处理“自选择”偏差问题的常用方法,其基本思想是构建“反事实”框架,借由规模农户的可观测特征为处理组样本(组织介入流转下的规模农户)匹配特征相似的控制组样本(非组织介入流转下的规模农户),并基于相互匹配的规模农户样本计算组织介入流转对地块整合的平均处理效应。

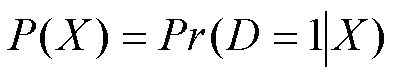

倾向得分匹配法分为计算倾向得分和估计处理组平均处理效应两个步骤。本文使用二元Logit模型估计规模农户在给定特征变量条件下被组织介入土地流转的条件概率,即倾向得分:

上式中,为处理变量,也即OLS模型中的关键解释变量组织介入流转,为1时表示组织介入流转,为0时则表示组织未介入流转,为一组可观测的特征变量,包括OLS模型中的控制变量和区域固定效应。在对(2)式进行估计的基础上,可进一步计算出处理组的平均处理效应(Average Treatment Effect on the Treated,ATT):

上式中,表示组织介入流转对地块整合程度的平均处理效应,1i为处理组样本的地块整合程度,0i为处理组样本在“反事实”状态下的地块整合程度。

四、实证结果与分析

(一)OLS回归结果分析

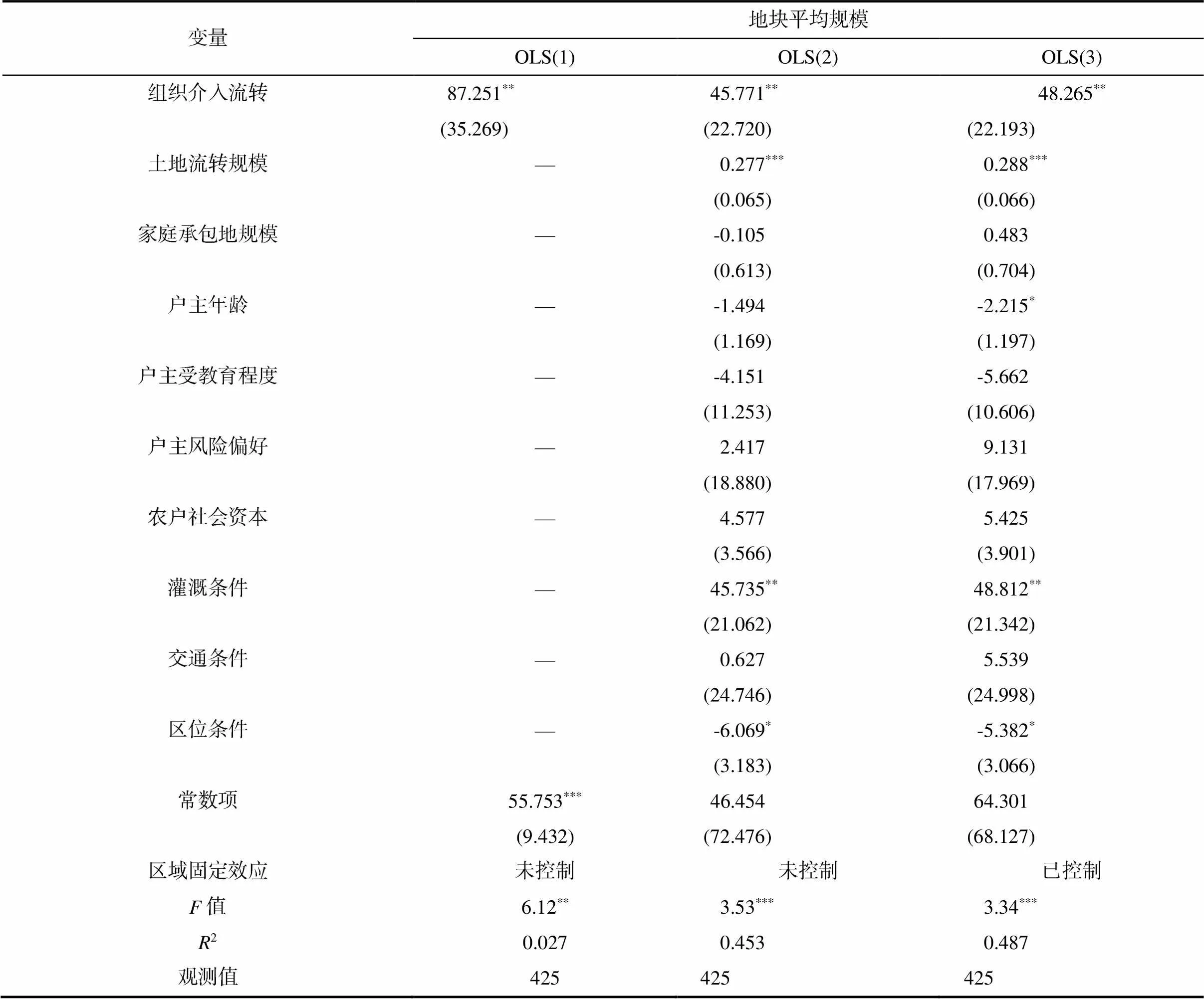

在进行倾向得分匹配前,本文利用多元线性回归模型考察组织介入流转对规模农户地块整合的影响效应。为避免解释变量多重共线导致系数估计异常,回归前采用方差膨胀因子(VIF)法对多重共线进行检验,检验结果显示解释变量平均为1.44,最大为1.78,均小于10的临界值,根据经验法则可判断变量间不存在多重共线。为克服可能存在的异方差的影响,使用基于稳健标准误(Robust Standard Error)的OLS模型进行回归。表2报告了回归结果,其中OLS(1)为组织介入流转对规模农户地块整合程度的回归方程,OLS(2)和OLS(3)分别进一步引入了控制变量和区域固定效应。上述模型的检验分别在5%、1%和1%的显著性水平下通过检验,表明回归模型总体显著。

观察OLS(1)~(3)可以看出,随着变量的逐步引入,组织介入流转的系数始终为正,并且保持在5%的显著性水平下通过检验,以结果更为稳健的OLS(3)为例,组织介入流转使得规模农户的地块平均规模扩大48.27亩。以上实证结果表明,组织介入流转具备资源配置涵义,组织介入流转有利于规模农户将细碎地块整合归并成规模更大的地块,本文研究假说H1得到验证。从主要控制变量的回归结果看,土地流转规模的系数为正,并且在1%的显著性水平下通过检验,意味着规模农户转入的土地规模越大,地块整合的程度越高。户主年龄的系数为负,在10%的显著性水平下通过检验,说明农户年龄越大,实现地块整合流转的能力越低,可能的原因在于年龄下降导致农户的人力资本和劳动供应能力下降,难以应付土地流转中高昂的交易成本,导致地块分散转入。农田灌溉条件的系数为正,在5%的显著性水平下通过检验,可能的原因在于,完善农田灌溉设施是我国高标准农田建设项目的重要目标内容,实践中,高标准农田建设政策通过“小田并大田”“化零为整”等土地合并整理措施有效提高了地块规模[43],因此在农田灌溉条件好的村庄,土地细碎化程度也较低,流转土地也越容易实现地块整合。村庄区位的系数在10%的统计水平下显著为负,表明区位条件越好的村庄,土地流转整合地块的效果越好,这可能与村级土地流转市场发育差异有关,研究发现,村庄区位条件越好,农户的非农就业机会越多,村级土地流转市场发育程度也越高[44]。

表2 OLS模型回归结果

注:括号内为稳健标准误。***、**、*分别表示结果在1%、5%和10%的显著性水平下通过检验;下表同。

(二)倾向得分匹配结果分析

由于OLS回归模型忽略了“自选择”引起的内生性问题,估计结果可能存在偏误,因此本文进一步采用PSM法估计组织介入对规模农户地块平均规模的平均处理效应。众所周知,PSM法的估计结果依赖于匹配方法的设定,如果通过不同匹配方法得出结论相近,则可以认为估计结果稳健。本文采用邻近匹配(=4)、卡尺匹配(=0.02)、卡尺内邻近匹配(=4、=0.02)和核匹配方法进行平均处理效应估计。

为了确保匹配结果的有效可靠,在匹配前需要进行共同支撑域检验和平衡性检验。共同支撑域检验结果显示绝大部分样本均在共同取值范围内,处理组与对照组在损失了13个样本后仍保留有412个样本,表明匹配效果良好。表3进一步报告了不同匹配方法下的平衡性检验结果。可以发现,在样本匹配后,Pseudo2由0.132下降到0.007~0.090,LR chi2由63.45下降到1.88~24.04,标准化偏差从13.1下降到2.7~11.0,以上分析表明样本满足倾向得分匹配的整体平衡条件。

3 平衡性检验结果

匹配方法Pseudo R2LR chi2P>chi2标准化偏差 匹配前0.13263.450.00013.1 k邻近匹配0.0246.571.0004.9 卡尺匹配0.09024.040.51711.0 卡尺内k邻近匹配0.0256.821.0004.9 核匹配0.0071.881.0002.7

对不同匹配方法下的平均处理效应进行估计,结果如表4所示。

表4 平均处理效应估计结果

可以看出,不同匹配方法估计的平均处理效应均为正数,邻近匹配、卡尺内邻近匹配、核匹配的估计结果在1%显著性水平下通过检验,卡尺匹配估计结果在5%的显著性水平下通过检验,并且使用不同匹配方法估计的平均处理效应较为接近,表明估计结果具有稳健性。估计结果显示,组织介入流转对规模农户整合地块具有显著的正向影响,在控制其他条件不变的情况下,组织介入流转使得规模农户的地块平均规模扩大36.01亩,扩大幅度为72.60%,本文的研究假说H1再次得以验证。组织介入流转反映了一系列在村庄层面协调土地流转交易的组织性框架,可以帮助农户克服土地流转过程存在的多环节交易成本,促进土地集中连片流转,实现细碎地块的整合归并。另外,对照OLS模型回归结果可以发现,忽略“自选择”偏误会高估组织介入流转的地块整合效应,即存在一些可观测的因素同时影响组织介入流转和规模农户的地块整合效果。

(三)稳健性检验

倾向得分匹配法的优点在于可以在一定程度上克服由“自选择”引起的内生性问题,但对于由测量误差引起的内生性问题却没有办法很好地解决。在本文中,使用地块平均规模来测度地块整合程度可能存在的测量误差问题。为保证实证结果可靠,借鉴已有研究,使用地块数量作为地块整合程度的代理变量进行稳健性检验。在经营规模一定时,规模农户经营的地块数量越少,说明地块整合程度相应越高。

表5报告了组织介入流转对规模农户经营地块数量的平均处理效应。可以看出,卡尺匹配、卡尺内邻近匹配、核匹配的估计结果均在1%的显著性水平下通过检验,邻近匹配估计结果在5%的显著性水平下通过检验。不论使用何种匹配方法,组织介入流转对地块数量的平均处理效应始终保持为负,且估计结果相对接近,意味着组织介入流转有助于规模农户实现地块整合。平均而言,组织介入流转使规模农户的地块数量降低29.64块,降低幅度为59.59%。以上实证结果表明本文基本结论具备稳健性。

表5 稳健性检验:替换被解释变量

(四)异质性分析

如前文分析,组织介入只有在匹配交易成本高的流转交易中才能发挥其地块整合作用。一方面,社会资本在农户信息获取、交易和资源配置中发挥着重要作用,与组织介入流转的功能构成替代关系;另一方面,农户转入土地的规模决定了整合归并细碎地块的难易程度,在不同流转规模的情景下,组织介入流转对地块整合的效果也不同。鉴于此,本文进一步从农户社会资本和流转规模差异角度分样本探究平均处理效应的异质性。

1.基于社会资本差异的视角

根据家庭礼金支出金额是否大于样本均值,本文将样本农户分为社会资本匮乏和社会资本丰富两个子样本,子样本估计结果如表6所示。观察估计结果可以发现,在多种匹配方法下,组织介入流转在社会资本匮乏农户中的地块整合效应始终显著为正,而在社会资本丰富农户中的地块整合效应未通过显著性检验。在其他条件保持不变的情形下,对社会资本匮乏的规模农户而言,组织介入流转使得地块平均规模扩大38.66亩,扩大幅度为96.36%;对社会资本丰富的规模农户而言,组织介入使得地块平均规模扩大19.51亩,扩大幅度为25.68%。由此可见,组织介入流转有助于社会资本匮乏的农户实现地块整合,本文的研究假说H2得到验证。背后的原因在于,在农村熟人社会中,农户的社会资本与组织介入流转的服务功能构成替代关系,凭借社会资本积累而形成的“关系网”“润滑剂”和信任机制,农户在组织未介入流转时依然可以克服交易中存在的多环节交易成本,实现分散地块的整合归并。

表6 异质性分析:基于社会资本差异

2.基于流转规模差异的视角

借鉴已有研究[45],本文将总样本分为小规模流转(<100亩)、适度规模流转(100~300亩)、大规模流转(≥300亩)三个子样本分别进行倾向得分匹配,估计结果如表7所示。可以看出,平均处理效应在不同规模组中存在异质性,组织介入流转的地块整合效应在小规模流转组和大规模流转组中未通过显著性检验,而在适度规模流转组中显著为正。对多种匹配方法的估计结果进行处理可以发现,在其他条件保持不变的情形下,在小规模流转中,组织介入流转使得规模农户的地块平均规模扩大2.77亩,扩大幅度为30.74%;在适度规模流转中,组织介入流转使得规模农户的地块平均规模扩大41.29亩,扩大幅度为160.36%;在大规模流转中,组织介入流转使得规模农户的地块平均规模扩大21.23亩,扩大幅度为16.71%。以上证据意味本文的假说H3得到验证,即组织介入流转有助于流转规模适度的农户实现地块整合。背后的原因在于,当农户流转规模较小时,理性的农户会优先选择转入与自有承包地相邻的地块,由于对转出户的信息掌握相对充分且彼此熟悉,依靠自行交易也有较大可能完成流转交易。在规模适中的土地流转中,农户不得不在土地初始禀赋的约束下应对转出地块随机分布的整合难题,需要花费大量精力发现筛选合适地块并达成流转交易,更加需要组织介入流转的相应服务功能。当流转规模达到一定阈值后,大量地块的转入使得农户的流转策略可以突破土地初始禀赋的限制,并且强化对转出户的筛选权利,即便没有组织介入流转也能以较低交易成本实现地块整合。

表7 异质性分析:基于流转规模差异

五、结论与启示

本文从理论上分析了组织介入流转对地块整合的影响机理,并基于安徽、山东两省粮食主产区425个规模农户的微观调查数据,使用OLS回归和倾向得分匹配法进行实证检验。研究发现:1)组织介入流转存在资源配置涵义,组织介入土地流转有助于细碎分散地块整合归并成大地块,具体而言,组织介入流转使得规模农户的地块平均规模扩大36.01亩,扩大幅度为72.60%,在替换被解释变量后该结论仍保持稳健;2)异质性分析发现,在考虑规模农户社会资本和流转规模差异的情境下,组织介入对地块整合的净效应存在不同,组织介入流转只有在匹配社会资本匮乏和流转规模适度的农户时,才能发挥其应有的地块整合效应。

本文研究结论表明,制度安排对农村土地资源重新配置具有重要影响,既要坚持以市场化配置农村土地资源为主线,防范政府部门过度干预土地流转行为,也需要激发村民自治活力和加强流转服务组织建设。由此引申出的政策启示也是明确的,一方面,在当前我国农村土地流转市场发育尚不成熟的现实背景下,基层政府和村委会在土地流转中的作用不可缺失,既要尊重农民意愿,取消一切不合理的干预和收费,也要鼓励、支持基层政府和村委会开展规范化的土地流转中介服务,帮助流转双方开展信息交换、流转谈判、合同签订、履约监督,提高土地流转组织化水平。另一方面,在制定相关引导和扶持政策时,应该建立差异化、有针对性的土地流转中介服务体系,引导服务组织重点围绕社会资本匮乏、流转规模适度的潜在经营主体,开展土地流转相关的中介服务,帮助其实现地块整合和集中连片经营。

① 数据来源:农业农村部政策改革司《2019年中国农村政策与改革统计年报》。

[1] 盖庆恩,朱喜,程名望,等.土地资源配置不当与劳动生产率[J].经济研究,2017,52(5):117-130.

[2] 史常亮,占鹏,朱俊峰.土地流转、要素配置与农业生产效率改进[J].中国土地科学,2020,34(3):49-57.

[3] 宋浩楠,栾敬东,张士云,等.土地细碎化、多样化种植与农业生产技术效率——基于随机前沿生产函数和中介效应模型的实证研究[J].农业技术经济,2021(2):18-29.

[4] DEININGER K,JIN S.Land sales and rental markets in transition:Evidence from rural Vietnam[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2008,70(1):67-101.

[5] 马贤磊,车序超,李娜,等.耕地流转与规模经营改善了农业环境吗?——基于耕地利用行为对农业环境效率的影响检验[J].中国土地科学,2019,33(6):62-70.

[6] 曾福生.推进土地流转发展农业适度规模经营的对策[J].湖南社会科学,2015(3):154-156.

[7] 罗必良.论服务规模经营——从纵向分工到横向分工及连片专业化[J].中国农村经济,2017(11):2-16.

[8] 朱明月,李海央.土地流转影响农业规模经营效率的传导路径检验[J].农村经济,2021(5):64-72.

[9] 李博伟.转入土地连片程度对生产效率的影响[J].资源科学,2019,41(9):1675-1689.

[10] 韩旭东,王若男,杨慧莲,等.土地细碎化、土地流转与农业生产效率——基于全国2745个农户调研样本的实证分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2020,20(5):143-153.

[11] 梁志会,张露,张俊飚.土地转入、地块规模与化肥减量——基于湖北省水稻主产区的实证分析[J].中国农村观察,2020(5):73-92.

[12] 钟甫宁,王兴稳.现阶段农地流转市场能减轻土地细碎化程度吗?——来自江苏兴化和黑龙江宾县的初步证据[J].农业经济问题,2010,31(1):23-32+110.

[13] 田传浩,陈宏辉,贾生华.农地市场对耕地零碎化的影响——理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济学(季刊),2005(2):769-784.

[14] 王亚,魏玮,刘瑞峰,等.组织方式视角下农户土地流转决策行为分析——基于大样本农户调研[J].农业技术经济,2017(4):38-49.

[15] 孔祥智,刘同山,郑力文.土地流转中村委会的角色及其成因探析——基于鲁冀皖三省15个村庄的土地流转案例[J].东岳论丛,2013,34(5):103-108.

[16] 陈甲,徐静文,张红霄.关系治理、第三方介入对农地流转租金的影响——基于CLES的经验证据[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2022 (1):33-43.

[17] 张一晗.村集体角色与土地流转秩序——两种组织化流转模式的比较[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(6):85-93.

[18] 李菁,冯国强,任晓丽.村庄组织化程度与农地经营权流转——基于中国劳动力动态调查数据的实证研究[J].中南大学学报(社会科学版),2022,28(1):116-126.

[19] 陈甲,张红霄,何文剑.组织介入对农地流转租金的影响研究——来自江苏省地块层面的经验证据[J].农村经济,2021(1):54-61.

[20] 张献,邓蕾蕾.中介组织介入下交易成本对土地流转差异性影响[J].中国农机化学报,2017,38(6):118-122,129.

[21] 贺林波,李甜.农地流转中村委会的角色冲突及整合[J].农村经济,2021(8):37-45.

[22] 张群梅.村委会农地流转政策的执行逻辑及其规制——基于街头官僚视角[J].河南大学学报(社会科学版),2014,54(1):26-32.

[23] 孙新华,宋梦霜.土地细碎化的治理机制及其融合[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(1):80-88.

[24] 张本照,谢璇,王梓童.不同主导模式下农村土地流转利益分配差异的比较分析[J].江淮论坛,2018(6):55-59.

[25] 付振奇,陈淑云.组织干预还是个体主导:对农户土地经营权流转行为效果的研究——基于1025个农户流转租金价格与满意度的分析[J].开放时代,2017(4):177-190+8-9.

[26] 王亚辉,李秀彬,辛良杰.山区土地流转过程中的零租金现象及其解释——基于交易费用的视角[J].资源科学,2019,41(7):1339-1349.

[27] WILLIAMSON,OLIVER E.Transaction-cost economics:The governance of contractual relations[J].Journal of Law & Economics,1979,22(2):233-261.

[28] 吴一恒,马贤磊.基于外部治理环境与内部治理结构视角的土地流转市场发育研究[J].农业经济问题,2021(5):66-77.

[29] 何欣,蒋涛,郭良燕,等.中国农地流转市场的发展与农户流转农地行为研究——基于2013~2015年29省的农户调查数据[J].管理世界,2016(6):79-89.

[30] 钱龙,洪名勇,龚丽娟,等.差序格局、利益取向与农户土地流转契约选择[J].中国人口·资源与环境,2015,25(12):95-104.

[31] 伍振军,张云华,孔祥智.交易费用、政府行为和模式比较:中国土地承包经营权流转实证研究[J].中国软科学,2011,4(4):175-183,174.

[32] 栾健,韩一军.农地转入规模、中介组织与契约选择偏好[J].农村经济,2021(5):54-63.

[33] 陆铭,李爽.社会资本、非正式制度与经济发展[J].管理世界,2008(9):161-165,179.

[34] 吴炯.社会资本规制与产权安排的替代效用和替代规则[J].当代财经,2011(7):24-32.

[35] XIA H,LI C,ZHOU D,ZHANG Y,et al.Peasant households’ land use decision-making analysis using social network analysis:A case of Tantou Village,China[J].Journal of Rural Studies,2020,80:452-468.

[36] 陈浩,王佳.社会资本能促进土地流转吗?——基于中国家庭追踪调查的研究[J].中南财经政法大学学报,2016(1):21-29,158-159.

[37] 张溪,黄少安.交易费用视角下的农地流转模式与契约选择[J].东岳论丛,2017,38(7):118-126.

[38] 郭阳,徐志刚.耕地流转市场发育、资源禀赋与农地规模经营发展[J].中国农村经济,2021(6):60-75.

[39] 郜亮亮.中国农户在农地流转市场上能否如愿以偿?——流转市场的交易成本考察[J].中国农村经济,2020(3):78-96.

[40] 赵小睿,张光宏.耕地细碎化背景下农户地块整合分析——以河南省粮食主产县为例[J].农业技术经济,2018(4):44-53.

[41] 田红宇,冯晓阳.土地细碎化与水稻生产技术效率[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019,18(4):68-79.

[42] 江激宇,张士云,李博伟.社会资本、流转契约与土地长期投资[J].中国人口·资源与环境,2018,28(3):67-75.

[43] 梁志会,张露,张俊飚.土地整治与化肥减量——来自中国高标准基本农田建设政策的准自然实验证据[J].中国农村经济,2021(4):123-144.

[44] 刘涛,卓云霞,王洁晶.村庄环境、非农就业与农地流转——基于全国百村农户调查数据的分析[J].地域研究与开发,2021,40(4):141-146.

[45] 张倩,朱思柱,孙洪武,等.引致成本视角下不同规模农户施药行为差异的再思考[J].农业技术经济,2019(9):48-57.

Does organization intervention in land transfer promote land plot consolidation?Based on micro data of large-scale farmers in Anhui and Shandong provinces

SONG Haonan1,JIANG Hui2,ZHANG Shiyun2*,LUAN Jingdong2

(1.College of Economics and Management, West Anhui University, Lu’an 237012, China; 2.College of Economics and Management, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

Based on theoretical analysis and by using the micro data of 425 large-scale farmers in the major grain-producing regions of Anhui and Shandong provinces, the land plot consolidation effect of organization intervention in land transfer has been empirically studied by adopting OLS regression model and propensity score matching method. The research shows that organization intervention in land transfer has a significant effect on land plot consolidation. In the counterfactual framework, the average land plot size of large-scale farmers increases by 36.01 mu (with an increase rate of 72.60%) due to organization intervention. However, there is also some heterogeneity in the land plot consolidation effect of organization intervention in land transfer, which can only be applied when it is matched to farmers with lack of social capital and moderate scale of transfer. Therefore, the influence of system arrangement on the reconfiguration of rural land resources should be fully understood. It is necessary not only to adhere to the main line of market-oriented allocation of rural land resources and prevent excessive government intervention, but also to stimulate the vitality of villagers’ autonomy, strengthen the service organization construction and establish a standardized and targeted land transfer service system.

organization intervention; land transfer; land plot consolidation; large-scale farmers

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.03.005

F301.1

A

1009–2013(2022)03–0041–10

2022-05-25

国家自然科学基金项目(71873004);中国工程院战略研究与咨询项目(2021-7);安徽省哲学社会科学规划重点项目(AHSKZ2017D08)

宋浩楠(1993—),男,安徽合肥人,博士,讲师,主要研究方向为农业经济理论与政策。*为通信作者。

责任编辑:李东辉