对分课堂教学模式在“体育教学论”课程教学中的实践研究

黎晋添

(韶关学院 体育学院,广东 韶关 512005)

中国高校自1999年扩招以来,庞大规模的背后出现了教育质量显著降低的问题[1],当下高校课堂教学缺课率高,学生玩手机、聊天、发呆,对教学内容漠不关心的现象相当普遍[2].张德江把该现象归纳为“学而不习、知而不识、文而不化”,反映了学生被动接受知识,没有真正转化、吸收和应用,不能将知识内化为精神和素质的问题[3-4].《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出,“坚持能力为重,优化知识结构,丰富社会实践,强化能力培养,着力提高学生的学习能力、实践能力、创新能力”[5].“体育教学论”是体育专业学生学习和掌握体育教学技能的一门必修主干课程,具有实践性很强的理论型应用学科特点,是帮助未来教师实现从理论走向有效实践的桥梁[6].然而,由于大多数高校长期简单地把该课程类型属性归属于理论课的偏差[7-8],导致了该课程教学普遍存在以传统教学为主导,重理论轻实践,实践教学实效性不强的问题,造成了理论脱离中小学体育教学实践,不能学以致用[9-10].这就迫使教师必须对“体育教学论”的传统教学进行重新审视与反思.为此,笔者引入了对分课堂为实践教改尝试,以期为同行提供参考.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以韶关学院2018级体育教育专业4个教学自然班,2020-2021学年第二学期的“体育教学论”课程隔堂对分授课学习者为研究对象.

1.2 研究方法

主要采用文献资料法、实验研究法、问卷调查法和数理统计法.依据研究目的和研究内容的需要,在通过阅读相关对分课堂实践文献的基础上设计了调查问卷,内容包括“适应程度”“课堂教学效果”“生成性目标达成”和“反馈建议”4部分共21题,并将收集的调查数据运用SPSS 25.0统计软件进行描述性统计分析.问卷随实验班发放213份,收回208份,回收率97.7%,剔除无效问卷,有效问卷为197份,有效率94.7%.

2 对分课堂内涵与教学实践流程

2.1 对分课堂内涵

对分课堂是张学新于2014年提出,其核心理念是把课堂的一半时间分配给教师讲授,另一半课堂时间分配给学生以讨论的形式进行交互式的学习,其关键创新点在于把讲授和讨论错开,让学生在中间有一定的时间自主安排学习,进行个性化的内化和吸收.在时间上清晰分离为讲授、内化吸收和讨论(简称为PAD)[11].对分教学目标基于唯能力理论,提出了学习者不但要实现复制和理解,更要运用和创造(称为RUAC),教学目标最终是解决问题,做到学以致用[12].

2.2 教学实践流程

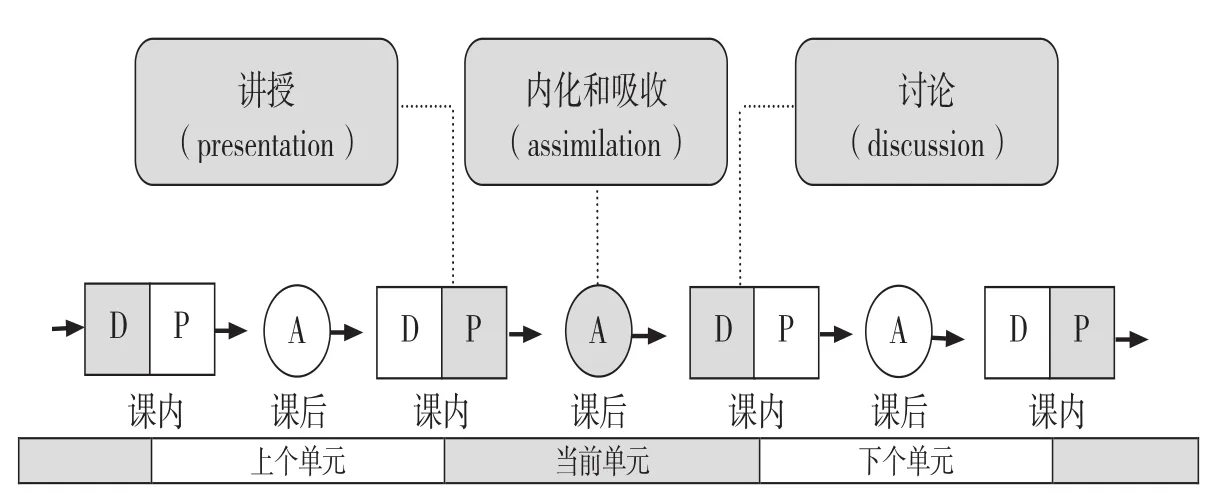

通过构建线上、线下混合方式,尝试运用隔堂对分原理把“讲授(精讲留白)-内化吸收(结合线上线下,独立思考)-讨论(解决低层次问题,凝练高层次问题)”PAD与培养学生“教师能力”紧密融合对接,以促进提高课程的教学质量和达成RUAC教学目标的实现.具体教学实践过程见图1.

图1 对分课堂“隔堂对分”的基本流程

3 结果分析

3.1 对分教学的适应性

对分课堂与传统教学相比在学习的方式、内容,教与学的环节和师生角色职责等方面均发生了变化,学习者不可回避地要遇到对其适应的问题.对分教学的适应性[13]是指学生根据对分课堂的PAD教学过程需要,个体自觉调整学习方式和策略来完成各阶段学习任务的行为过程.本研究设计了“教”与“学”两方面来观测适应性.

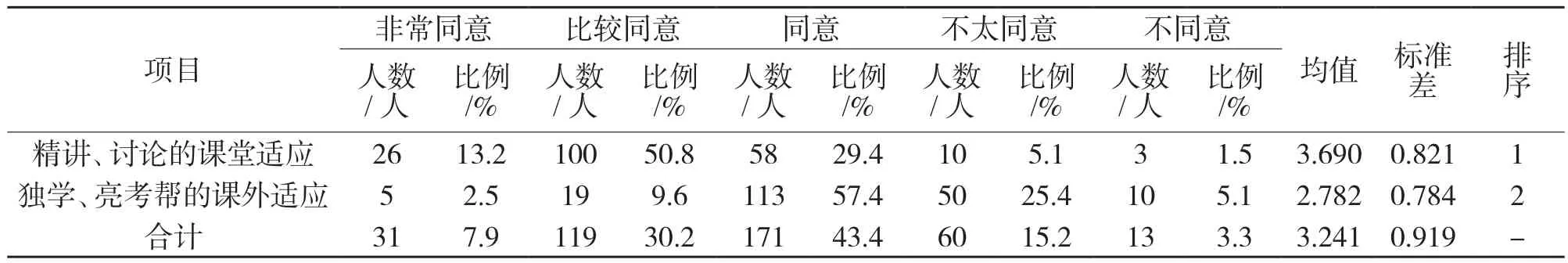

学生对对分课堂教学总体的适应性认同度为81.5%,均值为3.241,表明大多数学生较为适应(见表1).其中对教师的“教”有93.4%的认同度,均值为3.690,接近中高偏上水平,说明绝大多数同学对“精讲”的适应度较高;对自身内化吸收的“学”只有69.5%的认同度,均值为2.782,是中下偏低水平.说明有近1/3的同学对“自主学习内化吸收,个性化亮考帮作业”适应度较低.可见,由于“亮考帮”有别于传统作业的形式改变,可能由于量大、难度高,需要自主梳理知识、探索问题,会让学生产生畏难情绪,造成适应性偏低,这一结果与张春晓[14]的研究是一致的.所以,今后需重视“教”与“学”(特别是“学”方面)对分课堂教学方案的优化设计来提高学习者的适应性.

表1 学生对对分课堂教学适应情况

3.2 对分教学课堂效果的评价

对分课堂整合了传统课堂和讨论课堂的优势,具有简单易行的特点,已被广泛应用于大、中、小学的课堂教学实践中,课堂教学效果均得到一线教师和学生的积极肯定[11].本研究以学生在隔堂对分课堂上的体验为切入点,相对于传统教学在课堂气氛、课堂互动和喜欢程度方面作比较,反映出学习者在隔堂对分情境中的课堂效果评价.

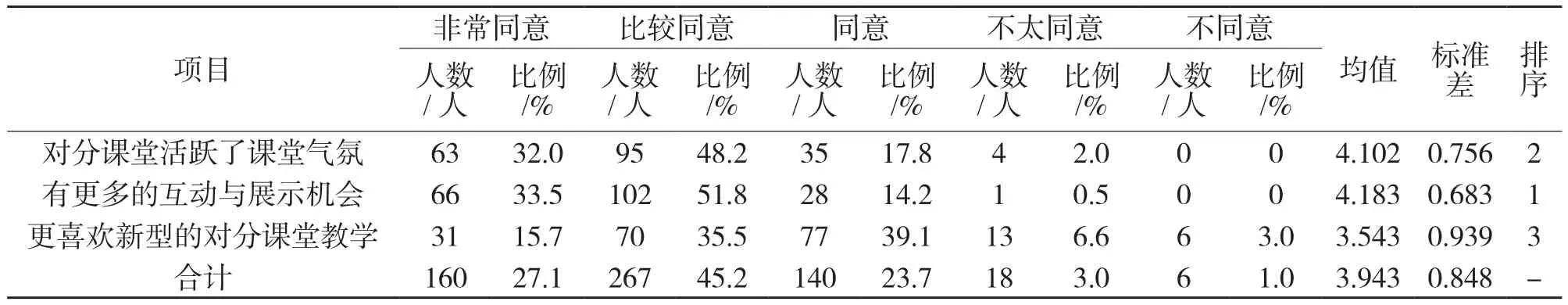

学生对隔堂对分课堂教学效果总体的认同度为96.0%,均值为3.943,表明绝大多数学生认同度极高(见表2).其中,认为对分课堂“有更多的互动与展示机会”“活跃了课堂气氛”占99.5 %和98.0%,均值为4.183和4.102,说明绝大多数同学对采用新教学模式具有显著提升课堂教学效果持有极高的认同度.可见,由于隔堂对分打破了传统教学的填鸭式满堂灌的应试教学方式,改变了课堂唯教师独角戏状态格局,对分课堂提供了生生互动、师生互动、展示个性能力发展的更多机会,使大学课堂焕发出了青春活力;也进一步实证了对分课堂能落实以学生为本的理念,满足了当今大学生的学习需求,提高了学生参与课堂的积极能动性,显著了提升课堂教学效果.

表2 学生对隔堂对分课堂教学效果评价

3.3 对分教学生成性目标的达成度

对分教学目标RUAC理论注重“如何让学习者在特定的情境下稳定地产生特定的行为去解决问题”,实现能力培养[11-12].生成性目标是指在应用对分课堂情境中,把PAD教学环节与培养师范生的“教师能力”有机融合,强调学生实践经验生成的内在要求提出教学目标,以此来促进体育教学论课程在提高学生学会理解知识、融会贯通运用知识,解决实际问题等RUAC教学目标的实现[15].

学生对对分课堂教学“生成性目标”总体有97.8%的认同度,均值为4.074,表明绝大多数同学持极高的认同度(见表3).其中,合作能力、创新能力和综合学习能力的平均值分别为4.287、4.104、4.051,均有极高的认同度;自主学习能力(3.952)和批判性思维能力(3.899)也相当接近比较高的认同度.说明对分课堂有利于学习者提高自主学习能力、综合学习能力、合作能力、创新能力和批判性思维能力,有益于培养师范生解决教学实际问题的能力,有显著提升课堂教学实践有效性的作用[11-16].

表3 学生对分课堂教学生成性目标的达成度

3.4 对分课堂的教学反馈

笔者为突出学生学习的主体性,设计了开放式的问卷来收集“体育教学论”对分课堂教学的反馈意见,并加以归纳、总结和反思.

学生的反馈意见主要归纳为5类问题,主要表现在:(1)对分课堂受大学生欢迎应积极推进,但还需要不断深入总结、完善和探索,提高教学质量;(2)“亮考帮”问题不能过多(问题不在于多,在于精),突出生生互动、师生互动的“帮”,关键在于能联系实践,突出解决实际问题为重;(3)课堂讨论时间分配要合理,形式要灵活多样,根据课堂动态采用弹性化安排时间,让更多同学有更多的机会展示和锻炼;(4)小组讨论的环境安排与分组要因时、因地、因人而异,不能单一固定、一成不变,努力创造条件保障讨论的有效性;(5)要建立课前“亮考帮”作业检查机制,以防止讨论流于形式,同时可建立课堂表现及交流展示的激励机制,使同学更加踊跃参与,充分调动积极性.

4 结论

经过一学期的教学实践,“体育教学论”对分课堂在很大程度上克服了传统课堂教学模式的诸多弊端,增强了课堂互动,活跃了课堂气氛,提升了学生学习的主动性;对分教学目标基于唯能力理论,提升了课堂教学的实践有效性,有益于培养学生解决实际问题的能力.

4.1 对分教学的适应状况

大多数学生总体上能够适应对分教学,其中,对精讲的“教”适应度较高;对自身内化吸收的“学”适应度偏低.有近1/3的同学对“自主学习内化吸收,个性化亮考帮作业”较难适应.

4.2 对分教学的课堂效果状况

(1)绝大多数学生对课堂教学效果总体的认同度较高,对课堂“互动与展示”和“活跃气氛”效果均非常认同.认为对分教学模式不仅打破了传统教学唯教师独角戏的填鸭式、满堂灌教学方式格局,而且为学生提供了生生互动、师生交流、展示个性能力发展的机会,使大学课堂真正成为了学生能动学习的舞台.(2)绝大多数学生对对分课堂有助于增强“学生实践经验生成促进学以致用、培养解决实际问题的能力”等课堂教学实践的有效性,持有极高的认同度.其生成性能力目标达成认同度的排序为:合作能力、创新能力、综合学习能力、自主学习能力和批判思维能力.

4.3 对分实践的教学反馈情况

学生主要的反馈意见排序:(1)充分肯定对分课堂;(2)“亮考帮”问题不在于多应在于精;(3)讨论环节的时间分配要注重动态、弹性、合理分配,让更多的学生有机会展示,并在师生对话中突出“帮”的环节以更有助解决实际问题;(4)建立课前 “亮考帮”作业检查机制、电脑随机分组不单一固定、建立设可移动课桌等;(5)建立相关激励机制调动学生的积极性.以上汇集的反馈意见将会为一线教师提供精准解决问题的重要参考.

不过,此种对分课堂教学也存在有待改进与完善的环节:如对分课堂教学理念、目标内涵和学习评价等宏观层面理解认知比较薄弱,尤其是学生对对分课堂自主学习方面的适应性偏低的问题;分组、硬件建设、时间弹性化、检查与激励机制等微观操作层面的问题.这些均需要一线教师发挥对分课堂的优势做好因势利导、因材施教、优化教学方案的探究,不断总结实践经验,及时给予学生帮助,精准解决好学生碰到的困难与问题,努力提高对分课堂教学效果.

——评《提升当代社会主流意识形态认同度研究》