佩戴局部义齿并有单侧颞下颌关节紊乱病症状患者咬合危险因素的二元logistic回归分析*

宋李幸 张振萍 王翠翠 刘 璐 薛 飞 王美青 储雪雁

颞下颌关节紊乱病(temporomandibular disorders, TMD)是一种口颌面部常见的、主要涉及颞下颌关节(temporomandibular joint, TMJ)、咀嚼肌及其相关附属结构的咀嚼系统疾病,其常见临床症状主要表现为口颌面痛、TMJ弹响、张口受限及下颌运动异常等[1]。TMD的病因非常复杂,至今没有定论。但许多研究表明,TMD与咬合的关系非常密切,例如:缺牙相关的垂直距离降低、邻牙倾斜及对颌牙伸长等继发性咬合改变[2-7],错畸形相关的第三磨牙的伸长[8,9]、覆覆盖关系异常等[10-17]。咬合关系非常复杂且又相互影响,有报道指出:单一咬合因素与TMD的发生并没有明显的相关性,但多个因素同时存在时发生TMD的危险性将明显增加[18,19],例如,与缺牙分布在较少象限的个体相比,缺牙数量相同但缺牙分布在较多象限的个体发生TMD的风险明显增高[2]。口腔修复体也是一种常见的与咬合关系密切的因素,它是人工构建的新的咬合关系,修复体的咬合接触特征与天然牙咬合接触之间可能存在一定的差异,例如修复体的硬度与牙釉质及牙本质之间存在差异等,虽然这些差异尚不能运用目前对咬合的认识或检测方法进行有效描述或检测,但其对口颌功能的潜在影响值得关注。本研究中我们纳入了135位佩戴局部义齿的患者,其中无TMD症状者(对照组)60人,有单侧TMD症状和体征者(单侧TMD组)75人,本研究通过比较对照组与单侧TMD组患者的临床表现及咬合特征,探索了佩戴局部义齿患者的咬合关系与TMD之间可能存在的关联性。

1.材料与方法

本研究符合赫尔辛基宣言,并获得了空军军医大学第三附属医院伦理审查委员会的批准(批准号:NO.IRB-REV-2021046)。

1.1 研究对象 本研究TMD组患者来自空军军医大学口腔医院口颌面痛及颞下颌关节病科2015-2018年期间收集的3000份符合DC/TMD诊断标准[20]的TMD病例。全部病例均由具有口腔医学专业硕士研究生学历以上并接受过标准化培训的牙科医生在患者首次就诊时进行临床检查后作出诊断。本研究TMD组病例入选标准为:(i)病历记录和石膏模型保留完整;(ii)年龄在18岁以上;(iii)口腔内至少有一个局部义齿(固定或活动义齿);(iv)主诉并经临床检查确诊为单侧咀嚼肌疼痛或TMJ弹响;(v)TMD病程大于3个月(;vi)开口度(加覆)不小于37 mm[21]。排除标准包括(:i)双侧都有TMD相关症状或体征(;ii)开口度(加覆)小于37 mm(;iii)有口腔颌面部创伤、类风湿性关节炎、发育问题、磨牙症、正畸治疗或TMD治疗等病史;(iv)有以下慢性疾病的明确诊断:糖尿病、颈椎病、骨质疏松症、心理疾病等;(v)使用特殊药物;(vi)妊娠期或哺乳期;(vii)口内无修复体或有全口义齿(包括种植体支持的全口义齿)。

TMD 组共纳入75 名患者,平均病程时间为18.79±38.54个月。其中男性患者16名,女性患者59名,平均年龄46.97±15.74岁;有修复时间记录的患者30例,其平均修复时间为64.60±59.75个月;其中70位患者接受了双侧颞下颌关节在牙尖交错位状态下的CBCT影像检查,检查所使用的机器是HiRes3D牙科容积断层仪(LargeV Instrument Corp. Ltd),具体技术参数为:成像视场为16-15厘米,体素大小为0.25毫米,电压为100千伏,电流大小为4毫安,曝光时间为26秒。影像诊断由空军军医大学口腔医院放射科接受正规培训的放射科医师给出。阳性诊断主要归纳为骨质增生(11人)、骨质磨损(16人)和间隙改变(41人)。

对照组由作者负责诊断和资料收集,入选者主要来自来口腔医院就诊的患者的陪人及家属。对照组入选标准为:(i)无TMD相关症状或体征,(ii)年龄在18岁以上;(iii)口腔内至少有一个部分修复体;(iv)开口度(加覆)大于37 mm。排除标准包括(:i)有TMD 相关症状及体征;(ii)开口度(加覆)小于37 mm;(iii)有口腔颌面部创伤、类风湿性关节炎、发育问题、磨牙症、正畸治疗或TMD治疗等病史;(iv)有以下慢性疾病的明确诊断:糖尿病、颈椎病、骨质疏松症、心理疾病等;(v)使用特殊药物;(vi)妊娠期或哺乳期(vii)口内无修复体或有全口义齿(包括种植体支持的全口义齿)。对照组共纳入60人,其中男性17人,女性43人,平均年龄50.32±11.79岁。60名对照组成员修复时间均有记录,平均修复时间为97.83±83.89个月。对照组未做TMJ的CBCT影像学检查。

1.2 口内检查 采用石膏模型和临床初诊病例记录相结合的方法来收集患者的咬合信息,主要包括修复体的位置、数量,修复体类型(单冠、联冠、固定桥或活动义齿修复),缺牙的位置及数量,覆与覆盖信息等。其中覆指垂直方向上,上前牙覆盖下前牙的程度,分为浅、中、深三度,标准分别为上前牙包裹下前牙唇面的程度,垂直方向上<13为浅,13-23为中,>23为深。覆盖指水平方向上,上切牙覆盖下切牙的程度,分为浅、中、深三度,标准分别为上切牙切端与下切牙唇面水平距离:<4 mm为浅,4-7 mm为中,>7 mm为深。由于开、对刃,反等不符合上述覆覆盖类别的咬合诊断,因而笼统归为“其他”。由于部分患者第一磨牙缺失或存在修复体,因此未对其做安氏分类统计分析。

1.3 统计学分析 采用SPSS 18.0版本统计软件进行统计学分析,当P值<0.05时认为存在统计学意义。采用T检验对符合正态分布的各组患者的年龄进行比较,采用秩和检验对不符合正态分布的各组患者的修复时间、修复体数量进行比较;采用卡方检验对性别、修复体类型以及浅、中、深覆和浅、中、深覆盖的频率分布进行检验;采用二元logistic回归分析方法对下列13个因素(单因素)和其不同组合的多因素的贡献进行分析,其中对照组赋值为0,TMD组赋值为1,变量选择采用正向逐步法(Wald),进入水平α为0.05,多因素分析中,年龄、性别、覆和覆盖为固定变量,将修复体位置等变量分别代入,分析有无相关性。

13个变量及其赋值情况如下:

(1)性别:1=男,0=女。

(2)年龄:1=21-30岁,2=31-40岁,3=41-50岁,4=51-60岁,5=61-70岁,6=71岁以上。

(3)修复体数量:1~32。

(4)有修复体象限数量:1~4。

(5)上颌前牙修复体,1=有,0=无。

(6)上颌单侧后牙修复体,1=有,0=无。

(7)上颌双侧后牙修复体,1=有,0=无。

(8)下颌前牙修复体,1=有,0=无。

(9)下颌单侧后牙修复体,1=有,0=无。

(10)下颌双侧后牙修复体,1=有,0=无。

(12)覆盖关系:1=浅覆盖;2=中覆盖;3=深覆盖。

(13)成对修复体:指单侧或双侧后牙上下牙成对修复的情况,1=有,0=无。

2.结果

2.1 临床检查结果 年龄、性别、修复体数量、修复体类型(单冠、联冠、固定桥或活动义齿修复)、修复时间、覆覆盖的分布见表1,两组间在年龄、性别、修复体数量、修复体类型、修复时间等方面无明显差异,两组病例的修复体类型均以固定修复为主。卡方检验结果显示,单侧TMD组浅覆者明显少于对照组(P<0.001,X2=20.064),TMD组“其他”咬合(即:开、对刃、反等)频数明显多于对照组(P<0.001,X2=21.691)。

表1 临床检查及覆覆盖检查结果

表1 临床检查及覆覆盖检查结果

*P<0.001,X2=20.064;**P<0.001,X2=21.691#“混合固定”指口内含有两种及以上的固定修复;##“其他”包括开,对刃,反等咬合。

样本量年龄男/女平均修复体数量修复体种类覆*覆盖**单冠联冠固定桥混合固定#活动活动+固定浅覆中覆深覆其他##浅覆盖中覆盖深覆盖其他##对照组60 50.32±11.79 17/43 5.00±4.85 17 14 6 9 6 8 42 10 4 4 35 10 11 4 TMD组75 46.97±15.74 16/59 5.11±5.57 25 22 8 6 8 6 2 9 9 13 24 33 14 2 26

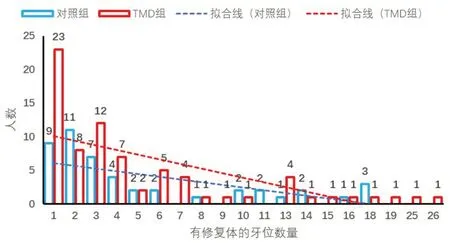

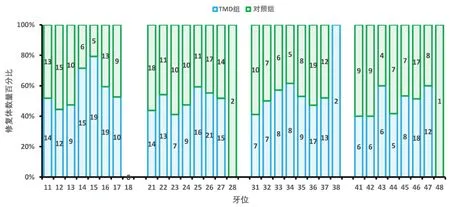

无论是对照组还是TMD组,1个牙位存在修复体的人数(即单冠修复者)最多,其次为2-4个牙位存在修复体者(多个单冠、连冠或三单位固定桥),多个牙位有修复体者较少(图1)。对各牙位上修复体的频数进行比较,修复体在各个牙位上的分布百分比,对照组与TMD组之间未见明显差异(图2)。

图1 两组病例修复体所覆盖牙位数的频数分布比较。图中各眶顶部标注的数字为对应患者的例数。虚线为趋势线。

图2 各牙位修复体在两组病例中的百分比分布情况。图中各眶内标注数字为对应牙位上修复体的数量。

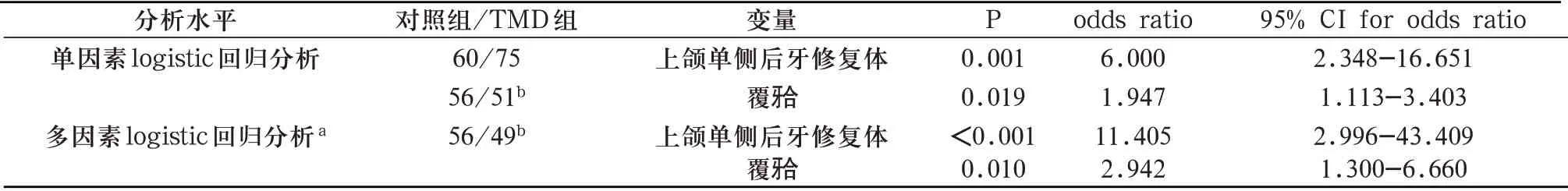

2.2 二元logistic回归分析结果 单因素二元logistic回归分析,仅覆(OR=1.947)和上颌单侧后牙修复体(OR=6.000)进入了回归方程(P<0.05),其95%置信区间见表2。当按照不同修复体位置变量进行分层,分别与年龄、性别、覆和覆盖进行多因素二元logistic回归分析时,依然仅有覆和上颌单侧后牙修复体进入回归方程,其中覆的OR值从1.947升为2.972,上颌单侧后牙修复体的OR值从6.000升为11.450,其95%置信区间见表2。其它因素均未进入回归方程。

表2 二元Logistic回归分析结果

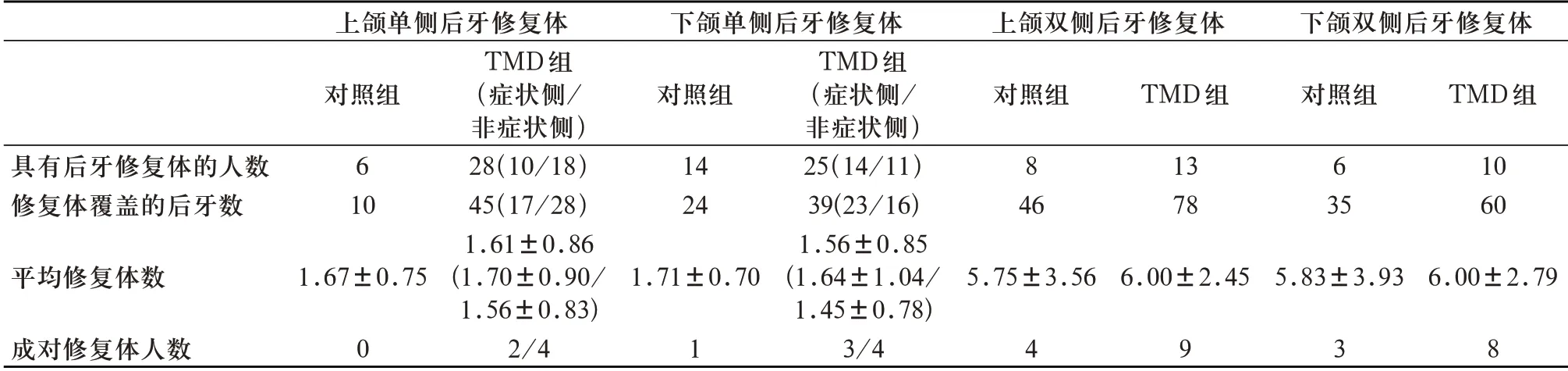

2.3 后牙修复体的侧别分布 有后牙修复体的人数以及被后牙修复体覆盖的牙位数情况见表3,有单侧上颌后牙修复体者的上颌后牙修复体人数及修复体数均表现为:修复体位于无症状侧者较多,修复体位于有症状侧者较少;而单侧下颌后牙修复体者则相反,修复体位于无症状侧者较多,修复体位于有症状侧者较少。有双侧后牙修复体者,修复体的侧别分布未见明显的侧别倾向性。

表3 不同区域后牙修复体在单侧TMD患者及对照组间的分布情况比较

3.讨论

本文对135例佩戴局部义齿的单侧TMD患者进行了咬合危险因素的二元logistic回归分析,在该135例佩戴局部义齿的患者中,60例无TMD症状和体征,75例具有单侧TMD症状或体征,两组患者在性别、年龄、修复体的数量、位置、类型及修复时间等指标方面没有明显差异,两组具有较好的可比性。卡方检验表明,在135例佩戴局部义齿的患者中,单侧TMD患者的前牙开、对刃、反等前牙异常覆覆盖的比例明显高于无症状对照组;单因素和多因素二元logistic回归分析结果表明,前牙深覆及佩戴上颌单侧后牙修复体为单侧TMD的危险因素。

大量文献指出:缺牙(尤其是维持咬合高度的磨牙缺失)与TMD关系密切[6];一项对缺牙数为1~14的受试者缺牙分布的研究表明,缺牙患者TMJ功能障碍与上颌第一前磨牙缺失(在咬合高度的支持中所起的作用相对较小)之间存在相关关系[5];另一项对部分缺牙患者的临床研究表明,后牙缺失未修复所导致的邻牙倾斜和对颌牙伸长与TMD相关[30];本课题组曾采用与本文相同的二元logistic分析方法对缺牙患者进行研究,结果表明,缺失同等数量的后牙、但缺牙分布在较多象限的个体,其发生TMD的风险明显高于缺牙分布在较少象限的个体[2],并指出:这些缺牙患者出现TMD的原因可能不是缺牙相关的咬合稳定性变化所致,因为缺牙数量相同情况下,缺牙分布在越多的象限,其咬合稳定性受累的可能性越小;这些缺牙患者出现TMD风险增加的原因可能与咬合干扰的形成有关,因为缺牙分布在越多的象限,其邻牙和对颌牙形成继发性咬合干扰的可能性越大[2]。本文修复体数量以及包含修复体象限的数量均未进入二元logistic模型,应与后牙修复体在一定程度上降低了形成缺牙所致继发性咬合紊乱的可能性有关。同样,戴用局部义齿的患者(无论固定义齿还是活动义齿)出现TMD的比例明显高于戴用全口义齿的患者[31,32],可能与戴用局部义齿者存在余留牙、进而形成咬合干扰的可能性较大有关。当然也可能由于戴用全口义齿患者的年龄通常大于戴用局部义齿患者的年龄[31,32],而TMD的自限性特点使得老年人的症状相对较轻。

由于缺牙久未修复易出现邻牙倾斜和对颌牙伸长,进而导致咬合干扰的出现,因而修复治疗可以是TMD的一种有效治疗方法,在一份病例报告中作者对一名患有TMD且有严重咬合紊乱和功能障碍患者,应用计算机辅助设计和计算机辅助制造(computer-aided design and computer-aided manufacturing,CAD-CAM)技术制作全口义齿,前后进行了4次复诊及2年的随访,结果表明,患者咬合稳定,TMD症状和体征得到明显的好转[33];有学者报告了对10例TMD无牙颌患者使用种植体支持的覆盖义齿改善下颌义齿稳定性的前瞻性临床研究,发现使用种植体支持的覆盖义齿佩戴3年后,患者TMJ弹响与疼痛症状减轻,下颌功能及活动能力增强[34];有人采用改良型治疗型义齿对上下颌后牙区均有牙列缺损的20名TMD患者进行单颌义齿修复治疗,佩戴义齿3个月后,20名患者的症状均有所好转[35]。但有些学者则认为,修复治疗不适合作为TMD患者的首选治疗方法,TMD的治疗应优先考虑保守和可逆的方法[36],只有先经过保守治疗减轻了疼痛和功能障碍后,才应在具有修复适应症的前提下进行修复治疗[6],因为修复体状况不佳可以导致TMD[37],即:修复体本身状况不理想的话,可能成为TMD危险因素。

那么哪些修复体容易成为TMD的危险因素呢?临床上绝大部分的修复治疗对口颌功能应是有益的,除上文所述修复体可以预防邻牙倾斜、对颌牙伸长,进而避免继发性咬合干扰的出现外,修复体还可以增加咬合接触面积,提升咀嚼食物的能力。病例对照横断面研究表明,修复体因素与TMD之间并没有明显相关性[38];佩戴口腔修复体的患者,其TMD症状和体征与义齿固位情况、稳定性、咬合误差、息止颌间隙、修复体使用时间等参数之间并没有相关性[39]。值得注意的是,由于许多固定义齿修复需要有足够的垂直空间,一些学者讨论了在修复治疗中永久增加咬合垂直高度是否安全的问题,认为没有迹象表明咬合垂直距离的永久性改变会对TMD症状产生长期影响[40,41]。但有学者对戴用修复体后出现TMD症状的TMJ进行影像学检查,发现关节前间隙和上间隙明显增大,而后间隙减小,认为这可能跟义齿修复相关的垂直距离偏低有关[42]。本文收集了佩戴局部义齿的单侧TMD患者,以没有TMD表现但佩戴局部义齿者作为对照,比较两组患者的咬合特征,结果显示,单侧上颌后牙修复体是单侧TMD的危险因素,而且伴有前牙深覆者该危险程度明显增加;进一步分析发现,TMD患者上颌单侧后牙修复体分布在非症状侧者较多。从生物力学的角度来看,上、下颌牙的受力方向和力的传导规律并不相同,上颌前牙为下颌运动提供切道,上颌后牙为下颌侧向运动提供导。上颌单侧后牙修复体是否可因影响了后牙导,进而导致对侧TMJ出现功能障碍,尚有待于采用例如图像分析、生物力学计算等方法加以论证。

本文存在一些不足之处,首先,为减少混杂因素,我们仅纳入了单侧肌肉痛或弹响但没有张口受限的患者;其次,由于DC/TMD的诊断依据是临床表现,故本文没有对对照组患者进行影像学检查,仅对TMD患者做了影像检查,用以描述病例组TMJ的病变水平;其次,虽然TMJ间隙改变并不一定会引起临床症状,但由于TMJ间隙改变不适合于归入“正常影像”表现,因此我们按照早期影像诊断文献[43,44],呈现了间隙改变的诊断结果。第三,咬合接触的诊断目前仍然存在技术瓶颈,本文未能进行修复体咬合接触点的细节分布进行分析、比较,因而单侧上颌后牙修复体是单侧TMD危险因素的内在机理尚不清楚。第四,本回顾性研究中患者的社会/心理或人格因素信息不全,而这些信息可能对咬合和TMD[11]之间的联系有一定的影响。