WHO Ⅱ级非典型脑膜瘤的临床特征与复发相关因素的研究进展

麦伍兰江·阿卜杜热西提,帕热哈提江·依孜木,阿布都克尤木·阿布都吉力力,杨小朋,张谦

脑膜瘤是最常见的神经系统肿瘤之一,约占成人原发性颅内肿瘤的30%以上,仅次于胶质瘤,儿童和青少年中较为罕见(0.4%~4.6%)[1]。脑膜瘤起源于蛛网膜细胞,目前发病机制尚未完全清楚,通常为生长缓慢、边界清楚的良性病变,手术切除为目前主要的治疗手段。根据世界卫生组织2016年第四版修订版中枢神经系统肿瘤的分类标准(简称2016新修订版)将其分为三个级别和上皮型、 纤维型、 富于淋巴细胞浆细胞型、砂粒体型、非典型性等15种组织学亚型,大约80%的脑膜瘤是WHO Ⅰ级,有17%被列为WHO Ⅱ级,大约2%对应于WHO Ⅲ级[2]。非典型脑膜瘤(atypical meningioma,AM)是一种介于良性与恶性之间的,具有转移及复发风险的侵袭性脑膜瘤类型,属WHO Ⅱ级。这类具有潜在恶性的脑膜瘤类型最早在1938年被Cushing和Eisenhardt在他们的经典专著里所描述,他们注意到这类变异的脑膜瘤,并预测其可能有脑浸润,随后进行了初步分类[3]。WHO Ⅱ级和WHO Ⅲ级脑膜瘤均具有潜在恶性,其恶变率约为6%,远处播散率高达10%[4],与Ⅰ级脑膜瘤相比AM局部复发风险较高、预后差、总体生存率较低。一般WHO Ⅰ级脑膜瘤经脑脊液转移至脊髓或颅内其他部位的情况较少见,相对多见于AM或恶性脑膜瘤。脑膜瘤向颅外转移(如转移至骨、肺、胃肠道和肝)的情况罕见,国内外相关报道也较少,但更多见于恶性脑膜瘤[5]。研究显示AM的复发率接近25%~45%,通常在首次手术切除后2~4年复发,随着随访时间延长,复发率有上升趋势[6]。

1 AM的临床特征

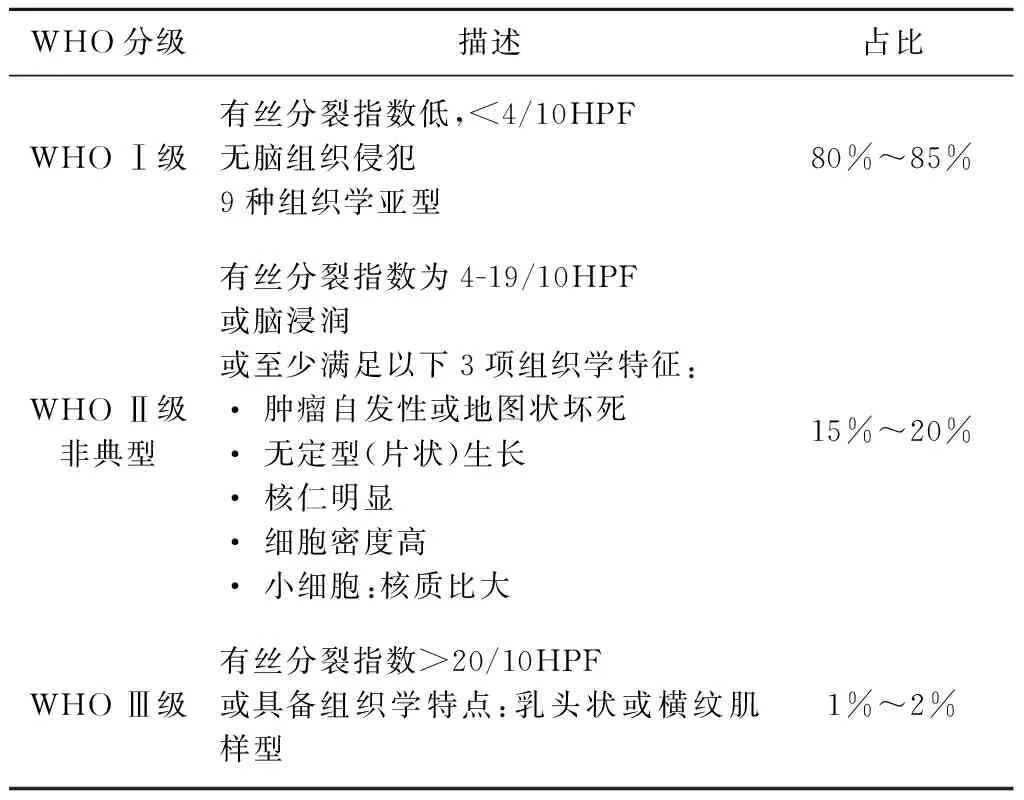

1.1 AM的分类及诊断 AM的症状主要与肿瘤所在部位、肿瘤大小及生长方式有关。因大部分脑膜瘤通常不是快速生长性病变,具有潜伏症状,故部分患者是在神经影像学检查中偶然被发现。常见的症状有颅内压升高引起的头痛、继发性癫痫、局灶性神经功能缺损、头晕等[2]。通常根据MRI等影像学检查疑诊AM,随后的确诊主要根据手术切除时获得的标本进行组织病理学检查。AM的MRI影像学特征有肿瘤的平均直径较大,形态、边缘多不规则,多呈分叶状,脑膜尾征短促而不规则;肿瘤内多见流空血管影,瘤体内信号欠均匀,肿瘤内可见坏死及囊变。易引起周围硬脑膜与骨质的改变,多呈浸润性骨质破坏,伴有不同程度的水肿,DWI信号以等、高信号为主,增强扫描多呈不均匀明显强化[7]。最近部分研究指出通过肿瘤囊变、坏死等MRI特征初步预测AM术后复发。AM的诊断至少满足以下3项:肿瘤自发性坏死、脱髓鞘、核仁明显、细胞密度高、小细胞(核质比大)。见表1。值得一提的是,以前的分类认为脑组织侵袭是一种分期标准,而不是分级标准,但近期研究发现伴有脑组织侵袭的WHO Ⅰ级脑膜瘤复发率和死亡率均接近于WHO Ⅱ级。因此,新修订版分类标准将肿瘤侵袭脑组织或有丝分裂指数为4-19/10HPF也列为AM范畴[8]。

表1 脑膜瘤的分类、诊断 [2]

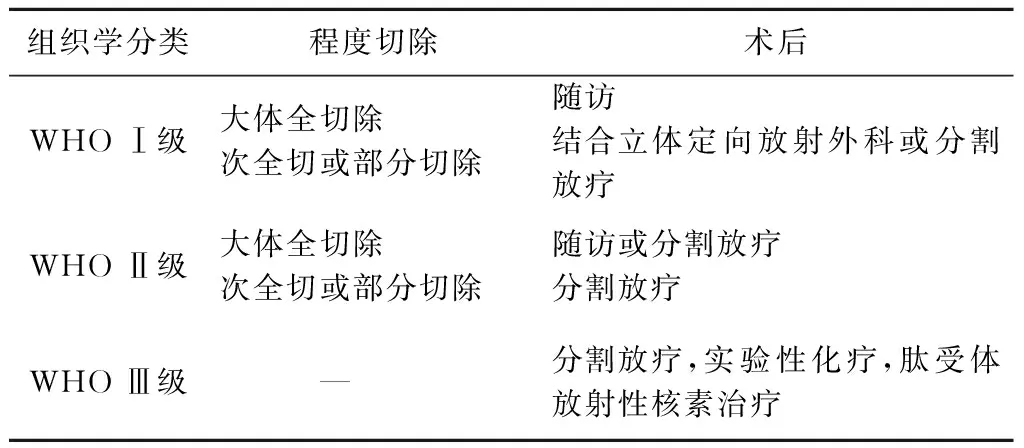

1.2 AM的治疗 AM的治疗主要以手术切除为主,如果肿瘤位于手术可及的部位,大体全切除术(gross total resection, GTR)是其标准手术方式;再根据肿瘤部位、患者的一般情况、手术切除程度等因素决定进一步辅助治疗方案。除了外科手术,化疗、基因治疗、靶向药物、激素治疗、免疫治疗等仍处在研究阶段,目前还缺乏疗效显著、安全、耐受性良好的药物。根据欧洲神经肿瘤学协会(European Association of Neuro-Oncology,EANO)2016年指南推荐(表2),对于WHO Ⅲ级恶性脑膜瘤患者及接受不完全切除的WHO Ⅱ级脑膜瘤患者,应将辅助放疗(radiation therapy,RT)作为初始治疗的一个标准组成部分[9]。而至于大体全切除的WHO Ⅱ级AM患者术后进行放疗的风险-效益平衡仍存在争议,最近的一些研究指出不论手术切除的程度如何,辅助放疗都能带来显著的疗效[10]。总体来讲,缺乏可靠公认、高质量的前瞻性研究证据,相关的回顾性研究结论也存在明显差异。对于接受GTR的AM患者,权衡放疗的潜在益处与副作用风险极为关键。与WHO Ⅰ级脑膜瘤相比AM患者的预后较差,受各种临床及病理学变量的影响,常见的不良预后有手术并发症(包括中枢神经系统感染、脑梗塞、神经功能缺损、脑积水、颅内出血)、术后肿瘤复发、癫痫发作、死亡等。另外,数项研究显示,复发AM的治疗失败率较高、二次手术风险较大、容易发生并发症,生存结局与恶性脑膜瘤相似[11]。随着时间的推移,突变的积累,复发的肿瘤表现出更强的侵袭性,变得更加难治或不再适合进一步手术切除或放疗。

表2 WHO Ⅰ-Ⅲ级脑膜瘤治疗推荐(欧洲神经肿瘤学协会)

1.3 AM的复发与转移 复发与转移是各类恶性肿瘤治疗中尚未解决的难题,很大程度上决定具体的外科治疗方向。AM术后复发是外科治疗后常见的不良预后,是患者术后再住院、二次手术甚至死亡的主要原因。复发影响患者疗效、术后生活质量、生存期等重要指标,而预测复发对患者术后管理、进一步辅助治疗及随访起指导作用。复发一般指通过计算机断层扫描或磁共振成像,在原手术或邻近部位发现肿瘤或残留病灶增大。AM约占所有脑膜瘤的15%~20%,其GTR术后复发率约为50%~55%[2]。EANO建议对接受GTR的WHO Ⅱ级AM患者予以随访或分割放疗,而选择的关键在于术后患者的获益程度,故掌握复发相关因素,进而预测术后复发风险,充分评估放疗潜在益处和副作用是后期治疗的主要依据,也是使AM术后患者获益最大化的关键。

2 AM的复发相关因素

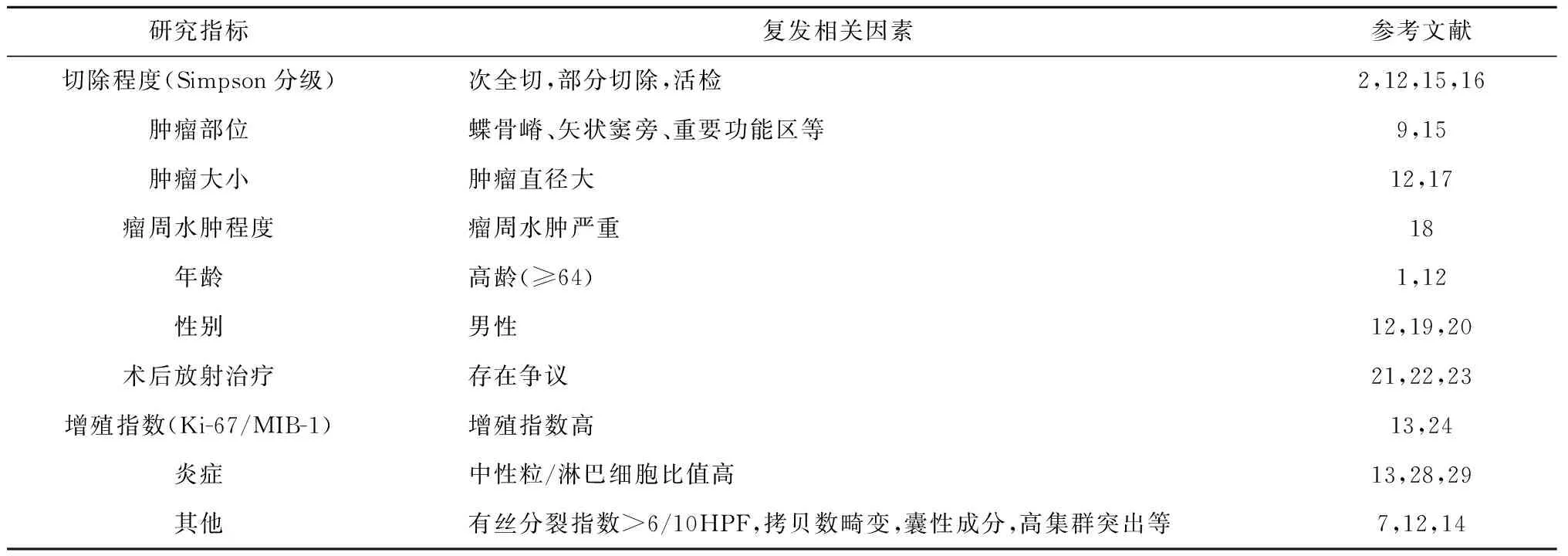

目前国内外研究已经显示出以下多种临床病理因素与AM术后复发相关,如手术切除程度、肿瘤大小(体积)、瘤周水肿、有无骨侵蚀、病理学生长方式(Sheeting等)[12]、Ki-67指数、MIB-1指数、肿瘤部位、有丝分裂指数>6/10HPF、术后放疗与否、纤维蛋白原和中性粒细胞-淋巴细胞比值(fibrinogen and neutrophil lymphocyte ratio,F-NLR)评分[13]、细胞遗传学异常(cytogenetic abnormality,CAS)评分[14]、特征性MRI表现(囊性成分,高集群突出[7])、术后KPS评分、性激素水平、肿瘤多发、年龄与性别等。见表3。

表3 AM复发相关因素

2.1 手术切除程度与肿瘤部位 多项研究显示肿瘤切除程度是影响复发的最主要因素[9,12],切除程度一般使用Simpson分级标准来描述,全切指切除程度达到了Simpson Ⅰ 级和Ⅱ级,肿瘤切除达Simpson Ⅲ级和Ⅳ级则视为次全切,Simpson V指简单减压或活检。一般脑膜瘤的生长部位以矢状窦旁、凸面、鞍结节较为常见,还常见于大脑镰旁、蝶骨嵴、嗅沟、小脑幕、侧脑室内等部位[15]。 根据肿瘤部位的不同,具体手术方案和术后管理也有差别。手术通常要求实现Simpson Ⅰ级切除,完全切除肿瘤、受侵犯的硬脑膜及异常骨组织[2]。但实际操作中部分肿瘤组织入侵面大、彻底清除可能导致严重并发症,还有部分肿瘤位于蝶骨嵴、矢状窦旁、颅眶沟通、鞍结节等较特殊解剖位置,或毗邻重要功能区,难以全切,术后容易复发。相反,有文献报道位于凸面的脑膜瘤术后复发率比较低,因为该部位周围解剖结构相对不复杂,外科操作比较方便,切除效果理想;提示手术切除程度对肿瘤复发有着重要的影响。Bir等[16]对81例患者进行的研究证实部分切除AM的复发率明显高于肿瘤全切的患者,其无病生存期(disease-free survival,DFS)也明显缩短。另外,Fioravanzo等[12]的一项前瞻性研究显示,Simpson Ⅲ级是AM复发的重要独立变量(Simpson Ⅳ级未被纳入该研究中),可作为复发预测因子。综上所述,手术切除程度是影响AM复发的最主要因素。大部分研究发现肿瘤的位置可能影响患者的预后,然而根本的机制还没有完全明确。一般认为是肿瘤部位的不同影响术中分离与切除程度,进而影响预后,尚没有文献证实肿瘤所在部位的局部组织差异导致各部位肿瘤术后复发率的不同,其机制待进一步研究。

2.2 肿瘤大小与瘤周水肿程度 肿瘤大小是影响外科操作的关键指标,是各类颅内肿瘤治疗及预后的重要因素。目前相关研究表明,AM体积、最大直径与复发有着密切的相关性。一项研究收集接受手术治疗的263例AM患者的数据,进行单因素和多因素分析并评估复发相关的预后因素,研究发现肿瘤大小≥41.5 mm与较高的复发风险及较短的无进展生存期(progression-free survival,PFS)有关[17]。多项研究发现,存在脑侵袭和(或)骨侵袭的患者,术后复发率高于无脑侵袭和(或)骨侵袭的患者,同时发现脑侵袭更多发生于肿瘤直径较大和肿瘤呈侵袭性生长的患者;可见肿瘤大小可直接和间接的影响手术后的复发。颅内肿瘤都可引起脑组织的局部损害,影响脑组织血液循环,阻塞脑脊液循环通路,最终造成颅内积水或脑水肿。脑膜瘤瘤周水肿是脑膜瘤较为常见的一种继发性病理改变,在临床上大部分脑膜瘤患者会产生瘤周水肿的现象,而且与瘤体发生的部位、肿瘤体积有一定的关系。水肿会进一步增加瘤体的占位效应,加重颅高压引起的症状,将直接影响患者的病程进展、治疗方案的选择以及预后评估。此外,脑膜瘤周围水肿越严重,术中的分离难度越大,同时复发率也较高;说明脑膜瘤瘤周水肿的发生及严重程度也可在一定程度上反映肿瘤的恶性程度和Ki-67的表达情况,其可用于初步预测术后复发。严峻等[18]认为水肿是因为肿瘤细胞通过分泌血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)促进肿瘤内血管生成,增加了肿瘤的血供,造成脑膜瘤周围的正常脑组织水肿,这也可能与肿瘤的复发密切相关;可见瘤周水肿的发生及严重程度有一定的预测复发能力,为临床手术方案、围手术期治疗及术后辅助治疗等提供重要参考。

2.3 年龄与性别 随着年龄的增大,体内各个系统发生肿瘤的危险性也越大,部分学者指出肿瘤也是一种老年病,其原因有体内致癌基因与抑癌基因水平的变化,基因调控失衡,致癌因素暴露时间的累计,体内免疫与各脏器功能的衰退等。脑膜瘤也不例外,流行病学数据指出脑膜瘤多发生于中老年,儿童和青少年中较为罕见[1]。脑膜瘤具有女性发病率高的流行病学特征,男女性别比为1∶2。相关研究提示脑膜瘤增值与性激素受体的表达有着密切的联系。此外脑膜瘤与乳腺癌也有一定的联系,一般认为是性激素依赖性肿瘤。孕激素受体(progesterone receptor,PR)、雄激素受体(androgen receptor,AR)、雌激素受体(estrogen receptor,ER)不仅影响脑膜瘤的发病与发展,近几年的研究表明还与预后、复发有着一定的联系[19]。Mukhopadhyay等[20]研究认为良性脑膜瘤的PR阳性率明显高于恶性脑膜瘤,此外PR高阳性率与较好的预后相关。其机制尚未完全明确,可能与PR对肿瘤细胞有丝分裂发生率的影响有关。国外一项多中心前瞻性研究[12]认为男性是AM复发的危险因素,可作为术后复发的预测因子。目前研究证实ER与AR在脑膜瘤表达的临床意义没有PR高,但随着辅助免疫技术的发展,脑膜瘤与性激素相关性研究的方向逐渐倾向于ER与AR的表达。性激素如何影响脑膜瘤的基因表达、蛋白质合成及细胞生长、生化,其中的具体机制等需进行大量研究来明确与证实。

2.4 术后放射治疗 随着立体定向放射外科(stereotactic radiosurgery,SRS)的发展,放疗逐渐成为神经系统肿瘤主要的辅助治疗手段。目前对于恶性脑膜瘤患者及接受次全切除的AM患者,辅助放疗作为综合治理的一个组成部分[9],而至于GTR的WHO Ⅱ级AM患者辅助放疗的有效性与安全性存在争议。虽然有多项研究报道肯定术后放疗的疗效,但目前没有随机研究数据可用于指导治疗决策。辅助放疗在阻止或延缓肿瘤复发方面有潜在益处,但也有风险和副作用。不同研究应用的研究方法、随访时间、统计分析不相同,存在局限性。美国肿瘤放射治疗协作组织(Radiation Therapy Oncology Group,RTOG)的研究[21]纳入了52例手术完全切除的AM患者,所有患者均接受放疗(剂量54 Gy,分割为30次)。随访3年无进展生存率为94%,无严重治疗相关不良事件发生,目前行进一步随访。哈佛大学开展的一项放射肿瘤学回顾性研究[22]纳入了1997年—2011年期间的91例AM患者,其中74例接受了全切,17例接受了次全切除。除1例外,所有患者术后都接受了分割放疗(中位剂量位60.0 Gy)。所有患者均接受MRI或CT随访,平均4.9年,结果显示辅助放疗显著降低了局部复发风险(HR 0.25, 95% CI 0.07~0.96),但总生存率无差异。Hardesty等[23]对228例AM患者进行了回顾性研究,其中71例(31%)患者术后接受辅助放疗,32例(14%)接受SRS治疗,39例(17%)接受辅助调强放疗(intensity modulated radiation therapy, IMRT)。平均随访52个月,接受SRS的患者复发率为25%(8/32),接受IMRT患者复发率为18%(7/39)。分析表明辅助SRS与总生存期或无进展生存期的改善无关,对其并没有显著的影响。术后辅助放疗是一种很有价值的治疗手段,而至于接受GTR的AM患者辅助放疗的疗效不是很明确,需进一步研究证实。更大的研究队列和更长的随访便可揭示SRS的远期治疗益处。未来,随着基因、分子研究的进一步完善,可更好地预测肿瘤复发倾向及放射敏感的AM亚群,而这类特定亚群从辅助放射治疗中能更好的获益。

2.5 增殖指数(Ki-67/MIB-1) Ki-67是一种表达于除G0期外所有细胞周期的非组蛋白性抗原,通常存在于细胞核中,与细胞增殖密切相关。Ki-67免疫组化阳性代表包括G1、S、G2和M各期的细胞,随着细胞周期的变化其表达也发生变化,能很好地反映肿瘤的恶性程度,被认为是可靠的反映细胞增殖活性的客观指标。如果处于增殖期的细胞越多,组织分化越差,Ki-67表达就越高,目前Ki-67在临床上可用于判断肿瘤良恶性、预测肿瘤复发等。目前Ki-67指数已应用于预测AM患者全切除后的复发[12],但也有部分研究发现Ki-67指数与AM患者3年PFS之间没有相关性[13]。值得一提的是,Ki-67指数高的肿瘤,往往生长速度更快,可在短时间内压迫周围脑组织,加快水肿,更容易引起颅内高压,导致症状出现,病程可短于Ki-67指数低者。Ki-67还可以直接或间接影响上述所讨论的肿瘤大小、水肿程度,NLR等,进而影响肿瘤的增值与复发[24]。单克隆MIB-1预测AM复发的依据与Ki-67相同。MIB-1是Ki-67的一种优良克隆,可以识别处在细胞增殖周期G1、S、G2和M期的细胞,与细胞核上的抗原特异性结合,使细胞核着色,可以用来判断细胞的增殖活性,从而间接预测复发。目前由于样本量、试剂、染色方法等的不同,所设定的分界值也难以统一,故不同研究所获得的数据无直接可比性,需要样本量大且研究设计统一的研究来进一步分析。

2.6 炎症 近年来,全身性炎症在肿瘤发生和发展中的作用引起了人们的重视。癌症和炎症之间的联系最早是在19世纪被发现的,其依据是有学者观察到肿瘤往往出现在慢性炎症的部位,而炎症细胞也较多地存在于肿瘤的活组织检查样本中,故相关流行病学研究推测,慢性炎症使人容易患各种癌症。据统计,全球15%~20%的癌症死亡与潜在感染和炎症反应有关。有许多慢性炎症会增加患癌症的风险(如幽门螺杆菌感染与胃癌、炎症性肠病与结肠癌、前列腺炎与前列腺癌等),因此,非甾体类抗炎药物已开始使用于个别肿瘤的治疗及预防中,其可以降低发病率和死亡率[25]。NLR作为肿瘤相关炎症的代表性指标,可以反映机体炎症反应的状态,并已被证实与许多恶性肿瘤的复发有关[26-27],其对颅内肿瘤预后的预测价值已得到了证实[28-29]。中性粒细胞在肿瘤生长和血管生成中起着积极的作用,相反,淋巴细胞在抑制肿瘤增殖方面起着重要作用;因此,中性淋巴细胞比率提高可预测恶性肿瘤的复发风险。另外,最近有研究强调高纤维蛋白原血症与各类肿瘤的恶性行为和不良预后有关[28]。Chen等[13]把上述两个参数结合起来构建了一个新的F-NLR评分系统,对268例术后AM患者术前7 d内进行的外周血检测结果进行了统计学分析,并研究证实了术前F-NLR评分与AM患者3年PFS有相关性。随着F-NLR评分的增加,3年PFS降低,因此,F-NLR评分可作为评估AM复发风险的一个预测因子。虽其相关机制尚不清楚,但是可能机制有纤维蛋白原在细胞外基质中形成的“网”可以促进细胞生长,肿瘤的粘连、迁移和侵袭。其次,血小板-纤维蛋白沉积在肿瘤细胞周围形成的物理屏障可以阻止肿瘤细胞与自然杀伤细胞的杀伤接触。基于基因组测序的个性化医疗可能会改变医疗服务的未来,相比之下,术前非侵入性血浆生物标志物在肿瘤复发风险分层方面具有巨大潜力,此外,这些生物标志物也可以通过常规设备进行分析,具有实用性和廉价性。

2.7 其他 除了上述主要影响因素以外,部分研究显示AM的复发还与以下几种因素有关。Fioravanzo等[12]的前瞻性研究提示有丝分裂指数(有丝分裂指数>6/10HPF)、特定的病理学生长方式(Sheeting等)也是术后复发的独立危险因素,可作为复发预测因子。Aizer等[14]对32例接受完全切除且仅接受手术治疗的AM患者的遗传学资料进行了分析,首先确定所有级别脑膜瘤的试验队列中11种常见的拷贝数畸变,并总结了这些异常来设计细胞遗传学异常评分(cytogenetic abnormality score,CAS)系统,结果显示拷贝数畸变的数量与AM患者在全切除后的复发风险有着密切相关,有一定的临床应用价值。此外有报道指出囊性成分,高集群突出等特征性MRI表现也与AM全切术后复发相关,可在无创的影像学检查中诊断AM及初步预测其复发[7]。

3 结 论

AM是最常见的原发性神经系统肿瘤之一,从1938年首次被描述到至今,其诊断标准及治疗方案在不断地完善,其中预测术后复发是AM相关研究中的一个热门方向。随着相关指南的逐步完善与诊断水平的不断提高,其临床及科研关注度也逐渐上升。但与其他神经肿瘤相比,为AM的诊断和治疗提供建议的证据水平较低。虽有国内外研究指出与术后复发相关的多种危险因素,尚缺乏可靠公认、高质量的前瞻性研究证据,针对AM复发危险因素的相关研究仍处于进行时。通过今后基因、分子水平的研究能更加准确地预测复发,为未来个体化、多模态治疗提供循证医学证据。希望通过后期的大量研究能建立一种包含上述各类危险因素的预测AM复发评分系统,实现能准确、早期预测复发,并及时对复发风险高的患者采取最合理的术后辅助治疗,给患者带来更好的疗效及预后。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。