借古开今 以西润中

黄丹麾

中国山水画滥觞于战国,滋育于东晋,独立于南北朝,兴盛于隋唐。隋代展子虔的《游春图》是现存最早的山水画,从画面上看,它结束了“人大于山,水不容泛”[1]的稚拙阶段,进入“青绿金彩,工细巧整”[2]的崭新图式。 画家祁自敏正是远溯隋唐青绿山水画,融合水墨山水画,由此形成浅淡雅逸的个性化山水风貌。

水墨与彩墨

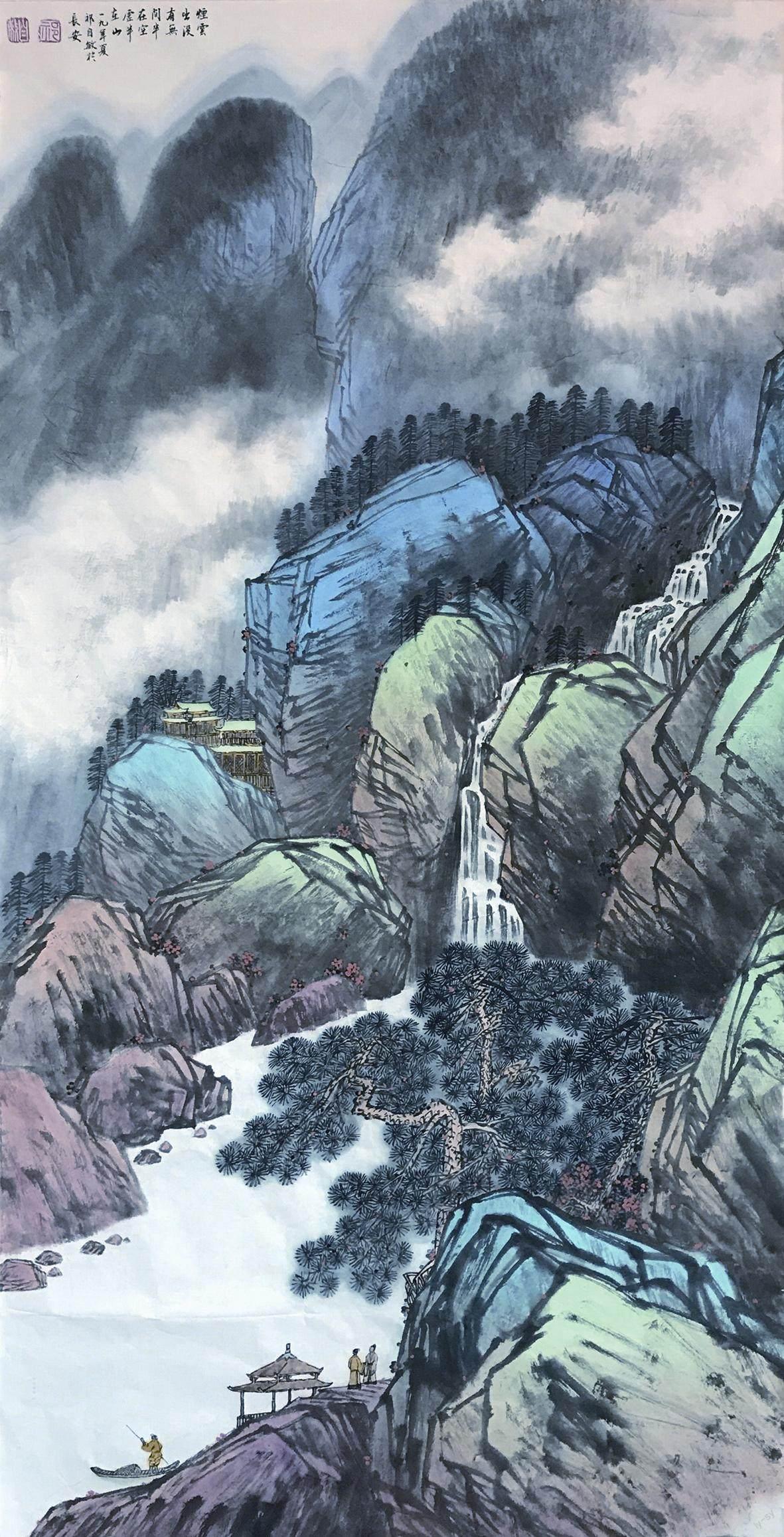

自敏的山水画形态多元,语言丰富。其作品从媒材上看,可以被分为两类:一类以水墨为主,另一类以彩墨为主。《秋林赏泉》《溪山烟雨》(封三)、《悬瀑丹崖万仞流》《雨过泉飞乱壑松》《松壑清泉》《飞泉挂碧峰》《仙境春长》等作品可以被看作是以水墨为主的代表作;《碧山琼阁映翠薇》《幽谷传天籁,白云悠悠过》《云烟叠嶂》《万壑滴翠谷》《秋水文章不染尘》《青山松风图》《青山藏古寺》《青山飞泉》《清泉奔流出大壑》等作品属于以彩墨为主的代表作。彩墨作品又可再分为青绿和浅绛两个小类。《青山藏古寺》《青山飞泉》《青山松风图》《万壑滴翠谷》等作品是青绿山水画中的典范;《秋水文章不染尘》《幽谷生紫烟》《云烟叠嶂》《远帆归去水连天》等作品属于浅绛山水画中的精品。总的来说,自敏的山水画走的是南宗或南派山水画之路,以秀润、媚丽、清新、温婉、灵动见长。

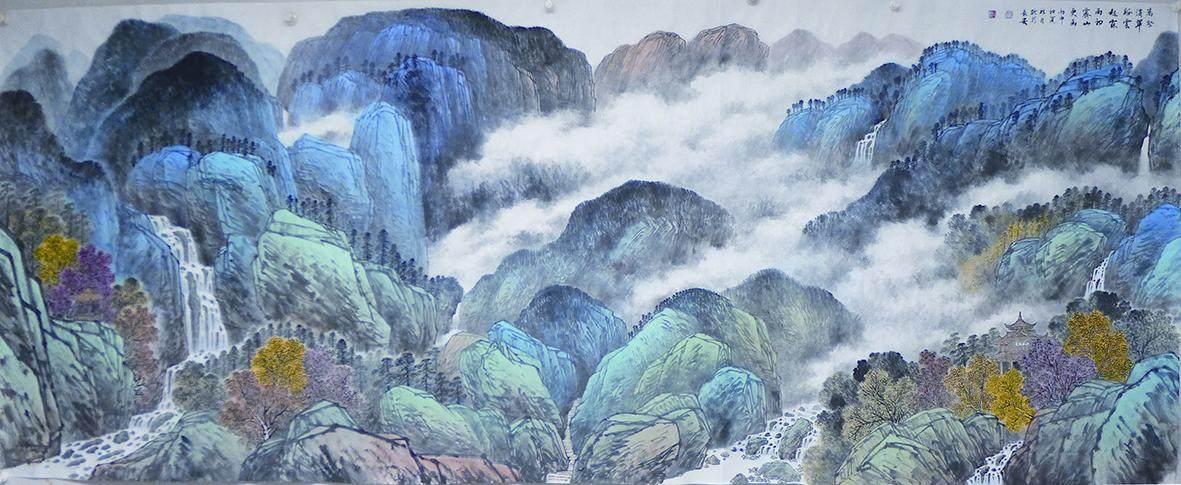

“三簇粉黄”打破了青绿一统画面的单纯

《万壑滴翠》以大面积的青绿和少许浅绛之色描画起伏的群山,以留白和淡墨绘成的白云萦绕于峰峦,大有气韵升腾之感,这与巍巍群山形成了虚实对比。左右山峰之上有细笔点厾的灌木,它们密密麻麻,郁郁葱葱。左侧灌木呈“S”形构图,右侧灌木呈“Z”形构图,这样就把设计因素和绘画元素有机融会,具有鲜明的时代感。近景各有三簇粉黄相间的林木,打破了青绿一统画面的单纯,使色彩更加丰富多样。同时,三条小溪蜿蜒而下,与山石、林木形成动静对比。缓缓流动的小溪和翠绿的山谷林木相互照应,提点出“万壑滴翠谷”的画眼。

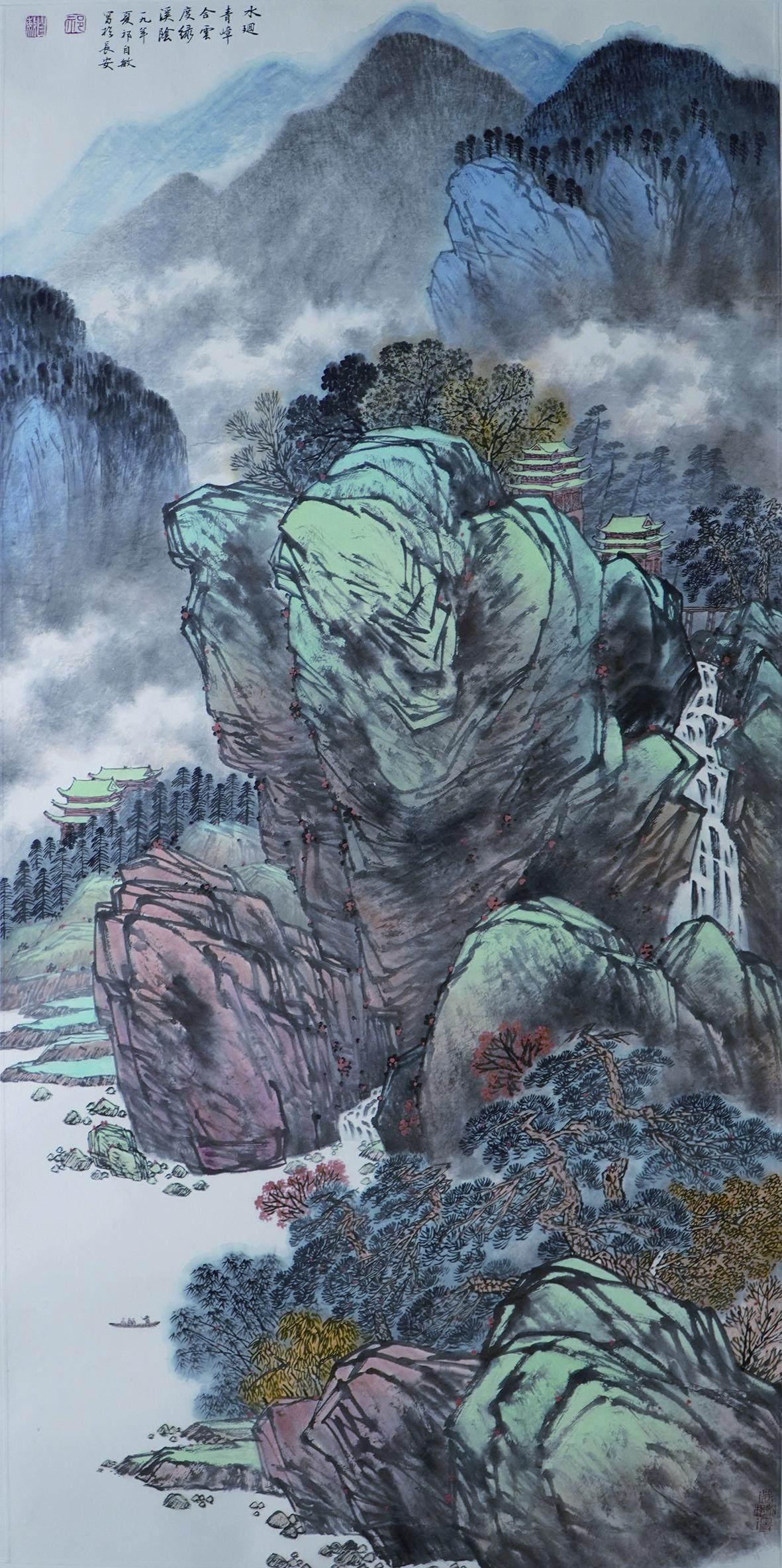

呈橫向环抱式构图

《碧山琼阁映翠微》先以淡淡的青墨点染远山,再以青蓝描画群山,复以金碧描画楼阁,最后以淡墨和留白描画云气。树木以青、黄、绿、黑等多种颜色点染而成,层次丰富。远山的描画具有几何化倾向,近山的描画运用了西画中的轮廓线,二者构成虚实对比。石头的肌理和纹路颇有写意感,三股小溪从山石的夹缝处顺势流淌,一位挑夫拾级而上,小溪、挑夫与山石、林木形成动静对比。全画呈横向环抱式构图,笔墨的浓淡、干湿与设色的轻重、明暗融为一体,尽显“碧山琼阁映翠微”的主题和意趣。

打破远虚近实的常规构图

《远帆归去水连天》以浓墨重色描画三角形的远山,再以浅绛淡墨描画近山,这就打破了远虚近实的常规构图,进而在立意上不落俗套,别出心裁。“远帆”本来是题眼和中心所在,但是作者却反其道而行之,将其置于不显眼的边角之处,“漫不经心”地一笔带过,给人以离经叛道、独树一帜之感。自敏以淡墨描绘江水,隐约透出一丝光感,形成碧波荡漾、潮水涌动之态。近景中山石之间的低矮灌木红绿相间,它们呈圆润的几何图形,这与远处的三角形山脉形成呼应之势,可谓构思巧妙,不落窠臼。

吸纳西画的光感元素和焦点透视

《楼阁赏泉》中的山石皴擦,借鉴了版画中的肌理和质感,用笔简洁,力量十足,颇有“马一角”(南宋以画“边角之景”而著名的画家马远)的风范。对云雾和溪水的描画,则吸纳了西画的光感元素和焦点透视,具有一定的纵深感和立体性。树木的绘制借鉴了中国古代花鸟画的“折枝”画法,楼阁的处理可谓“神龙见首不见尾”,和李唐“竹锁桥边卖酒家”的立意颇有异曲同工之妙。

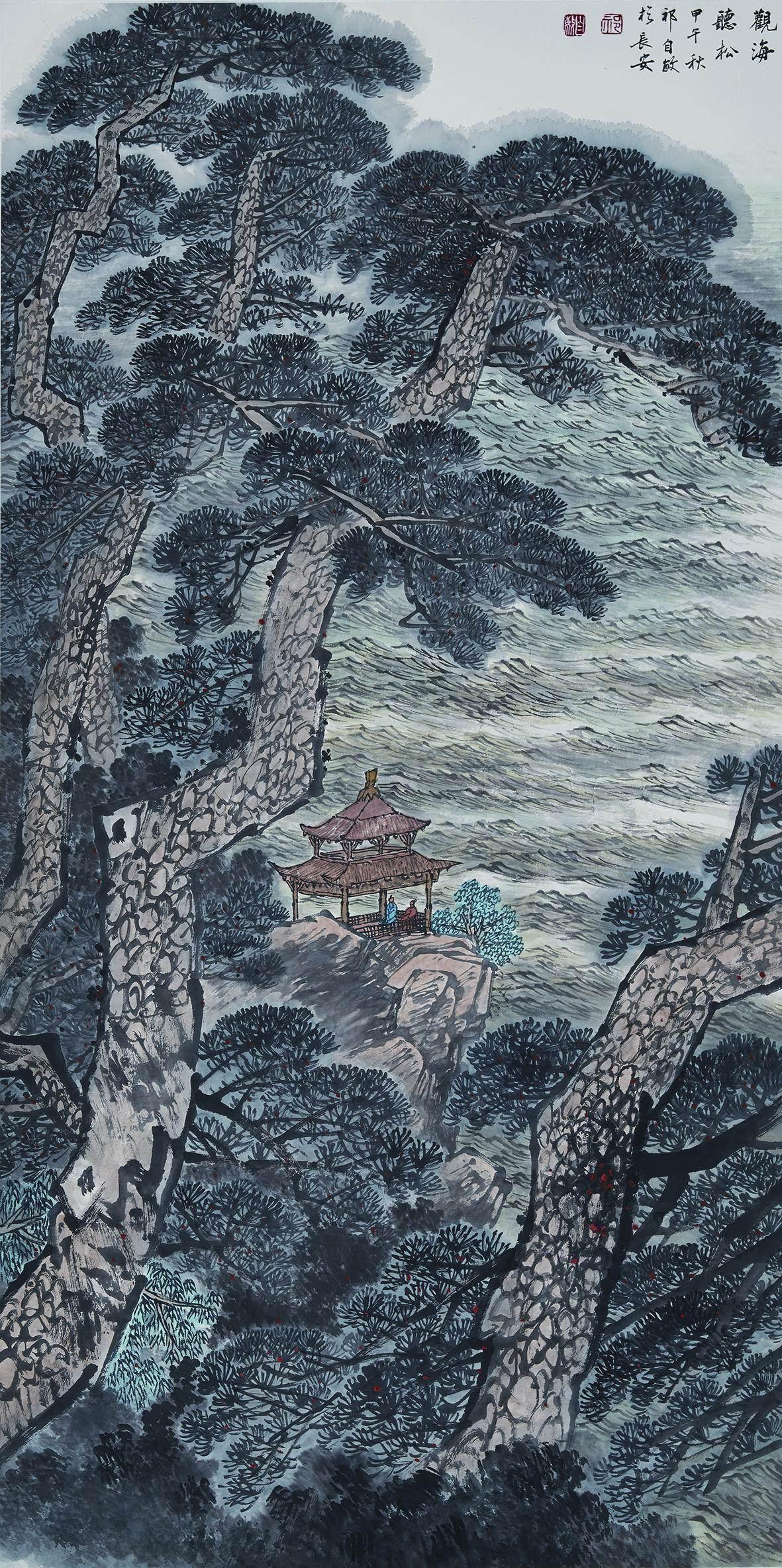

化用现代摄影技巧

《观海听泉》在构图上别有新意,画面由左向右横空而出三棵巨松,傲然屹立于万物之上,该作赓续了中国古代绘画中的边角构图理念,在艺术表现上则化用了现代摄影技巧,以局部放大的手法描画松树的质感和体量感,它们顶天立地处于画面的主导位置,而题眼的“海”与“泉”则处于次要位置。画题中不曾出现的亭台和人物,被作者以精巧的点缀之笔置于画面中心,完美地将观者的视野和情思引入画中情境,使作品具有可游可居之感。该画作以立意取胜,成功之处在于以颠覆常规的构思,营造卓尔不群的布局和意境。

淡雅明快

《秋水文章不染尘》(封二)以淡墨和留白描画瀑布,明显带有设计性和光感。对山石的描画则借鉴了西式速写因素,笔墨清新松弛,设色淡雅明快,画题“秋水文章不染尘”点出秋景的明净与祥和,一派安逸放达之境油然而生。

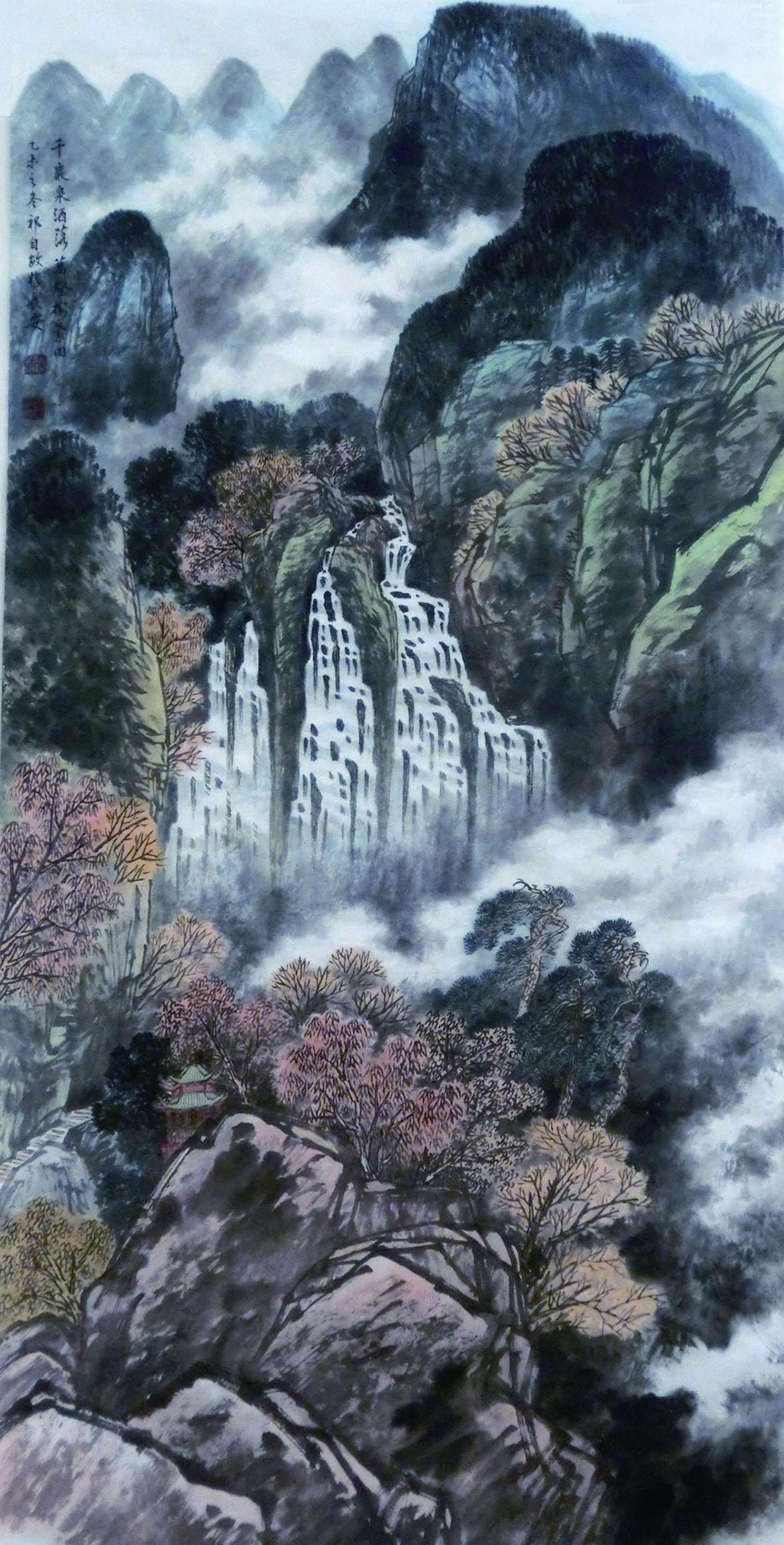

尽显淡雅意趣和潇洒气韵

《秋山飞泉》可以说是《秋水文章不染尘》的姊妹篇。此画群山简括,林木繁盛,泉水飞溅。近景中的泉水流向与上方的云气走势,隐约形成“X”形制,层次分明,叠叠递进。青黄相间的树木凸现秋天的多姿,蒸腾的云气和淙淙的泉水营造出一片生机盎然的美景。该画的山石描画借用了西画中的轮廓线,山石的勾勒显示出画家的书法功力,逸笔草草之间尽显文人淡雅的意趣和潇洒的气韵,是一幅不可多得的小品力作。

以书入画

《幽谷传天籁,白云悠悠过》先以深浅相间的青绿描画山峰,再以淡墨描画云雾,二者构成浓淡对比后,画家复以淡笔和留白勾勒瀑布,于是,云气、飞瀑和山石、树木形成动静对比。浅黄树木的出现避免了青绿一统画面的单调。画家勾勒的几何化山石凸现了作者以书入画的理念,悠悠白云和幽静的山谷呈现出超脱世俗、独与天地相往来的自然天籁之境。

青绿山水画和浅绛山水画与水墨笔意融为一体

祁自敏远追隋唐宋元诸家之迹,近学“长安画派”大家何海霞和“新院体”倡导者阮荣春笔意,在秉承“书画同源”理念的同时,以书入画,以色入墨,在青绿山水画和浅绛山水画的传统之上勇于创新,把青绿山水画和浅绛山水画与水墨笔意融为一体,并将版画的肌理感和概括性、油画的立体性和光感引入传统笔墨体系之中,进而形成了纵览古今、横亘中外的艺术风貌。

文人画的诗心和笔意

自敏的绘画立意脱俗,在构思上往往以新奇取胜,即强调避熟就生,反叛古人和先贤的成法,这的确需要胆识、勇气和智慧。他的山水画作品非常注重诗意追求,有时化用古代诗文作为画题,如“幽谷传天籁,白云悠悠过”;有时直接搬用古诗,如“秋水文章不染尘”,以诗文有机配合山水画的意境营造,这样就使其作品更具文人画的诗心和笔意。自敏山水画中的“无我之境”居多,但是这种“无我之境”常常蕴含着“有我之境”,也就是说包含着艺术家的内心情怀和人化自然,其笔墨中的山川其实就是他的胸中丘壑。

自敏继承了唐宋以来的青绿山水画和浅绛山水画技法,反对文人画的过度粗野和漫无边际的大写意、大泼彩,多用笔勾勒,少施皴擦。他将浓艳的青绿转化为幽婉清淡、明快通透的淡彩,形成特有的素雅纯净、清新秀丽之美。

擺脱地域文化的束缚

自敏来自汉唐兴盛之地——西安,但是他没有因为身处西北,而追求雄健厚重的北派山水之貌,而是把学术视野转向江南,努力营造秀媚、温润的南派山水画之风。他摒弃了“关西大汉,手持铁板,唱大江东去”的豪放,而是走向“二八佳人,执红牙板,歌杨柳岸晓风残月”的婉约,这样做的目的就是为了摆脱地域文化的束缚,追求更具个性化的审美图式,此和高更当年离开巴黎前往塔希提岛的用意如出一辙。因为只有如此,才能在地域共性之中保持个性品格,这是又一种改弦更张的创新。

抛弃浓艳重彩

自敏的山水画骨子里流露出典雅、闲适、文静、温和之气,这是对传统文人画过于追求气势甚至忽视笔墨技巧的一种强有力反击,昭示着他对阮荣春先生所倡导的“新院体派”山水画之认同。清代袁枚在《随园诗话》中曾云:“文似看山不喜平,画如交友需求淡。”这就是说,写文章好比观赏山峰那样,喜欢奇势迭出,最忌平坦;画画就像交朋友一样,须得淡雅朴素。其实,绘画的淡雅朴素源于道家的“玄素”之美,中国画的黑白即是道家所谓的阴阳,中国山水画就其本质而言,就是老庄哲学的艺术表达,这也是自敏抛弃浓艳重彩的根本原因。

结语

总之,自敏的山水画在温婉淡雅的笔墨图式中营造幽静宁和之境,于浅绛明快的色彩中构建澄妙清澈之文心,真正做到了借古开今,以西润中,进而卓然自成一家之貌,这由衷令人欣喜和敬佩。目前,他已近“知天命”之年,正是身体和精力最为充沛之时,我真诚地希望自敏深耕传统,纵览古今,横亘中外,在守正创新的征途中,不断涤除旧弊,引领风尚,早日形成更具个性化的艺术风格,为描绘出更多更美的艺术佳构而砥砺奋进,再创辉煌!

作者单位:中国美术馆

参考文献:

[1][2]郎承文主编.中国画百事通[M].杭州:浙江人民美术出版社,2004:197,197.