边境吸毒人群童年期负性事件与成年期注射吸毒行为的研究

李佳霜 ,李 静 ,游 晶 ,陆 蓉

(1)昆明医科大学公共卫生学院,云南 昆明 650500;2)国家卫健委毒品依赖和戒治重点实验室,昆明医科大学,云南 昆明 650032;3)昆明医科大学第一附属医院感染性疾病和肝病科,云南 昆明 650032)

截至 2020 年我国现有吸毒人员 180.1 万名,其中57.2%滥用合成毒品,海洛因、冰毒(甲基苯丙胺)等滥用品种仍维持较大规模[1]。童年期负性事件(adverse childhood experiences,ACEs)是18岁之前儿童经历的紧张和潜在的创伤性事件,包括虐待、创伤、车祸、父母离异/死亡、家庭成员精神障碍等。文献回顾提示,童年期负性事件(ACEs)一直与物质使用风险增加相关,经历过任何一项ACEs 会导致物质使用障碍风险增加,随ACEs 增加而每日吸烟和饮酒比例增加,酒精和可卡因依赖发生率越高,且多种ACEs 暴露与物质使用较其他不良健康状况的关联最强[2-5]。物质滥用者中注射吸毒行为与艾滋病毒和丙型肝炎病毒感染风险上升相关[6-7],研究也显示注射吸毒者(injection drug users,IDUs)人群中自我报告的儿童期情感虐待的患病率相当高[6],且在此人群中注射器共用行为与儿童期性虐待独立相关[8]。鉴于目前我国关于注射吸毒人群童年期负性事件调查的研究较少,笔者假设边境地区吸毒人群中有ACEs 人群其成年后发生注射吸毒行为的概率也会高,并且ACE 事件越多程度越高则注射吸毒行为的发生比例也越高,以期早期对童年期负性事件发生进行预防和控制,最终降低成年期注射吸毒行为危害的发生。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究目标人群为边境吸毒人群,纳入标准为:(1)曾经有过注射吸毒行为或者入组美沙酮或过去6 个月使用过兴奋剂的人群,药物滥用诊断符合《精神诊断与统计手册(第五版)》[9](DSMIV)物质依赖的诊断标准者;(2)年龄在18 岁及以上者;(3)愿意接受调查并签署知情同意书。排除标准为:由于身体和心理原因不能参加本研究者。

1.2 抽样方法

2021 年1 至7 月采用响应驱动抽样(response driven sampling,RDS)及连续性抽样纳入边境某地区的405 名吸毒者。RDS 抽样的3 个启始种子由当地疾控中心医务工作者提供:1 号种子是入组当地美沙酮门诊的吸毒者,第2 号种子是社区中新拘捕的吸毒者,第3 号种子是拘留期满释放后复吸人员。为确保转介有效,制作转介卡,每个种子仅可发放3 张转介卡,并编号明确转介的轮次、推荐人和被推荐人;转接卡上详细注明现场调查的办公室,并配有位置地图,留下24 h 联系电话,消除吸毒人群戒备心理;完成问卷及采血,给予每人首轮80 元补助金;每转介成功1 人给予20 元补助金,待血液检测结果出来,当面告知受访者检测结果,并发放转介成功补助金。由于新冠疫情的影响,人员流动性降低,3 轮转介后RDS 抽样终止,共收集目标人群25 例。同时,连续性抽样获得社区新拘捕的吸毒人员,计380 例,共计405 例。目标人群纳入标准:(1)年满18 岁人群;(2)曾经使用过毒品且最近6 个月有毒品使用;(3)愿意接受调查并签署知情同意书。排除标准:(1)不能配合完成问卷者;(2)不能配合抽血者。

1.3 童年期负性事件及注射吸毒行为问卷

根据儿童期创伤问卷(CTQ-SF)[10]及Wave 3 of the National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions(NESARC-III,美国)[11,12]包含的不良童年经历项目,结合目标人群特点自编童年期问卷;经预实验调整校正,信度Cronbach’s alpha 为0.506,效度KMO 系数为0.592,巴特利特球形度检验显著性小于0.001。童年期负性事件问卷调查目标人群16 岁以前的经历,具体条目为:(1)家里是否有人关心我(如:家中的父母/其他成年人让您感到饥饿或不准备正餐;把钱花在自己身上而没有您需要的东西,例如衣服、鞋子或学习用品);(2)家里是否有人向我说过侮辱性或让我伤心的话;(3)是否发生过性方面的事情/性虐待/有性色彩方式触摸;(4)是否有人照顾我、保护我/关心我的身体健康(或无视未能为您提供医疗服务);(5)家里是否有人重视我/爱我(被单独留下或无人看管);(6)是否觉得父母希望从没生过我/或者恨我;(7)家里是否有人打我/用皮带等惩罚我/受到了躯体虐待(推、抓、打);(8)是否觉得家人没有关系亲密/家庭状况需要改善(您的父亲母亲/其他成年人存在暴力行为);(9)家人是否因为酗酒吸毒(安非他明类兴奋剂、鸦片、海洛因、大麻等)而不能照顾家庭。每个条目选项为“是”、“否”两级分类。每个ACE类别的问题选择“是”赋值1 分,选择“否”赋值0 分,。将所有条目得分相加,范围为0~9 分,得分越高则ACEs 程度越严重,根据“0 分”、”1~2 分”、“3 分”、“4 分及以上”,将ACEs严重程度分为“无”、“轻”、“中”和“重”。注射吸毒行为信息采集是年满18 岁目标人群的首次吸毒年龄、注射毒品的类别、注射频率、注射器共享情况、境外注射行为。本研究应变量为:是否存在注射行为(0=否,1=是);纳入的自变量为:年龄、民族、婚姻状况、是否育有小孩、教育程度、职业、经济来源、是否存在ACE、ACE 严重程度和是否患传染性疾病,具体变量赋值见表3。

1.4 统计学处理

数据采用Epidata 3.1 软件进行双录入,SPSS 24.0 进行统计分析,图由Excel 13.0 完成。分类资料采频数、率和构成(%)进统计描述。两组间均数进行独立样本t检验,2 组间计数资料进行χ2检验进行统计推断及Logistic 回归分析进行统计建模,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般人口学特征

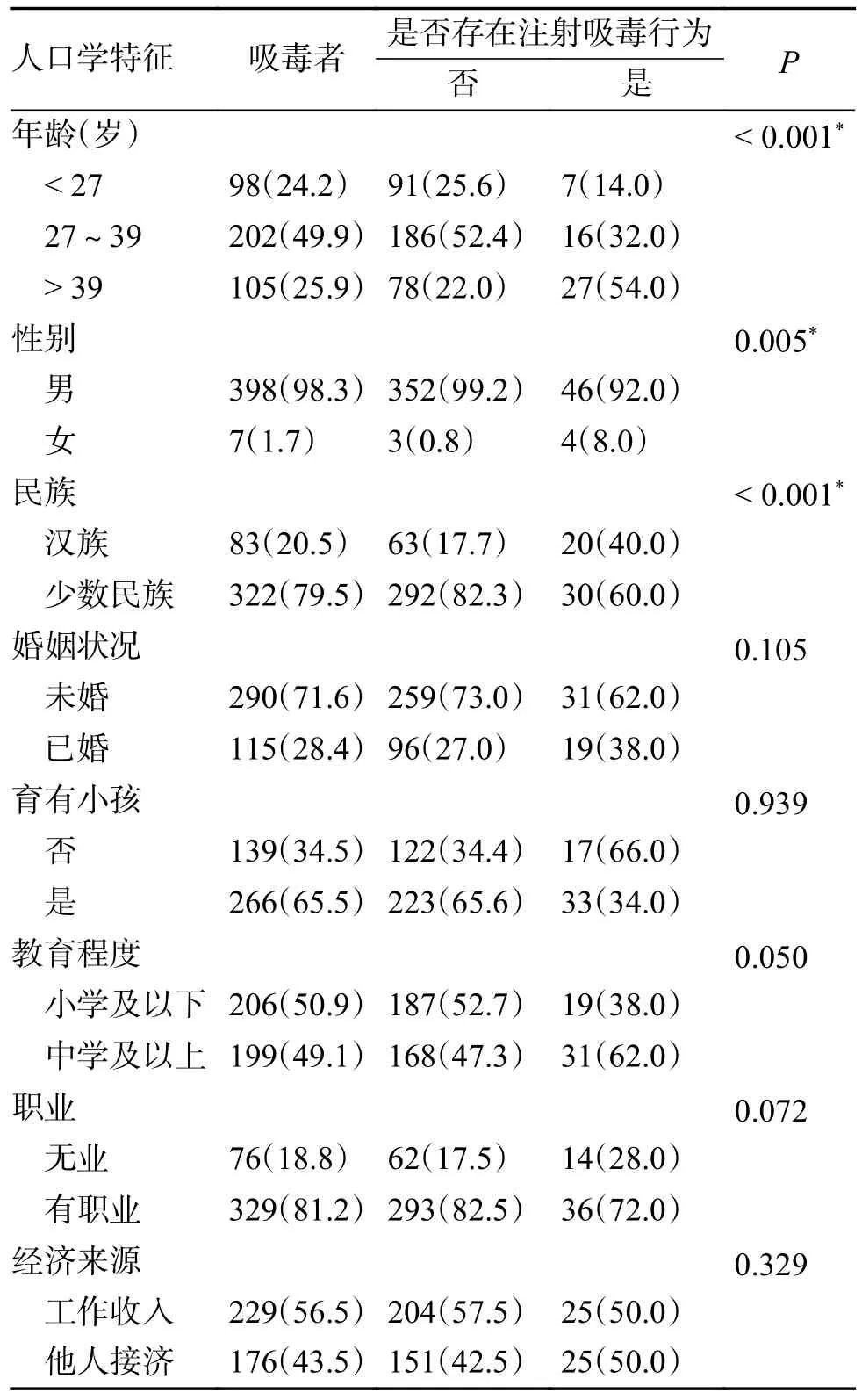

本研究中共纳入吸毒者405 名,存在注射吸毒行为的人占12.3%,成年期出现注射吸毒行为以男性、39 岁以上、少数民族、未婚、有小孩、小学及以下文化程度及有职业的人群为主,见表1。

表1 边境吸毒人群的人口学特征 [n(%)]Tab.1 Demographic characteristics of drug users in border areas [n(%)]

2.2 边境吸毒人群毒品滥用的模式

海洛因为年限平均使用年限15 年,冰毒片剂和晶体10 年左右,摇头丸为13 年;首次使用毒品的平均年龄22~28 岁,ATS 的首次使用平均年龄22~23 岁,见图1。

图1 边境吸毒人群毒品滥用的模式图Fig.1 Patterns of drug abuse among border drug users

2.3 边境吸毒人群童年期负性事件

存在注射吸毒行为者有过ACE 事件超过1 件以上者占42(84.0%)人,ACE 严重程度得分与存在注射吸毒行为者存在明显差异(P< 0.05)。在ACEs 各类事件中“家里人没有关心我”、“觉得父母希望从没生过我/觉得家里有人恨我”存在差异(P< 0.05);注射吸毒者存在ACE 最多事件为“家里人没有关心我(80.0%)”,其次“家里人向我说过侮辱性或让我伤心的话(40.0%)”、“家里人没有人重视我/家里人没有爱我/没有互相关心(38.0%)”,见表2。

表2 边境吸毒人群ACEs 事件是否存在注射吸毒行为的分布[n(%)]Tab.2 Distribution of ACEs among border drug users with injecting drug use [n(%)]

2.4 目标人群存在注射吸毒行为Logistics 回归分析

应变量为是否存在注射吸毒行为(0=否,1=是)。ACE 严重程度得分及人口学特征为自变量,全部纳入进行Logistic 回归,赋值见表3。处理模型变量的引入水平为0.05,剔除水平为0.1,方法为前进法,各变量以第一水平为参考值。

表3 变量赋值表Tab.3 Variable assessment of logistic regression model

年龄、民族及ACE 严重程度得分可能是目标人群存在注射吸毒行为的影响因素。ACE 严重程度得分1~2 分[OR=0.329,95%CI(0.098,1.100)],3 分[OR=0.203,95%CI(0.055,0.749)],4 分[OR=0.178,95%CI(0.054,0.585)],年龄[OR 1.051,95%CI 1.020,1.083)]、民族(OR 0.380,95%CI 0.189,0.765)],见表4。

表4 注射吸毒者及其影响因素logistics 回归分析Tab.4 Logistics regression analysis of injecting drug users and their influencing factors

3 讨论

边境吸毒人群中10%左右存在注射吸毒行为,童年期发生负性事件吸毒人群中约85%存在注射吸毒行为。成年期出现注射吸毒行为以男性、39岁以上、少数民族、未婚、有小孩、小学及以下文化程度及有职业的人群为主;海洛因平均使用年限最长,其次为冰毒片剂和晶体;首次使用毒品的平均年龄集中在20 多岁。ACE 严重程度、年龄及民族可能是目标人群存在注射吸毒行为的影响因素。

回归分析发现ACEs 的严重程度与注射吸毒行为呈负相关,这与ThomasKerr 的研究发现四种类型童年期负性事件与高危青年的注射吸毒无关结果不一致[13]。可能不良的童年发展环境有助于建立与注射吸毒行为相关的负面结果,从而降低成年期注射吸毒的可能性;另外童年期经历ACEs 可能塑造了抵御注射吸毒行为的良性弹性机制,这种目前缺乏量化的弹性一方面减轻了童年逆境,另一方面避免了成年后注射吸毒危险行为的出现[4]。吸毒人群中发现ACEs 中特别是情感虐待与吸毒行为的相关[14],这与本研究发现的各类ACEs 事件中关于情感虐待的“觉得父母希望从没生过我/觉得家里有人恨我”、“家里人没有关心我”与注射吸毒行为有关联是一致的,而有研究发现性虐待与注射吸毒者间注射器共享保持独立且正相关[8],但本研究中性虐待中“做性方面的事情/性虐待/有性色彩方式触摸”方面与注射吸毒行为无关,可能是样本量较少未发现明显关联。童年期负性事件与成年期注射吸毒行为相关,为我们早起对青少年开展预防童年期负性事件的发生提供了科学依据,以期望通过早期关爱以减少成年期注射吸毒行为。同时也提示干预措施的重点放在经历过童年期情感虐待的吸毒人群中,以减少注射吸毒行为进一步带来的更大危害。

年龄及民族也可能影响成年期注射吸毒行为。在关于IDUs 年龄的两项研究发现,家庭效应特别是由于母亲或父亲物质滥用[15]和家庭注射吸毒[16]引起的童年创伤,与早发的注射吸毒有关。本研究的相关“家人因为酗酒吸毒(安非他明类兴奋剂、鸦片、海洛因、大麻等)而不能照顾家庭”事件中,IDUs 家庭中父母存在吸毒情况的比例很高,并且注射吸毒的年限更长,至此提示关注存在吸毒问题的家庭特别是有IDUs 的家庭中未成年孩子的成长环境,并有所正确的引导和干预很重要。另外注射吸毒行为与民族关联,我们发现是汉族可能更易有注射吸毒行为,这与其他边境注射吸毒人群的调查发现IDUs 以汉族为主一致[17],可能当地汉族人群多来自外省内陆地区的迁徙谋生,面临生存压力较大,更容易出现注射吸毒行为。

本研究是目前少数关注注射吸毒人群童年期负性事件的研究,但存在一些局限性,横断面研究限制了进一步解释童年期负性事件对成年期注射吸毒行为的因果关系,且童年期背景因素的调查还有限。本研究的调查结果显示童年期负性事件与注射吸毒行为的相关性,这为日后有效的预防和治疗干预措施提供科学依据。

——儿童性虐待的影响、危害及心理干预