20世纪早期躺椅的设计演变及历史编纂学分析

张舒也

皇家艺术学院,伦敦SW7 2EU,英国

一直以来,椅子在西方社会中发挥着重要的作用。它能够敏锐地捕捉到社会环境的变化,并以新的物质形态反映出来。它彰显着人们的社会性,规范人们的日常社会活动,紧紧凝聚着西方文化。文中不局限于日常用椅的范畴,而是强调椅子的医疗作用,分析一种十分特别的椅子——躺椅。

躺椅的出现源于对新功能——即一款能满足生理差异的椅子的需求。这种差异主要体现在性别、种族上。男性普遍高于女性,且肩部更宽、髋部更窄;东亚人普遍四肢不如高加索人或非洲人长[1]。为了适应这种生理差异,人们开始设计能够自动调节座椅结构的新型椅子,而躺椅就是其中之一。

躺椅除了有高度的灵活性、可调节外,还比其他椅子更加舒适。躺椅的类型多样,在户外出现了甲板躺椅,而在室内最有名的是1866年的莫里斯椅。19世纪末期社会上出现了新的躺椅需求,在英国、欧洲大陆、殖民区和美国的疗养院中,都大量出现了供肺结核患者修养的治疗型躺椅;到了1950 年代中期,随着三联药物疗法的出现,这种疗养院大量关闭,理疗躺椅也基停止生产。但这类躺椅的设计思路被一些20 世纪的设计师们吸取,并基于此设计出了许多20世纪现代设计中的代表性躺椅。

文中讨论的是从理疗躺椅到现代躺椅的设计演变。根据坎贝尔(Campbell)[2]所述,这一设计演变主要发生于20世纪早期到二战前,完成此后躺椅被归入了主流的现代设计中。接下来将对这种设计演变进行介绍。

一、从理疗躺椅到现代躺椅

从19世纪末期开始,理疗躺椅大量出现在欧美地区的疗养院中。

肺结核患者每天需要于通风处(阳台或户外)在躺椅上修养2~3 h以达到治疗目的。一把理想的理疗躺椅常具有以下特征:有可调节的靠背,宽阔的扶手和能承托双脚并防止毯子掉落的脚踏板;由于要求能抵抗各种严酷的天气,躺椅的基本架构采用硬木、金属或藤条编制。整体来看,其设计要求是舒适、易于清理,同时成本低廉以保证医院董事会或慈善组织在经济上可以承担。

图1是1890年在德国丹嫩费尔斯BASF疗养院病人斜躺在沙发椅上休憩的场景。此图也暗示了在19世纪末期肺结核病剥夺了欧洲工业社会许多潜在的男性劳动力,并对当地经济造成打击。

图1 BASF疗养院病人斜躺在沙发椅

图2 是1920 年的瑞士“达沃斯躺椅”(Davos Couch),其上置有毛皮袋、毯子和锡质水壶。这款理疗椅如今被达沃斯酒店(Davos Hotel)摆在阳台上作休闲躺椅用。历经一个世纪,椅子的整体设计变动不大,但功用却早已不同。

图2 达沃斯躺椅

普遍观点认为仰躺对患者的治疗功效最大,而怀兹博士(Wise)[3]在1917 年提出了另一种观点,认为患者在俯卧时能够靠重力将肺腔清理干净,见图3。

图3 由两把藤凳支撑的另一种斜卧姿势

理疗躺椅在疗养院的大量使用使其成为了20世纪早期一种常见的椅子造型,并且吸引了包括约瑟夫·霍夫曼、让·普鲁韦、夏洛特·贝里安、勒·柯布西耶、密斯·凡·德·罗和马歇·布劳耶等在内的许多现代设计师的注意。躺椅从理疗椅到现代躺椅的设计演变就在此时发生。

最早的现代躺椅是霍夫曼在1905年设计的“用来坐的机器”(Sitzmaschine),在维也纳附近的一间水疗中心供心情焦虑的客人使用。躺椅以山毛榉木做基本构架,易于清理,椅背以棘轮机械调节,附带抽拉式脚架,见图4。

图4 “用来坐的机器”

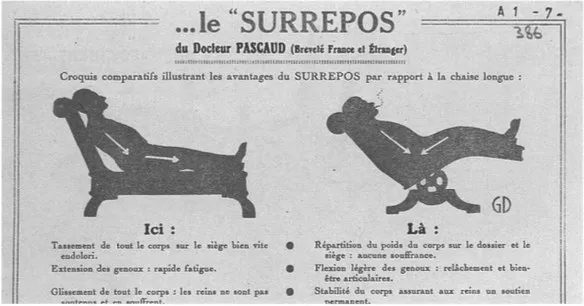

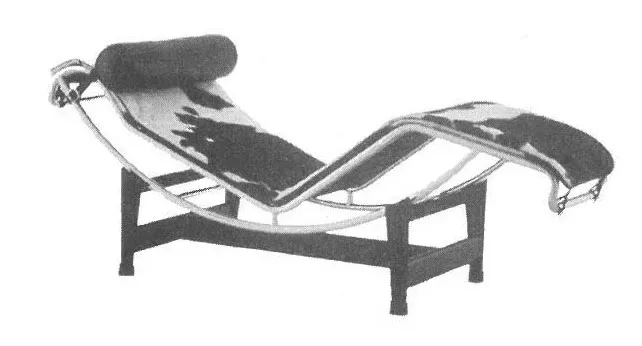

1922年让·帕斯科德根据解剖学原理设计了有助于健康的新款躺椅(Le“Surrepos”)(见图5),受其启发,柯布西耶与贝里安等人于1928年设计了著名的柯布西耶躺椅(Chaise Longue Chair LC4),它能承托人的整个后背,并且适应不同的体型,到今天骨科专家仍在推荐[4],见图6。

图5 帕斯科德躺椅的宣传页

图6 柯布西耶躺椅

1933年阿尔瓦·阿尔托在仔细研究过治疗肺结核病人的理疗躺椅后设计了一款可以在各种天气下使用的钢制框式架结构躺椅。考虑到这款躺椅的涂漆钢管设计太过于“医疗化”,阿尔托并未将其纳入他开发的阿泰克(Artek)室内家具系列。直到1960 年代一款由桦木胶合板做框架、黑帆布包裹的改良版躺椅开始作为室内家居销售。该案例充分体现了20 世纪从理疗躺椅到现代躺椅的过渡,见图7。

图7 供病人在阳台休息的阿尔托躺椅

1947 年埃德加·巴托鲁奇与约翰·瓦尔海姆在1893 年一款理疗躺椅的启发下又设计了伯尔瓦躺椅(Barwa Chair),见图8。

图8 伯尔瓦躺椅

根据躺椅从19世纪末到20世纪初的设计演变,可以总结出4点变化,功能上,躺椅从医学理疗转为休闲日用;环境上,从疗养院转为室内空间;使用者从肺结核患者转为现代市民;生产上,从过去只面对疗养院的有限市场转向大规模生产。而躺椅的可调节性和理疗功能则在现代设计中被完整地继承。

促使躺椅设计演变发生的因素有两点,在20世纪初,人们开始崇尚阳光及其为健康带来的积极影响,在建筑上修建宽阔的阳台和露台以接纳阳光,随之更多的休闲躺椅被置入[5]。此外,随着社会生活节奏加快、人们经济水平提高,追求休闲的生活方式成为室内空间设计的重要考虑因素,也促进了现代躺椅的出现。

二、对斜躺姿势和舒适概念的观念转变

人们在20 世纪初对躺椅的积极态度是历经几个世纪的发展演变而来的。人们对斜躺姿势认识的发展也反映出人们对“舒适”接受程度的转变,文中以19世纪以前、19世纪和20世纪早期3个阶段主要从文化层面进行论述。

(一)19世纪以前的观念

椅子最早被设计出来不是为了舒适和便捷,而是为了约束就座者,更好地规范他们的坐姿,使他们的服装和假发处于合适的位置[6]。17世纪初躺椅在法国出现,当时社会政治局势较稳定,而人们的个人生活多了一些自由度,躺椅开始在宫廷外的贵族阶层兴起。等到18世纪早期,新兴的中产阶级对休闲舒适的生活家居有了更高的要求,躺椅进一步普及,当时女性在法国社会生活中的主导地位也促进了躺椅的传播。但尽管如此,宏观来看18世纪时期的椅子在多数情况下仍是为了约束人们的行为、追求仪态优雅而被使用。

根据克劳力的论述,他认为无论是对优雅还是舒适的追求都是需要习得的,而在19 世纪之前,人们使用椅子时对优雅的追求胜于对舒适的追求,直到19世纪“舒适”才作为一种文化被真正接受和彰显出来,成为社会进步的标签。这时我们可以引入一组“人—物”辩证关系的讨论。克劳利认为,人们对优雅的追求通过物质文化和人们与这些物的互动彰显出来。而克兰茨则觉得物质世界可以“对人说话”,通过向人们传递信息来影响人们的行为和看法。克劳利强调人对物的影响,而克兰茨强调物对人的改变。那么人们对“舒适”这种文化概念的习得过程是如何与“人—物”关系发生反应的,人们是先有了追求舒适的意识,并且通过生产躺椅将这种态度反映出来,还是先有了躺椅在社会中的普及,才影响到了人们的生活习惯和观念意识,这个问题有待进一步探讨。

(二)19世纪的观念

19 世纪是人们对斜躺姿势和“舒适”概念认识的转折点。尽管在19世纪中期仍出现过反对声音,认为斜躺是不够体面和优雅的一种姿态,比如萨贝塔什(Sabertash)[7]认为这种姿势“永远都不应在绅士的社会中出现”。但整体而言社会对斜躺和追求舒适是持积极态度的,比如在1869年纽约的《生产商和建造者》杂志中就有人提出“舒适、便捷和健康是设计座椅时首先要保证的”。

学者吉迪恩(Giedion)[8]在1975 年解释了这种态度转变是源于中产阶级的需求。在19世纪,上层工人阶级和中产阶级有了更多可以自由支配的资金,于是开始追求新的休闲方式。克劳利也在2001 年认为舒适的理念所提供的价值观、消费模式和生活方式都促进了中产阶级的形成。此外,根据勃宁顿于19世纪初仿绘的一幅水彩画(画中斜躺着的约瑟芬皇后与其身后的沙发有明显的空隙)(见图9),吉迪恩推测斜躺姿势先于躺椅出现。这或许一定程度上能解释上文提出的问题,正是人们先有了追求斜躺、寻求舒适的意识,才促进了躺椅在社会中的生产。

图9 约瑟芬皇后

此外,19世纪工作和生活空间的明显区分也使人们在两种空间下的姿势更加分化——在工作空间更加端正,而生活空间则更加放松休闲,这也进一步促进了人们对舒适的追求[9]。

(三)20世纪早期的观念

发展到20 世纪,人们对躺椅的态度更加积极,除了上述人们更崇尚阳光、有了可支配的资金寻求休闲的生活方式外,在1920—1930年代对躺椅本身的积极理疗意义也有了新的认识,这得益于人体工程学和解剖学等理论的支持。但是,这些20世纪晚期的研究成果并没有提及理疗躺椅在其中发挥的作用。而1920—1930 年代恰恰是从理疗躺椅到现代躺椅设计演变发生的阶段,理疗躺椅的医疗功效本应成为促进人们认可现代躺椅的重要影响因素。

其实躺椅从理疗用椅转变为现代家居为现代设计增添了新的意义。梅西认为,明星设计师们设计出的许多代表性椅子经常使用金属、木材和皮革做基本框架,与真正舒适的室内休闲用椅截然不同。在她的观点下,舒适与现代性是相互对立的。而笔者认为,正是20世纪初从理疗躺椅到现代躺椅的转变,打破了舒适与现代性之间的对立性,使这两种特质可以在现代躺椅上共存,既能够给就座者提供最大的舒适和放松体验,同时又成为了经典的现代设计案例被市场和学界认可。

三、人体工程学视角下椅子与身体的关系

前文主要从文化层面探讨了躺椅和“舒适”概念的历史演变,以下则从生理科学层面介绍躺椅的生理学特点,探讨人体与椅子之间的人机关系。主要从躺椅的功能性和人们对生理舒适的认识两方面展开。

(一)躺椅的功能性

1948年吉迪恩曾说过,从18世纪末开始躺椅的灵活性便满足了人的生理学需求。它可调节,因此拥有多样的类型和组合以实现人们身体的全面放松,这是一种有意识、且有机的人机互动关系。它的设计初衷就是提供极高的功能性和最大的舒适度,直到19世纪末期仍是如此。到1920—1930年代,人体测量学的研究也进一步促进了躺椅的发展。

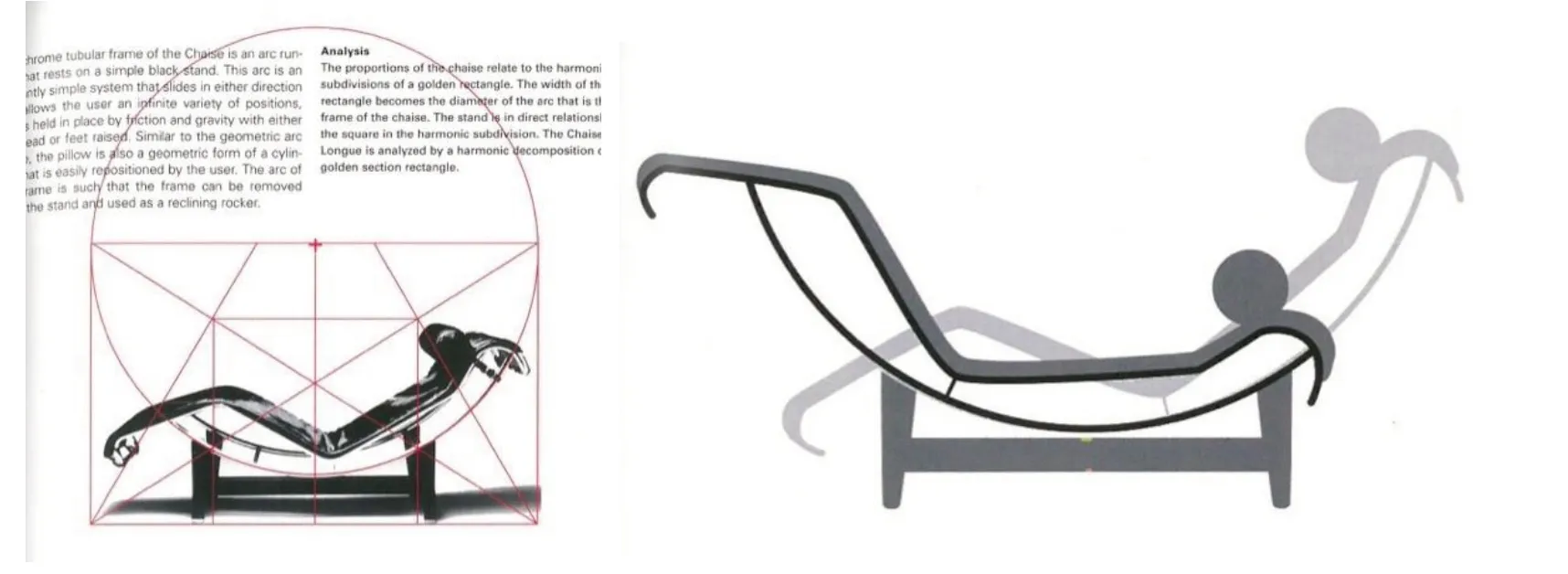

以柯布西耶躺椅(Chaise Longue Chair LC4)为例可进一步介绍其生理学优势。据克兰茨在2000 年所述,脊柱外科医生仍在推荐柯布西耶躺椅。它表面平整,可以承托整个后背(从肩膀、脖子到头),而不像一般的椅子仅能承托住胸腔的部分。同时骨科医生也推崇柯布西耶躺椅,认为它适用于不同的体型。伊兰姆(Elam)[10]在2011年也说到,柯布西耶躺椅的框式架结构构成了一个由黑色支架支撑的弧形,这个弧形系统可以向左右2 个方向滑动,人们能以不同的姿势躺于其上,并且借由摩擦力和重力保持稳定,见图10。

图10 柯布西耶躺椅的几何学形态和姿势示意

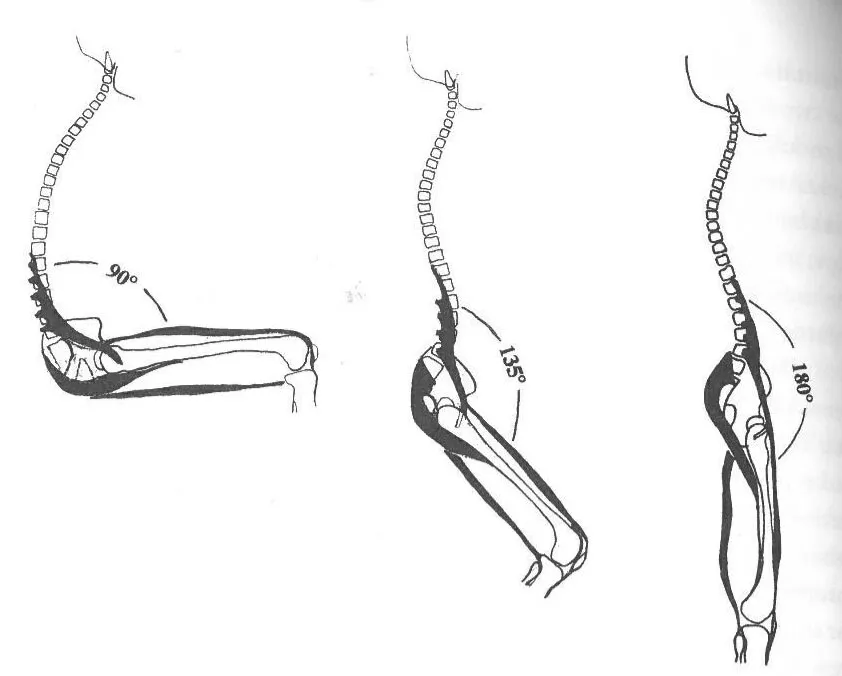

关于躺椅还有两条解剖学原则值得一提。其一是梅塞尔(Maisel)[11]在书中描述的亚历山大建设技术(Alexander Technique)。里面提到椅子设计的基本原则是要保证为头颈提供有机的力学支撑使它们可以自由活动。因此椅背需要设计得足够高才可承托头部和肩膀,而这点只有躺椅的设计能够完整实现。其二是克兰茨提出的,人们的脊柱应当保持“S-型”。倘若在臀部没有足够空间则会形成“C-型”的状态,给肌肉、器官和脊柱造成压力。“S-型”是一种处于半坐半站的姿势,换一个角度即恰好是躺椅所提供的半坐半躺的姿势,这是对人体健康比较有利的身体形态,见图11。

图11 “C-型”“S-型”和直立姿势

遗憾的是,在对躺椅的生理学、人体工程学、解剖学或几何学等一系列研究中,学者很少将其与理疗躺椅的功能联系在一起。这可能是由于学者们主要从现代躺椅设计的角度出发,并未关注从理疗躺椅到现代躺椅的演变历史,也可能会因此错过研究其理疗功效的有利角度,如何将躺椅的解剖学优势与理疗躺椅的案例结合将成为新的研究关注点。

(二)科学语汇难以定义生理舒适

人们历经几个世纪才从文化层面逐渐认可“舒适”的概念,而人们在生理层面对“舒适”概念的认识却很难用文字简单定义。

在人体工程学领域,学界至今没有找到对“舒适”的准确定义。据布兰顿(Branton)[12]所述,其原因是尽管“舒适”对人而言是最基本的感受,却很难用语言准确表达。克兰茨认为人体工程学家描述的“舒适”与普通人感受的有所偏离,而且对不同人而言感受到的也不同,在描述时个人的主观性太强。同时人们对“舒适”的感受还受到不同历史时期各种因素的影响,而“舒适”一旦脱离个人经验时将成为一种“时尚”。

笔者对此的解读为,人们对舒适的感受是受到时代、地域和社会环境等多方面因素影响的,而一旦这种感受脱离了个体经验上升为群体特征时,则成为了一种文化特征,也就是克兰茨所说的“时尚”。此时想从生理层面对“舒适”定义则太过于单一,必须将文化层面也考虑在内,而这些都对学者们定义“舒适”增加了难度。

四、现代躺椅的社会背景及研究方法的反思

现代躺椅的出现正处于现代工业设计经过酝酿走向逐渐成熟的阶段。社会生产完成了整体从传统手工生产向大机器工业生产的过渡,以机械化、标准化的批量生产为主导。随着社会的富足、大众市场的扩大及人们生活方式的改变,新材料、新工艺和新功能不断出现,20世纪初的时代设计特征也相应地体现在了现代躺椅上。尽管理疗躺椅未被纳入传统设计史的讨论中,但从上文论述看其对现代躺椅的设计存在一定的影响作用。然而在大部分出版物中,包括柯布西耶椅在内的一系列躺椅更多地被固化成现代主义设计标签,强调设计师身份和产品特征,下文将反思此种现象并尝试探索物质文化研究的新思路。

(一)对设计师万能论的反思

斯卢司(Sluce)[13]在其文章中阐释了20 世纪人们对躺椅作为现代设计标签的认识过程。在1930 年代仅有一小部分人将躺椅定义为现代主义的象征,从1980 年代起人们才真正开始将柯布西耶躺椅视为构成现代生活的元素之一。也就是说,躺椅作为现代主义标签是近几十年才开始出现的观点,并且在1970年到2002 年的出版物中得到体现。这些出版物的标题中常出现“椅子(Chairs)”,“现代(Modern)”和“设计师(Designers)”这几个关键词[14-21],一系列的椅子已被固定下来成为了现代主义设计发展脉络中的经典标签。如坎贝尔就将椅子称为“现代经典(Modern Classics)”。

埃德伯格(Eidelberg)[22]在2006 年解释过这种“设计师万能论”为何在近几十年出现的原因,他认为椅子的地位是随着二战后建筑师、工程师和工业设计师整体地位的提升而提升的。其实早在1986 年福蒂就质疑过这种现象,他认为,设计师并不是决定设计的根本因素,人们不应将他们对设计的解释视为圭臬。相反,他强调了生产商和企业家的重要性,因为他们才是根据不同市场需求做出生产决定的人。

同时,福蒂(Forty)[23]从3个角度解释了“设计师万能论”存在的理由:解释“谁设计了这个产品”比“这个产品具有什么意义”更容易;在设计市场的规则中,提升设计师的知名度、强化他们的身份认同能带来更高的文化、经济效益;设计师倾向于强调自己的理念而弱化所在产业链的其他环节。笔者认为,设计师更像是借由设计来传达和彰显背后大时代文化特征的执行者,设计背后的文化含义和社会意义才是人们真正应该关注的。

(二)对物质文化研究方法论的反思

关于物质文化的研究方法,法兰(Fallan)[24]提出将设计与文化结合,将设计看作是一种文化现象,用研究文化史的方法来研究设计史。其优势在于可以避免强调设计产品和设计师的特权,使更深层的联系和关系、社会背景等彰显出来。笔者认为,在进行设计史研究时,不应过分强调产品和设计师的地位,应将主体意识转为客体意识,将他们作为研究对象来分析促使其产生的社会动因和带来的社会影响,这样研究会更客观。

邦内尔(Bonnell)等[25]也认为,对设计产品的研究应当成为文化研究的重点。因为设计产品(如家具、服装等)是人们文化和社会生活的具象表现形式,通过它们在日常生活中的点滴变化人们能更准确地捕捉到背后的文化发展脉络。

五、结语

文中跳出了“现代主义标签”这一单一的认识框架,追溯了躺椅的历史发展演变过程,不仅从文化层面追踪了斜躺姿势和“舒适”概念的发展,也从科技史的角度探讨了躺椅的理疗机制,并对物质文化研究方法论进行反思。整体行文使用了历史编纂学的方式,分3个层次展开,先分析躺椅的设计演变,再从不同层面梳理了学界主流观点的发展,最后从笔者自身的角度予以评论,这样的行文方式有助于客观分析不同作者的论述,更准确地把握住躺椅设计演变背后的社会动因。在未来,还可考虑躺椅演变的地理差异、使用者的性别差异等,进一步深化研究。