自然度评价应用于城市生物多样性保护的研究进展

张 贇,张银龙,2①,吴永波,2,李海东

(1.南京林业大学生物与环境学院,江苏 南京 210037;2.南京林业大学江苏省南方现代林业协同创新中心,江苏 南京 210037;3.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042 )

在地质年代尺度中,生物群落的分布、演替与环境变化保持同步[1]。但随着社会发展和科技进步,人类活动对环境的影响愈加明显,导致生物群落可能偏离自然演替的方向。持续且高强度的人为干扰会造成栖息地的严重退化和破碎化,由此产生的破碎效应、面积效应和边缘效应,将导致生物群落结构简单化,使生态系统偏离自然状态,降低群落物种多样性。生物多样性既是人类赖以生存的条件,也是社会可持续发展的根基。为了保护生物多样性,基本前提是恢复和提升生态系统的自然度(naturalness)[2]。1991年,ANDERSON[3]首先提出了评估和量化自然度的概念框架,用于确定优先保护措施和评估替代性管理方案的潜在影响。MACHADO[4]进一步丰富和发展了此框架,提出了由自然与人为干扰、系统物质和能量的输入与输出、景观破碎化以及生态系统的动态过程等因素组成的生态系统自然度评价体系。自然度作为重要的评价准则,已被广泛应用于自然资源保护、土地利用动态监测、景观生态恢复和生态系统管理方案的制定[5-7]。

我国的快速城市化和工业化导致城市及其周边区域的自然生境被大量开发利用,本地物种生存环境受到威胁,生态系统服务丧失,人类福祉受到负面影响。在此背景下,城市如何与自然融合已成为重要的科学议题。生态可持续性与生物多样性保护理念已被纳入现代城市空间规划管理中,以自然度评价指导城市生物多样性保护和规划管理工作,包括加强保护动植物栖息地、识别城市自然保护地、建设和保留生物廊道,促进城市生物多样性保护和可持续发展[8-9]。该文在阐述自然度概念的基础上,归纳自然度评价指标和方法,系统梳理基于空间尺度的自然度评价在城市生物多样性保护领域的应用研究进展,为城市生态系统管理和生物多样性保护政策的制定及方案实施提供理论依据和方法手段。

1 自然度的概念

德国学者HORNSTEIN[9]于1950年首次提出自然度这一术语,源于德语“naturnähe”,意为生态系统的当前状态与其自然状态之间的差异程度,并用于评价欧洲森林的自然度。其后不同学者因对这种差异特征以及生态系统的参照系理解不同,对自然度概念有着不同理解。赵常明等[10]表示自然度是生态系统保持自身原生状态的程度,强调以从未受到干扰破坏的系统为参照系。STIENEN等[11]将自然度定义为一个地区生态系统现状与原始状态的差异,并认为本土物种是衡量这种差异的重要特征。WINTER[2]认为自然度是生态系统现实状态和潜在自然状态之间的距离,并强调植被状况和物种数量是关键的度量指标。现实生态系统状态是当前生态系统在人类干扰作用下偏离自然状态的结果,因而可以将生态干扰度(包括干扰强度、持续时间和涉及范围等)作为生态系统自然度的度量标准。生态干扰度(hemeroby)最初由JALAS[12]于1955年提出,当时主要反映人类对植物区系和植被的影响,用于量化当前植被状态与无人类干扰情况下的植被自我演替所形成的最终状态(即潜在自然植被)之间的距离。直到1999年,生态干扰度(也称为人为干扰度)被用于各种生态系统中,衡量人为干扰对生态组分或生态系统的综合影响程度[13-14]。广义的人为干扰包括了对生态环境起积极作用的正面干扰,如基于“近自然”理念的森林经营、生态修复、生物工程等措施,使得退化生境得以恢复与重建,并有可能提高生态系统的自然度。

因此,自然度可从当前生态系统所处的状态或人为干扰2种角度来定义。MCROBERTS等[15]提出生态系统的自然度是生态过程和人为干扰共同作用的结果。KOWARIK[16]强调自然度是受干扰的生态系统进行自我调节的能力。因此,笔者认为自然度是当前受人类干扰的生态系统状态与其自然状态之间的距离,自然度评价就是对它们之间的差异程度的综合度量。

2 自然度评价方法

自然度评价是基于生态过程的评估,评估重点是生态系统状态;而生态干扰度评价是基于人类影响强度,将人为干扰作为生态系统扰动变化的驱动力[15]。综合生态过程和人为干扰评估,依据不同的研究对象和目的,可将生态系统自然度评价方法分为3类:(1)指示生物法;(2)自然距离法;(3)多指标综合评价法。

2.1 指示生物法

指示生物法是指依据单一物种或群落的生态特征对人类干扰作出的反应,指示生态系统的自然属性或受干扰程度,依此评估生物多样性状态和变化。维管束植物是反映人为压力的重要指示生物,有些物种倾向于人为管理或处于退化状态的生境,而另一些物种则在自然或接近自然的生境条件下更为丰富[13]。通常以群落组成或群落中某一特定物种的丰度、生物量等生物指标的变化,反映物种对不同干扰水平的敏感性或耐压力。依据物种对不同人为干扰强度的敏感性,将生态干扰度或自然度值分配给单个植物物种或群落,并以加权平均或者简单算术平均值表征生境的自然度或退化水平。但自然度指数用于监测和评价生境质量时也存在一定的不确定性,如自然度值低的植物物种会偶然出现在接近自然状态的生境,但物种数量大多较低;同时,受地理区域的限制,某个物种处于一个地区的自然和近自然生境中,但在其他地区可能会处于退化状态或受人为干扰严重的生境。除了维管束植物之外,鸟类、昆虫、附生植物的分布和数量等也是反映生境自然度的关键指示因子。BATTISTI等[17]研究表明,鸟类在不同干扰程度的栖息地出现频率是反映栖息地受人为干扰程度的良好指标;JACOBSEN 等[18]发现,与人为管理的森林相比,近自然森林拥有更丰富的甲虫群落;CZEREPKO等[19]提出,地衣丰富度是森林自然度的重要生物指标。

2.2 自然距离法

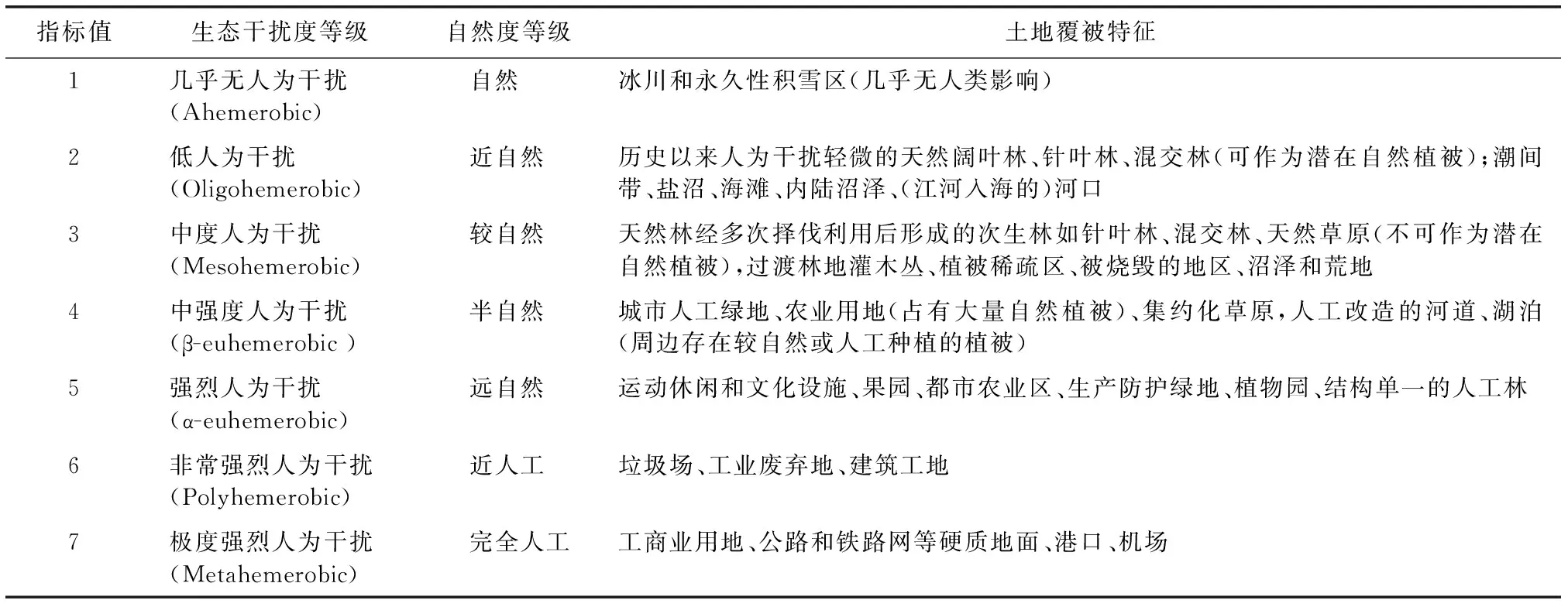

自然距离法是指所评估的生态系统当前状态与参照系状态之间的距离[2]。参照系是在极少的人为活动条件下,由反映自然度的指标数值所构成的参照系统,其状态表明生态系统变化过程中受到的人类改造痕迹最少[20]。自然距离法最早用于评估植被自然度,通常以潜在自然植被(potential naturalness vegetation,PNV)或受人为干扰小的植被作为参照系[21]。PNV指基于植被演替规律而推断出的发展趋势,是非现实存在的[22];而实际参照系会直接或间接地受到一定程度的人为干扰,因此可依据相对量化参考法,以受人类活动影响小的植被作为参照系[23]。通过植被物种组成与结构、指示物种丰度等指标的实测值与参照系之间的距离,按照干扰强度从几乎无干扰(天然)到极度强烈干扰(人工),分别赋予每个指标生态干扰度(自然度)值,依据重要性程度加权量化为生态干扰度(自然度)[22, 24],生态干扰度值越大,植被自然度就越低,生态系统的现实状态距离其参照系越远。在景观层面上,依据所评价对象的植被状态与潜在自然植被状态的偏离程度和土地利用方式,为不同土地覆被分配生态干扰度(或自然度)值,以基于面积权重的景观自然度(人为干扰度)指数模型量化人类干扰对物种生境的影响,从而预测物种变化的驱动因素。WALZ等[14]依据人类活动对动植物生境的影响,将德国土地利用类型的生态干扰度划分为7级分类系统,并详细描述了生态干扰度值所对应的土地覆被特征(表1)。为了更准确地描述城市土地利用强度,ARNOLD等[25]增加了“不透水覆盖率”和“树冠覆盖度”等指标,对城市建成区土地利用进一步分类,将其划分为10级生态干扰度分级系统,如第1级“天然”为混交林和沼泽生境,第10级“完全人工”为无植被覆盖、不透水面覆盖率达到75%~100%的生境。陈爱莲等[24]将生态干扰度用于辽宁双台河口湿地景观监测和评价中,将湿地景观分为(几乎)无干扰型、半干扰型、全干扰型,并细分出二级景观类型。自然距离法作为直接评价人类活动对自然栖息地干扰的方法,已在我国浙江西门岛湿地[26]、新疆艾比湖自然保护区[27]、北京密云水库[28]等地的研究中得到了应用。

表1 基于土地利用类型的生态干扰度(或自然度)阈值及等级分类(改编自WALZ等[14])

2.3 多指标综合评价法

多指标综合评价法是将反映生态系统自然属性和受干扰程度的各种指标用一定的方法和模型,对所评价的生态系统整体状态做出综合评价的方法。早期的多指标综合评价法主要应用于研究森林、河流生态系统的状况,评价指标不仅包含植物、动物和微生物等生物物种的组成与结构,还涉及指示性物种数量、比例和分布状态,需要大量基于样方实测的物种数据,通常只适合评价单一生态系统自然度。PAILLET等[29]以原生树种比例、群落完整性、垂直结构异质性、每公顷死亡树木数等指标,量化分析了法国阿尔卑斯山脉梧桐林和混交林的自然保护价值,用于监测人为干扰下森林生物多样性的状态。王国玉[30]结合植被群落多样性、建群种胸径级、乡土树种比例等植被特征和河岸结构、景观特征指标,构建了大连河岸带自然度评价指标体系。此类评价主要以生物群落本身的实测数据为依据,后来逐渐将环境因子(如土壤状况、水质等)纳入生态系统的自然度评价指标体系中。顾岚等[31]增加了水质特征指标,结合地貌和植被特征评价北京汤河自然度等级。YAO等[32]在植被群落组成、群落演替特征指标的基础上,进一步纳入了土壤肥力方面的指标,分析了内蒙古准格尔旗煤矿区的恢复程度及栖息地质量对物种多样性的影响。在考虑生态系统自身性状和特征的同时,外界干扰也是判断生态系统自然度的重要因素,如管理强度、基础设施数量、距道路的距离、游客增长量等。与单一生态系统相比,多个生态系统类型镶嵌而成的区域景观自然度评价涉及的社会经济因素更多、研究范围更广,更加符合社会、经济、自然环境相互作用的复合表征理念。在表征生态质量的指标基础上,FAN等[33]增加了经济密度、主干道密度、单位时间内的近海捕鱼量等指标,综合量化渤海莱州湾小青河口内不同生态系统类型的自然度。在遥感和地理空间信息技术的支持下,多指标综合评价法得到了进一步发展。如侯伟等[34]考虑了以人类干扰的叠加效应和距离衰减效应作为压力,以景观自然度作为状态,建立了基于GIS格网单元的人为干扰度指数,加强了人为干扰度(自然度)在空间上的对比性。

3 自然度评价在城市生物多样性保护领域的应用

在以人为本的城市建设背景下,城市生物多样性保护尤其要重视人类干扰与生物多样性之间的关系。受人为干扰的城市生境或景观自然度大幅降低,栖息地破碎化严重,从根本上改变了生物多样性状态。因此,从自然度评价的视角进行城市生境质量评估、城市景观动态监测、城市生态空间规划,不仅能够反映城市生态系统自然度或受人为干扰程度,更揭示了导致生物多样性变化的驱动力。

3.1 城市生境质量评估

自然度评价作为判断生境质量的重要途径,主要是对人类活动引起的城市生境退化程度进行诊断。森林和河流是城市绿地的重要组成部分,也是维持生态系统健康的关键因素。为了改善人类对城市森林的过度干预,森林自然度评价已成为近自然林业经营的基础。崔海山等[35]采用多指标综合评价和GIS空间分析法探讨广州市白云山风景区森林自然度,不合理的人为改造导致马尾松纯林逐渐成为以阔叶树为主的林分,物种数量明显减少且分布不均,导致白云山森林整体自然度较低。TONI等[36]从城市区域视角进一步扩展了自然度研究范围,运用自然度评价对受不同人为干扰的城市绿地特征进行分析,发现城市灰色基础设施、过度管理、环境污染是减少乡土植物种类和影响动物繁殖的主要原因。HUANG等[37]比较了武汉市不同人为管理下8个典型风景区的马尾松人工林自然度,经多指标综合评估发现近自然改造后的风景区显著提高了物种丰富度和乡土植被物种的比例,有效促进了森林演替。基于生境的属性特征,BATTISTI等[38]进一步考虑了物种对不同人为干扰下生境的响应,评估了意大利拉齐奥区(Latium)不同生境类型的鸟类多样性和优势种群,沿不同自然度梯度发现欧金翅雀(Carduelischloris)、紫翅椋鸟(Sturnusvulgaris)、黑头林莺(Sylviamelanocephala)通常只出现在高度人为干扰的城市森林公园中。随着自然度评价研究的深入和发展,城市河流近自然修复逐渐受到关注,河流自然度评价成为指导河流生境恢复和维护的重要手段。PYO等[39]建立了基于生物和非生物因素的河流自然度评价指标体系,综合评估发现道路和建筑设施、河流渠道化工程、人类游憩等干扰行为降低了城市河流自然度,动植物物种数量也随之相应减少。燕琳等[40]以北京市永定河自然度评价为例,进一步提出了加强旅游管理及营造多样化生境、引入生物物种等生态措施,为城市河流管理和利用提供目标依据。而美国、澳大利亚、德国等注重河流生物指标或者河道的物理形态和特征,很少从系统综合的角度结合生态因子和社会经济进行自然度评估[41-43]。如TESTI等[44]运用指示生物法研究了意大利阿布鲁佐区(Abruzzo)河流的植物生态干扰度指数,表明相较于位于自然林地和湿地周围的河流,人为干扰强烈的城市河流生境质量最低。SCHEBELLA等[45]基于植被和河流生境特征,采用多指标综合评价和线性回归分析发现,澳大利亚城市公园自然度是影响植被与鸟类物种丰富度的关键因素。大多数城市生境自然度研究以指示生物法和多指标综合评价法为主要评估手段,通过自然度评价不仅可以准确评判城市生境的自然属性或受人为干扰程度,还能够明确生境质量与物种多样性之间的相互作用关系,其研究结果对指导城市生物多样性保护和生态恢复决策具有重要参考价值。

3.2 城市景观动态监测

在人类活动干扰下,城市建设用地逐渐占领了自然生境,改变了自然景观的生物和非生物环境,导致生物多样性也发生相应变化[46-48]。国内外学者从不同人为干扰度下景观动态变化视角,监测和评估城市化进程中物种的生境条件和丰富度变化。FUSHITA等[49]依据景观层面的自然距离法,评估了巴西圣保罗市圣卡洛斯联邦大学人为干扰下的景观变化后认为,随着城市化进程的推进,森林和河流斑块破碎化程度增加,农业、道路和建筑结构等人为景观占主导地位,使河流湿地植被物种数量和多样性大幅下降。YI等[50]基于人为干扰对景观的影响,利用景观人为干扰度分析深圳沿海城市化是造成湿地植被、林地、草原等自然和半自然生境减少的主要驱动因素。RÜDISSER等[51]扩展了基于景观层面的自然距离法,结合景观自然度和距自然生境的距离,构建了基于GIS的自然距离指数(distance to nature, D2N),并评估了奥地利城市景观和植被空间分布特征,进一步推进了景观自然度评价向定量化和模型化方向发展。ALMEIDA等[52]运用D2N研究了巴西伊拉蒂市(Irati)自然保护区土地利用活动对生物多样性的影响,找出了人为影响植物种类、数量以及自然栖息地最为严重的区域,对维持生物多样性的功能具有重要意义。基于土地利用的生态效应,学者们深入研究了人为干扰度与景观指数之间关系,刻画了植被类型分布规律。WELLMANN等[53]以德国莱比锡市(Leipzig)为例,利用NDVI数据,结合光谱植被香农-威纳指数和景观人为干扰度,进行了植被多样性布局制图,并通过共生矩阵(GLCM )分析影响城市植被多样性的显著因素是管理强度和土地利用。类似的研究如ZANG等[54]基于盐城湿地斑块密度、边缘密度、形状等景观指数和草本物种分布以及植被面积,评估景观格局对人为干扰度的响应,通过回归分析发现人类活动导致的土地利用变化加剧了植被格局破碎化,由滨海湿地植被类型转变为裸泥滩。同样,TIAN等[55]运用皮尔逊相关性分析发现,黑龙江大庆市人为干扰度的增加使景观更加复杂化,中度干扰使湿地、森林和河流植被呈现较高的异质性。在城市景观监测中,最初直接以景观自然度(人为干扰度)模型量化城市化进程下人为干扰对景观组成的影响。随着景观格局对人为干扰度的响应机制研究不断深入,遥感光谱数据和定量分析成为进行城市景观及生物多样性监测与评价的发展方向,模拟人为干扰对景观格局及其演变趋势的影响,更加有效地揭示了城市生物多样性的变化趋势和驱动力。

3.3 城市生态空间规划

4 展望

自然度评价是当前生物多样性保护与管理需求方面的研究热点,国内外学者已从自然度评价的视角,对人类活动影响下森林、河流、湖泊、草原、湿地等自然生态系统的状态特征进行了较多的研究,而对复杂的城市生态系统自然度研究较少。随着我国城市生态修复和生物多样性保护工作的快速推进,以及为了更全面地认知人为干扰对城市生物多样性的影响,亟需对城市生态系统的自然度及其变化作出科学评估,为城市生态系统的近自然化治理和生态空间的维护提供重要指导。

基于单指标的指示生物法和自然距离法包括多样性指示类群、栖息地特征、生态干扰度等,作为生物多样性替代指标评估方法,难以全面反映生物多样性状态以及影响其变化的因素,况且有些区域物种资源缺乏。因此,在我国建设生态文明城市背景下,应进一步从人地关系角度,从不同时空维度分析人为干扰(包括土地利用和社会经济因子)对城市生物多样性乃至生态系统服务提供的影响。通过长期野外定点观测和遥感数据,在3S集成技术支持下,基于生物多样性测度指数,将物种分布、生态位、入侵物种模型等生物多样性评估模型整合到自然度评价体系中,深入研究城市生物多样性和人为干扰之间的关系,提高人为干扰对城市主要生物类群影响的预测水平,丰富和发展城市生态系统自然度综合评价体系。