南诏头囊与西藏、敦煌等地吐蕃缠头渊源考

内容摘要:本文从勘误《蛮书》所载南诏王红色头囊的对应图像入手,考订了以往对《南诏图传》梵僧头饰文图对应和意涵释读的错误。结合对卫藏、敦煌、藏东等地吐蕃缠头佛教造像的梳理,厘清了南诏大理国头囊的正确图像和形制特征,证实了《南诏图传》中梵僧红色头饰“赤莲冠”为南诏头囊原型,其源头为吐蕃缠头。吐蕃缠头佛教造像对南诏大理国产生了影响。

关键词:南诏头囊;《南诏图传》;吐蕃缠头;赤莲冠;佛教造像

中图分类号:K879.3;K879.41 文献标识码:A 文章編号:1000-4106(2022)02-0081-11

A Study on the TurbansWorn by the Kings of Nanzhao

—Plus a Discussion of Buddhist Images Containing Turbans

Du Xian

(School of Literature, Yunnan University, Kunming, Yunnan 650091)

Abstract:This paper presents a textual research on the turbans worn by Indian monks beginning with a critical look at images with red turbans in the Book of the Barbarians in the South worn by the kings of Nanzhao, an ancient kingdom in Yunnan Province that was later replaced by the Dali Kingdom. These analyses are useful for correcting some confusion regarding the historical changes that turbans worn by Indian monks depicted in NanzhaoTu Zhuan(a picture-story book about the Buddhism at Nanzhao) underwent. By associating the turbans worn by the Tibetans living in Tibet and the Dunhuang regions with Buddhist statues that include turbans, this paper clarifies what the correct model for such a turban worn by the kings of Nanzhao is like, summarizes the characteristics of these turbans, and presents several rare cases of Buddhist bodhisattvas wearing turbans in Nanzhao and Dali. Finally, field investigation of the customs of the area show that this and similar forms of dress are cultural traditions lasting over a thousand years. All this demonstrates that the turbans worn by the kings of Nanzhao originated from Tibetan turbans, and that the Buddhist statues containing turbans from Tibet had a great influence on the Dali Kingdom.

Keywords:Nanzhao; turban; Nanzhao Tu Zhuan; Tibetan turban; chilianguan (red-lotus crown); Buddhist images

(Translated by WANG Pingxian)

因历史文献匮乏且真假杂糅,相关文物遗存亦多缺失断层,南诏大理国研究在文图释读和对应上难度较大,一些既有认识需商榷和修正。其中,笔者发现很多论著对唐代樊绰《蛮书》载南诏头饰“头囊”的释读及其对应图像的识别有误,对《南诏图传》梵僧头饰的释读亦有错乱。在多民族交往和佛教文化艺术传播的大背景下深入探究,此两者间内蕴关联和破解关键,且暗含南诏大理国与吐蕃、敦煌等地在文化和佛教艺术上的关联。

一 南诏头囊的文献记载及其

图像对应问题

唐代樊绰(生卒年不详)著《蛮书》卷8对南诏头囊记载最详:

其蛮,丈夫一切披毡。其余衣服略与汉同,唯头囊特异耳。南诏以红绫,其余向下皆以皂绫绢。其制度取一幅物,近边撮缝为角。刻木如樗蒲头,实角中,总发于脑后为一髻,即取头囊都包裹头髻上结之。羽仪已下及诸动有一切房甄别者,然后得头囊。若子弟及四军罗苴已下,则当额络为一髻,不得戴囊角;当顶撮髽髻,并披毡皮。[1]

据此,南诏王头囊用红绫结成,“诏”为氐羌语,意为“王”[2],王者以下皆以黑绫绢;绫绢边缘撮缝成角,塞入“樗蒲头”状的木制品,再包裹缠绕发髻,即成头囊;头囊的使用有等级规定,能据此甄别身份。

同书同卷又载:

……贵家仆女亦有裙衫。常披毡及以缯帛韬其髻,亦谓之头囊。

新旧《唐书》亦载《南诏奉圣乐》进唐宫演出时,舞人的服饰打扮很能体现南诏特点的就是黑头囊,上披锦方幅,冠金宝花鬘[3]。

至大理国时,上层人士饰头囊的记载见于宋杨佐(生卒年不详)《云南买马记》:

王馆佐于大云南驿……俄遣头囊儿来馆伴,所谓头囊者,乃唐士大夫不幸为蛮贼驱过大渡河而南,至今有子孙在都王世禄,多聪悟挺秀,往往能通汉语。[4]

然而,自李霖灿起,既有研究几乎都将南诏头囊与存世图像中南诏大理王者的特有冠饰(图1、2)简单对应起来{1}。这种高穹庐状冠饰高头部近两倍,顶有一钮,两侧U字形绶带向上飘举,明显为硬物制成,在不同图像中纹样繁简有别(本文暂称“高冠”)。而上引《蛮书》头囊为纺织物缠裹而成,在材质、颜色、形制等诸多方面与之差异极大。

对此,李玉珉认为:

头囊乃刻木而成,应有相当的重量,故在《梵像卷》(注:即《张胜温画卷》)和剑川石窟里,头囊的两侧皆有绳带,系于颌下,以固定之,使其端正。[5]

对照《蛮书》中“刻木如樗蒲头”等内容,李玉珉所说的“头囊乃刻木而成”当误。樗蒲即古代的骰子,两头圆锐,中间平广,像压扁的杏仁,能使发髻和头囊有硬物可依托,不至于在缠绕到一定高度后垮塌。

因此,不能将硬质穹庐形高冠与头囊对应。然而,为何图像资料中未见南诏大理王者戴《蛮书》所述红色布帛缠绕的头囊?是《蛮书》记载有误或不可信?还是头囊的图像与相关文字的对应存在错误?

二 对《南诏图传》梵僧头饰改换的图文考释{1}

笔者辗转发现,《南诏图传》“梵僧七化”中一处头饰及其由来值得探究,但因图文叙述晦涩难解,画卷题识和文字卷颇多讹误,既有的研究成果值得商榷。

第一化,梵僧向细奴逻之妻浔弥脚和儿媳梦讳乞食。全卷唯独此处梵僧头戴一种高过头部二分之一的红色尖塔状头饰(图3)。头饰以渲染手法强调层次,共五层,各层于头前部交叠,乍看像红色的大竹笋。

图4为浔弥脚和梦讳再遇梵僧乞食,梵僧改戴黑色头饰,原红色塔状头饰脱下置石上,后续所有梵僧图像的头饰均如图4(然第二个梵僧图像绘为黑色头饰,误)。画面题识从左至右顺读为:“施黑淡綵二端已为裓 /梦讳布盖贵重人头戴赤莲之/ 已(或“巳”?)冠顺蕃俗缠头也脱在此/ 回乞食时”。文字卷记:“浔弥脚等送饭至路中,梵僧已在前回乞食矣。乃戴梦讳所施黑淡綵二端叠以为首饰,盖贵重人所施之物也,后人效为首饰也。”{2}

以上文字颇令人费解,反复考量后,笔者发现画卷题识中“梦讳”二字高于其余几行文字(图4),应为人物题注,故点校为:梦讳“施黑淡綵二端已(通“以”)为裓布(裓,衣襟,尤指和尚的衣服,在此指衣饰),盖贵重人头戴赤莲之已(或“巳”?此处“已”或“巳”不明其意,疑為衍文)冠,顺蕃俗缠头也,脱在此回乞食时。”{1}意思是:梦讳施与梵僧黑淡綵二端(叠)作为头饰;至于石头上的红色头饰,是贵重人(梵僧)头戴的赤莲冠,这大概是“顺蕃俗”的“缠头”,脱在此回乞食时。

因画卷题识有“赤莲之已(巳?)冠”,文字卷有“赤莲冠”,且“赤”与红色易对应,自海伦·B·查平《云南的观音像》起,图3红色头饰皆被释读为“赤莲冠”{2},此命名合乎颜色特征,为正解{3}。但恰是这一点导致研究者皆误将图4黑色头饰释读为“黑淡綵二端缠绕而成的缠头”;如最先公布完整图文资料的李霖灿:

这时候梵僧已将他原来赤莲高冠换为黑綵缠头。{4}

再如汪宁生认为图3梵僧“所戴之莲瓣冠即‘赤莲冠’”,以“蕃”为吐蕃,此乃正解,但对“缠头”的理解仍误:

惟梵僧之冠脱置石上,其旁三行题记颇难释读,其中似有错简脱行之处,大意似说梦讳还曾布施“黑淡彩二端”与梵僧作缠头布,梵僧为顺蕃俗改装,脱冠而改为缠头。故由此往后诸段中梵僧即不再着冠。[6]

《中国少数民族美术史》将“蕃俗”理解为南诏风俗,将“黑淡綵”理解为“缠头”:

……梵僧为尊重“蕃俗”,将原戴的赤莲冠脱在石上,改用黑淡彩缠头。[7]

王明达称红色头饰为“五层莲花瓣组成的‘赤莲冠’”,对“蕃俗”“贵重人所施之物” “缠头”“黑淡綵二端叠”等的解释较混乱:

梦讳提供的布,是专门给受人尊重的高贵的人作为头饰戴用的。(梵僧深知这一点)为尊重蕃人风俗,用布缠了头,所以把本来已经戴在头上的赤莲冠脱在此(石头上)。{5}

据颜色、图像形制和命名可知,“黑淡綵(二端或二端叠)”应指黑色长方形织物两端对叠用以包覆发髻的头帕(至今大理白、汉等族老年妇女还使用),与“缠头”没有任何关联。以上误读,皆因“赤莲冠”“缠头”“黑淡綵二端(叠)”“裓”等指称的对象及其对应图像复杂难辨。这也导致了后续学者的进一步混淆误读{6}。

辨析图文间关系,“赤莲冠”和“缠头”同指图2红色头饰,“顺蕃俗缠头也”指向红色头饰的来历。“蕃”在唐代指吐蕃,区别于指少数民族的“番”。“蕃俗”指吐蕃风俗,非南诏风俗。

因此,图3、4意在表明:梵僧改换的黑色头饰,为梦讳所施,名为“黑淡綵二端(叠)”{1}。图3的红色头饰“赤莲冠”,乃“顺蕃俗缠头也”,脱下置石上。暗指梵僧由吐蕃而来(文字卷也提及吐蕃),“赤莲冠”即“缠头”。

比对颜色、材质、形制等,能确认《南诏图传》中梵僧的“赤莲冠”(或曰“缠头”),与前述《蛮书》载南诏王红头囊极其一致,与图4题注“盖贵重人所施之物也,后人效为首饰也”相合。《南诏图传》讲述梵僧随后幻化观音助细奴逻父子建立南诏国,故“贵重人(梵僧)所施之物”和“首饰”均指梵僧脱下的红色头饰,即“赤莲冠”,也即“缠头”,并非指“黑淡綵二端叠”。

综上,《南诏图传》图文本意为:梵僧改换的黑色头饰,为梦讳所施,名为“黑淡綵二端”。梵僧原戴的红色头饰“赤莲冠”,为此前顺应吐蕃风俗的“缠头”,后为南诏效仿流行。这一叙述暗示吐蕃缠头为南诏头囊的原型。固然,《南诏图传》的神异故事不可尽信,但单就“顺蕃俗缠头”而论,历史上这种红色塔状头饰源于吐蕃尚有迹可循。

三 吐蕃缠头在西藏、敦煌等地的图像和

文献资料

图像遗存显示吐蕃时期流行一种用红色(鲜见白色或其他颜色)布帛缠绕发髻,常高达整个头部一半的头饰,刻画表现稍有异,有时还外戴宝冠。此即汉籍所记“帽首”或“朝霞冠”[8],学界用“缠头”“高桶式缠头”“红色长筒卷布帽”等称谓。以下统称“缠头”。

卫藏吐蕃和后世绘塑保留不少赞普贵族缠头图像。一般认为属吐蕃遗存的布达拉宫法王洞(Chogyel Drupug)壁画中,松赞干布的红色高缠头由布帛层层缠绕而成(图5);法王洞松赞干布和大臣吞米桑布扎、禄东赞的吐蕃时期塑像亦为红色缠头,松赞干布头顶还有一尊佛像,因他以观音为本尊,被认为是观音化身(图6)。拉萨查拉鲁普石窟转经廊北壁下排,松赞干布和文成公主、尺尊公主、大臣吞米桑布扎、禄东赞的组像,君臣三人为白布缠头,松赞干布缠头顶亦有一尊佛像{2}。至后弘期,大昭寺底层南翼原有一组14世纪的松赞干布和文成公主、尺尊公主组像(已毁),三人皆戴宝冠,松赞干布赭色(?)缠头上有佛像,尺尊公主为蓝色缠头。布达拉宫藏约14世纪铜鎏金松赞干布跏趺坐禅定印坐像和禄东赞站像,君臣皆缠头,松赞干布头顶有佛像{3}。

吐蕃势力所及的青海、敦煌、藏东等地,亦有较多的吐蕃缠头资料。青海都兰郭里木吐蕃热水大墓彩色木棺板画,众多人物戴红色高头饰(少量为白色),以螺旋形表现布帛层层缠绕的形制。玉树勒巴沟唐代摩崖石刻《文成公主礼佛图》中,松赞干布穿吐蕃贵族对襟翻领长袍并缠头{1}。吐蕃统治敦煌期间(786—848)的洞窟壁画和绢画中,众多吐蕃赞普贵族、治下吐蕃人、受吐蕃服饰影响的汉人或其他少数民族以红布缠头。晚期的缠头稍低{2}。如莫高窟第159窟东壁南侧“维摩诘经变”下方礼佛队列中吐蕃赞普赤热巴巾(815—838年在位)及其侍从皆为红色缠头,第158窟“涅槃图”中吐蕃赞普及其侍女亦缠头。和都兰郭里木棺板画中一样,敦煌绘画中许多吐蕃装人物的红色缠头矮平,或仅缠绕外围而露出头顶(“绳圈帽”),为更低级别或平民。

吐蕃缠头不胜枚举,总体以红色为主,高缠头为赞普和贵族专用,缠头高矮与地位高低对应,女性亦用。

关于吐蕃王臣服饰的来源及其在后世的流传,根敦群培(1903?—1950)《白史》有论:

彼时其他国家与藏族关系最多者,厥为“波斯”等国,尔时波斯国中,非但盛行佛教,即博学大德,余国亦无能比,西藏之王臣,似皆波斯之风尚,传说“松赞王”以红绢缠头等,又披彩缎之斗篷,著钩尖之革履{3},此等亦皆同波斯之风俗。其时印度与汉地均无穿彩缎之风俗。也可用其他推比之方法来探索,如各国所敬事之鬼神,即作该国昔时伟人之服饰。以此试观吾等称之为“赞”“贾波”“漾伦”等之地方鬼神,即以此推度昔时“赞波”“贾波”等战斗时所服之戎装,似无大误。“俄日喇达”(指阿里、拉达克)处,直至现在传为法王之后裔者。彼等遇新年等节令,则其所著衣物,谓是往昔之服饰,戴称作“赞夏”之红帽,其顶细长,上角有一“阿弥陀”像用红绢缠缚,绢缎前面交错。[9]

图像遗存证实,以红绢缠头而成的“‘赞夏’之红帽”“彩缎之斗篷”“钩尖之革履”的服饰,确是吐蕃时期松赞干布的装束。汉文典籍称吐蕃缠头为“朝霞冠”,“朝霞”实为“赞夏”对音,暗含红色。吐蕃王朝灭亡后,缠头和大翻领长衫不再流行,仅阿里吐蕃王室后裔的古格王朝权贵继承和保留。

四 吐蕃和南诏大理国的缠头佛教造像

吐蕃赞普贵族的缠头还运用到早期的佛教造像中,例证丰富。藏文典籍《巴协》记载,吐蕃时期,为利于佛教由统治阶层内部向民间传播,在印度、汉地等佛教造像基础上,融合藏地的相貌、服饰特征形成了“藏式佛像”。书中详细记载,公元779年建成的藏区第一座寺院桑耶寺,采用藏汉印三种建筑和造像风格。桑耶寺现存塑像和壁画虽多次重塑、翻新,但遵循最初风格,藏式佛像穿交领长袖大袍或三角大翻领长袍{1},缠头,外饰三叶三角宝冠,足下可能蹬钩尖靴(被台座遮掩)[10]。后弘初期,为使吐蕃本土及新统治区的民众更容易接受新兴的地方政权和复兴伊始的佛教,包括缠头在内的吐蕃服饰造像的题材和特征被有意沿用[11]。意大利藏学家G·杜齐拍摄的后藏康马县建于11世纪20—30年代的艾旺寺东配殿雕塑(已毁),可辨出头部为高缠头,外戴上尖下圆的三花宝冠,着吐蕃贵族团花翻领对襟长袍{2}。扎塘寺11世纪壁画第6铺清晰描绘了多尊穿吐蕃贵族团花大三角翻领长袍的缠头菩萨,缠头主要为红色,鲜有赭石和绿色;缠头外又戴三角形的三花或五花宝冠(图7)。夏鲁寺横廊壁画和第六佛堂11世纪早期壁画中亦有着吐蕃贵族大三角翻领长袍的菩萨,缠头分别为绿色和蓝色,顶部露出束起的红色布帛端头,其外戴三角形三花宝冠。绿、蓝色的缠头或因色彩构图之需要,但不排除现实中有使用。

前述根敦群培所言“如各国所敬事之鬼神,即作该国昔时伟人之服饰”,很有见地。用吐蕃赞普头饰和吐蕃贵族服饰改造印度传来的佛教造像的做法,吐蕃王朝时就已出现。有纪年的如公元806年赤德松赞时期(798—815年在位)制作的青海玉树贝纳沟文成公主庙摩崖造像,佛菩萨均着吐蕃翻领式长袍,束高髻,外戴高头冠。这种蕃装佛像流行于11世纪以前的卫藏和藏东地区,1042年阿底峡进藏后,东印度的正统波罗风格佛教艺术逐步取代卫藏地区的“吐蕃化”样式,成为主导样式[12]。

近年,青海、四川等藏东一线陆续发现很多吐蕃摩崖造像,多为赞普和侍从或大日如来与胁侍菩薩的三尊或多尊组合像。此外还有很多玛尼石刻人物像,皆穿着吐蕃三角大翻领长袍并缠头,有的在缠头外再戴宝冠{3}。如西藏芒康噶托镇拉果顶吐蕃大日如来与八大菩萨摩崖造像,虽多有漫漶,但能清晰辨认出大日如来和其中几尊菩萨的高缠头,缠头外又戴稍低的莲瓣宝冠(图8)。

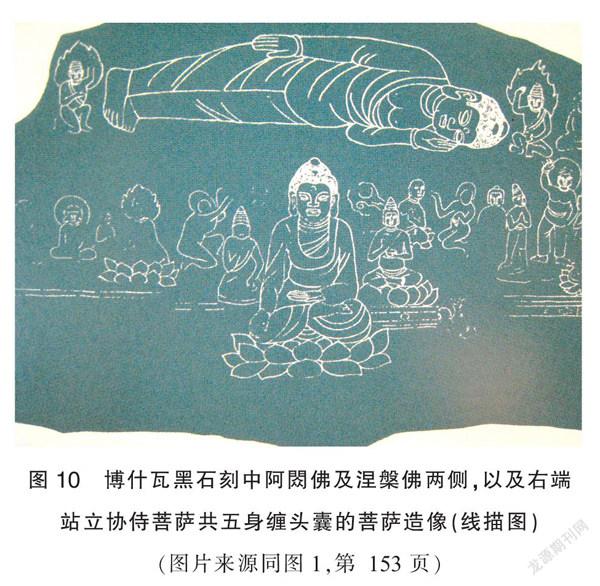

南诏大理国是否也有缠头(或曰头囊)造型的佛菩萨造像?既有研究没有丝毫提及。笔者多方寻觅,终于在西昌昭觉博什瓦黑南诏至大理国初摩崖石刻中发现线索。该石刻中几尊造像头饰较高,占头部比例至少二分之一,呈塔状,上刻平行或交叉的线条。虽风化严重且未施色,不易辨认,但表现的应该是布帛在头前部层层交叉缠绕的样子(图9)。亦即这几尊造像应为缠头菩萨造像。这一特殊的造像特征及其内涵尚未引起学界注意。同处还有一幅南诏时期的阿閦佛及涅槃佛石刻(图10),其中戴高塔状头饰的造像包括:阿閦佛左右两尊菩萨,涅槃佛头侧、脚侧两尊菩萨,石刻右边一组神像中站立于主尊右手边的胁侍菩萨,共五躯。西昌在唐为嶲州,是吐蕃、南诏和唐争夺的要塞之地。南诏曾以西昌为行都,景庄王世隆与其母曾在此兴建佛寺{1}。博什瓦黑的缠头菩萨像应受藏东从青海至川西南一线吐蕃摩崖缠头造像的直接影响。

在大理国《张胜温画卷》第79开弥勒佛身后两侧{2},笔者又发现左右各一尊缠头菩萨造像,虽较小,但仍可在莲瓣宝冠后方见到由布帛交相缠绕而成的高塔形状,且宝冠和前述芒康吐蕃大日如来、八大菩萨像头冠样式一致。这两尊菩萨面庞较宽,饰圆环耳铛。上身袒露,饰有璎珞珠宝。腰下裙裤贴身,上有平行U 字形线条,裙下双腿轮廓显露,赤足,脚踝有配饰。整体造型与“佛公图”中占绝大多数的汉地造型菩萨反差强烈(图11),说明这种受印度波罗造型影响的菩萨造像与吐蕃有直接关系。

南诏大理国缠头造像仅发现以上几例,但可确证以布帛缠头为高头囊的习俗及将其用于菩萨造像的做法是受到吐蕃影响。

五 南诏大理头囊、缠头菩萨造像与

吐蕃的渊源

西南少数民族多有布帛缠头的习俗,但都较为低矮,与吐蕃和南诏王者贵胄高至头部二分之一的缠头或曰头囊不尽相同{1}。

无独有偶, 2010年8月笔者在丽江金山白族乡调查时,惊喜地发现几幅上世纪五六十年代照片中,当地女性以黑色织物在头前部交叉缠绕为高塔形作为头饰(图12)。据介绍,自婚礼之日起,金山白族女性将长辫盘绕,用椭圆布包裹并别上发簪立于头顶,再用折叠成三指宽的条形黑布头帕层层盘旋至头顶,呈尖塔形,称“峰塔巾”,白语记音为“登春”[13]。其形式和缠绕方式与《蛮书》中“其余向下皆以皂绫绢”等记述完全吻合;与“贵家仆女亦有裙衫。常披毡及以缯帛韬其髻,亦谓之头囊”的记载亦相符,即女性也缠头囊。发簪的作用相当于刻木而成的“樗蒲头”。这种头饰的形式与文献中的记述完全吻合,应源于南诏大理时期的头囊古俗,其历经千年仍在边缘地带的子嗣中活态传承,进一步实证了《蛮书》的记载和本文前述论证。

然为何未见戴红头囊的南诏大理王者图像?李玉珉言及《张胜温画卷》第4—6开(图2):“图中利贞皇帝的头冠为红色,正与《云南志》所载南诏、大理国的帝王以红绫为头囊的冠服制度侔合。”李玉珉还将皇帝身后王臣的高冠也称为头囊[14]。细审该图,利贞皇帝头冠实为带镂空花纹的金色硬质高冠,其下隐现红色。因此,李玉珉描述“利贞皇帝的头冠为红色”属图像辨识错误。实际画作以高超的技法刻画了金色镂空高冠下隐约可见的红色头囊{1}。由此,迄今发现的王者图像之所以未见红头囊,乃因其隐在高冠之下。即需先以红绫缠发为高头囊,其外再戴高冠。迄今未见只缠头囊不戴高冠的王者像。

总之,《蛮书》所记南诏王红色头囊、《南诏图传》中梵僧的红色头饰与吐蕃赞普贵族以及佛菩萨的缠头,在材质、颜色、形制、缠绕方式等所有方面高度吻合。其图像特征为:由红色布帛层层缠绕,各层布帛在头前部交叉,呈高塔状,其外还可再戴不同形制的冠,占头部比例接近甚至超过二分之一。吐蕃赞普、贵族多为红色高缠头,地位低者缠头矮平。南诏仅王者用红布缠头,其下皆以黑布,但皆较高。

为何《南诏图传》中梵僧头饰和南诏大理缠头菩萨长久未能被正确识别?各地名称的差异是原因之一。更重要的是,各地众多的缠头图像虽均生动刻画布帛的层叠缠绕,但表现手法差异较大。吐蕃缠头顶部较平,均露出齐平束紧的布帛端头,缠头达到一定高度后稍前倾,但在卫藏、敦煌、青海各地的图像中细节有所差异。《南诏图传》梵僧头饰、南诏大理国缠头菩萨和丽江金山“峰塔巾”的顶部则尖而直立,不显露端头,应是如《蛮书》所记,用“樗蒲头”(“峰塔巾”用发簪)塞入布帛边缘撮缝形成的角中,故高尖挺直。

六 结 论

需特别指出的是,本文仅考释了《南诏图传》画卷和文字卷本身对梵僧头饰的叙述,并不意味着把《南诏图传》中梵僧将吐蕃缠头传入南诏成为头囊的叙述等同于历史事实{2}。诚然,不能视《南诏图传》中的梵僧为真实历史人物{1},但多角度的文字和图像证据,证实了《南诏图传》中的红色塔状头饰“赤莲冠”与“顺蕃俗”的缠头对应,与西藏、敦煌等地的吐蕃缠头有直接渊源关系。暗示梵僧此前曾在吐蕃受礼遇,饰红色高缠头。该头饰在南诏得“赤莲冠”之名,显示与佛教僧人的活动有关。被“后人效为首饰也”,即被南诏人效仿。其形制特征与《蛮书》所记完全吻合,为迄今发现的唯一对应图像,可图文互证。南诏大理国西昌博什瓦黑石刻和《张胜温画卷》中为数不多的缠头菩萨像和丽江金山“峰塔巾”缠头遗俗,进一步证明南诏头囊的历史真实性及其与吐蕃缠头习俗和缠头佛教造像的渊源关系。现存南诏大理国王者的头饰实际包括外部的高冠和隐藏在其下的红色头囊,即先缠头囊后再戴高冠。既有研究不明就里,误用“头囊”统称南诏大理图像中所有穹庐状、囊状头饰。严格来说,《蛮书》所记“头囊”这一名词不能用于指称头囊外戴的硬质高冠。

总之,在历史上多民族交往的背景下,结合文献、图像资料进行跨地域研究,可证实吐蕃缠头为南诏头囊原型,吐蕃缠头佛教造像曾对南诏大理国产生影响。数世纪间,有共同佛教文化背景的各民族之间,在政治、军事和文化艺術各方面持续往来和互动,缠头装饰从吐蕃流传到南诏的史实为这种往来和互动提供了珍贵的实证材料。

参考文献:

[1]樊绰. 蛮书校注[M]. 向达,校注.北京:中华书局,1962:207-209.

[2]范义田. 范义田文集[M]. 昆明:云南民族出版社,2006:89-91.

[3]顾峰. 论南诏奉圣乐[M]//杨仲录,等. 南诏文化论. 昆明:云南人民出版社,1991:474.

[4]李焘. 续资治通鉴长编:卷267[M]. 北京:中华书局,1993:6539-6541.

[5]李玉珉. 阿嵯耶观音菩萨考[J]. 故宫学术季刊,第27卷第1期,2009:1-72.

[6]汪宁生. 《南诏图传》考释[M]//云南省文物管理委员会.南诏大理文物. 北京:文物出版社,1992:189.

[7]陈兆复. 中国少数民族美术史[M]. 北京:中央民族大学出版社,2001:384.

[8]竺小恩. 敦煌服饰文化研究[M]. 杭州:浙江大学出版社,2011:160-161.

[9]根敦群培. 白史[M]. 法尊法师,译. 北京:中国藏学出版社,2012:9-10.

[10]白日·洛桑扎西. 解读巴协中“藏式佛像”之说[M]//汉藏佛教美术研究.上海:上海古籍出版社,2009:17.

[11]张建林,等. 西藏东部吐蕃佛教造像——芒康、察雅考古调查与研究报告[M]. 北京:社会科学文献出版社,2018:188,191.

[12]张亚莎. 十一世纪西藏的佛教艺术——从扎塘寺壁画研究出发[M]. 北京:中国藏学出版社,2008:223.

[13]杨世瑜. 丽江金山白族文化概要[M]. 昆明:云南科技出版社,2015:165.

[14]李玉珉. 佛陀形影[M].台北:故宫博物院,2014:132.

{1} 李霖灿《南诏大理国新资料的综合研究》,台北:中央研究院民族学研究所,1967年,第25页。后文不再详列。

{1} 又称《南诏中兴画卷》或《南诏中兴二年画卷》,另有一卷2000多字的文字卷,大致和画卷内容及题识对应,可视为其解说词。两卷均藏于日本京都有邻馆,均有“南诏国舜化贞中兴二年”(899年)题识,海伦·B·查平认为属12或13世纪的摹本(《云南的观音像》,(美)查尔斯·巴克斯著,林超民译《南诏国与唐代的西南边疆》,昆明:云南人民出版社,1988年);李霖灿认为属899年的原作在45年以后的摹本(前揭第40页);汪宁生以此为画卷原作制作年代,此一卷为摹本(《〈南诏图传〉考释》,云南省文物管理委员会《南诏大理文物》,北京:文物出版社,1992年,第196页),李玉珉认为属公元12—13世纪或14世纪的摹本(《阿嵯耶观音菩萨考》,第1—72页)。本文使用“《南诏图传》”统指画卷和文字卷两卷,必要时分别单独注明。

{2} 《南诏图传》文字卷的文字著录据前揭李霖灿《南诏大理国新资料的综合研究》,第41页。

{1} 李玉珉在《阿嵯耶观音菩萨考》中亦认为“以上文句不通,当作‘梦讳施黑淡■二端已为/裓布已。盖贵重人头戴。赤莲之冠,蕃俗缠头也,脱于此。/回乞食时’”。(第7页)

{2} 查平提及此冠与其书后所附一幅西藏佛教图像中的头饰近似,但未加以阐释。这幅图像的说明为:“喇嘛教的佛像。西藏绘制,时间约在十八世纪至十九世纪之间。柏林‘艺术’博物馆藏。”前揭第284页。

{3} 此红色头饰除了颜色与“赤”字相关,实则和莲冠的形态区别甚大,但显然这种指称至少在成画时就已形成,当是与莲花(胎藏界三部之莲花部的象征物)进行了关联。“莲冠老人”的故事在云南流传甚广,为后世典籍沿袭。

{4} 前揭李霖灿《南诏大理国新资料的综合研究》第45页。

{5} 王明达《南诏大理国观音图像学研究》,昆明:云南人民出版社,2011年,第258—259页。王明达其实已经注意到了“蕃”可能指吐蕃,并提到“吐蕃贵胄亦有缠头之习俗”,但他误把缠头与“祭铁柱”部分的9人头饰等同。这9人实为发髻上缠绕绳带,与头囊毫无关联。

{6} 涉及此问题的论著颇多,恕不一一详列。

{1} 作于公元1180年大理国时期的《张胜温画卷》第58、86、99开再现了《南诏图传》的内容和主题情节,故现存《南诏图传》画卷即使非原作,总体上也是对公元899年原作较为忠实的描摹,其内容和图画样式成形的年代应大大早于1180年。《南诏图传》两卷皆提到是从《巍山起因》《铁柱记》和《西洱河记》等文献中收集观音化现的资料而作,加上此故事在云南典籍中沿袭记载,说明至少在绘出之前其所述的情节内容就已有定本。

{2} 图版参见何周德《西藏拉萨查拉路普石窟寺藝术来源的研究》,《文博》1991年第3期,第26—31页。前述查平提到的西藏佛画,图像右下方有一组五人像,一男子坐高背椅,右侧站立的男子捧书呈奉,左侧一男子站立,椅背两侧各一女子。三男子皆戴同一种头饰,因黑白图片无法判断其颜色,但刻画手法与《南诏图传》梵僧红色头饰如出一辙,均表现布帛层层缠绕成高塔状。此五人组像疑和查拉鲁普石窟、布达拉宫法王洞等地一样为松赞干布和大臣禄东赞、吞米桑布扎,以及文成公主、尺尊公主组合,故佛画中三男子的头饰即吐蕃缠头。杨清凡认为松赞干布头顶的佛像应为后世佛教兴盛后所加。参见杨清凡著《藏族服饰史》,西宁:青海人民出版社,2003年,第60页;此说有合理性,因大昭寺壁画(图5)头顶无佛像,应为原貌。

{3} 图版参见谢继胜、熊文彬、罗文华、廖旸等著《藏传佛教艺术发展史》(上),上海:上海图书出版社,2010年,第29、37页;深圳博物馆等编著《祥云托起珠穆朗玛——藏传佛教艺术精品》,北京:文物出版社,2017年,第5—9页。金铜像的缠头表现为平行的线条,当是为便于铸塑使用的简化形式。

{1} 图版见《中国国家地理》2006年第3辑《青海专辑·下辑》,总第545期,第84—91页;汤惠生《青海玉树地区唐代佛教摩崖考述》,《中国藏学》1998年第1期,第119页。

{2} 参见马德《小议敦煌壁画中的蕃装人物》,载樊锦诗主编《敦煌吐蕃统治时期石窟与藏传佛教艺术研究》,兰州:甘肃教育出版社,2012年,第94—108页。

{3} 《南诏图传》梵僧初入南诏时穿高筒“钩尖之革履”(图3、4)。梵僧遇害后,高筒靴置石上;第五、六个梵僧则改穿浅口鞋。《张胜温画卷》之“利贞皇帝礼佛图”中,脚穿“勾尖之革履”的武士身着如吐蕃首、爪、尾俱全的“大虫皮”袍服,头盔和前述布达拉宫法王洞塑像中武士头盔的形制完全一致,是波斯萨珊王朝头盔的样式(图2、6)。南诏大虫皮告身制度和神祇的虎皮衣饰受吐蕃直接影响。参看向达、汪宁生、赵心愚、陆离等人的研究。

{1} 艾米·海勒认为“在9世纪中叶产生于云南的一些石像的造型以及服饰,很明显与敦煌壁画中的西藏赞普相似,也与文成公主庙相似”。如剑川石钟寺石窟南诏王阁逻凤(图1)“穿着双重翻领的袍子”。见艾米·海勒著,赵能、廖旸译《西藏佛教艺术》,北京:文化艺术出版社,2008年,第45页。笔者认为阁逻凤穿的是圆领袍,并非“双重翻领的袍子”。

{2} 图见谢继胜、熊文彬、罗文华、廖旸等著《藏传佛教艺术发展史》(上),上海书画出版社,2010年,第90页。

{3} 张建林等《西藏东部吐蕃佛教造像——芒康、察雅考古调查与研究报告》,北京:社会科学文献出版社,2018年。

{1} 杨郁生引《西昌县志》载:“白塔寺,据明万历十九年碑记云,前名景净寺,唐宣宗时景庄王(世隆)同母段氏建,位城西北隅,后更今名。城西有石塔,刊以蕃文,蕃僧来建昌者,每次宿寺中,铜佛偶像大小百余尊。”见杨郁生《白族美术史》,昆明:云南民族出版社,2005年,第303页。

{2} 古正美认为第78—80开“南无三会弥勒尊佛会”表达的不仅是支提信仰的弥勒佛下生信仰,同时也要表达此下生的弥勒佛王身是《入法界品》所载的卢舍那佛王身或毗卢遮那佛王身。第79开弥勒坐像头顶有两道佛光射出,说明此弥勒佛王身也是毗卢遮那佛王身。见古正美《〈张胜温梵画卷〉研究:云南后理国段智兴时代的佛教画像》,北京:民族出版社,2018年,第83页。此似与藏东摩崖大日如来即毗卢遮那佛为主尊的缠头三尊像有联系。

{1} 一些氐羌系和濮系民族皆有以黑色或深蓝色布匹缠头的习俗。时至今日,滇西北藏民在节庆或自家兴办喜宴等场合,长者常在头部或皮帽外缠绕红布,以示隆重尊贵,当属缠头遗俗;在一些地区,仅土司、头人、巫师或有特殊才艺的人如民间歌手等能够以红色缠头,以区别于普通民众,或为早期红色仅用于王者和贵族之等级划分的遗韵。

{1} 汪宁生没有把《张胜温画卷》中皇帝的高冠当作头囊,但就第103开“十一面观音”中观音像下部的南诏诸王像,他认为“南诏诸王均戴这种冠。官吏头上无冠而有布缠之头饰,不知是否即《蛮书》卷8所说的‘头囊’”。见汪宁生《〈南诏图传〉考释》,载云南省文物管理委员会《南诏大理文物》,北京:文物出版社,1992年,第200页。此处“布缠之头饰”属图像辨识有误,其图像实为如王者穹庐形高冠但较低矮的黑色高帽,非缠绕而成,与《张胜温画卷》中皇帝身后部众近似(图2),应是在王者金属高冠形制上发展而来的硬质布帛质地高帽,适用于部众和要臣,其下也应有头囊。南诏大理高冠形制特别,已成王者专属符号,值得研究。

{2} 《南诏图传》所述梵僧事迹是逐步产生、发展、成形的虚构神化叙事,有潜在的历史情境和内在缘由。在釋读图像和文字本身所欲传达信息的基础上,还需结合其他史料,深入研判其历史可能性,探讨其内容如何生成,叙述逻辑如何建构,可能有多少历史真实性成分,所反映的历史情境,等等。如侯冲认为其意在表明南诏政权冷遇汉文化、树立白人(民)文化的立场。见侯冲《云南与巴蜀佛教研究论稿》,北京:宗教文化出版社,2006年,序言,第13—14页。另见侯冲更多相关论著。不排除南诏在和吐蕃的政治军事结盟关系中受到影响,因《南诏德化碑》和《南诏野史会证》都载吐蕃宰相倚祥叶乐持金冠、锦袍、金宝带、金帐等吐蕃宝物,赐与南诏,约为兄弟之国。

{1} 前揭侯冲和罗炤皆有论述。见罗炤《大理崇圣寺千寻塔与建极大钟之密教图像——兼谈〈南诏图传〉对历史的纂改》,载《大理民族文化研究论丛(第一辑)》,2004年,第465—479页。另见《隋“神僧”与〈南诏图传〉的梵僧——再谈〈南诏图传〉对历史的伪造与纂改》,载《大理民族文化研究论丛(第二辑)》,2006年,第84—97页。

收稿日期:2020-07-23

基金项目:2017年度国家社科基金艺术学一般项目“南诏大理国佛教艺术研究”(17BH163)

作者简介:杜鲜(1974- ),女,云南省大理市人,云南大学文学院副教授,云南大学民族学博士,浙江大学汉藏佛教艺术研究中心访问学者,主要研究方向为民族文化艺术,专业研究领域为南诏大理国佛教艺术。