逻辑与规则:美联储货币政策影响跨境资金流动的区域特征

文/郭栋 编辑/孙艳芳

美联储货币政策外溢效应存在多渠道传导和异质性特征。我国人民币计价的在岸资本市场(股/债)在中长期均是跨境资金的净流入市场,但是存在恐慌情绪异动的风险隐患。

央行货币政策规则存在固有的通胀逻辑,美联储货币政策周期性的变化对全球产生外部溢出影响。本文聚焦通胀下的美联储货币政策,观察美联储货币政策正常化过程中通过利率和汇率传导的渠道效应。研究结论如下:一是消除新兴市场流动性“突然停止”的恐慌,美债利率与美元指数对跨境资金流量没有长期约束力;二是新兴市场是国际资本中长期投资的领域,且存在区域性差异——亚洲新兴市场是跨境资金主要投向;三是我国在岸资本市场成为跨境资金的投资热点,投资者信心强于政策转向的短期扰动。基于上述结论,笔者认为新兴市场要加强预期管理,任务内容涵盖投资者情绪稳定、金融韧性建设、穿透式监管实施等;同时我国要加强国别市场的研究,剖析国家层面的异质性因素,谋划“一国一策”的策略方案。

通胀逻辑“辨识”:央行货币政策调控的规则函数变量

央行货币规则的通胀逻辑

主要发达经济体的央行货币政策调整存在多变量的函数关系,即以泰勒规则为代表的货币规则公式。通胀指标(通胀缺口)是泰勒规则公式中的重要影响变量之一。随着经济周期的变化,通胀具有一定的周期性特征,作为逆周期调控手段的央行货币政策具有相同的属性。以美联储货币政策为观测对象,本轮新冠肺炎疫情暴发和全球经济衰退,打开了急速降息和无节制量化的非常规货币政策组合,随着疫情“常态化”和全球经济复苏,尤其是通胀指标的高企,打开的货币政策闸门即将关闭,新的政策周期将在2022年出现回归,即央行货币政策正常化。

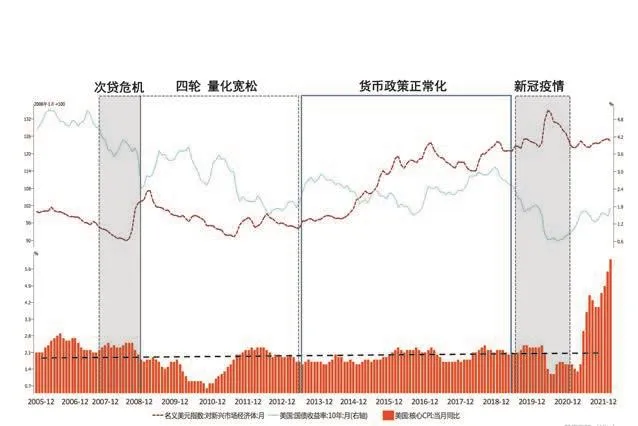

如图1所示,以上一轮政策周期,观测美联储货币政策规则的通胀逻辑。第一阶段,次贷危机爆发前期通胀指标已处于2%的目标阈值以上,危机爆发期保持较高的通胀水平;第二阶段,美联储连续进行四轮量化宽松操作,前期通胀指标显著下降到阈值以下,在宽松政策后期通胀指标走高并超过阈值;第三阶段,美联储启动“加息+缩表”操作,货币政策正常化阶段前期通胀下降并贴近阈值,后期出现了涨跌波动。本轮政策周期在新冠肺炎疫情全球暴发前,通胀显著高于阈值,危机期大幅下滑到近期的历史低点。

图1 美联储货币政策指标与核心通胀率指标趋势对比

本轮美联储非常规货币政策操作与历史比较存在不同:一是强度显著强于次贷危机,考虑到负利率和无限量宽松货币政策的负效应,操作期限也明显缩短;二是通胀指标在政策驱动下出现急速攀升趋势,在持续超过目标阈值的历史新高背景下,美联储2022年将重启货币政策正常化操作,基于政策的外部溢出效应,连续加息和大幅缩表将对全球经济产生负面冲击。

通胀逻辑的利率传导渠道

在新冠肺炎疫情和经济衰退背景下,新兴市场经济体面临债务危机,美联储货币政策正常化或将引发新的困境。本文选择新兴市场的跨境资金流动为研究对象,研究通胀高企引发政策回归的风险冲击和传导渠道。

基于学术和市场存在共识,美联储货币政策的外部溢出存在显著的利率渠道效应,美债利率变化反映货币规则的通胀逻辑:基于统计实证分析(格兰杰因果检验),利率渠道的变量数据与通胀存在显著的统计联系(相互影响的因果关系),说明利率渠道是货币政策规则中通胀逻辑的主要传导渠道。

如图2所示,随着美国国债利率的波动,新兴市场跨境资金流动的绝对量和相对强度上出现了亦步亦趋的联动波动,这反映新兴市场资金流动受到美联储货币政策规则中通胀逻辑的影响。部分研究和市场认为,跨境资金流动的通胀影响效应表现为:美国量化宽松货币政策导致国际资本流向新兴市场;随着美国经济复苏,通胀上升触发美联储加息,国际资本将出现回流美国在岸市场的趋势。事实确实如此吗?笔者认为不能一概而论。

图2 新兴市场跨境资金流动与美债利率趋势对比

货币规则“冲击”:跨境资金流动影响的区域异质性

上述逻辑引发风险预警:新兴市场的金融韧性存在缺陷,美联储货币政策转向会使新兴市场跨境资金流入逆转,即“突然停止”(Sudden Stop)。笔者在2021年曾撰写《量化监控:消除新兴市场对美联储货币政策正常化的恐慌》一文,基于历史数据的观测,认为新兴市场在中长期是跨境资金重要投资区域,不存在完全撤离的可能,但是在政策变化期由于市场情绪的放大效应容易造成严重的异常波动(资金撤离),可能导致金融震荡或危机事件。考虑到跨境资金的流动,货币政策规则的通胀传导效应需要纳入汇率因素,本文选择美债利率和美元指数(对新兴市场汇率)作为研究变量。如图1所示,通胀指标与美债利率和美元指数存在一定周期性联动特征。

数据观察:不同区域新兴市场跨境资金流动的特征

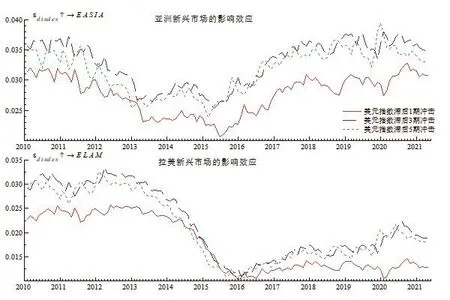

新兴市场按照地理区域包括亚洲新兴市场、欧洲新兴市场、拉美新兴市场和非洲/中东(本文简称非欧)新兴市场。基于笔者2021年对新兴市场研究的股债异质性结论,本文选择新兴市场债务类跨境资金作为研究对象,构建分区域的新兴市场跨境资金流跨周期比较,如图3所示。

从图3可以发现新兴市场在美联储货币政策周期内的跨境资金流动呈现四大特征。

图3 不同区域新兴市场跨境资金流动趋势与地区比较

一是次贷危机后新兴市场跨境资金一直处于长时期的净流入状态。基于数据的可获得性,在第一轮量化宽松样本期(2010年1月—2012年12月)内,新兴市场累计跨境资金净流入量超过8240亿美元,同期内亚洲新兴市场净流入量超过3000亿美元,占比38%。

二是主要新兴市场跨境资金存在区域差异,亚洲新兴市场成为新兴市场重要的跨境资金流入区域。在全样本周期内,欧洲和非欧在新兴市场跨境资金流动中相对弱于亚洲和拉美地区。观测新冠肺炎疫情暴发后的样本数据(自2020年1月以来),本轮非常规货币政策操作背景下,亚洲新兴市场债务类资金的跨境净流入量仍然占据绝对优势,累计净流入量超过2800亿美元,占新兴市场总量的42%。

三是美联储货币政策正常化对新兴市场产生了负面冲击。表现为净流入显著下降,而且在美联储加息和缩表期内均出现了短期的跨境资金净流出现象。但是相比新冠肺炎疫情全球大暴发时的金融巨震引发恐慌性资金逃离新兴市场的特定时期,货币政策正常化的负面冲击造成的新兴市场跨境资金净流出量相对较小。目前,在美联储启动货币政策回归的影响下,新兴市场跨境资金净流入量已经呈现减速趋势,甚至出现了净流出的情况,

四是美元指数和美债利率与新兴市场跨境资金净流量存在一定的关联性特征。具体而言:当美元指数处于较低区域时,与跨境资金流入的样本时期存在重合,当短期美元指数快速上升时,存在显著抑制跨境资金流入的力量(减少净流入量或直接导致净流出);当美债利率受美联储货币政策调控出现持续上升时,跨境资金净流入量锐减,甚或出现短期内的大幅净流出。

区域测度:主要区域内新兴市场跨境资金流动的政策冲击

上述跨境资金流动的趋势判断偏主观,基于格兰杰因果检验,可测度的影响关系显著性存在差异:利率渠道对非洲和中东地区新兴市场的跨境资金流动存在显著的因果关系,其他区域新兴市场的单向因果关系并不显著;纳入汇率因素的美元指数对拉丁美洲和非欧区域新兴市场存在显著的因果关系,其他区域并不显著。因此,笔者构建时变脉冲分析了美元指数与利率对全口径跨境资金流动的分析,发现汇率渠道是影响债市的主要原因。基于研究结论,设定美元指数(对新兴市场)作为隐含美联储货币政策变化的冲击变量,选择亚洲和拉美新兴市场债务类跨境资金流动作为研究对象。由于欧洲和非欧新兴市场相对前两区域跨境资金不占优,且该区域存在欧元区货币政策对美联储货币政策的干扰和挤出,不作为区域新兴市场的研究重点。

在分析中笔者选择等间隔的脉冲分析设定,反映实际美元指数变化(而非预期美元指数变化)对新兴市场跨境资金流动的影响,如图4所示。研究发现:

图4 亚洲和拉美地区新兴市场跨境资金流动的冲击效应(美元指数)

一是不包含预期的实际美元指数变化不存在与跨境资金流量负向数量关系。在全样本区间(包括两个量化宽松阶段和一个完整的货币政策正常化阶段)内,两个市场的滞后冲击效应均为正。这在一定程度上有助于消除美元指数实质性进入上升通道导致跨境资金撤离的恐慌噪音。

二是实际美元指数的冲击效应存在一定的政策转向特征。在量化宽松阶段,隐含货币政策因素的美元指数正向效应处于较高水平,这反映美元资金的充裕和币值稳定有助于新兴市场获得更大的资金支持。在货币政策正常化阶段,拉美新兴市场呈现了较强的抑制性,即美联储货币政策溢出效应对该类市场的正向影响减弱。如图4(下)所示,拉美的影响效应在2016年附近迅速收敛到0附近,反映美元与拉美债市相关性出现了统计数据的脱钩。亚洲新兴市场在货币政策正常化前期正向效应也出现收敛,但在进入加息和缩表通道后出现了正向效应增强的阶段。这说明,隐含剔除货币政策正常化的负效应,还存在其他以美元为代表的国际资金在增加亚洲新兴市场的资金投入。

重点测度:亚洲新兴市场跨境资金流动的市场预期效应

从历史数据看,在全球新兴市场跨境资金流动中,亚洲新兴市场在绝对量和相对份额方面已经或将在未来一段时间内维持优势地位。选择亚洲新兴市场为重点研究对象,对分析未来美联储货币政策转向的政策冲击效应具有代表性。本部分重点测度亚洲新兴市场的国际资本流动是否存在显著的预期渠道效应。

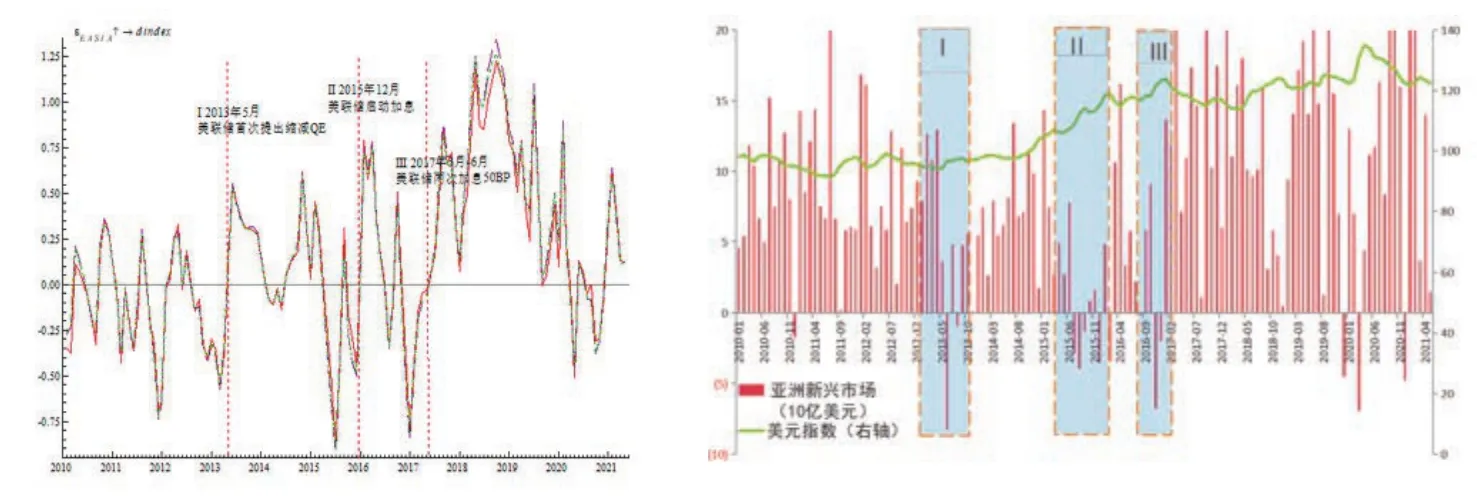

预期渠道效应的路径假设为:在美联储货币政策转向前,国际金融机构提前将预期因素加入当期的资产价格中,跨境资金依照预期逻辑(货币政策正常化—美元指数升值—货币回流)改变原有的投资配置。在该路径下跨境资金流动的变化成为金融机构引发市场变化的冲击变量,美元指数(相对新兴市场)的变化成为预期影响的实际汇率变化结果。

实际测度结果如图5,研究发现:

图5 亚洲新兴市场跨境资金流动的预期效应和事件对比

一是在观察样本周期内存在时变的预期影响效应。在第一次量化宽松阶段,亚洲新兴市场的跨境资金流动与美元指数大概率存在负向关系,符合市场恐慌情绪预期逻辑;在货币政策正常化阶段,负向的冲击关系只在部分阶段存在,说明不存在长期且一致的预期逻辑实现路径;在美联储加息尾声后直到新一轮的货币宽松期,出现了较长时期的正向效应,市场预期逻辑不存在。

二是事件对照印证存在短期的政策转向预期效应。选择货币政策正常化进程中存在的三个关键时点进行观察,包括首次提出缩减QE(Ⅰ),首次启动加息(Ⅱ)和快速启动加息(Ⅲ)三个时点。图5左图中三个时点位置恰好是正负效应的转折点,即在时点前期存在显著的负向关系,符合预期逻辑的实现路径。对应图5右图,该时期前后均出现了跨境流入资金的显著减少和较大量的跨境资金净流出,而且美元指数都处于上升趋势中。事件法与脉冲分析的结合对照说明市场预期效应存在偶然性和短期性。

大国货币“独立”:中美货币政策差异影响的效应测度

关联判断:中美货币政策仍存在通胀逻辑影响效应

中美是全球经济规模最大的两个经济体,大国央行货币政策具有以我为主的“独立性”,对全球金融产生外部影响,基于已有的研究推测:一方面,中美货币政策调整对其他经济体存在显著的单向溢出效应;另一方面,中美存在相互的货币政策影响,尤其是政策背离将产生政策的溢出和反馈效应。通胀高企下的美联储货币政策调整,其外溢效应对我国跨境资金同样存在利率和汇率渠道传导,其影响效果与大国间货币政策差异存在必然联系。本部分研究的冲击变量调整为中美利差(10年期国债)和人民币兑美元汇率,观测流量为中国股市和债市的跨境资金流动净值。

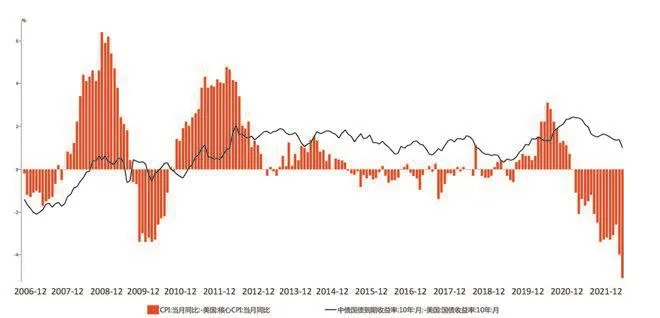

辨识大国货币政策规则间的通胀逻辑关联,可以选择中美通胀差作为参考变量,如图6所示。研究发现:一是政策跟随。在2012年以前中美通胀差和利差之间存在显著的亦步亦趋走势,即中美通胀差负向,中美利差负向;反之亦然。二是政策独立。2012年以后中美央行货币政策更加独立,出现通胀差和利率的正负向背离。中美通胀差在次贷危机后存在一段时间的正向,后在美联储启动加息后出现相对小幅的负向;在新冠肺炎疫情全球大暴发时的金融巨震期间呈现显著的正向,随着无限量化宽松货币政策的启动,迅速转为负向。在此期间,中美利差始终维持正向,但是利差的宽度变化仍然与中美通胀差存在一定的关联趋势。这说明大国经济宏观面对两国货币政策仍存在相互的影响,中美利率变化存在货币规则的通胀逻辑效应影响。

图6 中美通胀差值与中美利差的趋势比对

渠道观测:中美利差、人民币汇率与跨境资金流动的股债效应

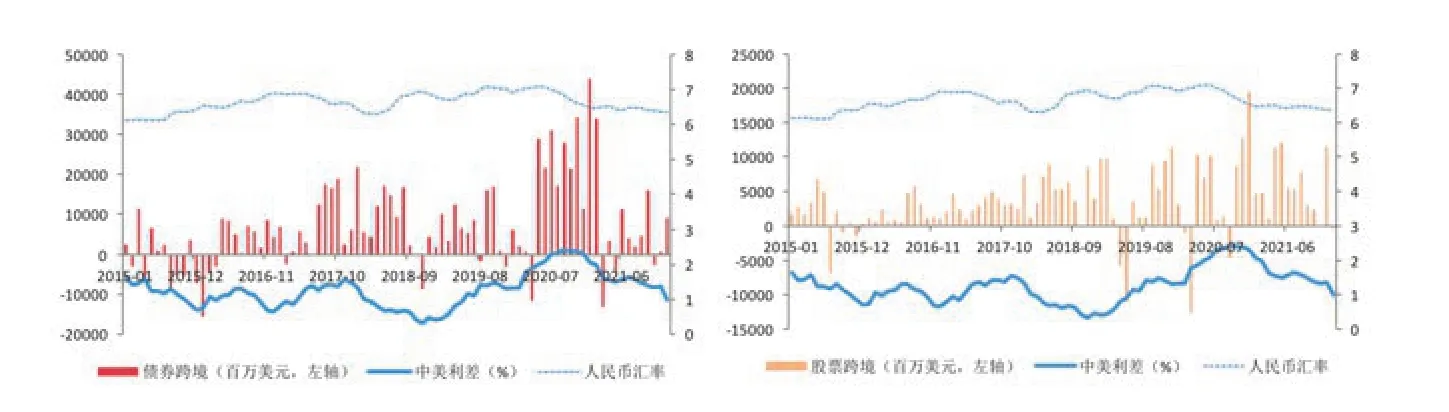

如图7所示,研究样本从2015年1月起,涵盖上一轮货币政策正常化(回归期)和本轮量化宽松(宽松期)的阶段。我国跨境资金的流动特征符合新兴市场特征,长期处于净流入状态,存在危机事件引发的异常波动(撤资流出)。从时期对比看,本轮量化宽松阶段,国际资本流入我国股票和债券市场的跨境资金出现了阶段性的井喷。与此对应该时段内,中美利差处于高位,人民币汇率上升(人民币升值),基于理性投资人选择,人民币计价资产成为国际资本的投资热点符合传统经济学逻辑。

图7 中美利差、人民币汇率与跨境资金流动(股/债)趋势对比

我国的股债跨境资金流也存在一定的差异性:一是从绝对总量上看,境外持债的热情已经超过持股,样本期内累计跨境资金净流入量中持债规模占比超过65%,月度净流入峰值持债(超过430亿美元)是持股(不足200亿美元)的2倍以上。二是从相对趋势上看,跨境资金流向呈现了股债“跷跷板”效应。在债券的集中投资期2020年5月和2021年2月,跨境持债资金净值累计超过4700亿美元,同期持股净值累计648亿美元。从2021年3月以后,境外持债月度的净流入强度显著减小,持股月度的净流入强度显著增加,持股累计量接近600亿美元,同期持债仅为309亿美元。

笔者认为,由于风险偏好的差异,持债和持股的投资群体是异质的,很难简单地将跷跷板效应归因为资金投向的转移。持债资金流入的减缓存在多种可能,如前期资金配置完成,或者基于政策转向的考虑减配都可能出现减缓趋势。持股的投资群体风险偏好更加激进,国际资本增持股市体现了投资者的信心,这与新兴市场撤资前股市超前反映相反。因此,预计中期国际资本大量撤离中国资本市场的可能性不大,但是存在投资配置调整的变化,无形中对金融市场韧性的考验增强。

结论预判与展望启示

主要结论

一是美联储货币政策外溢效应存在多渠道传导和异质性特征。利率渠道、汇率渠道和资产组合渠道是政策溢出效应的重要传导渠道,多种渠道存在相互影响。对新兴市场而言,不同区域和国别在发展水平、经济结构、利率机制和汇率制度等均存在差异,美联储货币政策转向对新兴市场跨境资金存在渠道效应、国家层面和资本类型的异质性差异。

二是新兴市场跨境资金流动存在差异和预期效应。亚洲新兴市场是跨境资金流入的主要区域,在美联储货币政策正常化进程中会受到负面冲击。以亚洲和拉美为研究对象,不包含预期的实际美元指数变化不存在与跨境资金流量负向数量关系;实际美债利率和美元指数的冲击效应存在一定的政策转向特征。在亚洲新兴市场存在预期渠道的影响效应,即在观察样本周期内存在时变的预期影响效应;事件对照也印证存在短期的政策转向预期效应。

三是中美货币政策差异存在利率渠道的通胀因素传导效应。中美利差和人民币汇率是影响我国跨境资金流动的货币政策影响因子。我国人民币计价的在岸资本市场(股/债)在中长期均是跨境资金的净流入市场,但是存在恐慌情绪异动的风险隐患。从绝对量看,境外持债是跨境资金流入的主要趋势,投资者的信心增强,形成股债持有的新“跷跷板”效应。

思考启发

一是预期管理思考。纵观美联储货币政策转向对新兴市场跨境资金流动的潜在影响渠道,全球化演变和区域内制度与机制相互影响,很难存在单独的渠道传导效应。当前新兴市场既是国际资本的重要投资场所也是全球经济复苏的重要市场,跨境资金长期不撤离的判断是笔者系列研究的一致性预判,短期的资金撤离引发动荡多数是由于预期误导的恐慌效应。因此,新兴市场要做好预期管理,要在投资者情绪稳定、金融韧性建设、穿透式监管实施等方面强化。

二是异质性研究启发。新兴市场内部的不同区域和不同国家存在显著的异质性,受到美联储政策转向的影响应按区域和国别进行研究,应对策略优选“一国一策”。选择新兴市场最具代表性国别(如金砖五国)为研究对象,剖析国家层面的异质性因素,为各自区域内经济发展和金融稳定提供针对性的有效策略。中国是全球第二大经济体,在金融全球化中应担当大国金融职责,尤其应加强中国影响和应对的研究和实操。面对政策转向的不确定性风险,要积极采取措施弱化美元为中心货币体系的政策溢出负效应,并在新发展格局中,通过国内和国际双循环,推进全球价值链的重塑,这对新兴市场的区域经济发展和全球经济复苏具有重要意义。